2. 页岩油气富集机理与有效开发国家重点实验室 北京 102206;

3. 国家能源页岩油研发中心 北京 102206;

4. 中国石化石油勘探开发研究院 北京 102206

2. State Key Laboratory of Shale Oil and Gas Accumulation Mechanisms and Effective Development, Beijing 102206, China;

3. State Energy Center for Shale Oil Resource and Development, Beijing 102206, China;

4. Sinopec Petroleum Exploration and Production Research Institute, Beijing 102206, China

2021年中国生产原油1.99亿吨,同比增长2.4%,连续3年实现正增长;进口原油5.13亿吨,原油对外依存度首次由升转降,从上年度的73.6% 下降为72%[1],国内原油产量持续增长为保障中国能源安全和低碳转型作出了重要贡献。在国内油气生产实现增长的同时,也应看到,随着经济社会的快速发展,中国对油气能源的需求将持续增长,原油对外依存度保持高位,确保原油供给安全成为保障国家能源安全最重要的任务之一[2]。

页岩油作为一种非常规石油资源,与常规石油资源不同,具有自生自储、储层致密、自然产能低等特点,需要采用水平井和大规模水力压裂等特殊技术措施才能获得工业产量[3]。中国页岩油潜力巨大,初步评价陆上中高成熟度页岩油地质资源量为283亿吨,是中国石油资源重要的战略接续领域。近年来,随着勘探开发技术的进步,中国页岩油产量快速增长,2021年已达262万吨,有望在“十四五”期间成为每年2亿吨原油稳产的重要支撑。

2021年10月,习近平总书记考察胜利油田时指出,“中国作为制造业大国,要发展实体经济,能源的饭碗必须端在自己手里”。贯彻总书记指示,通过理论认识、开发技术、工程工艺等方面的深化提升,推动页岩油开采成本持续降低,将预测的资源量转化为现实产量,对于降低我国原油对外依存度、保障国民经济健康发展和能源安全具有重大意义。

1 美国页岩油开发利用及深远影响美国是世界上最早实现页岩油商业开发的国家,也是产量最高的国家;2021年美国页岩油年产量达到3.77亿吨,占其全国石油产量的65%。页岩油的成功开发为美国能源独立奠定了坚实基础,也改变了全球石油供应和地缘政治的格局。

1.1 美国页岩油开发取得突破,经历了长期的艰苦探索1953年,美国在威利斯顿盆地发现第一个页岩油田,并于1955年正式投产。在之后数十年中,由于勘探认识和开发技术的局限,美国页岩油开发进展缓慢。2000年,“巴肯组烃源岩生成油气可能更多地聚集在中段”的勘探新认识成功扭转了美国页岩油勘探局面,并发现了埃尔姆古丽油田[4]。该创新在美国页岩油产业发展中具有里程碑意义;在此基础上,经过长期不懈的艰苦探索,逐渐形成了稳定宽缓构造条件下海相页岩油气大面积连续聚集、在局部地区富集成藏的基本地质认识[5]。2005年,美国EOG能源公司将页岩气开发中成功应用的水平井和水力压裂技术用于开发巴肯中段页岩,并在帕歇尔油田测试中取得成功,从此揭开了美国页岩油大开发的序幕。

1.2 美国页岩油资源丰富,发展迅猛美国页岩油产区分布广泛,主要产自威利斯顿盆地、墨西哥湾盆地西部、二叠盆地、丹佛盆地及阿纳达克盆地等。据美国能源信息署(EIA)2022年1月发布的美国油气储量报告[6],截至2020年底,美国页岩油探明储量为28.08亿吨①。

① 国际原油单位为桶,换算为吨时需要考虑密度等因素;为简化计算,本文按7 : 1换算为吨,后同。

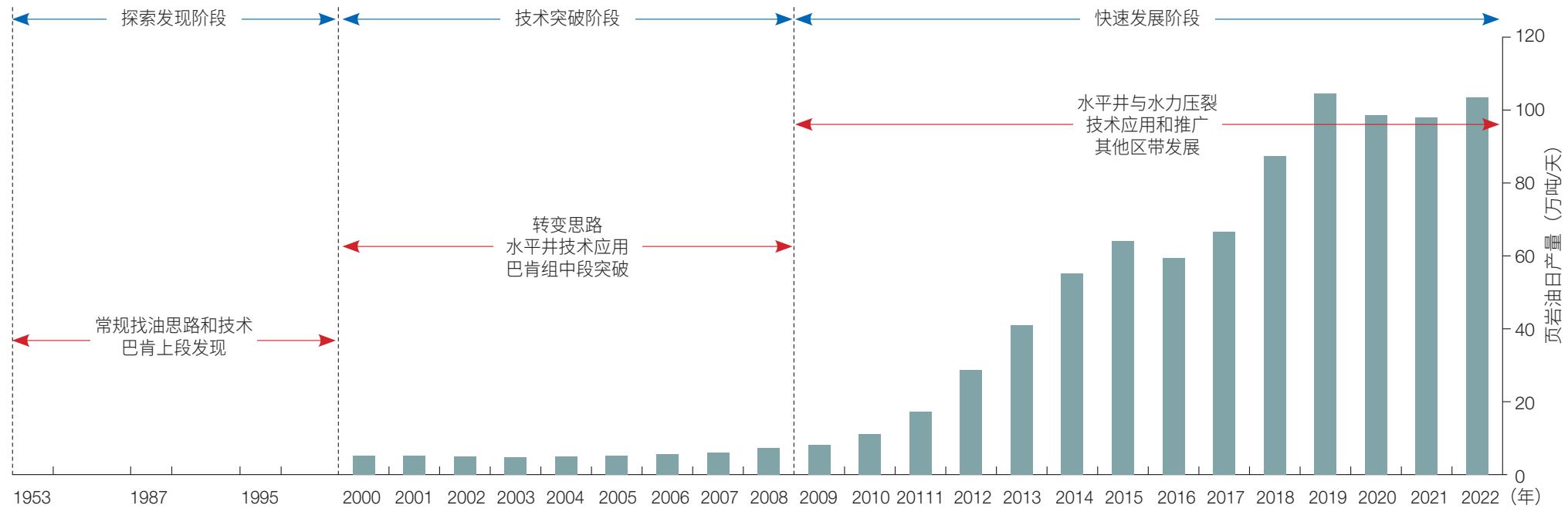

美国页岩油产量从2009年进入快速增长期。受油价波动影响,美国页岩油产量在2015年3月达到66.9万吨/天的阶段峰值后,连续18个月递减,并在跌至53.6万吨/天的阶段底部后持续快速回升。2018年产量达到3.29亿吨,首次超过了常规石油产量。2022年1—5月美国页岩油产量达1.62亿吨,预计全年可达3.8亿吨,保持了持续增产的势头(图 1)。

|

| 图 1 美国页岩油勘探开发发展历程(1953—2022年) Figure 1 History of shale oil exploration and development in the United States (1953–2022) 2022年的美国页岩油日产量按全年产量3.8亿吨计算 The daily production of U.S. shale oil in 2022 is calculated based on the estimate of annual production of 380 million tons |

美国页岩油的成功开发首先得益于丰富的资源储量,但更重要的是科技创新、市场体系和政府监管等因素发挥了关键作用。 ① 海相页岩油勘探理论、“甜点”富集规律等理论认识创新,使勘探方向从传统寻找圈闭到源储一体的页岩油富集带(即“甜点”)的勘探思路转变,一举扭转了页岩油勘探开发近半个世纪踯躅不前的停滞局面。② 水平井和分段压裂技术的应用实现了美国页岩油商业化规模开发,而在页岩气取得成功的地质导向精确钻井、大规模低成本水力压裂等关键技术的应用与持续创新使开发成本不断下降,产量不断提升,推动了美国页岩油产业的迅猛发展。③ 美国作为世界现代石油工业的发源地,拥有完善的油气市场体系,其清晰且完备的矿权体制、富于竞争性的市场机制、高效的政府监管机制、多元化投资主体和专业服务相结合的开发模式,这些也是美国页岩油产业快速发展的重要因素。

为应对低油价,美国页岩油产业不断进行科技、经济和管理创新。 ① 发展形成了“超级井工厂”规模开发技术,从而显著降低作业时间,使得单一平台工程成本降低30% 以上。② 按储层品质和油井初产将页岩油产区划分为5级,第1级优质“甜点”区的平衡油价低至30美元/桶,第5级的平衡油价则超过80美元/桶。页岩油公司依据油价变化进行分级开发,提升了经济性。③ 页岩油公司与油服公司建立协同管理团队,围绕“提高单井产能”目标,建立地质-工程-经济一体化运行机制,降本增效。这些措施有效应对了国际油价低迷的不利影响。

1.4 页岩油开发推动了美国经济发展,使美国实现了能源独立20世纪70年代的石油危机,对美国经济产生了强烈冲击。作为反思和对策,时任美国总统尼克松提出了美国能源独立的目标设想。美国能源独立的实质是避免外部因素对其能源、经济乃至国家安全的严重影响,“独立”掌控自身发展[7]。这种对能源、经济不受外部干扰的追求也是各国、各经济体的共同目标。

为实现能源独立,美国持续在节流和开源两个方面下功夫。节流是提高能源利用效率和推动石油替代;开源是鼓励老油田、低产井持续开发[8]和大力发展非常规油气,提高美国国内油气产量[9]。这些综合措施使美国能源和石油消费量的增长趋缓,但由于其国内原油生产缺乏现实的接替资源,直到2005年,美国石油表观进口量(消费量-产量)为6.265亿吨,进口依存度达66.7%。

页岩油开发利用的成功,对美国经济产生了重大影响。 2008年,页岩油开发突破使美国原油产量由降转升。2019年9月,美国单月原油贸易额转为顺差,标志着美国已成为原油净出口国,实现了其能源独立的目标,从而深刻影响和改变了世界能源格局。① 美国对页岩油气的巨大投资直接拉动了国内经济,创造了上百万个就业岗位,改善了国家财政状况;② 大幅减少油气进口,提高了美国在国际能源市场上的竞争力和自主性,改善了其进出口构成,减少了贸易逆差,对强化美元地位和推动经济增长颇有助益;③ 美国国内化工、工业交通等部门获得了稳定、廉价的原料和能源供应,直接推动了相关产业的繁荣,促进了美国制造业的回归,使美国经济基础更加坚实;④ 帮助美国实现了以低污染能源替代高污染能源的清洁能源之路,使改善能源结构、推进环境保护变得经济有利、现实可行[10]。

2 中国页岩油资源禀赋与发展探索中国陆相沉积盆地中富有机质泥页岩分布层系多、范围广,资源潜力巨大;EIA估算中国页岩油技术可采资源量为43.93亿吨,位居世界第3位。中国页岩油开发起步较晚,尚处于勘探开发的初期阶段。目前,中国石油的长庆、大庆、新疆等油田初步实现规模开发,中国石化的胜利、华东等油田的页岩油评价水平井试油屡获高产,中国页岩油年产量已达262万吨,展现出了广阔的发展前景。

2.1 借鉴北美经验,中国页岩油完成探索,开始起步20世纪60年代,中国松辽、渤海湾、柴达木、江汉、苏北及四川盆地等地均发现页岩油资源,但限于认识和技术水平,试采进展缓慢。2010年后,在北美海相页岩油气革命的启发下,中国石油企业选取典型盆地,引入北美非常规压裂技术实施体积压裂现场试验,在多层系页岩段取得较大进展。基于试验认识,在国家“973”项目及“十三五”国家油气重大专项等支持下,针对中国陆相页岩油赋存富集与可动性开展攻关研究,形成了一系列新认识、新理念、新方法、新技术。

(1)地质评价与“甜点”预测新认识坚定了再次勘探部署的信心。通过对适宜演化程度的新认识,促使勘探布井从构造高部位转向成熟度较高的生烃凹陷区,并且认识到不同类型页岩油富集的成熟度窗口存在显著差异;明确了纹层状混积页岩为最有利岩相——富有机质纹层状泥页岩游离油含量高,已成为首先突破的方向。研究识别了受构造和热演化控制的页岩油多种赋存模式,为准确认识和评价页岩油高产因素奠定了基础;明确了陆相淡水湖泊广积型泥页岩和断陷湖盆混积型页岩油高产要素,为有利区优选提供了依据。配套形成了岩心现场冷冻—密闭碎样—热解含油性评价技术、页岩油多温阶热解分析技术、陆相页岩油储层岩石物理模型及其模板、页岩层系薄韵律层全频段拓频处理技术、页岩油有利区优选评价软件平台及“甜点”地球物理识别与预测软件平台。

(2)页岩油储层改造新认识为陆相页岩油工程工艺突破指明了方向。深化了对页岩油压裂效果影响因素的认识,提出了发挥裂缝体系协同作用,尤其是无支撑裂缝的作用是提高页岩油增产效果的关键;形成了以开启最多层理缝为压裂设计目标的新认识,提出了扩大远井有效改造体积、建立近井高导通道的设计理念。实验证明了页岩储层采用二氧化碳(CO2)压裂在可压性和裂缝复杂性方面存在显著优势,提高携砂性能、降低摩阻是关键因素。配套形成了纹层状页岩网状裂缝形成判别准则、页岩压裂缝网定量表征及支撑剂运移模拟方法、低伤害高减阻压裂液体体系、滑溜水+胶液近井砂塞压裂工艺技术、页岩油储层CO2压裂技术、页岩油“整体体积改造”水平井井网优化技术。

(3)页岩油可动性、流动性新认识为陆相页岩油井产量预测和增产增效提供了途径。揭示了页岩储层内不同赋存方式原油的运移特征,建立了储层内流体流动模式,形成了适用于陆相页岩油储层孔隙、天然裂缝、人工裂缝特征的储层孔缝介质模型;提出了通过加热裂解或注入化学药剂提高中低成熟度页岩油流动性的思路;明确了超临界CO2对盐间页岩扩孔、抑制盐堵的作用。配套形成的新技术、新方法包括:页岩油井储层-井筒耦合流动数值模拟技术及软件平台、中低成熟度页岩油热解定量评价方法、耐温抗盐低聚型页岩油流动改进剂、盐间页岩油水+超临界CO2交替注入增产方式。

(4)科技、管理创新推动中国页岩油开发相继取得重大突破。借鉴北美经验,创新采用页岩油示范井、井组和区块的方式,将系列新认识、新理念、新方法、新技术应用于现场试验,促使中国陆相页岩油勘探进一步向生烃凹陷区聚焦,在准噶尔盆地吉木萨尔凹陷、鄂尔多斯盆地、济阳坳陷、松辽盆地古龙凹陷等地陆相页岩油勘探开发取得重大突破,实现了中国页岩油年产量百万吨级的增长,完成了从试验探索到起步发展的跨越。

2.2 中国页岩油资源丰富,但禀赋较差,效益开发面临挑战中国页岩油资源丰富。多家机构对中国页岩油地质资源量进行了评价,由于评价方法、覆盖地区或层系不同,评价地质资源量介于203.00亿—402.67亿吨,可采资源量介于37.06亿—43.93亿吨。根据原国土资源部油气资源战略研究中心2015年评价结果[11],综合地质条件和资源丰度,中国页岩油潜力勘探领域可归纳为两大区域、四大领域。在东部地区两大领域:断陷盆地古近系,页岩油地质资源量56.58亿吨,资源丰度3.10万吨/平方公里;松辽盆地白垩系,页岩油地质资源量41.68亿吨,资源丰度3.834万吨/平方公里。在中西部地区两大领域:鄂尔多斯盆地三叠系,页岩油地质资源量42.39亿吨,资源丰度1.751万吨/平方公里;准噶尔-三塘湖盆地二叠系,页岩油地质资源量33.16亿吨,资源丰度2.41万吨/平方公里。

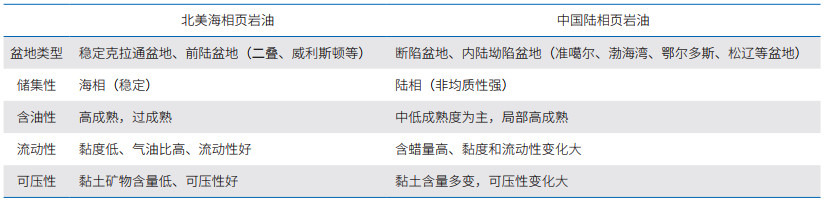

中国页岩油勘探开发仍面临诸多挑战。北美页岩油生成于海相盆地,中国陆相页岩油沉积体系在盆地规模、构造稳定性和沉积类型上与其存在显著差异,进而导致沉积、成烃、储层、流体物性等方面与北美存在较大差异[12](表 1)。① 陆相沉积相变快、非均质性强、地层能量相对较低的挑战。从沉积特征来看,陆相页岩沉积-构造演化稳定性较差,沉积盆地类型多,具有埋藏深度和沉积厚度较大、分布范围广但沉积连续性较差、岩相变化快、非均质性强、地层能量相对较低的特点,导致陆相页岩油井高产规律性不强,产量递减快。② 陆相页岩储层埋藏深、致密低孔、黏土高、脆性低难改造的挑战。从储层品质来看,陆相页岩以无机孔和微裂缝为主,储层较致密,孔隙度和渗透率较低,压力分布较复杂,储层有利面积、单井累计产能较小。从工程地质参数来看,陆相页岩脆性矿物含量、杨氏模量、脆性系数低,黏土矿物含量、泊松比和储层闭合压力高,具有脆性低、难压开且压开后易闭合的特点,导致陆相页岩油井压裂改造成本高、效果不理想。③ 陆相页岩油成熟度较低,富含的蜡、沥青等对流动性与开采的挑战。从流体性质来看,陆相页岩油成熟度相对较低,烃类流体多属于黏度、密度较大的高蜡油,流动性较差;同时,部分区域产出页岩油中的硫、沥青含量较高。这些因素对页岩油在储层孔隙中的流动性和采油工艺都有不利影响。④ 陆相页岩油开发基础设施条件对工程技术和经济性的挑战。从地理因素来看,北美页岩油主要分布于落基山区的巴肯页岩层系、墨西哥湾岸区的伊格福特页岩层系和二叠盆地等,埋深浅且多为平原,有利于开发和油气运输;北美水资源较丰富,能够满足页岩油开采的用水需求。从基础设施角度看,美国油气管道长度超过48万公里,覆盖了主要市场和页岩油产区,减少了企业前期投入,是其页岩油开发具备效益的直接基础。而中国陆相页岩油产区地表与地质特征复杂,水源条件不充足,地面管网相对不发达,使开发工程难度加大,成本增高。

|

因此,与北美海相页岩油相比,中国陆相页岩油的资源潜力大,但资源禀赋较差,实现效益开发的道路仍充满挑战。

2.3 初步形成中国陆相页岩油开发技术,仍需创新发展初步形成中国陆相页岩油开发技术。经过多年技术攻关和实践,在充分认识中国陆相页岩油地质开发特征基础上,初步形成了囊括富集规律认识、岩相评价、储集性表征、可动性评价、可压性评价、产能评价及地质建模-数值模拟一体化“甜点”分析技术等陆相页岩油开发评价方法与技术,推动了中国陆相页岩油开发突破[13]。

中国陆相页岩油开发技术需要创新发展。与海相页岩油不同,在地质上,陆相页岩沉积相变快、非均质性强、热演化程度和成岩作用变化大,难以借鉴北美资源评价和选区评价方法。在工程上,陆相页岩油储层塑性强,裂缝扩展难度大,人工缝网改造体积受限,北美成熟应用的钻完井技术适应性差,导致中国水平井单井技术可采储量(EUR)偏低,效益开发受限。由于资源禀赋差异,中国陆相页岩油规模化效益开发仍面临基础理论研究薄弱、勘探开发技术体系不完善、工程技术与国外差距大、开发成本高等系列重大难题,需要重点开展不同类型陆相页岩层系油气差异富集机理、地质工程一体化、大数据和人工智能技术应用,以及提高采收率技术等领域创新研究[14]。

中国陆相页岩油开发技术的发展方向。针对不同盆地、不同类型页岩油,开展油气差异富集机理研究,明确富油盆地、新区、新层系页岩油“甜点”类型和资源潜力;开展地质工程一体化技术综合研究,加强地质工程一体化数据库和平台建设,构建地质工程一体化知识图谱;利用大数据和人工智能技术挖掘页岩油水平井产能与工程、地质和生产因素之间的相关关系,建立压裂水平井的产能智能预测模型,优化页岩油水平井井网部署和开发技术政策参数;探索不同类型陆相页岩油提高采收率技术,研究天然气和CO2驱替/吞吐采油的提高采收率机理和可行性,形成陆相页岩油大幅提高采收率技术。通过技术攻关,形成系列实用技术,提高页岩油开发效益,推动中国的陆相“页岩油革命”。

2.4 示范区建设推动中国页岩油走向规模化发展中国陆相页岩油开发尚处于起步阶段。由于地层条件复杂,现有试验井区的开发成本居高不下;同时,在单井和区块试采成功的技术和经验推广应用到区域和油田的规模开发过程中,仍有很多的技术、经济和管理“瓶颈”亟待克服。因此,需要发挥中国社会主义制度优势,从国家层面组建高水平的开发创新示范区,先行先试,以点带面,推动页岩油勘探开发从先导试验走向规模化发展之路。

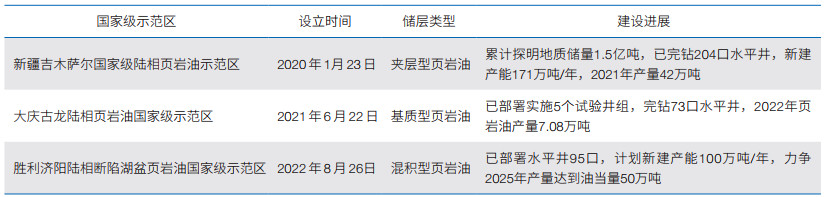

为深化陆相页岩油地质理论和认识,加强资源勘探与评价工作,2020年1月23日,国家能源局、自然资源部批复设立中国第一个国家级陆相页岩油示范区“新疆吉木萨尔国家级陆相页岩油示范区”。随后,针对不同类型陆相页岩油,分别设立了大庆古龙和胜利济阳2个国家级示范区(表 2)。

|

建设页岩油国家级示范区,是中国页岩油开发管理模式的创新探索,有利于推动建立中国陆相页岩油理论技术体系,统筹制定页岩油勘探、开发、工程技术等全领域标准,实现技术突破和示范引领,从而为中国陆相页岩油产业的整体规模化发展和商业开发奠定扎实基础。

3 页岩油开发是中国新型能源体系建设的重要组成部分能源安全是实现“双碳”目标的前提。中国是世界第二大经济体,也是全球能源消费和碳排放的第一大国。2020年9月,中国明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标(以下简称“双碳”目标)。在实现“双碳”目标的奋斗过程中,必须以保障国家能源安全为前提,立足中国能源资源禀赋,深入推进能源革命,加快规划建设新型能源体系,保障国民经济可持续健康发展。

国内原油产量稳定是实现“双碳”目标的基础。中国是一个“富煤、少油、缺气”的国家[15],从中国能源资源禀赋和现实条件出发,实现“双碳”目标的基本路径是减煤、稳油、增气,大力发展可再生能源[16]。在可再生能源具备足够规模,形成有效接替之前,国内2亿吨原油年产量的硬稳定是中国深入推进能源革命、建设新型能源体系的必要条件。

国内原油产量稳定面临诸多挑战。中国油气资源丰富,但资源禀赋较差。经过石油工业数十年的艰苦奋斗,中国原油年产量已达1.99亿吨,成功甩掉了贫油帽子,成为世界第七大产油国。目前,中国东部陆上油气勘探处于中高勘探程度阶段,且老油田进入开发后期阶段,面临高含水、储量动用难度大等问题,给原油产量硬稳定的目标带来了诸多挑战[17]。

页岩油开发利用对稳定国内原油产量,实现“双碳”目标意义重大。中国石油企业“十四五”规划均将页岩油作为重点开发领域,预计2025年中国可实现页岩油年产量650万吨。分析对比国内多种类型油气资源开发利用前景,页岩油是今后相当长一个时期内支撑中国原油产量稳定的重要领域[18]。目前,需要进一步推动中国陆相页岩油勘探开发理论创新、技术创新和管理创新,不断降低开采成本,使中国陆相页岩油开发快速完成从小规模突破到大规模工业化开发的革命性历程,形成国内原油稳产的战略性接替力量。

4 加快中国页岩油开发利用的政策建议目前中国陆相页岩油气已在勘探和开发领域实现了“点”和“带”的突破,未来需要把相关经验和技术在更多区域推广应用。因此,提出4个方面的建议。

(1)加强中国陆相页岩油勘探开发基础理论、关键技术及装备研究。针对中国陆相页岩油的特殊性,借鉴美国成功经验,加强页岩油勘探开发基础理论和关键技术攻关研究,大力推动科技创新,全力突破页岩油勘探开发系列关键技术。① 优选基础研究和科技攻关项目列入国家基础性研究重大项目计划和国家自然科学基金重大研究计划项目,给予优先安排;科学技术部持续支持页岩油勘探开发关键技术纳入国家油气科技重大专项;部分前沿技术攻关进入颠覆性技术计划,给予支持。② 依托国家级技术平台,构建产学研用技术创新体系,重点突破页岩油“甜点”地球物理精细预测技术、长水平井精确成井技术、大规模分段体积压裂技术和工具、低成本环保友好压裂液等关键技术。③ 支持页岩油开发重大装备研发,针对陆相页岩油规模建产所面临的深层、高温和复杂工况,持续开展大功率压裂装备、永置式光纤监测系统、地质- 旋转导向钻井、高温深层钻井配套工具等重大装备的国产化攻关。④ 设立国家页岩油风险勘探基金,组织相关企业、高校开展联合科技攻关,在用地、用水和基础设施等方面给予有力支持。

(2)建设国家级示范区,探索效益开发模式。现有三大国家级示范区是针对不同类型页岩油开发而设立,下一步建议参考美国页岩油分级管理经验,加强资源分类分级精细评价;择优在重点盆地、重点页岩油储层类型设立相关示范区和先导试验区,开展建设工作,先行先试,探索适应技术,引领效益开发。

(3)适时将中低成熟度页岩油纳入国家战略储备。为保证在国家紧急情况下的武装部队燃料来源,美国在1912—1924年以系列法规建立了美军海军石油和油页岩储备(NPOSR),将其国内4块可能有丰富油气藏和3块有大量油页岩矿藏的地区,划为“海军用油保护区”,规定只允许美国海军在战争急需时经国会批准后开采。1975年,时任美国总统福特签署《能源政策与节约法》,宣布建立10亿桶的战略石油储备(液体石油)。虽然中国陆相页岩油资源量较大,但禀赋特性决定了开发成本较高,在大力推进中高成熟度陆相页岩油勘探开发的基础上,建议适时将中低成熟度页岩油纳入国家战略储备,建立多元化能源供应,切实保障国家能源安全。

(4)完善鼓励页岩油勘探开发的相关配套政策。 ① 在页岩油勘查开采领域引入市场化机制。参考北美创新型小公司运行模式,推动能源央企设立独立页岩油开发企业或项目经理部,充分授权,构建责权利统一的全生命周期项目闭环管理,充分调动积极性,实现提质增效。② 建立鼓励勘查、开采页岩油的财政政策体系和资产产权制度,建议财政部给予税收优惠政策,减免特别收益金,降低所得税,“十四五”期间免征页岩油资源税。③ 为扶持页岩油勘查开采,建议国家出台鼓励和支持页岩油开发的补贴政策,比照页岩气及页岩油开采难度,给予500元/吨的补贴。

| [1] |

傅向升. 业绩超预期稳中再求进. 中国石油和化工, 2022, 28(3): 8-17. Fu X S. Exceeding expectations, and making steady progress. China Petroleum and Chemical Industry, 2022, 28(3): 8-17. (in Chinese) |

| [2] |

高健. 中国页岩油开发潜力巨大. 中国石化, 2019, 35(11): 87. Gao J. China shale oil has great development potential. Sinopec Monthly, 2019, 35(11): 87. DOI:10.3969/j.issn.1005-457X.2019.11.030 (in Chinese) |

| [3] |

金之钧, 白振瑞, 高波, 等. 中国迎来页岩油气革命了吗?. 石油与天然气地质, 2019, 40(3): 451-458. Jin Z J, Bai Z R, Gao B, et al. Has China ushered in the shale oil and gas revolution?. Oil & Gas Geology, 2019, 40(3): 451-458. (in Chinese) |

| [4] |

Sonnenberg S A, Pramudito A. Petroleum geology of the giant Elm Coulee field, Williston Basin. AAPG Bulletin, 2009, 93(9): 1127-1153. DOI:10.1306/05280909006 |

| [5] |

黎茂稳, 马晓潇, 蒋启贵, 等. 北美海相页岩油形成条件、富集特征与启示. 油气地质与采收率, 2019, 26(1): 13-28. Li M W, Ma X X, Jiang Q G, et al. Enlightenment from formation conditions and enrichment characteristics of marine shale oil in North America. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2019, 26(1): 13-28. (in Chinese) |

| [6] |

US Energy Information Administration. Proved Reserves of Crude Oil and Natural Gas in the United States. Washington: EIA, 2022.

|

| [7] |

曾兴球. 美国"能源独立"启示. 能源, 2012, 4(9): 92-94. Zeng X Q. The enlightenment of American "Energy Independence". Energy, 2012, 4(9): 92-94. DOI:10.3969/j.issn.2095-0802.2012.09.048 (in Chinese) |

| [8] |

查全衡. 美国开发国内石油资源的若干做法. 世界石油工业, 2004, 11(3): 42-45. Zha Q H. A number of ways for the United States to develop domestic oil resources. World Petroleum Industry, 2004, 11(3): 42-45. (in Chinese) |

| [9] |

READ J W R. 美国页岩气勘探开发概述及非常规资源勘探决策//北美地区页岩气勘探开发新进展. 北京: 石油工业出版社, 2009: 1-32. READ J W R. Overview of U.S. shale gas exploration & development and exploration decisions of unconventional resource//Update on North America Shale-gas Exploration and Development. Beijing: Petroleum industry Press, 2009: 1-32. (in Chinese) |

| [10] |

张抗. 美国能源独立和页岩气革命的深刻影响. 中外能源, 2012, 17(12): 1-16. Zhang K. The implications of US energy independence and shale gas revolution. Sino-Global Energy, 2012, 17(12): 1-16. (in Chinese) |

| [11] |

国土资源部油气资源战略研究中心. 全国页岩气资源潜力调查评价及有利区优选. 北京: 科学出版社, 2016. Oil and Gas Resources Strategy Research Center of the Ministry of Land and Resources. Investigation and evaluation of China's Shale Gas Resources and Favorable Areas Selection. Beijing: Science Press, 2016. (in Chinese) |

| [12] |

黎茂稳, 马晓潇, 金之钧, 等. 中国海、陆相页岩层系岩相组合多样性与非常规油气勘探意义. 石油与天然气地质, 2022, 43(1): 1-25. Li M W, Ma X X, Jin Z J, et al. Diversity in the lithofacies assemblages of marine and lacustrine shale strata and significance for unconventional petroleum exploration in China. Oil & Gas Geology, 2022, 43(1): 1-25. (in Chinese) |

| [13] |

黎茂稳, 金之钧, 董明哲, 等. 陆相页岩形成演化与页岩油富集机理研究进展. 石油实验地质, 2020, 42(4): 489-505. Li M W, Jin Z J, Dong M Z, et al. Advances in the basic study of lacustrine shale evolution and shale oil accumulation. Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(4): 489-505. (in Chinese) |

| [14] |

李阳, 赵清民, 吕琦, 等. 中国陆相页岩油开发评价技术与实践. 石油勘探与开发, 2022, 49(5): 955-964. Li Y, Zhao Q M, Lyu Q, et al. Evaluation technology and practice of continental shale oil development in China. Petroleum Exploration and Development, 2022, 49(5): 955-964. (in Chinese) |

| [15] |

曾兴球. 应对能源大变局的对策与建议研究. 世界石油工业, 2019, 26(1): 2-4. Zeng X Q. Study on countermeasures for the great changes in energy industry. World Petroleum Industry, 2019, 26(1): 2-4. (in Chinese) |

| [16] |

苏义脑. 中国碳达峰碳中和与能源发展战略的认识与思考. 世界石油工业, 2022, 29(4): 7-11. Su Y N. Understandings and thinkings of China's carbon peaking, carbon neutrality and energy development strategies. World Petroleum Industry, 2022, 29(4): 7-11. (in Chinese) |

| [17] |

马永生, 蔡勋育, 赵培荣, 等. 中国陆相页岩油地质特征与勘探实践. 地质学报, 2022, 96(1): 155-171. Ma Y S, Cai X Y, Zhao P R, et al. Geological characteristics and exploration practices of continental shale oil in China. Acta Geologica Sinica, 2022, 96(1): 155-171. (in Chinese) |

| [18] |

门相勇, 王陆新, 王越, 等. 新时代我国油气勘探开发战略格局与2035年展望. 中国石油勘探, 2021, 26(3): 1-8. Men X Y, Wang L X, Wang Y, et al. Strategic pattern of China's oil and gas exploration and development in the new era and prospects for 2035. China Petroleum Exploration, 2021, 26(3): 1-8. (in Chinese) |