2. 中国科普研究所 北京 100080

2. China Research Institute for Science Popularization, Beijing 100080, China

2021年5月31日,习近平总书记在中共中央政治局第三十次集体学习时强调,讲好中国故事,传播好中国声音,展示真实、立体、全面的中国,是加强我国国际传播能力建设的重要任务;并指出,各地区各部门要发挥各自特色和优势开展工作,展示丰富多彩、生动立体的中国形象。在国家形象建设与对外传播中,国家科学形象是国家科技实力的综合反映,是国家整体形象中重要的、不可忽视的组成部分。近年来,随着西方对中国科技发展的关注度持续增加,科学形象在国家整体形象中的地位也越发重要,应当引起我们更多的关注与研究。然而,中国科学形象在国际舆论场中呈现出何种特征,目前尚未有详实的实证研究。文章将以推特(Twitter)这一国际社交媒体为研究平台,以中国科学形象为研究对象,研究中国科学到底在国际公众讨论中呈现出何种特征并受到何种舆论力量的影响,以期为更好地了解我国国际科学形象特征与建设国家科学形象,提供实证证据与路径建议。

1 科学形象与立体化国家形象国家形象被认为是一个多维度认知的概念。其中,国家的科学形象是国家形象的科学技术维度表现,被认为是国家形象中重要的组成部分之一[1],是一个国家科学技术进步、成果、产品、科学家群体及其相关内容在国际新闻或舆论流动中所形成的形象。研究指出,中国的科技形象已经成为中国国家形象中的亮点①。《中国国家形象全球调查报告2018》 [2]显示,科学技术维度仅次于经济维度,是西方公众认为中国在改革开放后取得最突出发展的领域,也是西方公众最想要了解的中国发展领域。

① 正在改变的中国国家形象:科技形象成亮点,中国制造是名片. (2017-06-06)[2022-10-20]. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1702432.

传统的国家科学形象研究一般聚焦于以机构、政府间的互动关系为主要研究对象的科学外交(science diplomacy),即通过国家间的科学合作获取科学知识、构建建设性国家关系、应对共同挑战的外交领域与外交政策工具。例如,以科学为载体,分析政府推动国家间科学主体的交流与合作;以政治、经济、气候、环境、卫生等领域的外交进程为载体,分析与研究科学在这些外交领域或进程中所发挥的主体性或关键性影响[3]。然而,对于媒体或舆情视角下的国家科学形象研究较少,且多集中于对新闻纸媒等传统媒体的关注[4],缺乏对快速发展的数字媒体及更广大的国际公众舆论的关注。

然而,21世纪以来,随着数字环境的快速发展与广泛应用,社交媒体迅速成为了“微时代”的舆论场[5]。西方主要国家不仅主动且充分地利用社交媒体传播国家和城市形象,并利用社交媒体平台作为舆论战场引领广大的受众群体,建构对他国的形象认知[6]。科学传播也逐渐从传统媒体环境下由缺失模型所主导的单向传播模式,向数字媒体环境下的互动与对话模式发展。社交媒体目前已发展成为科学传播与对外传播这2个领域共同关注的焦点与实战平台,它不仅可以提供包括科学形象在内的国家形象相关舆论数据与资料,更是我们在当下时代不可忽略的重要国际舆论战场。因此,在当前国际形势错综复杂、社交媒体快速发展、正负面中国科学新闻层出不穷的背景下,我们有必要以面向西方公众的社交媒体平台及西方公众对于中国科学的认知作为研究对象,基于大数据实证研究方法,分析西方公众对中国科学的关注程度、整体情绪、关注领域、信息流中的主要把关者等内容,重新细致、全面地考察中国对外科学形象,并在此基础上有的放矢地制定对外宣传战略与策略,推动我国对外科学形象的正面建构。

2 研究数据与方法目前,推特已然成为英语世界中用户数量最多,使用次数最频繁的社交媒体之一。同时,相较于脸书(Facebook)的SNS特征②,偏向微博客性质的推特被认为更容易吸引公众对特定的话题进行讨论[7]。因此,本研究以国际社交媒体平台推特为研究对象。

② 指社会性网络服务(social networking serivces)特征。

确定了推特为研究平台后,文章采用了推特高级搜索功能,以“科学”(science)为词根搜索③得到代表了西方公众对中国科学整体认知的数据。为了方便后续分析与历时研究,本文将搜索语言限制为英语,推文发表时间为2019年1月1日— 2020年12月31日。通过采用由英国南安普顿大学开发的数字媒体平台分析软件WDRA进行抓取除重后,共获得有效推文数据24 386条。

③ 采用“China science” OR “China scientist” OR “China scientific” OR “Chinese science” OR “Chinese scientist” OR “China scientific”为搜索逻辑关键词组(queries),即推文中任意出现上述任何1组词组中的2个词即被返回到所采集的数据库中。

针对本文所提出的研究问题,即西方社交媒体平台上对于中国科学形象的关注程度如何、讨论维度主要集中在哪些领域、由何种舆论力量在引导或把关、整体态度如何这些方面,本研究利用以下3种研究方法对所获取的数据样本进行分析:①社会网络分析方法(social network analysis)。即将所采集的数据中的转推关系(retweet)设为社会网络分析数据来源。被转推用户设置为target,转推用户设置为resource,最终形成了由12 024个节点和9 507条边构成的网络结构图。其中,每个节点代表 1个推特用户,每1条有向边代表用户之间的转推关系。通过导入Gephi 0.92并使用ForceAtlas 2的布局(layout)功能,最终生成推特平台上关于中国科学讨论推文的整体社会网络关系图谱。②语义网络分析方法(semantic network analysis)。即在将全部24 386条推文剔除标点及emoji等符号后,通过表格(excel)中的分列功能,自动将每条英文推文设置成语义网络分析所需的以句为单位、以词为节点的数据形式。通过导入Gephi 0.92并使用ForceAtlas 2的布局功能,最终生成推特平台上关于中国科学讨论推文的整体语义网络。③情感分析方法(sentiment analysis)。即通过英文情感分析软件SentiStrength,对所抓取的推文样本进行基于辞典匹配的情感赋值分析。

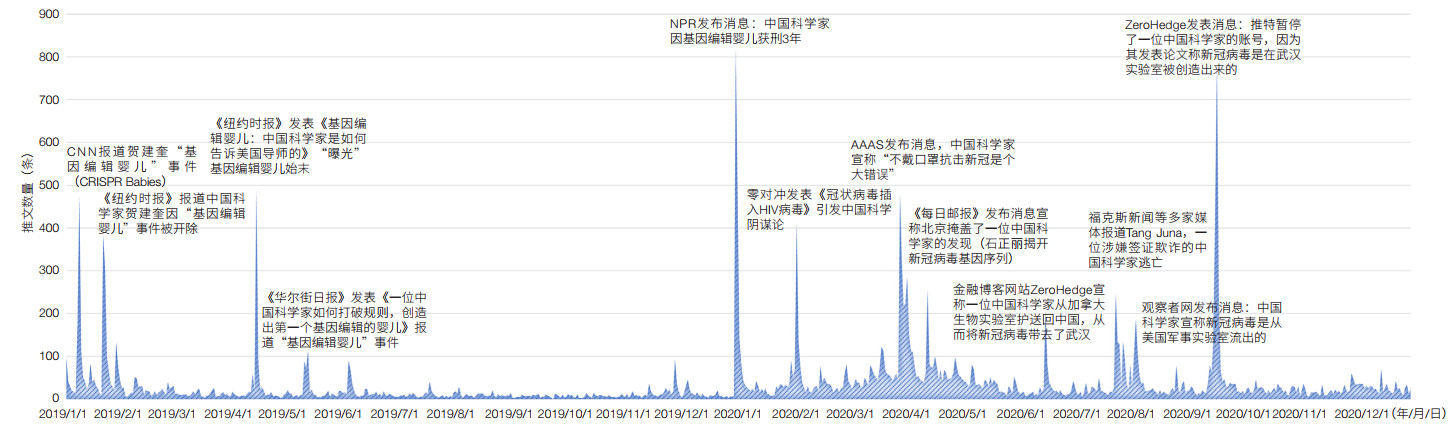

3 研究结果与发现 3.1 国际公众对中国科学的关注呈现事件引导且持续上升趋势从抓取数据的总体体量来看,西方社交媒体平台上对中国科学或科学家的讨论并不十分热烈,推文数量总体不多,关注度不高。但是历时性分析发现,推特平台上中国科学类相关议题的讨论与关注的体量从2019年的8 099条翻倍增长至2020年的16 287条,小型的讨论高峰也增加了50%。这说明西方公众在社交媒体平台上对中国科学的关注呈较快速的增长趋势。通过图 1可见,西方公众在社交媒体平台上对中国科学的讨论并不是历时均衡的,而是呈现出不等的峰值,即由特殊事件引导、在特定时间点爆发对中国科学的集中式讨论。例如,2019年的“基因编辑婴儿”事件、2020年新冠病毒起源。但是,更多元化的讨论议题或讨论视角在一定程度上是有所缺失的。此外,西方公众在推特平台上对中国科学事件的爆发式讨论与关注,大多集中在负面新闻或阴谋论上,如图 1中绝大部分不实言论。对于新冠肺炎疫情的讨论也大多集中在关于新冠病毒中国起源相关的阴谋论上,整体情绪较为负面。西方公众在推特平台上对于中国科学事件的讨论高峰,也几乎是由西方传统新闻媒体对中国科学的报道引发,尤其是这些报道都偏向负面。许多研究已然揭示西方主流新闻媒体对中国形象的负面报道不实,尤其是对于“中国威胁论”相关话题的框架建构[8]。由此,我们可以发现这种传统西方新闻媒体对中国科学形象的负面报道已然突破了传统媒体的边界,通过媒体融合的渠道向社交媒体平台弥散,并进一步引发社交媒体平台上西方公众对中国科学形象乃至整体国家形象的负面认知。虽然已有研究发现新媒体使用可能会增进西方公众对中国形象的正面认识[9],但我们依旧需要警惕这种传统媒体负面报道在新媒体环境下的扩散。

|

| 图 1 2019—2020年推特平台上中国科学“他塑”议题及其讨论量历时变化 Figure 1 Temporal changes in number of discussions on Chinese science topics on Twitter from 2019 to 2020 |

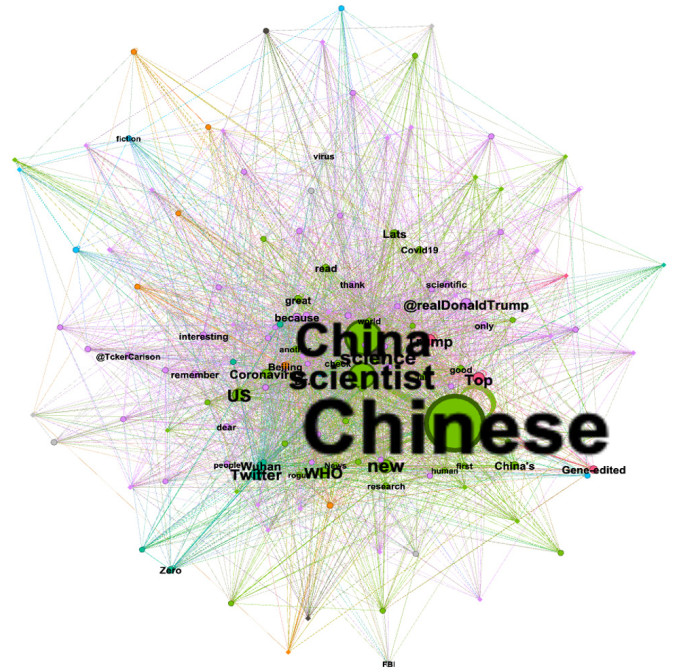

通过对采集的推特数据进行语义网络分析(图 2),可以发现其与历时性数据分析结果相似。基因编辑(gene-editing)与新冠肺炎疫情相关议题(Covid-19、Coronavirus、Wuhan等)占据了具体讨论议题中最为显著的部分。除此之外,西方政治人物(如特朗普个人推特账号@realDonaldTrump、拜登个人推特账号@POTUS)或政府组织(如推特词条FBI、CIA)在中国科学类相关话题讨论语义网络,即科学形象的建构中,也占据了十分重要的角色。相应的,中国的主要政治人物,如习近平总书记(推特标签Xi)也频繁地出现在讨论话题中。对于中国科学类议题的讨论也经常涉及西方国家相关议题(如推特标签US、American、Canada)或国际组织(如推特标签WHO)的讨论与视角。这说明推特平台上关于中国科学类议题的讨论在一定程度上已然与政治类话语或国际关系话语相纠缠,即政治类、国际关系类相关话题的走向、议程与话语在很大程度上影响着中国科学形象在西方社交媒体平台上的呈现。而对于华人的关注则主要集中在美籍华裔科幻作家刘宇昆(推特标签Liu Ken)身上,其余华人群体则关注度相对较低。

|

| 图 2 2019—2020年推特平台上中国科学类议题讨论语义网络图 Figure 2 Semantic network diagram of discussion about Chinese science on Twitter platform from 2019 to 2020 |

结合历时性分析数据的结果可以得出,2019—2020年,推特平台上关于中国科学的讨论主要集中在“基因编辑婴儿”事件与新冠肺炎疫情这2组连续事件上,讨论的内容在很大程度上受到了西方主流新闻媒体及主流政治人物的影响或引导,讨论内容与政治类或国际关系类话题相关度较高,整体呈现出西方引导、西方语境、西方话语的政治性“他塑”特征,中国本土科学家群体或其他华人群体受关注度则相对较低。

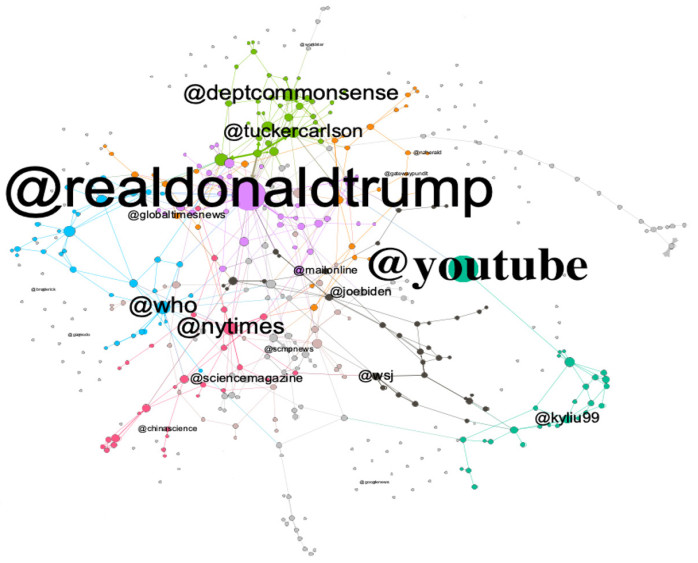

采集的推特数据中转发关系的社会网络分析结果(图 3)显示,在信息转发社交网络中心度前50用户中,美国新闻媒体(32%)与美国政治类人物(18%)占据了50% 的用户比例。其他国家的媒体账号,如印度(推特账号@ndtv、@factordaily、@pmoindia)、新西兰(推特账号@nzherald)、英国《卫报》(推特账号@guardian)、路透社(推特账号@reuters)等也占据了一定的比例。中国媒体账号所占比例依旧不高,仅为10%,且中心度相对较低。

|

| 图 3 2019—2020年推特平台上中国科学类议题讨论转推关系社会网络图 Figure 3 Social network analysis of retweet relationship among discussion about Chinese science on Twitter platform from 2019 to 2020 |

语义网络与社会网络的数据表明,推特平台上中国科学类议题讨论及中国科学形象建构依旧主要受到尤其是以美国为主的相关西方媒体及西方政治话语力量的影响与引导。总体而言,中国“自塑”的力量在西方媒体与政治话语力量的“他塑”面前,依旧呈现出较为弱势的态势。

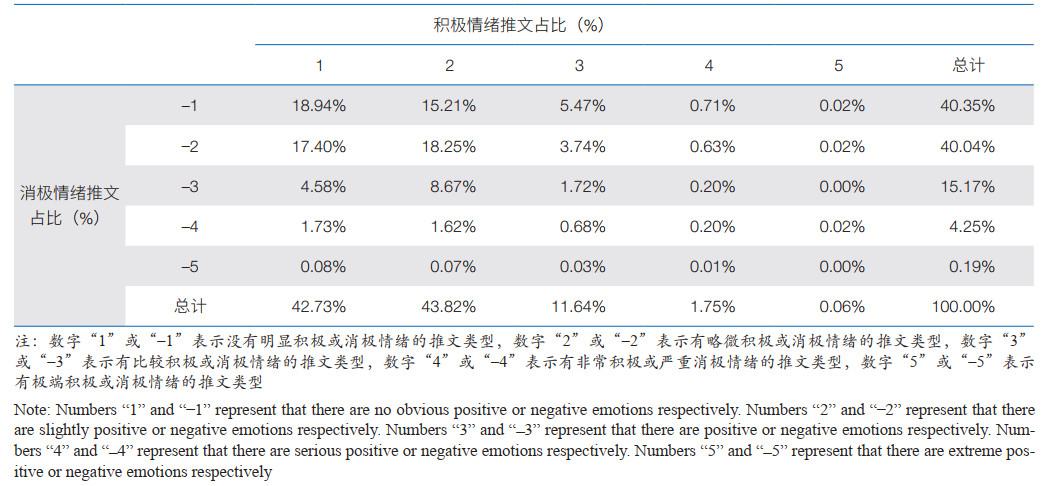

3.3 国际公众对于中国科学的情感认知偏向负面利用英文情感分析软件SentiStrength对采集的中国科学类议题讨论的推文进行情感分析得出如下结果(表 1)。①没有明显与有略微情绪的推文总和占比最高。没有明显积极情绪与消极情绪的推文(1,— 1)占比18.94%,同时有略微积极情绪与消极情绪的推文(2,— 2)占比18.25%,这2类推文占据了总推文数量的最大比例。②略微积极情绪推文占比高于略微消极情绪。有略微积极情绪的推文(2)占比43.82%,要略高于占比40.04% 的有略微消极情绪的推文(— 2)。③随着情感程度的上升,消极情绪所占比重要逐渐高于积极情绪。有比较消极情绪的推文(—3)占比15.17%,要高于占比11.46% 的有比较积极情绪的推文(3);有严重消极情绪的推文(—4)占比4.25%,也要明显高于占比1.75% 的有非常积极情绪的推文(5),有极端消极情绪的推文(—5)占比(0.19%),还是要略微高于占比0.06% 的有极端积极情绪的推文(5)。因此,推特平台上对于中国科学类议题的讨论或者中国科学形象的认知呈现出消极情绪略高于积极情绪的整体态势。

|

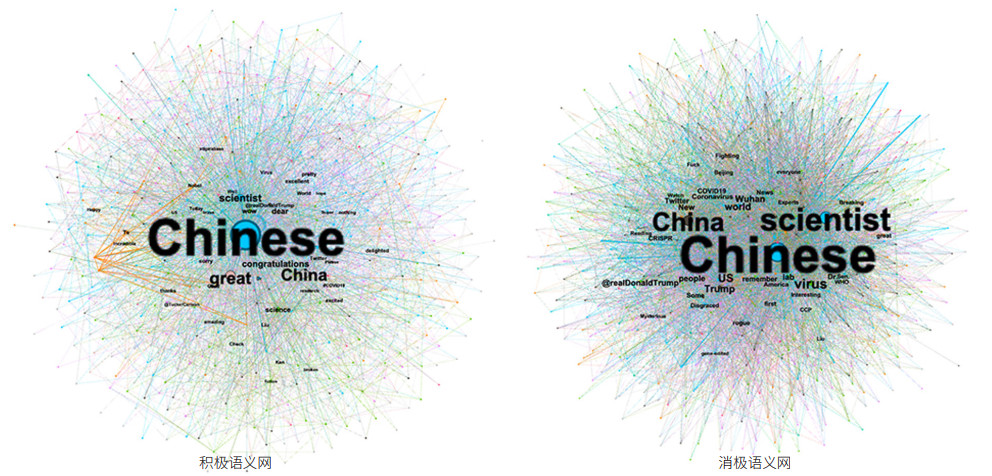

为了进一步了解西方公众在推特平台上对中国科学形象正、负面认知的具体内容,研究选取24 386条推文中,负面情绪在—3及以上的推文(4 785条)、正面情绪在3及其以上的推文(3 282条)进行上述的语义网络分析,得到当下西方民众在推特平台上关于中国科学类议题讨论中积极与消极认知的语义网络(图 4)。

|

| 图 4 2019—2020年推特平台上中国科学类议题讨论积极语义与消极语义网 Figure 4 Positive semantic network and negative semantic network of discussion about Chinese science on Twitter platform from 2019 to 2020 |

通过对积极情绪和消极情绪的语义网络图及2个网络中点度最高的词进行分析,得出2点结论。①消极情绪呈现较为明显的议题指向性。 “基因编辑婴儿”事件与新冠肺炎疫情的污名化,尤其是新冠肺炎疫情相关的推特词条“武汉疫情(推特话题#WuhanVirus)”这些事件的讨论,造成了对中国科学(推特标签science)及中国科学家(推特标签scientist)形象的消极情绪与负面认知。这些话题在一定程度上依然是由西方主流媒体与政治性力量所引导,并放置在政治性或国际关系的话语体系中进行讨论,比如特朗普(推特关键词Trump)、美国财经博客网站ZeroHedge(推特话题#ZeroHedge)就是一些伴随出现的内容。②积极情绪呈现去政治化的讨论语境特征。在网络图与词表中很难发现积极情绪网中显著的政治性人物或国际关系性词汇。此外,对于中国具有突破性的或首发性的成果,西方公众往往表现出正面积极的情绪,对于这些成果的赞扬往往结合了对优秀科学家及其优秀品质的赞扬,比如屠呦呦(推特标签Tu)、潘建伟(推特标签Pan)。分析还发现积极语义网中,尤其是展露出科幻(推特标签fiction)相关内容的情况,对中国科学积极形象建构有重要作用,比如对刘慈欣(推特标签Liu Cixin)和华裔科幻作家、翻译家刘宇昆的讨论都呈现出明显的积极情绪。

4 结论与建议通过上述分析,可以大致得出推特平台上中国科学形象的初步轮廓:①关注度较低,科学事件主导。西方公众目前对于中国科学类相关议题的关注度并不高,但是呈现出明显的增长趋势。对于中国科学类议题的讨论由少量的主要科学事件主导,如“基因编辑婴儿”事件与新冠病毒起源等。②西方引导话题,“他塑”强于“自塑”。中国科学形象在很大程度上受到了西方主流新闻媒体与政治话语力量的引导与掌控。中国虽然已经通过设立一系列的官方媒体推特账号进行科学形象“自塑”,做出了一定程度的努力,但是其在西方公众舆论场域中的接受程度依旧有限,明显弱于西方主流媒体。西方公众在西方主流新闻媒体与政治话语力量的引导下,对于中国科学形象的认知偏向负面,且这种负面形象的“他塑”建构中,一定程度上被卷入政治话语与国际关系话语体系中,表征为对中国负面科技新闻的报道及阴谋论的关注,而正面积极的科学形象则更多表征为“去政治化”语境下对于中国突破性科学成果与获得国际科学奖项的科学家的赞赏及对中国科幻的格外关注。

对此,为了推动我国的对外科学形象在国际社交媒体平台的正面建构,我们需要在重视社交媒体平台这一舆论场域的基础上结合研究结果,制定具有针对性的对外科技传播策略。

(1)舆论监控与应对。由于西方公众对中国科学形象的负面认知大多集中于政治话语体系下中国负面科技新闻报道与阴谋论的关注。因此,我们在进行国际社交媒体平台上的科学传播时,要时刻注意西方主流媒体所报道的中国负面新闻和阴谋论谣言,及时进行有效的“反击”、辟谣与积极引导。

(2)话题选取与引导。由于正面积极的科学形象更多表征为“去政治化”语境下,对中国突破性科学成果与获得国际科学奖项的科学家的赞赏,还有对于中国科幻的格外关注。因此,脱去“政治化外衣”、从科学本真出发,对中国科学形象进行建构或可更容易被西方公众所接受。抓好时机、积极争取对中国科学突破性进展及科学家国际奖项的平台首发,或可更多地引发西方公众对中国科学议题的正面讨论与科学形象的正面认知。

(3)品牌塑造与传播。利用好“科幻”渠道,打造具有中国特色的科幻系列作品,形成具有中国特色的国际科幻品牌,或可为我们更快、更好地实现中国科学形象的国际传播提供巧力。整体而言,国家科学形象已经成为当下立体化国家形象建设中不可忽视的重要组成部分。借由科学为巧实力与突破口,或可为建设更为立体、全面的中国形象提供新的路径与可能性。

| [1] |

White C L. Brands and national image: An exploration of inverse country-of-origin effect. Place Branding and Public Diplomacy, 8(2): 110-118. DOI:10.1057/pb.2012.6 |

| [2] |

当代中国与世界研究院对外传播研究中心. 中国国家形象全球调查报告2018. 北京: 当代中国与世界研究院, 2019. Center for International Communication Studies, Academy of Contemporary China and World Studies, China Foreign Languages Publishing Administration. 2018 China National Image Global Survey. Beijing: Academy of Contemporary China and World Studies, 2019. (in Chinese) |

| [3] |

李自国, 李琰. 中俄科技外交与实践. 俄罗斯学刊, 2021, 11(4): 53-74. Li Z G, Li Y. China-Russian science and technology diplomacy and practice. Russian Academic Journal, 2021, 11(4): 53-74. (in Chinese) |

| [4] |

张坤, 赵天翊. 韩媒科技涉华报道与中国科技国家形象——以《韩民族日报》为例. 科技传播, 2021, 13(5): 55-57, 124. Zhang K, Zhao T Y. Korean media reports on science and technology in China and China's national image of science and technology-Taking the Han Minzu Daily as an example. Science & Technology Communication, 2021, 13(5): 55-57, 124. (in Chinese) |

| [5] |

肖明, 易红发. 推特上中国形象的主题与情感分析. 对外传播, 2017, 11(4): 53-74. Xiao M, Yi H F. Thematic and sentiment analysis of Chinese images on Twitter. International Communications, 2017, 11(4): 53-74. (in Chinese) |

| [6] |

郑承军, 唐恩思. 青年镜像: 中国形象在海外社交媒体上的传播与塑造. 中国青年社会科学, 2020, 39(6): 1-9. Zheng C J, Tang E S. Youth mirroring: The dissemination and shaping of China's image on overseas social media. Chinese Youth Social Sciences, 2020, 39(6): 1-9. (in Chinese) |

| [7] |

Sweet-Cushman J. Social media learning as a pedagogical tool: Twitter and engagement in civic dialogue and public policy. PS: Political Science & Politics, 2019, 52(4): 763-770. |

| [8] |

孙宝国, 沈悦. 以" 污名" 为视角探究中国形象的生成与传播机制——兼论" 中国威胁论" 与" 中国梦" 的话语博弈. 东岳论丛, 2019, 40(8): 136-149, 192. Sun B G, Shen Y. From the perspective of "stigma" to explore the generation and dissemination mechanism of China's image-Also on the discourse game between "China Threat Theory" and "China Dream". Dongyue Tribune, 2019, 40(8): 136-149, 192. (in Chinese) |

| [9] |

韦路, 吴飞, 丁方舟. 新媒体, 新中国?网络使用与美国人的中国形象认知. 新闻与传播研究, 2013, 20(7): 15-33. Wei L, Wu F, Ding F Z. New media, new China? Internet use and Americans' perception of Chinas image. Journalism and Communication Studies, 2013, 20(7): 15-33. (in Chinese) |