2. 广东省科学院广州地理研究所 广州 510070

2. Guangzhou Institute of Geography, Guangdong Academy of Sciences, Guangzhou 510070, China

珠江流域地处我国南方亚热带并覆盖越南东北部区域,总流域面积达4.54×105 km2,其中我国境内面积为4.42×105 km2(下文所指珠江流域均为我国境内范围),涉及云南、贵州、广西、广东、湖南、江西,以及香港和澳门,约占我国国土面积的4.6%[1]。流域内多年平均水资源总量为3.39×1011 m3,占全国水资源总量的12%,在全国七大江河中仅次于长江[2]。同时,珠江流域不仅在陆地上与缅甸、老挝和越南3国接壤,也拥有我国近1/3的海岸线。丰富的自然资源和独特的地理区位使珠江流域在我国国民经济发展规划和生态安全体系建设中具有重要战略地位[3]。

过去20年来,尽管有关“泛珠三角区域合作” “珠江—西江经济带发展”及“粤港澳大湾区建设”(以下简称“大湾区”)等战略政策有效推动并提高了珠江流域的经济发展水平,但由于不同政策、不同省份之间衔接性不足,致使珠江流域的生态保护和经济发展缺少系统性和协同性,流域上下游发展差距巨大,局部生态和环境问题突出[4],制约了大湾区驱动国内、国际“双循环”的潜力[5]。因此,如何遵从珠江流域生态环境演变的自然规律,实现以适度利用促进保护,以保护带动区域发展,进而实现全流域生态保护与大湾区建设的共赢是亟待破解的难题。

针对以上问题,本文总结了珠江流域生态保护与经济发展的主要挑战,分析了实现全流域协同发展的必要性和紧迫性,建议抓紧开展顶层设计与科学研究,形成以强化珠江流域生态保护与绿色发展为基础,助力大湾区建设的协同发展路径。本文初步提出了促进珠江流域生态保护和大湾区建设协同发展的行动计划和保障措施,以期为未来深入研究奠定基础。

1 珠江流域生态保护与经济发展的主要挑战 1.1 地区间经济发展不均衡,全流域协同保护机制不健全改革开放以来,珠江流域内水运、铁路、公路、航空等综合交通体系持续完善,经济合作模式不断创新。2020年,珠江流域常住人口总量占全国16.3%(未包括香港、澳门),国民生产总值(GDP)占全国15.6%。然而,珠江流域社会经济发展最大挑战是区域发展不均衡,上下游和东西部之间均存在巨大的发展差距。例如,以广东、广西、云南和贵州4省份比较来看,2020年广东占全流域64% 的GDP和48% 的常住人口,广东人均GDP约为其他省份的2倍。

当前,珠江流域上中游是我国“三区四带”生态安全战略格局的重要组成部分,珠江流域下游是大湾区建设的重要空间载体[6]。珠江流域上游提供的涵养水源、固碳释氧,以及水土保持等多种生态系统服务对大湾区的生态安全和社会经济发展有巨大贡献[4]。但是,珠江流域现有生态补偿主体以中央政府为主,补偿标准过低,补偿方式单一,尚未形成多元化、市场化及流域上下游间与生态保护效益挂钩的横向生态补偿机制[7]。这也是珠江流域生态保护和经济发展之间协同性较弱的重要原因之一。

1.2 市场一体化体制机制不完善,缺少战略性合作平台随着全国统一大市场的加快建设,商品和要素流通制度环境在持续改善,我国生产要素质量和配置水平显著提升,国内市场空间更趋广阔[8]。但目前珠江流域在市场一体化进程中仍存在多方面的问题和障碍,具体表现为不同省份在税收优惠、招商引资、人力资源、社会保障、道路交通、生态环境、医疗卫生等方面的法规政策差异和冲突等。这些差异和冲突阻碍了劳动力、人才、资本、技术等市场要素跨省有序、高效流动,制约了大湾区向珠江流域中上游地区拓展经济腹地的潜力。

当今世界的经济竞争已进入到以产业链、产业集群和产业平台为主的竞争模式,产业平台成为引领区域高质量发展的重要载体,是区域合作的重要桥梁。一方面,珠江流域缺乏高层次、战略性重大合作平台,现有的省际合作平台仅有位于跨省界地区的粤桂合作特别试验区,缺乏大湾区与流域其他区域双向合作的发展平台;另一方面,区域产业合作交流不顺畅,产业集聚区布局与交通组织契合度不足,难以满足大型产业合作区建设需求。

1.3 珠江流域内产业布局缺乏统筹,中上游污染排放问题加剧现阶段珠江流域上下游的联动主要体现为产业帮扶,尚未形成链条化的长效发展机制[9]。下游大湾区以新一代电子信息产业、现代物流等先进制造业和现代化服务业为主,整体处于全国乃至全球先进水平,但中上游地区农业生产占有较高比重,第二产业和第三产业的规模和质量处于全国中下水平。尽管各省份在其工业“十四五”规划、开发区发展规划中均普遍提出立足自身资源禀赋,瞄准前沿新材料、生物医药等领域,但区域协同发展、错位发展等内容及具体落实措施鲜有提及。

此外,珠江流域上中游产业布局不合理,主导产业雷同。西江上中游区域生态环境脆弱,生态环境保护压力大,工业发展应以绿色生态环保产业为主,但仍建有较多资源型、污染型产业。例如,据调研,截至2020年,仅采矿业规模以上企业在广西有317家、云南471家、贵州544家。其他如化工、火电、电镀、有色冶炼等高耗水、高污染行业在各省份也均有一定数量企业分布,并呈现增加趋势,使得上中游污染物排放量加剧,危及下游大湾区用水安全[10]。

1.4 大湾区保供水能力存在短板,能源安全面临严峻挑战珠江流域多年平均地表水资源量为3.38×1011 m3,占水资源总量的99.9%。但是,流域内水资源时空分布不均,汛期来水占全年3/4左右,年际差异较大,西江和北江多年平均径流量为东江的11.4倍。对于大湾区而言,2020年珠三角9市用水总量为2.14× 1010 m3,已接近控制指标2.18×1010 m3;且城市供水以河道取水为主,占总供水量的75%,水库供水量仅占15%。大湾区的水库调蓄能力和城市应急备用水资源不足,面临季节性干旱、河口咸潮、水污染等风险。

同时,尽管珠江流域西江上游地区水电资源丰富,但其有效支撑大湾区用电需求的能力有待提升。2017年以来,大湾区能源进口量快速攀升,2021年全区能源国际进口量为2.0×108吨标煤,从其他省份入量为1.9×108吨标煤。由于目前新能源和可再生能源成本相对偏高,石油和天然气依然是大湾区实现煤炭减量的关键替代品,这使得大湾区具有较高的能源对外依存度。然而,复杂的全球地缘政治关系持续冲击着高度全球化的能源(油气)产业链和供应链的稳定性,严重威胁着大湾区的能源安全。

2 实现全流域协同发展的必要性和紧迫性针对珠江流域生态保护和经济发展面临的主要挑战,通过强化珠江流域生态保护与绿色发展理念,提升大湾区与珠江流域其他区域的连通性,实现全流域协同发展已势在必行,潜在效益如下所述。

2.1 有利于将大湾区打造为“双循环”战略支点受经济“逆全球化”、中美贸易争端、新冠肺炎疫情等多重因素叠加,我国发展面临的外部环境出现重大变化,对大湾区的外向型经济的影响尤为突出[5]。加强对珠江流域发展的系统谋划,推动大湾区拓展珠江流域经济腹地,促进珠江—西江经济带发展与大湾区建设有效衔接和融合,努力把珠江—西江经济带建设为西南、中南地区开放发展的新经济增长极,对将大湾区打造成为“双循环”战略支点,联通国内与国际2个市场,促进国内、国际“双循环”具有重大战略意义[8]。

2.2 有利于促进珠江流域上下游和东西部的均衡发展珠江流域上中游地区既是我国重要的生态屏障区,又是资源富集区,担负着生态保护、经济发展、灾后重建、乡村振兴等多重任务[11]。由于自然地理和区位条件的限制,珠江流域上中游地区不宜大规模、全面推进工业化,把握协调生态保护、经济增长与民生改善的关系,在今后一个时期显得尤为重要[4]。进入生态文明时代,立足“双循环”新发展格局,通过完善流域横向生态补偿机制、生态产业链共建,以及产业、技术、人才多方转移等,协调大湾区与珠江流域其他地区的发展关系,是全面促进珠江流域各地区间均衡发展的重要保障。

2.3 有利于创新生态治理模式,推进流域经济高质量发展针对珠江流域上游普遍存在的贫困地区和生态环境敏感且脆弱地区高度交叉重叠的情况[11],可在加强生态保护的前提下,根据区位优势、资源禀赋、文化传统等特点,将生态治理与乡村振兴有机结合。通过以小流域为单元,优化区域产业布局,建设西南地区喀斯特农牧复合产业带、西南山地生态特色农业区、黔桂粤生态旅游产业带,从而全方位、全过程激发珠江流域上游地区在生态旅游观光、生态教育、医疗养老等产业的发展潜能,促进珠江流域上游地区与大湾区各类产业形成链条化的长效发展机制,最终在全流域实现生态治理与社会经济的协同发展。

2.4 有利于水资源保护与合理利用,保障大湾区能源安全实现跨行政区管理是加强水资源保护和提高利用效率的关键[12]。通过建立流域统筹、省域协同和部门联动的珠江流域管理机制,可有效解决跨省、跨界河流的相关问题,是系统提升上游水源涵养,强化中游水土保持,推进下游水源供给、湿地保护、防洪调蓄和河口治理的重要保障,同时也将对规范流域内各类生产生活用水,以及开发建设活动用水起到有效的管理和协调作用。此外,珠江流域的协同治理也有利于进一步加强流域内清洁能源的开发和供应能力,扩大西电东送规模,提升清洁能源占比,降低大湾区的能源对外依存度,为满足未来大湾区生活生产用电需求奠定基础。

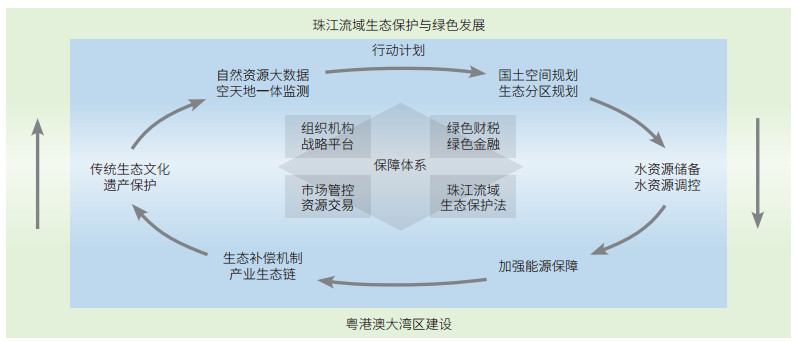

3 行动计划和保障体系为切实推动珠江流域生态保护与绿色发展,增强大湾区建设动力,实现珠江流域生态保护和大湾区建设的协同发展,本文提出以下行动计划和保障体系相关建议(图 1),以期为未来深入研究的开展与管理战略的制定奠定基础。

|

| 图 1 强化珠江流域生态保护与绿色发展助力粤港澳大湾区建设的行动计划与保障体系 Figure 1 Action plans and guarantee system for strengthening ecological protection and green development in Pearl River Basin to support the construction of Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area |

(1)建立珠江流域自然资源大数据平台和空天地一体监测系统。开展对全流域水、土地、矿产、森林及其他动植物资源状况进行调查和评估,建立珠江流域自然资源监测网络和大数据平台,构建生态系统趋势性变化监测和风险预警体系,谋划珠江源国家公园建设。运用物联网、卫星遥感和人工智能等技术手段,强化对水文、气象、地灾、污染等状况的动态监测和科学分析,实现数据资源跨地区跨部门互通共享,建设“智慧珠江”。

(2)开展珠江流域国土空间与生态分区管控规划。以流域为单元,打破行政界限,组织编制珠江流域国土空间规划。按照“全流域、全要素”统筹思路整体谋划珠江流域国土空间开发保护格局。统筹珠江流域生态、农业、城镇等空间布局,分级分类划定生态管控单元,制定差异化管控政策和生态环境准入清单,推动上中下游协同划定生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界。

(3)构建流域水资源战略储备与调控方案。开展基于山水林田湖草系统理念的水库生态系统修复,提升大湾区水库供水和其他生态系统功能。推动西江大湾水利枢纽建设和大湾引水工程论证,统筹“三江”(西江、北江、东江)水源联动互补,增强大湾区河网连通性。

(4)加强大湾区能源保障。切实推进稳定安全的西电东送绿色大电网建设,做大西电东送规模、提升清洁能源占比,加强珠江流域中上游地区的能源基础设施互联互通,围绕补短板、优布局,扩大油气供给保障能力,加快电网、油网、气网“三张网”建设,提升大湾区能源储备能力。

(5)完善流域生态补偿机制,统筹产业生态链布局。科学评估珠江流域生态产品价值,确定合理的生态补偿额度,构建多元化的流域生态补偿方式,开展珠江流域横向生态保护补偿机制试点。加强珠江流域上下游技术、人才、资本等市场要素的双向流动和互补互促,优化上下游基础产业生态链。

(6)加强传统生态文化遗产保护。重视本地社区、农户基塘种养知识和经验的保护与传承,推广融合现代技术的新型种养循环生产模式,将珠江上游梯田种植、下游珠江三角洲平原基塘生产与农业文化遗产保护、乡村旅游相结合,打造一二三产融合的基塘文化旅游品牌。重点保护山区连片梯田和城市群周边连片基塘,适当推进区域生态网络关键节点的基塘“退塘还湿”,形成城市群“冷岛”“海绵体”与生物多样性热点区,提升传统农耕系统的生产和生态功能。

3.2 保障体系(1)建设组织协调机构和战略合作平台。成立由中央领导的珠江流域生态保护和绿色发展领导小组,负责组织编制珠江流域国土空间规划及珠江流域生态保护和大湾区建设协同发展规划。以大湾区建设为牵引,推动珠江流域中上游地区与下游大湾区城市共建特色鲜明、双向联动的协同发展重大战略合作平台,打造一批“双向飞地”,统筹协调资源优化配置,审定重大基础设施建设计划以及生态补偿政策等。

(2)构建绿色财税和绿色金融支撑体系。建立体现生态环境价值及资源稀缺性的税收制度,制定珠江流域中长期生态环境保护预算。加强对绿色产业的培植力度,组建流域尺度的绿色认证中心,研究制定珠江流域绿色金融标准,丰富绿色金融产品体系。

(3)规范流域市场管控与自然资源交易体系。建立规则统一的珠江流域大市场,破除妨碍生产要素市场化配置和商品服务流通的体制机制障碍。整合公共资源交易平台,规范建设用地、耕地、水电、碳排放、排污以及其他各类资源和权益交易,合理划分不同层级政府市场监管事权。

(4)出台珠江流域生态保护法。建议:确立珠江流域自然资源调查、生态保护和国土空间规划的法律地位。从法律层面规范珠江流域开发建设,依法实施国土空间规划和分区分类用途管制。

| [1] |

梁钊, 陈甲优. 珠江流域经济社会发展概论. 广州: 广东人民出版社, 1997. Liang Z, Chen J Y. An Introduction to the Economic and Social Development of the Pearl River Basin. Guangzhou: Guangdong People's Publishing House, 1997. (in Chinese) |

| [2] |

张旭, 李敏, 郑冬燕. 珠江流域水资源配置总体格局. 人民珠江, 2013, 34(S1): 34-37. Zhang X, Li M, Zheng D Y. Overall pattern of water resources allocation in Pearl River Basin. Pearl River, 2013, 34(S1): 34-37. (in Chinese) |

| [3] |

王宝恩. 加快构建抵御水旱灾害防线提升珠江流域水安全保障能力. 中国水利, 2022, (8): 15-17. Wang B E. Speeding up construction of a defense line for flood and drought disasters to increase the capability of water security guarantee in the Pearl River Basin. China Water Resources, 2022, (8): 15-17. (in Chinese) |

| [4] |

邹波, 曾云敏. 构建流域协同反贫困与生态文明建设机制——中国落实2030年可持续发展议程的战略思考. 中南林业科技大学学报(社会科学版), 2017, 11(6): 8-13. Zou B, Zeng Y M. The regional cooperative anti poverty and the construction of ecological civilization-Strategic thinking on China's implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Journal of Central South University of Forestry & Technology (Social Sciences), 2017, 11(6): 8-13. (in Chinese) |

| [5] |

刘毅, 杨宇, 康蕾, 等. 新时代粤港澳大湾区人地关系的全球模式与区域响应. 地理研究, 2020, 39(9): 1949-1957. Liu Y, Yang Y, Kang L, et al. Human-environment system in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area: Global model and local response. Geographical Research, 2020, 39(9): 1949-1957. (in Chinese) |

| [6] |

王军, 彭建, 傅伯杰. 关于粤港澳大湾区一体化生态保护修复的思考与建议. 中国科学院院刊, 2023, 38(2): 288-293. Wang J, Peng J, Fu B J. Integrated ecological protection and restoration in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area: Thoughts and suggestions. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2023, 38(2): 288-293. (in Chinese) |

| [7] |

陈春梅, 范公俊. 珠江流域生态补偿典型类型研究. 人民珠江, 2013, 34(5): 49-51. Chen C M, Fan G J. Typical types of ecological compensation in the Pearl River Basin. Pearl River, 2013, 34(5): 49-51. (in Chinese) |

| [8] |

袁瑞彩. 中国统一大市场建设与畅通"双循环"关系探讨. 技术经济与管理研究, 2023, (3): 84-89. Yuan R C. Discussion on the relationship between the construction of unified national market and smooth circulation of "Double Cycles". Journal of Technical Economics & Management, 2023, (3): 84-89. (in Chinese) |

| [9] |

安永景, 王爱花, 周泽奇. 产业集聚、空间关联与协同定位——以珠江-西江经济带为例. 现代城市研究, 2022, (3): 124-132. An Y J, Wang A H, Zhou Z Q. Industrial agglomeration, space correlation and co-location: A case study of Pearl River-Xijiang Economic Belt. Modern Urban Research, 2022, (3): 124-132. (in Chinese) |

| [10] |

刘晓丹, 张雪雁, 刘珩. 珠江流域近10 a水质状况评价及污染特征分析. 环境科学导刊, 2018, 37(1): 67-70. Liu X D, Zhang X Y, Liu H. Assessment of water quality and analysis on pollution characteristics in the Pearl River Basin in the past 10 years. Environmental Science Survey, 2018, 37(1): 67-70. (in Chinese) |

| [11] |

徐梦佳, 顾羊羊, 张琨, 等. 全面推进乡村振兴背景下西南喀斯特地区加强生态保护工作的对策建议. 环境保护, 2021, 49(22): 33-36. Xu M J, Gu Y Y, Zhang K, et al. Countermeasures and suggestions for enhancing ecological protection in Southwest Karst Region under the background of comprehensively promoting rural revitalization. Environment Protecting, 2021, 49(22): 33-36. (in Chinese) |

| [12] |

傅伯杰. 国土空间生态修复亟待把握的几个要点. 中国科学院院刊, 2021, 36(1): 64-69. Fu B J. Several key points in territorial ecological restoration. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2021, 36(1): 64-69. (in Chinese) |