全面建成美丽中国,实现人与自然和谐共生的现代化,是以习近平同志为核心的党中央立足人民福祉和民族未来确立的中国未来30年生态文明建设总目标[1]。2017年,中国共产党第十九次全国代表大会将美丽中国建设进程划分为2个阶段,并明确提出:到2035年,基本实现社会主义现代化,生态环境根本好转,美丽中国目标基本实现;到21世纪中叶,把我国建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国。

美丽中国“35目标”和“50愿景”切合广大人民群众的愿望,顺应经济社会发展规律,具备如期实现的基本条件。①小康社会建成后,人民群众对优美生态环境的需求持续上升,成为推动美丽中国建设的强大动力;②中国经济社会发展已进入工业化后期,解决生态环境问题的物质基础和投入能力显著增强;③国民经济已由高速发展阶段转向高质量发展阶段,经济发展对资源环境的依赖逐步减弱;④党的十八大以来,国家生态文明建设的体制机制已经建立,生态文明建设从理论到实践呈现全局性、历史性、转折性变化。

实现美丽中国“35目标”和“50愿景”,意味着未来30年中华大地上的自然景观、生活环境和人地关系将发生历史性变化[2],展现出一幅新的自然人文景象。科学描绘目标愿景实现时的美丽中国景象,既可深刻理解即将发生的变化、激发和凝聚全社会参与美丽中国建设的意愿,也可动态识别现状和目标愿景之间的差距、确立各地区美丽中国建设的重点方向、推进美丽中国建设的历史进程。

1 美丽中国目标愿景的理解2020年,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》将“美丽”与“富强”“民主”“文明”“和谐”并列,提出到21世纪中叶将中国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

“美丽中国”不同于“富强中国”,“富强”指向国家经济和军事实力;“美丽中国”也不同于“民主中国”,“民主”指向国家政治制度;“美丽中国”更不同于“文明中国”和“和谐中国”,“文明”反映一国的文化发展状态,“和谐”描绘的是社会发展状态,人地关系和谐只是社会关系和谐的泛化和延伸;“美丽中国”有其自身独有的内涵,指向国家赖以生存和发展的生态环境状况,而生态环境是由多种要素构成的复杂综合体,有其独特的结构、过程和功能。优美的生态环境必然要在要素、结构、过程和功能各个层面均体现出“美丽”的特质。从要素、结构、过程和功能4个层面理解“美丽中国”,美丽中国目标愿景应包含以下4层涵义。

(1)要素层面:还生态环境天蓝地绿鲜明本色。生态环境要素有其自身演化过程[3],也被自然赋予了不同的优美色彩。美丽中国目标愿景的第1层涵义是要还自然环境以清新靓丽的底色,恢复生态环境要素鲜明的自然本色,彰显其要素本色之美。生态环境要素包括水、土、气、生,天蓝、地绿、水清、土净、生物繁茂是其自然本色,还其自然本色的要义在于从根本上减少大气、水体、土壤的人为污染,恢复林草植被绿地面积,改善生态环境质量[4, 5],而不是要全面回归生态环境的自然历史形态。新时代的人地关系与历史时期相比,已因人口增长、科学技术进步和气候变化发生了巨大变化[6, 7],全面回归自然历史形态既不可能,也背离了以人为本、满足人民对优美生态环境的需求这些美丽中国建设的初衷。

(2)结构层面:使山水林田湖成为和谐生命共同体。生态环境是一个由山水林田湖草沙等景观实体构成的生命共同体,在自然演化过程中形成了特定的数量结构和空间结构。美丽中国目标愿景的第2层涵义是重塑地域自然系统的结构,彰显其结构和谐之美。中国国土空间幅员960万平方千米,“胡焕庸线”东南43%的国土以平原、水网、低山丘陵为主,承载着中国94% 的人口、95% 以上的经济总量,人地矛盾突出,生态环境压力巨大;该线西北方57%的国土以草原、沙漠戈壁、绿洲和雪域高原为主,生态系统脆弱,供养着中国6% 的人口,经济总量不到全国总量的5%[8-10]。在这样一个空间差异显著的国土空间上建设美丽中国,必须深刻认识自然环境的地域分异规律,精准布局生产、生活、生态空间[11, 12],让山水林田湖草及沙漠、冰川、近岸海域的空间结构更符合自然分布规律、各得其所。

(3)过程层面:让自然生态美景永驻中华大地。美丽中国建设关系中华民族的永续发展,它的要素本色之美和结构和谐之美绝不是昙花一现,必然也必须是一种永续的美,一种永驻人间的持久之美。未来美丽中国建设和自然生态美景保护都将是一个长期过程,永无止境。美丽中国目标愿景的第3层涵义是最大限度地限制人类对自然环境的不当干预,最高程度地保护自然生态,让自然生态美景永驻中华大地[11]。其要义在于坚持绿色发展、走绿色发展之路[8],把经济活动、人的行为永远限制在自然资源和生态环境能够承受的限度,从而给自然生态留下休养生息的时间和空间。

(4)功能层面:保障人民健康与全面发展。保障人民健康和全面发展既是美丽中国建设的初衷,也是美丽中国建设的最终归属。美丽中国目标愿景的第4层涵义是充分发挥自然生态美景的生态功能、经济功能、社会功能。自然生态系统包含粮食生产功能、水源涵养功能、防沙固沙功能、碳汇功能、大气净化功能、支撑旅游产业等产业发展功能、提升全体人民整体审美水平的文化功能等。其中,最根本的功能是保障粮食安全、保障全体人民的健康,使人民健康免受大气污染、水体污染、土壤污染及自然灾害的伤害。创造美丽中国的鲜明美、和谐美、永续美和健康美又是一项人民共同参与、共同建设、共同享有的事业,只有把建设美丽中国转化为全民自觉行动,增强全民节约意识、环保意识、生态意识,培育生态道德和行为准则,开展全民绿色行动,才能最终建成美丽中国[13]。

生态系统的整体性决定美丽中国建设过程是一个要素、结构、过程、功能4个层面不可分离、协同推进的过程,但不同阶段的奋斗目标侧重点不同。①第1阶段:2035年前。建设目标侧重于要素层面和结构层面,通过打赢污染防治攻坚战、推进国土空间治理,解决长期积累的突出环境问题和生态退化问题,实现生态环境根本好转[14-16]。②第2阶段:2035—2050年。建设目标则侧重于过程层面和功能层面,通过全面塑造绿色发展和绿色生活方式,彻底破解美丽中国建设中内在根源性问题,实现生态环境从根本好转上升到人民期望的优美水平。

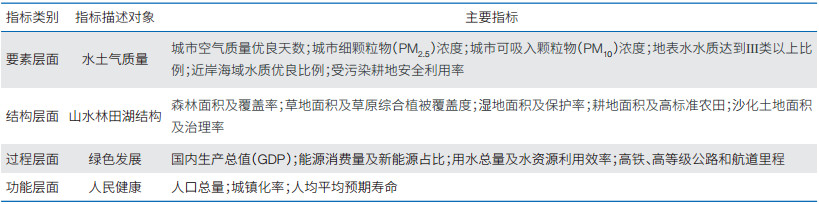

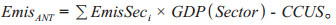

2 “35目标”和“50愿景”情景模拟(1)指标体系。根据对美丽中国目标愿景的理解,综合考虑美丽中国要素、结构、过程、功能4层涵义包含的内容,借鉴2020年国家发展和改革委员会发布的《美丽中国建设评估指标体系及实施方案》(含22个指标)、参考联合国《2030年可持续发展议程》中设定的可持续发展目标(SDGs)指标体系(含17项目标、169个具体目标和247个具体指标),构建美丽中国目标指标体系(表 1)。这一指标体系是一个开放性体系,可根据需要补充城市和农村人居环境指标、水土气环境质量指标和生物多样性保护等指标,但指标越多,刻画的内容越详尽,往往越会失去重点,也越难进行定量[16-21]。

|

(2)情景设置。情景设置是情景模拟的逻辑起点。本研究中情景模拟围绕以下情景展开:①气候变化情景。运用联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第六次评估报告(AR6)的全球气候系统模式,获取2035年和2050年中国年均温度、年降水量、海平面高度、气候带经纬度位置、春季物候期共5个指标数值、空间分布及变化,以此反映未来30年美丽中国的气候变化背景。②人口情景。从现有人口预测模型中筛选出应用型较强、预测精度相对较高的模型,利用这些模型预测2035年和2050年全国人口总量,以此作为未来人口情景。③经济总量情景。按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出的经济发展目标和中等发达国家、发达国家的人均国内生产总值(GDP)确定2035年和2050年全国的经济总量,以此作为未来经济发展水平情景。

(3)情景模拟算法。以前述2035年和2050年的气候状况、人口状况、经济状况为前提假设,利用国内外经验数据,采用多要素神经网络模型和机器学习算法,构建后工业化时代和未来气候变化背景下人口变化、经济发展与产品需求、能源需求、用地需求的定量关系,模拟预估气候变化和经济社会发展共同驱动下2035年和2050年中国森林、草地等主要生态系统的变化,预估出森林覆盖率、草原综合植被覆盖度、湿地保护率、沙化土地治理率等美丽中国特征指标。与此同时,构建工农业产品生产过程中能源消耗、原材料消耗、化肥农药消耗与大气污染物、土壤污染物、地表水污染物、近海海域污染物之间的计量模型,定量预估未来15年和30年人口总量、经济发展水平下各类污染物排放量,预估空气质量、土壤污染、地表水质、近海水质等环境指标的“35目标”和“50愿景”(方法见附录)。运用机器学习算法预估“35目标”和“50愿景”过程,国家相关部门的规划目标也被作为学习内容纳入到具体算法中①。因此,最终模拟预估得到的结果既可能与规划目标不一致,也可能与规划目标一致,原则上要求不低于规划目标。

① 纳入机器学习算法中的规划主要包括《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《国家人口发展规划(2016—2030年)》《“健康中国2030”规划纲要》《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《环境空气质量标准(GB3095—2012)》《地表水环境质量标准(GB3838—2002)》《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB15618—2018)》《全国高标准农田建设规划(2021—2030年)》《国家综合立体交通网规划纲要》《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035年)》《生态保护和修复支撑体系重大工程建设规划(2021—2035年)》《青藏高原生态屏障区生态保护和修复重大工程建设规划(2021—2035年)》《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》《关于进一步加强生物多样性保护的意见》等。

(4)模型模拟的信度检验。为确保模型模拟结果的有效性,以2010年为基础年,以2020年为目标年,对气候变化模式、人口模型、多要素神经网络模型等主要模型的模拟结果进行了检验。检验结果显示,温度模拟结果与实测结果时间序列上相关性极高,判定系数达0.98,空间相关系数达0.952,全国各地两者的相关系数均在0.8以上,其中华北、东北、西北大部分地区两者的相关系数在0.9以上;人口总量误差和空间误差分别为–4.04%—5.67%和–8.74%—9.42%;经济总量平均误差约10%;城市化率和能源消费模拟结果与国家统计局发布的结果相比较,两者绝对偏差在5%之内;森林分布结果可信度为0.893;草地分布结果可信度为0.941;耕地分布结果可信度为0.96;建设用地分布结果可信度为0.93。

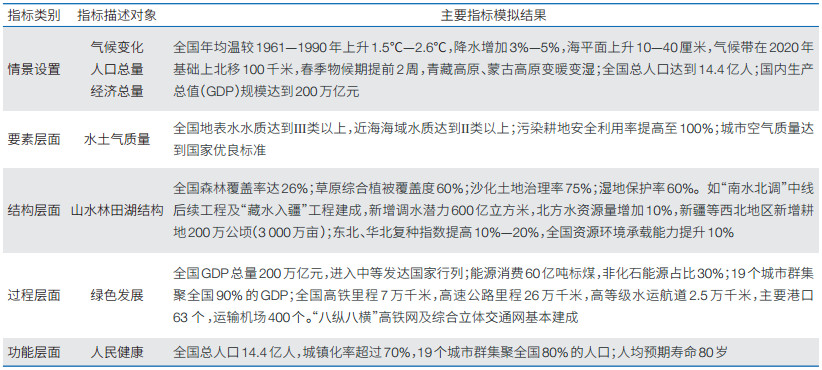

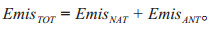

(5)“35目标”情景模拟。模拟结果显示(表 2),2035年全国年均温较1961—1990年上升1.5℃ — 2.6℃,降水增加3%—5%,海平面上升10—40厘米。气候带在2020年基础上北移100千米,春季物候期提前2周,青藏高原、蒙古高原变暖变湿。黄土高原及太行山等地新增森林3 000万公顷(4.5亿亩),全国森林覆盖率达26%;草原综合植被覆盖度上升至60%;沙漠化被有效抑制;湿地保护率增至60%。至2035年,全国总人口14.4亿人,GDP为200万亿元,进入中等发达国家行列。能源消费60亿吨标煤,非化石能源占比30%。城镇化率超过70%,19个城市群集聚全国80%的人口、90%的GDP。全国高铁7万千米,高速26万千米,高等级水运航道2.5万千米,主要港口63个,运输机场400个,“八纵八横”高铁网及综合立体交通网基本建成。2035年,“南水北调”中线后续工程及“藏水入疆”工程建成,新增调水潜力600亿立方米,北方水资源量增加10%。新疆等西北地区新增耕地200万公顷(3 000万亩),东北、华北复种指数提高10%—20%,全国资源环境承载能力提升10%,北粮南运长期化。全国地表水水质达到Ⅲ类以上,近海海域水质达到Ⅱ类以上;污染耕地安全利用率提高至100%;城市空气质量达到国家优良标准。

|

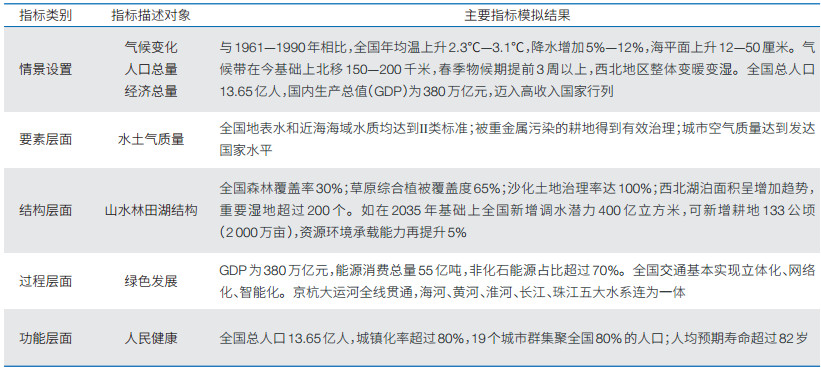

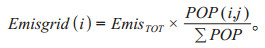

(6)“50愿景”情景模拟。模拟结果显示(表 3),2050年,全国年均温上升2.3℃—3.1℃,降水增加5%—12%,海平面上升12—50厘米。气候带在2020年基础上北移150—200千米,春季物候期提前3周以上,西北地区整体变暖变湿。西北和东部地区新增森林3 000万公顷(4.5亿亩),全国森林覆盖率30%;草原综合植被覆盖度65%;沙化土地被有效治理;西北湖泊面积呈增加趋势,重要湿地超过200个。2050年,全国总人口13.65亿人,GDP为380万亿元,迈入高收入国家行列。能源消费总量55亿吨,非化石能源占比超过70%。全国城镇化率80%。全国交通基本实现立体化、网络化、智能化,黄河下游河道实现重构、京杭大运河全线贯通,海河、黄河、淮河、长江、珠江五大水系连为一体。如全国新增调水潜力400亿立方米,耕地可再增加133公顷(2 000万亩),资源环境承载能力再提升5%。地表水和近海海域水质均达到Ⅱ类标准;被重金属污染的耕地得到有效治理;城市空气质量达到发达国家水平。

|

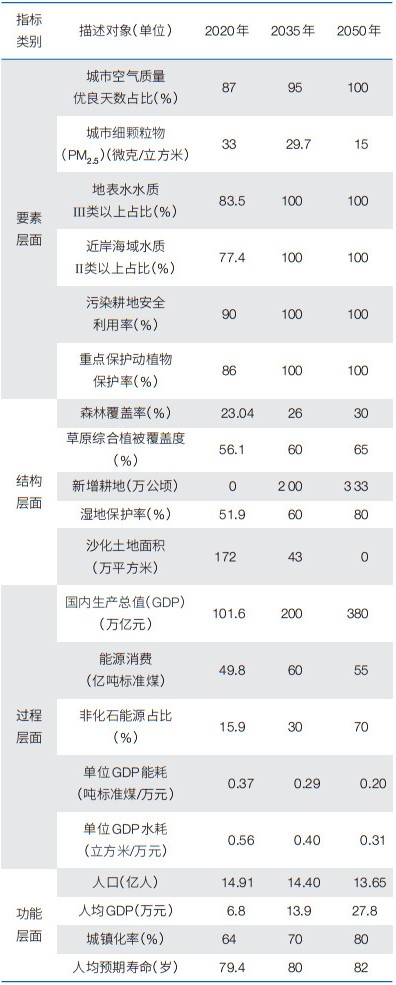

目前,美丽中国建设现实与目标愿景之间尚存在明显差距,正处于努力推进过程中。对比2020年主要指标与“2035目标”和“2050愿景”之间的差距,结果显示(表 4),2020年,全国城市空气质量优良天数占比只有87%,距离2035年达到95%、2050年达到100%,相差8个百分点以上,PM2.5仍高达33微克/立方米,尚未达到国家优良标准;地表水水质Ⅲ类以上占比为83.5%,近岸海域水质Ⅱ类以上占比77.4%,仍有16.5% 地表水体、22.6% 近岸海域水体需要进行污染治理;10%的受污染耕地尚未得到安全利用;重点保护动植物的保护率仍需提高;森林覆盖率与目标愿景相差3个百分点和7个百分点;草原综合覆盖度较目标愿景低4个百分点和9个百分点;耕地保护仍面临建设占用、生态退耕的压力;湿地保护率刚达到51.9%,与目标愿景相比存在8个百分点和28个百分点的差距;沙化土地仍有172万平方千米,未来要达到全面治理的要求,任务十分艰巨;能源消耗仍处于上升期,非化石能源占比仅15.9%,单位GDP能耗和单位GDP水耗分别为0.37吨标准煤/万元和0.56立方米/万元,能源资源利用效率有待大幅提升;经济发展水平和人民生活水平,仍处于中等偏上水平,常驻人口城镇化率仅64%,人均预期寿命上升至79.4岁,与目标愿景及发达国家水平仍有较大差距。现实与目标愿景之间的差距正是未来美丽中国建设中需要逐步解决的问题,只有解决这些问题,目标愿景才能真正走进现实。为缩小上述现实状况与目标愿景之间的差距,如期实现美丽中国“35目标”和“50愿景”,需协同推进如下5项工作。

|

(1)减污。还生态环境天蓝地绿鲜明本色,要求从根本上减少大气、水体、土壤的人为污染,我国大气污染物主要包括PM2.5、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳等,水体污染指标主要包括化学需氧量、总磷、高锰酸盐、硫酸盐、氨氮等,近海海域污染物主要是无机氮、磷酸盐,土壤污染物主要是镉等重金属,这些污染物主要来源于人类工农业生产和日常生活,减少生产生活中的污染物排放是还美丽中国要素之美的根本途径。依据美丽中国“35目标”和“50愿景”情景模拟结果,需大幅减少污染物排放,如PM2.5从2020年的33微克/立方米减少到2035年的29.7微克/立方米和2050年的15微克/立方米,才能全面改善水土气质量,实现天蓝、地绿、水清、土净的美丽中国建设目标。

(2)降碳。力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策。碳排放与污染物排放高度相关,二氧化碳的形成和排放一般会带动一氧化碳等空气污染物排放。因此,降碳将是未来美丽中国建设的重要内容。做好降碳工作,关键在于改变我国的能源消费结构,提高非化石能源在能源消费中占比。伴随经济社会发展,中国GDP总量将由2020年的101.6万亿元上升到2035年的200万亿元、2050年的380万亿元,能源消耗预期将从2020年的49.8亿吨标准煤上升到2035年的60亿吨标准煤,并在2035—2050年间开始下降,提高非化石能源在一次能源消耗中的占比、降低单位GDP的能耗,将是降碳的主要途径。依据美丽中国“35目标”和“50愿景”情景模拟结果,需将非化石能源占比从2020年的15.9% 提高到2035年的30% 和2050年的70%。

(3)扩绿。使山水林田湖成为和谐生命共同体,需重塑地域自然系统的结构,彰显生态环境的结构之美。重塑生态系统结构,增强生态系统功能,关键在于增加恢复林草覆被、保护湿地生态系统、加大土地沙化等土地退化治理力度。依据美丽中国“35目标”和“50愿景”情景模拟结果,为实现美丽中国目标,全国森林覆盖率需在2020年23.04% 的基础上提高到2035年的26%和2050年的30%,全国草原综合植被覆盖度需从当前的56.1%提高到2035年的60%和2050年的65%,湿地保护率需从当前的51.9%提高到2035年的60%和2050年的80%,沙化土地从2020年的172万平方千米,减少到43万平方千米以下,并逐步得到彻底遏制。

(4)增粮。建设美丽中国的核心是提升生态系统功能,保障人民健康与全面发展。粮食安全是保障人民健康与全面发展的基础,扩绿的同时需统筹考虑国家粮食安全。因此,必须切实加强耕地保护,全力提升耕地质量,充分挖掘盐碱荒地等未利用地的综合利用潜力,稳步拓展农业生产空间,提高农业综合生产能力。依据美丽中国“35目标”和“50愿景”情景模拟结果,至2035年和2050年,如果北方地区新增调水600亿立方米和1 000亿立方米,可增加耕地面积200万公顷(3 000万亩)和333万公顷(5 000万亩)。

(5)发展。让自然生态美景永驻中华大地,必须坚持绿色发展、走绿色高质量发展之路。只有走绿色发展之路,才能有效控制污染物排放,还生态环境天蓝地绿鲜明本色;只有走绿色发展之路,才能提高能源资源的利用效率,实现碳达峰、碳中和目标;只有走绿色发展之路,才能把经济活动、人的行为永远限制在自然资源和生态环境能够承受的限度,从而给自然生态留下休养生息的时间和空间,才能改善生态系统结构、增强生态系统功能,保障人民健康与全面发展。依据美丽中国“35目标”和“50愿景”情景模拟结果,2035年和2050年我国经济总量将达到200万亿元和380万亿元,人均GDP分别达到13.9万元和27.8万元,城镇化率分布达到70%和80%,如果不坚持绿色发展,资源环境将根本无法承载。

回顾历史,1987年,党中央提出经济建设“三步走”的总体战略:第1步,到1990年实现国民生产总值比1980年翻一番,解决全国人民的温饱问题;第2步,到20世纪末实现国民生产总值比1980年翻两番;第3步,到21世纪中叶基本实现现代化,人均国民生产总值达到中等发达国家水平。在战略目标引领下,20世纪80年代末我国实现了GDP总量翻一番,1995年提前实现了GDP总量翻两番,目前正迈向第3步目标。2015年,中央提出到2020年全国现行标准下农村贫困人口全部脱贫的目标;到2020年,提出的目标如期实现,现行标准下9 899万农村贫困人口如期全部脱贫,小康社会全面建成。上述事实告诉我们,凭借中国政府和中国人民的雄心和伟力,美丽中国目标一定也能如期实现。

附录 多要素神经网络模拟为美丽中国情景模拟特别设计的多要素神经网络包括气候模块、人口模块、经济模块、能源模块、生态环境模块五大模块,用以模拟美丽中国特征指标的“35目标”和“50愿景”。

1 气候模块选用国际上最具影响且应用广泛的地球系统模式CNRM-CM6与FGOALS-g来模拟2035年和2050年中国气候变化情景。其中,CNRM-CM6用来模拟未来气温和降水变化;FGOALS-g用来模拟气候变化对生态环境的影响。

气候模式以网格化的温室气体排放为输入,模拟计算各气候要素的分布,温室气体的排放分为自然与人为2部分。

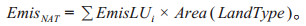

其中,自然排放主要受土地利用的影响,按下式计算:

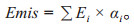

式中:EmisLU为对应土地利用类型的单位面积排放(可以为负值),Area为对应土地利用类型的面积。

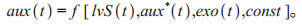

人为部分排放主要来自能源消耗、化工生产等,按行业分类加总得到总的排放,行业分类方式与PRIMAP-hist数据集相同②,包括能源(燃料燃烧、石油与天然气、其他能源生产产生的排放)、工业(矿产、化工、金属、电子行业)、农业(畜牧、除畜牧业外的农业)和其他。减去碳捕获、利用与封存技术(CCUS)的人为固碳值,则总的国家人为排放值按下式计算:

② Gütschow J, Jeffery M L, Gieseke R, et al. The PRIMAP-hist national historical emissions time series. Earth System Science Data, 2016, (8): 571-603.

总的排放为人为与自然排放之和:

网格化方法为将国家的总排放按人口网格分配到全国③,分配方法:

③ Zhang X Z, Li X X, Chen D L, et al. Overestimated climate warming and climate variability due to spatially homogeneous CO2 in climate modeling over the Northern Hemisphere since the mid-19th century. Scientific Reports, 2019, 9: 17426.

政策参数化是地球系统模式运行的重要方面。政策执行能力的参数化中,主要采用e指数形式,如设定森林覆盖率目标后,覆盖率变化a(t) = a0*e–μt中μ就代表政策执行力度,μ越大,覆盖率越早达到政策制定目标。约束条件是政策制定时的限制条件,分为刚性限制与软性限制。刚性限制为不能突破的物理极限,如总的国土面积占比固定为100%,规划的土地利用面积占比不能超过该值,实际上由于适宜性等问题(如适宜森林的土地也是适合耕作的土地),总的规划面积占比会更小,以Areamax表示,所有规划土地总和小于上限∑Area ≤ Areamax。软性限制指由于技术等条件限制而能够达到的极限,当发生技术跃变时限制将会消除,如油气产生的排放由于技术进步将会逐渐减少,EmisSecoil = A*e–at,其中a表示技术导致的减排率,存在上限amax,但在技术跃变出现时,amax本身可能增大。

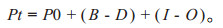

2 人口模块人口的变化采用队列要素法对其进行预估,其基本方程如下

式中,Pt代表某队列末期t的常住人口,P0代表某队列初期t的常住人口,B和D代表从初期0到末期t之间该队列的出生常住人口和死亡常住人口,I和O代表从初期0到末期t之间该队列的出生迁入人口和死亡迁出人口。通过场景设计,根据不同生育、死亡及迁移情景下设置对应参数,实现所有队列的人口预测,从而实现规划期的总人口及未来人口“年龄—性别”金字塔结构预测。

人口预测所使用的参数中,生育率、死亡率和迁移参数都主要受到经济要素的影响,如生育率与死亡率都受到城镇化率的影响、迁移率则受到两地之间的经济差距的影响;另一方面,自然气候条件也会对生育率、死亡率、迁移参数产生影响,间接改变人口变化趋势,基于以上的推演逻辑,使用人均国内生产总值(GDP)衡量经济要素的影响,将人口相关的参数列为如下方程:

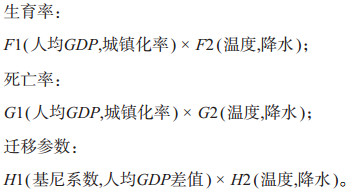

采用联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)推出的5个共享社会经济路径(SSPs)下的中国GDP增长率模拟预测数据,计算未来中国GDP总量,并选择一种“基于夜间灯光影像(NTL)—人口的空间分解方法”进行精度更高的GDP格网化,模拟预测中国及各省区GDP。

式中,LitPop表示LitPop图像中每个像素的值,LitPop图像是通过将NTL影像的数据与Landscan人口数据集的数据相乘而产生,SLPi是第i个行政单元LitPop数据之和。

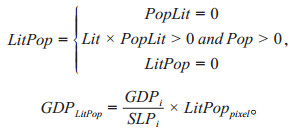

4 能源模块能源受到气候条件的影响,在能源需求方面,温室气体排放导致的全球温室效应会导致对空调制冷相关能源需求增加,对取暖相关能源需求降低等;在能源供应侧,温室效应会对火电厂发电效率及水电、风电、光电等能源供应环节产生影响,可通过调整能源需求函数的转移系数等方法模拟气候变化的影响:

不同能源类型i的消费变化受到不同季节s温度变化的影响,同时能源消费也会影响温室气体的排放:

不同能源类型的排放强度不同,能源消费通过对排放的影响对气候变化形成反馈。

在能源供应方面,不同能源类型的效率受到自然要素如温度、降水、风速等的影响,目前这些影响需要更深入的研究,因此本模型使用自适应算法确定关联要素,并通过神经网络获取要素间的计量关系,用于未来情景预测。

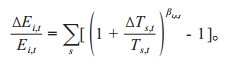

5 生态环境模块生态环境要素的模拟采用生态环境系统动力学模型,模型建立是一个反复的过程,需要不断形成假设、反复测试、根据测试结果修正和优化模型,其关键为一阶微分方程。该模型设计的方程具体如下。

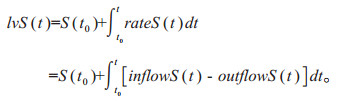

状态变量方程(L):

式中:lvS (t)——t时刻状态变量值;rateS (t)——该状态变量的变化速率。

速率方程(R):

式中:rateS(t)——状态变量变化速率;lvS(t)——t时刻状态变量值;aus(t)——t时刻辅助变量值;exo(t)——t时刻外生变量值;const——常数。

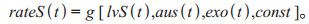

辅助方程(A):

式中:aux*(t)——除待求解的辅助变量之外的其他辅助变量。

常量(C):需要为其赋予一个固定的数值。

表函数(T):系统中某些变量的关系可能是非线性的,往往较难用数学方程式来表达其关系,可采用表函数、通过图形的模式来表现这种非线性的关系。

在此基础上,通过调整决策变量,设定不同发展策略,进行生态环境的定量化仿真。

| [1] |

习近平. 习近平关于社会主义生态文明建设论述摘编. 北京: 中央文献出版社, 2017: 1-15. Xi J P. Excerpts from Xi Jinping's Discussion on the Construction of Socialist Ecological Civilization. Beijing: Central Party Literature Press, 2017: 1-5. (in Chinese) |

| [2] |

方创琳, 王振波, 刘海猛. 美丽中国建设的理论基础与评估方案探索. 地理学报, 2019, 74(4): 619-632. Fang C L, Wang Z B, Liu H M. Exploration on the theoretical basis and evaluation plan of Beautiful China construction. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(4): 619-632. (in Chinese) |

| [3] |

邹逸麟. 我国环境变化的历史过程及其特点初探. 安徽师范大学学报, 2002, 30(3): 292-297. Zou Y L. A preliminary discussion on processes and features of environmental changes during historical period in China. Journal of Anhui Normal University, 2002, 30(3): 292-297. (in Chinese) |

| [4] |

凌大燮. 我国森林资源的变迁. 中国农史, 1983, (2): 26-36. Ling D X. The evolution of forest resources in China. Agricultural History of China, 1983, (2): 26-36. (in Chinese) |

| [5] |

何凡能, 葛全胜, 戴君虎, 等. 近300年来中国森林的变迁. 地理学报, 2007, 62(1): 30-40. He F N, Ge Q S, Dai J H, et al. Quantitative analysis on forest dynamics of China in recent 300 years. Acta Geographica Sinica, 2007, 62(1): 30-40. (in Chinese) |

| [6] |

李智佩, 岳乐平, 郭莉, 等. 全新世气候变化与中国北方沙漠化. 西北地质, 2007, 40(3): 1-29. Li Z P, Yue L P, Guo L, et al. Holocene climate change and desertification in northern China. Northwestern Geology, 2007, 40(3): 1-29. (in Chinese) |

| [7] |

花婷, 王训明, 次珍, 等. 中国干旱半干旱区近千年来沙漠化对气候变化的响应. 中国沙漠, 2012, 32(3): 618-624. Hua T, Wang X M, Ci Z, et al. Responses of desertification to climate change in arid and semiarid regions of China over the past millennium. Journal of Desert Research, 2012, 32(3): 618-624. (in Chinese) |

| [8] |

胡焕庸. 中国人口的分布、区划和展望. 地理学报, 1990, 45(2): 139-145. Hu H Y. The distribution, regionalization and prospect of China's population. Acta Geographica Sinica, 1990, 45(2): 139-145. (in Chinese) |

| [9] |

胡焕庸. 中国人口之分布: 附统计表与密度图. 地理学报, 1935, 2(2): 33-74. Hu H Y. Distribution of China's population: Accompanying charts and density map. Acta Geographica Sinica, 1935, 2(2): 33-74. (in Chinese) |

| [10] |

王铮, 夏海斌, 田园, 等. 胡焕庸线存在性的大数据分析——中国人口分布特征的生态学及新经济地理学认识. 生态学报, 2019, 39(14): 5166-5177. Wang Z, Xia H B, Tian Y, et al. A big-data analysis of HU line existence in the ecology view and new economic geographical understanding based on population distribution. Acta Ecologica Sinica, 2019, 39(14): 5166-5177. (in Chinese) |

| [11] |

万俊人, 潘家华, 吕忠梅, 等. 生态文明与"美丽中国" 笔谈. 中国社会科学, 2013, (5): 4, 204-205. Wan J R, Pan J H, Lv Z M, et al. Commentaries: Ecological civilization and "Beautiful China". Social Sciences in China, 2013, (5): 4. (in Chinese) |

| [12] |

黄贤金. 美丽中国与国土空间用途管制. 中国地质大学学报(社会科学版), 2018, 18(6): 1-7. Huang X J. Beautiful China and the land space use control. Journal of China University of Geosciences (Social Sciences Edition), 2018, 18(6): 1-7. (in Chinese) |

| [13] |

万俊人. 美丽中国的哲学智慧与行动意义. 中国社会科学, 2013, (5): 5-11. Wan J R. The philosophical wisdom and action significance of Beautiful China. Social Sciences in China, 2013, (5): 5-11. (in Chinese) |

| [14] |

李周. 建设美丽中国实现永续发展. 经济研究, 2013, 48(2): 17-19. Li Z. Building a Beautiful China to achieve sustainable development. Economic Research Journal, 2013, 48(2): 17-19. (in Chinese) |

| [15] |

李建华, 蔡尚伟. "美丽中国" 的科学内涵及其战略意义. 四川大学学报(哲学社会科学版), 2013, (5): 135-140. Li J H, Cai S W. The scientific connotation and strategic significance of "Beautiful China" concept. Journal of Sichuan University (Philosophy and Social Science Edition), 2013, (5): 135-140. (in Chinese) |

| [16] |

张伟, 李虎林. 建设"美丽中国" 面临的环境难题与绿色技术创新战略. 理论学刊, 2013, (1): 64-68. Zhang W, Li H L. Environmental challenges and green technology innovation strategy for building "Beautiful China". Theory Journal, 2013, (1): 64-68. (in Chinese) |

| [17] |

谢炳庚, 陈永林, 李晓青. 基于生态位理论的"美丽中国" 评价体系. 经济地理, 2015, 35(12): 36-42. Xie B G, Chen Y L, Li X Q. The "Beautiful China" evaluation system based on niche theory. Economic Geography, 2015, 35(12): 36-42. (in Chinese) |

| [18] |

向云波, 谢炳庚. "美丽中国" 区域建设评价指标体系设计. 统计与决策, 2015, (5): 51-55. Xiang Y B, Xie B G. Design of evaluation index system for regional construction of "Beautiful China". Statistics & Decision, 2015, (5): 51-55. (in Chinese) |

| [19] |

胡宗义, 赵丽可, 刘亦文. "美丽中国" 评价指标体系的构建与实证. 统计与决策, 2014, (9): 4-7. Hu Z Y, Zhao L K, Liu Y W. The construction and evidence of the evaluation index system of "Beautiful China". Statistics & Decision, 2014, (9): 4-7. (in Chinese) |

| [20] |

邓伟, 宋雪茜. 关于美丽中国体系建构的思考. 自然杂志, 2018, 40(6): 445-450. Deng W, Song X X. Reflections on the construction of the system of the Beautiful China. Chinese Journal of Nature, 2018, 40(6): 445-450. (in Chinese) |

| [21] |

黄磊, 邵超峰, 孙宗晟, 等. "美丽乡村" 评价指标体系研究. 生态经济(学术版), 2014, 30(1): 392-394. Huang L, Shao C F, Sun Z S, et al. Research on the evaluation index system of "Beautiful Village". Ecological Economy, 2014, 30(1): 392-394. (in Chinese) |