湿地是全球三大生态系统之一,具有保水、净水、蓄洪防旱、调节气候和维持生物多样性等生态功能,起着维护自然生态系统平衡的作用[1],是“绿水青山就是金山银山”和“山水林田湖草”生命共同体协调发展理念的重要组成部分[2]。根据第二次全国湿地资源调查,我国自然湿地占湿地总面积的87.37%;湖泊湿地占自然湿地总面积的18.41%,占湿地总面积的16.03%。

中国西南山地作为全球生物多样性热点地区之一,其区内湖泊湿地基本是上新世以来随着青藏高原强烈隆起运动而形成的。湖泊湿地生物多样性不仅丰富而且十分独特,被视为具有全球环境价值,若干湖泊湿地已被列为国际重要保护湿地。

云南高原湖泊流域历来也是人口密度较大、经济较发达的富庶区。在人类活动和气候变化的叠加作用下,云南高原湖泊湿地呈现不同程度的影响,大体可以分为2类:①水质保持比较好,但土著鱼类物种数量和种群都显著下降,如泸沽湖和抚仙湖;②水质不同程度恶化,甚至达劣Ⅴ类,许多土著鱼类物种濒危甚至完全从湖体消失,如滇池、星云湖、杞麓湖等。鉴于高原湖泊湿地的全球环境价值及其在美丽中国生态文明建设中的重要地位和意义,滇池和洱海等高原湖泊湿地的生态修复尤其受到国家有关部门的重视,也得到了国家自然科学基金、全球环境基金(GEF)等的资助。本文基于长期监测数据,分析了云南高原湖泊湿地生态系统面临的主要问题,评价了近20年来高原湖泊湿地生态修复成效及存在的问题,提出了基于高原湖泊湿地土著物种多样性特点的生态修复新路径。

1 云南高原湖泊湿地生态系统面临的主要问题云南地处印度次大陆与亚欧大陆板块碰撞交汇区域的东翼,复杂多样的自然环境孕育了丰富的生物多样性。云南的高等植物、脊椎动物种类分别占全国的46.8%、55.35%[3],素有“动植物王国”之称。云南湿地有4类14型,类型丰富,包括河流、湖泊、沼泽等湿地类型,面积5 636 km2,占全国湿地面积的1.05%,其中,湖泊湿地面积1 185 km2,占云南湿地面积21.03%[4, 5]。随着人类活动影响加剧和气候变化,云南高原湖泊湿地不同程度地面临水位降低、水面面积缩小和水质污染问题;土著水生生物多样性更呈现普遍显著下降,甚至许多特有物种处于濒危的严峻现实。

1.1 湖泊湿地环境和生物多样性下降趋势明显2002年云南首次湿地资源调查结果显示,有鸟类124种、鱼类432种、两栖类118种、爬行类236种[6]。2012年云南第二次湿地资源调查结果显示,有鸟类162种、鱼类587种、两栖类127种、爬行类94种、哺乳类36种。其中,云南特有种237种(鱼类207种)[7]。生物多样性上升主要是由于调查深度的增加及调查方式的完善,也很好地说明了云南高原湖泊湿地拥有丰富的生物多样性资源。

但对于某些具体的湖泊湿地,情况却不容乐观,因为随着经济社会发展,造成了一些湖泊湿地生物多样性锐减,滇池就是一个显著的案例。滇池是云贵高原最大的内陆湖泊,位于昆明市,属于典型城市湖泊湿地,受人为干扰强,生物多样性下降趋势明显。

鱼类。1957年以前,滇池鱼类23种,特有种12种[8];1958年起,引进鱼类36种,滇池鱼类区系发生巨大改变;20世纪60年代以后,土著鱼类由26种不断减少,目前仅有11种,仅存银白鱼、鲫鱼、泥鳅、黄鳝4种土著鱼类生活于滇池湖体[9]。显然,滇池的鱼类生物多样性下降明显。

浮游动物。1960年以前,滇池浮游动物以原生动物为主;1978年,滇池原生动物61种[10];1985年,浮游动物171种,其中原生动物种62种、轮虫52种、枝角类35种、桡足类22种,其他淡水线虫等微型小型动物6种[11]。但值得注意的是,尽管浮游动物多样性有所增加,但物种组成结构却发生了很大变化——优势种从清洁种向耐污种转变。

浮游植物。1960年以前,滇池记录浮游植物186种,以轮藻门等水质要求高的种类为优势种;1985年,浮游植物205个种及变种,以绿藻门为主,轮藻门植物消失[12];2019年,局部出现水质要求高的种类。显然,尽管同历史记录相比,浮游植物种群数量有所增高,但种类减少了,而且物种组成结构也发生了改变。

大型无脊椎动物。滇池记录大型无脊椎动物123种,20世纪50年代记录有腔肠动物、海绵动物、方格短沟蜷等;至20世纪70年代末,腔肠动物、海绵动物共6种,以及方格短沟蜷均已绝迹[1];20世纪80年代以后,大型无脊椎动物以摇蚊幼虫、寡毛类等耐污种为优势种;2020—2021年,大型无脊椎动物仍以摇蚊幼虫、寡毛类等耐污种为主,而原有的滇池螺蛳、背角无齿蚌等物种种群数量锐减,在滇池已属偶见种。

水生植物。滇池水生植物覆盖度从20世纪60年代的90%下降至20世纪80年代的12.6%;2000年以后仅1.4% 左右。相应地,20世纪50—90年代,滇池水生植物物种数量也呈直线下降趋势:1957年滇池水生植物44种,1977年下降至30种[13],1997年进一步减少至22种[1]。

水质。滇池水质从20世纪50年代Ⅰ类到20世纪70年代Ⅲ类或Ⅳ类,再到20世纪90年代的Ⅳ类向劣Ⅴ类恶化。经治理,2016年水质由劣Ⅴ类转为Ⅴ类,2019年至今一直维持在Ⅳ类。这也反映出滇池水生生物多样性变化趋势与水质状况变化趋势的一致性。

水域。宋末元初,滇池水面面积510 km2;到元朝末期,水面面积缩减至410 km2;1938—1978年,围垦滇池38.8 km2,相当于1938年正常水位湖面面积的12%[14];20世纪80年代后,水面进一步缩减,目前仅为309 km2。1988—2015年,滇池年平均水位为海拔1 886.94 m;20世纪80年代后,由于受昆明城区人口快速增长、用水量增加的影响,1989年水位降至海拔1 885.93 m;2010年后,滇池开展水治理工程后水位有所回升,2014年水位达到历年最高值,为海拔1 887.42 m[15]。

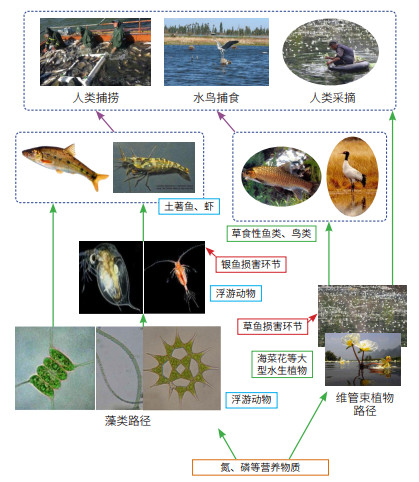

1.2 高原湖泊湿地的氮、磷等营养物质离水上岸路径被打破云南高原湖泊流域集水面积较小,水体自然置换周期长,自净能力较弱。在未受到严重干扰前,原生生物多样性构成了高原湖泊湿地生态系统的关键部分,使得经年积存在湖泊内的氮、磷等营养物质主要循着2条食物链转化路径离水上岸:① “藻—鱼—鸟(或人)”路径,氮、磷等营养物质沿着藻类、浮游动物、虾和鱼、水鸟捕食或人类捕捞的链条而离水上岸;② “花—鱼—鸟(或人)”路径,氮、磷等营养物质沿着海菜花等维管束植物、鱼、人类捕捞的链条而离水上岸。

受环境污染加剧、外来物种入侵、气候变化等因素影响,高原湖泊湿地生态系统退化严重,生物多样性下降明显。据多年调查数据显示:60%以上的高原湖泊原生物种处于濒危状态,食物链的关键环节被破坏,氮、磷等营养物质无法通过正常的营养转换路径离水上岸(图 1)。虽然高原湖泊湿地环湖截污工程等的实施,使面源污染逐步得到控制,但如何修复或重构高原湖泊生态食物链,以疏通氮、磷等营养物质离水上岸的路径,成为高原湖泊湿地生态修复的关键和面临的紧迫问题。

|

| 图 1 高原湖泊营养物质离水上岸路径 Figure 1 Eutrophicate elements Nitrogen and Phosphorus left the aesthetic plateau wetlands following the two routines of "algae–fishes–birds (or human)" and "macrophytes–fishes–birds (or human)" |

在云南高原湖泊湿地针对内源污染实施的生态修复措施,以往基本上采用引进外来物种为主,主要有3种模式:①鲢和鳙控藻模式,这种模式对劣Ⅴ类水的藻华爆发有比较好的控制效果;②芦苇、柳树等湖滨带修复模式,该模式对改善湖滨带景观有促进作用;③水葫芦模式,该模式对消减氮、磷有一定积极作用,但负面影响较大——被水葫芦覆盖的水域,水下形成无光照和厌氧环境,从而使得鱼、虾、贝和水草均无法生存而消失。这3种模式都是采用外来物种,不可避免地带来外来物种对土著物种及高原湖泊湿地生态系统的负面影响。针对上述生态修复模式存在的问题,笔者基于氮、磷2条离水上岸路径的原理,提出了基于土著物种“花—鱼—螺蚌—鸟”的立体生态修复新思路,并在滇池和洱海等高原湖泊湿地进行了成功试验和示范。

2.1 滇池“花—鱼—螺蚌—鸟”立体生态修复示范自2003年以来,随着人们对湖滨带生态功能认识的逐渐提高,滇池治理焦点也从湖体逐步转移到湖滨带,开始了大规模的生态湿地重建,以期恢复湖滨带生态系统功能和改善湖泊湿地生态环境[16]。

湖泊湿地生态修复的最终目的是恢复其生态系统功能和生态服务功能。鉴于高原湖泊环境和生物多样性十分独特,对于滇池前期生态修复曾经照搬我国东部湖泊治理的经验,如采用鲢和鳙控藻或者种植芦苇等外来物种的方式,虽然取得了一些效果,但难以避免外来物种对高原湖泊湿地独特生态系统和土著物种的影响;而曾经通过行政手段广泛采用的水葫芦治理方案,其负面生态作用更为严重。

针对以往生态修复方案的不足,笔者团队自2004年开始将重点放在发挥原生生物在湖泊湿地生态修复中的作用以实现生物自然修复路径方面,提出了“花—鱼—螺蚌—鸟”立体生态修复模式。该模式是使用滇池土著旗舰水生维管束植物(如海菜花等)、旗舰鱼类(如滇池金线鲃等)、底栖动物(如螺蛳、背角无齿蚌等)相结合,重构被打破的生态链环节,疏通氮、磷离水上岸路径。

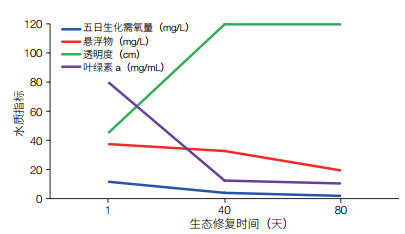

在滇池的应用试验结果表明:以海菜花为代表的土著水生植物和以背角无齿蚌为代表的滇池土著底栖动物对滇池水质具有一定的净化作用,且净化效果与物种密度相关(图 2);通过人工增殖放流滇池金线鲃等土著鱼类,使得已在滇池湖体消失的滇池金线鲃重现滇池,且形成稳定种群;通过水生植物、底栖动物、鱼类的修复,为湿地水鸟提供了食物和栖息地,鸟类多样性增加;在试验示范区收获的海菜花和金线鲃是当地传统名贵食材,其经济收益可在一定程度上弥补生态修复的投入;白瓣黄蕊的海菜花密集浮于水面,构成了只在云南高原湖泊湿地中出现的美好景观。

|

| 图 2 “花—鱼—螺蚌—鸟”立体生态修复模式对滇池水质净化作用 Figure 2 Effect of "macrophytes–fishes–benthons–birds" mode on water purification of Dianchi wetland |

国际学术期刊Science曾专门就这一立体生态修复模式进行了专题报道,认为该模式是修复中国西南高原湖泊湿地生态系统生境及拯救珍稀土著物种的重要途径[17]。

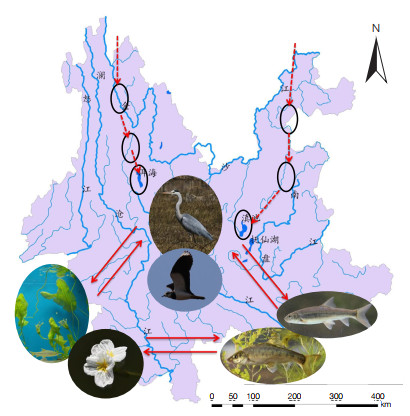

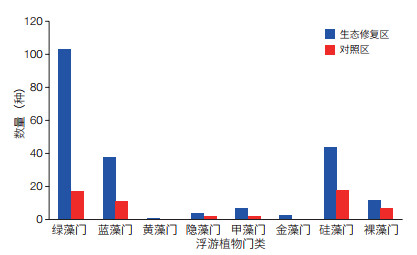

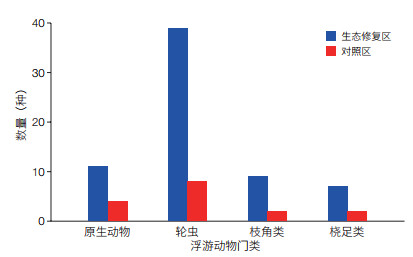

2.2 大理洱源东湖湿地“花—鱼—螺蚌—鸟”立体生态修复示范洱源位于洱海北部源头区域,也是鸟类迁徙路线的中途歇脚点,其生态系统健康对洱海生态系统平衡发展至关重要。笔者团队在洱源东湖湿地实施了“花—鱼—螺蚌—鸟”立体生态修复,其中的旗舰鱼类被置换为大理裂腹鱼,大型维管束植物和底栖贝类不变(图 3)。从2019—2023年实施了20 hm2试验示范地,通过回植海菜花等水生植物、增殖放流大理裂腹鱼等土著鱼类及底栖贝类(如背角无齿蚌和螺蛳)。结果表明:海菜花为代表的水生植物存活率达90% 以上,长势良好;大理裂腹鱼为代表的土著鱼类和底栖动物存活率达80%以上。与非试验示范区相比,试验示范区内浮游植物和浮游动物多样性均提高80%以上(图 4和5),湿地鸟类种群数量提升50%以上。显然,“花—鱼—螺蚌—鸟”立体生态修复模式可显著提升水生生物多样性和数量,并提升湿地生态系统的完整性和稳定性。

|

| 图 3 “花—鱼—螺蚌—鸟”立体生态修复模式 Figure 3 An innovative restoration mode "macrophytes–fishes –benthons–birds" |

|

| 图 4 “花—鱼—螺蚌—鸟”立体生态修复模式对洱源东湖湿地浮游植物生物多样性影响 Figure 4 Effect of "macrophytes–fishes–benthons–birds" mode on phytoplankton biodiversity of Donghu wetland in Eryuan county |

|

| 图 5 “花—鱼—螺蚌—鸟”立体生态修复模式对洱源东湖湿地浮游动物生物多样性影响 Figure 5 Effect of "macrophytes–fishes–benthons–birds" mode on zooplankton biodiversity of Donghu wetland in Eryuan county |

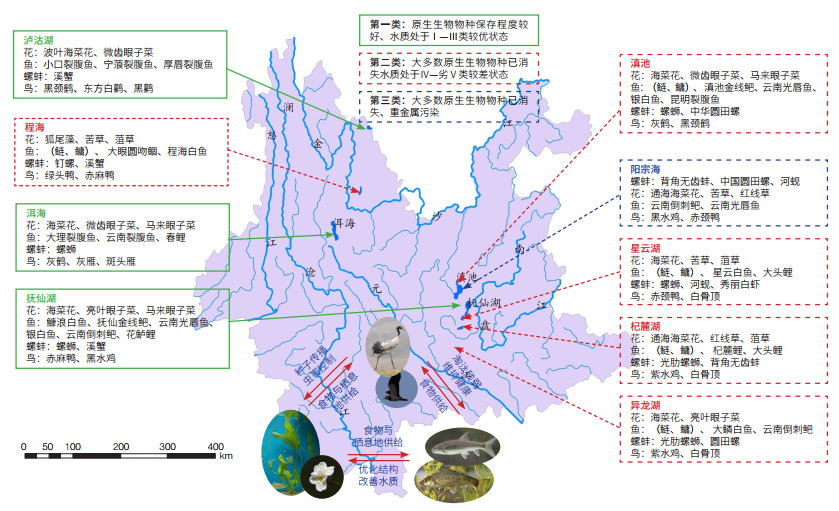

基于土著物种的生态修复新路径在滇池和洱海得到了成功的应用,结合云南高原各湖泊湿地生物多样性特点和现状,可以将高原湖泊湿地划分为3个类别并进行有针对性的生态修复和治理(图 6)。

|

| 图 6 云南高原湖泊湿地生态修复总体规划图 Figure 6 Ecological restoration plan of aesthetic plateau wetlands in Yunnan |

对于原生生物物种保存程度较好、水质处于Ⅰ—Ⅲ类较优状态的湖泊,如抚仙湖、洱海和泸沽湖,建议采用以“花—鱼—螺蚌—鸟”复育为主的治理方案,重点修复氮、磷沿生物转化链离水上岸的2条路径。

抚仙湖。鉴于抚仙湖是深水型湖泊,适宜水草生长的沿岸浅水区面积很小,氮、磷等营养物质基本依靠“藻类路径”离水上岸,生态修复主要路径是:规模放流鱇浪白鱼和抚仙金线鲃的同时,着力放流摄食丝状藻类的云南倒刺鲃、云南光唇鱼等原生特有鱼类,构建“藻—鱼”路径。

洱海。对于洱海这种原生植物状况良好的湖泊,要着力保护沿湖的水生植物群落,严禁投放草鱼等危害水草的鱼类,及时打捞采集衰败植株;退田退塘还湿地的区域宜大力种植海菜花,发挥其净化水质、美化景观、经济附加值高的潜力,加大该湖原生特有鱼类(如大理裂腹鱼和5种鲤属鱼类)的复育力度。

泸沽湖。泸沽湖原生动植物具有一定现存量,应严控外来鱼类的投放,致力于保护波叶海菜花等原生水生植物群落,加大3种原生裂腹鱼的复育力度。

通过有效保护和恢复湖泊特有物种,不仅有助于恢复湖泊湿地原生生境,还将重建高原湖泊传统特色渔业和传统生态文化(如抚仙湖的“车水捕鱼”)。

3.2 生态一般的湖泊湿地生态修复对于大多数原生生物物种已消失、水质处于Ⅳ—劣Ⅴ类较差状态的湖泊,如滇池、杞麓湖、星云湖、程海和异龙湖,这些湖泊宜以滤食藻类的鲢、鳙为主,辅助以“花—鱼—螺蚌—鸟”生态修复,主辅相承,有望使得氮、磷等营养物质沿2条路径顺利离水转移上岸。

滇池。除鲢、鳙外,辅以沿岸适宜区域大力种植海菜花、眼子菜等水生植物,增殖放流滇池金线鲃、云南光唇鱼、银白鱼等原生鱼类及螺蛳、背角无齿蚌等原生底栖动物。

杞麓湖。除鲢、鳙为主外,辅以沿岸适宜区域大力种植红线草、通海海菜花等水生植物,增殖放流杞麓鲤、大头鲤等原生特有鱼类及背角无齿蚌等原生底栖动物。

星云湖。以鲢、鳙为主,加大星云白鱼、大头鲤等原生鱼类及螺蛳、河蚬等原生底栖动物的复育力度。

3.3 生态退化的湖泊湿地生态恢复对于受重金属污染的阳宗海,着力清除重金属污染是首要任务。因此,首推以背角无齿蚌、中国圆田螺、河蚬等底栖贝类的增殖;贝壳在生长过程中能吸附重金属并沉积于贝壳达到固化的作用,能在一定程度上起到消减重金属元素的作用。辅助以湖周边湖滨带修复,适当投放云南倒刺鲃、云南光唇鱼等啃食丝状藻类的原生土著鱼类。

对于其他地区的湖泊湿地,可参照此“花—鱼—螺蚌—鸟”立体生态修复模式的设计原理,根据各湖泊湿地的水质状况、原生生物物种保存程度,以及原生物种人工复育力度,选择生态系统中关键物种,修复生态链缺失环节,疏通氮、磷等营养物质离水上岸路径,促使湿地生态系统良性发展。

| [1] |

杨岚, 李恒. 云南湿地. 北京: 中国林业出版社, 2010: 65-75. Yang L, Li H. Wetlands of Yunnan. Beijing: China Forestry Publishing House, 2010: 65-75. (in Chinese) |

| [2] |

张运林, 秦伯强, 朱广伟, 等. 论湖泊重要性及我国湖泊面临的主要生态环境问题. 科学通报, 2022, 67(30): 3503-3519. Zhang Y L, Qin B Q, Zhu G W, et al. Importance and main ecological and environmental problems of lakes in China. Chinese Science Bulletin, 2022, 67(30): 3503-3519. (in Chinese) |

| [3] |

杨宇明. 云南生物多样性特征及其保护研究. 北京: 清华大学, 2003. Yang Y M. Study on biodiversity characteristics and protection in Yunnan. Beijing: Tsinghua University. 2003. (in Chinese) |

| [4] |

国家林业和草原局, 国家公园管理局. 第二次全国湿地资源调查结果. 国土绿化, 2014, (2): 6-7. National Forestry and Grassland Administration, National Park Administration. Results of the Second National Survey of Wetland Resources Survey. Land Greening, 2014, (2): 6-7. (in Chinese) |

| [5] |

云南省林业和草原局. 云南省第二次湿地资源调查公报. 昆明: 云南省林业和草原局, 2013. Yunnan Forestry and Grassland Bureau. Bulletin of the Second Survey of Wetland Resources in Yunnan Province. Kunming: Yunnan Forestry and Grassland Bureau, 2013. (in Chinese) |

| [6] |

洪雪花, 李作生, 杨春伟. 云南湿地的现状和保护对策. 云南环境科学, 2006, 25(S1): 58-60. Hong X H, Li Z S, Yang C W. Present situation and protection measures of wetland in Yunnan. Yunnan Environmental Science, 2006, 25(S1): 58-60. (in Chinese) |

| [7] |

云南省林业厅湿地办. 云南的湿地资源. 云南林业, 2014, 35(5): 23-24. Wetland Office of Forestry Department of Yunnan Province. Wetland resources in Yunnan. Yunnan Forestry, 2014, 35(5): 23-24. (in Chinese) |

| [8] |

何纪昌, 刘振华. 从滇池鱼类区系变化论滇池鱼类数量变动及其原因. 云南大学学报(自然科学版), 1985, 7(S1): 29-36. He J C, Liu Z H. An analysis of the causes of fish quantity variance from changes of the fish fauna in Yunnan Dianchi Lake. Journal of Yunnan University (Natural Sciences), 1985, 7(S1): 29-36. (in Chinese) |

| [9] |

陈自明, 杨君兴, 苏瑞凤, 等. 滇池土著鱼类现状. 生物多样性, 2001, 9(4): 407-413. Chen Z M, Yang J X, Su R F, et al. Present status of the indigenous fishes in Dianchi Lake, Yunnan. Chinese Biodiversity, 2001, 9(4): 407-413. DOI:10.3321/j.issn:1005-0094.2001.04.013 (in Chinese) |

| [10] |

程量. 云南滇池水系的原生动物. 动物学杂志, 1980, 15(3): 15-20. Cheng L. Protozoa in Dianchi Lake system, Yunnan Province. Chinese Journal of Zoology, 1980, 15(3): 15-20. (in Chinese) |

| [11] |

王忠泽. 滇池浮游动物的初步调查. 云南大学学报(自然科学版), 1985, 7(S1): 53-72. Wang Z Z. The basic survey of the zoo-plankton in Yunnan Dian-chi Lake. Journal of Yunnan University (Natural Science Edition), 1985, 7(S1): 53-72. (in Chinese) |

| [12] |

钱澄宇, 邓新晏, 王若南, 等. 滇池藻类植物调查研究. 云南大学学报(自然科学版), 1985, 7(S1): 9-28. Qian C Y, Deng X Y, Wang R N, et al. A study on the Dianchi Lake algal flora. Journal of Yunnan University (Natural Sciences), 1985, 7(S1): 9-28. (in Chinese) |

| [13] |

李恒. 滇池植被变迁和生态条件的关系. 云南大学学报(自然科学版), 1985, 7(S1): 37-44. Li H. The relationships between the changes of aquatic vegettaion in the Lake Dian-chi and the ecological conditions. Journal of Yunnan University (Natural Sciences), 1985, 7(S1): 37-44. (in Chinese) |

| [14] |

董云仙, 赵磊, 陈异晖, 等. 云南九大高原湖泊的演变与生态安全调控. 生态经济, 2015, 31(1): 185-191. Dong Y X, Zhao L, Chen Y H, et al. Succession of nine plateau lakes and regulation of ecological safety in Yunnan Province. Ecological Economy, 2015, 31(1): 185-191. (in Chinese) |

| [15] |

贺克雕, 高伟, 段昌群, 等. 滇池、抚仙湖、阳宗海长期水位变化(1988—2015年)及驱动因子. 湖泊科学, 2019, 31(5): 1379-1390. He K D, Gao W, Duan C Q, et al. Water level variation and its driving factors in Lake Dianchi, Fuxian and Yangzong during 1988-2015. Journal of Lake Sciences, 2019, 31(5): 1379-1390. (in Chinese) |

| [16] |

杜婷, 石雷. 滇池湖滨湿地水生昆虫群落时空特征. 云南大学学报(自然科学版), 2023, 45(4): 961-974. Du T, Shi L. Temporal and spatial characteristics of aquatic insect community structure in Dianchi lakeside wetland. Journal of Yunnan University (Natural Sciences), 2023, 45(4): 961-974. (in Chinese) |

| [17] |

Stone R. From remarkable rescue to restoration of lost habitat. Science, 2008, 322: 184. |