2. 上海市科学学研究所 上海 200031;

3. 科学技术部科技评估中心 北京 100081

2. Shanghai Institute for Science of Science, Shanghai 200031, China;

3. National Center for Science & Technology Evaluation, Beijing 100081, China

国家创新体系的形成和发展是一个自然历史过程,存在于国家通过科技创新和制度创新、在经济与科技上形成比较优势的实践活动中,具有客观性、动态性、多样性等特征。进入新发展阶段,新一轮科技革命和国内外形势变化相互交织,我国亟须优化调整国家创新体系,完善创新制度和创新治理模式,以满足国家安全和经济社会发展的新需求。有鉴于此,本文系统梳理国家创新体系的发展演进,探讨国家创新体系新的架构特征,为进一步完善我国国家创新体系提供参考借鉴。

1 国家创新体系的理论发展国家创新体系是一个具有演化特征的概念框架,作为一种系统性的分析视角,其客观实践和理论探索为深刻认识和理解科技创新、制定与实施创新政策、塑造创新竞争力提供了重要理论工具。

1.1 概念发展国家创新体系研究范式的出现是创新过程研究的自然结果和更好地解释创新对经济绩效影响及国家竞争力分析的需要,其建立在对科技创新规律和国家创新行为特征的认识和理解的基础上[1, 2]。自20世纪80年代末正式提出以来,迅速被学术界、国际组织和各国政府广泛应用,相关研究从不同视角描述和分析了国家创新体系的存在及功能,共同塑造和发展了国家创新体系的概念及其内涵。

目前,相关研究主要从影响创新过程的核心组成及要素来描述和定义国家创新体系,将系统性的相互依赖和相互作用视为创新体系的基本特征[3]。国家创新体系有广义和狭义之分。狭义的创新体系主要指推动知识和技术产生、传播、扩散、使用的各类组织与机构,包括企业、大学、科研院所、中介机构等参与者的行为及其相互关系。广义的创新体系认为创新活动是嵌入社会子系统的,知识不仅来源于正式的研发活动,而且与技术的应用、改进和积累有关,同时还产生于不同的制度行为者的互动中[4],政治、文化及经济政策也会影响创新活动的规模、方向和成败。结合技术经济范式演进和各国创新发展实践,Lundvall[5]进一步扩展了国家创新体系的概念,即“涵盖不同组织、制度和社会经济结构内部组成,以及彼此之间相互关联的、开放的、复杂的且不断演变的体系”,该体系决定了基于科学知识和技术经验学习的创新过程及创新能力建设的速度和方向。这一定义强调广义创新和主动学习,指出能力建设与创新过程是一体两面,促进各组成部分的能力建设和学习是国家创新体系发展的基石。由此可知,国家创新体系是了解国家范畴内创新如何作用于经济增长和保持国家竞争力的有效分析框架,不仅适合发达国家,也适用于发展中国家。总体而言,国家创新体系是促进新知识和新技术的产生、应用和扩散,各类创新要素和主体关联互动、动态演化的开放系统,是实现科技创新和制度创新能力提升的重要保障。

1.2 研究进展国家创新体系演进根植于创新过程的认识和发展。目前,相关研究从国家创新体系的理论支撑、演进路径等方面展开了丰富讨论。

在理论支撑方面,国家创新体系以长期增长理论、演化经济学为基础,内含3种基本假设:①国家经济结构与知识基础设施体系之间存在共同演化;②制度对于学习和创新的产生方式至关重要;③国家特定的互动模式会反映社会化的进程。由于国家创新体系具有历史的相对性和内在的稳定性[6],相关学者通过对一些主要经济体在较长历史时期内建立“绝对优势”后交替兴衰的观察,一方面,揭示出国家创新体系在塑造核心竞争力方面的重要作用,以及在不同时间窗口和发展阶段的共性特征;另一方面,通过主体、网络、制度等核心要素在不同层面相互作用的过程,揭示出国家创新体系系统化和整体性的思维模式,以及通过学习和能力建设形成应对国家战略需求的“体系化能力”的集成特征[7]。

在演进路径方面,国家创新体系逐渐形成多个研究视角和路径。其中,“动力机制”路径主要研究国家创新体系与经济发展的关系,在动态演进过程中试图标识不同类型国家创新体系的特征[7];“演进方向”视角提出国家创新体系与社会发展、包容性发展、可持续发展等新的全球挑战之间的关系,探索通过调整分析框架来回应上述挑战[8];“活动功能”路径通过识别和归纳影响创新发展、扩散和使用的主体和要素,分析不同主体和要素及其相互联系在国家创新体系中的功能和作用[9]。根据经济发展阶段和创新体系发育特征,Chaminade和Lundvall等[10]将国家创新体系分为新兴创新体系、分散(双路径)创新体系和成熟创新体系3类,并指出国家创新体系在动态且不断发展的环境中逐步演进,实现阶段跃迁需要以关键制度的塑造来推动体系的整体转型。

2 国家创新体系的中外实践国家创新体系与科技发展趋势和创新需求相适应,特定功能和模式的国家创新体系在不同国家实现的时间和方式存在差异,在表现形式上具有多样性。纵观科技发展史,发达国家的创新引领和新型工业化国家的追赶跨越,无一不是创新体系演变的结果。

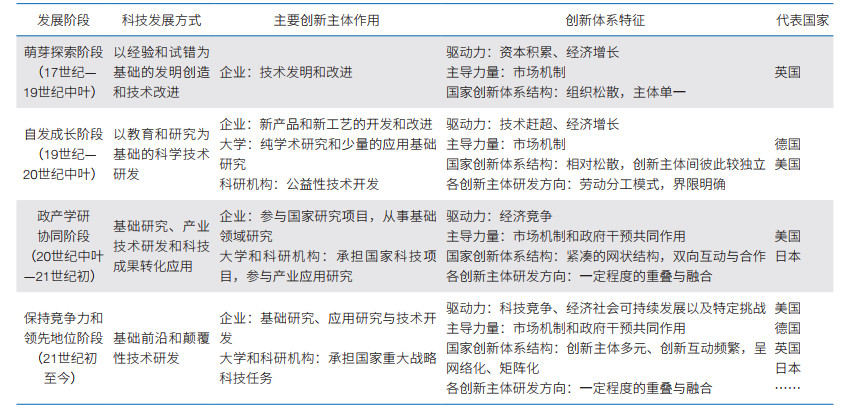

2.1 创新型国家创新体系的演进历程随着科学技术的发展,创新型国家创新体系的演变经历了4个阶段。不同阶段,创新主体、组织、制度、互动方式都呈现不同的特点(表 1)。

|

工业社会以前,科学研究和技术创新是零散的个人行为,知识和技术缓慢地增长,对经济社会的影响被局限在狭小的范围内,难以有效地传递和扩散。从17世纪末开始,科技创新才逐渐成为经济发展的主导力量。进入17世纪,西方逐渐发展出一整套以观察、推理和实验为基础的科学研究模式,科学研究从以满足个人兴趣为主的哲学思辨活动转变为依赖物质性实验的生产性活动,科学家自发地形成科学社团、“无形学院”等比较松散的科学组织形式[11]。此时,科学研究仍是一种业余活动,大学的功能虽然是传播知识,但与企业的生产活动无关,发明者的技能和知识基础源于已有的行业,发明和创造都是源于工匠和技师的生产实践[12]。18世纪60年代开始,第一次工业革命爆发,蒸汽动力和纺织机械领域产生系列发明创造,作坊式生产转变为工厂制生产,新的工厂生产系统大规模应用,生产效率大幅提高。政府大力发展交通运输基础设施,通过专利法和关税保护新技术,对机械化生产给予补贴,扩展初等、中等和高等教育等[7]。以英国为代表,传统的学徒制和兼职的学徒培训培养了大量技术工人,促进了新工具、新机械的发明改进和生产技术的扩散应用;英国皇家学会等各种科学学会的成立,使得科学的概念得到广泛传播,并推动工业技术知识的不断改进和扩散;《垄断法》的颁布使得保护技术知识的产业制度率先在英国确立并逐渐完善起来,从手工业向制造业的转变过程中,英国实现了规模经济效应[13]。根据霍夫曼[14]测算,1700—1780年英国工业的年均增长速度为0.5%—1.0%,1780—1870年的增速大于3.0%,到18世纪后期,其人均GDP甚至高出其他发达国家50个百分点,英国一跃成为18—19世纪世界经济和技术的领导者。

这一时期,创新是市场的自发行为,在需求导向和市场机制作用下,企业是主要创新主体,整个社会形成追求科学、鼓励创新的文化氛围。

2.1.2 19世纪—20世纪中叶:自发成长阶段19世纪中后期,自然科学的门类日趋成熟,科学与技术的关系开始密切起来,以电磁学、热力学、化学为代表的科学发展引发了电力、内燃机等一系列技术变革,带动了化工、电气等领域以科学为基础的产业的兴起和发展[15]。研究型大学、科学实验室、工业实验室等不同形式、具有明确职能和科层结构的研究机构大规模出现[16]。以德国为代表,柏林大学等高校突出学术研究和教学结合的定位,设立教学-科研研讨班/实验室,将知识探索和知识生产纳入大学职能。职业类的工艺学院普遍升级为技术类大学,获得“工程博士”的授予权,培养了大量高素质的产业技术人员。1830年开始,德国已经拥有世界最高水平的大学教育体系,并保持了100年之久[17]。教育与科研的长期投资直接催生了德国大型企业的内设研发体制,企业内部构建起的研发团队扩展了企业内部知识基础,增强了技术吸纳能力和创新能力。19世纪开始,以企业为中心、大学和研究机构协同创新的国家创新体系在德国逐渐建立起来,1870—1913年,德国在化工、电气等新兴工业领域技术水平全球领先,经济呈现高速增长态势,成为欧洲最强大的工业国[14]。同一时期,美国全面继承了欧洲技术和组织方面的创新,并通过可互换零部件体系迅速完成了工业能力积累,19世纪中期开始,美国经济保持快速增长,1894年美国工业总产值超过英国,成为世界第一经济强国[14]。此时,部分国家开始认识到科学技术在经济发展中的重要性,德国将技术创新制度化,增加对教育培训的投资,颁布与企业有关的专利制度,支持与企业有关的各类研究,美国出台《破产法》《反垄断法》等系列法律,激励企业不断进行技术创新[18]。

这一时期,创新仍主要通过市场竞争机制运行,以教育和研究为基础的科技创新对产业发展起到重要推动作用,企业、研究型大学、政府研究机构等核心主体逐步完善,大企业建立制度化、有组织的研发活动,进行基础性科学研究成为大学的重要职能,国立研究机构开展公益性技术研发,各创新主体功能相对独立,分工明显,边界清晰。

2.1.3 20世纪中叶—21世纪初:政产学研协同阶段20世纪中叶以后,科学技术转化为生产力的速度大幅提升,科学与技术变得相互交融,并在各个领域相互渗透,基础科学研究对经济发展的重要性日渐提升。以美国为代表,二战后,美国联邦政府的研究经费翻番,把二战期间形成的政府组织科研人员集中攻关、建立专门资助基础研究的机构和资金、发展科技人力资源的经验进行固化,加强了对科学研究的统一规划和领导,政府部门各有侧重地支持技术领域研发,并创立了为国家安全利益和相关领域服务的国家实验室体系[19]。为支持前沿技术进行商业转化,政府相关部门首创了风险投资基金机制,后得到私人投资者的效仿[20]。1980年美国国会通过《拜杜法案》,为产学研合作和财政资助研发成果的商业化应用提供了有效的制度激励。20世纪80年代到90年代初,美国制定一系列鼓励伙伴关系和促进技术转移的法案,启动实施小企业研究创新计划和技术转移计划、工程中心研究计划、先进技术计划等,并采用税收优惠等政策引导企业界为高校的基础研究、仪器设备及人才培养进行投资[21]。自二战以来,美国不仅在基础科学领域居世界领先地位,而且产生了一系列影响世界经济社会发展的高新技术。同一时期,日本通过扩大公共基础设施建设、改进教育体系、鼓励新兴产业发展、增加科研投资等一系列经济、产业政策实现了战后重建和经济复兴。20世纪70年代,日本政府提出“技术立国”战略,开展技术预见,制定重点科技领域规划,推动高精尖端领域发展;推出“创造性科学技术推进制度”“下一代产业基础技术研究开发制度”,促进各类科技力量合作与资源整合,建立起企业、大学、国立科研机构与政府各自发挥比较优势的“产学官”合作模式,成功创造新支柱产业、实现了产业升级,重新崛起为世界第二大经济体[22]。

这一时期,技术密集型和知识密集型产业迅速发展,科学技术研究活动开始成为一项国家组织的系统工程,国家创新体系的要素和功能逐渐复杂多样。政府在科学研究、教育和公共基础设施方面大幅度增加投资,在创新体系中发挥组织协调、动员、整合创新力量的作用,以企业为主体,产学研多向互动、紧密衔接的创新体系逐渐形成。

2.1.4 21世纪初至今:保持竞争力和领先地位阶段进入21世纪,科学、技术、产业融合共进,前沿科技领域呈现多点群发态势,新兴技术和未来产业都依赖于基础学科的新进展新突破,重大理论发现和科学突破越来越依赖于先进的实验装备和重大科技基础设施等科研条件。数据和智能驱动正在成为新的科研范式,研发活动向网络化、生态化方向发展,应用导向、场景驱动为科学发现和技术创新提供了新方向。

以科技竞争为核心的国家竞争日趋激烈,主要国家都在强化创新体系的统筹协调和政策转型,增强创新资源供给,抢占全球科技和创新的制高点。美国连续发布3版“国家创新战略”,启动“国家制造业创新网络计划”,颁布《芯片与科学法案》《国家生物技术和生物指导计划》《基础设施法案》等一系列以创新为核心的产业政策,聚焦基础产业领域构建全方位的产业振兴策略。德国集成政府与产业界力量实施“德国工业4.0计划”和“德国高技术战略”,打造制造业竞争新优势。英国成立研究与创新署,发布《英国创新战略》,把科学和创新置于英国长期经济发展计划的核心位置。欧盟设立欧洲创新理事会,发布《欧洲芯片法案》,动员超过430亿欧元的公共和私人投资。日本发布《科学技术创新综合战略2020》。韩国实施创造经济行动计划,科技创新成为经济社会发展和国家竞争力的核心支撑。

这一时期,创新的网络化、体系化特征凸显,新型研发机构、功能性平台、服务型机构等创新组织迅速发展,风险投资等金融工具推陈出新,各类创新主体的相互作用更加多元复杂,并不断演化为更加开放、动态、合作的创新体系。

18世纪中后期开始,创新和发展逐渐成为国家协调的有机过程,从一开始的营造包容开放、注重创新的社会发展环境,到建立支持科学技术和新兴产业发展的创新制度,再到直接主导科技创新活动,政府在国家创新体系的塑造和转型中越来越发挥不可替代的作用[23]。英国政府首先建立了专利制度并形成一套鼓励技术创新的系统激励机制;法国政府率先建立了一批技术学院,并推动实施了专业工程师制度;德国政府向科学教育和研究投资,开创了教育科研相结合的高等教育体系;美国政府构建了支持科学技术突破的多元资助体系和创新资助机制;日本政府协调组织“产学官”合作,动员多元科技力量,推动国家战略目标实现[24]。进入21世纪,无论是发达国家还是发展中国家都还在不断探索提高激励创新竞争和发展社会整体创新能力的各种办法。

2.2 我国国家创新体系的建设历程科学技术在我国有着悠久的历史传统,10—15世纪,我国的技术水平一度超过欧洲,但18世纪欧洲的科学技术革命,逐渐拉大了我国与西方的差距[25]。近代以来,在探索中国工业化道路的过程中,我国的科技创新大致经历了从学习跟踪到追赶跨越到自主创新的历史演进过程,科学高效的创新体系正在逐步建立健全。

2.2.1 19世纪中叶—20世纪中叶“洋务运动”是我国自主引进并发展科学技术的尝试。19世纪70年代起,清政府在洋务运动中建立了包括造船厂、机械制造厂、机械纺织厂、印刷公司在内的150多家工矿企业,创办了20多所培养外语、水师、船舰、兵工、铁路、电报、测绘等新式学校,还向欧美派遣了少量的留学生,开启了近代教育的先河。新文化运动后,科技在我国现代社会中的地位开始确立。到抗日战争前,中国地学会、中国科学社、中国天文学会等一系列科学社团,以及中央研究院、北平研究院、中央地质调查所等一批科研机构陆续设立,大体上覆盖了理工农医基础学科和主要技术部门;同时大批留学生学成回国,国内大学的科学教育规模不断扩大、水平快速提高,促进了科学技术的发展[26]。国民政府设立了国家建设委员会和经济委员会,颁布了《奖励工业品暂行条例》《奖励工业技术暂行条例》等,为科技创新创造了条件。到新中国成立前,我国一直都没有形成独立而完整的工业体系,全国科技人员不足5万人,其中专门从事科学研究工作的不超过500人,专门的研究机构只有30多个[27]。这一时期,科技创新处于一种与经济、市场等联系十分微弱的状态,技术创新活动门类残缺不齐,基本上是自发性的、各自分割的,一种原始的无组织形态。

2.2.2 20世纪中叶—改革开放前新中国成立初期,我国科技创新基础几乎为零,经过几年发展,迅速组建了由中国科学院、产业科研部门和大学组成的科研体系[28],并通过土地改革、教育系统改革和工业经济社会主义改造,为工业发展奠定了基础。到1955年,全国科研机构增至842个,科技人员增加到42.5万人,建立起一支初具规模的科研队伍[29]。为了推进重工业和国防工业发展,我国构建起一套以中央计划指令和国务院各工业主管部门内部行政协调为主的经济体系,该体制下科研生产是封闭式的,政府按照国家经济社会发展和国家安全需求主导科技创新活动,从资源投入到创新过程,都严格按照计划进行[30]。为系统引导科学研究为国家建设服务,政府制定并实施了《 1956—1967年科学技术发展远景规划》,以任务带学科的方式解决了前3个“五年计划”中国家经济和国防建设中迫切需要解决的一批科技问题,产生了以“两弹一星”、牛胰岛素结晶、青蒿素等为标志的重大成果,并对我国科技发展和科技体制的形成起到了奠基性作用[31]。

这一时期,我国实行高度集中的科技管理体制,政府行政指令是科技资源配置的主要方式,科研活动主要集中在科研院所,企业主要承担生产职能,以应用研究为导向的科研院所和生产型企业形成固定协作关系。重大技术突破主要依靠工业主管部门发动不同细分领域的企业、研究所、大学及中国科学院通过会战式的联合攻关来实现。在举国体制的时代背景下,这一创新体系虽然在一些国防、重工业领域取得了重大进步,但存在创新基础薄弱、创新机制缺乏、创新主体单一等问题,科研部门和企业之间处于割裂状态,不能为企业创新提供一套有效的激励机制,在民用领域的效果不是很好,创新体系相对低效。

2.2.3 20世纪80年代—21世纪初期1978年,我国启动了计划经济体制改革,伴随着“市场换技术”战略的实施,我国的工业、科技和企业管理体制发生了重大变化。国营企业的扩权改制使得面向特定产业的工业主管部门陆续被撤销或并入国家经济贸易委员会系统。1985年的科技体制改革确立了科技发展服务于经济社会发展的目标,并陆续实施放松科研机构管治、改革拨款制度、设立科技计划并引入竞争机制、鼓励科研机构和人员参与市场经济活动等改革举措。1995年,“科教兴国”战略提出,“教育振兴行动计划”“知识创新工程”“国家重点基础研究发展计划”(“973”计划)等一系列重大举措相继实施。随着专业工业主管部门的解体,其下属的产业科研院所开始了市场化改革,1999年242家科研机构改制,2000年134家技术开发性科研机构改制。到2005年,近六成的科研院所转制为企业,三成左右的科研院所并入大企业和企业集团[32]。这些变化从根本上改造了计划经济体制,使得我国工业经济得以更好地融入全球化经济体系,自此逐渐依靠自身在劳动密集型工业和工程密集型工业上的优势,获得持续的快速经济增长[33]。

这一时期,我国的工业和科技管理体制发生了重大转变,但新的科研和开发体系并没有形成,科研体系仍然沿袭了计划经济时代的特征,研发活动主要由科研院所和高校主导。同时,随着先进技术和管理经验的引进,越来越多的技术资源向企业集中,尤其是合资企业的制造能力迅速提高,但本土企业的工业技术能力却没有得到充分发展,大量企业依附于全球性的生产网络[34]。

2.2.4 2006年至今2005年,国务院颁布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》,首次阐述了国家创新体系的政策概念和内涵,明确了现阶段统筹建设技术创新体系、知识创新体系、区域创新体系、国防科技创新体系和科技中介服务体系等5个子体系的重点任务,开启了国家层面运用创新体系理论引领创新体系建设实践的先河。2006年,中共中央、国务院作出了《关于实施科技规划纲要增强自主创新能力的决定》,把增强自主创新能力作为国家发展战略,同时制定60项中长期科技规划配套政策和78项实施细则来促进自主创新实践,标志着我国科技创新战略由技术引进转向自主创新。尤其是2008年开始,我国先后设立“国家科技重大专项”“战略性新兴产业工程”、高新技术企业认定等项目来促进关键技术领域和新兴产业发展。国务院各部门也制定了科技创新激励政策。

党的十八大提出实施创新驱动发展战略,《国家创新驱动发展战略纲要》提出“三步走”战略目标,标志着我国科技发展战略由追赶跨越到领先的转变。国家深入推进科技体制改革,修订《中华人民共和国科学技术进步法》《中华人民共和国科技成果转化法》等重要法律,组建国家科技咨询委员会、国家科技伦理委员会等科技创新决策机制,建立科技报告制度、创新调查制度,改革重塑国家科技计划管理体系,深化科研经费管理改革,推动科技成果使用、处置和收益权“三权下放”,对不同职业生涯阶段的科研人员实施针对性的支持政策,优化科技人才发现、培养、使用、引进、评价、激励等机制,加强作风学风建设,大力弘扬科学家精神,不断强化激励企业创新的税收优惠政策,设立科创板、创业板、北京证券交易所,创新和丰富科技融资工具[35]。

这一时期,我国科技创新的基础性、制度性框架总体确立,多元创新主体格局基本形成,除了高校、科研院所、企业等典型创新主体,还催生出新型研发机构、产业技术研究院、行业协会、联盟等新型创新主体,科技创新能力大幅提升。从研发经费投入、研发人员总量、科技论文发表量、专利申请量等主要指标看,我国已经迈入创新型国家行列,创新能力综合排名已位居全球第11位。2012—2021年,我国高技术产业营业收入规模翻了一番,高技术制造业占规模以上工业增加值比重从9.4% 提高到15.1%[36]。载人航天、探月探火、卫星导航、量子信息、核电技术、大飞机制造、生物医药等取得重大成果,太阳能光伏、风电、新型显示、半导体照明、先进储能等新兴产业规模位居世界前列,涌现出一大批具有国际竞争力的创新型领军企业。

回顾我国科技创新发展历程,从近代科技事业起步到建立起相对独立的科技和工业体系,从主要依赖国外技术引进到通过自主创新驱动科技和经济社会发展,从由高校和科研院所主导科技创新活动到企业技术创新主体地位逐步提升,我国逐渐形成内生、自主的创新能力。但与世界科技强国相比,我国的科技创新发展还存在不少问题,如基础技术和关键共性技术缺失、教育科技产业互动不足、科技创新产业共同体缺位等,已经严重制约创新体系整体效能发挥。面对国内外环境和形势发生的深刻复杂变化,国家创新体系亟须进行系统性变革。

3 国家创新体系的演进特征和体系结构国家创新体系的基本价值在于揭示技术经济范式与竞争力的关系,找到实现激励创新竞争和发展经济社会整体创新能力的动力源泉,进而对国家层面制度建设的调整完善提供借鉴意义。

3.1 国家创新体系的演进特征(1)国家创新体系的客观实践先于理论研究。国家创新体系是在现代经济体系发展过程中经过长期历史演进而逐步形成和完善的,具有客观存在性。随着创新型经济的崛起,各类与创新相关的组织、制度也在特定的实践和环境中形成,例如各类科学社团和工业协会的成立,工厂制、研究型大学、工业实验室的出现,保护新知识的专利制度,科学共同体内部发展出的科研行为规范,工业界广泛应用的科学管理和大规模生产范式等。由于人们对国家整体经济利益和竞争力的考量与关切,作为研究范式的国家创新体系才应需而生。

(2)国家创新体系的核心要义是行为主体在互动中形成和提升创新能力。广义上讲,创新是一个社会化的过程,创新的动态演进基于不同参与者的持续互动,创新体系内多元主体、多种要素和创新环境之间的复杂互动和相互作用,不仅推动了知识和技术的开发、扩散及应用,也形成了为互动机制提供资源和规制的制度安排,这决定了一国的整体创新绩效。国家创新体系既关注科学技术创新,也强调以经验为基础的创新,有效的互动机制和制度体系是孕育科技创新成果,同时保持创新经济在整体上可持续的根本条件。

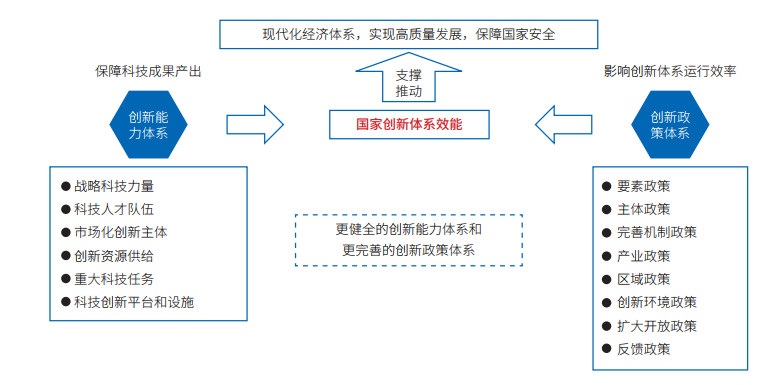

(3)国家创新体系高效运行的关键在于能力体系和政策体系的协同发展。国家创新体系既包括创新主体、创新要素、创新平台等保障科技成果产出的“硬”科技能力体系,也包括促进科技创新的法律、政策、措施等“软”环境制度体系。历史上成功实现追赶跨越的国家,在抓住新技术革命和产业革命机遇的同时发展出了新组织和新制度,创新系统与技术经济范式的匹配是其领先于同时代其他国家的根本原因。因此,要实现创新体系的有效转型,就必须要保持技术与制度的协同演进,经济发展目标与制度之间长期动态的协调。

(4)国家创新体系可以通过国家行为进行引导和调控。作为分析不同经济体长期发展差异的一个比较性分析范式,国家创新体系为政府制定创新战略提供了一个启发性的分析框架和政策工具。一方面,政府通过在教育、科技、人才等方面投入大量资源,制定并实施一系列激励创新的政策,来推动知识和技术的生产、扩散和转化,保证创新体系的效率和平衡。另一方面,政府积极主动地为国家创新体系的转型创造机遇,通过组织动员和调整资源配置,设计新的体制机制和政策工具,来塑造“体系化”能力来应对发展的挑战。

(5)国家创新体系在制度变革的实践中动态演进。国家创新体系是以国家为主体的经济活动实践的产物,随着科技的发展,各种新的组织、制度、交互方式不断出现,体系内各组成部分之间的关系的作用和重要性不断发生变化。事实上,并不存在一个由功能定位截然划分的创新主体所构成的一套“系统”,也不存在完美的系统配置,政府更不能据此用静态思维来设计创新体系结构、配置科技创新资源、规划创新主体行为。从创新经济体的成功转型经验来看,国家需要发展出新的、更有效的“知识—技能”互动模式,优化创新要素配置,营造公平开放的制度环境,让创新主体发挥积极性和比较优势,在竞争中实现国家整体效能提升和社会基础变革。

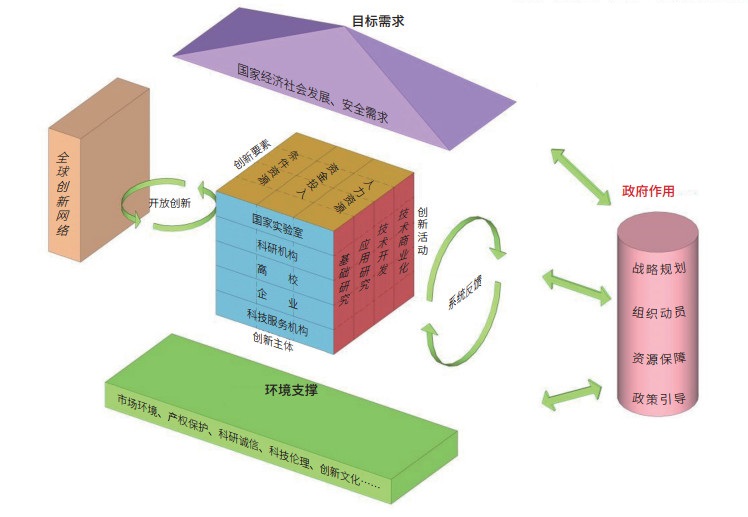

3.2 国家创新体系的总体架构在前述国家创新体系理论发展和客观实践演进的基础上,结合对科技创新发展规律的认识和新形势新要求,国家创新体系客观上应呈现“三层两圈”的架构,整体上表现为目标需求带动、创新实践作用、条件环境保障、开放创新融合、系统反馈演化的结构特征(图 1)。

|

| 图 1 国家创新体系的框架结构示意图 Figure 1 Framework of national innovation system |

(1)目标需求层。顶层的目标需求对创新体系的发展方向形成战略引导,包括构建高水平市场经济体制、建设现代化产业体系、促进区域协调发展、推进高水平对外开放等对科技创新提出的需求,强调国家创新体系在面向国家经济、社会、民生、国防等各领域各方面各环节发展时应具备的效能目标和使命导向。

(2)创新实践层。中间的创新实践是创新体系的关键内核,创新主体、要素、活动相互交织,构成多维度、立体化的创新网络,代表创新体系的功能发挥。其中,创新主体是指与知识的生产、扩散、应用有关的机构,包含国家实验室、科研机构、高校、企业、科技服务机构等多元力量主体;要素维度包含人力资源、资金投入、条件资源等多种要素资源,如研发经费投入、科技人力资源、科研仪器设备、科研试剂、科学数据信息等,为知识的生产、扩散、应用提供支撑;活动维度包含基础研究、应用研究、技术开发、技术商业化等创新链的各环节。在国家、区域、产业等目标需求牵引和政策措施驱动下,各类创新主体、创新活动和创新要素快速组织、灵活适配、高效互动,从而实现主体优势的充分发挥、资源的优化配置和体系效能的整体提升,形成科技创新体系化突破和支撑能力。

(3)环境支撑层。底层的环境支撑代表创新体系的基础条件和制度保障,强调支撑创新实践发挥功能作用所需的良好生态,包括公平竞争的市场环境、有效的知识产权保护制度、科研诚信和科技伦理规则、有利于创新的社会文化氛围等,主要依托创新政策体系建设[37],形成涵盖创新各方面的系统政策工具箱。

(4)创新开放圈。左侧的创新开放圈代表创新体系的内外融通,强调更高水平的要素开放和制度开放,通过加强对外开放合作、积极参与全球创新治理,实现创新资源和能力的互联互通,在提升自身创新能力的同时推动各方实现互利共赢。

(5)系统反馈圈。右侧的系统反馈圈代表创新体系的自我反馈和调节,强调通过效能评估及时解决体系中出现的各类结构性问题,以动态调整、螺旋上升的方式推动体系的高效运作和迭代升级。

“三层两圈”的体系整体架构描述,基本反映了创新与国家经济社会发展各领域的关系,以及创新体系内部不同主体、要素、活动、环境的相互作用。政府作为创新体系的规划者、引导者和培育者,发挥着战略规划、组织动员、资源保障、政策引导的重要作用。

4 加强我国国家创新体系建设的若干思考我国作为赶超型国家,创新体系理论与实践结合得更加紧密,完善国家创新体系一直是科技创新政策中的重要内容和科技体制改革的重点。过去20年,国家创新体系在我国取得了长足的发展,但也面临着转型挑战。当前为适应高质量发展和高水平科技自立自强要求,我国的创新体系应更加突出整体性、协调性、开放性,进一步优化创新体系结构功能,促进各类创新主体紧密合作、创新要素有序流动、创新生态持续优化,提升体系化能力和重点突破能力,增强创新体系整体效能[38]。

4.1 协同构建创新能力体系和政策体系从“三层两圈”的体系架构可以看出,多元创新主体、要素、活动之间深度融合、紧密联动、相互促进,形成国家核心创新能力;系统布局、融通发展、重点突破等制度保障不断提升国家创新体系运行效率(图 2)。有鉴于此,进一步强化国家创新能力体系、完善国家创新政策体系是提升国家创新体系效能的关键所在。

|

| 图 2 国家创新能力体系与政策体系 Figure 2 National innovation capability system and policy system |

基于新的构架,必须以整体性思维、系统性部署、协调性推进国家创新体系建设。一方面要强化国家创新能力体系,通过激活各类创新主体的活力和动力,促进各类创新要素的顺畅流动和创新资源的高效配置,为高水平的协同创新奠定基础,支撑原始创新能力、核心技术攻关能力、技术产业化能力等能力提升,保障高水平科技成果产出。另一方面,要优化国家创新政策体系,通过加强科技立法、创新政策工具、优化创新环境等,完善有利于创新的机制、政策、措施等,推进科技创新管理迭代升级,提升创新体系运行效率。

4.2 提升我国国家创新体系效能的思路当前,我国正处于转变经济发展方式的关键阶段,面对复杂多变的国际环境和新的科研范式变革,要从历史高度和长周期的视角来看待国家创新体系的发展与转型,在准确理解和把握我国特色的基础上,协同构建创新能力体系和政策体系,推动创新经济的转型升级。

(1)坚持党中央集中统一领导,加强教育、科技、人才统筹发展。发挥党中央统揽全局、协调各方作用,打通教育、科技、人才链条,强化国家创新体系建设的基础性、战略性支撑。深化教育体制改革,促进教育体系与科技人才需求紧密衔接,探索构建全过程贯通式科学教育模式,实施科教融汇、产教融合联合培养高素质复合型实践能力强的理工科人才。建立高水平研究型大学、国家科研机构和高层次创新人才对接承担国家重大科技任务的长效机制,形成优秀人才引领重大创新、重大任务造就优秀人才的良性循环。推动高端人才引进精准服务重大科技创新,构建吸引留住用好海外人才的制度体系和服务环境。

(2)健全新型举国体制,加快提升原创引领能力和关键核心技术突破能力。充分理解现阶段新型举国体制的重要意义,以国家战略需求为导向,瞄准当前产业链供应链安全稳定需求和现代化的战略目标,构建定位合理、分工合作、优势互补的国家战略科技力量协同机制,形成高效的组织动员体系和统筹协调的科技资源配置模式,加大对前沿科技领域和关键核心技术创新的支持,通过创新重大科技任务组织机制,优化配置创新资源,协同科技界和产业界力量,加快突破基础技术和关键核心技术等瓶颈制约,不断提升我国创新发展的独立性、自主性、安全性。

(3)创新产学研用全过程互动机制,全面提升企业科技创新能力和产业竞争力。进一步发挥市场对技术研发方向、路线选择、要素价格、各类创新要素配置的导向作用,打通教产学研用之间的堵点,推动人才、资金、技术等创新要素向企业集聚,支持企业以解决重大创新链产业链问题为牵引,构建产学研用协同的新机制,有效激发企业内在创新动力。发挥科技领军企业市场需求、集成创新、组织平台的优势和引领支撑作用,推动大企业积极开放供应链资源,支持大中小企业和各主体融通创新。整合集聚优势资源,加大对科技型中小企业技术创新和专业化发展的支持力度。聚焦国家重大科技战略领域,推进服务型共性技术平台建设,组织关键共性技术的研发与攻关,增强对企业的服务支撑能力。

(4)完善科技创新治理体系,有效提升科技创新与制度创新的适配力。统筹发挥政府作为重大科技创新组织者的作用、市场配置资源的决定性作用和科学共同体的自治作用,协同构建创新能力体系和政策体系。进一步发挥市场激发创新的原动力作用,为创新主体提供普惠、精准、平等、包容的政策供给,形成创新友好的市场环境和营商环境,为新业态、新模式、新技术创造应用空间和发展环境。完善微观主体治理,构建以使命和责任为基础的创新生态,推动各类创新主体协同互动,为全社会各类主体参与创新、开展协作创造条件。深化科技评价、激励等制度改革,以满足科技发展规律和国家战略需求为出发点,为实现国家重大战略任务目标和科技人才潜心研究提供保障。

| [1] |

樊春良, 樊天. 国家创新系统观的产生与发展——思想演进与政策应用. 科学学与科学技术管理, 2020, 41(5): 89-115. Fan C L, Fan T. The emergence and development of innovative system-Idea evolution and policy application. Science of Science and Management of S&T, 2020, 41(5): 89-115. (in Chinese) |

| [2] |

封凯栋. 国家创新系统: 制度与演化的视角. 国家行政学院学报, 2011, (3): 120-124. Feng K D. National innovation system: From the perspective of institution and evolution. Journal of Chinese Academy of Governance, 2011, (3): 120-124. DOI:10.3969/j.issn.1008-9314.2011.03.023 (in Chinese) |

| [3] |

Organization for Economic Co-operation and Development. National Innovation Systems. Paris: OECD Publications, 1997.

|

| [4] |

Lundvall B Å. National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Anthem Press, 1992.

|

| [5] |

Lundvall B Å. National innovation systems-Analytical concept and development tool. Industry and Innovation, 2007, 14(1): 95-119. DOI:10.1080/13662710601130863 |

| [6] |

王春法. 国家创新体系理论的八个基本假定. 科学学研究, 2003, 21(5): 533-538. Wang C F. Theoretical analysis of assumptions of National Innovation System. Studies in Science of Science, 2003, 21(5): 533-538. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2003.05.018 (in Chinese) |

| [7] |

封凯栋. 发展转型与自主创新: 基于工业革命历史经验的讨论. 经济社会体制比较, 2012, (6): 24-35. Feng K D. Development transformation and indigenous innovation: Experience from the industrial revolution. Comparative Economic & Social Systems, 2012, (6): 24-35. (in Chinese) |

| [8] |

Schot J, Steinmueller W E. Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation and transformative change. Research Policy, 2018, 47(9): 1554-1567. DOI:10.1016/j.respol.2018.08.011 |

| [9] |

刘立. 创新系统功能论. 科学学研究, 2011, 29(8): 1121-1128. Liu L. Functional approach to innovation systems. Studies in Science of Science, 2011, 29(8): 1121-1128. (in Chinese) |

| [10] |

Chaminade C, Lundvall B Å, Haneef S. Advanced Introduction to National Innovation Systems. Cheltenham: Edward Elgar Pub, 2018.

|

| [11] |

李正风. 科学知识生产方式及其演变. 北京: 清华大学, 2005. Li Z F. On production mode of scientific knowledge and its evolution. Beijing: Tsinghua University, 2005. (in Chinese) |

| [12] |

Freeman C, Soete L. 工业创新经济学. 华宏勋, 华宏慈, 译. 北京: 北京大学出版社, 2004. Freeman C, Soete L. The Economics of Industrial Innovation. Translated by Hua H X, Hua H C. Beijing: Peking University Press, 2004. (in Chinese) |

| [13] |

眭纪刚. 创新发展经济学. 北京: 科学出版社, 2018. Sui J G. Economics of Innovation and Development. Beijing: Science Press, 2018. (in Chinese) |

| [14] |

Hoffmann W G. BritishIndustry 1700-1950. Oxford: Blackwell, 1955.

|

| [15] |

眭纪刚. 科学与技术: 关系演进与政策涵义. 科学学研究, 2009, 27(6): 801-807. Sui J G. Science and technology: Relationship evolution and policy meaning. Studies in Science of Science, 2009, 27(6): 801-807. (in Chinese) |

| [16] |

柳卸林, 葛爽, 丁雪辰. 工业革命的兴替与国家创新体系的演化——从制度基因与组织基因的角度. 科学学与科学技术管理, 2019, 40(7): 3-14. Liu X L, Ge S, Ding X C. The replacement of industrial revolutions and the evolution of national innovation system: From the perspective of institutional genes and organizational genes. Science of Science and Management of S&T, 2019, 40(7): 3-14. (in Chinese) |

| [17] |

Murmann J P. Knowledge and Competitive Advantage: The Coevolution of Firms, Technology, and National Institutions. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

|

| [18] |

樊春良. 美国是怎样成为世界科技强国的. 人民论坛·学术前沿, 2016, (16): 38-47. Fan C L. How the US become a world power of science and technology. Frontiers, 2016, (16): 38-47. (in Chinese) |

| [19] |

贺德方, 陈宝明, 周华东. 国际科技立法发展趋势分析及若干思考. 中国软科学, 2020, (12): 1-10. He D F, Chen B M, Zhou H D. Analysis and thinking on the developing trend of international S&T legislation. China Soft Science, 2020, (12): 1-10. (in Chinese) |

| [20] |

Fuchs E R H. Rethinking the role of the state in technology development: DARPA and the case for embedded network governance. Research Policy, 2010, 39(9): 1133-1147. |

| [21] |

李哲, 杨晶, 朱丽楠. 美国国家创新体系的演化历程、特点及启示. 全球科技经济瞭望, 2020, 35(12): 7-11. Li Z, Yang J, Zhu L N. The evolution process, characteristics and enlightenment of American national innovation system. Global Science, Technology and Economy Outlook, 2020, 35(12): 7-11. (in Chinese) |

| [22] |

王溯, 任真, 胡智慧. 科技发展战略视角下的日本国家创新体系. 中国科技论坛, 2021, (4): 180-188. Wang S, Ren Z, Hu Z H. Japan's national innovation system from the perspective of S&T strategies. Forum on Science and Technology in China, 2021, (4): 180-188. (in Chinese) |

| [23] |

封凯栋, 姜子莹. 国家在创新转型中的双重角色: 创新理论视角下发展型国家兴衰对中国政策选择的启示. 经济社会体制比较, 2020, (6): 62-72. Feng K D, Jiang Z Y. Dual role of the state in transformation towards innovation: Lessons for China's policy choices from the rise and fall of developmental states. Comparative Economic & Social Systems, 2020, (6): 62-72. (in Chinese) |

| [24] |

翟亚宁. 科技革命中政府的作用及启示. 世界科技研究与发展, 2019, 41(3): 271-280. Zhai Y N. Role and enlightenment of government in scientific and technological revolution. World Sci-Tech R & D, 2019, 41(3): 271-280. (in Chinese) |

| [25] |

路甬祥. 创新与未来. 北京: 科学出版社, 1998. Lu Y X. Innovation and the Future. Beijing: Science Press, 1998. (in Chinese) |

| [26] |

李安平. 百年科技之光. 北京: 中国经济出版社, 2000. Li A P. Century-old Light of Science and Technology. Beijing: Economic Press China, 2000. (in Chinese) |

| [27] |

高开颜. 中国百年科技创新系统化历程与科技竞争力相关研究. 长沙: 湖南大学, 2003. Gao K Y. A Study on the Systematization of Science and Technology Innovation in China in the Past Hundred Years and Its Correlation with Science and Technology Competitiveness. Changsha: Hunan University, 2003. (in Chinese) |

| [28] |

于国辉. 从制造大国到创新强国——海外学者对新中国科技事业发展史的认知与评价. 当代中国史研究, 2022, 29(1): 130-143+160. Yu G H. From manufacturing power to innovation power—Overseas scholars' cognition and evaluation of the development history of science and technology in new China. Contemporary China History Studies, 2022, 29(1): 130-143+160. (in Chinese) |

| [29] |

程磊. 新中国70年科技创新发展: 从技术模仿到自主创新. 宏观质量研究, 2019, 7(3): 17-37. Cheng L. Development of science and technology in 70 years of new China: From technology imitation to independent innovation. Journal of Macro-Quality Research, 2019, 7(3): 17-37. (in Chinese) |

| [30] |

方新. 中国科技体制改革的回顾与前瞻. 科研管理, 1999, 20(3): 6-11. Fang X. Review and prospect of China's S&T system reform. Science Research Management, 1999, 20(3): 6-11. (in Chinese) |

| [31] |

胡维佳. "十二年科技规划"的制定、作用及其启示. 中国科学院院刊, 2006, 21(3): 207-212. Hu W J. The 12-year long-term science and technology development plan: Planning, effect and some enlightenments. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2006, 21(3): 207-212. (in Chinese) |

| [32] |

贺俊, 陶思宇. 创新体系与技术能力协同演进: 中国工业技术进步70年. 经济纵横, 2019, (10): 64-73. He J, Tao S Y. The The collaborative evolution of innovation system and technology capability: 70 years' industrial technology progress in China. Economic Review Journal, 2019, (10): 64-73. (in Chinese) |

| [33] |

封凯栋. 国家的双重角色: 发展与转型的国家创新系统理论. 北京: 北京大学出版社, 2022. Feng K D. Dual Roles of the State: A National Innovation System Approach for Development and Transformation Analysis. Beijing: Peking University Press, 2022. (in Chinese) |

| [34] |

路风. 走向自主创新: 寻求中国力量的源泉. 北京: 中国人民大学出版社, 2019. Lu F. Towards Indigenous Innovation: Seeking the Source of China's Power. Beijing: China Renmin University Press, 2019. (in Chinese) |

| [35] |

贺德方, 汤富强, 刘辉. 科技改革十年回顾与未来走向. 中国科学院院刊, 2022, 37(5): 578-588. He D F, Tang F Q, Liu H. Ten-year review and future trend of scientific and technological reform. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2022, 37(5): 578-588. (in Chinese) |

| [36] |

国务院新闻办公室. 中国式现代化建设取得新的历史性成就. 人民日报, 2022-06-29(06). The State Council Information Office of the People's Repulic of China. New historic achievements have been made in China modernization. People's Daily, 2022-06-29(06). (in Chinese) |

| [37] |

贺德方, 周华东, 陈涛. 我国科技创新政策体系建设主要进展及对政策方向的思考. 科研管理, 2020, 41(10): 81-88. He D F, Zhou H D, Chen T. Major achievements and development direction in construction of China's science and technology innovation policy system. Science Research Management, 2020, 41(10): 81-88. (in Chinese) |

| [38] |

陈宝明. 《科学技术进步法》: 全面构建面向未来的国家创新体系. 中国科技人才, 2022, (5): 1-8. Chen B M. The law of China on scientific and technological progress: Building a future oriented national innovation system. Scientific and Technological Talents of China, 2022, (5): 1-8. (in Chinese) |