2. 北京大学 城市与环境学院 地表过程分析与模拟教育部重点实验室 北京 100871;

3. 中国科学院生态环境研究中心 城市与区域生态国家重点实验室 北京 100085

2. Ministry of Education Laboratory for Earth Surface Processes, College of Urban and Environmental Sciences, Peking University, Beijing 100871, China;

3. State Key Laboratory of Urban and Regional Ecology, Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, China

粤港澳大湾区(以下简称“大湾区”)是我国开放程度最高、经济活力最强的城市化地区之一,在国家高质量发展大局中具有突出的带动作用和战略地位,也是《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035年)》布局的重点区域,对于国土生态安全意义重大。大湾区的生态保护与修复对维系我国南方生态屏障、促进区域高质量发展、推动生态文明建设迈上新台阶具有示范和引领作用。

中共中央、国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》中,提出“实行最严格的生态环境保护制度”“打造生态防护屏障”“加强环境保护和治理”“坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,以建设美丽湾区为引领,着力提升生态环境质量”。本文分析了大湾区国土开发与保护现状及存在问题,提出了一体化生态保护修复的相关对策建议。

1 粤港澳大湾区国土开发与保护现状多年来,大湾区以不到全国0.6%的土地承载全国约5%的人口,创造12%的国内生产总值(GDP)。随着大湾区经济社会的持续发展,快速城市化不断挤占生态空间。40多年来,大湾区填海面积达942平方公里,陆域水体减少996平方公里,自然岸线及沿海滩涂湿地面积大幅缩减,珠江口沿海成片天然红树林仅存不足0.03平方公里。1990—2021年,大湾区建设用地面积从1 191平方公里增加到6 984平方公里,占陆域国土空间总面积比例由2.1%增长到12.5%,耕地面积同期下降了24.7%。突出的人地矛盾导致优势生态空间被大量侵占,自然生态系统面临结构单一、功能退化、格局破碎化等问题,大湾区生态安全受到威胁,直接制约区域协调、有序、持续发展。

近年来,国家和地方实施了一系列生态保护修复工程。例如,“珠三角国家森林城市群”的建成,为构建大湾区生态安全新格局提供重要支撑。截至2022年,广东省已完成造林与生态修复12.8万公顷,实现矿山复绿693公顷,创建7个国家生态文明建设示范市,形成了一批生态文明建设的鲜活示范样本,有效提升了大湾区生态环境质量。当前,大湾区生态环境恶化状况得到初步缓解,局部有所好转,河流干流和主要水道水质保持良好,优良率在70%以上,空气质量指数(AQI)达标率在90%以上;建成5个国家级自然保护区和3个海岸公园,囊括77种珍稀物种,呈现丰富的生物多样性。

尽管大湾区在生态保护修复方面做出巨大努力并取得了明显成效,但是,由于大湾区国土空间资源环境超载、经济产业布局和生态格局不尽合理,以及生态保护修复历史欠账较多,大湾区生态问题呈现出明显的跨区域性、复合型特征,大湾区生态空间被挤占、自然生态系统质量偏低和持续退化等问题尚未得到根本性改变,部分行政区交界地带生态问题不容忽视。

2 存在问题 2.1 生态保护修复全要素链条管理机制尚不健全,系统性不足大湾区生态保护修复工作中,仍存在自然资源和生态要素关联机制与管理系统不明晰,具体实践难以落实等问题。当前,针对森林保护、水安全、耕地保护等领域,大湾区已出台不少制度措施,但针对湿地等要素的保护修复管理制度相对不足。此外,大湾区生态保护修复的对象是包括山、水、林、田、湖、草、海等全要素在内的生命共同体,这一生命共同体中各要素相互作用,形成具有特定结构和功能的统一整体[1]。然而,大湾区在具体实践中常出现“多要素简单加和”的情况,仅将要素简单分类保护修复,忽略了要素之间存在相互影响的关系。如何厘清各要素的关联和秩序并实现全要素系统耦合,已成为当前大湾区生态保护修复实现高效治理的核心瓶颈。

2.2 生态保护修复跨区域合作机制有待完善,整体性不够面向自然生态地理单元连续性和行政单元离散性的现实矛盾,生态地理的无形边界和行政区域的有形边界在一体化生态保护修复中并不一致。大湾区在跨区域、跨部门生态保护修复的合作机制上仍存在整体性不足,城市之间资源要素的流动和相互协作尚不充分,忽视了生态系统服务在跨行政区尺度下的系统性与局域生态风险的溢出效应,导致当前生态保护修复碎片化现象仍较为突出[2]。例如,仅在大湾区河流下游进行生态修复,会导致中上游无法共享生态效益。如果中上游持续污染,可能导致下游生态环境被再次破坏。因此,大湾区不同行政区域、不同生态保护修复主体间存在利益博弈。尤其是粤、港、澳三地的决策体系、立法程序、执行机构存在差异,使得三地在生态保护修复的实施过程中存在不一致性。例如,珠江西岸、东岸以及港澳地区的自然资源禀赋、生态环境质量、其他生产要素条件及发展结构和水平存在显著差异,使地区间的行为逻辑及发展方式具有“异质性”,进而导致生态保护修复过程的一体化协同存在困难。

2.3 生态保护修复同经济社会发展存在目标格局错位,协同性欠佳大湾区幅员辽阔、各地情况迥异,区域间发展不均衡,面临生态保护修复目标与经济社会发展目标不匹配的现实矛盾[3]。例如,经济社会发展水平高的香港、澳门、广州和深圳,追求更高的生态目标,对生态系统服务增益具有更高要求;而肇庆、江门等城市则更加关注经济社会发展目标。生态保护修复与经济社会发展的目标不适配、社会经济产业结构调整不及时,生态修复格局和功能不持续,制约了生态治理有效地在大湾区全域展开、一体化施策,进而难以支撑大湾区的高质量发展。如果不开展大湾区生态保护修复与经济社会发展目标适配的顶层设计优化,在县市层面的地方实践中往往会局限于局地视角,容易忽略要素主体的尺度分异,不利于大湾区生态保护修复效益的整体提升。

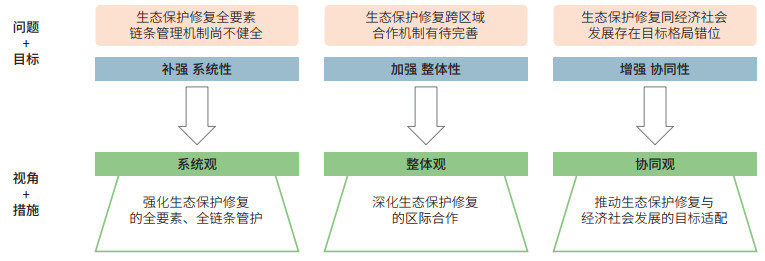

3 对策建议针对以上存在的问题,为切实提升大湾区生态环境质量,确保区域生态安全与可持续性发展,基于“问题-目标-视角-措施”逻辑链条,提出3个方面的生态保护与修复对策建议(图 1)。

|

| 图 1 生态保护修复的“问题-目标-视角-措施”逻辑链条 Figure 1 "Problem-target-perspective-measure" logic chain of ecological protection and restoration |

以系统治理为目标,深入研究大湾区生态保护修复要素间的互馈关系,因地制宜确定要素开发保护统筹管治策略,重点推进水-耕地-森林-湿地等资源要素的耦合。① 坚持顶层设计、规划指引,以耦合视角统筹多类资源要素效益,健全大湾区国土空间规划体系和国土空间用途管制制度[4]。遵循自然资源和生态系统的有机联系与发展规律,协同耕地资源、矿产资源、森林资源、湿地资源等单要素管理业务体系,构建大湾区高质量生态保护修复格局。② 融合业务系统需求,优化资源高效开发与保护管控手段。根据生态过程动态演变规律对山水林田湖草海各生态要素进行适应性管理、科学配置、高效利用、全面节约,健全大湾区生态要素调查监测评价体系,探索建立大湾区生态保护修复一体化预警机制,强化规划刚性约束与弹性调整的有机衔接,优化国土空间开发保护新格局。

3.2 从整体观视角,深化生态保护修复的区际合作自然地理单元的连续性、生态系统的整体性、生态系统服务的空间溢出效应,决定了大湾区生态保护修复应作为一个共同体来统筹考虑[5]。以协调空间布局为目标,从大湾区整体性出发,明确生态保护修复的重点区域,完善全域生态保护修复,重点推动港深中珠澳“圈”型都市区、广州都市圈、深圳都市圈和珠西都市圈内的区际合作[6]。① 整合多级空间布局,连通大湾区与地方网络生态安全格局。在严守大湾区生态保护红线、自然保护地体系的基础上,在大湾区内实施重要生态系统保护和修复重大工程,整体打造区域生态屏障,优化生态廊道体系,构建网络化的大湾区生态安全格局。② 拓宽跨域合作渠道,推动区际协同生态保护修复战略[7]。面向大湾区生态保护修复重点区域,打造衔接有效、功能全面的联系渠道,促进粤、港、澳间,以及“9+2”城市①间的沟通。加强区域间的合作,建立大湾区生态治理合作机构,推进重要战略空间功能协调,促进互联互通,实现生态协同治理。

① “9+2”城市指广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市等9个城市和香港、澳门2个特别行政区

3.3 从协同观视角,推动生态保护修复与经济社会发展的目标适配以人地和谐为目标,统筹考虑生态保护修复与经济社会发展之间权衡和协同的关系,将生态保护修复融入经济、社会建设中,促进经济社会-生态系统可持续发展,培育生态产品市场、健全绿色“定价”体系及建立跨地区生态收益分享机制等。① 充分利用生态学和地理学等研究成果,切实增强科学理念引领可持续发展[8, 9]。明晰经济社会-生态要素的耦合机理,以时空流动的视角认识生产、生活、生态功能的区域权衡或协同,服务于大湾区国土空间、区域内生态空间的规划指引和功能定位[10]。② 提升生态系统多样性、稳定性和持续性。全力创建南岭国家公园,积极推进大湾区生物多样性保护,提高生态系统质量和稳定性。全面落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035年)》,加强保护生态资源,开展生境恢复和受损生态系统修复项目,巩固和增强大湾区生态系统碳汇能力。

积极推动自然资源利用方式、生态保护措施转变,推进自然资源利用总量管理和科学配置,提升自然资源利用质量和效益,助力民生福祉提升。① 推进大湾区生态资源与文化资源的有机融合。打造“生态+文化”资源整合,探寻融合发展、相互促进的保护利用路径,推动湿地文化、乡村文化、旅游文化等生态文化产业,将文化发展与生态保护紧密结合。② 健全生态惠民措施,推动经济社会的高质量发展[11]。积极完善大湾区山、水、林、田、湖、草、海等全要素的节约集约利用制度和生态保护修复治理体系,推动大湾区生态要素利用方式、生态保护措施转变,健全生态产品价值实现机制,实现以生态促发展,充分保障大湾区经济社会高质量发展。

| [1] |

Feng R D, Wang F Y, Wang K Y. Spatial-temporal patterns and influencing factors of ecological land degradation-restoration in Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area. Science of the Total Environment, 2021, 794: 148671. DOI:10.1016/j.scitotenv.2021.148671 |

| [2] |

王世豪, 黄麟, 徐新良, 等. 粤港澳大湾区生态系统服务时空演化及其权衡与协同特征. 生态学报, 2020, 40(23): 8403-8416. Wang S H, Huang L, Xu X L, et al. Spatial and temporal evolution of ecosystem services and its trade-offs and synergies in Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area. Acta Ecologica Sinica, 2020, 40(23): 8403-8416. (in Chinese) |

| [3] |

王文静, 韩宝龙, 郑华, 等. 粤港澳大湾区生态系统格局变化与模拟. 生态学报, 2020, 40(10): 3364-3374. Wang W J, Han B L, Zheng H, et al. Evolution and simulation of ecosystem patterns in Guangdong-Hong Kong-Macau Bay Area. Acta Ecologica Sinica, 2020, 40(10): 3364-3374. (in Chinese) |

| [4] |

傅伯杰. 国土空间生态修复亟待把握的几个要点. 中国科学院院刊, 2021, 36(1): 64-69. Fu B J. Several key points in territorial ecological restoration. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2021, 36(1): 64-69. (in Chinese) |

| [5] |

彭建, 吕丹娜, 董建权, 等. 过程耦合与空间集成: 国土空间生态修复的景观生态学认知. 自然资源学报, 2020, 35(1): 3-13. Peng J, Lyu D N, Dong J Q, et al. Processes coupling and spatial integration: Characterizing ecological restoration of territorial space in view of landscape ecology. Journal of Natural Resources, 2020, 35(1): 3-13. (in Chinese) |

| [6] |

Jiang H, Peng J, Dong J Q, et al. Linking ecological background and demand to identify ecological security patterns across the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area in China. Landscape Ecology, 2021, 36(7): 2135-2150. |

| [7] |

王军, 应凌霄, 钟莉娜. 新时代国土整治与生态修复转型思考. 自然资源学报, 2020, 35(1): 26-36. Wang J, Ying L X, Zhong L N. Thinking for the transformation of land consolidation and ecological restoration in the new era. Journal of Natural Resources, 2020, 35(1): 26-36. (in Chinese) |

| [8] |

刘毅, 杨宇, 康蕾, 等. 新时代粤港澳大湾区人地关系的全球模式与区域响应. 地理研究, 2020, 39(9): 1949-1957. Liu Y, Yang Y, Kang L, et al. Human-environment system in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area: Global model and local response. Geographical Research, 2020, 39(9): 1949-1957. (in Chinese) |

| [9] |

Wu X T, Fu B J, Wang S, et al. Decoupling of SDGs followed by re-coupling as sustainable development progresses. Nature Sustainability, 2022, 5(5): 452-459. |

| [10] |

彭建, 吕丹娜, 张甜, 等. 山水林田湖草生态保护修复的系统性认知. 生态学报, 2019, 39(23): 8755-8762. Peng J, Lü D N, Zhang T, et al. Systematic cognition of ecological protection and restoration of mountains-riversforests-farmlands-lakes-grasslands. Acta Ecologica Sinica, 2019, 39(23): 8755-8762. (in Chinese) |

| [11] |

王军, 钟莉娜. 生态系统服务理论与山水林田湖草生态保护修复的应用. 生态学报, 2019, 39(23): 8702-8708. Wang J, Zhong L N. Application of ecosystem service theory for ecological protection and restoration of mountain-riverforest-field-lake-grassland. Acta Ecologica Sinica, 2019, 39(23): 8702-8708. (in Chinese) |