编者按 党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设摆在全局工作的突出位置。我国生态文明建设从认识到实践都发生了历史性、转折性、全局性的变化。为科学揭示这些变化,自2022年3月以来,中国科学院组织南京地理与湖泊研究所、东北地理与农业生态研究所、成都山地灾害与环境研究所、新疆生态与地理研究所、西北生态环境资源研究院、城市环境研究所、生态环境研究中心等院属单位,编制形成了《中国湖泊生态环境研究报告》《中国湿地研究报告》《中国山地研究与山区发展报告》《中国西北干旱区水资源与生态环境研究报告》《中国东部超大城市群生态环境研究报告》等5个报告,系统研究并深刻阐示了湖泊、湿地、山地、西北干旱区和东部超大城市群等所取得的进展与成效。《中国科学院院刊》在这5个报告的基础上,以“中国生态文明建设进展与成效”为题,形成系列文章,科学分析上述典型生态系统和典型区域的长期生态环境变化情况,特别是党的十八大以来的变化状况,并提出了生态环境保护建议。本专题由中国科学院科技促进发展局指导推进。

2. 中国科学院 科技促进发展局 北京 100864

2. Bureau of Science and Technology for Development, Chinese Academy of Scinences, Beijing 100864, China

湖泊是重要的国土资源和陆表系统关键地理单元,是“山水林田湖草沙”生命共同体的重要组成部分,在水资源供给、防洪抗旱、水质净化、生物多样性保护等方面发挥着不可替代的作用[1-3],具有独特的资源、生态和文化价值。作为内陆水体,湖泊对全球环境变化、区域气候和流域人类活动响应敏感。从全球范围来看,工业化、城市化和现代化学农业带来的湖泊生态环境问题,是世界各国面临的共同挑战。

鉴于湖泊在经济社会发展中的重要地位和意义,湖泊生态环境问题一直受到各方关注。党的十八大以来,党和国家高度重视生态文明建设。习近平总书记先后到洱海、洞庭湖、查干湖、滇池、巢湖、丹江口水库和青海湖等视察,并就我国湖泊生态环境保护与综合治理作出了重要指示。我们主要基于湖泊调查和长期监测数据,选择我国不同区域典型湖泊,科学分析其生态环境状况及变化趋势,客观评价近10年来我国湖泊生态环境保护的成效;同时针对我国湖泊生态环境面临的问题,提出了我国湖泊生态环境保护、治理和修复等方面的保护对策。

1 我国湖泊生态环境总体状况与保护成效 1.1 我国五大湖区典型湖泊生态环境变化状况我国湖泊主要分布在东部平原、云贵高原、青藏高原、蒙新高原和东北平原五大湖区。本文选取五大湖区中的太湖、巢湖、鄱阳湖、洪泽湖、滇池、抚仙湖、青海湖、色林错、博斯腾湖、呼伦湖、查干湖等自然湖泊,以及千岛湖和天目湖2个水库型湖泊为典型研究对象,分析了上述湖泊的生态环境状况及变化趋势。

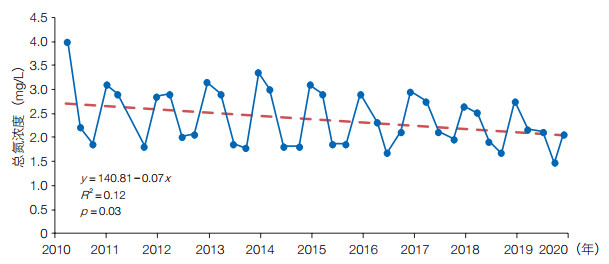

(1)东部平原地区典型湖泊——太湖、巢湖富营养化得到遏制,鄱阳湖和洪泽湖在水质趋好的同时,生态系统完整性有所提升。相较于2012年,2021年太湖水体总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数等关键水质指标浓度年均值下降幅度分别为12%、24%、63% 及6%(图 1);尽管蓝藻水华仍然存在,但其引发的“湖泛”等次生灾害基本消除,有效保障了长三角地区的供水安全。同样地,2020年相较于2012年,巢湖总磷、总氮、高锰酸盐指数等关键水质指标浓度年均值下降幅度分别为19%、14% 及26%;近年来环巢湖湿地建设形成了较大规模的植物群落带,促进了巢湖生态系统的逐步完善和发展。鄱阳湖近年来水质呈现好转的态势,主要污染物总磷浓度年均值有所下降。2012—2020年鄱阳湖湿地洲滩植被生物量年际变化平缓,生物量变化范围在2 595—3 530 g/m2,年均3 038 g/m2,变异幅度相对较小。2012年以来,鄱阳湖湿地典型洲滩植物群落的优势种重要值均保持在0.6以上,显示了较为稳定的群落结构状态,对鄱阳湖生态系统结构稳定与生态功能维持起到了重要的支撑作用[4]。由于洪泽湖湖泊蓄水量增加,使得其水环境容量也有所增加,洪泽湖的湖泊生态系统的完整性也稳步提升。

|

| 图 1 2010—2020年太湖总氮浓度变化情况 Figure 1 Changes of total nitrogen in Taihu Lake between 2012 and 2020 |

(2)云贵高原地区典型湖泊——滇池和抚仙湖的水质和生态状况明显改善。滇池近年来水质持续改善,由2012年的劣Ⅴ类,至2020年转为Ⅳ类;2019年的水体叶绿素a浓度较2014年下降8%,中度及以上蓝藻水华发生频次减少约84%;耐污种寡毛类和摇蚊幼虫类底栖动物密度2020年比2011年分别下降97% 和56%,湖滨区域喜清洁水体的软体动物增多;浮游动物物种丰富度增加,出现了清洁水体的指示类群;通过增殖放流等恢复与保护措施,滇池金线鲃等土著鱼类的濒危状况得到缓解。2012年以来,抚仙湖水质稳中向好,一直优于地表水Ⅱ类,其2×1010 m3优质淡水成为我国重要的战略资源;与2012年相比较,抚仙湖2020年入湖的总磷和总氮浓度分别下降了24% 和26%,水体营养水平维持在贫-中营养状态;湖滨缓冲带与滨湖湿地显著恢复,鸟类等生物多样性增加,标志性的红嘴鸥等候鸟在冬季出现。

(3)青藏高原地区典型湖泊——青海湖和色林错的蓄水量显著增加,生态系统完整性提升。青海湖自2004年以来水位逐渐上升,2020年平均水位达到3 196 m,为近50年来最高水位,湖泊面积由2012年的4 351 km2增加到2020年的4 541 km2,水生态服务功能提升;水禽种类和数量显著增加,2021年分别达到96种和57.1万只,关键鱼类青海湖裸鲤种群得到极大恢复,资源量由2012年的3.45万吨增加到2021年的10.85万吨。自1997年以来,色林错湖泊面积迅速扩大,2002年成为西藏第一大湖,湖泊面积从2000年11月的1 930 km2扩张到2011年8月的2 354 km2,2018年10月湖泊面积达2 464 km2;色林错水质较好,2019年湖泊盐度为7.8‰,与2014年调查数据0.80% 相比略有下降,较20世纪70年代调查数据大幅下降;2019年湖泊浮游植物调查发现多为广布种和常见种,适宜淡水或微咸水环境,与2012年相关调查结果相比,生物物种向微咸水、淡水种更替。

(4)蒙新高原地区典型湖泊——博斯腾湖和呼伦湖的水位和面积恢复,水体咸化明显缓解。博斯腾湖自2014年以来水位明显回升,水位从2014年的1 045.3 m增至2020年的1 047.8 m,湖泊面积从2014年的909 km2增至2020年的1 140 km2,水环境容量显著增加;博斯腾湖营养状态好转,2011—2020年水体总磷、总氮和高锰酸盐指数浓度显著下降。自2012年以来呼伦湖水位上升了2.5 m,湖泊面积增加了300 km2。

(5)东北平原地区典型湖泊——查干湖的萎缩与水质恶化趋势得到遏制。查干湖从“无水”到“有水”再到“清水”,水体透明度从2011年的0.45 m上升到2020年的0.58 m,自2012年以来湖泊面积稳定在300 km2,水体营养盐浓度部分下降,水质由2012年前Ⅴ类水质改善为2020年Ⅳ类,氟化物浓度持续增加趋势受到遏制。查干湖从单一的治理举措到“山水林田湖草沙”系统保护和修复,生态健康状况呈向好态势,湖泊重焕活力。

(6)水库型典型湖泊——千岛湖和天目湖的生态环境总体优良。千岛湖自2012年以来水生态环境保持优良,2012—2021年大坝前透明度均值达5.67 m,总磷浓度均值为0.008 mg/L,总氮浓度均值为0.90 mg/L,高锰酸盐指数浓度均值为1.14 mg/L,出界断面水质维持Ⅰ类;新安江跨界生态补偿有效保障了上游来水水质,2012—2021年皖浙跨界断面水体总磷浓度均值为0.038 mg/L,总氮浓度均值为1.30 mg/L,为千岛湖库区良好水质维持提供了重要保障。

1.2 我国湖泊生态环境保护成效党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设摆在全局工作的突出位置,推进“山水林田湖草沙”一体化保护修复,开展了一系列根本性、开创性、长远性工作。党和国家对湖泊生态环境问题愈加重视,在不断加大的治理投入下,碧水保卫战成效显著,我国湖泊富营养化的趋势得到明显遏制,水质得到明显改善,湖泊生态系统健康状况已逐步恢复,湖泊生态环境状况整体明显趋好[5, 6]。

(1)可利用湖泊淡水资源总量显著增加,湖泊对我国水安全保障的作用更加凸显。我国现有面积1 km2以上的天然湖泊2 670个,总面积8.07×104 km2,其中面积10 km2以上的湖泊总水量1.04×1012 m3。现有水库9.86万座,总库容9.306×1011 m3,比2011年分别增加10 100座和2.105×1011 m3。受益于湖泊保护和水质改善,全国湖泊和和水库型集中式饮用水源地占比近5年由33% 增加至40%,服务了全国近50% 的人口。近10年来,青海湖、呼伦湖、博斯腾湖等大型湖泊水量均显著增加。青海湖水量2005—2020年快速增长,水量已恢复甚至超过1960年左右状态;色林错流域降水和冰雪消融水增加,入湖流量增大;呼伦湖面积总体稳定在2 000 km2以上;博斯腾湖水量显著增加,从2012年的57.6 ×108 m3增加到2020年的81.8 ×108 m3,增加了42%。干旱半干旱区湖泊水位持续上升,湖泊咸化明显改善,对缓解区域水资源短缺、提升湖泊生态服务功能、保障我国北方生态安全发挥了更大的作用[7, 8]。

(2)重点治理湖泊水质呈现好转态势,湖泊富营养化得到遏制,发生藻华的湖泊数量减少,我国大部分湖泊透明度上升。国家重点治理的湖泊,如“三湖”(太湖、巢湖、滇池)等,其富营养化趋势得到明显遏制。①太湖。 2012年以来太湖水质稳中向好,太湖已成为上海重要的饮用水源地。太湖连续10年实现国务院提出的“两个确保”目标[9, 10]。②巢湖。巢湖水质自2012年以来不断改善,水质由劣Ⅴ类好转为Ⅳ—Ⅲ类。③滇池。滇池水质实现“脱劣”,水质达到Ⅳ类[11]。我国重点治理湖泊从单一的治理举措,到统筹上下游、兼顾左右岸的系统谋划,水质状况呈向好态势,湖泊重焕活力,治理与保护成效显著。④洪泽湖。洪泽湖近年来实施了退圩(渔)还湖工程,2021年开敞水域面积较2010年增加了约45 km2,水域空间得到扩展;水质趋于好转,保障了区域用水及南水北调东线供水安全。天目湖自2012年以来水环境明显改善,保障了溧阳市饮用水安全;至2021年,高锰酸盐指数和氨氮浓度均稳定在Ⅰ—Ⅱ类水质标准。⑤博斯腾湖。博斯腾湖水体氮磷浓度下降态势明显,矿化度下降,从微咸水湖再次转为淡水湖,富营养化状态好转。近10年来,我国70% 大中型湖泊透明度增加,湖泊整体变清,出现藻华的湖泊数量开始递减,湖泊富营养化得到明显遏制,水质总体状况趋好。

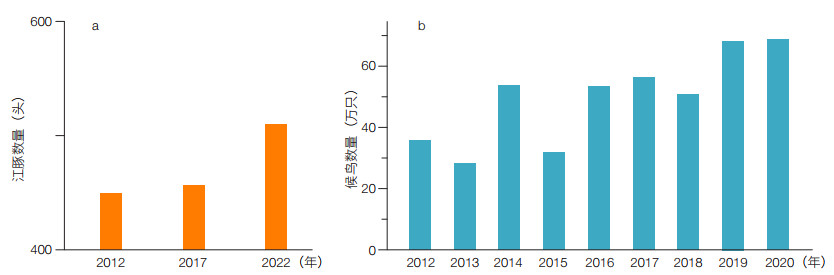

(3)湖泊水生植被逐步恢复,重要湖泊生物多样性水平稳步提升,湖泊生态服务功能改善。面积大于50 km2以上有水生植被分布的64个湖泊中,前5年(2010—2014年)和后5年(2015—2019年)间分别有43% 和40% 的湖泊水生植被呈现显著增加趋势。通过生态保护和修复工程的实施,重要湖泊的生态环境趋于好转,生物多样性稳步提升,生态系统完整性和稳定性提高。博斯腾湖湖滨带水生植被逐步恢复;抚仙湖通过人工放流等恢复与保护措施,鱇浪白鱼等土著鱼类种群逐步恢复,湖泊生态系统稳定性提升。2020年调查结果显示,滇池湖滨湿地植物物种达到303种,记录鸟类达139种,湖泊生态系统健康向好发展;大型通江湖泊湿地生物多样性显著提升,鄱阳湖长江江豚种群数量从2012年约450头增加至2022年500余头;鄱阳湖湖区越冬水鸟数量增长明显,候鸟总数由2012年的35.7万只上升至2020年的68.9万只,物种数稳定维持在50种以上(图 2)。近10年来天目湖流域实施生态空间优化与水土共治,沿湖生态缓冲区生态质量逐渐好转,水质大幅度改善,生态服务功能和生态产品价值显著提升。

|

| 图 2 鄱阳湖江豚(2012—2022年)(a)及候鸟数量(2012—2020年)(b)变化情况 Figure 2 Changes the number of Yangtze finless porpoise (from 2012 and 2022) (a) and migratory birds (from 2012 and 2020) (b) in Poyang Lake |

长江中下游湖泊普遍存在总氮、总磷超标等问题,湖泊水体中的初级生产力从以水生植物为主转化为以浮游植物为主,藻类水华频发、水体透明度下降,出现水体缺氧、厌氧和发臭现象,抑制了水生植物生长,造成草型生态系统退化,形成藻型湖泊生态系统。建议:从湖泊流域生态系统整体性出发,进一步统筹“山水林田湖草沙”系统的各要素,把治水与治山、治林、治田等有机结合起来,将湖体、湖滨带、环湖缓冲带和整个流域作为不可分割的有机整体,实行湖泊流域综合管理;围绕水污染防治、水环境治理、水生态修复等目标,加强湖泊流域统筹管理,构建一体化保护与系统治理体系;坚持生态优先、绿色发展的系统思维,加强湖泊流域空间科学管控,协同保护与利用的关系,探索资源消耗少、环境代价小的湖泊流域高质量发展路径。

2.2 湖泊生态环境治理与保护中科技支撑能力尚需进一步提高,建议加强湖泊流域系统科学研究和技术创新,进一步提升科技支撑能力从总体上看,湖泊生态环境治理与保护的总体创新能力不强,工艺材料、关键技术和设备水平还需得到较大的提升,相关基础研究和应用研究均落后于西方发达国家,科技在我国湖泊生态环境保护中的支撑作用还需加强。建议: ①突出我国湖泊生态环境的问题导向和需求引导,通过原始创新、集成创新与引进消化吸收再创新,形成具有自主知识产权的核心技术、关键技术和有利于自主创新的体制机制,促进我国湖泊生态环境问题根本性地解决。②全面调查我国湖泊的环境状况,建立最权威的数据库;加强湖泊流域系统基础科学研究,为湖泊保护与治理修复提供基础数据;研发湖泊营养盐高效去除与藻类水华控制的革新技术,有效控制湖泊富营养化,在典型湖泊流域开展引领性技术集成应用示范。③打造国家级湖泊科学研究中心,构建重点湖泊流域系统监测网络,进一步提升湖泊生态系统感知与模拟能力,推进湖泊管理数字化建设,研创我国“数字湖泊”,服务湖泊流域综合治理与创新管理。

2.3 湖泊生态环境的基础性研究和重大湖泊生态保护工程需要进一步加强,建议启动实施国家湖泊生态修复工程,进一步推动湖泊高质量保护我国湖泊生态环境保护领域的基础研究与应用基础研究尚不足以完全解决我国湖泊所面临的复杂、潜在和新型生态环境问题。部分生态环境问题的成因、机理和机制研究不足,湖泊污染治理未形成长效运行保障机制,缺乏先进适用技术。建议: ①加强湖泊生态环境的基础研究,真正发挥环境科技的支撑和引领作用;针对不同湖泊长期演变特点,开展成因分析和问题诊断,因湖施策、一湖一策,进一步科学制定湖泊治理方案,确定湖泊修复目标和保护策略。②启动实施国家重点湖泊生态修复工程,强化湖泊生态缓冲带建设工程、水系整治与连通工程、污染治理与资源化利用工程、湖泊自然保护与生态修复工程、湖泊保护的能力建设和科技支撑工程等,全面提升湖泊保护和治理水平。③对富营养化湖泊继续加大污染物管控力度,稳步改善湖泊水质,实施生态修复工程,逐步恢复良性生态系统;对水质较好的湖泊强调优先保护,探索全周期过程治理方式,积极推动湖体和湖荡、上游流域水源涵养区、重要入湖通道、主要过水湖泊、重要疏水通道、河湖岸带等重要生态系统联动保护和修复治理。

2.4 湖泊生态环境保护的管理体制不够完善,建议大力推进科技湖长制,进一步提升湖泊科学管理和保护水平,推动湖泊保护国家立法湖泊生态环境保护工作的复杂性除了对科学研究方面提出了较高要求,也决定了这项工作不可能由单个的部门完成,必须发挥各相关职能部门的作用协同推进。因此,改革完善我国湖泊生态环境保护的管理体制和运行机制就显得尤为重要。建议: ①整合科技力量,加强湖泊研究,建立健全科技支撑体系。②在我国重要湖泊设立科技湖长,为行政湖长制提供科技支撑。③建立和完善湖泊保护综合评价与考核制度,建立跨区域湖泊流域联防联控机制,构建湖泊流域生态产品价值实现机制,形成政府主导、社会参与的湖泊流域保护模式。④采用“生态银行”模式,完善湖泊生态效益补偿制度。⑤探索设立重点湖泊流域绿色发展基金,强化对湖泊生态环境治理技术研发、示范应用、产业化全链条的支持力度。⑥推动湖泊保护纳入国家立法计划,加快湖泊保护治理的相关法规体系建设,健全湖泊流域保护行政执法与刑事司法衔接工作机制。

致谢 本文是基于《中国湖泊生态环境研究报告》的概括性凝练,该报告由南京地理与湖泊研究所近100位科研人员共同编写。中国科学院科技促进发展局文亚、张鸿翔、翟金良、任小波、段晓男、汤青、谢天、邢晓旭等在报告修改过程中提供了极为细致的修改和精心的指导,特此致谢。| [1] |

陈亚宁. 中国西北干旱区水资源研究. 北京: 科学出版社, 2014. Chen Y N. Research on Water Resources in Arid Regions of Northwest China. Beijing: Science Press, 2014. (in Chinese) |

| [2] |

秦大河, 翟盘茂. 中国气候与生态环境演变. 北京: 科学出版社, 2021. Qin D H, Zhai P M. Climate and Environment Changes in China. Beijing: Science Press, 2021. (in Chinese) |

| [3] |

吴立宗, 李新. 中国第一次冰川编目数据集. 兰州: 寒区旱区科学数据中心, 2004. Wu L Z, Li X. The first Chinese Glacier Inventories. Lanzhou: Scientific Data Center for Cold and Arid Regions, 2004. (in Chinese) |

| [4] |

刘时银, 郭万钦, 许君利. 中国第二次冰川编目数据集. 兰州: 国家冰川冻土沙漠科学数据中心, 2019. Liu S Y, Guo W Q, Xu J L. The Second Chinese Glacier Inventories. Lanzhou: National Cryosphere Desert Data Center, 2019. (in Chinese) |

| [5] |

李忠勤, 李开明, 王林. 新疆冰川近期变化及其对水资源的影响研究. 第四纪研究, 2010, 30(1): 96-106. Li Z Q, Li K M, Wang L. Study on recent glacier changes and their impact on water resources in Xinjiang. Quaternary Sciences, 2010, 30(1): 96-106. (in Chinese) |

| [6] |

李忠勤. 山地冰川物质平衡和动力过程模拟. 北京: 科学出版社, 2019. Li Z Q. Simulation of Mass Balance and Dynamic Process of Mountain Glaciers. Beijing: Science Press, 2019. (in Chinese) |

| [7] |

Huss M, Hock R. Global-scale hydrological response to future glacier mass loss. Nature Climate Change, 2018, 8(2): 135-140. DOI:10.1038/s41558-017-0049-x |

| [8] |

Zhao H Y, Su B, Lei H J, et al. A new projection for glacier mass and runoff changes over High Mountain Asia. Science Bulletin, 2023, 68(1): 43-47. DOI:10.1016/j.scib.2022.12.004 |

| [9] |

Wang H J, Chen Y N, Li W H. Characteristics in streamflow and extremes in the Tarim River, China: Trends, distribution and climate linkage. International Journal of Climatology, 2015, 35(5): 761-776. DOI:10.1002/joc.4020 |

| [10] |

Fang G H, Li Z, Yang J, et al. Changes in flooding in the alpine catchments of the Tarim River Basin, Central Asia. Journal of Flood Risk Management, 2022, e12869. |

| [11] |

Deng H J, Chen Y N. Influences of recent climate change and human activities on water storage variations in Central Asia. Journal of Hydrology, 2017, 544: 46-57. DOI:10.1016/j.jhydrol.2016.11.006 |

| [12] |

Huang W J, Duan W L, Chen Y N. Unravelling lake water storage change in Central Asia: Rapid decrease in tail-end lakes and increasing risks to water supply. Journal of Hydrology, 2022, 614: 128546. DOI:10.1016/j.jhydrol.2022.128546 |