2. 中国科学院 科技促进发展局 北京 100864;

3. 中国科学院生态环境研究中心 北京 100085

2. Bureau of Science and Technology for Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100864, China;

3. Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, China

湿地生态系统广泛分布于世界各地。作为国土空间的重要组成以及重要的自然资源,湿地为人类提供了不可替代的生存环境,其面积、分布和健康状况与人类社会的发展密切相关。湿地生态系统具有涵养水源、抵御洪水、补给地下水等诸多独特的水调节功能,同时具有生物多样性维持、调节气候、固碳、净化水质等诸多生态环境功能。此外,湿地丰富的动植物资源不仅具有研究价值,还能为生产生活提供大量物质支撑[1]。因此,湿地是“五库”(“种库”“水库”“碳库”“粮库”“钱库”)功能属性最突出的生态系统之一[2]。然而,受气候变化和人类活动的叠加影响,全球湿地退化严重,在1700—2020年期间,全球共损失3.4×106 km2的内陆湿地,且主要集中在欧洲、美国和中国[3];湿地面积丧失和功能退化引发了一系列的生态环境问题,湿地保护与恢复因而受到国内外高度关注。党的十八大以来,我国制定了若干湿地保护与修复计划,对湿地开展全面保护。先后实施《全国湿地保护“十三五”实施规划》、出台《中华人民共和国湿地保护法》、印发《全国湿地保护规划(2022—2030年)》,湿地保护工作取得了历史性的成就。

习近平总书记在党的二十大报告中对新时代生态文明建设作出了重要部署,强调要推动绿色发展、促进人与自然和谐共生。在新的历史时期,国家生态安全、粮食安全、水安全及“双碳”目标对我国湿地保护、修复和管理工作提出了更高的要求[4]。而更有效的湿地保护与恢复工作必须建立在科学理论认知和先进技术经验总结的基础之上。为此,本文基于中国湿地基础研究、调查监测和科学实践,系统梳理了我国湿地保护工作取得的重大成就,全面总结了湿地保护与修复、管理与合理利用先进技术与经验,提出针对中国湿地生态系统保护与修复等方面的研究和管理建议。

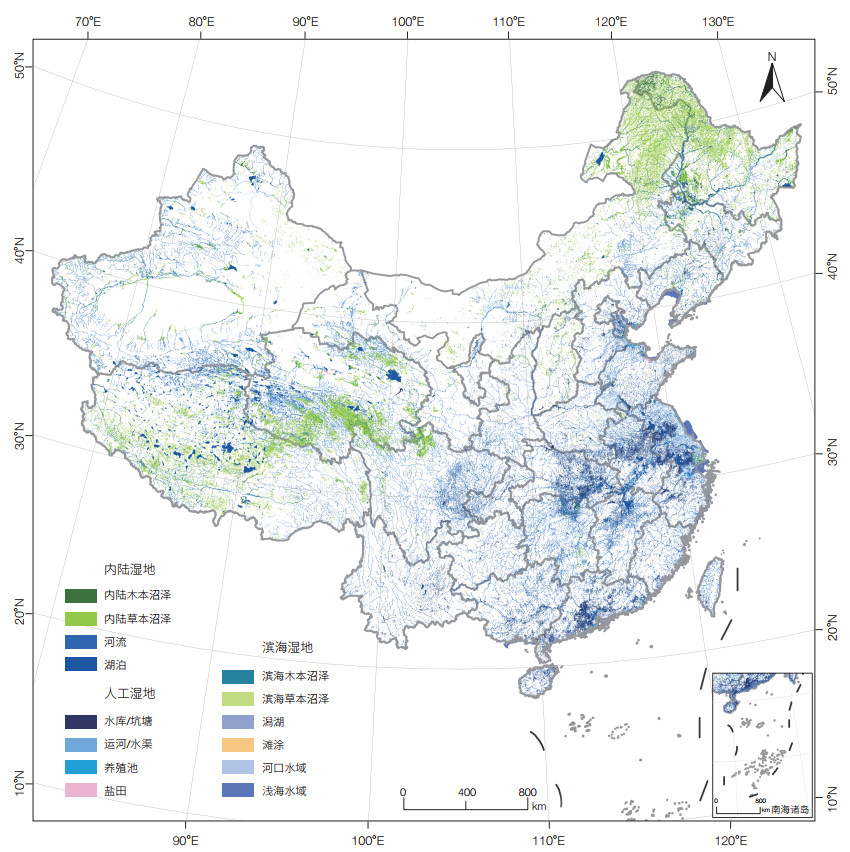

1 中国湿地资源概况我国湿地分布广泛、类型多样,覆盖了《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》(以下简称“《湿地公约》”)划分的全部42个类型[5]。遥感监测结果显示,2020年中国湿地面积约为41.2×104 km2,位居亚洲第一;其中沼泽湿地面积约为16.3×104 km2,占湿地总面积的39.5%。在地理空间分布上,我国湿地类型具有明显的区域差异(图 1)[6],既呈现一定的地带性规律,同时也具有非地带性或地区性差异。东部地区河流湿地较多,且主要分布在湿润多雨的季风区。东北部地区沼泽湿地较多,以东北三江平原、大兴安岭、小兴安岭、长白山为主要分布区。湖泊湿地主要分布在长江中下游和青藏高原,其中青藏高原和西北干旱地区湖泊多为咸水湖和盐湖[5]。我国大陆海岸线自鸭绿江口至北仑河口,长达18 000 km,孕育了大面积滨海湿地。其中,杭州湾以北的滨海湿地主要为沙质和淤泥质海滩,杭州湾以南则以岩石性海滩为主[5]。在东北地区、长江中下游、黄河中上游及广东省等水利资源较为丰富的地区分布着大量的水库、池塘等人工湿地。

我国湿地资源曾长期受到湿地垦殖、围垦、改造、环境污染和生物资源过度利用等因素的威胁,面积丧失和功能退化问题突出。根据第二次全国湿地资源调查结果,2003—2013年期间,我国湿地面积减少率达到8.82%。我国从政策、科研方面加以引领,积极保护、恢复及重建湿地,维护湿地生态安全[7],先后经历了摸清家底和夯实基础(1992—2003年)、抢救性保护(2004—2015年)、全面保护(2016—2021年)3个重要保护历程。特别是党的十八大以来,通过退耕还湿、退塘还湿,以及建立湿地保护区、湿地公园等措施,有效地减缓了人类胁迫,湿地损失率得以降低,湿地生态功能得以提升。

2 湿地保护取得的主要成效 2.1 湿地面积呈恢复态势,湿地保护体系与科研平台建设日趋完善党的十八大以来,我国采取有力保护恢复措施,使湿地损失速率不断下降,湿地人为胁迫逐渐减少,退化湿地生态恢复成效明显。截至2021年,全国已建立600多处湿地自然保护区、1 600多处湿地公园(其中包括899个国家湿地公园)[8];截至2023年,建立国际重要湿地82处,总面积居世界第4位;目前,全国湿地保护率超过52%。近年来,我国湿地面积减少的趋势得到明显遏制。根据遥感监测结果,2015—2020年,我国湿地总面积呈现恢复态势,5年间净增903 hm2;尤其是红树林面积恢复成效明显,中国红树林的总面积基本恢复到1980年水平。

此外,我国在湿地研究平台建设方面取得显著成绩。在国际上,我国深度参与《湿地公约》事务和规则制定,积极开展国际合作,为国际湿地保护提供了先进经验与成功案例。2017年,成立国际湿地科学家学会中国分会(China Chapter of SWS);2020年,中国科学院牵头的“国际湿地研究联盟”入选“一带一路”国际科学组织联盟(ANSO)[4]。在国家层面,2019年成立了“国家湿地研究中心”,这也标志着我国湿地研究国家级平台的成立[3]。野外台站是我国湿地保护与恢复领域重要的野外观测实验、科学研究和示范基地,目前我国已经建立黑龙江三江沼泽湿地、黑龙江兴凯湖湖泊湿地、辽宁盘锦湿地、上海长江河口湿地、江西鄱阳湖湖泊湿地、湖南洞庭湖湖泊湿地、四川若尔盖高寒湿地等生态系统国家野外科学观测研究站,基本涵盖我国主要湿地类型。教育部、自然资源部、生态环境部等国家部门及各相关省(自治区、直辖市)也分别下设了湿地领域相关重点实验室,从而有效支撑了我国的湿地科学研究、保护与管理事业。

2.2 湿地对保障我国水安全的作用更加凸显随着“基于自然的解决方案”理念的逐步深入,以及湿地保护成效的凸显,湿地作为“绿色基础设施”,发挥着重要的涵养水源、调蓄洪水、净化水质等水文功能,在维系流域(区域)水量平衡、减轻洪涝灾害和净化污染等方面发挥了重要作用,在保障我国水安全中的贡献越来越大。基于国家科技基础性工作专项“中国沼泽湿地资源及其主要生态环境效益综合调查”,首次调查估算了我国沼泽湿地地表蓄水量及分布(图 2),结果显示,全国沼泽湿地维持着约5.55×1010 t淡水,是淡水资源安全的生态保障。湿地在流域洪水调蓄方面发挥了重要功能,以嫩江流域为例,其流域内湿地对洪峰流量的削减作用可达23%[9]。此外,湿地具有重要的水质净化功能,可有效改善区域水环境污染问题。国家林业和草原局统计数据显示,湿地对氮的年去除能力可达1 t/hm2,对磷的年去除能力超过0.13 t/hm2,可有效改善区域水环境污染问题。为充分利用湿地的净化功能,强化湿地资源在水环境保护中的作用,人工净化湿地迅猛发展。系统调查显示,截至2020年底,全国人工净化湿地的数量接近1 200个,相较于2011年新增约750个;人工湿地的规模和面积不断扩大,且人工净化湿地分布广泛,在全国各省(自治区、直辖市)均有分布[10]。随着相关行业和地方标准、技术指南的陆续出台,我国人工湿地建设不断向科学化、规范化发展,湿地在国家水环境保护体系中发挥越来越重要的作用。

|

| 图 2 基于中国生态地理区域分级系统的中国沼泽湿地蓄水量空间分布 Figure 2 Distribution of water storage in marshland of China based on eco-geographic region classification system |

湿地支撑了超过10万种物种的生存[4],是重要的自然“种库”;对湿地生物多样性的保护,决定了湿地生态系统功能、服务及人类福祉[11]。我国湿地植物种类繁多,摸清湿地植物的家底一直是众多湿地科技工作者的重要目标。湿地植物是湿地分类的重要依据和湿地生态系统功能维持和提供服务的基础。2013年以来,国家科技基础性工作专项“中国沼泽湿地资源及其主要生态环境效益综合调查”对全国湿地植物调查数据及前期工作进行梳理,整理出最新的中国湿地植物名录,出版了《中国沼泽志》(第二版)、《中国湿地植被与植物图鉴》等书籍,建立了“中国湿地植物标本馆”和“中国湿地数据库”,为我国湿地研究的理论形成与完善奠定了坚实的基础。调查显示,我国现有典型湿地植物1 691种,其中珍稀濒危和重点保护植物73种;已开发利用湿地植物370种,包括经济植物273种、环境保护类植物90种、种质资源植物80种。水鸟是湿地的重要组成部分,《湿地公约》订立的初衷,也正是为了保护水鸟的栖息地。调查显示,我国现有湿地水鸟296种[12],其中属国家重点保护的水鸟有91种,被世界自然保护联盟濒危物种红色名录收录的受胁物种47种。

湿地恢复显著提升了水生动植物多样性和数量。黄河三角洲2008年淡水输入湿地引起的水文联通性增强,明显增加了植被盖度、植被斑块面积和斑块之间的连接性,水生无脊椎动物组成也由2008年的25科提高到2018年的46科。在水文连通工程辅助下,三江平原2014年实施“退耕还湿”的农田,于2019年形成了以当地典型湿地植物为优势种的群落;同时,恢复湿地中的水生无脊椎动物由2014年的34种提高到2021年的45种。2012年以来,通过实施湿地恢复与保护工程,我国主要湿地区鸟类多样性和数量均有所增加,东方白鹳等国家重点保护种群也在逐步恢复。2016年以来,三江国家级湿地自然保护区东方白鹳种群数量进入快速恢复期,繁殖数量由2000年的8只,增加到2021年的192只,恢复到20世纪70年代的最繁盛期水平。东洞庭湖湖滨湿地、鄱阳湖湖滨湿地越冬水鸟数量,以及辽河口滨海湿地黑嘴鸥种群数量、天津滨海湿地遗鸥种群数量均显著增加。

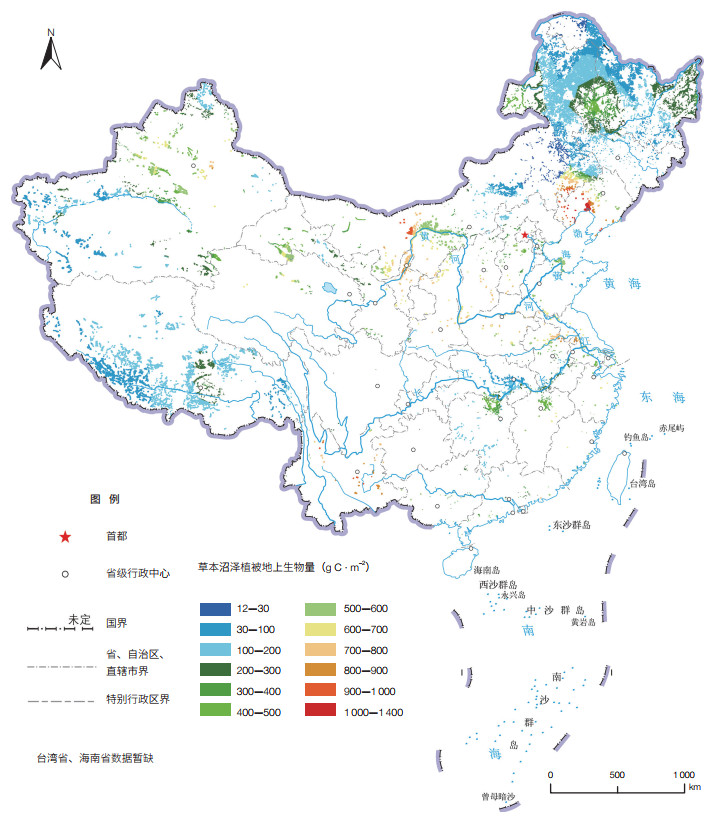

2.4 湿地碳汇潜力巨大湿地具有巨大的碳汇效应和碳汇提升空间,对于调节温室气体含量、减缓全球气候变化具有重要意义。因此,在“双碳”目标需求背景下,科学界普遍关注湿地作为巨大的碳库在应对全球气候变化中的贡献。湿地植物的光合作用可将大气中的碳转化为有机质从而积累大量的碳;湿地土壤则因长期处于淹水状态,导致残体分解缓慢,因而富含有机质形成碳累积。研究表明,我国湿地年碳累积量为1.2×108 t,湿地总碳储量为168.7×108 t[13];基于对3 006个草本沼泽样方的调查(图 3),估算我国草本沼泽植被地上总固碳量约为0.222×108 t[14];基于不同沼泽湿地分布区表层土壤有机碳密度实测数据,估算沼泽湿地土壤有机碳总储量为99×108 t,且主要分布在东北湿地区、青藏高原湿地区和西北干旱半干旱湿地区。近10年来,随着我国对湿地保护和修复的重视,退耕还湿、退渔还湿、湿地补水等保护修复工程大量实施,湿地碳汇潜力巨大,将在应对气候变化中发挥越来越重要的作用。目前,在全球变化背景下,如何提升湿地固碳增汇能力成为各国政府和学术界高度关注的热点问题。深入认识湿地碳收支对全球变化和人类活动的响应机制,全面提升湿地生态系统碳汇功能,对我国湿地保护与恢复、有效应对气候变化、实现“双碳”目标具有重要意义。

湿地合理利用是保护性利用,是湿地保护工作的延续和可持续支撑。新形势下协调人与湿地的关系,是实现湿地地区经济社会发展和科学发挥湿地供给功能、文化服务功能的重要内容。随着生态文明建设全面推进,我国加快绿色发展给湿地可持续利用带来机遇。近10年来,因地制宜发展形成了很多经典的湿地资源合理利用成功案例和模式,如松嫩平原盐碱湿地稻-苇-渔复合生态产业模式、三江平原“退耕还湿”蜜源植物生态经济产业模式、长江上游湿地农业生态工程模式,以及滨海红树林原位生态养殖模式等。在“大食物观”理念指导下,湿地农业利用方式以湿地生态保护为前提,践行从耕地资源向整个国土要食物的理念,湿地水生生物在食物安全中的作用更加明显,湿地生态系统的“粮库”功能得到更好的发挥。湿地文化不断沉淀升华和融合,湿地旅游、科普、宣教等一体化发展模式极大地丰富了人类文化的内涵。2013年以来,湿地公园建设进入高速发展期,在提供绿色空间的同时带动了区域经济增长,其中仅国家湿地公园就带动区域经济增长超过500亿元,凸显了湿地的“钱库”功能,成为“绿水青山就是金山银山”的实践。

2.6 湿地恢复技术体系基本形成我国基本形成了较为成熟的湿地恢复技术体系。湿地恢复技术充分考虑了区域自然地理条件、生态功能定位、经济社会发展需求,从生态系统完整性、环境承载力和近自然恢复的角度,由单一要素恢复逐步向多要素-多维度-多尺度方向发展。近年来,在水资源供需矛盾较为突出的东北和黄淮海地区典型湿地开展了生态需水核算与补水技术应用,结合目标生物生命周期差异性需求,形成了湿地生境水文调控技术体系;在淡水沼泽湿地、内陆盐碱湿地、滨海湿地等均形成了植物快速繁殖、生长优化与群落维持技术体系;水鸟栖息地恢复技术已由单一依靠湿地水文恢复或食源增殖,向栖息地多要素协同定向恢复方向发展,并通过食物链优化形成生态网络体系。

通过生态工程与恢复技术并施,实现恢复湿地的稳定性、多功能性和多服务性目标。相关技术在推进国家实施生态恢复工程中起到重要支撑作用。例如,“十三五”期间,吉林省西部实施河湖连通工程,改善和恢复湿地面积3 700 hm2;黑龙江省实施“三江连通”工程,形成退化湿地近自然恢复技术体系,应用推广面积1 050 hm2;四川若尔盖国际重要湿地实施保护与恢复工程,形成泥炭地恢复技术体系,恢复与保护湿地64 hm2;黄河三角洲国际重要湿地通过近自然恢复措施,累计修复近200 hm2,成为东方白鹳等多种湿地水鸟的全球最重要繁殖地和越冬地之一。

3 中国湿地保护发展策略(1)实施面向国家重大需求的湿地保护战略行动。建议制定针对不同湿地类型的保护政策,实现湿地总量平衡和功能稳定。立足生态保护现实需求和新的发展阶段,深入实施国家重大战略区域的湿地保护修复工程。加强区域协同与湿地资源整合优化,在松辽流域、长江流域、青藏高原等湿地资源主要分布区谋划建设以不同湿地类型为主体的国家公园。结合国家绿色发展理念,开展全国湿地分类分区保护,加强针对东北山区和青藏高原泥炭地、东北平原草本沼泽、滨海盐沼和红树林、长江中下游湖滨湿地等主要湿地类型和重点分布区域的保护和修复,推动实施基于自然的湿地生态修复方案。实施国家尺度湿地碳增汇计划,保护和修复泥炭地等湿地生态系统,提升固碳能力,通过“基于自然的气候解决方案”助力实现“双碳”目标[15]。推进生物多样性保护国家战略区域调查评估,加强珍稀水禽等濒危动植物保护和栖息地恢复,形成稳定的保护空间格局,提升湿地在人类命运共同体中的价值功能,保障国际履约能力。加强长江、黄河、松花江等大江大河流域水资源优化配置与综合管理,服务粮食安全、水安全和经济社会可持续发展。创新“湿地银行”等机制与政策,完善湿地生态效益补偿机制,建立我国湿地长效保护体系。强化公众参与,全面开展湿地教育培训,创新和丰富湿地科普的内容和形式,创建和完善新时代湿地科普与宣教体系。

(2)完善湿地科学基础理论和学科体系;加强湿地基础理论研究,揭示湿地的独特规律。我国湿地类型多样,不同类型湿地的结构及生态过程差异巨大。未来应以湿地类型和分布区域为切入点,研究不同湿地的共性和差异性,以湿地结构中相对稳定的共性要素为研究主线,对湿地结构、功能及关键生态过程进行深入研究[16],将湿地起源、演化、自然过程、退化因素和人类活动影响等进行耦合研究,以深化对湿地生态系统的认识。同时,应加强不同学科的交叉与融合,培育新的学科增长点。多学科交叉是现代科学研究的最基本特征之一,湿地科学研究需要综合生态学、地理学、水文学、遗传学、土壤学、生物学、环境学和地球化学等学科理论与方法,以解决全球变化背景下湿地生态系统面临的复杂生态环境问题。此外,应注重方法学创新,采用新兴检测技术、现代数据分析工具、模型及监测网络体系,助力学科建设发展,进一步完善湿地科学体系[17]。

(3)创新完善湿地保护修复技术和工程措施。建议强化湿地修复目标的科学制定、恢复技术方法的理论基础研究、恢复效果及稳定性的科学判定等方面工作。将湿地恢复目标与政策制定、恢复实践及湿地景观相结合,特别要考虑未来不同气候情景。在水文恢复过程中,综合考虑不同类型湿地生态需水的异质性和时空差异性,科学确定湿地恢复的生态目标,创新地理信息系统、遥感与水文模型、生态模型在湿地生态需水研究中的应用,加强湿地生态补水与调控在流域水资源配置、生态环境保护中的应用。在植物恢复中,应辅以食物网生物恢复、水位精准调控、土壤限制因子消除等其他综合管理措施,同时加强植物重引入后的长期监测,科学制定植物群落重建成功与否的判定标准。在水鸟栖息地修复中,应明确水鸟生命周期差异性生境需求,创新水鸟生境关键要素水-土- 生物一体化协同恢复技术方法,建立多目标水鸟栖息地管理模式。以生态系统“五库”功能统筹理念为指导,在突破湿地多种生态功能之间耦合关系理论瓶颈的基础上,创新完善湿地多功能协同恢复与系统调控技术,并针对不同类型和分布区的退化湿地建立样板恢复工程。

(4)建设湿地研究人才高地和湿地管理咨询智库。未来应加强湿地领域国家级平台的建设,同时强化全国湿地保护标准化技术委员会、国家湿地科学技术委员会等湿地咨询智库的作用,科学支撑我国湿地保护修复重大工程,合理布局重大科技攻关任务;依托中国科学院、教育部所属湿地研究优势单位,着力培养一批国际顶尖的科技领军人才,注重青年人才培养,形成战略科学家成长梯队。搭建和完善高水平国际合作研究平台,充分发挥ANSO国际湿地研究联盟、国际湿地科学家学会中国分会等国际组织的桥梁纽带作用,开展湿地领域国际前沿联合攻关;实施全球环境基金等国际合作项目,完善“东亚-澳大利西亚候鸟迁飞区伙伴协定”(EAAFP)等国际协定的实施机制,围绕国际前沿形成湿地保护跨国创新研究团队。深度参与《湿地公约》履约事务,牵头制定全球性湿地发展战略、政策,创新和展示我国湿地科技领域的先进理念和技术模式,服务国际履约和“一带一路”建设。

致谢 章光新、娄彦景、宋艳宇、文波龙、安雨、毛德华、神祥金、张文广等为本文进行了内容完善或资料支持,特此致谢。| [1] |

姜明, 邹元春, 章光新, 等. 中国湿地科学研究进展与展望——纪念中国科学院东北地理与农业生态研究所建所60周年. 湿地科学, 2018, 16(3): 279-287. Jiang M, Zou Y C, Zhang G X, et al. Progress and prospects of wetland science in China-Commemoration on the 60th anniversary of the founding of Northeast Institute of Geography and Agroecology, Chinese Academy of Sciences. Wetland Science, 2018, 16(3): 279-287. (in Chinese) |

| [2] |

于贵瑞, 杨萌, 郝天象. 统筹生态系统五库功能, 筑牢国家生态基础设施——新时代我国生态建设理念、任务和目标. 中国科学院院刊, 2022, 37(11): 1534-1538. Yu G R, Yang M, Hao T X. Coordinate the five-pool functions of ecosystem and buildstrong national ecological infrastructures—Ecological construction ideology, tasks and goals in the new developing era of China. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2022, 37(11): 1534-1538. DOI:10.16418/j.issn.1000-3045.20221027003 (in Chinese) |

| [3] |

Fluet-Chouinard E, Stocker B D, Zhang Z, et al. Extensive global wetland loss over the past three centuries. Nature, 2023, 614: 281-286. DOI:10.1038/s41586-022-05572-6 |

| [4] |

王国栋, 姜明, 盛春蕾, 等. 湿地生态学的研究进展与展望. 中国科学基金, 2022, 36(3): 364-375. Wang G D, Jiang M, Sheng C L, et al. Progress and prospects of wetland ecology. Bulletin of National Natural Science Foundation of China, 2022, 36(3): 364-375. (in Chinese) |

| [5] |

陈克林. 加强湿地保护呵护地球之肾——走近湿地生态系统. 自然资源科普与文化, 2021, (1): 4-13. Chen K L. Strengthening the wetland protection and caring for kidney of earth—Approaching wetland ecosystem. Scientific and Cultural Popularization of Natural Resources, 2021, (1): 4-13. (in Chinese) |

| [6] |

Mao D H, Wang Z M, Du B J, et al. National wetland mapping in China: A new product resulting from object-based and hierarchical classification of Landsat 8 OLI images. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2020, 164: 11-25. DOI:10.1016/j.isprsjprs.2020.03.020 |

| [7] |

Mao D H, Yang H, Wang Z M, et al. Reverse the hidden loss of China's wetlands. Science, 2022, 376(6597): 1061. |

| [8] |

国家林业和草原局. 我国湿地生态状况持续改善. (2021-01-1)[2023-01-24]. http://www.forestry.gov.cn/main/142/20220124/095616125197475.html. National Forestry and Grassland Ministration of China. The wetland ecology is improving continuously. (2021-01-1)[2023-01-24]. http://www.forestry.gov.cn/main/142/20220124/095616125197475.html. |

| [9] |

Wu Y F, Zhang G X, Rousseau A N. Quantitative assessment on basin-scale hydrological services of wetlands. Science China Earth Sciences, 2020, 63(2): 279-291. DOI:10.1007/s11430-018-9372-9 |

| [10] |

祝惠, 阎百兴, 王鑫壹. 我国人工湿地的研究与应用进展及未来发展建议. 中国科学基金, 2022, 36(3): 391-397. Zhu H, Yan B X, Wang X Y. Progress in research and applications of constructed wetlands in China and suggestions for future development. Bulletin of National Natural Science Foundation of China, 2022, 36(3): 391-397. (in Chinese) |

| [11] |

Ramsar Convention Secretariat. The fourth Ramsar strategy plan 2016-2024. (2015-06-09)[2023-01-24]. https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/4th_strategic_plan_2016_2024_e.pdf.

|

| [12] |

郑光美. 中国鸟类分类与分布名录. 第三版. 北京: 科学出版社, 2017. Zheng G M. A checklist on the classification and distribution of the birds of China. third edition. Beijing: Science Press, 2017. (in Chinese) |

| [13] |

Xiao D R, Deng L, Kim D G, et al. Carbon budgets of wetland ecosystems in China. Global Change Biology, 2019, 25(6): 2061-2076. |

| [14] |

神祥金, 姜明, 吕宪国, 等. 中国草本沼泽植被地上生物量及其空间分布格局. 中国科学: 地球科学, 2021, 64(8): 1306-1316. Shen X J, Jiang M, Lyu X G, et al. Above ground biomas and its spatial distribution pattern of herbaceous swamp vegetation in China. Science China: Earth Sciences, 2021, 64(7): 1115-1125. (in Chinese) |

| [15] |

傅伯杰, 吕楠, 吕一河. 加强生态系统管理助力碳中和目标实现. 中国科学院院刊, 2022, 37(11): 1529-1533. Fu B J, Lyu N, Lyu Y H. Strengthening ecosystem management is helpful for achieving the carbon neutrality goal. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2022, 37(11): 1529-1533. DOI:10.16418/j.issn.1000-3045.20221030001 (in Chinese) |

| [16] |

陈宜瑜. 加强湿地基础理论研究服务国家湿地保护战略. 中国科学基金, 2022, 36(3): 363. Chen Y Y. Strengthening the basic theoretical research on wetlands to serve the national wetland conservation strategy. Bulletin of National Natural Science Foundation of China, 2022, 36(3): 363. (in Chinese) |

| [17] |

武海涛, 姜明, 吕宪国, 等. 湿地保护和修复的基础理论及关键技术问题——第289期双清论坛. 湿地科学, 2022, 20(1): 128-132. Wu H T, Jiang M, Lyu X G, et al. Basic theories and key technical problems of wetlands protection and restoration— The 289th ShuangQing Forum. Wetland Science, 2022, 20(1): 128-132. (in Chinese) |