2. 中国科学院 科技促进发展局 北京 100864;

3. 中国科学院生态环境研究中心 城市与区域生态国家重点实验室 北京 100085;

4. 中国科学院地理科学与资源研究所 北京 100101

2. Bureau of Science and Technology for Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100864, China;

3. State Key Laboratory of Urban and Regional Ecology, Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, China;

4. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

城市群是世界经济重心转移的主要承载地,是国家新型城镇化与经济发展的战略核心区[1]。目前,中国城市群发展已经进入到引领全球城市群发展的新时代[2, 3]。超大城市群是在国家和全球城市体系中具有顶级战略地位、巨大人口规模、巨大经济总量、巨大核心城市、很高经济外向度与综合发育程度的城市群。中国满足上述特征的城市群有东部的京津冀、长江三角洲和粤港澳大湾区城市群。这3个超大城市群以全国5.05%的国土面积,承载了25.05%的人口,贡献了近40%的国内生产总值(GDP),是我国经济增长的核心引擎,也是我国参与全球竞争的重要载体。同时,高强度人类活动给这3个超大城市群的生态环境带来巨大压力,严重影响了城市群可持续发展[4, 5]。

为改善城市群生态环境,提升人民福祉,实现城市群可持续发展,我国从国家和地方层面出台了系列生态环境保护及污染防治政策,制定并实施了众多环境保护措施和行动。党的十八大以来,生态文明建设被纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局,习近平生态文明思想为我国东部3个超大城市群蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战等实践开展提供了根本性的战略指引。2018年,我国将生态文明写入宪法,为城市群生态文明建设提供了根本法律保障。

与此同时,城市群生态环境研究领域也取得了大量科研成果。研究者们探讨了城市群的环境污染问题[6],研究了城市群发展的生态环境效应及机理[5, 7, 8],提出了城市群生态环境治理战略、保护及可持续发展措施[9-11]。其中,中国科学院等科研院所和高校相关科研力量开展了大量科研工作,为城市群生态环境建设提供了有力的科技支撑。已有研究成果丰硕,但多集中于对单个城市群或单个生态环境维度或某个时间截面的探究。

多维度、长时间序列系统客观评估我国东部3个超大城市群的生态环境变化趋势是厘清我国超大城市群生态环境状况的前提,也是促进城市群可持续发展的关键。在中国科学院部署下,中国科学院城市环境研究所、中国科学院生态环境研究中心等单位对我国东部3个超大城市群的生态环境进行了系统研究,从生态质量、环境质量、资源能源利用效率和生态环境治理能力4个维度阐明3个超大城市群生态环境现状和2000年以来的演变历程,评估了3个超大城市群国家级和城市群级生态环境政策治理成效,剖析了3个超大城市群生态环境存在的主要问题,对超大城市群生态环境保护工作进行展望,为超大城市群生态文明建设和可持续发展提供科学支撑。

1 超大城市群生态环境治理与保护的重要进展2000年以来,3个超大城市群在经济社会迅速发展的同时,生态环境总体改善明显,但不同维度表现存在差异。

1.1 生态用地质量稳中有升,生态系统服务能力持续提升3个超大城市群的生态系统格局各有差异。生态系统类型构成中,城镇生态系统面积增加均最为显著,但城镇用地破碎化程度变化趋势不同。其中,京津冀和长江三角洲城市群在2000—2015年增加,2015—2020年减少,城镇用地扩张由粗放式转为集约式;粤港澳大湾区城市群在2000—2020年持续降低,城镇用地呈集约模式扩张。

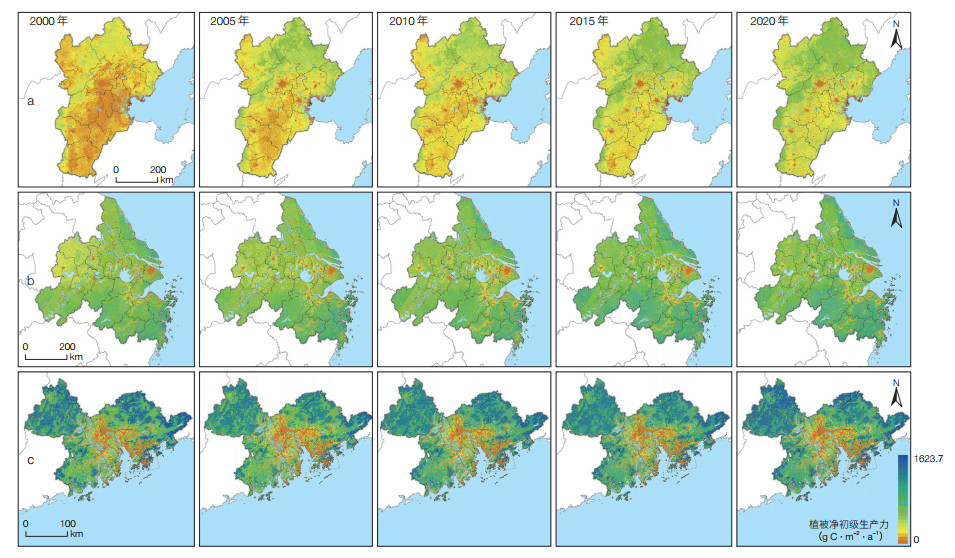

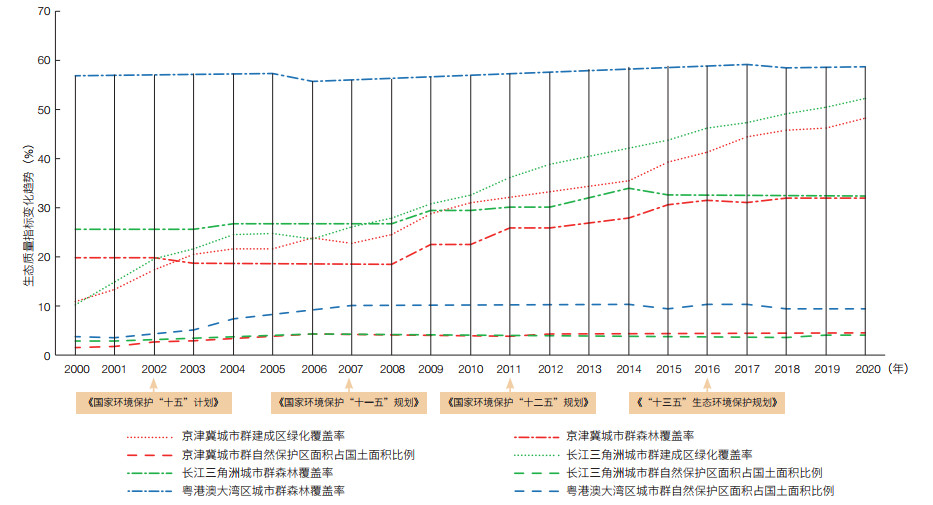

3个超大城市群的生态用地面积稳中有增。2000—2020年,3个超大城市群的森林覆盖率基本保持稳定。植被生产力有所增加,2012—2020年,京津冀、长江三角洲和粤港澳大湾区城市群的植被净初级生产力分别增加了6.02%、2.42%和7.86%(图 1)。京津冀和长江三角洲城市群内部各城市间森林覆盖率的差异相对较大,植被净初级生产力的差异较小。粤港澳大湾区各城市森林覆盖率分布更加均衡,植被净初级生产力相对较高但不同城市之间差异相对较大。除长江三角洲城市群外,2003—2017年京津冀和粤港澳大湾区城市群的自然保护区面积大幅增加了52.37%和32.23%;2012—2017年,京津冀、长江三角洲和粤港澳大湾区城市群的自然保护区面积分别增加了2.84%、3.72%和4.14%。

|

| 图 1 京津冀(a)、长江三角洲(b)和粤港澳大湾区(c)城市群植被净初级生产力(NPP)变化(2000—2020年) Figure 1 Changes in NPP in urban agglomerations of Beijing-Tianjin-Hebei region (a), Yangtze River Delta (b), and Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (c) (2000–2020) |

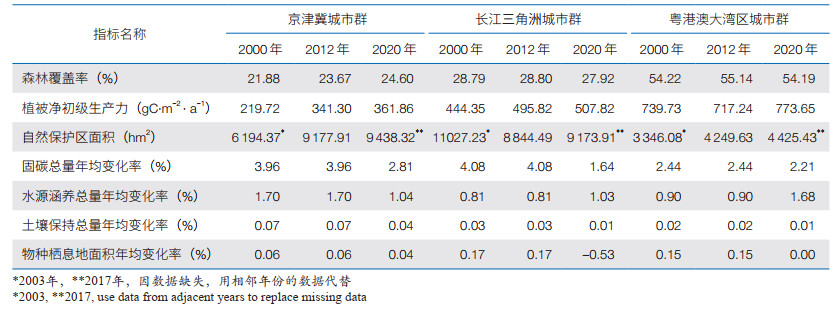

3个超大城市群的生态系统服务能力均持续提升。其中,京津冀、长江三角洲和粤港澳大湾区城市群的固碳总量年均增加率分别为3.67%、3.47%和2.39%,水源涵养总量年均增加率分别为1.53%、0.86%和1.09%,土壤保持总量年均增加率分别为0.06%、0.03%和0.03%,物种栖息地面积年均增加率分别为0.06%、−0.01%和0.11%(表 1)。

|

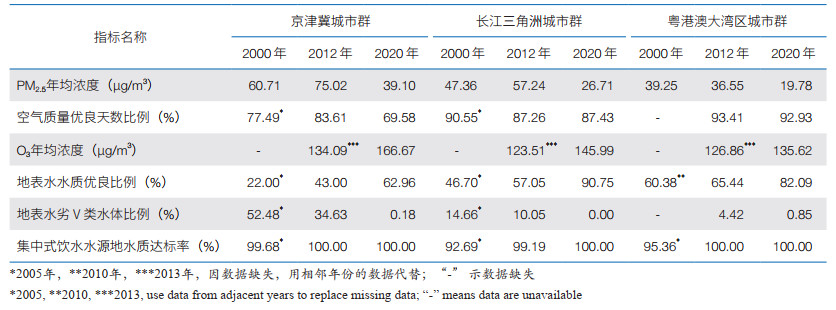

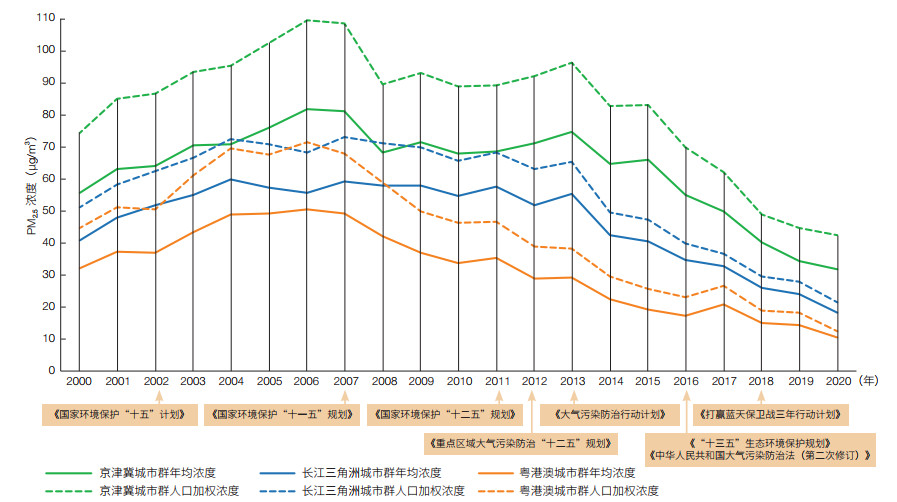

3个超大城市群大气环境明显改善,细颗粒物(PM2.5)年均浓度均先增后减。 2000—2020年,京津冀、长江三角洲和粤港澳大湾区城市群分别减少了35.60%、43.60%和49.61%(图 2);2012年以来,京津冀、长江三角洲和粤港澳大湾区城市群的PM2.5年均浓度大幅下降,累计降幅分别达53.15%、54.26%和47.25%;2021年,PM2.5年均浓度在京津冀北部、长江三角洲南部和粤港澳大湾区全域达到国家二级标准。空气质量优良天数比例持续增加;2021年,京津冀、长江三角洲和粤港澳大湾区城市群的空气质量优良天数比例分别达到74.14%、87.65%和91.40%。但是,2013—2020年,京津冀、长江三角洲和粤港澳大湾区城市群的臭氧(O3)年均浓度持续增加,增加率分别为24.30%、18.20%和6.91%。

|

| 图 2 京津冀(a)、长江三角洲(b)和粤港澳大湾区(c)城市群的PM2.5年均浓度变化(2000—2020年) Figure 2 Changes in annual average PM2.5 concentrations in urban agglomerations of Beijing-Tianjin-Hebei region (a), Yangtze River Delta (b), and Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (c) (2000–2020) |

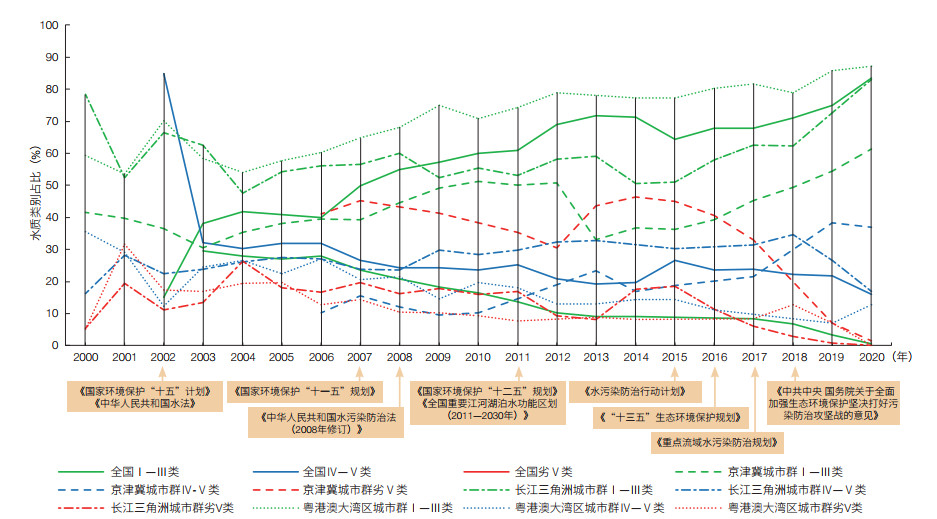

3个超大城市群的地表水水质优良比例总体持续上升。 2005—2020年京津冀和长江三角洲城市群分别由22%和46.70%上升至2020年的62.96%和90.75%,粤港澳大湾区城市群由2010年的60.38%上升至2020年的82.09%;2012年以来,京津冀、长江三角洲和粤港澳大湾区城市群地表水水质优良比例分别上升57.76%、62.12%和30.92%。地表水劣Ⅴ类水体比例持续下降,特别是在2015年之后,3个超大城市群均大幅下降;至2020年,劣Ⅴ类水体基本消除。集中式饮水水源地水质达标率偶有波动,但一直保持着较高水平,基本实现100%达标(表 2)。

|

3个超大城市群内各城市环境质量差异减小。京津冀城市群大气和水环境质量指标向好且城市间差异性降低,表明城市群的环境质量协同管控效果明显;长江三角洲城市群大气和水环境质量指标也向好且城市间的差异性逐年减小,城市群在环境一体化管控,特别是水环境一体化管控方面取得显著成效;粤港澳大湾区城市群大气环境质量长期优于全国平均水平,城市间差异也逐步减小,初步显现了城市群整体高质量发展的态势。

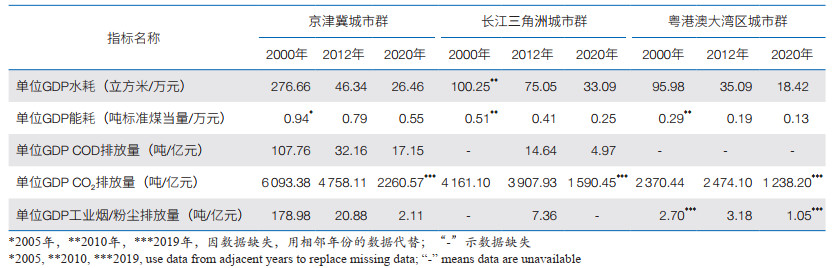

1.3 资源能源利用效率大幅提升,单位GDP污染物排放量明显下降3个超大城市群的水资源和能源利用效率大幅提升。2000—2020年京津冀和粤港澳大湾区城市群的单位GDP水耗持续下降,降幅分别达90.44%和80.81%,2012年以来,降幅分别达42.89%和47.52%;长江三角洲城市群在2010—2020年降幅为66.99%,2012年以来的降幅达55.91%。2005—2020年,京津冀城市群单位GDP能耗下降了41.49%,2012以来,降幅达30.57%;2010—2020年,长江三角洲和粤港澳大湾区城市群分别下降了50.98%和55.17%,2012年以来,降幅分别达38.20%和29.97%。

3个超大城市群的单位GDP污染物排放量明显下降。2000—2020年京津冀城市群的单位GDP化学需氧量(COD)排放量波动式下降了84.09%。2000—2019年京津冀、长江三角洲和粤港澳大湾区城市群的单位GDP的二氧化碳(CO2)排放量波动式下降了62.9%、61.78%和47.76%;2012年以来,降幅分别达52.49%、59.30%和49.95%。京津冀城市群的单位GDP工业烟(粉)尘排放量也呈波动下降趋势,2000—2020年下降了98.82%;2012年以来,京津冀、长江三角洲和粤港澳大湾区城市群分别下降了89.91%、63.36%和67.09%(表 3)。

|

3个超大城市群内各城市资源能源利用效率差异有所减小。京津冀城市群各城市中,北京的资源能源利用效率、污染物排放指标向好趋势尤为凸显;以疏解北京非首都功能为抓手,京津冀协同发展战略有望进一步提高该城市群节能减排成效。长江三角洲城市群中,上海、江苏、浙江的城市的资源能源利用效率较高、单位GDP污染物排放量显著下降;长江三角洲一体化发展战略有望进一步带动安徽省资源能源利用效率的提升。粤港澳大湾区的资源能源利用效率水平总体较高,正朝着超大城市群高质量发展典范的目标稳步推进。

1.4 生态环境基础设施日趋完善,治理能力持续增强京津冀城市群的“煤改气”工程、长江三角洲城市群浙江省的“五水共治”行动、粤港澳大湾区城市群的“正本清源”工程等的有效实施,为城市群拥有良好的大气环境、优质的水环境提供了良好保障,更是城市群生态环境治理能力提升的有效证明。

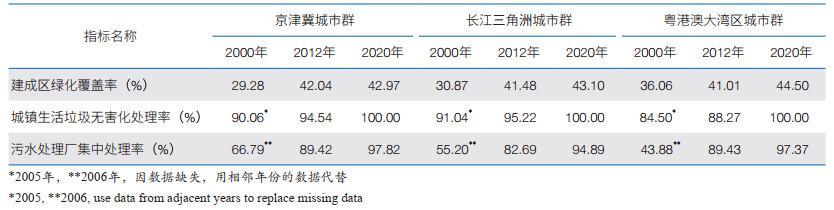

3个超大城市群的生态环境基础设施日趋完善。京津冀、长江三角洲和粤港澳大湾区城市群的建成区绿化覆盖率波动上升,2000—2020年分别增加了46.76%、39.62%和23.41%;2020年,分别为42.97%、43.10%和44.50%,均高于全国平均水平。2005—2020年,京津冀、长江三角洲和粤港澳大湾区城市群的城镇生活垃圾无害化处理率波动增加,分别提高了11.04%、9.84%和18.34%;2020年,除京津冀城市群的承德市(99.98%),3个超大城市群其他所有城市的生活垃圾均实现100%无害化处理。2006—2020年,京津冀、长江三角洲和粤港澳大湾区城市群的污水处理厂集中处理率持续提升,上升幅度分别为46.46%、71.9%和121.9%;2020年,分别高达97.82%、94.89%和97.37%(表 4)。

|

3个超大城市群的生态环境治理能力持续增强。京津冀城市群大气污染联防联控、环境问题应急处置等能力均有提升;长江三角洲城市群生态环境共保联治、水环境污染综合治理等能力均有所提升;粤港澳大湾区城市群三地跨域环境污染防治合作、区域空气质量监测等能力持续增强。

2 超大城市群生态环境管理政策成效分析为提升居民福祉,保障城市群可持续发展,国家先后在生态保护、大气污染防治、水污染防治和固体废物污染防治等方面出台实施了一系列重大生态环境政策。

2.1 生态保护政策在国家和城市群层面的生态保护政策下,3个超大城市群生态保护与建设取得了显著成效。 “十五”“十一五”时期,我国环境保护战略从重经济增长转变为环境保护与经济增长并重。“十二五”时期,环境保护战略地位提升,生态文明工程和生态示范区建设为改善生态环境创造了契机。2016年《“十三五”生态环境保护规划》提出,启动城市群生态环境保护空间规划研究,加强城市周边和城市群绿化,大力提高建成区绿化覆盖率。这为3个超大城市群生态保护提供了政策保障,使其生态保护与建设取得显著成效。2018年3月,“生态文明”被纳入宪法,为城市群等生态文明的建设提供了根本的法律保障(图 3)。

|

| 图 3 2000—2020年出台的生态保护政策及京津冀、长江三角洲和粤港澳大湾区城市群生态质量变化趋势 Figure 3 Ecological protection policies and trends in ecological quality in urban agglomerations of Beijing-Tianjin-Hebei region, Yangtze River Delta, and Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area from 2000 to 2020 奥港澳大湾区城市群建成区绿化覆盖率数据暂缺 The data on green coverage of built-up areas of Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area is not available |

国家和城市群层面的大气污染防治政策为超大城市群PM2.5消减及大气环境质量的改善提供了政策保障。“十五”“十一五”和“十二五”时期的重点在于控制二氧化硫(SO2)及氮氧化物(NOx)排放量。2013年,国务院印发《大气污染防治行动计划》,提出加快淘汰落后产能、推进煤炭清洁利用、加强机动车环保管理;2018年,国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,进一步提出调整优化产业结构、能源结构、运输结构、用地结构,以及实施重大专项行动和强化区域联防联控六大措施(图 4)。

|

| 图 4 2000—2020年出台的大气污染防治政策及京津冀、长江三角洲和粤港澳大湾区城市群PM2.5浓度变化趋势 Figure 4 Air pollution prevention and control policies and trends in PM2.5 concentrations in urban agglomerations of Beijing-Tianjin-Hebei region, Yangtze River Delta, and Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area from 2000 to 2020 |

不同政策对PM2.5浓度消减作用存在城市群和土地利用类型上的差异。以城市群PM2.5浓度为因变量,以气象参数、土地利用参数、人口密度和政策实施参数为自变量,构建政策有效性分析模型,定量评估2000—2020年大气污染防治政策与PM2.5浓度之间的关系。结果显示:《大气污染防治行动计划》和《打赢蓝天保卫战三年行动计划》对3个超大城市群PM2.5浓度下降贡献显著。不同政策对不同土地利用类型的PM2.5浓度消减作用存在空间分异;其中,《大气污染防治行动计划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《“十三五”生态环境保护规划》对京津冀和长江三角洲城市群建设用地的PM2.5浓度消减作用最大,《珠江三角洲地区空气质素管理计划》(加强政策期)①、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和《“十三五”生态环境保护规划》对粤港澳大湾区城市群建设用地的PM2.5浓度消减作用最大。

① 2002—2010年为《珠江三角洲空气质素管理计划》执行期,期间为进一步加强大气污染物排放控制力度,2007年经中期评估后,在原计划既定措施之上,实施针对各类污染排放源的强化措施,故称为《珠江三角洲空气质素管理计划》(政策加强期)。

2.3 水污染防治政策国家出台的若干重大政策统筹指导了超大城市群水污染防治措施的协同制定和共同实施,明确了各时期水污染防治的具体措施,推动了超大城市群水环境质量改善。“十五”“十一五”时期,水体质量整体反复波动,其中京津冀和长江三角洲城市群最为显著。十八大后,通过实施《水污染防治行动计划》(2015年)、《重点流域水污染防治规划》(2017年)等政策措施,3个超大城市群地表水水质明显提升,地表水水质优良(Ⅲ类及以上)比例稳步上升,地表水劣Ⅴ类水体基本消除(图 5)。

|

| 图 5 2000—2020年出台的水污染防治政策及京津冀、长江三角洲和粤港澳大湾区城市群水环境变化趋势 Figure 5 Water pollution prevention policies and trends in water environment in urban agglomerations of Beijing-Tianjin-Hebei region, Yangtze River Delta, and Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area from 2000 to 2020 |

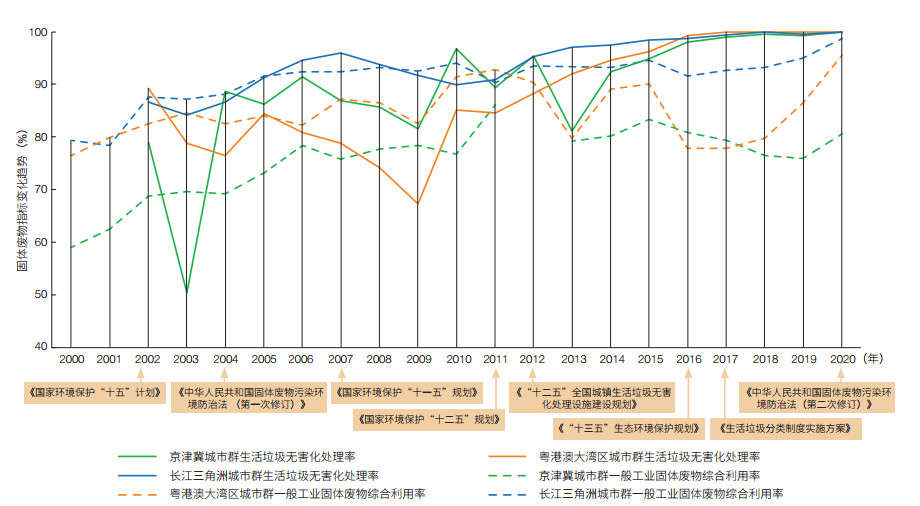

国家和城市群层面出台的各项固体废物污染防治政策极大促进了3个超大城市群生活垃圾无害化处理率及一般工业固体废弃物综合利用率的显著提升。 “十五”至“十二五”时期,要求工业固体废物综合利用率从50%逐渐提高到72%,3个超大城市群的工业固体废物综合利用率提升显著。2012年起实施《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,2016年出台的《“十三五”生态环境保护规划》提出全国城市生活垃圾无害化处理率达到95%以上的控制目标。随后,3个超大城市群的生活垃圾无害化处理率和一般工业固体废物综合利用率均显著提升。截至2020年,3个超大城市群生活垃圾无害化处理率全部达标,绝大多数城市实现生活垃圾100%无害化处理(图 6)。

|

| 图 6 2000—2020年出台的固废污染防治政策及京津冀、长江三角洲和粤港澳大湾区城市群固体废物变化趋势 Figure 6 Solid waste pollution prevention policies and trends in solid waste in urban agglomerations of Beijing-Tianjin-Hebei region, Yangtze River Delta, and Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area from 2000 to 2020 |

(1)空气质量仍需提高,O3污染未被控制。近年来,3个超大城市群的空气质量改善明显,PM2.5年均浓度下降显著,但京津冀城市群南部大片区域、长江三角洲城市群北部区域、粤港澳大湾区城市群中部小部分区域仍未达到《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)规定的国家二级标准(35 μg/m3),3个城市群的绝大部分区域均未达到国家一级标准(15 μg/m3),城市群整体离世界卫生组织(WHO)指导值(5 μg/m3)的差距较大。与此同时,随着PM2.5年均浓度的下降,O3年均浓度却不降反升,两者在一定程度上呈现出“此消彼长”的变化趋势[12]。城市群空气污染呈现出复合性、复杂性和长期性的特征,PM2.5与O3的协同治理将是进一步提升超大城市群空气质量的严峻挑战。

(2)碳排放主要区域,碳减排任务充满挑战和机遇。城市排放的CO2占全球CO2排放量的70%以上[13],是碳排放的主要区域。中国东部3个超大城市群的CO2排放总量约占全国排放总量的1/3,是中国碳排放的主要区域。一方面,3个超大城市群碳减排任务具有艰巨性和复杂性。由于经济的飞速发展,以及人口的高密度集聚,均需大量能源供应,2000—2019年,3个超大城市群的CO2排放效率有所提升(单位GDP CO2排放量降低了56.2%),但这主要得益于3个超大城市群经济的飞速发展(GDP增加了668.41%),实际上3个超大城市群的CO2年排放总量仍呈上升趋势(CO2年排放总量增加了236.6%)。另一方面,3个超大城市群碳减排任务又具有一定的优势。3个超大城市群集聚着全国最多的创新资源[14],地理位置临海,有利于发展风能、太阳能、海洋能等新能源。因此,3个超大城市群的绿色发展道路上挑战和机遇并存。

(3)生态环境的“共建、共享、共保、共治”机制不足。 3个超大城市群尚未将生态环境管理及污染防治提升到城市群层面,未完全打破城市之间的行政壁垒,建立以城市群为单位的区域生态环境管理机制。例如,粤港澳大湾区城市群中三地的大气、水环境等监测仍未形成统一标准,数据统计口径往往不一致。未能实现城市群层面的数据共享和信息公开,不利于学者提出有科技支撑的污染防治措施,也不利于公众监督。民众对于生态环境保护与污染防治的参与度不够,政府与社会团体、民间组织的合作不够,未能形成良好的自下而上的反馈机制,不利于政府机构及时获取环境影响的实际情况,及时采取行动、完善法律法规。

4 中国东部超大城市群生态环境保护发展对策良好的城市群生态环境是国家生态文明战略和美丽中国建设的重要组成部分。与此同时,城市群生态保护与环境治理仍面临诸多挑战,城市群绿色低碳转型发展在未来一定时期内依然是带动全国经济结构优化的重要任务,跨区域生态环境的共建、共享、共保、共治机制有待进一步健全。党的二十大报告指出,“以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局”“加快转变超大特大城市发展方式”。为推动超大城市群进一步高质量发展,提出5点对策展望。

(1)以“双碳”目标为牵引推动超大城市群的高质量发展。在“双碳”目标下,应抓住机遇以低碳发展倒逼经济转型和结构改革,使超大城市群进入绿色低碳发展的良性循环。京津冀、长江三角洲和粤港澳大湾区3个超大城市群的碳排放总量约占全国的31.43%(2019年),是我国实现“双碳”目标的关键区域。通过经济转型和结构改革,以超大城市群为重点,积极稳妥推进碳达峰、碳中和,推进城市群的“一体化”和“高质量”发展,不断提升超大城市群低碳发展的底色和成色。

(2)强化超大城市群生态环境治理的系统性和综合性。从超大城市群整体出发,统筹域内城与山、水、林、田、湖、草等各类资源,推进气、水、土、废等各类环境要素的系统性治理;强化区域联动与部门协作,确保生态环境多要素协调与跨区域协同,实现超大城市群生态环境的整体保护、系统修复和综合治理。

(3)加强超大城市群生态环境要素治理的针对性和创新性。大气治理以减污降碳、协同增效为重点,推动环境空气质量持续提升;水环境治理鼓励有条件区域在城市地表径流面源污染防治、区域再生水循环生态安全利用等方面积极实践;固体废物处理、处置要强化源头减量,以及末端低碳协同资源转化;新污染物治理需加强化学物质全生命周期环境风险管理,建设有毒化学物质环境风险管理政策标准体系。

(4)推动超大城市群分类分区精准施策。充分考虑超大城市群个性特征,结合城市群的发展定位精准施策。京津冀要继续深入推进大气污染协同治理,充分利用南水北调等工程改善区域水生态和水环境;长江三角洲应当强化跨区域水资源、水环境、水生态一体化统筹治理和生态补偿机制优化设计与实践;粤港澳大湾区重点建立三地大气等环境监测标准协同共享的工作机制,深化生态环境领域共治共享。

(5)持续发挥科技进步对生态环境治理的支撑作用。合理布局国家科技计划的资助方向,注重多学科交叉融合的城市群生态环境保护与治理研究,加强基础研究和关键技术研发,探索城市群生态环境变化的科学规律和治理方法,加大已有优质科技成果的应用示范和推广力度。通过制度设计,加强科学数据共享,为超大城市群生态环境数据的汇集、管理和共享提供保障与平台,提升科研和管理效率。

5 总结超大城市群生态环境问题是制约城市群社会、经济、环境高质量可持续发展的主要因素之一。2000—2020年,在国家及地区层面的生态保护政策、污染防治政策等的多重作用下,我国东部超大城市群的生态环境整体呈现波动上升的趋势。2012年以来,3个超大城市群生态环境发生了历史性、转折性、全局性变化,城市群生态质量、环境质量、资源能源利用效率和生态环境治理能力提升明显,为超大城市群生态文明建设和高质量可持续发展筑牢了基础,也为我国其他城市群生态环境的建设和发展提供了宝贵经验。

| [1] |

Fang C L, Yu D L. Urban agglomeration: An evolving concept of an emerging phenomenon. Landscape and Urban Planning, 2017, 162: 126-136. DOI:10.1016/j.landurbplan.2017.02.014 |

| [2] |

方创琳. 改革开放40年来中国城镇化与城市群取得的重要进展与展望. 经济地理, 2018, 38(9): 1-9. Fang C L. Important progress and prospects of China's urbanization and urban agglomeration in the past 40 years of reform and opening-up. Economic Geography, 2018, 38(9): 1-9. (in Chinese) |

| [3] |

Fang C L, Yu D L. China's Urban Agglomerations. Beijing: Springer, 2019.

|

| [4] |

周伟奇, 钱雨果. 中国典型区域城市化过程及其生态环境效应. 北京: 科学出版社, 2017. Zhou W Q, Qian Y G. Urbanization Process and Its EcoEnvironmental Effects in Typical Regions of China. Beijing: Science Press, 2017. (in Chinese) |

| [5] |

Fang C L, Liu H M, Wang S J. The coupling curve between urbanization and the eco-environment: China's urban agglomeration as a case study. Ecological Indicators, 2021, 130: 108107. DOI:10.1016/j.ecolind.2021.108107 |

| [6] |

王志一, 郭学飞, 余洋, 等. 多重指标体系下的京津冀城市群地质环境质量综合评价. 测绘通报, 2022, (1): 89-95. Wang Z Y, Guo X F, Yu Y, et al. Comprehensive assessment of geological environment in the Beijing-Tianjin-Hebei region based on multiple index system. Bulletin of Surveying and Mapping, 2022, (1): 89-95. |

| [7] |

Fang C L, Cui X G, Li G D, et al. Modeling regional sustainable development scenarios using the Urbanization and Eco-environment Coupler: Case study of Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration, China. Science of the Total Environment, 2019, 689: 820-830. DOI:10.1016/j.scitotenv.2019.06.430 |

| [8] |

闫章美, 周德成, 张良侠. 我国三大城市群地区城市和农业用地地表热环境效应对比研究. 生态学报, 2021, 41(22): 8870-8881. Yan Z M, Zhou D C, Zhang L X. Contrasting surface thermal environmental effects of urban and agricultural lands in three major urban agglomerations in China. Acta Ecologica Sinica, 2021, 41(22): 8870-8881. |

| [9] |

吴国增, 林奎. 粤港澳大湾区绿色发展环境策略研究. 北京: 中国环境出版集团, 2021. Wu G Z, Lin K. Environmental Strategies for Green Development in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area. Beijing: China Environmental Publishing Group, 2021 |

| [10] |

张达, 何春阳, 邬建国, 等. 京津冀地区可持续发展的主要资源和环境限制性要素评价——基于景观可持续科学概念框架. 地球科学进展, 2015, 30(10): 1151-1161. Zhang D, He C Y, Wu J G, et al. Assessment of constraint factors of resources and environment of sustainable development in the Beijing-Tianjin-Hebei region: Based on the framework of landscape sustainability science. Advances in Earth Science, 2015, 30(10): 1151-1161. (in Chinese) |

| [11] |

朱诚, 姜逢清, 吴立, 等. 对全球变化背景下长三角地区城镇化发展科学问题的思考. 地理学报, 2017, 72(4): 633-645. Zhu C, Jiang F Q, Wu L, et al. On the problems of urbanization in the Yangtze River Delta under the background of global change. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(4): 633-645. (in Chinese) |

| [12] |

Chu B W, Ma Q X, Liu J, et al. Air pollutant correlations in China: Secondary air pollutant responses to NOx and SO2 control. Environmental Science & Technology Letters, 2020, 7(10): 695-700. |

| [13] |

Global Energy Assessment Writing Team. Global Energy Assessment: Toward a Sustainable Future. Cambridge: Cambridge University Press, 2012: 1888.

|

| [14] |

崔丹, 李国平. 中国三大城市群技术创新效率格局及类型研究. 中国科学院院刊, 2022, 37(12): 1783-1795. Cui D, Li G P. Study on pattern and types of technological innovation efficiency of three major urban agglomerations in China. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2022, 37(12): 1783-1795. (in Chinese) |