2. 军事科学院军事医学研究院微生物流行病研究所 北京 100071;

3. 中国科学院 前沿科学与教育局 北京 100864;

4. 中国科学院动物研究所 北京 100101

2. Institute of Microbiology and Epidemiology, Academy of Military Medical Sciences, Academy of Military Sciences, Beijing 100071, China;

3. Bureau of Frontier Sciences and Education, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100864, China;

4. Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

党的二十大报告中提出“推进国家安全体系和能力现代化,坚决维护国家安全和社会稳定”的战略部署,并单独使用一个章节的篇幅加以阐述,凸显了国家安全能力建设的重要性[1]。近20年来,生物安全问题日益成为全人类面临的重大生存和发展威胁之一。新型冠状病毒感染(COVID-19)在全球大流行后,更加凸显了生物安全的重要影响。我国将生物安全纳入国家安全体系,彰显了保障国家生物安全的重大意义。2021年开始实施的《中华人民共和国生物安全法》明确提出生物安全是指国家有效防范和应对危险生物因子及相关因素威胁,生物技术能够稳定健康发展,人民生命健康和生态系统相对处于没有危险和不受威胁的状态,生物领域具备维护国家安全和持续发展的能力。生物安全主要包括防控重大新发突发传染病、动植物疫情;生物技术研究、开发与应用;病原微生物实验室生物安全管理;人类遗传资源与生物资源安全管理;防范外来物种入侵与保护生物多样性;应对微生物耐药;防范生物恐怖袭击与防御生物武器威胁;其他与生物安全相关的活动等。2003年非典型肺炎(严重急性呼吸道综合症,SARS)以来,我国在以传染病防控为代表的生物安全的各个领域取得了一系列战略性成果,但也暴露出一些短板、弱项。党的二十大高瞻远瞩,对国家安全体系和能力建设提出了新的要求,在生物安全领域,我们亟须通过加快推进科技创新的力度,进一步推进能力和平台建设,提升我国的生物安全领域综合实力,保障国家安全。

1 全球生物安全形势及我国生物安全面临的主要挑战 1.1 生物安全领域已成为大国博弈制高点当前,国际生物安全形势动荡,生物威胁日益复杂化、多样化,风险加剧,生物安全问题日益突出,生物安全领域已成为大国博弈制高点。美国、英国等已将生物安全置于国家战略的高度,分别发布了美国《国家生物防御战略》和《英国生物安全战略》,进一步完善了各自的生物安全治理架构,步步走实、走深。在传染病防控领域,经济全球化、工业化及城镇化导致病原微生物传播速度加快、传播途径增多;全球气候变暖引起的冰川融化及两极冰盖融化,导致极端环境中一些新的未知甚至古老病原微生物释放[2];人类活动范围扩大不断侵占野生动物活动范围;野生动物贸易与消费使得人类与病原微生物接触的几率增加[3]。系列因素致使近20年来全球新发突发传染病频发,仅进入21世纪以来,全球出现数十种新发传染病。此外,随着合成生物学、基因编辑和微生物组等技术的迅猛发展,应用手段逐渐成熟化、技术门槛大幅降低,导致生物技术误用、谬用、滥用风险剧增[4]。人工合成或改造出新型病原体成为可能,且这些新型病原体甚至能显示出毒性更高、传播更快、溯源更难等特点。国外高等级生物安全实验室泄露事件仍时有发生,并造成人与动物传染病的流行和生态环境的破坏①。全球生物资源及其风险调查不断深入,如美国的“国家微生物组计划”“全球病毒组项目”均在持续推进。随着COVID-19的持续,国际生物安全秩序和治理体系进入深度变革和加速调整期,我国生物安全面临的风险和挑战急剧增加[5]。

① Army germ lab shut down by CDC in 2019 had several ‘serious’ protocol violations that year. (2020-01-23)[2023-02-15]. https://wjla.com/news/local/cdc-shut-down-army-germ-lab-health-concerns.

1.2 我国生物安全面临的系列挑战目前,以重大新发突发传染病为代表的国家生物安全在多方面持续面临挑战,突发性公共卫生事件的频发对人民生命健康和社会经济发展造成难以估量的损失。2003年至今,我国经历过多种传染病疫情暴发,例如,2003年SARS、2009年甲型H1N1流感与2019年底开始的COVID-19等与人相关的传染病。农业领域的非洲猪瘟(ASF)、口蹄疫(FMDV)等与动物相关的传染病,给我国农业生产造成严重破坏[6, 7]。随着我国“一带一路”倡议的深入推进,国际交往不断增加,埃博拉出血热(EBHF)、尼帕病毒病(NVD)、寨卡病毒病(Zika)、裂谷热(RVF)等重大传染病输入我国并导致局部暴发的风险持续存在,我们与传染病之间只隔着“一个航班”的距离[8]。高等级生物安全实验室和菌(毒)种保藏库是生物安全领域的国之重器[9],我国近年也有生物安全实验室泄露感染事件[10]。COVID-19以来,国家出台了提升公共卫生实验室检测能力建设方案,一大批生物安全二级、三级实验室开始建设并投入使用,实验室生物安全监管的压力骤增,监管的及时性和覆盖面存在不足的风险。据中华人民共和国生态环境部统计,我国已有超过660余种入侵物种,其中重大入侵物种120余种,每年造成至少2 000亿元经济损失[11]。随着跨境电商和国际快递等新行业的发展,外来生物入侵渠道更趋多样化,风险逐步增加。另外,生物技术误用、滥用和谬用风险也在持续增大[4],基因编辑和相关的人工智能还面临伦理问题[12],生物恐怖和生物战的风险也在增加,人类遗传资源流失等问题日渐显现[13]。近些年,涉及人类遗传资源样本收集的个性化商业检测增多,基因组数据采集难度逐渐降低,人类遗传资源监管难度不断增加,数据流失风险较为突出。

2 我国生物安全能力建设的主要短板面对生物安全领域的各种挑战,按照二十大报告中推进其现代化的部署,我们需要通过持续加强自身能力建设来加以应对。能力建设涉及面广,但核心在于科研基础和科技创新、人才培养和学科建设、平台设施(如高等级生物实验室)构建等。2020年3月16日出版的《求是》杂志发表习近平总书记的重要文章《为打赢疫情防控阻击战提供强大科技支撑》,文章强调“人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术,人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新”。我国生物安全能力建设起步晚,相较于先行发达国家,还有明显差距。

2.1 我国生物安全科技布局和顶层设计仍需进一步优化完善我国在生物安全领域的科技布局起步晚,系统化不足,布局的项目数量和投资的额度都严重偏低。 2018年,美国发布的《国家生物防御战略》中将自然发生、意外事故或人为故意造成的生物威胁并重,突出传染病和生物武器威胁,确定了感知、预防、准备、响应和恢复等五大重点建设和管理目标[14];部署了一系列生物安全科技计划,主要包括“生物盾牌”“生物监测”“生物感知”三大计划[15]。“生物盾牌”针对可用于生物恐怖袭击的病原体,研发疫苗、药物、诊断与治疗方法[16];“生物监测”重点资助生物监测预警关键技术[17];“生物感知”旨在缩短从发现危险病原体到快速反应的时间[18]。截至2013年,“生物盾牌”计划已经累计投入约56亿美元,美国已经能够供应炭疽疫苗、天花疫苗等重要生防药品,形成有效的“国家战略储备”。2021年9月3日,美国白宫发布《美国大流行病防范:转变我们的能力》报告,指出科学技术是保障生物安全的根本手段,彻底转变美国应对生物威胁的能力,标志着美国“阿波罗生物防御计划”的正式落地。该计划覆盖疫苗、诊断、治疗3个方面,提出9个方向21项关键技术,预计在未来7—10年内投资653亿美元[19]。

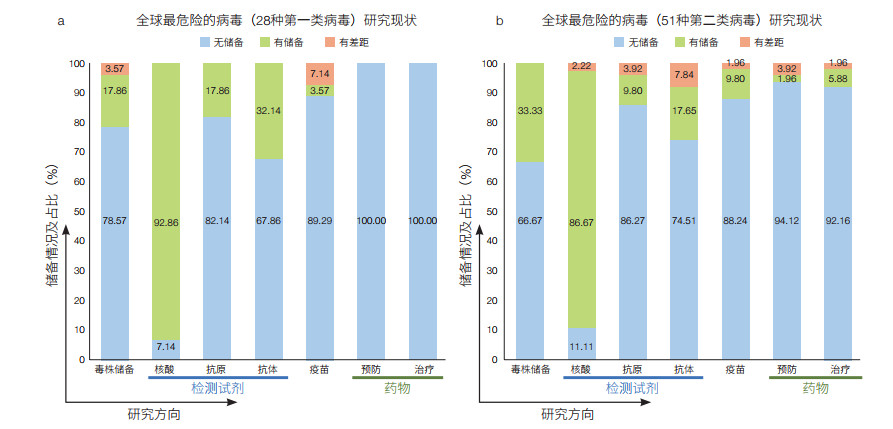

2.2 我国生物安全研究基础资源等仍受制于人我国高致病病原微生物菌(毒)种资源和相应的技术储备缺乏。我国在2003年SARS之后,虽然针对重大新发突发传染病疫情的处置和相应的生物安全支撑能力取得了长足的进步[20-23],但与发达国家相比,我国针对重大新发突发传染病的监测预警网络还不够健全,尚未建立能够互联互通的全息监测体系;尤其是针对高致病性病原微生物检测技术,我国的短板十分明显,战略储备不足。我国《人间传染的病原微生物名录》里82.14%的一类病毒和86.27%的二类病毒尚未研发出抗原检测试剂,67.86%的一类病毒和74.51%的二类病毒尚未研发出抗体检测试剂;更为严重的是,89.29%的一类病毒和88.24%的二类病毒尚未研发出疫苗;100.00%的一类病毒和94.12%的二类病毒尚未研发出预防用药;100.00%的一类病毒和92.16%的二类病毒尚未研发出治疗用药;我国面临的更为严峻的问题是毒种资源严重不足,78.57%的一类病毒和66.67%的二类病毒缺乏毒种储备(图 1),无法开展活病毒相关原创研究,导致在相应病原微生物的防控技术储备上我国必然落后于人。对于疫苗和药物研发必需的病原体感染类人化动物模型,同样存在储备不足的问题[24]。这意味着一旦我国出现上述相关高致病性病原微生物引发的传染病,将面临极大的风险和挑战。

|

| 图 1 我国针对全球最危险的一类病毒(a)和二类病毒(b)在检测试剂、疫苗和药物方面的研究进展 Figure 1 Research progress of most dangerous Class 1 (a) and Class 2 (b) viruses on detection reagents, vaccines, and medicine |

我国生物安全领域信息化建设落后于先行国家,大数据的底层技术研发及相关数据库建设仍需加强。近年来,国家已部署建设一系列国家科学数据中心,形成多个具有一定国际竞争力的支撑公益性科学研究的国家级中心和平台。但我国生物资源库的信息化、智能化建设依然落后,生物资源流失预警识别手段和体系缺乏[25];在与国家生物安全八大领域都息息相关的生物安全大数据和信息方向,国家级生物安全大数据分析核心算法匮乏,也是我国生物安全面临的重要问题[26]。而且我国国家级的生物数据库资源建设仍然相对年轻,国内零散发展的模式未能形成合力,缺乏涵盖数据、信息、知识和文献的完备的多维资源体系,与美国国家生物技术信息中心(NCBI)建立的国际知名的基因序列数据库GenBank和生物医药领域的文献摘要检索数据库PubMed还有相当大的差距。

2.4 我国生物安全领域的专业队伍人才仍显匮乏我国生物安全较之于发达国家起步晚,生物安全专业人才紧缺、战略型领军人才匮乏,亟待建立学术交流平台。后疫情时代,在对重大新发突发传染病的深入认识的背景下,我国规划建设了一批高等级生物安全实验室,而管理和运维相关的生物安全专业人才,尤其是高级人才愈发匮乏。当前,生物安全领域的专业人才培养仍然以“边工作、边学习、边训练”的培养模式为主,我国的学科体系里尚没有生物安全学科,更没有启动从本科到研究生的贯通式专业教育[27],提示我们需要加强多元化培养体系的建设。此外,我国也缺少生物安全学术交流平台,例如,美国在1984年成立了美国生物安全协会(ABSA),现已发展成为一个国际性的协会组织,会员遍布全球多个国家,定期开展学术交流和专业培训,经常举办各种学术活动,影响力遍布全世界。美国生物安全协会培养招揽生物安全领域人才的同时,其实也为美国在国际生物安全领域议题赢得了一定的话语权。

2.5 我国高等级生物安全实验室数量不足且分布不均我国的高等级生物安全实验室体系建设仍不健全,尚没有形成能够高效协同运行的实验室网络。高等级生物安全实验室是传染病防控领域的国之重器。美国几乎所有高水平大学医学院、医院都配备了生物安全三级实验室,已建成1 500多个生物安全三级实验室,至少15个生物安全四级实验室。截至2021年,全球23个国家已建成和在建的生物安全四级实验室共有54个。另据俄罗斯国防部报告,美国加速其全球部署,在包括我国邻国哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、阿富汗等国在内的全球30多个国家建立了300余个生物实验室[28, 29]。相比之下,我国的生物安全实验室数量明显偏少,生物安全三级实验室不足100家,建成并投入使用的生物安全四级实验室只有2家;实验室地域分布不平衡,东部沿海发达省份多,中西部省份少;实验室协同运行少,没有形成合力。同时,实验室核心关键装备仍然受制于人,如气密型正压防护头罩、防护面具、正压防护服、高性能防护手套/靴、实验动物独立通风笼具(IVC笼具)等均依赖进口[30]。

3 推进生物安全能力建设的建议“生命安全和生物安全领域的重大科技成果是国之重器,一定要掌握在自己手中”,“科技创新是核心,抓住了科技创新就抓住了牵动我国发展全局的牛鼻子”,习近平总书记的讲话应该成为我们推进科技创新、加强能力建设以保障生物安全的根本遵循。我国生物安全能力建设涉及多个方面,应重点加快以科技创新和人才培养等为核心的能力建设。

3.1 进一步优化完善中国生物安全战略规划,系统解决重大问题制定并启动我国生物安全科技战略规划。立足生物安全国情,深入贯彻落实好习近平新时代中国特色社会主义思想和总体国家安全观,以维护人民健康安全为核心,强化需求牵引,借鉴国际经验。制定中国的生物安全科技战略规划,加强能力建设,全面提升维护和塑造国家生物安全的能力,防范和化解重大风险,有效处置各类安全事件。根据我国实际情况,全链条梳理生物防御的所有环节,弄清存在的薄弱环节。从统筹安全和发展角度出发,从战略安全角度出发,从维护和塑造国家生物安全、国家生物科技体系安全角度进行前瞻总体设计、战略谋划、战略运筹,拿出代表生物安全发展趋势、体现国家战略需求的战略规划方案。利用全国重点实验室改革的契机,加强生物安全领域整体规划布局和实施。

3.2 持续实施并完善现有的科技攻关计划,夯实研究基础尽快建立并启动我国的生物安全防御科技计划。组织优势力量在监测预警、溯源追踪、应急处置、事后重建、生物伦理、国门动植物检验检疫设施设备和野外生物安全屏障等领域开展关键技术或者前沿技术的科研攻关,尤其是原创性颠覆性技术的研究。要将科研成果努力转化成产品,尽快为生物防御服务,并为未来应对可能发生的生物安全威胁做好技术储备。进一步加大资金支持力度,组织优势力量全力攻关,解决目前面临的高等级生物安全实验室核心零部件及生物医学研究中所用的原材料、试剂、装备、实验动物严重依赖进口,生物信息数据库几乎完全被国外垄断等一系列问题[31, 32]。

3.3 不断完善生物安全协调机制,加强资源共享加强生物安全相关资源的共享和管理。利用和完善目前已有的协调机制,打破各部门的界限,突破各学科之间的壁垒,有机整合国家主要力量和资源,充分发挥我国举国体制,统一部署、协同攻关。“平时”根据整体规划,依托已有体系全面布局、系统开展工作究,“战时”依托协调决策机制快速反应、统一决策、有力执行。快速提升生物信息数据汇交管理能力,加速国际核心数据本地化集成整合,形成生物信息数据共享服务核心平台,打破我国生物大数据研究领域长期存在的“数据流失”“数据孤岛”“共享匮乏”等现象,切实保障我国人类遗传资源信息和重要战略生物资源信息的数据安全与共享利用;快速提升生物信息数据分析挖掘能力,开发有自主知识产权的数据分析软件和平台,支撑数据的快速解析;加强数据共享的国际合作,扩大我国在生物信息领域的国际话语权。

3.4 加快推动人才队伍建设,系统培养高级生物安全专业人才着力培养战略型领军人才,加强生物安全智库建设。习近平总书记在二十大报告中提出了“实施科教兴国战略,强化现代化建设人才支撑”战略部署,强调人才和科技的重要性。强化人才考核与流动机制,确保各层次研究人才规模适度,整体科研素质和能力显著提高,层次结构均衡合理,体制机制充满活力,各类人才协调发展。积极推动生物安全二级学科的建立[33],努力打造一批高水平的优秀领军人才和学科团队,引领并推动生物安全领域的科技创新和快速发展。应尽快筹建中国生物安全协会/学会(一级),促进生物安全领域的学术交流,进一步推进专业人才的培养。协会的建立也可为国家战略和政策制定提供智库支持;开展战略研究,促进我国生物安全战略和政策的迭代升级;协调科学研究和技术转化,提高我国生物科技创新能力;积极开展国际国内学术交流,提升生物安全学术水平,在国际上代表中国发出声音。

3.5 加强我国高等级生物安全实验室体系建设,设立全国重点实验室和国家实验室合理规划和布局新的高等级生物安全实验室和研究平台。根据国际的先进经验和我国的实际情况,综合人口密度、经济发展、传染病流行风险及地理区域等因素,充分考虑我国经济和产业的发展特点,按照按需设置、合理布局、同步建设的思路,在现有的高等级生物安全实验室基础上,加大应急响应方面的高等级生物安全实验室的建设力度,实现科学合理布局。生物安全实验室网络实现主要地域和功能的有效覆盖,完善区域和功能布局,促进已有实验室的扩建和改建及新实验室的建设,规划建成涵盖全国的高等级生物安全实验室平台体系、安全运行和资源共享的管理体系,建立严格管理制度和协调机制,加强实验室之间的交流沟通和信息共享机制。适应形势的需要,积极创造条件,加强对高级别生物安全实验室建设的投入,多渠道、多层次、多形式筹集资金,形成多元化投入格局和多方联合建设机制。支持和引导有能力的企业自主建设高等级生物安全实验室。鼓励企业开展生物安全实验室关键技术和设备的研制[34]。同时,围绕高等级实验室设施群和优势单位、布局有研究功能的全国重点实验室、进一步谋划生物安全国家实验室,对于学科发展与人才培养尤为重要。应瞄准未来生物安全科技的可持续发展,形成一批国内领先、国际一流的研究技术平台,打造国家级生物安全科研创新基地、建设生物安全研究领域的引领力量、重大传染病防控研究的支撑力量,提升主动应对能力,实现生物科技创新和全球生物安全治理的整体跨越。

3.6 深入开展国际对话合作,积极参与生物安全国际治理广泛参与生物安全国际治理,与相关国家开展深入合作。应加快推进援建非洲疾控中心、联合实验室等重点项目建设,建立健全外派公共卫生专家的体制机制。建设性参与全球卫生治理及相关国际规则制定,推动《国际卫生条例(2005)》能力建设,大力推动重启《禁止生物武器公约》核查议定书谈判,尽快建立多边生物核查机制。深入参与世界卫生组织《大流行病条约》的谈判进程,与各国建立对话合作机制。加大向世界卫生组织等国际组织中国籍官员的推荐和选派,深度参与生物安全国际治理。在“一带一路”沿线、我国重点边境地区试点建设卫生应急示范哨点,开展疾病和流行病原体的监测,完善跨境卫生应急合作机制,逐步建立海外监测网络,实现生物安全关口前移。

4 总结我们要不断优化生物安全领域的整体科技布局,积极鼓励支持原创性颠覆性科学研究,突破卡脖子技术;开展学科建设,系统性加强专业的人才培养;加快高等级生物安全实验室在全国的布局建设,编织实验室协同网络;不断完善生物安全协调机制,加强资源共享;建立对话合作机制,深度参与生物安全国际治理。通过上述方式不断强化我国的生物安全能力建设,保障国家生物安全,从而实现党的二十大提出的重大战略部署。

致谢 文章撰写过程中得到中国科学院张亚平的指导,中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所刘军提供了修改意见,在此一并表示诚挚的谢意。| [1] |

范维澄. 推进国家公共安全治理体系和治理能力现代化. 人民论坛, 2020, (33): 23. Fan W D. To promote the modernization of the national public security governance system and governance capacity. People's Tribune, 2020, (33): 23. (in Chinese) |

| [2] |

徐静阳, 张强弓, 施一. 冰冻圈微生物演变与生物安全. 中国科学院院刊, 2021, 36(5): 632-640. Xu J Y, Zhang Q G, Shi Y, et al. Microbial evolution of cryosphere and biosecurity concerns. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2021, 36(5): 632-640. DOI:10.16418/j.issn.1000-3045.20210407005 (in Chinese) |

| [3] |

张佳星. 野生动物的抗"疫"宣言. 家庭科技, 2020, (2): 6-7. Zhang J X. Wildlife's declaration on the combating infectious diseases. Jia Ting Ke Ji, 2020, (2): 6-7. (in Chinese) |

| [4] |

魏强, 李晓燕, 王雷, 等. 近年病原微生物实验室获得性感染病例分析及其控制策略的初步研究. 中华实验和临床病毒学杂志, 2011, 25(5): 390-392. Wei Q, Li X Y, Wang L, et al. Preliminary studies on pathogenic microorganisms laboratory-acquired infections cases in recent years and its control strategies. Chinese Journal of Experimental and Clinical Virology, 2011, 25(5): 390-392. (in Chinese) |

| [5] |

Gong S P, Wu J, Gao Y C, et al. Integrating and updating wildlife conservation in China. Current Biology, 2020, 30(16): 915-919. DOI:10.1016/j.cub.2020.06.080 |

| [6] |

Sun E C, Huang L Y, Zhang X F, et al. Genotype I African swine fever viruses emerged in domestic pigs in China and caused chronic infection. Emerging Microbes & Infections, 2021, 10(1): 2183-2193. |

| [7] |

Babayani N D, Thololwane O I. A qualitative risk assessment indicates moderate risk of foot-and-mouth disease outbreak in cattle in the lower Okavango Delta because of interaction with buffaloes. Transboundary and Emerging Diseases, 2022, 69(5): 2840-2855. DOI:10.1111/tbed.14436 |

| [8] |

杨俭, 王旸, 王若溪, 等. "一带一路"背景下我国面临的主要传染病风险及对策. 医学与社会, 2019, 32(3): 36-40. Yang J, Wang Y, Wang R X, et al. Risk and countermeasures of major infectious disease in China under background of the belt and road initiative. Medicine and Society, 2019, 32(3): 36-40. (in Chinese) |

| [9] |

李依建, 胡发扬. 医学病原微生物菌(毒)种的保藏管理. 中国卫生检验杂志, 2010, (3): 691-692. Li Y J, Hu F Y. Preservation and management of medical pathogenic microorganism. Chinese Journal of Health Laboratory Technology, 2010, (3): 691-692. (in Chinese) |

| [10] |

罗中华, 张靖, 鲁莹, 等. 动物布鲁氏菌病净化工作中的现实问题与对策. 中国兽医杂志, 2021, 57(9): 124. Luo Z H, Zhang J, Lu Y, et al. Practical problems and countermeasures in the eradication of animal brucellosis. Chinese Journal of Veterinary Medicine, 2021, 57(9): 124. (in Chinese) |

| [11] |

中华人民共和国生态环境部. 2020中国生态环境状况公报. 北京: 中华人民共和国生态环境部, 2021. Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China. Communique on the State of China's Ecological Environment 2020. Beijing: Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China, 2021. (in Chinese) |

| [12] |

Klionsky D J, Abdel-Aziz A K, Abdelfatah S, et al. Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy. Autophagy, 2021, 17(1): 1-382. DOI:10.1080/15548627.2020.1797280 |

| [13] |

杜珍媛. 从"华大基因受罚"看互联网医疗信息与患者隐私保护. 保密工作, 2018, (12): 39-40. Du Z Y. Perspective on the protection of Internet medical information and patient privacy from the punishment of BGI. Confidentiality Work, 2018, (12): 39-40. (in Chinese) |

| [14] |

Rudolph A, Nusser S, Stover P, et al. Lincoln's biodefense strategy: Protecting the agricultural base. Health Security, 2019, 17(1): 80-81. DOI:10.1089/hs.2018.0124 |

| [15] |

丁陈君, 陈方, 张志强. 美国生物安全战略与计划体系及其启示与建议. 世界科技研究与发展, 2020, 42(3): 253-264. Ding C J, Chen F, Zhang Z Q. The Biosecurity strategy and planning framework of the United States and its enlightenments and suggestion. World SCI-TECH R&D, 2020, 42(3): 253-264. (in Chinese) |

| [16] |

徐振伟, 赵勇冠. 打造"生物盾牌": 美国生物国防计划的发展及启示. 国外社会科学前沿, 2020, (9): 46-57. Xu Z W, Zhao Y G. Creating Bio-Shield: Development of US Biodefense Plan and its implications. Journal of International Social Sciences, 2020, (9): 46-57. (in Chinese) |

| [17] |

吉荣荣. 生物盾牌计划对美国医学科研管理的影响//中华医学会第十三次全国医学科学研究管理学学术会议暨2012第四届全国医学科研管理论坛论文集. 海口: 中华医学科研管理杂志, 2012: 46-49. Ji R R, The impact of the Bio-Shield program on the management of medical research in the United States//Proceedings of the 13th National Medical Research Management Conference of the Chinese Medical Association and the 4th National Medical Research Management Forum in 2012. Haikou: Chinese Journal of Medical Science Research Management, 2012: 46-49. (in Chinese) |

| [18] |

王明程, 张冬冬. 美国生物监测情报体系建设及启示研究. 情报杂志, 2021, 40(3): 23-31. Wang M C, Zhang D D. Research on the construction and enlightenment of American biosurveillance intelligence system. Journal of Intelligence, 2021, 40(3): 23-31. (in Chinese) |

| [19] |

The White House. American Pandemic Preparedness: Transforming Our Capabilities. Washington DC: The White House, 2021.

|

| [20] |

Wu G Z. Laboratory biosafety in China: Past, present, and future. Biosafety and Health, 2019, 1(2): 56-58. |

| [21] |

Gao G F. For a better world: Biosafety strategies to protect global health. Biosafety and Health, 2019, 1(1): 1-3. |

| [22] |

Han M, Gu J H, Gao G F, et al. China in action: National strategies to combat against emerging infectious diseases. SCIENCE CHINA Life Sciences, 2017, 60(12): 1383-1385. |

| [23] |

Lu R J, Zhao X, Li J, et al. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: Implications for virus origins and receptor binding. Lancet, 2020, 395(10224): 565-574. |

| [24] |

金美玲, 马秦怡, 郭金鹏, 等. 美国《阿波罗生物防御计划》介绍. 中国公共卫生, 2021, 37(12): 1853-1856. Jin M L, Ma Q Y, Guo J P, et al. "The Apollo Program for Biodefense" of the United States: A brief introduction. Chinese Journal of Public Health, 2021, 37(12): 1853-1856. (in Chinese) |

| [25] |

常亮, 韩辉, 郭铮蕾, 等. 国门安全生物资源库建设的研究和启示. 中国口岸科学技术, 2022, 4(5): 93-96. Chang L, Han H, Guo Z L, et al. Research and enlightenment on the construction of border security bioresource bank. China Port Science and Technology, 2022, 4(5): 93-96. (in Chinese) |

| [26] |

王秉, 朱媛媛. 大数据环境下国家生物安全情报工作体系构建. 情报杂志, 2021, 40(6): 82-88. Wang B, Zhu Y Y. Construction of national bio-security & safety intelligence work system in the big data environment. Journal of Intelligence, 2021, 40(6): 82-88. (in Chinese) |

| [27] |

沈雅洁. 全国政协委员、中国科学院武汉分院院长袁志明: 完善国家生物安全体系, 培养生物安全专门人才. 世纪行, 2022, (3): 41. Shen Y J. Yuan Zhiming, Member of the National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference and President of the Wuhan Branch of the Chinese Academy of Sciences: Improve the national biosecurity system and cultivate biosafety professionals. Cross Century, 2022, (3): 41. (in Chinese) |

| [28] |

Ye L L. The United States issues national biodefense strategy. Journal of Biosafety and Biosecurity, 2019, 1(1): 3-4. |

| [29] |

Uhlenhaut C, Burger R, Schaade L. Protecting society: Biological security and dual-use dilemma in the life sciences-Status quo and options for the future. EMBO Reports, 2013, 14(1): 25-30. |

| [30] |

李思思. 我国高等级生物安全实验室关键防护设备的现况分析与发展研究. 北京: 中国疾病预防控制中心, 2020. Li S S. Situation Analysis and Future Development of Key Protective Equipment in High-level Biosafety Laboratory in China. Beijing: Chinese Center for Disease Control and Prevention, 2020. (in Chinese) |

| [31] |

刘静, 李超, 柳金雄, 等. 高等级生物安全实验室在生物安全领域的作用及其发展的思考. 中国农业科学, 2020, 53(1): 74-80. Liu J, Li C, Liu J X, et al. The Role of high-level biosafety laboratories in biosafety and consideration about their development. Scientia Agricultura Sinica, 2020, 53(1): 74-80. (in Chinese) |

| [32] |

董坤, 白如江, 许海云. 省域视角下产业潜在"卡脖子" 技术识别与分析研究——以山东省区块链产业为例. 情报理论与实践, 2021, 44(11): 197-203. Dong K, Bai R J, Xu H Y. A method to identify and analyze industrial bottleneck technology (BNT) from the provincial perspective: A case study of block chain industry in Shandong province. Information Studies: Theory & Application, 2021, 44(11): 197-203. (in Chinese) |

| [33] |

刘跃进. 论"国家安全学"的门类地位与"情报学"一级学科问题. 情报杂志, 2020, 39(10): 1-5. Liu Y J. The category status of "national security studies" and the first-level discipline of "intelligence studies". Journal of Intelligence, 2020, 39(10): 1-5. (in Chinese) |

| [34] |

杨旭, 梁慧刚, 沈毅, 等. 关于加强我国高等级生物安全实验室体系规划的思考. 中国科学院院刊, 2016, 31(10): 1248-1254. Yang X, Liang H G, Shen Y, et al. Consideration about improving the planning of high-level biosafety laboratory system in China. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2016, 31(10): 1248-1254. (in Chinese) |