编者按 当前,世界百年未有之大变局加速演进,新一轮科技革命和产业变革深入发展,国际科技和经济竞争态势加剧,世界主要国家都高度重视技术主权和战略主导权,强化技术经济安全。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出要“加强技术经济安全评估”,因此迫切需要在评估理论和方法、技术安全和经济安全的互动机理、保障技术经济安全的应对策略等方面强化研究。《中国科学院院刊》特策划组织了“技术经济安全理论与实践”专题,邀请相关专家学者就技术经济安全相关的理论方法、评估框架、实践经验等重点问题进行论述,以期为加强技术经济安全评估提供方法思路,为国家相关政策制定提供决策参考。本专题由中国科学院科技战略咨询研究院研究员、中国科学院管理创新与评估研究中心主任李晓轩指导推进。

2. 中国科学院大学 公共政策与管理学院 北京 100049

2. School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

技术经济安全是当前主要国家和地区共同关注的焦点。随着新一轮科技革命和产业变革加速演进,科技正深刻影响着经济社会的运行方式和国际竞争格局,技术对经济安全的影响日益突出。尽管没有统一采用“技术经济安全”这一概念,但世界主要国家在国家安全和经济安全战略中都高度重视技术因素在保障安全中的作用。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》首次明确提出了要“加强技术经济安全评估”。如何认识技术经济安全的内涵,如何更好开展技术经济安全评估是当前迫切需要解决的问题。文章基于实践需求,从学科发展视角,围绕“为什么”“是什么”“如何评”等关键问题开展基础理论研究,分析开展技术经济安全研究的重要性和紧迫性,提出技术经济安全研究的关键议题,构建了技术经济安全演化机理和评估框架,以期为丰富和完善技术经济安全研究、识别和评估技术经济安全态势等提供理论方法指导。

1 问题的提出当今世界正经历百年未有之大变局,大国博弈加剧,大数据、人工智能、量子信息等新兴技术加速向经济社会各领域融合渗透,不断重塑全球经济格局和治理体系。各国都在寻求“科技突围”,把科技置于提升经济竞争力和综合国力、保障国家安全的核心位置。维护技术经济安全,是发达国家维持领先地位、实施技术保护的必然要求,也是发展中国家赢得发展机遇、应对风险挑战的迫切需求。

从国际社会看,以经济竞争和科技竞争为主的综合国力竞争日趋突出,技术经济安全成为主要国家关注的重点。美国在其历次国家安全战略中,着重强调通过巩固技术优势来保障国家安全和经济安全,并明确将先进计算、先进制造和材料、人工智能等关键和新兴技术领域的竞争作为其国家安全的重要支柱[1]。欧盟为实现欧盟战略自主、推动技术主权、减少技术对外依赖,2020年出台《欧盟新安全联盟战略(2020—2025)》,提出网络安全、关键基础设施、科技安全等欧盟安全优先领域[2]。日本2022年出台《经济安全保障推进法》,从增强供应链安全、基础设施安全、尖端技术合作和特定专利不公开等4个方面发力,以摆脱对外部的过度依赖,确保半导体、医药品等战略性物资的稳定供给[3]。澳大利亚2021年启动“关键技术行动计划”,以保障经济利益、国家安全和社会繁荣为宗旨,将量子、能源、遥感等七大领域共63项关键技术列为重点关注目标,并采取保护措施[4]。可见,摆脱技术对外依赖、巩固自身技术优势已成为主要国家和地区保障经济安全、国家安全的共同选项及政策着力点,而这些内容正是技术经济安全的核心所在。

从我国发展需求看,维护技术经济安全,补足短板、锻造长板,是实现高水平科技自立自强和经济高质量发展的迫切需求。党的二十大报告指出,未来5年是我国全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期,“经济高质量发展取得新突破,科技自立自强能力显著提升,构建新发展格局和建设现代化经济体系取得重大进展”是主要目标任务之一。当前,新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图和经济格局,美国、欧盟、日本、中国等正在加快部署人工智能、量子信息、清洁能源等重点领域,以抓住机遇、抢占先机。我国仍然面临着关键核心技术受制于人、未来技术竞争不足、产业链供应链不稳定等问题,技术经济安全形势严峻。我国要在激烈的国际竞争中占据优势、保障经济高质量发展、实现高水平科技自立自强,就必须补足短板,同时锻造长板,将技术经济安全风险控制在可接受范围,以高水平的安全保障高质量的发展。

从国家安全体系看,技术经济安全是科技安全和经济安全的交集,是创新驱动发展阶段维护国家安全的核心内容。在总体国家安全观的指导思想下,我国国家安全体系逐步得到丰富与完善,形成了包括政治安全、经济安全、科技安全等安全领域在内的综合性体系[5]。国家安全体系具有层次化、结构化特征,有基本的一级要素,还有更多的、没有呈现出来的次级要素[6]。技术经济安全衍生于国家安全,是国家安全的子集,是科技安全与经济安全的交集和次级要素。科技安全主要立足于科学技术体系的安全性,以及对国家安全中其他领域的保障作用[7];经济安全以战略资源供给、产业生存与发展、金融系统运行与发展、财政收支与运行等为主体内容[8];而技术经济安全立足于技术经济体系,以技术获取、产出、供给、转移转化、开发、应用及其在市场中的表现等为主体内容,其目的是保障技术的经济利益的安全性,以及将经济受技术因素制约的影响控制在可接受水平。在创新驱动发展阶段,技术经济安全是科技安全的外延,确保科技保障经济发展和经济安全;技术经济安全是经济安全的核心,是保障经济安全其他方面的关键。

从研究现状看,技术经济安全研究尚处于探索与起步阶段,需要在基本理论、形成机理、态势评估等方面持续深入开展研究。现有研究在技术经济安全的概念[9]、技术经济安全的影响要素及作用机制[10]、技术经济安全评估的内容和方法[11]等方面开展了探索性研究。但总体来看,技术经济安全尚处于探索和起步阶段,主要表现在:①学科建设方面, “国家安全学”于2020年被列为一级学科,相关的理论体系和研究方法正在建立和发展过程中,如何在国家安全框架下开展技术经济安全研究还需要深入探索。②基础理论方面,技术对经济增长的影响引起了学界广泛关注,但技术对经济安全的影响机理研究还十分缺乏,技术经济安全的研究边界尚未形成共识。③评估方法和实践方面,针对不同层次主体、不同类型风险尚未形成相对完善的评估体系,还需要不断完善丰富和发展技术经济安全评估方法。

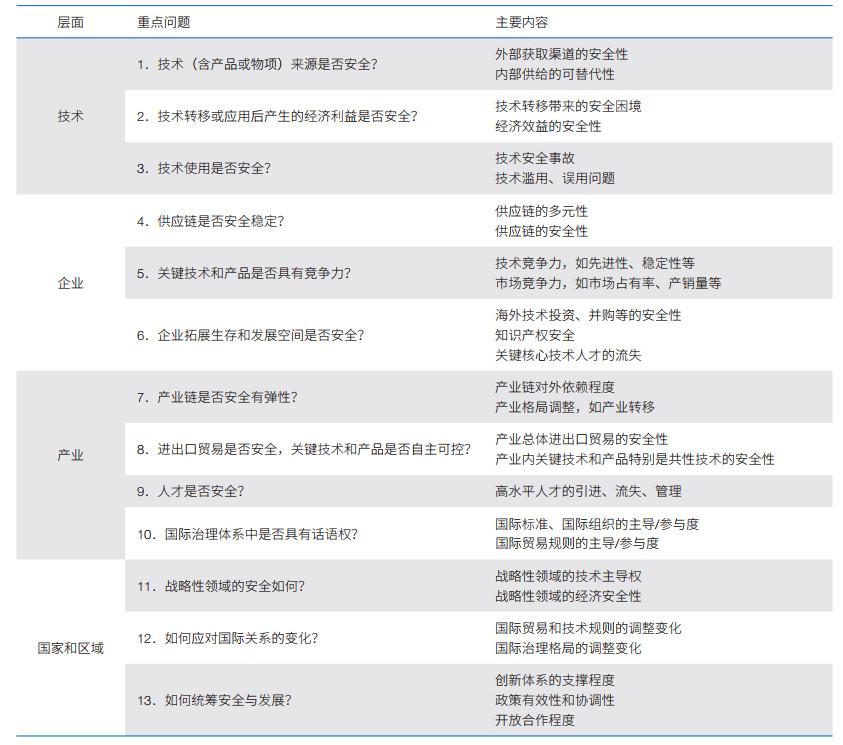

2 技术经济安全的研究重点技术经济安全是一个多层面、多主体、多维度的复杂系统,涵盖从微观到宏观的技术、企业、产业、国家和区域4个层面,不同层面技术经济安全的影响因素和程度不同,关注的技术经济安全重点问题和内容也存在差异(表 1)。

|

技术层面,重点关注技术经济安全的微观问题,包括技术的获取、转移、使用等各个环节的风险对技术经济安全的影响。①技术获取环节,主要分为外部和内部2条途径,需要综合考虑外部获取渠道的安全性和内部供给的可替代性。对于对外依赖度高、来源单一且国内暂无可替代的技术,其技术经济安全风险就高。例如,当前极紫外(EUV)光刻机被荷兰阿斯麦(ASML)公司一家垄断,一旦无法获得该光刻机,将不能生产高端芯片。②技术转移和应用环节,技术对外转移在获得利益的同时,也可能导致竞争对手能力提升,带来“安全困境”。同时,技术只有获得市场认可,才能取得相应的经济利益,技术路线选择不当可能造成“有技术无市场”的局面。例如,空中客车A380飞机虽然技术水平高,但其运营成本高、市场需求不足,最终停产。③技术使用环节,技术安全事故、技术滥用等也会带来经济安全问题。例如,三星Galaxy Note7手机因电池缺陷发生爆炸,不仅导致相关产品滞销,也对生命健康带来威胁;人工智能换脸、语音合成等深度合成技术滥用带来的经济和社会风险也越来越高。

企业层面,重点关注供应链安全及企业自身的竞争力和可持续发展的能力。①确保供应链安全。在技术高度复杂化的今天,一个企业难以全部依靠自己的力量生产产品,必然要与供应链条上其他企业合作;而供应链上任何节点企业的退出都可能造成交易成本整体上升和波动,并随之带来各种不确定性风险[12]。因此,关注供应链安全是企业保障其技术经济安全的首要任务。②提升关键技术和产品的竞争力。企业一方面要确保技术竞争力,关注技术的先进性、稳定性、性价比等;另一方面还要提升市场竞争力,关注市场占有率、用户认可度、产销量等。一旦其技术和产品的竞争力不足,将会对企业的生产经营活动带来直接影响。③拓展生存和发展空间。企业通过海外投资并购、持续投入研发等手段,提升其技术能力和市场能力,维持竞争力的可持续性;这一过程中,企业面临的投资安全审查、知识产权安全、关键核心技术人才流失等风险也会对企业发展带来威胁。

产业层面,重点关注产业链安全及其影响要素,包括进出口贸易、人才队伍、国际治理话语权等。①产业链安全。一个产业是由上游、中游、下游等不同环节共同构成。例如,集成电路产业链不仅包括设计、制造、封装等,同时还与上游的材料、装备密切相关;由于其产业链长且复杂,任何环节的缺失都可能造成“断链”风险。因此,产业角度的技术经济安全,既要强调产业链关键技术和产业共性技术的可控性,也要关注产业链整体的安全稳定性。②进出口贸易安全。因受外部技术管制或其他因素影响,产业的关键技术和产品进口受阻或出口受限,将会影响产业内相关企业的生产和经营,进而对整个产业带来影响。③人才安全。人才是第一资源。产业领域既需要从事基础研究的人才,为产业发展提供源头技术支撑;也需要技术研发和工程技术人才,提升关键核心技术的水平和竞争力;还需要技术管理和经营人才,将技术更好地转化为生产力。高水平人才的引进、流失、管理等出现问题,将直接影响整个产业的生存和发展。④国际治理的话语权。一国在具体产业的国际标准制定、国际组织中的主导地位或参与情况,直接决定了该产业的国际竞争力和话语权,影响相关产业的技术发展和应用。

国家和区域层面,重点从国家安全角度关注技术经济安全问题,包括战略性技术领域的安全、国际关系的变化,以及如何统筹发展与安全。①战略性技术领域的安全性。近年来,主要国家纷纷强化技术自主权和战略主导权。其中,韩国2021年选定了5G通信、人工智能等“十大国家战略必需技术”;美国2022年更新了“关键和新兴技术清单”,确定了人工智能、量子、空间技术等19个战略性领域。战略性领域的技术经济安全具有牵一发而动全身的作用,一国可集中有限资源强化其战略性领域的竞争优势,并对竞争对手形成遏制和威慑,从而大幅提升其维护安全能力。②国际规则和治理的参与度。国际贸易规则、国际治理格局、全球产业格局的变化或调整,将会对一国的技术和经济发展带来深远影响。例如,美国和欧盟2021年成立“跨大西洋贸易和技术理事会”(TTC),加强在投资审查、出口管制、人工智能、半导体供应链等方面的多边协调。应对国际关系变化对一国技术和经济发展带来的影响,是国家层面技术经济安全研究应重点关注的议题。③统筹安全和发展。 “安全与发展”概括了当今世界的时代主题和安全环境,世界各国都在谋求可持续安全和可持续发展[13]。技术经济安全作为新的时代议题,需要完善体制机制,充分发挥新型举国体制优势,强化国家战略科技力量,加强政产学研用的协同创新,为发展和安全奠定良好的体制机制基础。同时,要从国家层面优化政策供给,提升各类政策的协调性和有效性,广泛开展开放合作,在保障安全的前提下追求更高质量的发展,通过发展来确保更高水平的安全。

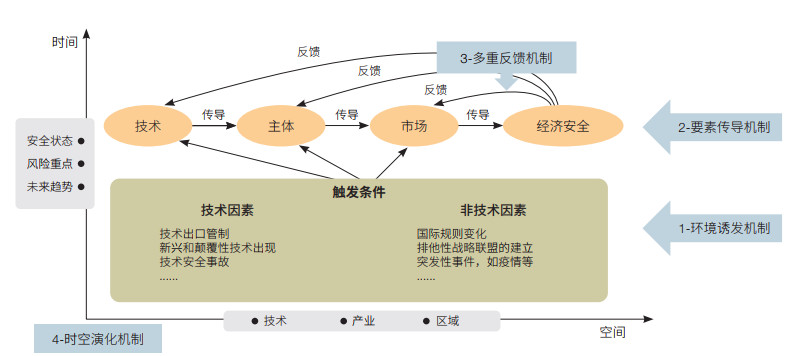

3 技术经济安全的形成和演化机理安全问题是随内外部因素演变产生的;当系统内部或外界出现“危险”和“威胁”时,安全问题即会出现[14]。从技术经济安全发生过程看:①技术经济安全受到的“危险”或“威胁”通常由触发条件引起。由环境条件触发引起某一个“点”上的变化,通常是技术、主体、市场中的某个要素受到威胁(在全面遏制的情况下,可能直接引起多点的变化,但仍可以从单点出发分析其形成和演化过程)。②由这个“点”传导给其他“点”,进而形成“线”或“面”或“体”上的变化。例如,产业链、供应链或某个产业全面受到威胁。③技术经济安全是一个动态平衡、不断演化的开放系统。技术经济安全状态发生变化会引起相关变量之间的反馈和干预措施的介入,进而引起新秩序的建立,从而推动形成新一轮技术经济安全过程。基于此,技术经济安全的形成和演化机理涉及4类作用机制:环境诱发机制、要素传导机制、多重反馈机制和时空演化机制(图 1)。

|

| 图 1 技术经济安全的形成和演化机理 Figure 1 Mechanism of formation and evolution of techno-economic security |

环境诱发机制,指由环境中的触发条件诱发形成的技术经济安全问题。触发技术经济安全问题的因素既包括技术因素,也包括非技术因素。从技术因素看,技术出口管制、新兴和颠覆性技术出现、技术安全事故、知识产权纠纷等,会引发技术的获取、研发、技术产品应用状况的变化。从非技术因素看,国际规则的变化、排他性战略联盟的建立、重大战略和政策的调整、产业转移等,也会诱发技术路线、市场需求和竞争格局的变化。此外,突发性疫情、金融危机、地缘政治冲突等事件的出现,也会触发技术经济安全状态的变化。

要素传导机制,指通过系统内部相关要素逐级传导形成的从技术因素引发经济安全影响的全过程。要素传导机制通常涉及风险源、风险载体、风险传导路径等方面。其中,风险源是影响技术经济风险的客观因素,前文提到的触发条件是风险源的重要部分。风险载体是承载和携带危险因素的有形或无形物质,一般包括技术、设备、人、企业、研究机构等。风险在这些要素之间通过不同路径进行传导,通常有链式、网状辐射式、网状集中式、网状交互式等多种传导路径,不同路径对风险传导速度、广度和稳定性有影响[15]。以高端芯片、关键元器件和材料等在国际化产业分工体系中易被“卡脖子”的技术或产品为例,一旦遭遇“断供”,首先将直接影响相关技术研发和产品开发,进而影响相关企业或机构等主体的研发或生产经营活动,导致市场占有率、进出口贸易的变动。同时,由于技术间的强关联性,该技术风险将通过多种路径,形成“水波”效应,辐射扩散到更广泛的技术、主体、市场,形成对经济安全的整体性影响。

多重反馈机制,指在技术经济安全状态发生变化后,对技术、主体、市场等多元要素形成的反馈作用机制。多层次模型理论认为,社会技术系统将可分为宏观蓝图层、中观社会技术体制层和微观技术利基层,3个层次之间及各层次内部存在相互作用的反馈机制[16]。如果将技术经济安全看成一个动态平衡的社会技术系统,其安全状态的变化,会对系统内的要素产生压力,引起不同要素的状态变化和调整。这时,如果引入新的触发条件,则不同资源和要素会发生重新配置和调整,经过诱发机制和传导机制引起新一轮的技术经济安全变化,形成一个反馈循环。例如,当技术经济安全水平下降时,如芯片被“断供”,对芯片应用市场形成压力,导致供货周期延长、供应不稳定;对芯片应用主体形成压力,导致产品获取变难、获取成本升高;对技术研发形成压力,导致技术合作交流受阻、技术引进困难等。面临这一情况,采取一定干预措施,如扩大采购源、提前备货、加大研发支持力度等,则可为芯片自主可控创造机会,维持系统的动态平衡。

时空演化机制,指技术经济安全的要素、状态、功能、结构等随时间和空间的推移而动态改变的过程。在时间维度上,从触发—传导—反馈的过程中,技术经济安全状态和程度、关注的风险重点、未来发展趋势等会随时间呈现阶段性规律和特征,应从时间尺度研判其发展态势,前瞻未来风险隐患。在空间维度上,技术经济安全的风险通过要素间的传递与传导、产业空间的转移与扩散及区域间的辐射与迁移,形成了技术经济安全空间演化规律。随着时代主题转换、国际形势变化,以及国家安全战略需要,技术经济安全必然要经历不断积累与完善、深化与调整、更新与迭代的演化过程,需持续深入探究其演化的内在规律和逻辑。

环境诱发机制、要素传导机制、多重反馈机制和时空演化机制构成了技术经济安全形成及演化的机理,它们相互交叠、相互影响。对于不同的诱发因素、不同的技术主体、不同的发展阶段,技术经济安全问题的形成和演化会有不同的特点,还需要在此框架下深入开展研究,找到影响技术经济安全的关键变量和要素,揭示各类变量的相关性、作用机制、因果规律等。

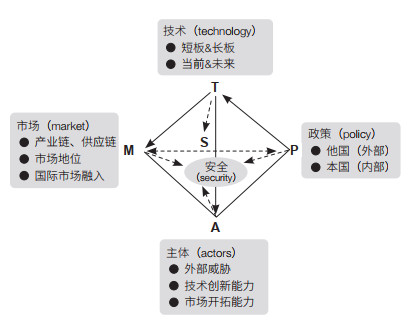

4 技术经济安全的评估框架正确理解技术经济安全的内涵、研究问题和形成机理,为技术经济安全评估提供了依据。根据安全学理论,开展安全研究需要考虑安全指涉对象、具体安全威胁、安全保障主体及安全保障方式。基于该理论的分析与拓展,结合现有研究关于技术经济安全评估的“三力”模型[17]、4类技术经济风险及关键要素[11]等,将技术经济安全的关键要素分解为技术(technology)、市场(market)、主体(actors)和政策(policy)。这些要素在一定的触发条件下通过传导机制和反馈机制共同决定着整个技术经济系统是否安全(security)。由此,本文提出技术经济安全评估的TMAPS(技术-市场-主体-政策-安全)模型(图 2),为识别和评估技术经济安全风险提供参考。

|

| 图 2 技术经济安全评估的TMAPS模型 Figure 2 TMAPS model for evaluation of techno-economic security |

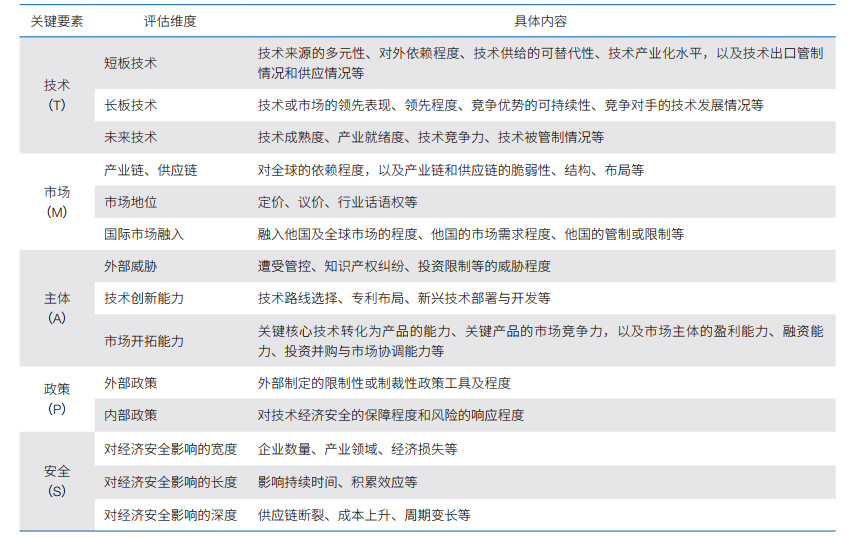

技术(T)是技术经济安全研究的起点。学界从安全视角探讨了如何识别技术风险,包括技术本身的关键程度、技术差距、技术自主可控程度等指标[18],以及新技术在大规模应用前的安全隐患、技术成熟度、脆弱性等[19]。从技术风险看,技术经济安全既要关注短板技术,也要关注长板技术;既要关注当前技术,也要关注未来技术。针对短板技术,主要从技术来源的多元性、对外依赖程度、技术供给的可替代性、技术产业化水平,以及技术出口管制情况和供应情况等方面识别和评估安全风险。针对长板技术,主要从技术或市场的领先表现、领先程度、竞争优势的可持续性,以及竞争对手的技术发展情况等方面识别和评估安全风险。针对未来技术,主要从技术成熟度、产业就绪度、技术竞争力、技术被管制情况等方面识别和评估安全风险。

市场(M)是技术对经济安全影响的具体体现。产业组织理论认为,市场是由产品、企业、消费者,以及相互之间的交易关系、竞争关系、合作关系等构成。从竞争博弈的角度看,市场风险主要来源于产业链和供应链是否稳定、市场占有率和认可度、国际市场融入程度等。识别产业链和供应链的风险,应对全球产业链和供应链体系的依赖程度,以及产业链和供应链的脆弱性、结构、空间布局及其变化等方面进行评断[20]。从市场地位角度识别市场风险,主要考察在定价、议价、标准制定等方面拥有的话语权。国际市场融入程度从他国市场出发,考察融入他国及全球市场的程度、企业进入他国市场受到的管控或限制及其他国家的市场分布情况等方面。

主体(A)是维护技术经济安全的载体。高校、科研院所、企业等是技术研发、技术转移、技术应用的主体;技术风险通过主体作用于经济安全,改善技术经济安全状态必须依赖相关主体。主体的风险应从主体受到的外部威胁、技术创新能力、市场开拓能力等方面进行识别和评估。从主体受到的外部威胁看,遭受技术管控、知识产权纠纷、投资限制等都会带来风险。从技术创新能力看,应以突破技术短板、维持技术优势、化解技术风险为目的,对技术路线选择、专利布局、新兴技术部署与开发等相关的定量与定性指标进行综合分析,包括高价值专利、知识产权使用费、研发投入结构等。从市场开拓能力看,应以开拓国际市场、维持市场竞争优势、化解市场风险为目的,主要考察主体将关键核心技术转化为产品的能力、关键产品的市场竞争力,以及市场主体的盈利能力、融资能力、投资并购与市场协调能力。

政策(P)是保障技术经济安全的手段。促进风险技术的研发和应用、化解各类风险都需要政策支持。同时,政策本身也会诱发技术经济安全问题。政策风险主要包括外部的限制性政策和内部的政策缺陷对技术经济安全带来的风险。外部的限制性政策主要体现为竞争对手的重大战略调整、针对性政策措施等带来的风险。例如,实施技术出口管制、外资安全审查、限制技术应用等政策,可通过对限制性或制裁性政策工具及程度进行风险判断,包括被竞争对手纳入管控实体的数量与类型、管控的级别与强度、管控的技术领域范围等。内部政策的风险主要通过对技术经济安全的保障程度和风险的响应程度来判断,包括重点领域关键核心技术和新兴技术的部署、对突破性技术的研发和商业化的支持、知识产权保护、加强开放合作、制定技术规范与标准等。

安全(S)是上述4个变量共同作用后的最终结果。根据技术、市场、主体、政策4个关键要素产生影响的宽度、长度和深度,综合判断技术经济安全水平大小[11]。其中,宽度是影响的范围,根据涉及的企业数量、产业领域、经济损失等判断;长度是影响的持续时间,根据关键要素的权重、与风险的相关性、积累效应等判断;深度是影响的严重程度,根据风险点引起相关指标的变化程度,如引起供应链断裂、成本上升、周期变长等进行判断。

基于TMAPS模型的解析,从技术、市场、主体、政策、安全5个方面构建技术经济安全评估框架(表 2)。针对不同要素,基于竞争视角从内部的自身发展水平和外部管制与限制两个方面进行比较分析。该评估框架提供了一个通用的全面评估技术经济安全风险的分析架构,但具体到技术、企业、产业、国家和区域层面,可根据其关注的重点,在此基础上选择针对性指标,综合运用定量和定性评估方法开展评估工作。

|

当前国际形势复杂多变,全球技术经济环境的不确定性增加。无论是保障技术经济安全的实际需求,还是作为新兴学科的理论探索,都有必要深入开展技术经济安全的理论和方法研究。本文基于学科建设视角,围绕技术经济安全的关键议题、形成和演化机理及评估框架等基础性问题展开讨论,从技术、企业、产业、国家和区域4个层面界定了技术经济安全应重点关注的关键议题,提出了环境诱发机制、要素传导机制、多重反馈机制和时空演化机制4个机制构成的技术经济安全形成及演化机理分析框架;在此基础上,提出了从技术、市场、主体、政策、安全5个维度构建技术经济安全评估的TMAPS模型,为深入开展技术经济安全研究,加强技术经济安全评估,防范技术经济安全风险提供了基础支撑。

然而,作为一个交叉方向,技术经济安全研究涉及经济学、国家安全学、管理学、政治学等多门学科,其理论研究与学科发展尚需深入推进。技术经济安全属于国家安全学范畴,如何认识其在国家安全体系中的地位和作用,其研究边界和基础理论尚需进一步明确。同时,要深入解释技术经济安全的发生和演化机理,针对具体的技术和产业领域,分析不同变量之间的关系及其对技术经济安全影响的概率、程度、路径等。要加强技术经济安全评估方法研究,结合具体情境,在TMAPS框架下,更有针对性地开展技术经济安全风险的识别、监测、评估和预警,为保障技术经济安全提供决策支撑。

| [1] |

NSTC. Critical and Emerging Technologies List Update. (2022-02-17)[2022-09-28]. https://www.whitehouse.gov/wpcontent/uploads/2022/02/02-2022-Critical-and-EmergingTechnologies-List-Update.pdf.

|

| [2] |

肖轶. 欧盟科技安全风险监测预警机制新动向. 全球科技经济瞭望, 2022, 37(4): 31-37. Xiao Y. The new trends of EU technology security risk monitoring and early warning mechanism. Global Science, Technology and Economy Outlook, 2022, 37(4): 31-37. (in Chinese) |

| [3] |

内閣府. 経済安全保障推進法の概要. (2022-05-11)[2022-09-28]. https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/doc/gaiyo.pdf. Cabinet Office. The Economic Security Promotion Act: Outline. (2022-05-11)[2022-09-28]. https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/doc/gaiyo.pdf. (in Japanese) |

| [4] |

Australian Government. The Action Plan for Critical Technologies. (2021-11-17)[2022-04-24]. https://www.industry.gov.au/sites/default/files/2022-08/ctpco-action-plancritical-technology.pdf.

|

| [5] |

《总体国家安全观干部读本》编写组. 总体国家安全观干部读本. 北京: 人民出版社, 2016. A Holistic Approach to National Security Reading Book for Cadres writing group. A Holistic Approach to National Security Reading Book for Cadres. Beijing: People's Publishing House, 2016. (in Chinese) |

| [6] |

刘跃进. 当代国家安全体系中的生物安全与生物威胁. 人民论坛·学术前沿, 2020, (20): 46-57. Liu Y J. The bio-security and biological threats in the contemporary national security system. Frontiers, 2020, (20): 46-57. (in Chinese) |

| [7] |

游光荣, 张斌, 张守明, 等. 国家科技安全: 概念、特征、形成机理与评估框架初探. 军事运筹与系统工程, 2019, 33(2): 5-10. You G R, Zhang B, Zhang S M, et al. National science and technology security: Concept, characteristics, formation mechanism and evaluation framework. Military Operations Research and Systems Engineering, 2019, 33(2): 5-10. DOI:10.3969/j.issn.1672-8211.2019.02.002 (in Chinese) |

| [8] |

雷家骕. 关于国家经济安全研究的基本问题. 管理评论, 2006, 18(7): 3-7. Lei J S. Basic issues of national economic security. Management Review, 2006, 18(7): 3-7. (in Chinese) |

| [9] |

刘志鹏, 代涛, 李晓轩, 等. 技术经济安全的概念与内涵——从新兴学科建设的视角. 科学学研究, 2018, 36(3): 410-417. Liu Z P, Dai T, Li X X, et al. The concept and connotation of techno-economic security: From the perspective of emerging discipline construction. Studies in Science of Science, 2018, 36(3): 410-417. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2018.03.003 (in Chinese) |

| [10] |

刘志鹏, 程燕林, 代涛, 等. 技术依赖形成和影响经济安全的机制研究——基于技术经济安全视角. 科学学研究, 2022. Liu Z P, Cheng Y L, Dai T, et al. Research on the mechanism of technological dependence on economic security-Based on the perspective of techno-economic security. Studies in Science of Science, 2022. DOI:10.16192/j.cnki.1003-2053.20220706.001 (in Chinese) |

| [11] |

代涛, 刘志鹏, 甘泉, 等. 技术经济安全评估若干问题的思考. 中国科学院院刊, 2020, 35(12): 1448-1454. Dai T, Liu Z P, Gan Q, et al. Thinking on issues of technoeconomic security evaluation. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2020, 35(12): 1448-1454. DOI:10.16418/j.issn.1000-3045.20201116001 (in Chinese) |

| [12] |

刘云. 全球供应链安全问题的理论及现实研究. 亚太安全与海洋研究, 2022, (4): 29-49. Liu Y. Theoretical and practical research on global supply chain security. Asia-Pacific Security and Maritime Affairs, 2022, (4): 29-49. (in Chinese) |

| [13] |

刘江永. 从国际战略视角解读可持续安全真谛. 国际观察, 2014, (6): 1-17. Liu J Y. Interpretation of the true meaning of sustainable security from the perspective of international strategy. International Review, 2014, (6): 1-17. (in Chinese) |

| [14] |

李文良. 国家安全: 问题、逻辑及其学科建设. 国际安全研究, 2020, 38(4): 3-23. Li W L. National security: Problems, logic and its discipline construction. Journal of International Security Studies, 2020, 38(4): 3-23. (in Chinese) |

| [15] |

刘纯霞, 舒彤, 汪寿阳, 等. 基于小世界网络的供应链中断风险传导路径研究. 系统工程理论与实践, 2015, 35(3): 608-615. Liu C X, Shu T, Wang S Y, et al. Supply chain disruption risk conduction route based on the small world network. Systems Engineering-Theory&Practice, 2015, 35(3): 608-615. (in Chinese) |

| [16] |

Dijka M, Yarime M. The emergence of hybrid-electric cars: Innovation path creation through co-evolution of supply and demand. Technological Forecasting and Social Change, 2010, 77(8): 1371-1390. |

| [17] |

刘志鹏, 代涛, 李怡洁, 等. 技术经济安全评估的"三力"模型构建研究. 科研管理, 2018, 39(5): 77-85. Liu Z P, Dai T, Li Y J, et al. A study of the"three capabilities"model of techno-economic security evaluation. Science Research Management, 2018, 39(5): 77-85. (in Chinese) |

| [18] |

陈劲, 阳镇, 朱子钦. "十四五"时期"卡脖子"技术的破解: 识别框架、战略转向与突破路径. 改革, 2020, (12): 5-15. Chen J, Yang Z, Zhu Z Q. The solution of "neck sticking" technology during the 14th Five-Year Plan period: identification framework, strategic change and breakthrough path. Reform, 2020, (12): 5-15. (in Chinese) |

| [19] |

赵世军, 董晓辉. 新时代我国科技安全风险的成因分析及应对策略. 科学管理研究, 2021, 39(3): 27-32. Zhao S J, Dong X H. Causes analysis and countermeasures of science and technology security risks in China in the new era. Scientific Management Research, 2021, 39(3): 27-32. (in Chinese) |

| [20] |

李天健, 赵学军. 新中国保障产业链供应链安全的探索. 管理世界, 2022, 38(9): 31-41. Li T J, Zhao X J. The exploration on ensuring industrial chain and supply chain security in New China. Journal of Management World, 2022, 38(9): 31-41. (in Chinese) |