纵观历次科技革命,谁率先掌握了技术主导权,谁就可能引领新一轮全球经济发展。在新一轮科技革命和产业变革深入发展的背景下,科学技术已经成为大国博弈的核心,世界科技发达国家和地区纷纷将代表未来科技发展方向的技术纳入国家战略框架,出台关键和新兴技术清单:一方面,通过加强技术攻关和产业化力度,提升其竞争力;另一方面,通过加强基础和新兴技术管制,遏制竞争对手发展,以期抢占科技制高点和保持世界领先地位,进而提升科技保障经济安全和国家安全的能力。未来技术已经成为影响一国技术经济安全的重要方面。

我国高度重视未来技术的发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出“加强前沿技术多路径探索、交叉融合和颠覆性技术供给”;2022年9月,中央全面深化改革委员会第二十七次会议提出“健全关键核心技术攻关新型举国体制”“重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术”。然而,我国在未来技术发展中仍面临诸多挑战,例如:技术发展长期以跟踪模仿为主,对未来技术发展的前瞻判断能力不足;基础研究和原始创新成果数量不足,对未来技术发展支撑能力不足;产学研协同创新不够,未来技术转化为未来产业的路径不畅。从技术经济安全视角看,技术经济安全是一国经济利益不受内部或外部技术因素威胁的状态及维持这种状态的能力[1],既包括当前的安全,也包括未来的安全。如果我国在未来技术发展方面落后,可能会失去在新技术轨道上的赶超机会,对未来的经济安全带来不利影响。

当前研究主要集中在生命周期视角下颠覆性技术和新兴技术特征与识别、发展路径演化、风险评估与治理等方面,尚缺乏在技术保障经济安全视角下,对未来技术的经济安全的影响机制和风险识别的研究。本文从技术经济安全视角,提出了未来技术影响经济安全的机制,在此基础上构建了未来技术的风险识别框架,以期为我国防范化解未来技术带来的经济安全风险提供理论方法支撑。

1 未来技术的内涵和特征 1.1 未来技术的内涵未来技术是指那些面向未来,有望对科技发展、产业格局及人类生产生活方式带来重大影响的技术。与之相关的概念包括颠覆性技术、新兴技术和前沿技术等。颠覆性技术主要关注技术对市场、经济社会和国家安全等方面产生的影响和形成的颠覆性效应,被认为是可以“改变游戏规则的技术” ①。新兴技术是在知识生产过程中新出现的、从无到有的根本性创新技术,其发展较快但是尚未商业化,未来投入市场后可能创造新产业或改造现有产业[2]。前沿技术代表了当前和未来高技术研究的发展方向,是普遍认同和关注的前瞻性、先导性重大技术,并且已经开始显现市场潜力,在部分领域产生一定的市场影响[3]。

① Brimley S, Fitz Gerald B, Sayler K. Game changers: disruptive technology and U.S. defense strategy. (2013-12-15)[2022-10-29]. https://www.cnas.org/press/in-the-news/game-changers-disruptive-technology-and-us-defense-strategy.

颠覆性技术、新兴技术和前沿技术的概念存在一定交叉,其本质都是面向未来的技术,对一国的发展和安全具有重要影响,但又各有侧重。颠覆性技术侧重从不同路径对主流技术、市场,甚至对国家军事能力等形成颠覆性效应,可通过低端颠覆[4, 5]和高端颠覆[6]两种路径实现。对国家而言,颠覆性效应主要体现在颠覆性技术应对技术突袭、维护国防安全和推动经济增长等方面[7, 8]。新兴技术是基于时间维度的概念,侧重技术“新”和“兴”,即创新性和持续增长性[9],对经济结构产生重大变革[10]。前沿技术侧重对当前和未来发展方向的引领,是对研究热点的客观反映。从技术经济安全视角看,颠覆性技术、新兴技术和前沿技术均会对未来的安全状态产生影响;这些技术虽然当前仍处于研发阶段,不会对当前的经济安全产生影响,但如果一国技术发展落后,一旦这些技术发展成熟进入产业,将会影响一国未来的技术和产业发展。为了更系统和全面地反映这些技术对技术经济安全的影响,本文采用“未来技术”这一概念,将其定义为:面向未来发展方向和发展需求,当前尚未产业化但未来具有产业化潜力、有望赋能或替代传统产业或催生新的产业,进而重塑竞争格局、产生重大经济影响的技术。未来技术涵盖的范围更为宽泛,其本质是影响未来的技术,颠覆性技术、新兴技术和前沿技术可看成未来技术的子集。

1.2 未来技术的特征基于上述对未来技术的界定,从影响和保障技术经济安全视角,本文认为未来技术具有方向前瞻性、路径高风险性和影响深远性3个鲜明特征。

(1)方向前瞻性。未来技术具有超前性,是基于科学的创新或对现阶段已有学科、技术和工具交叉融合后的全新应用,当前处于正在萌芽和兴起的状态,代表了技术未来发展方向。未来技术面向未来应用场景和未来需求,具有产业化潜力,虽然现阶段发展尚不成熟,但是极有可能成为下一个技术制高点。未来技术还可能提供新的技术轨道,对于技术后发国家提供换道赶超的机遇,使其有望摆脱当前技术和产业受制于人的局面。未来技术是各国角力的主战场,以维持技术和产业的持续竞争能力,抢占未来发展的主动权和先机。

(2)路径高风险性。未来技术的高风险性体现在技术研发、转移和应用阶段中表现出的高度不确定性。未来技术是基于科学原理或融合范式的创新应用,处于技术研发“稀薄地带”,同时存在多种技术路线,难以预计到底哪条路线可能成功,如果技术路线选择错误,将直接影响未来的发展。未来的市场环境也具有动态变化性和难预测性,未来技术是否能够跨越技术转移的“死亡之谷”和技术替代陷阱,是否能得到市场认可,形成具有竞争力的未来产业,也具有高度不确定性和风险性。未来技术的路径选择及其与未来市场的匹配度,是影响技术经济安全的重要因素。

(3)影响深远性。未来技术可能是在已有技术发展方向上的更新换代,促进现有产业和经济的可持续发展;也可能是新的开创性技术,实现了“从0到1”的跨越式发展,创造新的产业或与现有产业结合,赋能现有产业的发展;还可能是重塑游戏规则的变革性技术,可对已有技术与产业发展、供应链生态、生产方式、商业模式等进行重构,颠覆或替代已有产业。无论哪种方式,未来技术具有巨大的产业影响力和经济影响力,将辐射带动产业链上下游和其他行业发展。未来技术产生的影响不局限于某一国家,甚至会引发全球范围内技术和经济的体系化变革,成为重塑国际竞争格局的突破口,对一国保障经济安全和国家安全具有重要战略意义。

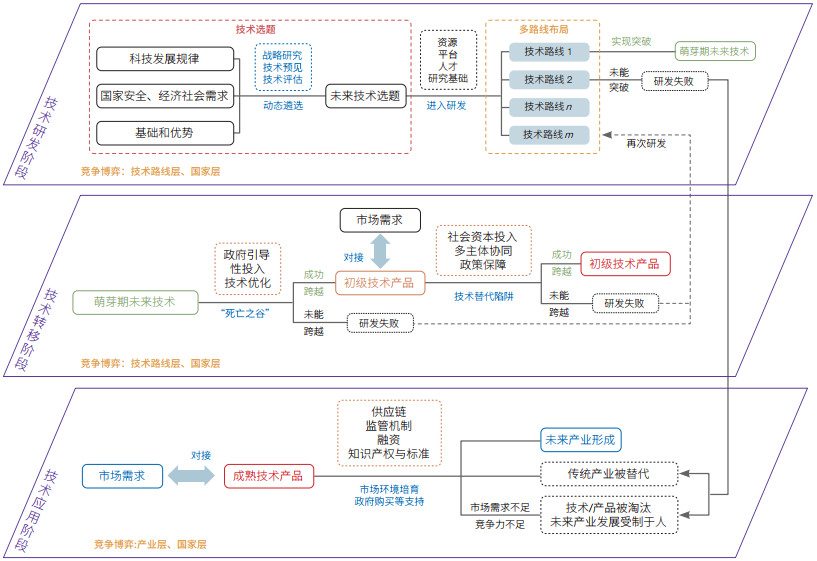

2 未来技术的经济安全影响机制未来技术尚未产业化,其对经济安全的影响是隐性的,但鉴于其在提供新的技术轨道、重塑竞争格局等方面的重要性和变革性特征,深入分析其对经济安全的影响机制,对防范和化解未来的技术经济安全风险具有重大意义。从技术生命周期理论看,技术发展会经历起步期、成长期、成熟期和衰退期。未来技术主要处于起步期和成长期,其对经济安全的影响贯穿于从技术研发到技术转移,再到技术应用的全过程,同时涉及技术路线、产业领域、国家3个层次的竞争博弈。基于此,本文构建了“三阶段三层次”的影响机制分析模型(图 1)。

|

| 图 1 未来技术的经济安全影响机制 Figure 1 Economic security influential mechanism of future technology |

技术研发阶段是确定未来技术选题,并充分利用各类资源,努力实现技术突破的过程。未来技术选题是否准确,是决定一个国家/企业能否在国际竞争中胜出的先决条件。一个国家/机构在布局未来技术时需要从国家安全和经济社会发展的特定需求、部门定位出发,结合科技发展的自身规律,通过战略研究、技术预见、技术评估等方式,动态遴选优先领域。例如,美国从技术发展对未来军事和经济等方面的重要作用角度,确定技术优先级,制定并动态更新《关键和新兴技术清单》。未来技术选题确定后,充分利用已有研究基础,整合资源、平台、人才等开展攻关,直至实现技术突破。

研发阶段的技术经济安全风险主要体现在技术路线选择是否正确,是否能够成功实现技术突破,涉及不同技术路线和不同研发主体(国家)之间的竞争。未来技术具有高度不确定性,针对同一技术主题,可能有多种实现路径,一旦技术路径选择错误,可能导致技术研发失败或不能被市场认可,从而在竞争中落后。例如,20世纪90年代光刻机光源技术遭遇193 nm的瓶颈,以日本尼康公司为代表的企业主张继续采用改良原有157 nm的F2激光技术路线,而荷兰阿斯麦(ASML)公司则决定布局沉浸式光刻的全新技术路线,最终后者成功将激光波长从193 nm缩短至132 nm。要在技术路线竞争中胜出,一方面应开展多元化技术布局,另一方面要及时跟踪各路线的发展态势,及时调整研发布局和路线。此外,未来技术的突破是建立在已有技术和创新生态的基础上,如果不能获得先进技术支撑、研发资源投入不足、创新环境不友好,将会影响技术突破的速度和成功率。因此,近年来,科技发达国家不断加大对基础和新兴技术的出口管制,就是要遏制竞争对手的技术突破。

2.2 技术转移阶段:是否形成市场化技术产品技术转移阶段是未来技术成熟度到达一定阶段,由实验室走向产业化形成市场化技术产品的过程。萌芽期未来技术成功转化和产业化需要政府、高校、科研院所、企业、技术中介机构、金融机构等多个主体合作,通过优势互补加速形成初级技术产品和市场化产品。如美国国防高级研究计划局(DARPA)主要资助处于成熟度3—7级的技术[11],以防止因缺乏投入导致新技术活动停滞而无法跨越“死亡之谷”。初级技术产品形成后,通过与市场对接,引入企业资本、风险投资、保险等市场化融资方式,保障技术产品原型能够顺利跨越技术替代陷阱,形成成熟技术产品。

转移阶段的技术经济安全风险主要体现在能否跨越技术“死亡之谷”和技术替代陷阱,涉及不同技术路线和不同国家之间的竞争。不同国家在资金投入、研发组织模式、政策保障和创新环境等方面存在较大差异,如果各主体不能形成有效协同,导致市场需求、技术和产业对接脱节,萌芽期未来技术不能有效转移,跨越技术“死亡之谷”和技术替代陷阱,将会在国际竞争中丧失主动权。科技发达国家建立了良好的创新生态和技术转移网络,例如:美国硅谷构建了“人才+技术+资本”的创新生态;美国国家技术转移中心、德国史太白技术转移中心、欧盟创新驿站网络等促进了产学研合作和成果转移转化,将技术优势转化为市场优势。20世纪80年代,美国在半导体领域竞争中落后于日本,为提振本国中短期半导体制造相关技术的研发和产业化,美国成立了“半导体制造战略技术联盟”(SEMATECH),形成了由政府、企业、高校和研究机构共同构成的合作网络,加速集成电路制造设备和制造工艺技术攻关,促进了技术的快速转移。对于不同技术路线,有的会成功转化为市场化的产品,有的则在这一阶段失败,导致该技术路线中止,选择失败技术路线的国家或主体在未来经济发展中居于不利地位。

2.3 技术应用阶段:是否冲击已有产业或形成新产业技术应用阶段是未来技术产业化后,替代已有产业或带动新产业发展的过程。未来技术成功产业化后,作为一种新技术,和已经市场化的成熟技术相比,其安全性、稳定性和可靠性需要时间和市场检验。技术的市场培育也需要一个过程,受工业供应链、监管机制、融资、知识产权与标准等社会因素影响[12],技术优势不一定能形成市场优势。随着技术的持续应用,市场规模不断扩大,未来技术将逐步替代已有的技术和产业,或大幅提升传统产业的生产率,或创造出新的产业,形成新的技术和经济形态。

应用阶段的技术经济安全风险主要体现在是否能有效应对其对现有产业的冲击,未来产业是否具有竞争力,涉及不同产业和不同国家之间的竞争。从不同产业竞争角度看,技术和产业发展是新旧更替的过程,未来技术的发展通过对已有技术和产业的替代或赋能,冲击已经成熟的产业。一方面,如果新旧产业转换期间不能进行合理规制和引导,可能造成相关产业衰退、利润损失、产品市场占有率下降、就业率下滑等问题。另一方面,一些未来技术在市场化过程中,也可能面临市场需求不足,与已有产业相比竞争力不足等问题,导致技术或产品被淘汰。从国家竞争角度看,如果一国未能实现未来技术突破、未能形成市场化的技术产品,该国的相关产业发展将受制于其他国家,形成新一轮的技术和产业依赖。同时,未来技术在市场培育过程中,除了发挥市场机制的作用,还需要来自政府的支持,通过政府购买、标准化股权交易许可等方式促进未来技术的先行先试,推动在不同行业拓展应用。例如,全球定位系统(GPS)最初仅为美国军方使用,在美国通信委员会颁布硬性要求建设公众安全无线网络行政性命令和停止执行选择可用性技术后,GPS技术得以在民用领域迅速发展。不同国家对未来技术产业化的支持和保护,势必影响到未来技术和未来产业的竞争力。此外,作为新的技术,未来技术因其不成熟或应用不当,也可能导致生命安全事故,或造成国家经济损失。

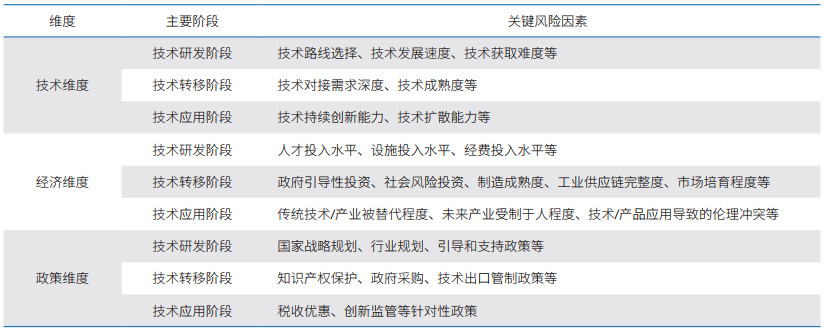

3 未来技术的风险识别框架及主要风险未来技术是影响技术经济安全的重要内容。基于上述对未来技术的特征及其对经济安全的影响机制分析,要保障技术经济安全,需要准确识别技术研发、技术转移和技术应用各阶段的潜在风险,这些风险可归结为技术风险、经济风险和政策风险3个方面。其中,技术风险主要包括未来技术在从研发到应用的过程中,面临的技术路线选择错误、技术竞争力不足、支撑性技术获取困难等问题;经济风险主要包括经济相关资源对技术研发和产业化支撑不足,以及未来技术产业化后可能带来的产业冲击和经济利益损失等问题;政策风险主要包括政策对未来技术的布局、研发和市场化应用等支撑不足,以及监管和防范各类风险不力等问题。3个阶段3种类型的风险相互交织叠加、共同对经济安全产生影响。基于此,本文形成了未来技术风险识别框架(表 1),并结合国内外未来技术的发展现状,提出了我国当前应重点关注的风险。

(1)技术路线选择错误和路线分化的风险。当前,世界主要国家都在强化人工智能、量子科技、集成电路等领域的布局和研发支持。同一技术主题有多种路线。例如:集成电路领域正走向功耗和应用为驱动的多样化发展路线②,主要有延续摩尔定律和绕道摩尔定律2种技术路线③,前者面临物理原理极限、技术手段、经济成本等一系列挑战,后者则有小芯片或晶粒(chiplet)、异质异构、集成系统等多种路径;量子计算领域主要有超导、硅基量子点、离子阱等多种体系的量子计算路线,不同国家和主体在这些路线上各有优势,究竟哪种路线最终成功仍有诸多不确定性。因此,应从国家层面强化多路线布局,加强不同路线发展的态势监测,谨防技术路线选择失误的风险。近年来,发达国家正在构建6G通信、量子科技等领域的技术联盟,试图形成将我国排除在外的体系,技术发展可能面临分化。

② 黄如. 后摩尔时代集成电路技术革新N分天下. (2021-05-31)[2022-10-29]. https://www.cas.cn/zjs/202106/t20210601_4790747.shtml.

③ 中科院院士毛军发:未来60年是集成系统的时代. (2022-08-19)[2022-10-29]. https://www.ithome.com/0/635/912.htm.

(2)技术发展速度慢和竞争力不足的风险。在未来技术的竞争中,谁率先取得突破,谁将占据竞争的主动权。以基因编辑技术为例,CRISPR/Cas技术是各国竞争的焦点。美国以巨大的研发资助、深厚的技术基础和人才优势率先取得了CRISPR/Cas突破并申请专利,全面布局了Cas酶及其通用技术、CRISPR系统、gRNA、PAM等技术,尤其是CRISPR/Cas9相关的核心和源头技术专利,涉及医学、农业和工业领域。相比之下,我国基本处于技术外围,主要集中在植物、农场动物或水产养殖领域,对工具本身关键核心技术的系统改进较少[13]。如果在未来技术发展中速度慢,可能会导致技术竞争力不足,重大源头性技术专利缺失,陷入对国外技术的依赖。

(3)基础技术支撑不足的风险。未来技术的发展需要充分利用已有技术基础。近年来,科技发达国家正不断收紧对尖端技术管制。2018年,美国出台了出口管制改革法案,将基础和新兴技术纳入出口管制范围;同年11月,美国商务部工业和安全局就人工智能、量子信息和传感技术、机器人技术等14类基础和新兴技术出口管制征求意见。随后,美国不断加大对相关技术的管制力度,如2022年对设计全栅场效应晶体管(GAAFET)结构集成电路所需的计算机辅助电子设计(ECAD)软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料等技术纳入出口管制。如果难以获得这些基础性技术,缺少高水平的科技人才,未来技术的研发速度和产业化进程将受到影响。

3.2 经济风险(1)已有技术和产业被替代的风险。未来技术转化和扩散后,将会引发生产方式变革和生产率提高,可能冲击已有技术和产业。以人工智能技术为例,已经对传统劳动密集型产业形成替代,部分智力型工作,如CT、MRI神经影像辅助阅片中也开始出现替代趋势,未来可能引发就业、收入分配、劳动力市场结构的改变。麦肯锡全球研究院④指出2016—2030年全球约有15%的全球劳动力可以通过人工智能和自动化取代,极端情况下将有30% 的人(约8亿人)受到影响,中国约有1 200万—1.02亿人需要重新就业。因此,需要持续加强未来技术对已有产业冲击的研判,及时调整产业结构、提升劳动力素质,谨防未来技术在赋能或替代已有产业过程中带来的冲击。

④ McKinsey Global Institute. Jobs lost, jobs gained: workforce transitions in a time of automation. (2017-11-28)[2022-10-29]. https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages.

(2)未来产业受制于人的风险。近年来,美国、日本、英国、法国、德国、韩国、俄罗斯等国陆续发布未来产业发展规划,加速新兴技术与传统产业的融合以发展未来产业,并对未来产业的技术创新、研发模式、生产方式、业务模式和组织结构进行革新[14]。例如,2019年2月美国白宫科技政策办公室(OSTP)将5G通信、人工智能、先进制造业和量子信息科学列为美国主导的未来产业,2021年3月美国众议院科学委员会提出的《 NSF未来法案》中计划向未来产业投入726亿美元⑤;英国将人工智能与数据经济、未来交通、老龄化社会和清洁增长列为四大未来产业⑥,并设立“产业战略挑战基金”予以支持⑦。未来技术是孕育未来产业的基础,如果我国未来技术竞争力不足,未来产业将被其他国家所主导,经济利益被其他国家占据,进而陷入新一轮的技术和产业对外依赖。

⑤ The Science Magazine. House panel offers its plan to double NSF budget and create technology directorate. (2021-03-26)[2022-10-29]. https://www.sciencemag.org/news/2021/03/house-panel-offers-its-plan-double-nsf-budget-and-create-technology-directorate.

⑥ 冯海玮. 英国白皮书《产业战略: 建设适应未来的英国》解读. (2018-10-30)[2022-10-29]. http://www.istis.sh.cn/list/list.aspx?id=11595.

⑦ The UK Research and Innovation. What is the Industrial Strategy Challenge Fund. (2020-11-23)[2022-10-29]. https://www.ukri.org/our-work/our-main-funds/industrial-strategy-challenge-fund/what-is-the-industrial-strategy-challenge-fund/.

(3)未来技术/产品应用带来的安全和伦理风险。对未来技术认识不足、监管缺失已经引发了全球性技术伦理问题,脑机接口、基因编辑、生物识别、数字技术、人工智能等技术的应用带来了数据隐私、数字鸿沟、生命尊严和安全事故等风险。例如,生物识别技术基于对个体生理特性和行为特征的收集进行身份鉴定,这些敏感数据一旦被泄露或伪造,将引发个人或社会安全风险。基于人工智能的自动驾驶技术可进行自主决策,而一旦发生交通事故,极有可能产生自动驾驶汽车是否能被认定为责任主体承担相应责任[15]。因此,需要完善伦理审查机制、建立科技伦理治理和风险管控体系,及早应对未来技术在产品研发和使用过程中安全风险,保障个人隐私、生命健康和经济利益。

3.3 政策风险(1)创新体系和生态难以有效促进未来技术和产业发展的风险。未来技术从研发到应用的全过程都需要政策支持,需要良好的创新生态和创新环境。发达国家不断优化政策体系,创新体制机制,通过政府采购、税收优惠、知识产权保护、风险投资、技术转化服务等综合手段促进未来技术和产业的发展;通过技术出口管制和外资安全审查等方式防止优势技术外流、遏制竞争对手发展。例如:美国国防部成立新兴能力政策办公室,加强人工智能、高超声速等新兴能力的开发和部署;欧盟“地平线2020计划”实施人才凝聚政策,通过联合不同机构和区域的人才,加强跨领域人才培养和重组,支持未来和新兴技术(FET)的发展。尽管我国高度重视新兴技术、基础前沿技术和颠覆性技术等面向未来技术的研发和应用,但仍存在产学研协同创新机制不健全、基础研究到产业化的体系化能力不够、各类政策的协调性和持续性不足等问题,需要进一步优化政策供给,打造布局贯通、主体融通、政策畅通的创新生态。

(2)对未来技术监管不力的风险。受文化、信仰、伦理等影响,各国对干细胞技术、人-机界面技术等未来技术的政策制定和实施普遍持审慎态度,以避免可能产生的民众反对、伦理冲突等。如英国在2017年政府文件中将合成生物学更名为工程生物学。2020年欧盟发布《人工智能白皮书:通往卓越与信任的欧洲之路》,基于风险路径建立了人工智能分类监管框架,确定了强制性要求,重点对医疗、交通、能源等领域的高风险人工智能应用进行监管。由于对未来技术认识不足,要建立既能促进未来技术和产业发展、又能有效监管的创新政策法规体系极具挑战。我国不断探索和完善技术监管体系,如针对人工智能、干细胞等领域出台多个规划和指南实施审慎监管,但是仍需要不断加强对未来技术风险的识别,及时调整和完善监管体系,参与国际治理合作。

4 结论与建议本文从技术经济安全的视角出发,对未来技术的内涵和特征进行了界定和分析,认为未来技术是面向未来有望重塑竞争格局的技术,对未来的经济安全有重要影响,具有前瞻性、高风险性和变革性的特征。在此基础上,提出了未来技术对经济安全影响的“三阶段三层次”机制,从技术研发、技术转移到技术应用3个阶段,不同阶段涉及不同技术路线、不同产业领域和不同国家3个层次的竞争博弈,最终体现为能否实现技术突破、能否形成市场化技术产品,以及是否冲击已有产业或形成新产业。不同阶段都涉及技术、经济和政策3类风险,构建了识别风险的体系框架,并分析了我国当前应重点关注的风险。

未来技术的发展为我国实现科技和经济的跃升提供了重要机遇,但在激烈的国际竞争中,我国未来技术发展仍面临诸多挑战,需要防范化解未来技术对经济安全带来的各类风险。① 加强跟踪评估,建立监测预警机制。建立针对未来技术跟踪评估机制,综合评估技术发展水平和竞争态势、技术转移态势、产业发展水平和竞争态势等,及时发现问题,提出改进措施。② 强化战略研判,找准主攻方向和布局重点。从世界科技发展趋势、全球竞争格局和我国优势基础出发,加强战略研判,找准我国未来技术和产业发展的着力点和突破口。③ 完善创新生态,加速技术研发和应用。充分发挥有为政府和有效市场的作用,加强政产学研协同,推进技术前端供给和终端市场需求的有效互动,多路线布局、多元化探索、分阶段支持、示范化推广,形成促进未来技术研发和应用的体系化能力,同时及时调整人才培养培训、产业结构等,妥善应对未来技术可能对已有产业的冲击。④ 优化治理模式,实施包容审慎监管。建立包容审慎的监管体系,按照风险等级,对未来技术和未来产业分类监管,实行柔性多元监管,构建促进未来技术发展和防范风险的平衡治理模式。

| [1] |

刘志鹏, 代涛, 李晓轩, 等. 技术经济安全的概念与内涵——从新兴学科建设的视角. 科学学研究, 2018, 36(3): 410-417. Liu Z P, Dai T, Li X X, et al. The concept and connotation of techno-economic security: From the perspective of emerging discipline construction. Studies in Science of Science, 2018, 36(3): 410-417. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2018.03.003 (in Chinese) |

| [2] |

Day G S, Schoemaker P J H. Avoiding the pitfalls of emerging technologies. California Management Review, 2000, 42(2): 8-33. DOI:10.2307/41166030 |

| [3] |

张佳维, 董瑜. 颠覆性技术识别指标的研究进展. 情报理论与实践, 2020, 43(6): 194-199. Zhang J W, Dong Y. Research progress of disruptive technical identification indicators. Information Studies: Theory & Application, 2020, 43(6): 194-199. DOI:10.16353/j.cnki.1000-7490.2020.06.029 (in Chinese) |

| [4] |

Christensen C M. The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Boston: Harvard Business School Press, 1997.

|

| [5] |

Bower J L, Christensen C M. Disruptive technologies: Catching the wave. Harvard Business Review, 1995, 73(1): 43-53. |

| [6] |

Ganguly A, Nilchiani R, Farr J V. Defining a set of metrics to evaluate the potential disruptiveness of a technology. Engineering Management Journal, 2010, 22(1): 34-44. |

| [7] |

林兰, 屠启宇, 陈骞. 变革性技术: 改变生活、商业和全球经济——麦肯锡全球研究院《变革性技术》研究报告解读. 华东科技, 2013, (9): 68-71. Lin L, Tu Q Y, Chen Q. Transformational technology: Changing life, business and global economy: An interpretation of the research report Transformational Technology by McKinsey global institute. East China Science & Technology, 2013, (9): 68-71. DOI:10.3969/j.issn.1006-8465.2013.09.021 (in Chinese) |

| [8] |

Talbot D. DARPA's disruptive technologies. MIT Technology Review, 2001, 104(8): 42-46. |

| [9] |

Rotolo D, Hicks D, Martin B R. What is an emerging technology?. Research Policy, 2015, 44(10): 1827-1843. DOI:10.1016/j.respol.2015.06.006 |

| [10] |

Small H, Boyack K W, Klavans R. Identifying emerging topics in science and technology. Research Policy, 2014, 43(8): 1450-1467. DOI:10.1016/j.respol.2014.02.005 |

| [11] |

张九庆. DARPA模式在美国政府中的推广及其启示. 科技中国, 2021, (8): 53-58. Zhang J Q. Popularization of DARPA model in American government and its enlightenment. Scitech in China, 2021, (8): 53-58. (in Chinese) |

| [12] |

产业成熟度编研组. 产业成熟度评价方法与应用. 北京: 中国宇航出版社, 2017: 68-70. Industry Maturity Compilation and Research Group. Evaluation Method and Application of Industry Maturity. Beijing: China Aerospace Press, 2017: 68-70. (in Chinese) |

| [13] |

钟华, 胥美美, 苟欢, 等. 全球基因编辑技术专利布局与发展态势分析. 世界科技研究与发展, 2022, 44(2): 231-243. Zhong H, Xu M M, Gou H, et al. Analysis on patent layout and development trend of global editing technology. World SciTech R & D, 2022, 44(2): 231-243. (in Chinese) |

| [14] |

周波, 冷伏海, 李宏, 等. 世界主要国家未来产业发展部署与启示. 中国科学院院刊, 2021, 36(11): 1337-1347. Zhou B, Leng F H, Li H, et al. Development plans and enlightenments of future industry of major countries in the world. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2021, 36(11): 1337-1347. (in Chinese) |

| [15] |

丁芝华. 自动驾驶伦理问题初探. 智能网联汽车, 2021, (5): 72-75. Ding Z H. A preliminary study on ethical issues of autonomous driving. Intelligent Connected Vehicles, 2021, (5): 72-75. (in Chinese) |