受新型冠状病毒感染和部分国家单边保护主义的双重冲击,中国高新技术企业受到技术封锁和政治打压,逐渐显现出我国自主创新能力不足、关键技术受制于人的问题,破解“卡脖子”技术难题也逐渐成为学者做研究的焦点话题。已有学者对“卡脖子”技术进行了识别和甄选[1, 2],同时建立“卡脖子”技术识别框架[3],并从宏观层面提出技术破解策略[4, 5]和相关科技政策[6, 7]等。现有研究极大增进对“卡脖子”技术难题理论认识,针对如何破解也提出了重要思路和相关策略。但“卡脖子”技术难题的破解策略并非一概而论,依据权变理论的逻辑,不同“卡脖子”技术破解要采取差异化策略,依赖于技术所处具体情境,具有“情境—策略”匹配属性。因此,需整合“卡脖子”技术难题的破解策略矩阵和所处的技术情境2个范畴,进一步构建具有整合性和统括性的理论框架。

现有策略研究中的技术追赶理论是一种对称性的追赶观,存在一个基本理论范式,即在发达国家技术领先企业界定的技术范式约束中寻求追赶路径,使后发国家陷入“追赶—落后—再追赶”的泥潭,市场价值被攫取的同时,技术差距反而进一步拉大。习近平总书记指出,“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。”“我国发展必须依靠创新。掌握核心技术的过程很艰难,但这条道路必须走。” ①要采用非对称赶超战略锻造“杀手锏”技术,最终实现“卡脖子”技术破解。非对称创新战略为中国企业实现技术赶超[8]和“卡脖子”技术实现破解[4]提供了方向。基于此,本文借鉴非对称创新思想,基于“情境—策略”匹配视角,构建“卡脖子”技术破解策略的理论框架,提出非对称破解策略,为我国破解“卡脖子”技术难题提供决策借鉴。

① 习近平指引科技创新路. (2016-02-16)[2022-12-20]. http://www.xinhuanet.com/politics/2016-02/16/c_1118049631.htm.

1 理论建构 1.1 “卡脖子”技术破解策略矩阵随着中国经济快速发展,技术追赶理论与中国本土技术突破案例出现不适配的情况[9]。中国情境下的技术追赶出现了技术起点降低、技术轨道转变、技术范畴扩大等新特征。

(1)技术起点降低。相对于发达国家领先企业的技术追赶起点更低,在技术、资源等方面与领先技术的技术差距更大。①技术发展。中国部分技术发展晚于发达国家领先技术数十年,这些已趋于成熟的技术追赶难度更大、资源基础更弱。②市场竞争。新兴国家②不断加入国际市场的竞争,企业乃至国家间的技术竞争压力加大,促使技术迭代速度加快,技术追赶难度提升。③外部干预。国外政府通过政策干预和规章制定加强技术壁垒。例如,芯片、电子设计自动化技术(EDA)的管制政策限制了技术引进的渠道,部分中国高新技术企业被列入实体清单,遏制后发企业技术赶超的进程。

② 参考国际货币基金组织对于新兴国家的界定,包括保加利亚、巴西、中国、印度尼西亚、印度、马来西亚、罗马尼亚、泰国、智利、土耳其、波兰、墨西哥、匈牙利、阿根廷、菲律宾、南非、俄罗斯及部分东欧转型国家等26个国家。

(2)技术轨道转变。有选择地跨越原有技术发展轨道,通过技术跃迁或转变技术发展方向实现追赶。传统技术追赶路径沿“引进、消化、吸收”的同轨道技术追赶路径[10-13],新形势下技术追赶出现了异轨道追赶、双轨道追赶新路径。新兴技术的更新迭代速度更快且技术复杂性更高,传统技术追赶路径使后发者陷入领先者限定的技术范式框架中,造成“追赶—落后—再追赶”依赖困局。新技术的出现引发技术范式转换,使旧范式成熟技术的获得更容易,新范式技术的进入壁垒更低,为后发者实现技术赶超提供机会窗口[14]。中国的大疆创新科技有限公司通过利基市场的颠覆式创新成为民用无人机的全球领先者[15];杭州海康威视数字技术股份有限公司和浙江大华技术股份有限公司抓住安防行业技术范式转化窗口,实现技术领跑[14]。在新兴技术的快速发展情境下,中国企业转变技术轨道,抓住机会窗口,实现弯道超车或颠覆式技术创新。

(3)技术范畴扩大。后发者逐步实现从局部领先到全面赶超,形成了全领域乃至跨领域的技术追赶态势。基于中国本土技术突破案例,研究揭示了关键核心技术突破的内在机理,发现后发者在技术追赶过程中,沿着从简单到复杂的技术,从局部到全面突破的追赶模式[9, 16],技术赶超的范畴逐步扩大。复杂产品技术追赶过程往往需要产学研合作,单一企业往往只能实现局部技术领先。要想实现复杂产品全领域的技术追赶必须要多个高校、科研机构和企业协同,实现多个技术同步赶超、多点局部赶超,以点带面最终实现全领域赶超。高铁技术作为典型的复杂产品,通过南车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司等主机厂和数百家配套企业进行产品开发,高校、科研院所以及工程研究中心等共同突破了关键技术领域,逐步实现了零部件、模块、总成、硬件、软件等完整技术体系的全面突破[17]。

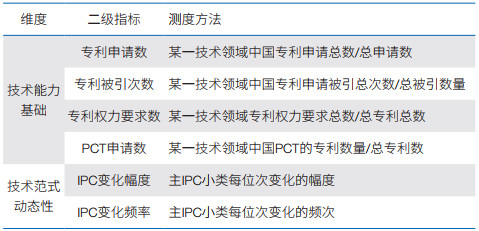

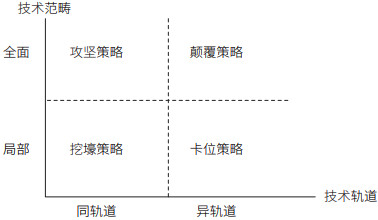

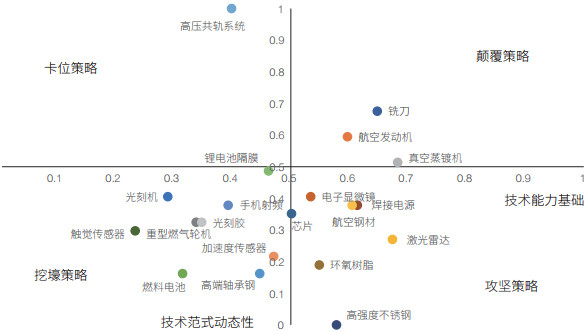

借鉴中国情境下技术追赶呈现的新特征,基于技术追赶理论,文章选择技术轨道和技术范畴2个维度,构建的“卡脖子”技术破解策略矩阵(图 1)。技术轨道分为同轨道与异轨道、技术范畴分为局部突破与全面突破,划分出4种技术破解策略。其中,将“同轨道—全面突破”组合定义为攻坚策略,表示沿着领先技术轨道路径实现全面技术追赶的策略;将“同轨道—局部突破”组合定义为挖壕策略,表示沿着领先技术轨道实现局部技术追赶的策略;将“异轨道—局部突破”组合定义为卡位策略,表示有别于领先技术轨道实现局部技术追赶的策略;将“异轨道—全面突破”组合定义为颠覆策略,表示有别于领先技术轨道实现全面技术超越的策略。

|

| 图 1 “卡脖子”技术破解策略矩阵 Figure 1 "Stuck neck" technology cracking strategy matrix |

学术界关于“卡脖子”技术的界定尚未达成统一,相关研究从不同的角度对其概念进行了定义,主要是从关键核心技术视角和国家战略视角定义“卡脖子”技术。① 关键核心技术视角。学者主要基于关键核心技术视角对“卡脖子”技术进行界定,将“卡脖子”技术归类为关键核心技术领域。中国科学院原院长白春礼院士在关键核心技术视角加入了时间视角,认为“卡脖子”技术包括需要较短时间内攻克的关键核心技术和关系未来发展需要长远布局的关键核心技术。李红建[18]认为“卡脖子”技术具备关键核心技术的基本特性,不仅仅是单一的关键核心技术,而是一系列“技术簇”或“技术体系”的关键核心技术。② 国家战略视角。基于关键核心技术视角,相关研究进一步从国家科技战略视角出发解读“卡脖子”技术。陈劲[1]指出“卡脖子”技术是与其他国家存在较大且难以弥补的技术差距,且具有较高技术垄断程度的关键核心技术。梁帅等[19]认为“卡脖子”技术是国家间科技竞争的工具,具有动态性和战略性,随产业特点、竞争对手、博弈竞合等动态变化。“卡脖子”技术与国家安全、经济社会发展紧密相连,在全球产业链占领着重要地位,是国家战略必争领域[3]。

基于上述2种视角,本文认为“卡脖子”技术具备科技战略性和国家安全性特征。① 科技战略性。 “卡脖子”技术本身处于产业链、创新链的关键核心位置,是国家竞合博弈的重点领域,具有很强的战略意义。但与其他国家存在较大技术差距,且技术差距难以在短期内弥补,技术供给方的垄断程度高,依赖国际贸易的跨国、跨链、跨企合作难以实现技术转移的关键核心技术。② 国家安全性。 “卡脖子”技术存在寡头垄断的风险,技术、产业甚至国家的安全风险较高。在国际贸易中,这些技术一旦被贸易封锁或制裁,便会成为影响一国经济发展、产品生产、创新生态系统甚至国家安全的“卡脖子”技术,形成“卡脖子”困境。

1.2.2 “卡脖子”技术情境理论维度“卡脖子”技术是强情境性的科技创新难题[18, 20],涉及多方主体,且具有明显的情境差异性,其技术破解策略选择也会受到不同情境因素的影响。从技术追赶的相关文献中可以看出,技术能力基础的强弱决定了技术破解的难易程度,为“卡脖子”技术选择破解方向提供依据,即技术破解采取点突破还是面突破方式。技术能力和技术范式是影响技术追赶的重要因素。技术范式动态性强弱和范式的新旧都会影响技术破解策略选择[14, 21],新旧范式转换为“卡脖子”技术实现弯道超车或颠覆式创新提供机会。因此,本文选取技术能力基础和技术范式动态性2个维度构建“卡脖子”技术的外部情境逻辑。

(1)技术能力基础。技术能力是技术创新的基础[22],同时也是“卡脖子”技术实现技术赶超的基础。技术能力差距是“卡脖子”技术基础的特征之一,中国“卡脖子”技术在技术能力方面与其他国家存在高度不对称性。后发者技术赶超的阶段发展取决于技术能力积累和升级程度,赶超主体追赶范围与其涉及的技术知识能力有关[23]。当技术能力基础较弱时,后发者与领先者之间技术能力高度不对称,遏制后发者技术发展,迫使其寻找新的技术赶超路径。中国在诸多领域仍处于弱技术体系中,早期主要依靠代工模式进行技术学习和模仿式创新,仅能掌握非核心技术能力,实现点范围技术赶超。当后发者技术能力积累到一定程度,转向二次创新和集成创新,实现线范围和面范围的技术赶超[24]。

(2)技术范式动态性。主导性技术范式主要取决于领先技术的演进方向,掌握主导技术的企业或国家对于技术范式发展具有主导权。传统技术追赶过程是在发达国家或领先企业限定的技术范式框架中,限制了后发国家或企业的追赶方向和速度。技术范式转换为后发者实现技术赶超提供了可能,新技术窗口成为弯道超车的机会窗口。由于技术本身的复杂性和特殊性,技术范式的动态强弱不同,技术范式转换的可能性也不同。范式动态性强时,范式演化会改变其原先技术发展路径,建立新的技术发展格局,为后发者提供技术赶超的机会窗口[14]。范式动态性弱时,技术演进过程难以出现新的技术窗口,后发者沿传统技术范式轨道寻找新的赶超策略,对领先者实现跨越式技术赶超。

1.3 “情境—策略”非对称匹配理论框架面对新形势下“卡脖子”技术破解难题,习近平总书记关于“非对称”赶超战略的重要论述为我国“卡脖子”技术实现技术破解指明了方向。在关键核心技术短缺和资源不对称的情境下,可以利用不对称的资源创建非对称创新能力,进一步研究不同策略的情境匹配条件,寻找破解关键。魏江等[8]就中国的特殊情境,阐述了中国企业面临着后发者劣势等多重困境时,在学习方式、组织设计、制度设计和追赶路径等方面采取的非对称创新战略。刘立等[4]进一步阐释了如何用差异化非对称赶超战略,实现“卡脖子”技术破解。文章认为“卡脖子”技术难题破解必须结合非对称赶超重要思想,锻造杀手锏技术。当技术面临制度和资源等后发劣势时,利用现有资源弥补资源匮乏的竞争劣势,实现弯道超车或颠覆性创新。

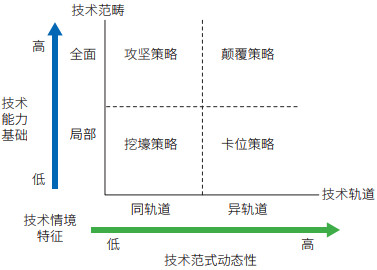

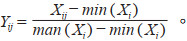

“卡脖子”技术处于技术能力和技术范式均不对称的情境下,技术能力基础弱,技术范式限制在领先技术设定的范式框架中。非对称思想强调将非对称的劣势转换为竞争优势,从领先者不重视的要素出发实现从点到线再到面的突破路线,当技术能力基础较弱时,后发者从局部实现技术赶超;技术范式动态性较强时,后发者跳出原有技术轨道,进行异轨道赶超。基于此,“卡脖子”技术破解策略选择受到技术范式动态性和技术能力基础二元交互情境影响。其中,技术轨道选择受技术范式动态性的影响,技术范式动态性强时,范式演化会改变其原先技术发展路径,建立新的技术发展格局;技术范畴则由技术能力基础决定,技术能力基础强时,赶超范畴也更大。因此,文章构建了2×2“情境—策略”非对称匹配理论框架(图 2)。当技术范式动态性较弱、能力基础较强时,采用攻坚策略;当两者都较弱时,采用挖壕策略;当技术范式动态性较强、能力基础较弱时,采用卡位策略;当两者都较强时,采用颠覆策略。

|

| 图 2 非对称的“情境—策略”匹配理论框架图 Figure 2 Theoretical framework of asymmetric "situationstrategy" matching |

“卡脖子”技术来源于技术体系中核心技术短板,涉及多个技术或领域。专利是学术界最常用衡量技术创新的重要指标[25],反映了90% 以上的科技信息,包含了技术类型、技术价值、法律状况等多方面的信息,是技术信息的主要来源与技术创新的主要表征载体[19],可以作为“卡脖子”技术的重要分析工具。关于技术相关维度或技术演进等测量,国内外研究主要从专利数据入手,通过专利引用网络、国际专利分类号(IPC)研究技术创新和技术发展等相关情况。因此,本文选取专利数据作为“卡脖子”技术情境维度的测量依据。

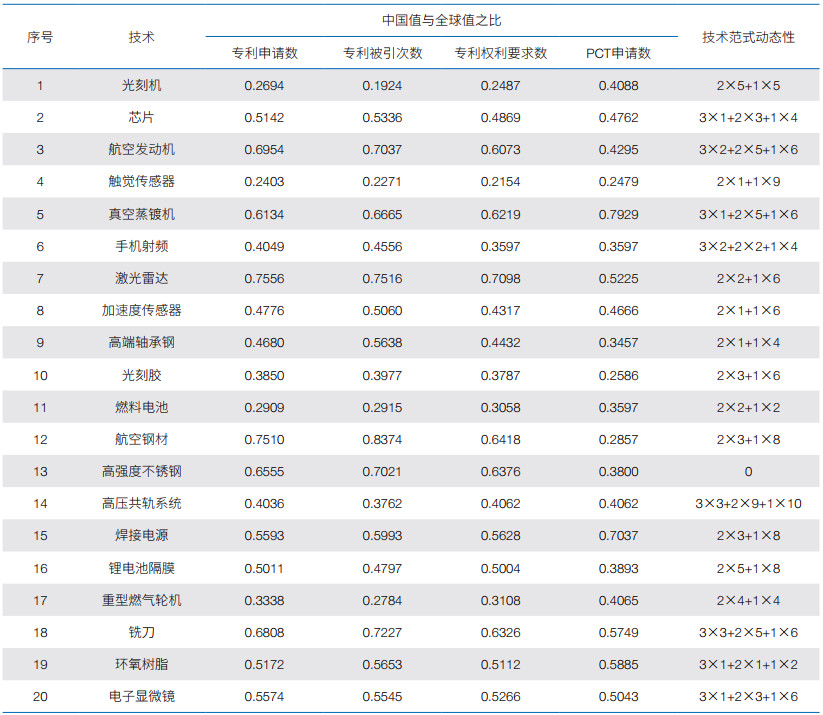

技术能力是技术创新的基础,是指多个技术创新主体所构成的知识存量总和,如信息、人力资源、固定资产和成员组织要素中的知识存量总和[26]。现有实证文献广泛使用专利数据作为技术创新的度量指标[27],通过专利的质量表征其技术创新情况或技术能力强弱。相关研究一般选取多个指标衡量专利质量,如专利数量、被引频次、《专利合作条约》(PCT)国际申请、专利家族规模和专利权力要求数等。其中,专利数量和被引频次是专利技术强度[28]和技术重要性程度衡量指标[29, 30],PCT数量代表了专利保护范围,反映技术价值的差异[19]。为全面评估技术能力基础,文章综合多项专利评价指标,选取4个二级指标测度技术能力基础(表 1)。

技术范式动态性是指技术范式变革或技术不连续程度,技术范式动态性强弱和范式新旧都会影响技术赶超策略的选择[14]。专利可以表征技术创新情况[31],反映技术整体发展情况以及技术范式变化情况。有研究通过专利技术文本的分析,提取主题词、突显词、新出现词进行排序,得到每年技术内容热点变化,描绘专利技术内容发展轨迹[32]。IPC可以反映一部分专利技术的相关信息并划分技术单元类别[33],表征技术所属领域和技术细节。高频IPC分类号显示技术内容的发展热点,当技术领域中高频IPC分类号发生明显变化,表明技术领域可能发生变革。新出现的高频IPC分类号一定程度上反映了新技术发展方向,该技术领域可能关注新技术,并可能成为下一个研究前沿。技术领域IPC分类号变化程度以及增减程度与技术范式的动态形成过程有着密切的关联。本文综合多项专利评价指标,选取2个二级指标测度技术范式动态性(表 1),具体计算方式见附录1。

2.2 “卡脖子”技术清单文章以《科技日报》报道的35项“卡脖子”技术③为基础,过滤不适合专利计量法的技术,最终筛选出20项“卡脖子”技术。基于科技创新情报平台(incoPat)专利数据库,通过关键词检索并筛选无效专利和专利质量较低的专利数据,得到相关“卡脖子”技术专利的数据集。基于郑思佳等[34]的专利筛选条件:专利检索时间为公告日2021年6月1日以前;申请专利和授权专利;有效专利;过滤存在法律事件专利;被引次数大于等于1;简单同族专利合并。基于上述的专利数据库,对20项技术逐一计算专利申请数、被引数、权力要求数、PCT申请数以及技术范式动态性数据(表 2)。

③ 《科技日报》总编辑刘亚东:这35项卡脖子技术只是冰山一角!. (2019-02-08)[2022-10-20]. https://www.sciping.com/24963.html.

文章采用客观赋权的熵权法对技术能力基础的4个维度进行赋权,计算出技术能力基础维度下各个指标的权重,其中各二级指标:专利申请数、被引次数、权利要求数和PCT申请数相对应的权重分别为0.25、0.23、0.22和0.30。将各指标的权重和各指标数值相乘得到技术能力基础维度数值。将技术范式动态性维度数值按照附录2计算过程进行标准化处理,得到结果(表 3)。

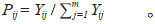

基于上述技术能力基础和技术范式动态性2个维度的数据,识别出20个“卡脖子”技术的技术情境维度,并将其技术破解策略和技术情境对应(图 3)。

|

| 图 3 “卡脖子”技术策略选择图 Figure 3 "Stuck neck" technology strategy selection chart |

(1)攻坚策略。适用的“卡脖子”技术有激光雷达、高强度不锈钢、环氧树脂、焊接电源、芯片、航空钢材和电子显微镜等。该情境下技术能力基础相对较强,技术范式动态性较弱,可以采取在原有技术轨道发展,多个技术领域并行实现较全面技术赶超的策略。值得注意的是,芯片处于靠近纵坐标轴的位置,中国芯片技术能力基础相对较弱,处于跟跑在国外领先国家之后,技术突破方向依旧以各技术领域局部技术突破为主。

(2)挖壕策略。适用的“卡脖子”技术有光刻机、高端轴承钢、燃料电池、重型燃气轮机、触觉传感器、手机射频、加速度传感器、光刻胶和锂电池隔膜等。该情境下技术能力基础相对较弱,技术范式动态性较弱,可以采取在原有技术轨道发展,寻找多个技术突破口,“以点带面”建立局部技术优势的策略。值得注意的是,锂电池隔膜技术处于靠近横坐标轴的位置,该技术存在发生技术变革的可能性,后续技术发展过程中,可以采取转换技术轨道进行异轨道赶超,技术策略可能从挖壕策略向卡位策略转换。

(3)卡位策略。适用的“卡脖子”技术主要是高压共轨系统,该情境下技术能力基础相对较弱,技术范式动态性较强,当技术轨迹快速转换的时候,抓住技术窗口、塑造技术时机,在新轨道中建立局部技术优势的策略。

(4)颠覆策略。颠覆策略适用的“卡脖子”技术有航空发动机、真空蒸镀机和铣刀等,该情境下技术能力基础相对较强,技术范式动态性较强,可以采取探索和开发新的技术轨道发展,较全面地实现新技术赶超的策略。即打破技术封锁,形成对现有技术的替代,在新的技术范式中成为领先者。

从技术层面来看,关键核心技术是一个动态的、演化的技术综合体。一方面随着技术发展,技术模块组合不断变化、各模块的技术能力积累也会有所不同;另一方面,技术所处的具体情境并非一成不变而是动态变化的。因此,“卡脖子”技术并不是一个静态的技术概念,要从动态视角看待其技术破解过程;随着技术能力逐步提升,技术破解方向从局部向全面过渡,结合“情境—策略”匹配框架,“卡脖子”技术破解策略随着情境动态变化而动态演进。文章进一步将非对称“情境—策略”匹配框架应用于“卡脖子”技术破解策略选择,主要分析了“卡脖子”技术目前所处的技术情境对应的技术破解策略,当技术发展到一定程度,其技术破解策略也会发生转变。因此,需要定期、高质量排摸建立“卡脖子”技术清单,并根据技术能力基础和技术范式动态性2个维度去评估“卡脖子”所处的技术情境,再进一步选择并不断调整与其相匹配的技术破解策略,形成“卡脖子”技术动态破解战略路径。

4 结果与讨论本文从非对称赶超思想入手,旨在用中国本土理论、本土化构念研究“卡脖子”技术破解,并将权变理论应用于情景策略研究新领域。针对“卡脖子”技术难题破解问题,文章认为应结合“情境—策略”匹配理论框架,构建技术破解动态路径。

(1)政府需自上而下做好顶层设计,合理布局科技资源,为破解“卡脖子”技术难题提供技术支撑。围绕“卡脖子”技术卡点,顶层布局科技资源,深化建设“产学研”结合创新合作体和技术破解平台,多主体聚焦核心技术卡点。政府扮演“牵线人”的角色,提供政策保障并为技术破解搭建“产学研”合作平台。① 利用高校或科研院所的基础研究平台和关键人才资源,强化基础研究,完善科研评价体系,弥补基础科学层面的技术短板。② 加强高新技术企业与科研院所合作,打通基础研究向技术应用转换的壁垒,促进科研成果向产业体系转化,打造优质的技术创新生态系统。③ 围绕技术市场完善技术保障政策和产业激励政策,为关键核心技术实现技术攻关提供保障,并进一步搭建校企合作平台、引导基础研究和应用研究落脚于“卡脖子”技术卡点。

(2)结合技术所处情境,把握“卡脖子”技术破解关键路径的转折点,利用不对称的资源构建非对称创新能力,选择合适的技术破解策略。针对不同技术类型和技术情境,采用动态策略路径破解现有“卡脖子”技术难题。政府引导创新主体遵循技术策略与情境匹配逻辑,选择技术破解策略。① 攻坚策略。技术能力基础强、技术范式动态性较弱的技术,政府可以引导技术创新企业进行多技术领域研发创新,实现技术的领先与超越。② 挖壕策略。技术能力基础较弱、技术范式动态性较弱的技术,政府可以引导高校和科研机构攻破基础研究难题,提升技术能力基础,并进一步引导技术创新企业建立局部技术优势,当技术能力基础积累到一定程度,技术创新企业实现从点到面,从局部到全面的技术破解动态路径。③ 卡位策略。技术能力基础弱、技术范式动态性较强的技术,企业在基础科学研究层面积累能力,并紧跟新技术范式发展,抓住技术窗口跻身技术前沿。④ 颠覆策略。技术能力基础较强、技术范式动态性强的技术,企业构建新的技术范式、布局颠覆式创新实现弯道超车。

本文研究结论对“卡脖子”技术破解具有一定参考价值,但仍存在不足之处。① 单一模型局限性。 “卡脖子”技术面临的情境复杂,外部环境的动态性强,一个模型不一定能匹配所有可能的情境组合。② 技术样本有限性。由于“卡脖子”技术样本的有限性,技术破解还未实现,研究结论的验证性不足。因此,未来研究可以通过定性比较分析方法(QCA)探索更多外部情境因素,使技术破解框架更加丰富,可以借鉴技术破解策略探讨其他国家的后发技术赶超策略。

附录1 技术范式动态性测量计算过程本文将专利IPC变化的幅度和频次作为技术范式动态性的测量指标,变化时间划分为2001—2010年和2011—2021年共2个时间窗口,对比2个时间窗口之间IPC分类号变化幅度和频次。现有研究大多参考Lerner的方法,使用不同IPC小类数作为专利指标,即保留专利IPC分类号的前四位数进行计算④。IPC分类号的每个位次分别代表了部、大类、小类和组等,所代表的技术领域逐渐减小,越高位次发生变化,技术范式动态性越强。首先,选取IPC分类号代表小类的前4位,对每位次进行赋值,第1位次赋值4,第2位次赋值3,第3位次赋值2,第4位次赋值1。其次,将技术领域2个时间窗口的IPC号按专利申请量进行排序,选取排名前20的IPC分类号。对比2个时间窗口的IPC分类号的变化,新增的IPC分类号按照IPC位次依次赋值,得到IPC分类号变化幅度;将IPC分类号每1位次增加的数量得到IPC变化的频率,将IPC分类号每1位次变化幅度和变化频率相乘、再加总得到技术范式动态性程度。

④ 冯仁涛, 余翔. 专利技术范围与专利价值——基于生物技术领域专利的分析. 情报杂志, 2021, 40(4): 109-118, 91.

附录2 熵权法计算过程熵权法与其他赋权方法的区别在于它更加注重指标之间的关联性,因此被广泛应用于权重的计算。通过熵权法计算出各个指标权重后,将权重与对应的指标值相乘,最终得到技术能力基础和技术范式动态性数值⑤。熵权法具体计算步骤如下。

⑤ 罗素平, 寇翠翠, 金金, 等. 基于离群专利的颠覆性技术预测——以中药专利为例. 情报理论与实践, 2019, 42(7): 165-170.

(1)对各指标赋值进行标准化处理,由于表中指标均是正向指标,所以采用正向指标标准化处理。

其中

(1)

(1)

(2)根据信息熵公式计算出各个数值的信息熵

(2)

(2)

其中,

(3)根据权重计算公式计算出各指标的权重

(3)

(3)

| [1] |

陈劲, 阳镇, 朱子钦. “十四五”时期“卡脖子”技术的破解: 识别框架、战略转向与突破路径. 改革, 2020, (12): 5-15. Chen J, Yang Z, Zhu Z Q. The solution of "neck sticking" technology during the 14th five-year plan period: Identification framework, strategic change and breakthrough path. Reform, 2020, (12): 5-15. (in Chinese) |

| [2] |

唐恒, 邵泽宇, 蔡兴兵, 等. 专利视角下“卡脖子”技术短板甄选研究. 中国发明与专利, 2021, 18(1): 54-59. Tang H, Shao Z Y, Cai X B, et al. Research on the selection of the technical shortcomings of "blocking the neck" from the perspective of patent. China Invention&Patent, 2021, 18(1): 54-59. (in Chinese) |

| [3] |

汤志伟, 李昱璇, 张龙鹏. 中美贸易摩擦背景下“卡脖子”技术识别方法与突破路径——以电子信息产业为例. 科技进步与对策, 2021, 38(1): 1-9. Tang Z W, Li Y X, Zhang L P. Identification method and breakthrough path of "neck-jamming" technologies under the background of Sino-US trade friction: A case of the electronic information industry. Science&Technology Progress and Policy, 2021, 38(1): 1-9. (in Chinese) |

| [4] |

刘立, 刘磊. 实施“非对称”赶超战略——突破“卡脖子”技术. 国家治理, 2020, (45): 3-8. Liu L, Liu L. Implement the "asymmetric" catch-up strategy to break through the "neck-Jamming" technology. Governance, 2020, (45): 3-8. (in Chinese) |

| [5] |

邢冬梅. “卡脖子”技术问题的成因与规避——技术轨道的分析视角. 国家治理, 2020, (45): 21-25. Xing D M. The causes and avoidances of the"neck-jamming"technology problem: An analytical perspective on the technical track. Governance, 2020, (45): 21-25. (in Chinese) |

| [6] |

陈劲, 朱子钦. 关键核心技术“卡脖子”问题突破路径研究. 创新科技, 2020, 20(7): 1-8. Chen J, Zhu Z Q. Research on the breakthrough path of the problems "blocking the neck" of key core technologies. Innovation Science and Technology, 2020, 20(7): 1-8. (in Chinese) |

| [7] |

杨思莹. 政府推动关键核心技术创新: 理论基础与实践方案. 经济学家, 2020, (9): 85-94. Yang S Y. The government promotes key core technological innovation: Theoretical basis and practical solutions. Journal of Public Economics, 2020, (9): 85-94. (in Chinese) |

| [8] |

魏江, 王丁, 刘洋. 非对称创新: 中国企业的创新追赶之路. 管理学季刊, 2020, 5(2): 46-59. Wei J, Wang D, Liu Y. Asymmetric innovation: The path of Chinese firms'catch-up in innovation. Quarterly Journal of Management, 2020, 5(2): 46-59. (in Chinese) |

| [9] |

李显君, 孟东晖, 刘暐. 核心技术微观机理与突破路径——以中国汽车AMT技术为例. 中国软科学, 2018, (8): 88-104. LI X J, Meng D H, Liu W. Micro mechanism and breakthrough path of core technology: Evidence from China's automotive AMT technology. China Soft Science, 2018, (8): 88-104. (in Chinese) |

| [10] |

雷小苗, 李洋. 高科技产业的技术追赶与跨越发展——文献综述和研究展望. 工业技术经济, 2019, 38(2): 145-152. Lei X M, Li Y. Technological catch-up and leapfrog development in high-tech industry-Literature review and research prospect. Journal of Industrial Technological Economics, 2019, 38(2): 145-152. (in Chinese) |

| [11] |

Hobday M. East Asian latecomer firms: Learning the technology of electronics. World Development, 1995, 7(23): 1171-1193. |

| [12] |

Kim L. Stages of development of industrial technology in a developing country: A model. Research Policy, 1980, 3(9): 254-277. |

| [13] |

宋艳, 原长弘, 张树满. 装备制造业领军企业如何突破关键核心技术?. 科学学研究, 2022, 40(3): 420-432. Song Y, Yuan C H, Zhang S M. How to break through key core technologies for leading equipment manufacturing companies. Studies in Science of Science, 2022, 40(3): 420-432. (in Chinese) |

| [14] |

吴晓波, 付亚男, 吴东, 等. 后发企业如何从追赶到超越?——基于机会窗口视角的双案例纵向对比分析. 管理世界, 2019, 35(2): 151-167. Wu X B, Fu Y N, Wu D, et al. How do latecomers transform from catch-up to beyond catch-up?A longitudinal comparative analysis of two cases based on window of opportunity perspective. Management World, 2019, 35(2): 151-167. (in Chinese) |

| [15] |

尚甜甜, 缪小明, 刘瀚龙, 等. 资源约束下颠覆性创新过程机制研究. 中国科技论坛, 2021, (1): 35-43, 54. Shang T T, Miao X M, Liu H L, et al. Research on the process mechanism of disruptive innovation under resource constraints. Forum on Science and Technology in China, 2021, (1): 35-43, 54. (in Chinese) |

| [16] |

李显君, 熊昱, 冯堃. 中国高铁产业核心技术突破路径与机制. 科研管理, 2020, 41(10): 1-10. Li X J, Xiong Y, Feng K. Core technology breakthrough path and mechanism of China's high-speed rail industry. Science Research Management, 2020, 41(10): 1-10. (in Chinese) |

| [17] |

贺俊, 吕铁, 黄阳华, 等. 技术赶超的激励结构与能力积累: 中国高铁经验及其政策启示. 管理世界, 2018, 34(10): 191-207. He J, Lyu T, Huang Y H, et al. Incentive structure and capacity accumulation of technological overtaking: A case study based on China's high-speed rail. Management World, 2018, 34(10): 191-207. (in Chinese) |

| [18] |

李红建. 创新: 瞄准“卡脖子”技术. 学习时报, 2020-03-04(04). Li H J. Innovation: Aiming for "stuck neck" technology. Study Times, 2020-03-04(04). (in Chinese) |

| [19] |

梁帅, 高继平. 产业技术结构与“卡脖子”技术特征——以高端数控机床为例. 科技导报, 2021, 39(24): 75-83. Liang S, Gao J P. Industrial technology structure and the bottleneck technique: With CNC machine tools as an example. Science&Technology Review, 2021, 39(24): 75-83. (in Chinese) |

| [20] |

宋立丰, 区钰贤, 王静, 等. 基于重大科技工程的“卡脖子”技术突破机制研究. 科学学研究, 2022, 40(11): 1-17. Song L F, Qu Y X, Wang J, et al. Research on the breakthrough mechanism of "stuck necking" technology based on major scientific and technological projects. Studies in Science of Science, 2022, 40(11): 1-17. (in Chinese) |

| [21] |

邢文凤. 比较企业优势观视角下后发企业追赶路径研究——以新能源汽车发展引发的范式转换为背景. 科学学研究, 2017, 35(1): 101-109. Xing W F. Catch-up paths of latecomer firms based on the comparative firm advantage view: In case of the paradigm shift driven by the development of new energy vehicles. Studies in Science of Science, 2017, 35(1): 101-109. (in Chinese) |

| [22] |

翟翠霞, 郑文范. 国家技术能力理论研究综述. 东北大学学报(社会科学版), 2009, 11(1): 13-18. Cui C X, Zheng W F. Review of theoretical studies on national technological capability. Journal of Northeastern University (Social Science), 2009, 11(1): 13-18. (in Chinese) |

| [23] |

Guo Y, Zheng G. How do firms upgrade capabilities for systemic catch-up in the open innovation context?A multiplecase study of three leading home appliance companies in China. Technological Forecasting and Social Change, 2019, 144: 36-48. |

| [24] |

刘海兵, 杨磊, 许庆瑞. 后发企业技术创新能力路径如何演化?——基于华为公司1987-2018年的纵向案例研究. 科学学研究, 2020, 38(6): 1096-1107. Liu H B, Yang L, Xu Q R. How does the path of technological innovation capability of latecomer firms evolve?-A longitudinal case study of Huawei from 1987 to 2018. Studies in Science of Science, 2020, 38(6): 1096-1107. (in Chinese) |

| [25] |

温军, 张森. 专利、技术创新与经济增长——一个综述. 华东经济管理, 2019, 33(8): 152-160. Wen J, Zhang S. Patent, technical innovation and economic growth-A review. East China Economic Management, 2019, 33(8): 152-160. (in Chinese) |

| [26] |

梁宏. 产业集群技术创新能力构建及其治理研究. 武汉: 华中科技大学, 2004. Liang H. The Research on Constructing Technical Innovation Capability of Industrial Cluster and Governance. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2004. (in Chinese) |

| [27] |

程文银, 李兆辰, 刘生龙, 等. 中国专利质量的三维评价方法及实证分析. 情报理论与实践, 2022, 45(7): 95-101. Chen W Y, Li Z C, Liu S L, et al. Three-dimensional evaluation method and empirical analysis of China's patent quality. Information Studies: Theory&Application, 2022, 45(7): 95-101. (in Chinese) |

| [28] |

朱雪忠, 万小丽. 竞争力视角下的专利质量界定. 知识产权, 2009, 19(4): 7-14. Zhu X Z, Wan X L. Definition of patent quality from the perspective of competitiveness. Intellectual Property, 2009, 19(4): 7-14. (in Chinese) |

| [29] |

Wang L L, Jiang S, Zhang S Y. Mapping technological trajectories and exploring knowledge sources: A case study of 3D printing technologies. Technological Forecasting and Social Change, 2020, 161: 120251. |

| [30] |

杨武, 陈培, Gad D. 专利引证视角下技术轨道演化与技术锁定识别——以光刻技术为例. 科学学研究, 2022, 40(2): 209-219. Yang W, Chen P, Gad D. Research on technology trajectories evolution and technological lock-in identification: A case study of semiconductor photolithography industry. Studies in Science of Science, 2022, 40(2): 209-219. (in Chinese) |

| [31] |

冯仁涛, 余翔. 专利技术范围与专利价值——基于生物技术领域专利的分析. 情报杂志, 2021, 40(4): 109-118. Feng R T, Yu X. Patent technological scope and patent value-Based on the biotechnology patents analysis. Journal of Intelligence, 2021, 40(4): 109-118. (in Chinese) |

| [32] |

王博. 通信产业技术发展的专利计量研究. 大连: 大连理工大学, 2015. Wang B. Patentometrics on Communications Industry Technology Development. Dalian: Dalian University of Technology, 2015. (in Chinese) |

| [33] |

郭颖, 孙甘露, 杨帆, 等. 基于专利数据的技术预警模型及实证研究. 科技管理研究, 2016, 36(8): 137-141. Guo Y, Sun G L, Yang F, et al. The model and empirical research of technology early warning based on patent data. Science and Technology Management Research, 2016, 36(8): 137-141. (in Chinese) |

| [34] |

郑思佳, 汪雪锋, 刘玉琴, 等. 关键核心技术竞争态势评估研究. 科研管理, 2021, 42(10): 1-10. Zheng S J, Wang X F, Liu Y Q, et al. A research on evaluation of the competitive situation of key core technologies. Science Research Management, 2021, 42(10): 1-10. (in Chinese) |