2. 中国科学院大学 公共政策与管理学院 北京 100049

2. School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

党中央、国务院高度重视企业基础研究。2018年印发的《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》明确指出,要“引导企业加强基础研究,提升市场竞争力”,包括引导鼓励企业增加基础研究投入,支持企业与高校、科研院所等共建研发机构和联合实验室,鼓励人才在高校、科研院所和企业之间合理流动等。2022年10月,习近平总书记在党的二十大报告中强调,要“加强基础研究,突出原创,鼓励自由探索”,“强化企业科技创新主体地位,发挥科技型骨干企业引领支撑作用”。2023年2月21日,中共中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习,习近平总书记在会上进一步强调了科技领军企业“出题人”“答题人”“阅卷人”作用。

国际经验表明,企业基础研究既有利于实现突破式创新、帮助企业在市场上获得先发优势[1],又有助于增强企业对外部知识的吸收利用能力、帮助后发国家实现弯道超车[2]。当前,我国企业正在向价值链高端跃升,面临从“逆向工程”到“正向设计”的挑战。加上以美国为首的部分西方国家实施的技术封锁,我国更是迫切地需要加强基础研究,解决“卡脖子”问题背后的科学问题,进而突破关键核心技术、把握技术新方向。这不仅是国内企业提高自身国际竞争力的关键,而且是我国实现高水平科技自立自强、维护国家安全的战略基础。

从当前实践来看,我国企业基础研究仍存在着明显不足,表现在:企业用于基础研究的研发经费在研发总经费中占比过低,提交《专利合作条约》(PCT)专利申请的企业比例还处于低位水平,企业发表科技论文数量与美国的差距明显,等等。2022年,我国全社会研发经费投入达30 870亿元人民币,较2021年增长10.4%。其中,基础研究经费为1 951亿元人民币,在科学研究与试验发展(R&D)经费中的占比为6.32%,较2021年反而下降了0.18%。从投入结构来看,2019年我国中央政府投入基础研究的比例约为28%①,已接近美国联邦政府32% 的基础研究投入比例②;而企业用于基础研究活动的经费支出尚不及其研发经费总支出的1%③。因此,未来我国基础研究潜在增长的巨大空间主要在于对企业基础研究潜力的发掘。

① 中国研发经费报告2020. (2023-03-06)[2023-04-03]. http://www.zhishifenzi.com/depth/depth/12889.html.

② National Center for Science and Engineering Statistics, National Patterns of R&D Resources (annual series). [2023-03-04]. https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20221/u-s-and-global-research-and-development#revisions-to-global-r-d.

③ OECD. OECD.Stat. [2023-04-03]. https://stats.oecd.org.

本文在概述我国企业基础研究现状的基础上,通过对实际问题的分析揭示政策需求。从创新系统观出发,围绕企业开展基础研究的动力和能力分析问题及制约因素,以完善政策体系为目标提出相关政策建议,有助于避免政策的碎片化、增强政策对企业基础研究的体系化支持。

1 深刻认识当前我国企业开展基础研究的重要性和迫切性 1.1 从国家创新体系来看,企业基础研究是提升系统整体效能的关键根据《弗拉斯卡蒂手册》中的解释,基础研究是为了获得关于现象和可观察事实的基本原理的新知识而进行的实验性或理论性研究,不以任何特定的应用或使用为目的[3]。早期学者并不将企业视为基础研究的主体。如Arrow[4]和Nelson[5]认为,基础研究具有很强的公共产品属性和外部性,这与企业追求自身利益最大化的目标相悖。但随着科学与技术双向互动的特征愈发突出,许多基础研究呈现出明显的需求导向。基础研究开始被划分为纯基础研究和应用导向的基础研究,其共同特征是提供新的知识和方法,区别在于前者往往产生重大的科学思想,后者则会催生技术变革、带动新兴产业的发展[6]。

基础研究是技术创新的根本驱动力,其根本性的进展往往意味着重大的技术创新机会[7];如果没有基础研究,技术创新与突破、应用与开发就成为无源之水[8]。许多重要的产品都是在基础研究取得突破的基础上产生的,基础研究为抢占产业制高点提供了有力的支撑[9, 10]。特别是随着高技术产业的作用越来越突出,信息、生物等高技术产业的发展都根植于基础研究的发展[11]。近年来,学者们观察到企业愈发重视内部基础研究活动,许多企业建立研究实验室[12-14],这不仅提升了企业自身的科技竞争力和创新绩效,也有力推动着产业创新和社会进步。

对中国而言,企业开展基础研究是提升我国国家创新体系整体效能的关键。① 企业在识别关键共性技术问题、策源突破式创新方面具有独特优势。应用导向基础研究要求从市场需求、工程需求中提炼科学问题,而企业是距离市场和工程最近的主体,了解产业难点和痛点,提炼的基础科学问题更具针对性、更具应用前景。发挥企业在基础研究问题识别中的作用,有助于凝练更多应用导向的真问题、好问题。② 企业资助基础研究有助于优化资源配置和提高使用效率。理论与实践表明,市场机制是最有效率的资源配置机制,而企业正是按照市场机制配置研发费用,具有优化流动方向与配置结构的天然属性。同时,企业研发费用的限制性条件较少,使用更加便捷、灵活,监管和交易成本较低,能够最大限度提高经费的使用效率。③ 企业组织基础研究有助于促进产学研合作,真正实现不同主体的有机联结和体系化运行。企业牵头组织基础研究,高校和科研机构提供人才、设备和技术支持,有利于促进产学研深度融合,真正解决科技和经济“两张皮”的问题,提高创新体系的运转效能。

特别是中央企业,作为国民经济的“稳定器”和“压舱石”,承担着建设我国战略科技力量和原创技术策源地的责任和使命,理应加强应用导向基础研究,增强基础研究对产业升级的支撑力。部分科技型中央企业,更是拥有相当规模的科研队伍、实验装置和研究基地,在行业基础研究方面具有深厚积淀,应当结合国家重大工程和高端装备应用需求,在产学研合作中发挥牵头作用。

1.2 从发展阶段来看,开展基础研究是当前我国企业创新能力提升的迫切需求基础研究在两个方面助力企业实现赶超和领先优势。① 基础研究增强了企业对外部知识的吸收利用能力,有助于后发国家的企业实现追赶跨越[2]。根据吸收能力理论,基础研究在企业学习中扮演了重要的角色,帮助企业消化、吸收和利用外部知识,提升了企业的吸收能力[15]。基础研发投入高的企业能够形成识别机会和消化吸收利用全球知识的能力,从外部知识溢出中获益[16-18]。这将产生基础研究的正反馈激励机制,进一步激发企业研发投入的热情、促进企业创新[12, 19]。② 基础研究有助于形成新的技术轨道,促进企业的突破式创新,帮助企业在市场上获得先发优势[1, 20, 21]。 Mansfield[22]对美国70家公司的调研分析显示,如果没有基础研究,15% 的新产品和11% 的新工艺无法被开发出来。Higón[23]对西班牙制造企业的实证研究表明,基础研究能够提高企业开发全新产品的领域,创造重大的商业机会。我国学者也通过实证分析证实了基础研究能够帮助企业打破技术难题,变革原有的技术路线,发现和把握新的技术机会,从而提升创新绩效[24, 25]。

过去很长一段时间中,我国企业主要通过“引进、消化和吸收”实现技术进步,技术开发以逆向工程为主,较少开展基础研究。但随着企业发展、人力成本上升和国际形势变化,企业开展基础研究的需求愈发迫切。① 引领方向。部分科技领军企业已进入“无人区”,亟须寻找未来方向、为可持续发展做好技术储备,从而增强国际竞争力。这就需要强化基础研究来加深对客观事物、现象的规律性认识,从而开拓新的知识领域、发现颠覆性创新的机会。② 突破瓶颈。面对美国等西方国家的技术封锁和出口管制,企业更加需要通过自主创新来突破技术瓶颈。从“逆向工程”转入“正向设计”,要求企业厘清技术底层原理、有能力解决或合作解决背后的科学问题,这必须倚赖于基础研究。③ 吸引和培养人才。开展基础研究有利于吸引和培养高水平研发人才,而人才是支撑企业整合创新要素的关键。二十大报告指出:“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”。加快企业主导的产学研深度融合,形成结构合理、素质优良的人才队伍,需要企业加强基础研究布局。

2 我国企业基础研究的现状:特征与问题近年来,我国企业基础研究经费支出和产出均持续增长,显示出越来越高的基础研究参与度。但同时,企业基础研究经费在全部研发支出中的占比过低、规模过小,申请高质量专利的企业数量较少。总体上,企业在贯彻落实创新驱动发展战略和科技自立自强战略中所暴露的基础研究落后问题仍比较突出。

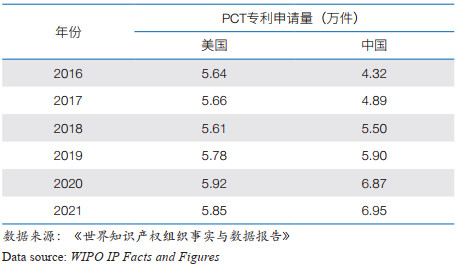

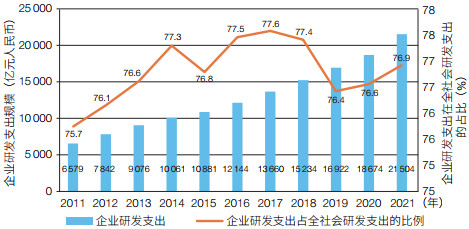

2.1 企业基础研究执行经费增加,但占比依然偏低企业基础研究经费稳步增加,增速快于企业研发总支出。从研发支出总量来看,我国企业的研发支出持续增长,2021年研发经费规模达到21 504.1亿元人民币,同比增长15.2%,是2011年的3.27倍,占全社会研发支出的比例近77%(图 1)。2015年以来,企业基础研究支出规模呈现快速增加态势,2020年企业基础研发支出达到95.6亿元人民币,同比增长88.32%,是2015年的8.39倍。2011—2020年的10年间,企业基础研究的复合增长率达29.38%(图 2)。

|

| 图 1 2011—2021年,中国企业研发支出规模及其占比 Figure 1 R&D expenditure of Chinese enterprises and its proportion from 2011 to 2021 数据来源:《全国科技经费投入统计公报(2011—2021)》 Data source: Communiqué on National Expenditures on Science and Technology (2011–2021) |

|

| 图 2 2010—2020年,中国企业基础研究支出规模 Figure 2 Expenditure of Chinese enterprises on basic research from 2010 to 2020 数据来源:《中国科技统计年鉴(2011—2021)》 Data source: China Statistical Yearbook on Science and Technology (2011–2021) |

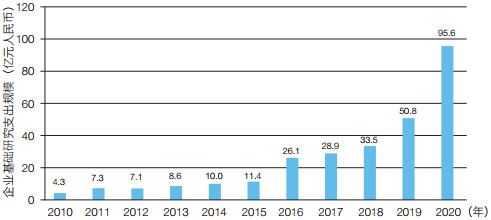

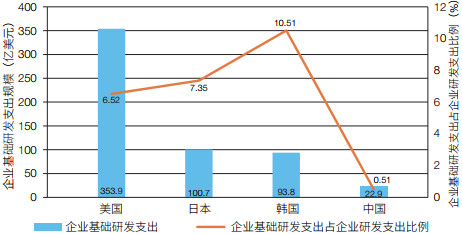

企业基础研究支出占其研发总支出的比例过低。近年来,企业基础研究支出规模虽有快速增加,但从结构来看,企业研发经费中用于基础研究的占比过低。按照购买力平价(PPP)计算,2020年中国企业支出的研发费用规模为4 469亿美元,位居世界第2,与第1位的美国相差961亿美元,高出第3位的日本3 100亿美元(图 3)。然而,同一时期,国内企业基础研究经费支出仅为22.9亿美元,占研发总支出的比例低于0.6%;企业基础研究经费只相当于美国企业基础研究经费(353.9亿美元)的6.47%,也不及日本和韩国企业的1/4(图 4)。过低的基础研究支出制约着我国企业关键技术研发能力和学习能力的提升,使得我国在产业上核心零部件的对外依存度高,产品的附加值低,在全球价值链的“垂直分工”地位偏低。

|

| 图 3 2020年主要国家企业研发支出规模与比例(当期PPP) Figure 3 Scale and proportion of R&D expenditure of major countries in 2020 (current PPP) 数据来源:经济合作与发展组织数据库 Data source: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Statistics |

|

| 图 4 2020年主要国家企业基础研究支出规模与比例(当期PPP) Figure 4 Scale and proportion of basic research expenditure of major countries in 2020 (current PPP) 数据来源:经济合作与发展组织数据库 Data source: OECD Statistics |

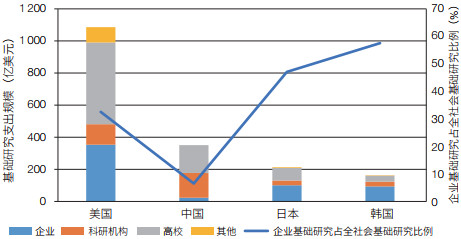

企业基础研究支出在全社会基础研究经费总支出中占比过低。从我国基础研发支出来看,高校和科研机构是基础研究的主体,2020年企业基础研究支出在全社会基础研究支出中的占比仅为6.52%,发挥作用很小。同期,美国(32.59%)、日本(47.07%)和韩国(57.54%)等国家的企业在全社会基础研究支出中的占比远高于我国,不同类型的创新主体更加均衡地参与到基础研究之中(图 5)。较低的企业基础研究参与度导致较低的企业创新能力和吸收能力,不利于产学研合作效率的提升。

|

| 图 5 2020年主要国家基础研究经费执行主体以及企业执行经费的比例(当期PPP) Figure 5 Performance of basic research funding in major countries in 2020 (current PPP) 数据来源:经济合作与发展组织数据库 Data source: OECD Statistics |

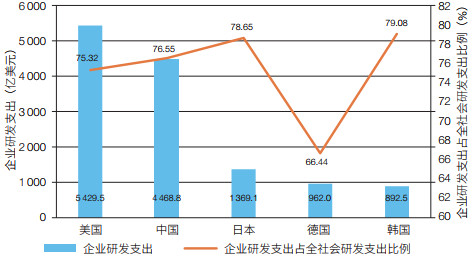

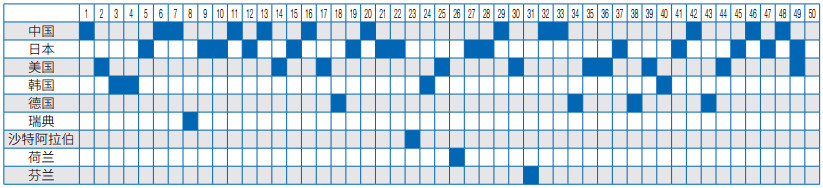

从发明专利产出来看,科技领军企业表现亮眼。如表 1所示,我国PCT专利申请量持续攀升,2019年首次超过美国跃居世界第1。此后,2020年和2021年我国PCT申请数量分别为6.87万件和6.95万件,持续位居世界第1。2021年,已有13家企业跻身全球企业PCT专利申请数量前50位(图 6)。头部科技型企业在PCT专利申请方面表现亮眼:华为以6 952件申请连续5年位居榜首,OPPO广东移动通信(2 208件)和京东方(1 980件)分列第6、7位,另有10家企业进入前50位④。

④ WIPO. International patent applications by origin (PCT System) et al. [2023-04-03]. https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr_2022_886_annexes.pdf.

|

| 图 6 2021年PCT专利申请数量前50位企业所属国家的分布 Figure 6 Distribution of the top 50 companies in PCT patent applications in 2021 数据来源于《2022年世界知识产权组织事实与数据报告》;图中每一列表示一个对应排名的企业,每一行表示一个国家,色块表示对应排名的企业属于对应的国家 Data from WIPO IP Facts and Figures 2022; Each column represents an enterprise corresponding to the ranking, each row represents a country, the color block indicates the enterprise belongs to the country |

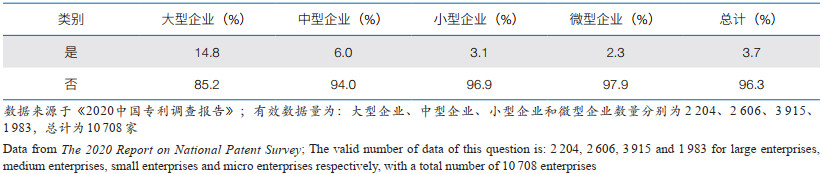

申请PCT专利的企业占比依然偏低。根据国家知识产权局出版的《 2020中国专利调查报告》,2019年向境外提交专利申请(含PCT)的企业占比仅为3.7%,96.3% 的企业没有向境外提交专利申请。其中,大型企业向境外提交专利申请的比例为14.8%,明显高于中小微企业(表 2)。由此可见,国内企业中具备一定研发实力和具有国际竞争力的企业占比显著偏低。

|

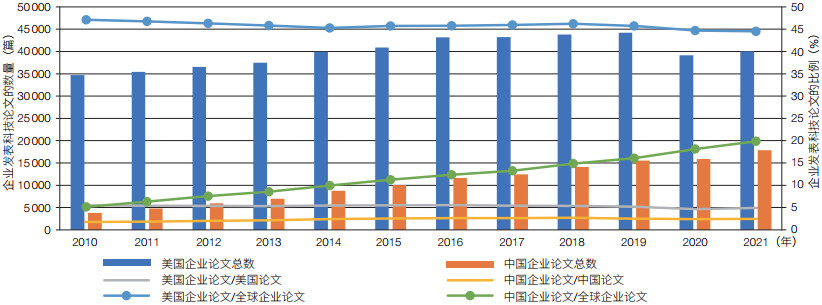

我国企业发表论文数量持续提升,但仍远落后于美国企业。 2010—2021年,我国企业发表科技论文⑤的数量从0.38万篇提升至1.79万篇,在我国论文总数中的占比从2% 左右变化到2.5% 左右。置身全球企业范围来看,我国企业在全球企业发表论文中的占比逐步提高,从2010年的5.14% 提升至2021年的19.89%,显示出我国企业在世界企业基础研究中地位的提升。但与美国企业相比,我国企业论文发表差距依然巨大。2021年美国企业发表论文4.00万篇,占美国论文发表总数的4.91%、全球企业论文总数的44.53%(图 7)。数据差异背后揭示出我国企业在基础研究能力上仍明显落后,在前沿探索支撑领先创新上仍需加快努力。

⑤ 包括Web of Science数据库及其子数据库(CSCD、SCI、EI等)中收录的中、英文论文。

|

| 图 7 中美企业发表论文情况比较 Figure 7 Comparison of Chinese and American enterprises in publication 数据来源:科睿唯安InCites分析平台 Data source: Clarivate InCites analysis platform |

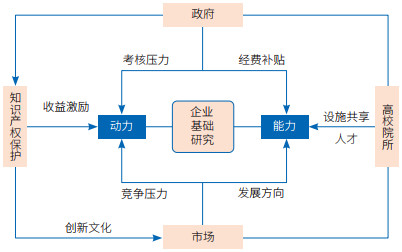

企业开展基础研究是动力和能力共同作用的结果。当企业既有意愿也有条件或能力时,才会真正开展基础研究活动。

动力是企业基础研究意愿的决定因素。经济学者一般强调,动力源于市场竞争压力。无论大企业还是小企业,都会为了获得新商机赢取超额利润而开展前沿探索。这对于竞争机制发挥主要作用、市场发育较成熟的领域而言是适用的。但在一些自然垄断或行政垄断的领域,政府对企业创新的要求也可能是更直接推动企业从事基础研究的关键动因。企业基础研究具有应用导向特点,研究成果经常体现为突破性发明,因此,完善的知识产权保护制度是保障企业能够从基础研究成果中获取收益、激励其不断开展基础研究的关键,也构成了企业基础研究动力的重要内容。

能力是企业开展基础研究的条件基础。能力包括投入能力、人才/知识储备等。基础研究具有长期性、不确定性等特点,而企业普遍投入不足。为支持和引导企业加大投入,各国政府主要采取税收优惠、科技项目等方式为企业提供补贴。开展基础研究需要高层次人才和大科学装置或仪器设备等关键资源,企业获取这些资源的途径主要是与高校和科研机构进行合作。基于上述分析,本文构建了企业基础研究的“动力—能力”框架(图 8)。

|

| 图 8 企业基础研究的“动力—能力”框架 Figure 8 "Incentive -ability" framework for enterprises to strengthen basic research |

(1)大部分产业竞争尚未进入依靠原始创新的发展阶段。企业开展基础研究的动力源自市场竞争,基础研究是为构筑未来竞争优势而进行的高风险投资活动。只有当技术创新成为产业竞争优势的源泉,企业进入“无人区”,需要通过突破技术发展瓶颈来获得“创新租”和拓展发展空间时,才有足够动力投入基础研究进行原始创新。从我国产业发展现状来看,大量新兴技术创业企业的基础研究实际是在大学或科研院所完成,竞争较为激烈的信息制造产业的头部企业投资基础研究,部分互联网平台企业获得巨额利润,也开始投入资源布局基础研究,但绝大多数企业在生存压力下缺乏投资基础研究的条件和动力。国有(中央)企业依然具有因制度优势获得利润的空间,开展基础研究的内生动力不足,研发活动以逆向工程和集成创新为主。

(2)国有企业绩效考核评价对基础研究的压力传导不够。在我国,国有企业特别是中央企业在关系国家安全和国民经济命脉的主要行业和关键领域占据支配地位,在推动科技创新方面具有独特而重要的地位。建立科技创新考核评价制度,是推动国有企业(中央企业)进行技术创新的指挥棒,也是促使企业加强基础研究的压力传导机制。2023年,国务院国有资产监督管理委员会进一步将中央企业经营指标体系优化为“一利五率”,其中“五率”分别是净资产收益率、营业现金比率、资产负债率、研发经费投入强度、全员劳动生产率。其中,研发经费投入强度和全员劳动生产率都是侧重科技创新的考核指标。在《中央企业负责人经营业绩考核办法》中提到“对科技创新取得重大成果的企业,在年度考核中给予考核奖励加分,并适度扩大科技创新奖励加分范围”。但实践中,经营业绩指标依然是考核核心,造成很多中央企业领导班子囿于阶段性的经营业绩考核压力,选择“四平八稳”的工作方式,不愿尝试对基础研究的探索,而倾向于将研发活动集中于集成创新和亮点工程。在考核指标中缺乏对基础研究相关指标的精准设计,未能将国家引导企业加强基础研究的部署转换为压力约束,导致我国中央企业的基础研究推进工作相对滞后。

(3)引导企业加强基础研究的需求采购政策未能有效发挥作用。政府采购是引导企业投入基础研究的重要举措。美国政府善于通过政府采购引导企业投入前沿技术研发。例如,美国的洛克希德· 马丁、波音和太空探索技术公司(SpaceX)等公司,多年连续获得美国国防部或航空航天管理局的高额采购合同,围绕政府要求进行颠覆性技术和产品研发。而在我国政府采购政策中,首台(套)重大技术装备采购的政策落实还需加强,同时仍缺乏研发服务采购及相关知识产权规范。甚至还有民营企业反映,政府采购中存在通过指令性限制将其排除在外的现象。

(4)知识产权制度对基础研究产生的重大原创成果的保护不够。一方面,我国知识产权保护战略上聚焦新兴领域应该保护什么、怎么保护以及保护的市场范围等缺少整体部署。另一方面,知识产权保护在审核周期、保护形式以及侵权成本等方面,对突破性成果的有效保护不足。例如,发明专利审核周期大都超一年半时间,对创新的快速反应不够;企业基础研究成果与商业利益紧密相关,往往不宜公开而适用于技术秘密来保护,但目前国内技术秘密的法律地位较弱,保护力度有限;此外,国内知识产权侵权成本低,维权成本高,非常不利于激励企业投入基础研究。

3.3 从能力来看,人才制约问题突出,产学研合作基础研发较少,难以利用科研基础设施(1)基础研究需要的是具有创造力的高端研究人才,这类人才匮乏是企业普遍反映的最关键的制约因素。近年来,国家科技计划指南编制越来越重视邀请产业科学家参与,但当前我国绝大多数企业尚不具备提出科学问题的能力,不能将技术需求转化为科学问题,甚至部分行业领军企业虽有意愿投入基础研究,也面临着不知道投什么、怎么投、不敢投的困境。研发人才质量,决定了企业基础研究能力水平。然而,当前企业对高水平人才的吸引力正在减弱。许多科研人员担心到企业从事研发工作,容易造成“学术掉队”。此外,激励科技成果转化的收益分配政策在企业落地难,使得科研能力较强的人才更加不愿意到企业就职。人才供需结构也制约着企业的人才队伍建设。大学学科设置过细,人才培养太“专”,不能为新兴领域的企业提供所需复合型人才。据储能电池、高端医疗器械设备等领域的企业管理者反映,企业所需的具有复合交叉学科背景的人才供给严重不足,并指出高校培养的研究生缺乏快速学习和知识整合能力,不能满足问题导向的快速研发需求。

(2)政策补贴企业基础研究的针对性和有效性有待提高。一方面税收优惠和科技计划等补贴政策不能精准引导企业加强基础研究。各国通过研发费用加计扣除、税额抵免等优惠举措,有效激励企业加大研发投入。但同样政策工具用于激励企业基础研究活动时,在落地实施的精准性和便捷性上都面临巨大挑战。实际操作中,把研发人员和经费投入划归到不同类型的研发活动,不仅会提高企业申报成本,而且可能产生数据不实等政策扭曲风险。通过重大科技计划引导企业投入基础研究,也面临执行困难。支持企业开展原创研发的任务分解和企业遴选机制尚不健全;对财政资金使用的严格审计要求,显著降低了实力较强企业参与国家重大科技项目的积极性。2020年,中国企业执行的来自政府的研发费用为126亿美元,占企业总研发费用的2.81%;同期美国企业则执行了212亿美元来自政府的资助,占企业总研发费用的3.90%③。

(3)产学研合作研发未能有效带动企业基础研究能力提升。与学术界合作,是提升基础研究能力的重要途径。全球来看,中国高校和政府科研机构来源于企业资助的研发费用规模都是最多的。2020年中国高等教育部门获得企业资助的研发费用总额为159.38亿美元(当期PPP),相当于美国(43.76亿美元)的3.6倍;公立科研机构获得企业资助的研发费用总额为45.19亿美元(当期PPP),远高于位居第2的德国的20.68亿美元(当期PPP),美国则仅为1.99亿美元③。然而,从合作方式和活动内容来看,企业与高校和科研机构合作多为委托研发,围绕企业需求合作开展基础研究很少。部分原因在于合作双方的目标不一致,企业希望解决决定产品竞争力的关键技术问题,而高校、科研机构则更关心论文产出,导致合作效果不好。另有部分原因则是合作研发中或因师生关系或因企业研发能力弱等造成企业话语权偏弱,很难主导研究方向和过程。

(4)当前财政性资金投入形成的科研基础设施与研究数据,在支撑企业基础研究能力提升方面未能充分发挥作用。一方面,高校和科研院所的平台、科研仪器设施开放共享程度仍不高,大部分企业无法利用这些平台和设施,造成企业基础研究仍面临较高门槛和成本。另一方面,开放科学尚处于起步阶段,企业缺乏相关渠道获取由财政经费支持的科研项目所形成的数据和成果,难以在已有成果基础上开展适应企业需求的基础研究。

4 进一步完善支持企业基础研究的政策体系基于“动力—能力”分析框架对我国企业基础研究存在问题的分析,建议多措并举,依据产业和企业的不同发展阶段分类支持。加大需求牵引,激发企业基础研究的内生动力;促进开放合作,通过完善企业基础研究的要素供给和配套支持来增强企业的基础研究能力。

(1)分类施策,针对产业特征制定差异化的企业基础研究引导策略。加强产业政策研究,依据产业发展阶段和国际竞争位势,形成科技计划、平台建设、税收优惠、知识产权保护等政策工具的不同组合。对尚处于培育阶段的新兴产业,促进共建产学研合作研发平台,加大人才供给、条件支撑,并通过政府采购创造需求。对已形成一定规模的优先发展产业领域,重视运用科技计划支持企业牵头解决产业关键核心技术问题。对发展较为成熟的产业,减少政府直接干预,主要运用税收优惠政策,激发企业建设基础研究平台的内在动力。

(2)支持企业与高校院所合建实验室,探索人才自主培养和使用新模式。借鉴美国科学基金会支持“产业/大学合作研究中心”和德国联邦教研部支持“研究园计划”的做法,建议中央科技计划中设立专项支持大学、科研机构与企业共建合作实验室。依托共建实验室,面向产业前沿及时调整学科设置,不断优化交叉融合学科方向,完善企业参与高校人才培养的方式和途径,以培养满足企业需求的专业人才;完善大学、科研机构与企业间人才的双向流动制度,鼓励科研人员进入企业开展研发活动;加强对企业研发人才的荣誉激励,扩大国家科技进步奖的规模和序列,将评奖向企业倾斜。

(3)改进企业承担重大科技项目的选题、组织、评审和决策机制。 ① 完善国家重大科技项目形成机制,发挥企业“出题人”作用,厘清“卡脖子”技术及要解决的科学问题,引导企业建立中长期技术布局和储备、短期目标与中长期目标相结合的规划。② 支持科技领军企业牵头重大科技项目研究,发挥“答题人”作用,引导中小企业参与重大科技项目的研发任务,完善重大科技项目组织、申报、评审和决策机制,简化和减少不必要的程序和审计要求。③ 推广中央企业与国家自然科学基金委员会(以下简称“基金委”)共同设立联合基金的模式,鼓励科技领军企业包括民营企业与基金委面向国家需求联合设立专项基金,支持产业基础共性技术研发,鼓励高校、科研院所和企业联合申请。

(4)促进科研基础设施的共享和科技成果的共享。强化大科学装置、科研仪器设备平台、科学数据中心等科研基础设施的共享评价考核,加大对企业使用科技基础设施的补贴,为企业开展基础研究提供科研基础设施的支持。加快推动财政性资金支持形成的科技成果的汇交和分类分级管理,在保证科技安全的前提下,促进科技成果的开放共享。

(5)加快健全激励企业开展原创性创新的政府采购制度。 ① 研究制定激励创新的政府采购实施细则,加大以合同方式购买企业新开发的技术、产品或服务的资金投入。② 完善与政府采购研发服务相关的知识产权政策,明确政府采购技术资料和软件等的权利类型、范围和时限等。③ 确保国有企业、民营企业公平参与政府采购竞争。

(6)健全知识产权保护制度。 ① 持续引导企业提高知识产权战略布局能力,综合运用发明专利、技术秘密等多种知识产权形式建立保护体系。② 加强技术秘密保护制度建设,重视使用技术秘密保护企业基础研究成果,完善技术秘密的审查,加大技术秘密保护力度。

| [1] |

Rosenberg N. Why do firms do basic research (with their own money)?. 1990, (19): 225-234.

|

| [2] |

徐晓丹, 柳卸林. 大企业为什么要重视基础研究. 科学学与科学技术管理, 2020, 41(9): 3-19. Xu X D, Liu X L. Why should big enterprises attach Importance to basic research?. Science of Science and Management of S & T, 2020, 41(9): 3-19. (in Chinese) |

| [3] |

经济合作与发展组织. 弗拉斯卡蒂手册. 北京: 科学技术文献出版社, 2010. OECD. Frascati Manual. Beijing: Science and Technology Document Press, 2010. (in Chinese) |

| [4] |

Arrow K. Economic welfare and the allocation of resources for invention//The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors. Princeton: Princeton University Press, 1962, 609-626. |

| [5] |

Nelson R R. The simple economics of basic scientific research. Journal of political economy, 1959, 67(3): 297-306. DOI:10.1086/258177 |

| [6] |

Stokes D E. Pasteur's Quadrant: Basic Science and Technological Innovation. Washington DC: Brookings Institution Press, 1997.

|

| [7] |

Bush V. Science, The Endless Frontier. Washington DC: National Science Foundation, 1945.

|

| [8] |

白春礼. 从基础研究到技术创新: 纳米材料绿色制版技术的启示. 科学通报, 2009, (14): 1941-1944. Bai C L. From Basic research to technological innovation: Implications of green plate making technology of nanomaterials. Chinese Science Bulletin, 2009, (14): 1941-1944. (in Chinese) |

| [9] |

眭纪刚, 连燕华, 曲婉. 企业的内部基础研究与突破性创新. 科学学研究, 2013, 31(1): 141-148. Sui J G, Lian Y H, Qu W. The internal basic research and radical innovation in firm. Studies in Science of Science, 2013, 31(1): 141-148. (in Chinese) |

| [10] |

柳卸林, 杨培培, 常馨之. 问题导向的基础研究与产业突破性创新. 科学学研究, 2023. Liu X L, Yang P P, Chang X Z. The layout of problem-oriented basic research and radical innovation. Studies in Science of Science, 2023. DOI:10.16192/j.cnki.1003-2053.20230110.001 |

| [11] |

温珂, 李乐旋. 从提升自主创新能力视角分析国内企业基础研究现状. 科学学与科学技术管理, 2007, 28(2): 5-9. Wen K, Li L X. Analysis of basic research in domestic enterprises in order to enhance indigenous innovation capability. Science of Science and Management of S & T, 2007, 28(2): 5-9. (in Chinese) |

| [12] |

Leten B, Kelchtermans S, Belderbos R. How does basic research improve innovation performance in the world's major pharmaceutical firms?. Industry and Innovation, 2022, 29(3): 396-424. DOI:10.1080/13662716.2021.1997723 |

| [13] |

Arora A, Belenzon S, Sheer L. Knowledge spillovers and corporate investment in scientific research. American Economic Review, 2021, 111(3): 871-898. DOI:10.1257/aer.20171742 |

| [14] |

Choi J U, Lee C Y. The differential effects of basic research on firm R&D productivity: The conditioning role of technological diversification. Technovation, 2022, 118: 102559. DOI:10.1016/j.technovation.2022.102559 |

| [15] |

Cohen W M, Levinthal D A. Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 1990, 128-152. |

| [16] |

Salter A J, Martin B R. The economic benefits of publicly funded basic research: a critical review. Research Policy, 2001, 30(3): 509-532. |

| [17] |

Pavitt K. The social shaping of the national science base. Research Policy, 1998, 27(8): 793-805. |

| [18] |

Rotolo D, Camerani R, Grassano N, et al. Why do firms publish? A systematic literature review and a conceptual framework. Research Policy, 2022, 51(10): 104606. |

| [19] |

Lim K. The relationship between research and innovation in the semiconductor and pharmaceutical industries (1981–1997). Research Policy, 2004, 33(2): 287-321. |

| [20] |

Jung H J. Recombination sources and breakthrough inventions: University-developed technology versus firm-developed technology. The Journal of Technology Transfer, 2020, 45(4): 1121-1166. |

| [21] |

Mulligan K, Lenihan H, Doran J, et al. Harnessing the science base: Results from a national programme using publiclyfunded research centres to reshape firms' R&D. Research Policy, 2022, 51(4): 104468. |

| [22] |

Mansfield E. Academic research and industrial innovation: An update of empirical findings. Research Policy, 1998, 26(7): 773-776. |

| [23] |

Higón D A. In-house versus external basic research and firstto-market innovations. Research Policy, 2016, 45(4): 816-829. |

| [24] |

卫平, 杨宏呈, 蔡宇飞. 基础研究与企业技术绩效——来自我国大中型工业企业的经验证据. 中国软科学, 2013, 2(2): 123-133. Wei P, Yang H C, Cai Y F. Basic Research and Enterprises' Technological Innovation: evidence from Large and Medium Enterprises. China Soft Science, 2013, 2: 123-133. (in Chinese) |

| [25] |

刘岩, 苏可蒙, 高艳慧. 企业基础研究对技术创新绩效的影响: 来自中国生物制药企业的分析. 科技进步与对策, 2022, 39(12): 102-111. Liu Y, Su K M, Gao Y H. The influence of basic research on enterprises' innovation performance: a research based on Chinese bio-pharmaceutical enterprises. Science & Technology Progress and Policy, 2022, 39(12): 102-111. (in Chinese) |