2. 中国科学院大学 经济与管理学院信息资源管理系 北京 100190;

3. 中国科学院遗传与发育生物学研究所 北京 100101

2. Department of Information Resources Management, School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

3. Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

国以农为本,农以种为先。种业是确保粮食安全乃至国家安全的关键。据联合国粮食及农业组织资料显示,良种是推动全球作物产量显著提升的重要因素,良种增产贡献率在20世纪达到了50%①。生物种业是利用各种生物技术培育生物新品种的战略性和基础性核心产业,涉及的育种技术主要包括杂交育种、分子标记辅助育种、转基因育种、基因编辑育种、基因组选择育种和设计育种等[1, 2]。

① Plant breeding impacts and current challenges. [2022-05-14]. https://www.fao.org/3/at913e/at913e.pdf.

近年来,我国生物种业取得长足发展,有力保障了国内粮食和重要农产品的稳定供给,但同时也面临一系列挑战。例如,大豆、玉米等饲料粮大量进口且单产水平与发达国家具有较大差距;部分优质果品、高档蔬菜等种源仍然依赖进口;奶牛、白羽肉鸡等畜禽核心种源仍依赖进口[3-7]。为确保粮食安全,打赢种业翻身仗,我国迫切需要通过科技创新提高生物种业的竞争力。

本文从全产业链视角出发,利用情报学研究方法②深入研究全球生物种业的发展趋势,分析全球种业科技创新竞争态势,重点剖析我国生物种业发展的现状及瓶颈,为我国生物种业发展战略研究提供借鉴。

② 文中涉及的论文数据均检索自Web of Science数据库(时间范围是1992—2021年),专利数据均检索自Incopat数据库(时间范围是1992—2021年),自给率和粮食单产等生产数据均检索自美国农业部和联合国粮农组织网站(口粮和饲料粮时间范围是2017—2021年,畜禽和蔬菜时间范围是2016—2020年)。

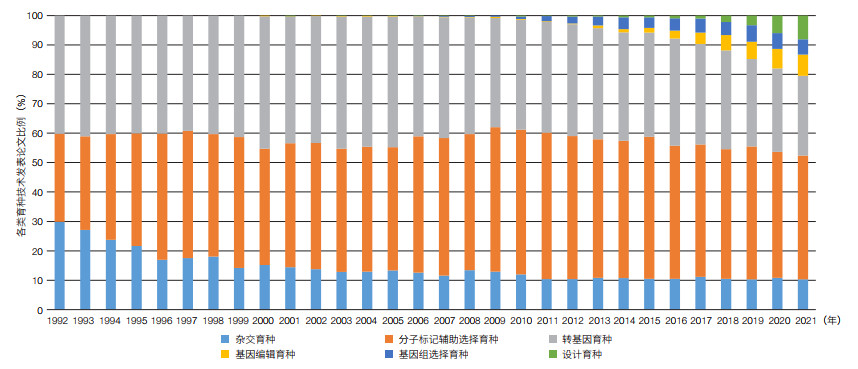

1 全球生物种业创新发展趋势 1.1 全球种业迎来以基因编辑、合成生物学和人工智能等技术融合发展为标志的智能育种时代全球种业经历了原始育种、常规育种、分子育种3个时代,正进入4.0时代——智能育种时代,育种精准性和效率大幅提高[8-10]。近年来,基因编辑育种、基因组选择育种、设计育种等重要育种技术快速发展,相关发表论文数量占生物育种领域发表论文总量的比例逐年增加(图 1)。同时,多国放松基因编辑产品监管。例如,美国和日本已批准多款基因编辑农产品上市,包括高油酸大豆油、富含γ-氨基丁酸番茄、肉量增加的红鲷鱼、生长速度翻倍的河豚及高支链淀粉含量的糯玉米。

|

| 图 1 1992—2021年全球六大育种技术的发表论文数量相对占比趋势图 Figure 1 Trend of proportion of six major breeding technologies in the world from 1992 to 2021 |

智能育种成为种业发展新兴前沿,育种范式正从“试验选优”向“计算选优”转变。近年来,一些发达国家/地区纷纷加强了智能育种前瞻布局。2018—2021年,日本向智能育种领域投入11.48亿日元(约5 800万元人民币),开发基因编辑和数据驱动育种的基础技术③。2021年,美国投入2 500万美元(约1.7亿元人民币)成立可编程植物系统研究中心(CROPPS),促进数字生物学新领域发展④。同年,荷兰投入约5 000万欧元(约3.6亿元人民币)开展人工智能育种计划Plant-XR⑤。各大育种公司也在大力推进智能育种研发。例如,先正达和巴斯夫等种业巨头纷纷与基因组大数据公司NRGene合作开发智能育种技术⑥。

③ 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「スマートバイオ産業· 農業基盤技術」研究開発計画. (2018-12-13)[2022-04-23]. https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/iinkai2/smartbio_2/shiryou1-2a.pdf.

④ $25M center will use digital tools to ‘communicate’ with plants. (2021-09-09)[2022-04-23]. https://news.cornell.edu/stories/2021/09/25m-center-will-use-digital-tools-communicate-plants.

⑤ Plant-XR–A new generation of intelligent breeding tools for extra resilient crops. [2022-04-23]. https://www.nwo.nl/en/researchprogrammes/knowledge-and-innovation-covenant/long-term-programmes-kic-2020-2023/plant-rx-ltp-development.

⑥ NRGene and Syngenta expand genomics collaboration in key crops. (2019-01-10)[2022-10-06]. https://www.nrgene.com/press-release/nrgene-syngenta-expand-collaboration/.

1.2 生物种业发展为高研发投入、高市场集中度产业随着生物技术、数字技术与种业的融合发展,生物种业成为研发密集型产业。2018年,全球前10名的种子企业研发投入合计40亿美元,种业平均研发投入约为销售额15%,与制药业相当⑦。据美国风投平台AgFunder统计,2021年全球农业生物技术产业吸引了26亿美元风险投资,资金主要流向基因编辑、合成生物学、数字基因组等领域⑧。国际种业竞争日益激烈,经历多次兼并后,被拜耳、科迪华、先正达、巴斯夫等大型跨国企业掌控,市场高度集中。2020年,全球销售额前6名的种子企业全球市场份额高达58%。其中,拜耳、科迪华以绝对优势领先,合计销售额占全球的40%⑨。

⑦ Analysis of sales and profitability within the seed sector. (2019-11-04)[2022-04-06]. https://cdn.ihsmarkit.com/www/pdf/0320/202001-Seedsectorsale-Analysis-LD-Unknown-Version001-pdf.pdf.

⑧ 2022 AgFunder AgriFoodTech investment report. [2022-04-06]. https://agfunder.com/research/2022-agfunder-agrifoodtech-investment-report/.

⑨ Agrochemicals & commercial seeds. [2022-05-16]. https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/01_agrochemicals.pdf.

2 全球生物种业科技竞争力分析 2.1 中国和美国处于全球生物种业科技产出第一梯队近30年来,生物种业科技创新速度加快,全球每年发表论文数量和授权专利数量均呈现增长趋势。其中,美国和中国发表论文数量和授权专利数量远高于其他国家,处于第一梯队(表 1)。中国生物种业领域发表论文数量和授权专利数量分别位居全球第1位和第2位;科技产出增速明显,年度发表论文数量和年度授权专利数量分别在2010年和2020年超越美国,排名全球首位。美国发表论文数量和授权专利数量分别排名全球第2位和第1位,其中授权专利数量占全球的51.6%,技术创新能力突出。除了中美两国,日本、德国、法国等发达国家生物种业科技创新能力较强,发表论文数量和授权专利数量排名全球前10位。

|

育种基础理论研究是种业创新的源泉,其代表性的核心论文将对应用研究和技术研发产生广泛影响。将育种技术领域中被专利引用次数和被论文引用次数排名均在前1% 且经过人工筛选的论文作为核心论文[11],分析后发现,美国发表了全球62% 的育种核心论文,主要集中在转基因育种、分子标记辅助选择育种、基因组选择育种、基因编辑育种领域;除美国之外,日本、比利时等国家在育种理论创新方面也具有一定优势,而我国育种领域重大理论创新方面几乎空白;同时,美国持有全球80% 的核心专利,在育种技术开发方面具有垄断地位,中国持有的核心专利仅为美国的1/28,差距巨大。

2.3 全球种业巨头产业实力和创新能力表现突出全球种业经过数轮兼并重组,形成了拜耳、科迪华和先正达三大巨头鼎立的局面。2020年,拜耳、科迪华和先正达种子销售额为全球前3位,分别占全球种子销售额的23%、17% 和7%⑧。从创新能力来看,3家企业分别持有全球41.7%、27.5% 和3.9% 的核心专利,其中前两者共持有全球69.2% 的核心专利,表现非常突出。

3 我国生物种业发展现状与问题分析 3.1 我国种业竞争力有待提高,企业尚未成为创新主体(1)种业市场大而不强,市场集中度较低。 “十三五”期间,我国年均种子产值1 200亿元人民币,是全球第二大种子市场[12]。我国种业企业先正达、隆平高科入选全球营收前10名种企榜单。但与发达国家相比,我国产业竞争力仍存在较大差距。①我国农作物种子进出口贸易长期处于逆差地位,2020年逆差额为4.93万吨,优质饲草种子等仍需大量进口。②我国育种企业小而多,市场竞争力和集中度较低。2020年,除去被中国化工集团公司收购的瑞士先正达公司,我国生物种业公司实现销售收入777亿元人民币,其中销售收入超20亿元人民币的企业仅1家[12],这些本土企业收入总额约为拜耳1家公司的种子销售额⑧(103亿美元,约700亿元人民币)。本土销售收入前10位的企业共占我国市场份额不到15%[12],而拜耳、科迪华2家种业巨头共占全球市场份额40%⑧。

(2)企业尚未发挥创新主体作用,研发投入少,核心竞争力较弱。企业尚未成为我国生物种业创新主体,仅掌握我国36% 的核心专利,大部分核心专利来自大学和研究机构,创新主体功能错位导致先进育种技术商业化缓慢。我国企业研发投入较低,2020年研发投入56亿元人民币,占销售额7%[12],而世界三大种业巨头的研发投入通常占其销售额的12% 以上⑦。我国企业技术创新能力不足,其中领军企业先正达、隆平高科共掌握全球4% 的核心专利,而欧美巨头拜耳、科迪华共掌握全球69.2% 的核心专利。

3.2 我国生物种业科技创新核心竞争力不足,基因编辑等育种技术商业化发展相对滞后(1)生物种业基础研究缺少源头创新,技术布局有待进一步优化。生物种业创新高度依赖优异基因挖掘和育种技术创新。我国在优异基因挖掘方面落后于发达国家,缺少自主发现的具有重大产业价值的关键基因,作物种质资源利用率仅为3%—5%[13],复杂性状分子调控机理尚未取得突破。我国育种技术理论创新较少,大部分原创技术来自欧美发达国家。我国重要育种技术研究布局落后于美国。截至2021年,我国在基因编辑育种、基因组选择育种、设计育种领域发表的论文数量占本国育种技术相关论文总量的18%,而美国这一比例高达34%,尤其是我国基因组选择育种、设计育种技术论文量占比仅为2%、5%,远落后于美国(均为13%)。

(2)生物种业核心专利数量远远落后于美国,关键核心专利被国外掌控。我国仅持有全球7% 的生物种业相关核心专利,而美国占比高达80%。从专利布局看,欧美发达国家已掌握基因编辑等生物种业底层技术的核心专利,我国仅有少量核心专利布局在底层技术应用研发方面,育种技术研发难以绕开国外核心专利,产品产业化将面临知识产权方面制约。

(3)缺乏具有重大应用前景的突破性新品种。我国主要农作物自主选育品种面积占比超95%,但大部分品种缺乏创新和市场竞争力,同质化现象严重,缺少能大面积推广的优势品种。2020年,我国推广面积超1 000万亩的农作物品种仅9个,水稻、小麦、玉米和大豆等主要农作物中,排名前10位的品种合计推广面积不超过总推广面积的32%[12]。此外,我国基因编辑产品商业化进度落后于美国和日本。美、日两国共有5款基因编辑农产品批准上市,而我国目前仅有1款国产高油酸基因编辑大豆下发了首个,也是唯一一个农用基因编辑生物安全证书。据欧盟委员会新基因技术数据平台预测,未来5—10年全球将有150余种基因编辑产品投放市场,其中我国可上市产品数量不及美国的16%⑩。

⑩ Data-Modelling platform of resource economics. [2023-05-04]. https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/NEW_GENOMIC_TECHNIQUES/index.html.

3.3 我国口粮育种科技水平相对较高,其他物种有待进一步提高(1)水稻和小麦等口粮供应有保障,水稻育种水平较高。从供给情况看,近5年我国水稻和小麦平均自给率超100%,供给总体安全。从单产水平看,我国水稻和小麦单产为全球平均水平的1.5倍和1.6倍。从育种水平看,水稻方面已达国际领先水平,核心专利数量居全球首位,占全球水稻领域核心专利的29.6%;小麦方面育种水平有待进一步提高,核心专利数量占全球4.5%,不足美国的1/10。

(2)玉米、大豆等饲料粮供需缺口不断扩大,育种科技水平与美国差距显著。从供给情况看,近5年我国玉米、大豆平均自给率分别为96%、15%,大豆对外依存度极高,进口量长期保持在8 000万吨以上。从单产水平看,我国玉米、大豆单产是美国的59%、58%,仍有较大提升空间。从育种科技水平看,我国玉米、大豆核心专利数量均不超过40件,不足美国的1%,而美国持有的玉米、大豆核心专利数量分别占全球89.0%、93.6%,具有绝对优势。

(3)大部分畜禽生产基本自足,育种科技水平远低于美国等主要国家。从供给情况看,近5年我国猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉的平均自给率分别为95%、80%、94%、99%,除牛肉外其他品种基本自足。从生产水平看,畜禽总体生产水平偏低,尤其是肉牛和奶牛。2020年,我国猪、肉牛、羊、鸡胴体重分别为全球平均水平81%、65%、104%、85%,奶牛产奶量约为全球平均水平65%。从育种科技水平看,我国持有全球畜禽育种领域22.1% 的核心专利,仅次于美国的36.7%,但专利的海外布局较少,远低于美国等发达国家。从种源供给来看,我国曾祖代种猪和白羽肉鸡祖代种鸡等主流畜禽品种核心种源依赖进口,缺乏专用型肉牛和奶牛品种,畜禽部分种源供给有待加强。

(4)蔬菜生产水平较高,但育种科技水平与发达国家存在较大差距。从供给情况看,我国蔬菜产量居全球首位,约占全球总产量52%。近5年,我国蔬菜平均自给率超100%,是蔬菜出口大国,年度净出口量约900万吨,约占全球出口贸易总量15%。从生产水平看,近5年我国蔬菜平均单产水平为全球平均水平1.3倍。但从育种科技水平看,我国蔬菜领域核心专利数量仅为14件,仅占全球的2.2%,远低于美国的263件和荷兰的187件,差距较大。从种源供给看,我国胡萝卜、菠菜、洋葱、高端番茄品种、甜菜等种子进口依赖度超90%,部分种源供给有待加强。

4 建议(1)加强种业顶层设计,优化育种研究布局。确保新时期的粮食安全,我国必须全面优化种业顶层设计。①加强基础研究布局,提高种质资源鉴定和优异基因挖掘两方面创新能力,加强生物种业基础理论研究,确保育种创新源头活水。②加强重要育种技术研究布局,高度重视基因编辑育种、基因组选择育种和设计育种等技术开发,争取在新一轮种业变革中扩大竞争优势。③加强种源供给研究布局,重点加强饲草、饲料粮、畜禽等需求缺口较大的农产品育种创新,早日实现种源自给自足。

(2)加强生物种业关键技术开发,大力发展智能育种技术。我国生物种业科技创新核心竞争力远远落后于欧美发达国家。基因编辑等关键底层技术主要来自欧美发达国家,我国应加强核心技术研发,开发自主知识产权的新型基因编辑工具和合成生物学技术,避免核心技术知识产权制约。面对即将到来的智能育种时代,欧美主要国家和大型育种企业纷纷加强智能育种技术开发和数据平台建设。我国在这方面起步较晚,应加快进行计算育种等方面的前瞻布局,建立自主可控的生物数据平台和核心仪器设备保障体系,推进新兴生物技术、大数据、人工智能等在育种中的应用。

(3)进一步优化育种创新链,并引导企业发挥创新主体作用。我国生物种业创新链各级主体功能错位,应鼓励高校及科研院所、农业科研院校、企业等分别主攻原创性基础研究、应用基础研究、产品研发,打造分工明确、高效协作的生物种业创新链。在企业培育方面,我国应制定差别化扶持政策:一方面加快培育航母型领军企业,推动种子企业通过兼并重组扩大规模,支持企业建立规模化研发平台和创新联合体,推动资源、人才、资本向企业聚集。另一方面加紧孕育一批专业化平台企业,瞄准前沿核心技术,鼓励优秀科研人员参与创新,在产业链重点环节提供专业化技术或服务。

| [1] |

张正斌, 段子渊, 徐萍. 加强生物育种技术协同发展. 科技促进发展, 2014, (5): 11-16. Zhang Z B, Duan Z Y, Xu P. Strengthen synergy development of bio-breeding technology. Science & Technology for Development, 2014, (5): 11-16. (in Chinese) |

| [2] |

黄耀辉, 焦悦, 吴小智, 等. 生物育种对种业科技创新的影响. 南京农业大学学报, 2022, 45(3): 413-421. Huang Y H, Jiao Y, Wu X Z, et al. The influence of biological breeding on the science and technology innovation of seed industry. Journal of Nanjing Agricultural University, 2022, 45(3): 413-421. (in Chinese) |

| [3] |

薛勇彪, 种康, 韩斌, 等. 创新分子育种科技支撑我国种业发展. 中国科学院院刊, 2018, 33(9): 893-899. Xue Y B, Chong K, Han B, et al. Innovation and achievements of designer breeding by molecular modules in China. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2018, 33(9): 893-899. (in Chinese) |

| [4] |

田志喜, 刘宝辉, 杨艳萍, 等. 我国大豆分子设计育种成果与展望. 中国科学院院刊, 2018, 33(9): 915-922. Tian Z X, Liu B H, Yang Y P, et al. Update and perspect of soybean molecular module-based designer breeding in China. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2018, 33(9): 915-922. (in Chinese) |

| [5] |

黄大昉. 我国农作物生物育种发展战略思考. 种业导刊, 2013, 28(8): 5-9. Huang D F. Strategic analysis for the development of crop bio-breeding in China. Journal of Industry Guide, 2013, 28(3): 5-9. (in Chinese) |

| [6] |

万建民. 加快生物育种创新. 科技传播, 2022, 14(8): F2. Wan J M. Accelerate innovation in biological breeding. Public Communication of Science & Technology, 2022, 14(8): F2. (in Chinese) |

| [7] |

靖飞, 王玉玺, 宁明宇. 关于农作物种源"卡脖子"问题的思考. 农业经济问题, 2021, (11): 55-65. Jing F, Wang Y X, Ning M Y. Thinking about the problem of crop seed source "sticking neck". Issues in Agricultural Economy, 2021, (11): 55-65. (in Chinese) |

| [8] |

种康, 李家洋. 植物科学发展催生新一轮育种技术革命. 中国科学: 生命科学, 2021, 51(10): 1353-1355. Chong K, Li J Y. The development of plant science has brought about a new revolution in breeding technology. Scientia Sinica Vitae, 2021, 51(10): 1353-1355. (in Chinese) |

| [9] |

Wallace J G, Rodgers-Melnick E, Buckler E S. On the road to breeding 4.0: Unraveling the good, the bad, and the boring of crop quantitative genomics. Annual Review of Genetics, 2018, 52: 421-444. |

| [10] |

景海春, 田志喜, 种康, 等. 分子设计育种的科技问题及其展望概论. 中国科学: 生命科学, 2021, 51(10): 1356-1365. Jing H C, Tian Z X, Chong K, et al. Progress and perspective of molecular design breeding. Scientia Sinica Vitae, 2021, 51(10): 1356-1365. (in Chinese) |

| [11] |

迟培娟, 丁洁兰, 冷伏海. 突破性论文的三元计量特征及识别研究——以生物医学领域为例. 情报学, 2022, 41(7): 663-675. Chi P J, Ding J L, Leng F H. Characteristics of the technology impact of breakthrough papers in biology and medicine. Journal of the China Society for Scientific and Technical Information, 2022, 41(7): 663-675. (in Chinese) |

| [12] |

农业农村部种业管理司, 全国农业技术推广服务中心, 农业农村部科技发展中心. 2021年中国农作物种业发展报告. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2021. The Seed Industry Management Department of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, National Agricultural Technology Extension Service Center, Science and Technology Development Center of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs. 2021 Crop Seed Industry Development Report in China. Beijing: China Agricultural Science and Technology Press, 2021. (in Chinese) |

| [13] |

郑怀国, 赵静娟, 秦晓婧, 等. 全球作物种业发展概况及对我国种业发展的战略思考. 中国工程科学, 2021, 23(4): 45-55. Zheng H G, Zhao J J, Qin X J, et al. Overview of the global crop seed industry and strategic thinking on its development in China. Strategic Study of CAE, 2021, 23(4): 45-55. (in Chinese) |