2. 上海科技大学 创业与管理学院 上海 201210;

3. 德国弗劳恩霍夫系统与创新研究所 卡尔斯鲁厄 76139

2. School of Entrepreneurship and Management, ShanghaiTech University, Shanghai 201210, China;

3. Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI, Karlsruhe 76139, Germany

2023年2月21日,习近平总书记在主持二十届中央政治局第三次集体学习时强调,加强基础研究,是实现高水平科技自立自强的迫切要求,是建设世界科技强国的必由之路。基础研究不仅是原始创新的重要来源,也是实现关键核心技术突破的源头。基础研究为产业发展起到引领作用,必须切实改善我国基础研究能力薄弱的现状,解决原创性成果欠缺的问题[1, 2]。

基础研究或是科学研究,究其来源,可以分为两大类:一类是好奇心驱动提出的科学问题,另一类是基于实际需求提出的科学问题[3]。前者是科学家以认识新事物、揭示新规律为出发点的基础研究;后者则通常紧密联系产业趋势和市场需求,是企业产品和工艺创新的支撑。西方国家很便早就意识到企业在第二类基础研究中的关键作用。但是,在我国,科研院所和大学是基础研究的主力军,基础研究的成果通常以论文的形式呈现,具有公共产品的属性。由于科研任务的分工模式,我国企业对产业安全和突破性创新的贡献十分有限。对比日本和韩国的发展经验,尽管科研院所和大学可以在好奇心驱动的创造与发展中发挥重要作用,但需求驱动的科学问题最终仍需要依靠企业[1]。

目前,我国科研院所和大学的科技创新能力持续提升,研究成果数量位居全球前列,我国的国际创新排名和大学世界排名都在稳步提升;同时,在一系列研发补贴政策支持下,企业的创新能力也在提高。但是,我国仍然在诸多关键核心技术领域被西方国家“卡脖子”,其中是芯片领域尤其依赖国外。产业竞争力薄弱的背后,更深层的原因是需求驱动的基础研究能力不足,大企业在基础研究中的主体作用仍然欠缺,这也是国家创新体系短板的体现。由此,提高产业竞争力,完善国家创新体系,关键还是在于攻坚需求驱动的基础研究,而推动大企业关注与投入基础研究是破局的关键。

为解决以上困境和难题,本文在回顾基础研究分类的基础上,总结了大企业在组织形式、市场需求链接和产业竞争力提升方面的不可替代的作用,发现大企业是提升需求驱动的基础研究能力的关键主体。通过分析美国的经验做法,结合我国在需求驱动的基础研究方面的现状,本文建议从人才激励、体系建设和机制完善等方面布局,切实改善我国科学与产业间的鸿沟、大企业投入基础研究的积极性低和“拿来主义”惯性思维的现状。

1 线性模型与需求驱动的基础研究1945年7月,万尼瓦尔· 布什(Vannevar Bush)[3]在报告《科学——没有止境的前沿》中,首次提出了“科学研究应遵循的线性模型”;该模型将基础研究看作是一个知识储备池,是技术进步的源泉。在这种定义下,基础研究的作用是产生知识,不需要考虑和具体技术的关系。基于科学的线性观,衍生出以论文发表成果和期刊影响因子为主导的评价体系。科研院所和大学发表顶级学术期刊作为科学成功的标志,纯科学的投入与论文产出呈现指数型上涨的趋势。

但是,在线性思维下,科学能力的上升与产业竞争力和国家经济发展没有表现出高度的正相关关系[3, 4]。因此,理解不同类型的基础研究的作用和不同创新主体的科学能力配置是有效提升国家创新能力的关键。

美国普林斯顿大学的唐纳德·斯托克斯(Donald E. Stokes)[5]通过4个象限定义了不同的研究类型,其中基础研究包括纯基础研究(波尔象限)与由应用驱动的基础研究(巴斯德象限)(图 1)。在实施层面,波尔象限和线性模型下的基础研究基本一致,代表由科学家好奇心驱动的基础研究,具有研发周期长、探索科学真相的特点。但是,在巴斯德象限中,基础研究具有通过尖端的基础科学研究来解决迫切、强烈且巨大的产业需求的特征。在实践时,需求驱动的基础研究致力于探索面向应用问题的科学底层原理,通过解决现实问题“倒逼”基础研究。其中,巴斯德象限属于应用驱动的基础研究,而爱迪生象限则属于纯需求驱动的应用研究。

|

| 图 1 好奇心驱动与需求驱动的研究类型 Figure 1 Types of research driven by curiosity and demand |

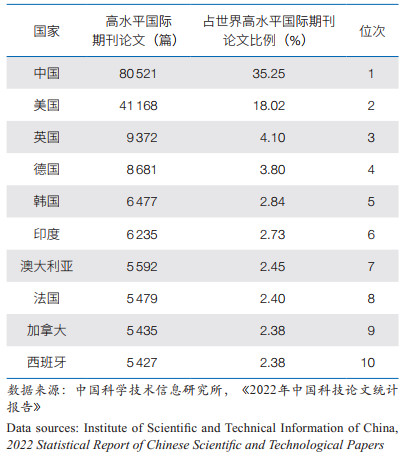

随着科研投入水平持续增加,我国的科研基础设施和实验条件有了极大改进,部分领域的科研产出和科研水平进入国际前列,在国际上的影响力大幅提升。《 2022年中国科技论文统计报告》显示,2021年我国高水平国际期刊论文超过8万篇,占世界份额为35.25%,发文数量排名保持在世界首位;美国的高水平国际期刊论文超过数量为4.1万余篇,占世界份额为18.02%,位居第2位(表 1)。但是,在需求驱动的基础研究方面,西方国家则有更多的成功经验。例如,自1927年,美国杜邦公司每年拨款50万美元用于基础研发;为了避免“离市场太远就毫无价值”,其实验室工业和基础研究结合在一起,致力于研发产业化技术——尼龙丝袜的创新就是得益于需求驱动的基础研究。

|

需求驱动的基础研究加强了科学与产业的协同性:从具体需求切入,知识的选择效率会更高,创新目标更明确,可以提高科学知识的产业转化效率。但是,创新的不确定性仍然是普遍存在的。为了降低这种不确定性,一个有效的做法是发挥大企业在需求驱动的基础研究中的主体作用。

2.1 需求驱动的基础研究需要有组织的科研需求驱动的基础研究是以具体问题为中心的综合性研究过程,通常从具体的产业需求出发,是跨越多个基础学科的整合性研究。有组织的科研旨在强调从需求端建设科技强国,夯实我国产业发展的核心竞争力。跨学科的需求驱动基础研究,除了需要具备专业科学知识基础外,还需要有组织、有规模地开展研究开发活动。

大企业通常具有大规模的资本投资和生产活动,积累了一定的研发和创新能力,更适合集成式的知识创新活动。例如,荷兰阿斯麦公司(ASML)研发的极紫外光刻机(EUV),涉及光学、机械加工、电子电路、化学等多个领域的科学知识,需要众多顶尖技术的集成突破。而且,大企业拥有大量的员工和客户,跨越多个国家和地区,通常具有强大的市场竞争力,占据生态系统核心地位。面向非常庞大的研究开发活动,很难通过科学家在实验室的独立研究实现,而是需要在科学和工程之间形成互动机制,甚至构建面向产业核心技术突破的创新生态系统。因此,面向产业需求的基础研究问题,了解市场需求,具有组织规模的核心企业才是更加合适的创新主体。

2.2 布局需求驱动的基础研究可以提高大企业科学能力已有研究表明,企业从基础研究中获得的收益可以显著地超过企业投入成本[5, 6]。因为,大企业投入基础研究可以显著提高企业的知识吸收能力。Cohen和Levinthal[7]的吸收能力理论表明,企业需要通过提高内部研发水平来构建吸收能力,从而将外部知识整合到新产品/工艺开发中。他们强调,基础研究投入水平对企业学习能力具有直接作用,是企业消化和利用外部新知识的能力的基础。一些研究还表明,基础研究投入水平高的企业更愿意也更有能力从外部知识溢出中受益[8]。如果企业缺乏基础研究能力基础,则难以吸收、转换来自大学和科研院所的基础研究成果。目前,部分大企业已经积累了一定的创新基础,也了解产业需求。若能加大力度布局基础研究,则可以进一步从大学和科研院所产生的基础科学知识中获益,最终从产业化的成果中实现经济收益[7]。

2.3 需求驱动的基础研究是大企业提高产业竞争力的关键企业可以针对符合产业发展方向和未来市场需求设计基础研究项目,这种经过精心筛选和前景预测的产业驱动型项目,其产出成果可以直接贡献于产业竞争力和经济绩效。Jung和Liu[9]的研究通过分析经济合作与发展组织(OECD)和世界银行的相关数据,发现那些与商业化较为接近的基础研究成果能够直接促进经济增长。韩国学者Hong[10]则通过研究信息与通信技术(ICT)研发投资总额和ICT增值之间的双向因果关系,发现公共ICT研发投入与私营部门ICT开发投入之间存在双向因果关系,后者对这种关系的影响更大。因此,只有那些能够商业化的研究成果才能够直接促进经济增长。即便公共研发主体能有效替代企业内部基础研究,但是,论文成果既不能轻易地转移到产业中去,也难以内化为单个企业的科技能力[4, 11]。因此,要解决产业创新问题的关键还是要发挥企业的主体作用,通过提高企业对需求驱动的基础研究的投入,夯实企业自身研发能力,最终贡献于经济效益。

3 美国经验从国外经验来看,大企业是更早注重基础研究作用的主体,国际上大量的大企业布局基础研究的案例诸多源自于美国。美国在科学领域也取得了杰出的成果,基础研究能力是确保美国在诸多行业领先地位的关键。虽然,目前政府已经成为基础研究最主要的资助者,大企业的创新能力建设逐步从科学能力向技术能力转变。但是,目前国际上大企业仍然保持较大比重的研究开发投入,致力于解决需求驱动的基础研究问题。

3.1 大企业重视基础研究作用在美国,企业比政府更早重视到基础研究的作用。1900年,美国通用电气公司建立了美国第一个企业实验室。至1913年,美国50家大公司每年均拨出大量预算以支持各自公司的工程师和科学家进行基础研发。这使得企业研究实验室成为美国的创新主体;企业在关键技术领域积累了重要基础研究成果,奠定了美国在部分产业的霸权地位,以半导体产业、集成电路产业为代表。1925年成立的贝尔实验室,在近100年的历程中一直致力于企业产品相关的需求驱动的基础研究开发工作,已经取得辉煌成就;其中,最具影响力的是诺贝尔奖和图灵奖——该实验室有15人获9项诺贝尔奖(8项物理学奖,1项化学奖),7人获图灵奖[12]。

1919—1980年,美国大企业创建了一个进行基础研究的黄金时期。当时,美国大企业成立超1 100个企业内部实验室;大量科学家在大企业工作,将基础研究与企业生产结合的日益紧密[13]。基础研究推动大企业解决实际问题,也是企业保持核心竞争力的关键。因此,在很长时间,大企业在美国是基础研究的一个重要的而且是核心的主体,并不是一个边缘者。

3.2 线性模型鼓励政府支持基础研究在不同发展阶段,国家基础研究范式和战略也会相应变化[8]。布什[3]提出“线性模型”后,美国联邦政府在基础研究体系中作用逐渐凸显,发挥了政府投资基础研究的引领和催化作用。同时,美国各个联邦机构为特定的科学领域提供资金,系统开展有方向性和目标导向的基础研究。美国联邦政府机构强调前沿关键技术的知识拓展,探索理论知识向应用成果转化的可能性,侧重以国家战略需求和问题为导向的基础研究,以更广泛地服务社会发展。美国联邦政府的重视加速了基础研究向产业实际应用的转化,也吸引了各创新主体联合推进创新链的整体性研究[13]。这种以国家战略目标为导向的资助更多倾向于科学共同体,即科研院所和大学;而大企业可以从其他创新主体中获得具有公共属性的成果,从科学发展中全面获益。此后,受日本竞争的挑战,以及强调核心能力的战略思维和硅谷模式的影响,美国企业研究院的数量也逐渐呈现下降的趋势[8]。

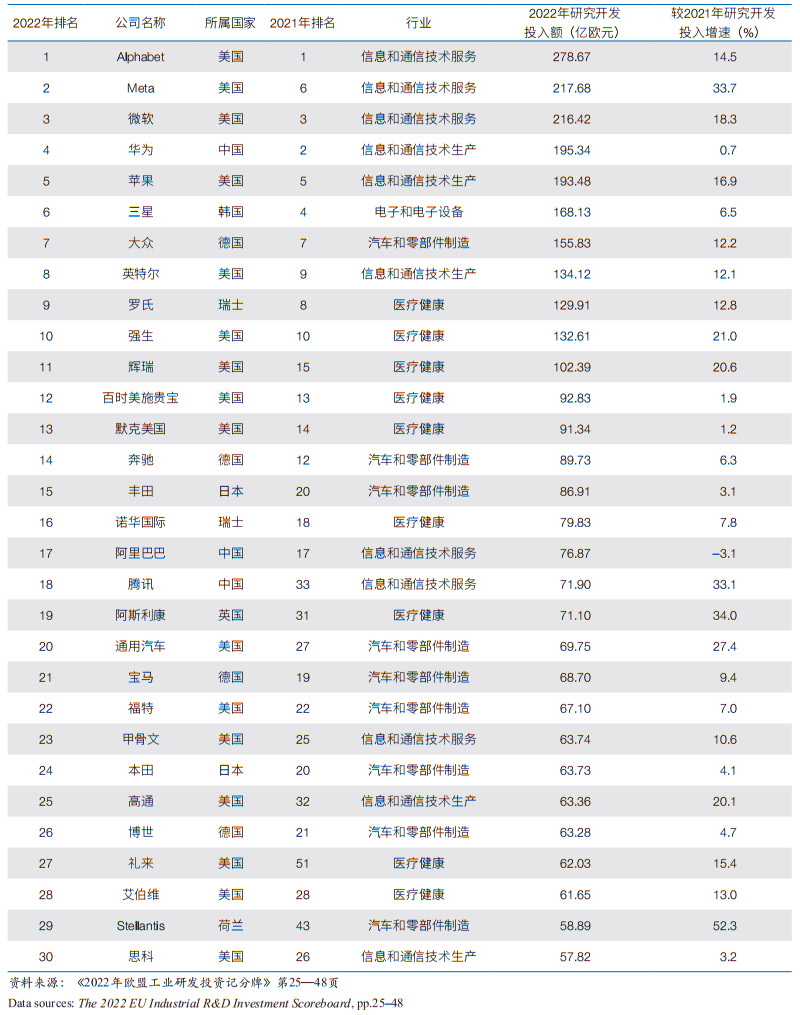

3.3 大企业的基础研究投入面向产业需求政府资助的基础研究仍然以好奇心驱动的为主;因此,大企业仍然需要保持一定水平基础研究投入,致力于需求驱动的基础研究。2022年12月13日,欧盟委员会发布《 2022年欧盟工业研发投资记分牌》。数据显示,全球企业研发投入额排名前30名企业中,美国企业有16家,总投资额1 904.99亿欧元,并且前3名全部是美国信息和通信技术服务行业的科技巨头企业;其次是德国(4家)、中国(3家),而日本和瑞士各有2家(表 2)。

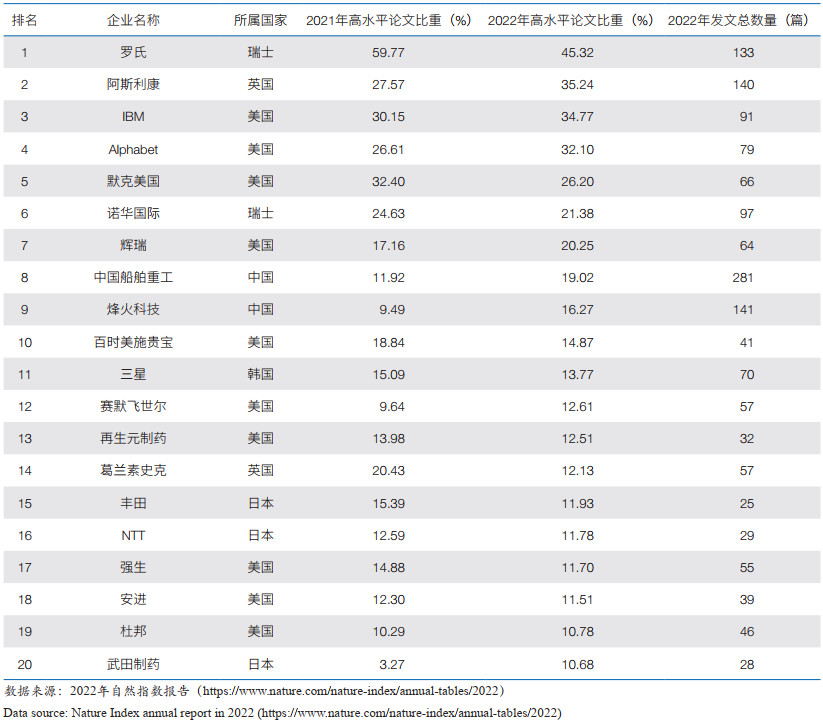

据2022年自然指数(Nature Index)报告对发表在自然科学领域的论文质量分析发现,在高水平论文占比排名前20名企业中,有10家企业来自美国,包括默克美国、辉瑞、百时美施贵宝等7家生物制药领域公司和IBM、Alphabet、赛默飞世尔等3家信息和通信技术领域公司(表 3)。以上数据与美国在诺贝尔奖成果中所呈现的生命医药科学领域的优势相一致。虽然,美国的科研院所和大学在基础研究中有丰富的积累和科学成果,但是,国家的公共研发不能替代企业在基础研究中的地位。对于解决需求驱动的科学问题,企业资源配置的效率更高。原因在于,企业对产业需求的把握更准确,比公共研发能够更有效地将需求与科学直接关联起来。相较于企业,科研院所和大学与市场之间仍存在距离。

|

自强调科教兴国以来,我国不断加大对基础研究的投入,用财政资金资助基础研究,主要资助对象是公共科研主体。但公共研发主体与市场距离较远,科技成果转移转化的速度仍较慢。此外,政府主导的基础研究财力通常有限,而我国大企业在需求驱动的基础研究方面仍然没有发挥主体作用。

4.1 科学影响力与产业竞争力间存在鸿沟为了提高我国产业竞争力,我国政府非常注重自主创新,强调通过国家科技计划来推动科技进步。基础研究为科技创新提供理论支撑,属于公共品或公共服务,通常由科研院所和大学等公共研发主体提供。在公共财政的支持下,我国科学成果取得显著成绩,科学影响力稳步提高。但是,这些高水平的论文能够转化为科技成果的却较少,尤其在核心关键技术领域的贡献有限,一个主要原因在于科学与产业界的人才流动率较低。以从事科研工作的博士生为代表,数据显示,我国博士应届毕业生去工商业界工作的比例较低。2015—2020年,我国应届博士毕业生在工商业界就业的比例平均为10% 左右[14]。但是,在英国,2006届博士毕业生在工商业界就业的比例已经达到33.5%,法国约为24.1%;2016年发布的《从研究生院到职场之路》报告显示,美国应届博士毕业生在工商业界就业的比例超过50%。由于科研人才缺少向产业界的流动,我国基础研究的投入更多贡献于科学影响力稳步提升,但是没有形成产业竞争力。

4.2 大企业投入基础研究的积极性不高目前,我国通过税收减免和研发补贴等政策的支持,企业研究开发总量持续上升,但是投入基础研究的比重却呈现下降趋势。《 2021年全国科技经费投入统计公报》显示,1995—2019年,我国企业来源研发经费从300亿元增长到近1.7万亿元,增长约55倍;但是,1997—2019年,企业研发经费中基础研究投入比例自1.1% 降至0.3%。2020年我国规模以上工业企业中,开展研发活动的企业有14.7万个,占比36.7%,还有60% 以上的企业没有开展研发活动。在需求驱动的基础研究方面,大企业仍然没有成为生力军。《 2021年全国科技经费投入统计公报》显示,2021年,我国60% 以上的学科类国家重点实验室和30% 的国家工程研究中心均由大学牵头建设。虽然科研院所与大学一直致力于解决科技成果转移转化的问题,但是由于缺少大企业从需求端发挥主体作用,科技与经济的“两张皮”问题一直未得到有效解决。

4.3 大企业自主创新能力仍然薄弱尽管国家通过自主创新政策促进了企业技术创新,但是,真正进行自主研发的企业仍然凤毛麟角。长期以来,我国企业通过“引进—吸收—再创新”的模式获得一定的后发优势,尽管模仿或兼并的方式对提高企业创新能力有一定的作用,但我国产业核心技术供给不足的局面并没有改变。长期来看,当前,我国很多大企业已经具备了雄厚的资金实力,但是大部分企业的“拿来主义”依赖思维仍然严重。这种追求“短平快”的经营思路不能从根本上提高企业的自主创新能力。要解决我国面临的“卡脖子”技术问题,关键在于扎根底层的理论知识。此外,虽然政府的研发补贴和税收优惠政策一直持续加大力度,但是由于激励方式相对单一,难以达到鼓励大企业长期投入基础研究的目的。因此,应当多元驱动企业提高需求驱动的基础研究的投入,提高企业自主创新的积极性。

4.4 高等院校研发经费来源单一2008—2018年,我国高等院校的经费来自政府的比例由58% 增加至67%,来源于企业的比例由35% 下降至27%。反观美国,其大学研发经费来自多渠道支持,州和地方政府、企业及非营利组织均提供约6% 的研发经费。此外,美国高等院校和科研院所利用企业科研经费设立针对产业需求的研究中心。在生物科技、制药、土木工程等具体研究领域,美国企业对高等院校的研究经费的支持产生较为深远的影响。此外,国外大学与企业的联系更加紧密,企业研究员会参加课题研究和学术研讨会,同时鼓励在校学生进入企业实习,学习工程相关知识[14]。只有当企业以科学知识为支撑,结合行业需求的具体问题,构建面向市场的科研创新机制,将科研人员与生产实际相结合,才能实现产学研的有效结合,才能实现真正意义上的自主创新。

5 结论与建议虽然从美国的发展看,企业从事基础研究的比重在下降,科学与技术的边界在模糊化,但需求驱动的基础研究对产业安全和突破性创新的作用意义重大。对照美国的发展道路,大企业不仅是技术创新和产业竞争的主体,也是科学研究的关键主体,尤其是重视市场机制的需求驱动的基础研究。当前,我国需求驱动的基础研究投入过低,大企业科学创新能力低,是我国国家创新体系中的短板。为了弥补这一短板,建议从人才激励、体系建设和机制完善等方面进行布局。

(1)提高大企业对科学人才的吸引力。鼓励企业参与大学生课程教育,尤其是工科等实用性较强等学科的课程设置,适度增加学生参加企业实践课程权重。减少学历学位导向的教育模式,提高面向产业需求的学科培养与设置。同时,应当提高大企业科研人才待遇,鼓励科研人才向产业端流动。因此,各地区政府布局人才引进政策时,应对大企业引进的科研人才给予相应支持,加大人才吸引力度。

(2)重新思考大企业的竞争垄断作用。企业的垄断地位是获得超额利润的保障,当企业达到足够的盈利水平,才能投入充足经费致力于需求驱动的基础研究。美国历史经验表明,为了控制美国电话电报公司(AT&T)的垄断力量,美国联邦法院将AT&T“肢解”成8个公司,以达到降低电话业务价格、实现消费者福利最大化的目标。但是,AT&T的解体对美国的信息技术产业发展造成破坏性影响。一定程度上,企业的垄断地位可以有效对冲研究开发的不确定性风险。因此,应当进一步完善反垄断机制,在保障公众福利基础上,鼓励良性竞争和自然垄断,从而支撑企业长期投入基础研究的积极性,并进行多元技术的探索尝试。

(3)鼓励企业建立支持科学研究的开发机构,尤其是高质量的研究开发实验室和基金会。应当建立健全多元化的科技资源投入机制,鼓励企业大规模加大对需求驱动的基础研究的投入力度。鼓励企业以市场需求和企业发展为导向,重点面向问题导向的基础研究问题,从而打通市场需求与科学研究的壁垒。此外,在发达国家,诸多成功企业家建立科学基金会,投资于与产业需求的相关的科学研究。例如,比尔及梅琳达· 盖茨基金会致力于加速研发创新的产品、工具和解决方案,并将创新成果进行普及推广。因此,我国可以借鉴国外的相关激励机制,提高大企业参与基础研究的积极性。

(4)鼓励以企业为主体的产学研合作。我国应该鼓励以资源、设施、数据开放共享为手段,引导公共科研部门与产业端创新协同。可以设置公共科研部门的科研人员入驻企业实验室的合作机制,面向具体产业需求,落地项目的产业化目标,完善国家科学基金向大企业的流动机制,促进产学研用紧密结合。通过鼓励科研人员跨界在企业中担任技术或科研工作,支持大企业争取到更多由国家资助的科研经费。

| [1] |

柳卸林, 杨培培, 常馨之. 问题导向的基础研究与产业突破性创新. 科学学研究, 2023. Liu X L, Yang P P, Chang X Z. Problem oriented basic research and industrial breakthrough innovation. Studies in Science of Science, 2023. DOI:10.16192/j.cnki.1003-2053.20230110.001 (in Chinese) |

| [2] |

杨思洛, 肖敖夏. 完善我国基础研究能力提升策略与保障机制. (2022-12-12)[2023-04-12]. https://m.gmw.cn/baijia/2022-12/12/36229714.html. Yang S L, Xiao A X. Improving the Strategy and Guarantee Mechanism for Improving China's Basic Research Capacity. (2022-12-12)[2023-04-12]. https://m.gmw.cn/baijia/2022-12/12/36229714.html. (in Chinese) |

| [3] |

Bush V. Science, the Endless Frontier. Washington DC: National Science Foundation, 1945.

|

| [4] |

柳卸林, 何郁冰. 基础研究是中国产业核心技术创新的源泉. 中国软科学, 2011, (4): 104-117. Liu X L, He Y B. Basic research is the source of industrial core technological innovation in China. China Soft Science, 2011, (4): 104-117. (in Chinese) |

| [5] |

Stokes D E. Pasteur's Quadrant: Basic Science and Technological Innovation. Washington DC: Bookings Institution Press, 1997.

|

| [6] |

Coase R H. The lighthouse in economics. The Journal of Law and Economics, 1974, 17(2): 357-376. DOI:10.1086/466796 |

| [7] |

Cohen W M, Levinthal D A. Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 1990, 35(1): 128-152. DOI:10.2307/2393553 |

| [8] |

Arora A, Belenzon S, Patacconi A. The decline of science in corporate R&D. Strategic Management Journal, 2018, 39(1): 3-32. DOI:10.1002/smj.2693 |

| [9] |

Jung E Y, Liu X L. The different effects of basic research in enterprises on economic growth: Income-level quantile analysis. Science and Public Policy, 2019, 46(4): 570-588. DOI:10.1093/scipol/scz009 |

| [10] |

Hong J P. Causal relationship between ICT R&D investment and economic growth in Korea. Technological Forecasting and Social Change, 2017, 116: 70-75. DOI:10.1016/j.techfore.2016.11.005 |

| [11] |

徐晓丹, 柳卸林. 大企业为什么要重视基础研究?. 科学学与科学技术管理, 2020, 41(9): 3-19. Xu X D, Liu X L. Why should big enterprises attach importance to basic research?. Science of Science and Management of S & T, 2020, 41(9): 3-19. (in Chinese) |

| [12] |

Gertner J. The Idea Factory: Bell Labs and the Great Age of American Innovation. New York: Penguin Press, 2012.

|

| [13] |

马双, 陈凯华. 美国基础研究体系: 主要特征与经验启示. 科学学研究, 2023, 41(3): 444-453. Ma S, Chen K H. The U.S. basic research system: Characteristics and implications. Studies in Science of Science, 2023, 41(3): 444-453. (in Chinese) |

| [14] |

罗洪川, 向体燕, 高玉建, 等. 我国博士毕业生去向及就业特征分析——基于2015—2020年博士毕业生数据的分析. 学位与研究生教育, 2022, (1): 53-62. Luo H C, Xiang T Y, Gao Y J, et al. Analysis of the employment characters of PhD students after graduation in China. Academic Degrees & Graduate Education, 2022, (1): 53-62. (in Chinese) |