2. 中国科学院科技战略咨询研究院 北京 100190

2. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

地缘政治、地缘经济和科技创新等复杂多变的国际发展环境推动着世界竞争格局的演进,促使世界各国不断调整科技战略来“向科技索要答案”,以寻求“科技突围”。从历史经验来看,我国不断调整科技战略来适应新趋势、迎接新挑战,我国的战略选择是随着国际发展环境的深刻复杂变化而动态演进的。当今世界正经历百年未有之大变局,全球政治、经济格局加速重构与演变,科技创新呈现新的趋势。因此,有必要系统梳理我国科技战略的历史选择,从而调整科技战略部署以应对世界格局变化,面向未来竞争打造科技创新发展新优势。

目前,现有关于科技战略演进和选择的研究大多从政策制定过程出发探究政策长周期演化[1, 2],包括科技战略布局过程中的决策思考[3-5]和发展历程[6, 7],以及从政策学习出发探讨政策在国家间的转移、传播和变迁[8-12]。同时,有关我国科技战略演进和选择的研究,多数从政策内容出发探究政策重心和治理模式的变化[13, 14],少数研究探讨社会、经济等环境变化下我国科技战略的演化规律[1]。但是,鲜有文献从国际发展环境变化出发探索科技战略的演进和选择。而此类研究将有助于决策者依据历史经验进行科技战略部署,以应对当前或者未来世界格局的深刻复杂变化,但尚未得到应有关注。本文通过回顾总结我国面对不同国际发展环境变化时科技战略选择的成功经验与遗留问题,面向未来世界竞争格局变化和国际发展新环境提出我国科技战略应对策略,以期为我国当前及未来科技战略顶层设计提供启示和借鉴。

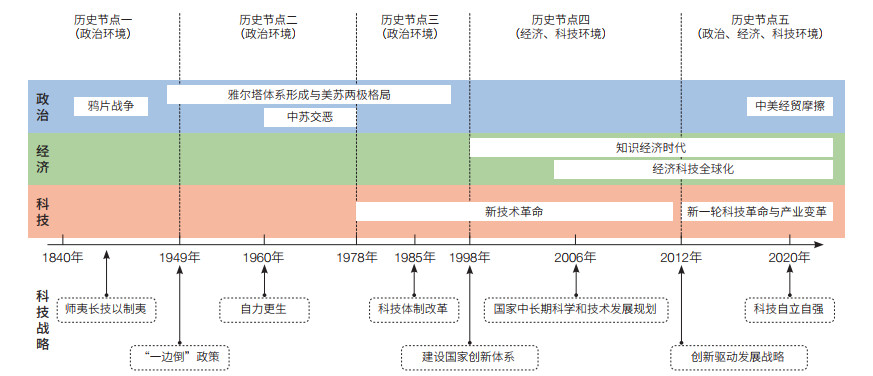

1 国际发展环境变化与我国科技战略选择的历史回顾过去1个多世纪以来,地缘政治、地缘经济和科技创新等国际发展环境发生了根本性变化,这些变化或更迭或叠加影响世界格局。为应对世界格局变化,我国在不同历史阶段结合自身发展情况选择并制定了不同的科技战略。本文综合考虑国际发展环境发生重大变化的历史节点,并对我国如何选择科技战略进行回顾。可以发现,随着国际发展环境的不断变化和愈加复杂,我国科技战略的总体部署也随之变化,不断调整优化(图 1)。

|

| 图 1 国际发展环境变化与我国科技战略动态选择(1840—2020年) Figure 1 Changes in international development environment and dynamic choices of China's science and technology strategy (1840–2020) |

18世纪60年代英国率先开始工业革命,生产力与生产关系的变革使西欧向工业社会转变。为了满足不断扩大产品销路的需要,西方资本主义国家加紧了征服殖民地的步伐,我国周边国家和邻近地区陆续成为它们的殖民地或势力范围。在这一国际环境下,鸦片战争以后我国选择“师夷长技以制夷”这一科技战略以寻求“救亡图存”路径,试图通过学习西方国家“长技”以战胜外国侵略者。第二次鸦片战争之后,我国通过洋务运动引进欧美“坚船利炮”的制造技术,由此拉开了近代技术向我国大规模转移的序幕。从晚清到民国时期,国外技术向我国的转移从以军事技术为主逐步扩展到纺织、冶金、铁路、电报等产业技术领域。

1.2 雅尔塔体系下向苏联学习与“自力更生”二战之后,美苏冷战的开启标志着雅尔塔体系这一资本主义阵营和社会主义阵营对抗的格局逐步形成。在此背景下,新中国成立之后科技战略的选择受到美苏关系和中苏关系的影响,从“一边倒”政策逐步演化到“自力更生”政策。①向苏联学习时期(1949—1960年)。新中国成立初期,如何在两种阵营对抗的国际背景下建立外交关系是新中国迫切需要解决的问题。在美国阻止先进技术向中国转移的国际环境下,我国作出了向苏联学习先进经验、寻求科技援助的战略决策。在这一战略下,我国加速建成了比较完整的工业体系,构建了现代技术体系,填补了尖端技术和科学领域空白,参照苏联模式进行大学院系调整和人才培养,为我国日后的科技发展奠定了坚实的基础[15]。②中苏交恶背景下我国科技发展的“自力更生”(1960—1978年)。20世纪50年代后期中苏关系交恶,两国技术转移中断,一些重大设计和科研项目被迫中止,这给我国持续、快速提高技术水平带来了挑战,同时也令我国深刻认识到科技自主的重要性[16]。在这一背景下我国出台了《1963—1972年科学技术发展规划纲要》,明确规定自力更生、迎头赶上是发展我国科学技术的总方针。此后,我国在“自力更生”中继续消化吸收从苏联引进的技术,提高自主发展科学技术的能力。

1.3 迎接新技术革命开展中国科技体制改革随着第三次技术革命的开展,世界各主要国家纷纷通过发展高新技术和新兴产业在未来竞争格局中夺取有利战略地位。改革开放之后,我国紧跟世界科技发展浪潮,进行了关于迎接新技术革命与我国对策研究的大讨论,逐步开启了科技体制改革的行动步伐。①关于迎接新技术革命与我国对策研究的大讨论(1978—1984年)。1978年3月,邓小平同志在全国科学大会上提出“科学技术是生产力”等重要论断,并通过了《1978—1985年全国科学技术发展规划纲要》[17],迎来了“科学的春天”。与此同时,以电子计算机为主导的新技术革命极大地改变了发达国家的经济面貌,引起中共中央的重视。国务院于1983—1984年召开两次对策会[18],在全国范围内掀起讨论“新技术革命与我国对策”的热潮。这之后颁布的《国务院办公厅关于印发〈新的技术革命与我国对策研究的汇报提纲〉的通知》对讨论成果进行了肯定,并明确指出要进行体制改革试点,拉开了我国科学技术体制改革的序幕。②我国科技体制改革的主要举措与战略背景(1985—1998年)。1985年《中共中央关于科学技术体制改革的决定》颁布后,人们对改革的认识进行了2次深化,我国科技体制改革也因此经历了3个阶段。在第一个阶段(1985—1987年),鉴于美国“战略防御倡议”、欧洲“尤里卡计划”、日本“今后十年科学技术振兴政策”等,我国提出了“国家高技术研究发展计划”(“863”计划),强调要跟踪世界先进水平,发展我国高新技术,并以“促进科研机构面向经济建设”为主要思路进行了运行机制、人事管理制度和组织结构方面的改革。在第二个阶段(1988—1991年),世界各国均将全社会的科技进步作为增强国力、夺取经济发展制高点的基本发展模式。在这一背景下,党的十三大提出把科学技术和教育事业放在首要位置,再次加强了科技为经济发展服务的要求,促使《国家中长期科学技术发展纲领》产生。在第三个阶段(1992—1998年),国家推动了科技立法,如《科学技术进步法》《促进科技成果转化法》,确立了“科教兴国”战略,巩固了改革的成果[19]。

1.4 知识经济时代国家创新体系建设与完善从20世纪90年代末开始,世界正在从工业经济迈向知识经济,创造知识和应用知识的能力与效率成为影响一个国家综合国力和国际竞争力的重要因素。①经济形态向知识经济转型,开始建设国家创新体系,注重科技进步(1998—2006年)。在对世界科技发展趋势准确把握的基础上,中国科学院提出“国家创新能力关系中华民族的前途和命运”的判断。1998年初,国家明确表示“知识经济、创新意识对于我们21世纪的发展至关重要”,并批准由中国科学院开展“知识创新工程”试点,做出了建设国家创新体系的重大决定[16]。随后,我国在一系列政策文件中不断推进国家创新体系建设,强化其科技战略地位。②面对经济科技全球化,逐步完善国家创新体系,注重效能提升(2006—2012年)。面对不断加剧的国际科技竞争,中国在吸收和借鉴发达国家先进科学技术的基础上迫切寻求自主创新和突破[16]。2006年颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》强调“全面推进中国特色国家创新体系建设,大幅度提高国家自主创新能力”,明确未来15年我国科学技术发展的8个目标中包含“形成比较完善的中国特色国家创新体系”,并提出超前部署前沿技术和基础研究。随着国际科技竞争愈加激烈,国家创新体系整体效能提升逐渐成为国家创新体系新的建设目标。2012年《中共中央国务院关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》进一步强调要“完善国家创新体系,促进技术创新、知识创新、国防科技创新、区域创新、科技中介服务体系协调发展,强化相互支撑和联动,提高整体效能”。

1.5 百年未有之大变局与创新驱动发展战略当今世界正经历百年未有之大变局,科技创新是于危机中育先机、于变局中开新局的关键变量。①基于科技变革提出“创新驱动发展战略”(2012年至今)。全球新一轮科技革命、产业变革和军事变革加速演进,科学探索从微观到宇观各个尺度上向纵深拓展,全球科技竞争不断向基础研究移动,以智能、绿色、泛在为特征的群体性技术革命引发国际产业分工重大调整,颠覆性技术不断涌现,正在重塑世界竞争格局、改变国家力量对比,创新驱动成为许多国家谋求竞争优势的核心战略。基于此,2012年底召开的党的十八大明确提出实施创新驱动发展战略,2016年颁布的《国家创新驱动发展战略纲要》提出“必须依靠创新驱动打造发展新引擎”。②基于中美博弈提出“科技自立自强”(2020年至今)。2018年的中美贸易摩擦给我国科技事业发展带来了冲击和警醒,在这一背景下党的十九届五中全会提出“把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”。2022年俄乌冲突之后,美国连同其欧洲盟友对俄罗斯的科技、经济等全方位制裁,使我国看到实现科技自立自强的迫切需求。③基于科技创新受政治影响提出新型举国体制(2022年至今)。新时期我国经济转向高质量发展阶段,个别国家试图遏制中国发展,我国面临关键核心技术“卡脖子”威胁。为形成竞争优势、赢得战略主动,中央全面深化改革委员会第二十七次会议审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》,成为大众关注的热点。新型举国体制是对原有举国体制的继承与创新,既要发挥社会主义制度集中力量办大事的显著优势,强化党和国家对重大科技创新的领导,又要充分发挥市场机制作用,围绕国家战略需求优化配置创新资源,实现核心技术突破。

2 国际发展环境变化下我国科技战略选择的成功经验 2.1 充分开展国际科技合作,建设全球科技合作网络随着全球化进程加深、国际话语权争夺日益激烈,我国不断借助与科技强国互利共赢的合作来引入科技成果、发展先进技术,显著提升了国家科技实力和竞争力。①通过国际合作打破科技封锁。在二战后形成的雅尔塔体系和冷战背景下,为得到国际认可并打破资本主义阵营的科技封锁,新中国选择和苏联开展科技合作的“一边倒”策略,引进苏联先进的人才、技术等以发展我国的薄弱科学领域,极大地增强了我国基础技术、重工业和国防科技的实力[20]。②通过科技外交追赶科技前沿。随着中西外交关系的建立,为追赶国际顶尖技术,我国通过签署科技合作协议、组建科技联络委员会、相互开放科技计划项目,以及牵头组织国际大科学工程等措施发展科技外交,持续推动科技人员和机构间的国际交流,加速实现战略性领域的率先突破。在当今错综复杂的国际局势下,我国应用好国际、国内的科技资源,实施更加开放包容、互惠共享的国际科技合作战略以深化开放创新[20]。

2.2 制定前瞻性、系统性政策,结合国情满足战略需求面向日趋严峻的国际竞争形势对科技发展的需求,针对发展的长远性和全局性,我国通过制定远景规划、开展试点及实施科技体制变革等路径,以推动科技进步。①制定远景规划以学科建设带动科技发展。基于第二个和第三个五年计划中提出的国家建设亟须解决的一批科技问题,《1956—1967年科学技术发展远景规划》设立科学技术“任务”,通过任务填补学科空白点、集中力量发展科技,为中国基础学科的建立和发展奠定了基础,快速缩小了我国同世界先进科学技术水平的差距。②开展政策试点以局部创新带动整体创新。为发挥重大带动作用,我国相继建立了国家级高新技术开发区等各类试验区,根据促进科技成果产业化和科技人员创新创业的需要,探索建立了相应的管理体制机制和政策环境[17],“以点带面”加速了科学技术的研发和应用。③推动体制改革以科技进步带动经济发展。针对科技驱动经济发展的效率问题,国家出台了《关于科学技术体制改革的决定》等一系列纲领性文件改革科技体制,尝试产学研结合、科研机构转制等举措以鼓励科技力量面向经济需求,为我国科技竞争力的提升赋能。在科技竞争日趋激烈的发展环境下,我国应面向重大需求制定前瞻性、系统性政策,抢占科技创新制高点,依靠科技创新谋求发展新优势。

2.3 健全国家创新体系建设,重视国家战略科技力量作为关系到国家安全、发展和国际竞争胜负的决定性科技力量,国家战略科技力量建设是我国发展科学技术的重点任务[21],也是取得重大科技突破的主力军。①建设战略科技力量,服务国家需求应对国际威胁。新中国成立初期,为抵制帝国主义核讹诈、保卫国家安全,中国科学院成立并开展前沿基础理论研究、尖端技术攻关,以及承担国家重大科研任务[22],为“两弹一星”等重大科技成果的突破作出了突出贡献[23]。②强化战略科技力量,提升国家创新体系整体效能。为抢占科技竞争制高点,我国国防、航空等重要领域先后建立了一批以国家战略需求为导向的国家科研机构。这些战略科技力量的发展促成了大批战略性科技成果落地生根,带动了国家创新体系整体效能的提升。随着科技新发展和国内外形势变化,强化国家战略科技力量、提升国家创新体系整体效能成为我国当前科技发展的迫切任务,对建设科技强国、应对国际竞争至关重要。

2.4 充分发挥举国体制优势,面向需求加快实现科技突破新中国成立之初,面对西方资本主义强国技术封锁的国际发展环境及科技水平低下的国内现实局面,我国发挥举国体制优势实现科技突破,改变了中国科技发展的劣势。①设立中央专委,动员全社会力量执行任务。面对加剧的国际安全威胁,我国成立由中央直接领导的专门委员会动员、组织和协调全国范围人力、财力、技术、物力等多方面力量,大规模整合各类科技资源,全国“一盘棋”以支持国家战略决策。②设计任务体制,取得科技重大突破。设立重大任务机制以突破计划体制弊端,优化全局性宏观资源配置,解决国民经济各部门集成攻关的工程性问题[24],实现以“两弹一星”为代表的重大突破,显著提高了我国科技竞争地位。在当今技术封锁约束的国际背景下,我国科技战略应充分发挥举国体制优势突破“卡脖子”技术,锚定世界科技前沿、国家重大需求等领域抢占科技创新制高点。

2.5 形成科技发展动员机制,推进科技体制机制改革改革开放后,中国经济开始与世界接轨发展,使人民群众意识到国际前沿科技的战略价值有利于形成社会合力,以推动科技体制变革及促进科技发展。①集思汇智聚力,把握科技机遇。1978年我国召开全国科学大会,帮助党政领导干部深刻了解新技术革命浪潮对中国发展的重大意义,随后在政府的组织号召及学界的协同推进下开展全国范围内的“新技术革命对策大讨论”,动员大众重视世界新技术革命机遇[25]。②打破思想桎梏,推进体制变革。这场迎接新技术革命的思潮挣脱了“左”倾思潮对科学研究和科学教育发展的束缚,获得了广泛呼应并带来思想的进一步解放,科技体制机制变革进程随之进一步深入,在后续科技发展中发挥了重要的先导作用。新时期,我国应重视思想解放与科技体制机制变革良性互动产生的巨大社会效益,推动形成社会思想浪潮,为科技制度的执行推进和科技发展提供支撑。

3 国际发展环境变化下我国科技战略选择的遗留问题 3.1 关键核心技术仍存在路径依赖,威胁产业链、供应链安全我国在近代错失工业革命和科技革命机遇,因此在科技领域存在引进和吸收发达国家先进技术以提高科技水平的路径依赖[26],这致使重要战略领域的关键核心技术缺失,不利于国家科技产业链、供应链安全。我国曾经实行以技术引进代替自主研发的科技政策,在学习国外先进技术的同时,致使包括集成电路、大飞机等战略核心技术在依赖引进的过程中半途而废,造成技术短板和“卡脖子”困境。在全球产业链、供应链分工体系下,我国科技原创能力不足,关键核心技术受制于国外,重要产业对外技术依存度较高,以及产业链、供应链的安全性和稳定性需要提升等问题亟待解决。中美博弈背景下,美国《芯片与科学法案》的实施在短期内直接冲击我国芯片企业及其产业供应链上下游的相关企业,健全自主、可控、安全的技术体系和产业体系刻不容缓。

3.2 创新链和产业链缺乏深度融合,导致科技与经济“两张皮”20世纪80年代起,应对国际环境变化而建立的科技攻关模式开始不适应经济发展需要,科研、经济体系分割导致产研脱节问题凸显,为此我国进行了多次科技体制改革,但仍然存在一些问题。新中国成立初期,冷战背景下建立的以高度集中管理和单一计划调节为显著特征的科技体制中,科研单位和生产单位属于不同体系[27]。随着市场机制推动经济发展的作用逐渐增强,科研院所和高校的科研工作与企业技术研发之间脱节的科技与经济“两张皮”现象愈加明显。我国通过多次科技体制改革将科研机构和人员推向市场及推动科技成果产业化,但科技成果转化能力薄弱、转化体制机制不畅、企业创新能力不足等问题仍待解决。当前国际环境不稳定因素增多,面向产业链上下游重点环节加紧部署创新链,推动创新链和产业链融合发展是降低供应链断链风险、增强我国产业链竞争力的重要方式。

3.3 教育、科技融合效用未充分发挥,人才供给与需求不匹配西方先进国家早在19世纪中下叶就开始布局科学、教育与人才培养战略以推动科技发展、抢占国际竞争格局高位,但在我国科技战略演进过程中,教育、科技和人才尚未形成三位一体的融合发展。我国科学、技术、工程和数学(STEM)教育在课程设置、教学资源和系统评价等方面有待优化,职业教育培养目标及研究生招生、学科设置、学科评估等体制机制与现实产业经济发展缺乏协同联动,科学教育未能充分发挥在传播科技知识、自主培养各类科技人才等方面的保障支撑作用。健全的科学评价考核机制是提供科研人才积极性、推动科技发展的重要保障,然而我国科研人员考核评价机制强调成果量化,存在“四唯”倾向,导致科技成果实际应用价值偏低,难以发挥对经济的推动作用。新一轮科技革命背景下,我国科技战略部署需要重视发挥教育和科技的融合效用[28],培育与国家现实需求相匹配的高端科技人才,赢得国际科技竞争优势。

3.4 企业科技创新主体落实不到位,自主创新能力动力不足科技发展历史中,企业作为重大科技创新突破和产业化主体,在推动国家抓住工业革命和科技革命机遇、增强国际科技竞争力上意义重大。然而由于技术政策体系限制创新效率,我国企业自主创新能力尚不能有效支撑国际科技竞争。我国一直重视发挥企业技术创新能力对提高我国科技实力和地位的重要作用,党的二十大对强化企业科技创新主体地位作出明确部署,企业转变为“科技创新主体”。但受到整体创新环境束缚和企业内部运行因素的限制,我国以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的科技创新体系尚未健全,领航企业和中小企业的创新能力和创新活力不足,尚未完全落实企业作为创新决策、研发投入、科研组织和成果应用的主体地位。面对新形势、新需求,我国应引导支持各类企业将科技创新作为核心竞争力,落实企业创新主体地位,为实现高水平科技自立自强和高质量发展提供有力支撑。

4 国际发展新环境与我国科技战略新选择近年来,科技发展与国际环境互动出现新动向,大国关系向传统地缘竞争回归,与新兴技术主导的第四次工业革命产生复合共振,“技术权力”的争夺和秩序构建成为国际竞争战略的核心,数字化和绿色化“双转型”也深刻影响国际发展环境。面对俄乌冲突、中美经贸摩擦、新一轮产业革命等新变量,我国科技战略部署应从历史中汲取经验教训,面向未来世界竞争格局变化和国际发展新环境作出新选择。

4.1 国际发展环境的不确定性日趋明显,应强化对国际发展环境变化的研判与应对能力,动态调整优化我国科技战略地缘政治冲突激化与国际经济格局调整,重塑全球治理体系,同时,前沿技术的不断涌现正在改变国家科技力量对比,国际发展环境变化愈加不稳定和不确定。①建立战略推演决策机制,动态调整战略部署。基于大数据、新一代人工智能、仿真运筹等技术发展战略推演技术、开发推演系统,通过推演活动评估战略态势、研究战略问题、形成战略决策,推动战略推演成为常态化战略决策手段。同时,发挥即将组建的中央科技委员会在国家战略科技事业中的统筹协调作用,基于战略预见发挥前瞻布局能动性进行科技战略部署。②强化战略性技术预见研究,提升研判能力。针对未来国际竞争的潜在关键技术开展周期性技术预见研究,加强对未来产业需要的关键技术及未知领域的前瞻性技术长周期研判,开展全国性技术预测调查,加强对关键技术的战略前景预判,以及国内外技术发展水平的预判。③实施非对称竞争战略,以增强应对能力。加强以我为主,补短、锻长的国家技术战略布局研究,多路径分类实施非对称技术优势发展策略。建立长期运行的、竞争性与稳定性并存的人才与资金投入机制,形成支撑“非对称”技术涌现的创新平台布局,打造非对称技术创新生态。

4.2 国际冲突与对抗日益激烈并重塑竞争格局,需要强化国家自主创新生态体系建设,加强科技产业国内国际双循环俄乌冲突等重大国际政治事件预示世界地缘政治格局的调整重塑,大国之间的竞争与博弈加剧国际秩序失衡、分裂与混乱的风险。①强化国家自主创新生态体系建设。优化科技创新全链条管理,形成具备复杂适应性、开放协同性、自组织能力等特征的组织模式与制度环境,推动创新主体间的高效互动,实现创新成果快速转移转化。②强化企业科技创新主体地位。面向企业开放重大科技创新需求场景,发挥科技领军企业产业链“链长”的引领带动作用,推动企业加大科技创新投入,支持企业主导的产学研创新联合体建设,从而推动创新链、产业链的深度融合。③加速科技产业国内国际双循环。以构建国内大循环为主体、国内国际双循相互促进为目标,实施更加开放包容、互惠共享的科技战略,一方面通过研发合作、技术许可、企业并购等形式将外部知识资源引入国内大循环,另一方面通过科技成果的产出和推广应用以促进科技创新融入国际大循环,以融入双循环新发展格局的国家创新体系,提升高质量发展的科技保障能力。

4.3 逆全球化与地区主义加速引发“脱钩”风险,要发挥新型举国体制优势提升科技基础能力,保障产业链、供应链安全世界范围内逆全球化浪潮与地区主义交织发展,加剧全球产业链、供应链的脆弱性和不稳定性,中美贸易摩擦背景下美国通过一系列法案加深经济软脱钩程度,未来技术“脱钩”风险加剧[29]。①发挥举国体制制度优势,形成重点突破能力。坚持党中央集中统一领导,发挥统筹协调和整合作用推进基础设施建设和公共产品发展,以国家战略需求为牵引构建专业互补、团队协同、技术集成的技术攻关体系,攻克亟待解决的科技难题。②强化国家战略科技力量,形成体系化能力。建立功能定位清晰、有主有次、协调互补的国家战略科技力量体系,强化各类国家战略科技力量在人才培养、科学研究、技术攻关、技术开发、成果转化或产品创新方面的核心作用,促进国家战略科技力量间的优势互补、功能互补、资源互补。③优化资源配置,提升创新体系整体效能。充分考虑“产业链、创新链、人才链、资金链”融合机制、创新主体协调互动机制、子系统协同机制等进行政策设计,促进各类创新主体紧密合作、创新要素有序流动和创新生态持续优化。

4.4 发展中国家群体性崛起将重塑国际经济秩序,需面向多元化国际利益关系推动科技合作,共建国际科技体系新议程大国博弈日趋激烈,发展中国家和新兴经济体群体性崛起过程中不断冲击西方国家经济利益,“一超多强”世界格局深刻调整,原有国际经济秩序和国际体系正在重塑[30]。在此背景下,积极开展科技合作有助于我们抓住国际秩序重塑机遇,构建新型国际科技关系。①面向多元利益关系差异化合作,建设全球科技关系网络。在未来世界经济实力“东升西降”的发展态势下,面向多元化的国际利益关系突破科技领域国际合作与交流壁垒,深化与崛起中的发展中国家和新兴经济体合作,按照“需求差异化”“领域差异化”和“方式差异化”原则实施“一国一策”的精准化科技合作战略,积极建设覆盖全球的科技伙伴关系网络。②加速构建开放创新生态,打造国际科技合作新格局。加强国际化科研环境建设,开展多层次、多主体国际科技合作,支持鼓励民间组织和企业等非政府主体积极开展国际科技合作交流,构建具有全球竞争力的开放创新生态,打造更大范围、更宽领域、更深层次、更高水平的科技创新开放合作新格局。③深度参与全球科技治理,共建新型国际话语体系。积极推动构建更加完善的全球科技治理体系,依托国际科技组织的成立,深度参与国际技术标准和规则制定、全球科技创新议题设置、大科学计划发起和组织等,提升我国的国际话语权和规制权。

致谢 感谢中国科学院科技战略咨询研究院樊春良研究员对本文提出的宝贵修改意见。| [1] |

蔺洁, 王婷. 中国科技规划的演化规律——基于政策间断-平衡框架的分析视角. 科研管理, 2022, 43(6): 1-8. Lin J, Wang T. The evolution laws of S&T plans in China—An analytical perspective based on the policy punctuation-equilibrium framework. Science Research Management, 2022, 43(6): 1-8. (in Chinese) |

| [2] |

保罗·A·萨巴蒂尔. 政策过程理论. 北京: 中国人民大学出版社, 2011. Sabatier P A. The Theory of Policy Process. Beijing: People's University of China Press, 2011. (in Chinese) |

| [3] |

樊春良. 新中国70年科技规划的创立与发展——不同时期科技规划的比较. 科技导报, 2019, 37(18): 31-42. Fan C L. Establishment and development of new China 70-year science and technology plan—A comparative study of scientific and technological planning in different periods. Science and Technology Review, 2019, 37(18): 31-42. (in Chinese) |

| [4] |

原帅, 贺飞. 中华人民共和国成立以来重大科技发展战略的演进与启示. 科技导报, 2021, 39(12): 36-44. Yuan S, He F. The important strategies for science and technology development in China in 70 Years. Science & Technology Review, 2021, 39(12): 36-44. (in Chinese) |

| [5] |

郑蔚, 陈越, 杨永辉. 新中国70年科技创新的政策演进与经验借鉴. 经济研究参考, 2019, (17): 34-44. Zheng W, Chen Y, Yang Y H. Policy evolution and revelation of scientific and technological innovation in the past 70 years in China. Review of Economic Research, 2019, (17): 34-44. (in Chinese) |

| [6] |

曹希敬, 袁志彬. 新中国成立70年来重要科技政策盘点. 科技导报, 2019, 37(18): 20-30. Cao X J, Yuan Z B. Overview of the important science and technology policies of new China in 70 years. Science & Technology Review, 2019, 37(18): 20-30. (in Chinese) |

| [7] |

戴显红, 侯强. 新中国70年科技发展战略的政策跃迁. 邓小平研究, 2019, (4): 70-79. Dai X H, Hou Q. The policy leap of science and technology development strategy in New China in 70 years. Deng Xiaoping Research, 2019, (4): 70-79. (in Chinese) |

| [8] |

刘露馨. 美国科技战略的变革及前景. 现代国际关系, 2021, (10): 37-45. Liu L X. Changes and prospects of U.S. science and technology strategy. Contemporary International Relations, 2021, (10): 37-45. (in Chinese) |

| [9] |

黄钊龙. 特朗普政府时期美国科技战略解析. 南开学报(哲学社会科学版), 2022, (3): 86-94. Huang Z L. An analysis on the US science and technology strategy during the Trump administration. Nankai Journal (Philosophy, Literature and Social Science Edition), 2022, (3): 86-94. (in Chinese) |

| [10] |

于潇宇. 新形势下美国对华科技竞争战略的特点、走向与应对——基于美国重点智库报告的分析. 创新科技, 2022, 22(2): 85-92. Yu X Y. Characteristics, trend and countermeasures of American science and technology competition strategy against China under new situation: Research based on reports from US think tanks. Innovation Science and Technology, 2022, 22(2): 85-92. (in Chinese) |

| [11] |

邓天奇, 周亭. 日本科技外交战略评析: 现实动因、历史演化及其路径选择. 中国科技论坛, 2022, (9): 170-180. Deng T Q, Zhou T. Japan's science and technology diplomacy strategy: Considerations, changes and priorities. Forum on Science and Technology in China, 2022, (9): 170-180. (in Chinese) |

| [12] |

陈云伟, 曹玲静, 陶诚, 等. 科技强国面向未来的科技战略布局特点分析. 世界科技研究与发展, 2020, 42(1): 5-37. Chen Y W, Cao L J, Tao C, et al. Analysis on the feature of power's future-oriented S & T strategies. World Sci-Tech Research and Development, 2020, 42(1): 5-37. (in Chinese) |

| [13] |

Zhang C, Guan J C. How policies emerge and interact with each other? A bibliometric analysis of policies in China. Science and Public Policy, 2022, 49: 441-459. |

| [14] |

刘云, 叶选挺, 杨芳娟, 等. 中国国家创新体系国际化政策概念、分类及演进特征——基于政策文本的量化分析. 管理世界, 2014, (12): 62-69. Liu Y, Ye X T, Yang F J, et al. Concepts, classification and evolutionary features of the internationalization policy of China's national innovation system—A quantitative analysis based on policy texts. Management World, 2014, (12): 62-69. (in Chinese) |

| [15] |

沈志华. 苏联专家在中国: 1948—1960. 北京: 新华出版社, 2009. Shen Z H. Soviet Experts in China: 1948-1960. Beijing: Xinhua Publishing House, 2009. (in Chinese) |

| [16] |

方新. 中国可持续发展总纲(第16卷): 中国科技创新与可持续发展. 北京: 科学出版社, 2007. Fang X. The Overview of China's Sustainable Development (Volume 16): China's Scientific and Technological Innovation and Sustainable Development. Beijing: Science Press, 2007. (in Chinese) |

| [17] |

薛澜. 中国科技发展与政策(1978—2018). 北京: 社会科学文献出版社, 2018. Xue L. Science and Technology Development and Policy in China (1978-2018). Beijing: Social Science Literature Press, 2018. (in Chinese) |

| [18] |

姜振寰. 新中国技术观的重大变革——记20世纪80年代关于"新技术革命" 的大讨论. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版), 2004, 6(3): 31-35. Jiang Z H. A discussion of changes in technical view in new China. Journal of Harbin Institute of Technology (Social Science Edition), 2004, 6(3): 31-35. (in Chinese) |

| [19] |

高峰, 徐华峰. 进入知识经济时代的美国. 中国经济信息, 1998, (10): 10. Gao F, Xu H F. The United States entering the knowledge economy. China Economic Information, 1998, (10): 10. (in Chinese) |

| [20] |

张柏春, 张久春. 中苏技术合作的经验教训与启示// 关贵海, 栾景河. 中俄关系的历史与现实(第二辑). 北京: 社会科学文献出版社, 2009: 546-550. Zhang B C, Zhang J C. Lessons and inspiration of Sino-Soviet technical cooperation// Guan G H, Luan J H. Sino-Russia Relations: History and Reality. Beijing: Social Sciences Academic Press (China), 2009: 546-550. (in Chinese) |

| [21] |

樊春良. 国家战略科技力量的演进: 世界与中国. 中国科学院院刊, 2021, 36(5): 533-543. Fan C L. The evolution of national strategic science and technology power: The world and China. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2021, 36(5): 533-543. (in Chinese) |

| [22] |

刘庆龄, 王一伊, 曾立. 如何推进国家战略科技力量建设?——基于历史经验积累和现状实证分析的研究. 科学管理研究, 2022, 40(3): 12-21. Liu Q L, Wang Y Y, Zeng L. How to promote the construction of national strategic scientific and technological forces?—A study based on the accumulation of historical experience and empirical analysis of the current situation. Scientific Management Research, 2022, 40(3): 12-21. (in Chinese) |

| [23] |

李晓轩, 肖小溪, 娄智勇, 等. 战略性基础研究: 认识与对策. 中国科学院院刊, 2022, 37(3): 269-277. Li X X, Xiao X X, Lou Z Y, et al. Strategic basic research: Cognition and suggestions. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2022, 37(3): 269-277. (in Chinese) |

| [24] |

路风, 何鹏宇. 举国体制与重大突破——以特殊机构执行和完成重大任务的历史经验及启示. 管理世界, 2021, 37(7): 1-18. Lu F, He P Y. The new-type system of nationwide mobilization and breakthroughs: Historical experiences of accomplishing major tasks by special agencies and the lessons. Management World, 2021, 37(7): 1-18. (in Chinese) |

| [25] |

杜磊. 改革开放初期新技术革命对策大讨论研究(1983—1988). 中共党史研究, 2018, (6): 38-47. Du L. A study on the great discussion on the countermeasures of the new technological revolution at the early stage of reform and opening up (1983-1988). CPC History Studies, 2018, (6): 38-47. (in Chinese) |

| [26] |

张柏春, 田淼, 张久春. 科技革命与中国现代化. 济南: 山东教育出版社, 2020. Zhang B C, Tian M, Zhang J C. Scientific and Technological Revolution and Modernization of China. Jinan: Shandong Education Press, 2020. (in Chinese) |

| [27] |

张柏春, 李明洋. 中国科学技术史研究70年. 中国科学院院刊, 2019, 34(9): 1071-1084. Zhang B C, Li M Y. Seventy years of studies on history of science and technology in China. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2019, 34(9): 1071-1084. (in Chinese) |

| [28] |

段从宇. 中国式现代化进程中"教育、科技、人才" 三者关系的科学认识及正确处理. 学术探索, 2022, (11): 1-6. Duan C Y. Scientific understanding and correct handling of the relationship between "education, science and technology, and talents" in the new era. Academic Exploration, 2022, (11): 1-6. (in Chinese) |

| [29] |

卢江, 郭采宜. 国际经济格局新变化与中国开放型经济体制构建研究. 政治经济学评论, 2021, 12(3): 122-143. Lu J, Guo C Y. New changes in the international economic landscape and the construction of China's open economic system. China Review of Political Economy, 2021, 12(3): 122-143. (in Chinese) |

| [30] |

刘万侠. 当前国际战略形势及中国的战略选择. 前线, 2020, (4): 15-18. Liu W X. Current international strategic situation and China's strategic choice. Frontline, 2020, (4): 15-18. (in Chinese) |