2. 弗里堡大学 法学院 弗里堡 CH1700

2. Faculty of Law, University of Fribourg, Fribourg CH1700, Switzerland

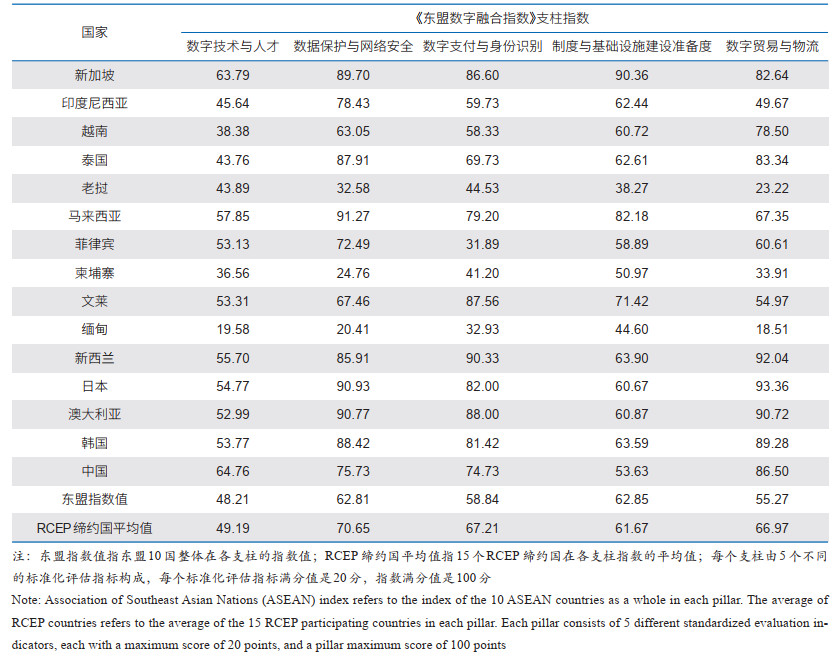

在第四次工业革命过程中,数据是继货物、劳动力、服务和资本等元素之后,突破传统跨境贸易的第5种重要元素[1]。数据跨境流动政策是各国保护本国数据利益的重要工具[2]。在世界贸易组织(WTO)缺乏体系性规则协调各国治理数据跨境流动的背景下[1],区域性经济贸易协定已成为平衡各国数据跨境治理立场的重要场域。2023年6月2日,随着《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)对菲律宾正式生效,标志着RCEP对东南亚国家联盟(以下简称“东盟”)10个成员国和5个非东盟国家的全面生效①;其中数据跨境条款的生效,是亚太发达国家、发展中国家和不发达国家之间复杂数据跨境治理立场妥协的成果②。文章以2021年8月东盟发布的《东盟数字融合指数》报告[3]③中相关支柱指数及其标准化评估指标为参照,梳理RCEP缔约国的数字生产力及数字经济现状,进而结合数据跨境政策类型,阐释数字生产力对数据跨境政策制定的影响;最后,提出推动RCEP缔约国数据跨境自由流动的建议。

①《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)对15个签署国全面生效. (2023-06-02)[2023-07-04]. http://fta.mofcom.gov.cn/article/rcep/rcepnews/202306/54022_1.html;RCEP缔约国包括东盟10国文莱、缅甸、柬埔寨、菲律宾、印度尼西亚、新加坡、老挝、泰国、马来西亚与越南和5个非东盟国家澳大利亚、中国、日本、韩国与新西兰。

② Digital trade: Is RCEP the WTO’s future?. (2020-11-23)[2023-01-26]. https://www.cigionline.org/articles/digital-trade-rcep-wtos-future/.

③《东盟数字融合指数》不仅详尽地阐述了反映东盟10国数字融合的各项指数,还对5个非东盟国家的数字融合指数进行简要阐述。

1 RCEP缔约国数据跨境流动的政策梳理Kapland等[4]就数据跨境流动政策类型进行研究与归纳,总结出政策自由度由低到高共4种类型,即禁止数据传输、数据本地存储、许可制和标准制。由于柬埔寨、文莱和缅甸尚未对数据跨境流动颁布相关法律或制定政策,故将其作为第5种类型,即其他情形。

(1)禁止数据传输:禁止将数据及其复印件跨境传输。例如,韩国不允许医疗健康数据跨境传输[5];印度尼西亚《2019年第71号条例》禁止公共部门的数据跨境传输[6];澳大利亚颁布的《2012年受管制的个人电子健康记录法》禁止将个人医疗健康记录跨境传输[7]。

(2)数据本地存储:准许将数据复制品跨境传输,但数据副本必须保存在本国领土内。新西兰《1994年税务管理法》《1985年货物与服务税法》要求将商业信息、货物信息通过纸质或数据储存器的方式存储于境内[8, 9]④;2018年,越南颁布的《网络安全法》第26条第3款规定网络供应商必须将数据存储在境内[10];2019年,泰国颁布的《个人数据保护法》第27条第3款规定数据跨境传输时必须将无需通过数据主体同意的相关数据信息存储于境内[11]。

④ Retention of business records in electronic formats, application to store records offshore and keeping records in languages other than English or te reo Māori. (2021-05-06)[2023-07-06]. https://www.taxtechnical.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tt/pdfs/standard-practice-statements/general/sps-21-02.pdf?modified=20210506215836.

(3)许可制:要求数据跨境传输必须得到数据主体或相关部门的许可。韩国《个人信息保护法》第17条第3、4款规定了数据跨境传输的许可制及例外情形[12],韩国《金融机构数据处理与其他商业授权条例》第4条规定通过授权设立许可制[13];印度尼西亚《通信和信息部关于电子系统个人数据保护法》第22条第1款设立了许可制[14];2021年,日本修订的《个人信息保护法》第27条第1款规定了必须得到数据主体的同意后才可进行个人数据跨境传输的许可制[15];2019年,泰国颁布的《个人数据保护法》第28条第1款明确了3种例外情形以设立许可制[11];老挝《电子数据保护法》也设立了许可制⑤;菲律宾《2012年数据隐私法》第12条a项也将获得数据主体的授权或同意作为数据跨境传输的前置条件[16];澳大利亚《1988年隐私法》“隐私原则”第8条第2款第b至e项规定了许可的4种情形[17];马来西亚《2010年个人数据保护法》第129条第3款以例外情形的方式设立了许可制[18]。

⑤ Data protection laws of the world——Laos. (2022-12-28)[2023-07-17]. https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?t=law&c=LA.

(4)标准制:要求数据安全方面,必须达到国家规定的安全标准,才能准许跨境传输。新加坡《2012年个人数据保护法》第26条设立了数据跨境传输的标准制[19],并在《2021年个人数据保护条例》第9条和第10条作了详细规定[20];日本《个人信息保护法》第28条规定了3种类型的数据跨境传输标准制,即数据接收所在地必须保证与日本具有同等的保护水平,或符合日本法律规定,或符合数据跨境传输相关国际标准[15];澳大利亚《1988年隐私法》“隐私原则”第8条第2款第a项设立了跨境数据传输必须具有与澳大利亚本国类似保护水平的标准制[17];新西兰《2020年隐私法》第193条第1款设立了授权制的标准制[21];泰国《2019年个人数据保护法》第28条第1款规定了原则上适用的标准制[11],并制定了个人数据保护水平较低的国家清单[22];马来西亚《2010年个人数据保护法》第129条第1、2款规定了数据跨境传输必须具有马来西亚政府认可或同等保护水平的标准制[18];菲律宾《2012年数据隐私法》第21条a项规定以合同或其他能提供相同保护水平的标准制[16]。

(5)其他情形。柬埔寨尚未颁布专门的数据保护法,关于数据跨境流动的规则散见于2019年11月通过的《电子商务法》 ⑥;文莱和缅甸尚未对数据跨境传输进行规定[22]。

⑥ Cambodia enacts a new e-commerce law and a consumer protection law. (2019-11-14)[2023-07-21]. https://www.tilleke.com/in-sights/cambodia-enacts-new-e-commerce-law-and-consumer-protection-law/.

RCEP缔约国的数据流动政策并不是绝对的,不存在绝对禁止的数据跨境流动,也没有绝对自由的数据跨境流动,而是各自根据本国数字生产力水平,设定不同控制标准和程序。限制数据跨境自由流动不是最终目的,而是为保护数据跨境流动所形成的价值和安全。

2 以数字融合指数为参照的RCEP缔约国数字生产力数字生产力是生产力的主体要素(劳动者)和客体要素(劳动资料和劳动对象)“三位一体”的数字化[23]。本文选取了《东盟数字融合指数》报告中设置的数字技术与人才、数据保护与网络安全、数字支付与身份识别、制度与基础设施建设准备度和数字贸易与物流共5个支柱指数及其标准化评估指标,从主体要素和客体要素反映并分析了数字生产力及其应用和转化的能力(表 1)。

(1)数字生产力主体要素决定生产力的发展水平。数字生产力的主体要素由经过学习、培训后具有数字技术知识素养和应用技能的劳动者[23]构成,其状况可通过“数字技术与人才”与“数据保护与网络安全”支柱指数及其标准化评估指标体现。① “数字技术与人才”支柱是劳动力状况的重要反映。与其他支柱指数相比,RCEP缔约国平均值在此支柱指数最低,仅为49.19。该支柱的标准化评估指标中,科学、技术、机械工程及数学专业方向毕业生比重的指标值仅为5.82,从事知识密集型服务劳动力比重的指标值也仅为4.48,掌握数字技能人群比重的指标值最高,达到13.11,从事数字技术相关业务的人群比重指标值为12.67,进行数字技术研究与发展合作情况的指标值为12.13。以此为参照,RCEP缔约国的数字生产力主体要素的劳动力数量有限,数字技术知识素养、应用和转化能力还有待提升。② “数据保护与网络安全”支柱可从另一个侧面反映数字技术的知识素养和应用能力。整体上,RCEP缔约国在此支柱的指数表现良好,平均值达到70.65,但仍然具有较大的提升空间。在该支柱的标准化评估指标中,网络安全技术能力(指标值为10.96)、机构网络安全能力(指标值为12.96)和网络安全的国家合作程度(指标值为11.88)还有待加强。具体到RCEP缔约国,如老挝(32.58)、柬埔寨(24.76)和缅甸(20.41)在该支柱的表现不理想,还需要从多个方面加强和提升数据和网络的安全建设。

(2)数字生产力的客体要素是生产力发展水平的重要基础。数字生产力的客体要素由数字化的劳动资料和劳动对象构成。生产力的劳动资料表现为数字技术设备和工具;劳动对象表现为数据、商业软件和生产劳动作用其上的自然物[23]。“数字支付与身份识别”和“制度与基础设施建设准备度”支柱指数及其标准化评估指标反映了生产力的客体要素。① “数字支付与身份识别”支柱是劳动资料的重要体现。就该支柱指数而言,RCEP缔约国平均值(67.21)比东盟指数值(58.84)高,这是因为部分非东盟发达国家的数值比较高,如新西兰(90.33)、澳大利亚(88.00)、日本(82.00)和韩国(81.42)。这也体现了上述发达国家的生产力客体要素相对较好。具体到支柱的标准化评估指标,大部分国家的身份识别系统配置率和身份系统普及率的标准化评估指标值都比较高,分别为17.78和17.49;然而,在银行业务中,使用电子平台或数字设备的人群标准化评估指标值非常低,仅为2.64,而在其他类金融交易中,这个指标值仅为7.6。② “制度与基础设施建设准备度”支柱反映了劳动对象状况。东盟在该支柱的指数值为62.85,各项标准化评估指标值中,活跃移动宽带用户的比重(14.76)最高,物联网用户的比重(11.59)最低,政府数字化服务的可获得及可使用程度标准化评估指标值为12.44。RCEP缔约国平均值略低于东盟指数值,仅为61.67。具体到国家,各国的支柱指数表现差异较大,指数最高的是新加坡(90.36),最低的是老挝(38.27)。这体现了大部分RCEP缔约国数字生产力的劳动资料和劳动对象发展不平衡。一方面,劳动资料有所欠缺,尚有较大改善和发展空间;另一方面,作为劳动对象的数据及其关联要素体量比较大,是重要的数据来源。

(3)数字经济是数字生产力应用和转化能力的重要体现。数字经济是生产力主体将数字技术与生产力要素有机融合,创造数字产品和其他产品价值的活动或经济形态[23]。数字经济发展程度可通过“数字贸易与物流”支柱指数及其标准化评估指标得以体现。RCEP缔约国在该支柱的平均值为66.97,其中日本、新西兰、澳大利亚等非东盟发达国家的指数均超90,紧随其后的是韩国、中国、泰国和新加坡,都超过80,远超东盟指数值(55.27);相比而言,老挝(23.22)、柬埔寨(33.91)和缅甸(18.51)的支柱指数较低。具体到标准化评估指标,跨境贸易和政府海关使用数字技术程度指标值稍低,仅为11.20;数字认证和电子签章的使用程度的指标值与物流服务的竞争力和质量指标值稍微高一点,分别为12.00和12.07。整体而言,发达国家和不发达国家在数字生产力应用和转化能力方面的差距较大,甚至呈现两极化。

3 数字生产力对RCEP缔约国数据跨境流动政策的影响 3.1 数字生产力主体要素的决定性影响数字生产力主体要素对政策的尺度设定及其实现方式起决定性作用。主体要素是数据来源及其价值形成的核心。数据来源及其价值共同决定了一国在全球性数据价值链的位阶关系。数据价值链是估算数据价值的关键,是原始数据从数据收集、分析到处理成数字智能,使其可以用于商业目的具有经济价值,或服务于社会目标具有社会价值的潜力;要想创造和获取价值,既需要原始数据,也需要具备将数据变为数字智能的能力[24]。实质上,数据价值链是一种新形态的数字鸿沟,是由数据成为资源及其跨境流动所形成的价值效应所致。在这种新形态数字鸿沟中,位于发达国家的全球性数字企业集聚着顶尖人才,掌握和控制着数据及其价值转化的核心技术,使得发达国家处于数据价值链的顶端,引领数字智能的发展;相比而言,发展中国家和不发达国家,虽然拥有绝大多数的原始数据,但没有掌握核心的数字技术,因而只能成为数字企业的原始数据提供方和数字智能产品的消费者;故发展中国家和不发达国家基本处于数据价值链的从属地位[24]。由此,政策制定者在制定数据跨境流动政策时,必须正视其所在数据价值链中的位阶及其效应,从而进行政策尺度及其实现方式的抉择。例如,美国汇集了主要的全球性高科技数字平台企业和人才,掌握着前沿的数字技术,主导着全球数智产品和服务,因而只有使其平台企业能够在全球范围内获取最多的原始数据,才能保障其数智产品的前沿性和创新性,保障其在数据价值链的顶端,故美国推行数据跨境流动的自由主义[25]。与美国相比,欧盟虽不乏顶尖高技术企业和人才,但缺乏能够对全球数智市场产生影响的数字平台企业,也就意味着掌握全球性数字技术和人才储备相对弱,数据及其价值转化能力有限,因而,欧盟也不免成为原始数据提供方,故其数据跨境流动政策相对保守[24]。

3.2 数字生产力的客体要素是政策制定和实现的基础数字生产力客体要素是生产力的基础,也是政策制定者确定政策尺度和实现的基础。数字生产力的客体要素,既包括政策调整对象的数据,也包括保障政策落实的基础工具。“数字支付与身份识别”支柱,反映作为劳动对象的“数据”体量,体现政策规制对象的现状;“制度与基础设施建设准备度”支柱,则体现作为劳动资料的数字化基础设施的硬性指标。数据体量、数字技术基础设施等客体要素,是数据跨境流动政策尺度抉择的客观基础。

以客体要素为基础的政策逻辑,在于政策制定者如何通过政策维护其数据话语权。正如前文所述,绝大多数发展中国家和不发达国家是主要的原始数据来源地,成为主要的数据输出国,但却处在数据价值链的边缘或底端[24];而部分发达国家是主要数据流入国,并利用其数字技术和海量数据进行创新创造,形成高附加值的数据产品,从而成为数据价值链的中心或顶端。数据价值链位阶的差异导致数据话语权力的不平等。从决策者看来,数据话语权的不平等,一方面将导致政治层面话语权的不平等,使国际关系处于被动局面,另一方面也会导致经济层面的不平等,使本国的企业被挤压甚至淘汰。因此,很多发展中国家决策者认为,数据话语权的不平等,是他们颁行政策或立法,对跨境数据流动进行战略性干预的正当理由[24]。因而,大部分RCEP缔约国通过立法或颁行政策提高本国的数据治理和网络安全保障能力,推进本国制度建设和基础设施建设,其实质则是推动数据跨境流动的政策性干预。例如,2020年11月,新加坡通过修改《2012年个人数据保护法》与《2007年垃圾邮件控制法》,从而充分保护数字时代的消费者权利,确保与技术发展和新商业模式齐头并进的能力,并在消费者对创新的需求和相关权利的保护与风险的防范之间实现平衡[3]。RCEP缔约国只有在保障本国数据安全和网络安全的前提下,才会对数据跨境流动政策持开放态度。例如,柬埔寨、老挝、缅甸和越南作为数据输出国,拥有海量原始数据,但数字技术基础设施和技术应用能力有所欠缺,因而主张相关数据跨境流动暂不适用RCEP相关条款。

3.3 数字经济与数据跨境流动政策自由度无线性关系就政策制定者而言,良好的数字经济表现并不必然成为放宽管控数据跨境流动的理由。数字经济是数字技术与生产力主客体要素融合,进行劳动、创造价值的活动。数据是数字经济活动过程中重要的劳动对象。由此,数字经济主要是以数字技术和数据作为基础。诚然,数据自由跨境流动既能推动数字技术的创新、发展和应用,也能推动数字经济的发展。然而,从政策制定者角度来看,数字化的生产关系必须适应数字生产力的发展。数据跨境流动政策必须建立在本国生产力发展水平的基础之上,寻求数字技术与数据资源作用效果的最大化,不能一味地追求数字经济的发展,而沦为数据层面的“殖民地”。因而,数字经济的发展,并不必然成为放宽数据跨境流动管控的理由,也并不必然与政策的“自由度”成正相关。

具体而言,“数字贸易与物流”支柱指数主要考察可用于支持跨境贸易的数字技术及其配套基础设施情况[3]。该支柱的各项标准化评估指标是数字经济发展的重要基础。RCEP缔约国在“数字贸易与物流”支柱的指数表现优异,但其数据跨境流动政策并不必然是宽松的。例如,日本的“数字贸易与物流”支柱指数表现最优,但其数据跨境政策采用的是许可制和标准制并行甚至叠加的“双轨”制;新西兰的指数紧随日本,但要求将商业信息、货物以及服务记录信息副本存储于新西兰境内,同时采用数据本地存储和标准制并行甚至叠加的“双轨”制;相比于前两者,澳大利亚数据跨境流动政策更趋于严苛,采用禁止数据输出、许可制和标准制并行的“三轨”制。

在数字经济中,市场依然沿袭着“赢者通吃”的自我动态调节;只有为数不多的几个商业体,在与终端数据所有体形成的利益关系中,获得绝大多数的利益和权力[26]。由此,政策制定者在平衡数字经济与本国国内整体利益之间,必然会倾向于尽量避免对美国等数字技术发达国家的依赖⑦。在此,印度虽然不是RCEP缔约国,却是一个较为典型的例子:为了保障本国数字技术能力的发展,印度采用能够使本国数据经济利益和社会利益最大化的数据跨境流动政策,以推动本国的数字经济发展,避免数据经济利益流向数字经济发达的国家和地区;这种数据跨境流动政策背后的哲理,则是避免印度成为其他经济发达国家的“数据殖民地”,即避免发达国家从印度的数据跨境中获取利益,损害印度的国家利益[26]。因此,印度要求本国范围内的数据,应该优先在本国的新兴企业使用,防止流向发达国家的技术公司,而沦为“数据殖民主义”的受害者[27]。

⑦ Is big tech setting Africa back?. (2020-11-13)[2023-01-28]. https://www.tbsnews.net/feature/panorama/big-tech-setting-africa-back-157375.

4 结论及政策建议 4.1 结论数据跨境流动并非完全自由,甚至存在一定事实层面的数据保护主义,是数字生产力竞争的结果。数据跨境自由流动的主张,具有一定程度的地缘性和话语体系性,而且基本来自发达国家的理论;对于限制数据跨境流动的主张,大都来自与其存在竞争关系,甚至出于保持竞争优势的国家[28]。

RCEP缔约国的数据跨境流动政策可归为5种类型,大部分RCEP缔约国采取“多轨制”交叉并行或叠加的政策,也有部分国家采取“单一制”。此外,还有少数国家尚未出台数据跨境流动的政策或立法。

数字生产力要素对数据跨境流动政策的尺度和实现方式产生重要影响。生产力主体要素对数据跨境流动政策制定起决定性作用,因其关乎数字技术的认知、开发和应用能力,也关乎政策制定的认知和执行能力,决定着政策的尺度和实现方式。生产力主体要素,是导致发达国家、发展中国家和不发达国家之间“数字鸿沟”形成的原因之一。相比而言,由劳动资料和劳动对象构成的数字生产力客体要素,关乎数据话语权的基础问题,是制定数据跨境流动政策的重要基础。数字经济虽不属于数字生产力范畴,却是生产力应用和转化的重要体现。从数字经济层面看,数据跨境流动政策,必须平衡本国的数字经济和生产力各要素,不应为追求经济的发展,而沦为“数据殖民地”。

4.2 政策建议从数字生产力层面出发,为推动RCEP所倡导的数据跨境自由流动,RCEP缔约国还应该从以下3方面展开努力:

(1)加强数字人才培养。数字技术人才是推动数据跨境流动的核心和关键,也是政策制定和实现的决定性因素。因此,RCEP缔约国应着力加强对数字人才的培养和引进,提升数字人才的知识素养和应用转化能力,提升本国数字技术人才的竞争力。

(2)加大数据基础设施建设投入。RCEP缔约国应该加大数字技术基础设施建设的投入,提升数据跨境流动基础设施的安全保障。同时,各国应该构建完善的数据安全和网络安全的制度保障体系,推动制度建设的国际化和标准化。

(3)倡导数据权利平等。RCEP缔约国应该倡导数据权利的平等,努力消除数据价值链的不平等因素。

| [1] |

Mitchell A D, Mishra N. Regulation cross-border data flows in a data-driven world: How WTO law can contribute. Journal of International Economic Law, 2019, 22(3): 389-416. DOI:10.1093/jiel/jgz016 |

| [2] |

Hodson S. Applying WTO and FTA disciplines to data localization measures. World Trade Review, 2019, 18(4): 579-607. DOI:10.1017/S1474745618000277 |

| [3] |

United States Agency for International Development, United States-ASEAN Connect Digital Economy Series, Association of South-East Asian Nations. ASEAN Digital Integration Index: Measuring Digital Integration to Inform Economic Policies. Jakarta: Association of South-East Asian Nations, 2021.

|

| [4] |

Kaplan J M, Rowshankish K. Addressing the Impact of Data Location Regulation in Financial Services, Global Commission on Internet Governance Paper Series No. 14. Waterloo: Centre for International Governance Innovation and Chatham House, 2015.

|

| [5] |

Raghavan A, Demircioglu M A, Taeihagh A. Public health innovation through cloud adoption: A comparative analysis of drivers and barriers in Japan, South Korea, and Singapore. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18(1): 334-363. DOI:10.3390/ijerph18010334 |

| [6] |

Ministry of Communications and Informatics, Director General of Informatics Applications. Government Regulation No. 71 of 2019 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions. Jakarta: Director General of Informatics Applications of the Republic of Indonesia, 2020.

|

| [7] |

The Parliament of Australia. Personally Controlled Electronic Health Records Act 2012, No. 63. Canberra: The Parliament of Australia, 2012.

|

| [8] |

The Parliamentary Counsel Office of New Zealand. Tax Administration Act 1994, Public Act 1994 No. 166. Wellington: The New Zealand Government, 2023.

|

| [9] |

The Parliament of New Zealand. Contract and Commercial Law Act 2017, Public Act 2017 No. 5. Wellington: The New Zealand Government, 2017.

|

| [10] |

The National Assembly of Socialist Republic of Viet Nam. The Cybersecurity Law, Law No. 24/2018/QH14. Hanoi: The National Assembly, 2018.

|

| [11] |

The National Legislative Assembly of Kingdom of Thailand. Personal Data Protection Act, B. E. 2562(2019). Bangkok: The National Legislative Assembly, 2019.

|

| [12] |

The National Assembly of the Republic of Korea. Personal Informational Protection Act, Act No. 16930, 2020. Seoul: Korea Institute of Legal Studies, 2020.

|

| [13] |

Chung C M. Data location: The causes, evolving international regimes and Korean practices. Journal of World Trade, 2018, 52(2): 187-208. |

| [14] |

The Minister of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia. The Regulation of the Minister of Communications & Informatics of Indonesia Regarding the Protection of Personal Data in an Electronic System, No. 20 of 2016. Jakarta: The Minister of Information and Informatics of the Republic of Indonesia, 2016.

|

| [15] |

The National Diet of Japan. Act on the Protection of Personal Information, Act No. 57 of May 30, 2003, Act No. 37 of 2021. Tokyo: Personal Information Protection Commission, 2023.

|

| [16] |

Republic of the Philippines Congress of the Philippines Metro Manila Fifteenth Congress Second Regular Session. Data Privacy Act of 2012, Republic Act No. 10173. Metro Manila: Republic of the Philippines Congress, 2012.

|

| [17] |

The Parliament of Australia. Privacy Act 1988, No. 119, 1988. Canberra: Federal Register of Legislation of Australian Government, 2021.

|

| [18] |

The Parliament of Malaysia. Personal Data Protection Act 2010, Act 709. Kuala Lumpur: Federal Legislation of Malaysia, 2010.

|

| [19] |

The Parliament of Republic of Singapore. Personal Data Protection Act 2012, Act 26 of 2012. Singapore: Singapore Government Agency, 2021.

|

| [20] |

The Personal Data Protection Commission, the Minister for Communications and Information of Republic of Singapore. Personal Data Protection Regulation 2021, No. S63. Singapore: Singapore Government Agency, 2021.

|

| [21] |

The Parliament of New Zealand. Privacy Act 2020, Public Act[2020] No. 31. Wellington: The New Zealand Government, 2020.

|

| [22] |

Wong B. Data localization and ASEAN economic community. Asian Journal of International Law, 2020, 10(1): 158-180. DOI:10.1017/S2044251319000250 |

| [23] |

何玉长, 王伟. 数字生产力的性质与应用. 学术月刊, 2021, 53(7): 55-66. He Y C, Wang W. The nature and application of digital productivity. Academic Monthly, 2021, 53(7): 55-66. (in Chinese) |

| [24] |

United Nations. Digital Economic Report 2021: Crossborder Data Flows and Development: For Whom the Data Flow. Geneva: United Nation, 2021.

|

| [25] |

Weber S. Data, development, and growth. Business and Politics, 2017, 19(3): 397-423. DOI:10.1017/bap.2017.3 |

| [26] |

Farrell H, Newman A L. Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion. International Security, 2019, 44(1): 42-79. DOI:10.1162/isec_a_00351 |

| [27] |

Jain S, Gabor D. The rise of digital financialisation: The case of India. New Political Economy, 2020, 25(5): 813-828. DOI:10.1080/13563467.2019.1708879 |

| [28] |

Dix A, Thüsing G, Traut J, et al. EU data protection reform: Opportunities and concerns. Intereconomics, 2013, 48: 268-285. DOI:10.1007/s10272-013-0470-y |