2. 国家自然科学基金委员会 北京 100085;

3. 中国科学院文献情报中心 北京 100190;

4. 中国科学院大学 经济与管理学院 北京 100049

2. National Natural Science Foundation of China, Beijing 100085, China;

3. National Science Library, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

4. School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

自范内瓦·布什[1]在《科学:无尽的前沿》中提出“基础研究是技术进步的引领者”的论断以来,越来越多的国家日益重视基础研究对于提升本国国际竞争力的重要作用。尤其是当前俄乌冲突对全球竞争格局带来的冲击,后疫情时代的经济复苏、突发公共卫生事件防控,气候变化应对及大国科技竞争等现实情况都对基础研究提出了新的要求,各国也进一步推动并加强基础研究战略部署。

近年来,我国高度重视基础研究的源头创新作用,充分强调了基础研究对高水平科技自立自强、高质量发展的支撑作用。习近平总书记指出“基础研究是整个科学体系的源头,是所有技术问题的总机关”。党的二十大报告指出“加强基础研究,突出原创,鼓励自由探索”;2023年2月,习近平总书记在中共中央政治局第三次集体学习时指出“加强基础研究,是实现高水平科技自立自强的迫切要求,是建设世界科技强国的必由之路”。由此可见,跟踪主要国家创新体系的基础研究政策动向,分析国际经济、地缘政治和全球疫情等关键因素交织影响,研判未来发展趋势,为我国开展基础研究系统部署和制定相关管理政策极为必要。

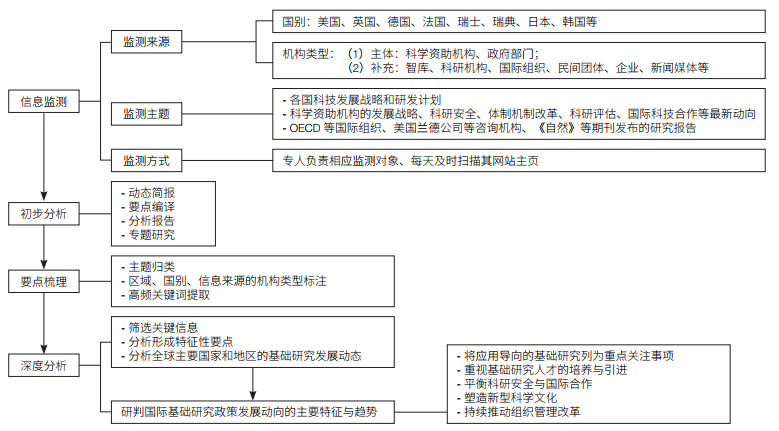

1 数据来源与研究方案本研究立足于基础研究的政策研究需求,首先确定美国、英国、德国、法国、瑞士、瑞典、日本、韩国等主要发达国家为跟踪国别。其次,确定监测机构的结构,即以主要国家及其资助基础研究的科学资助机构为主体,围绕国家科技发展战略和研发计划、科学资助机构发展战略、体制机制改革、科研评估、科研诚信建设、国际科技合作等内容,重点梳理2022年度基础研究领域的政策动态;并注重从国家创新体系的视角,挖掘有关政府部门的相关政策思路;此外,归纳代表性智库、科研机构、国际组织、民间团体、企业和新闻媒体等非政府部门与基础研究相关的政策、举措与评述等作为补充参考,累计跟踪的机构官方网站100余家。以美国为例,监测以美国国家科学理事会(NSB)和美国国家科学基金会(NSF)、美国国立卫生研究院(NIH)等3个资助机构的相关信息为主体;同时关注美国审计总署(GAO)、国会等6个政府部门的有关信息;辅以美国国家科学院(NAS)、兰德公司等11个智库,美国科学促进会、科学家联盟等5个民间团体,IBM、谷歌(Google)等2家公司的信息作为补充参考。基础研究国际政策动向监测与分析方案详见图 1。

|

| 图 1 基础研究国际政策动向监测与分析方案示意图 Figure 1 Diagram of monitoring and analyzing international policy trends in basic research |

北美、欧洲和亚洲是全球科技创新的核心区域,比较分析这3个区域的基础研究政策动态有助于了解全球共同关注议题、不同区域的独特政策举措,从而判断基础研究国际政策动向。

总体来看,本文研究的上述国家和地区都在不断增加基础研究投入,日益重视基础研究对迎接未来挑战、赋能科技创新和经济增长的作用。此外,通过比较各国科技发展规划与战略,可以发现其在事关国家竞争力的重点领域的研发部署与投资具有趋同性,如人工智能、量子信息、清洁能源、数字化转型、半导体、生物科技等。

北美尤其是美国作为基础研究的领先国家,愈发高度重视基础研究对国家发展的支撑作用,通过NSF、NIH等机构全面支持基础研究发展。美国《2023财年综合拨款法案》中,NSF相比2022财年获得总计10.39亿美元的新增拨款[2]。梳理美国2022年度有关政策不难发现,中美科技竞争是贯穿美国近期基础研究政策的主线。美国还以“科研安全”为名,通过情报界和学术界合作推出“保障科学”工具包、设置科研安全研究项目等切断重点领域的科技交流,以保持美国在科学前沿、新兴技术等方面的领先地位。此外,相较于其他国家和地区,当前美国公开的智库报告繁多,广泛涉及人才竞争、国际合作、开放科学、新兴技术等主题,为维持美国的长期竞争力提供咨询报告。

欧洲在基础研究方面有良好传统,坚持发挥欧洲各国的合力,加强对基础研究的投资和支持,并促进知识、研究人员和技术在欧洲研究区的跨境自由流动。例如,英国研究与创新署(UKRI)在《2022— 2027年战略:共同改变未来》[3]中提出将英国的研发强度从当前约占国内生产总值(GDP)的2.0%提高到2027年的2.4%。此外,欧洲通过“地平线欧洲”计划资助健康、气候、能源、数字等领域研究,构建联系紧密且高效的欧洲研究与创新生态系统,提升欧洲引领科学研究与创新前沿的能力。同时,欧洲注重创新体系建设和科学环境营造,在开放科学实践方面走在前列;高度重视改革科研评价体系对科学研究长远发展的重要性,成立科研评价改革联盟,在国际层面推动科研评价改革实施统一框架。在俄乌冲突爆发之后,欧盟、德国、英国等国家和地区为吸引俄罗斯和乌克兰科技人才流入,一方面通过向乌克兰提供针对性支持,设立专项经费支持乌克兰科研人员的科研与生活,并为其提供使用欧洲研究基础设施的机会,另一方面为俄罗斯科学家简化获得工作签证和居留许可的程序。

亚洲的基础研究发展迅速,各国近年来均加大基础研究投入,支持高水平的基础研究。例如,韩国在其最高级别的中长期科技发展战略《第5次科学技术基本计划(2023—2027年)》[4]中提出“科技创新引领大胆未来”的愿景,加大关键领域的研究经费投入。韩国将科技创新作为施行新政府经济政策的重要抓手,并颁布《大韩民国数字战略》,以及2022年在韩国国家尖端战略产业委员会第一次会议上确定了国家尖端战略技术等,旨在通过科技创新克服发展危机。日本在有力保障重点领域研发投入的基础上,充分重视国际合作的重要性,以科技外交为抓手提升研究能力,优化研究环境、培养和吸引国际化人才。

3 基础研究国际政策动向的主要特征 3.1 将应用导向的基础研究列为重点关注事项当前,面对气候变化、人畜共患疾病的出现、人口老龄化、俄乌冲突等挑战与危机,主要发达国家充分认识到科技创新对国家和地区发展,以及全球的健康、繁荣和福祉的重要性,愈发强调应用导向的基础研究,从而充分发挥科技创新对促进经济社会可持续发展的引擎作用。一方面,传统的以应用导向为主的资助机构,如美国能源部、农业部等,继续专门支持部门职责范围内的科研活动,为解决其所在领域的应用问题提供技术支持和政策指导;另一方面,主要支持科学家好奇心驱动的基础研究资助机构,如美国NSF、德国科学基金会(DFG)、日本学术振兴会(JSPS)等,近年来也加大对应用导向的基础研究的支持力度,为解决现实世界中的社会经济发展难题提供资助。

(1)以机构和项目改革为突破点,开展应用导向的基础研究体系化布局。美国为解决当前主要面临的应对气候变化、实现教育公平、改善基础设施等问题,畅通科技成果转化路径,通过跨部门合作实现创新突破解决社会问题等挑战。例如,NSF时隔多年来首次进行组织架构调整,成立了第8个学部——技术、创新和伙伴关系学部(TIP)①,该部门横跨6个既有学部,强调学部间的交叉与融合,旨在支持科学与工程各领域的应用导向研究和转化,塑造和巩固国家长期竞争力。TIP的重要使命之一是支持应用导向的基础研究,《芯片和科学法案》中规定了TIP将重点资助人工智能、量子信息科学与技术、生物技术等10个技术领域的研发与商业化,并新启动区域创新引擎等资助计划推动关键技术重点领域的应用导向型研究②。此外,美国国会批准在NIH中设立由拜登总统提出的高级卫生研究计划局(ARPA-H),不同于NIH提出的大多数由好奇心驱动的研究提案,ARPA-H以推动解决实际问题为核心,通过支持高科学风险且有重大影响潜力的项目,加速一系列生物医学和健康领域的变革性突破。瑞士国家科学基金会(SNSF)在其《2025 —2028年战略规划》[5]中指出当前研究与社会相关性不足是瑞士面临的重要挑战,要尽量缩短价值创造过程中研究和创新合作伙伴间的距离。

① NSF. The U.S. National Science Foundation is pleased to announce the establishment of the Directorate for Technology, Innovation and Partner ships.(2022-03-16)[2023-02-05].https://beta.nsf.gov/tip/updates/us-national-science-foundation-pleased-announceestablishment-directorate-technology

② AIP. CHIPS and Science Act Enshrines Policy for new NSF technology directorate. (2022-11-23)[2023-03-14]. https://www.aip.org/fyi/2022/chips-and-science-act-enshrines-policy-new-nsf-technology-directorate.

(2)发挥交叉融合的桥梁作用,推动应用导向的基础研究范式变革。NSF近年来加大对融合研究的支持力度,在其最新的《2022—2026年战略规划》[6]中把“协作与跨学科”列为其具体举措,将完善各类机制支持从小型团队到多机构中心的大规模协作和跨学科研究,通过协同作用、交叉研究来解决最紧迫的社会研究挑战。美国国家科学、工程和医学院(NASEM)发布报告《加速科学发现的研究流程自动化:知识发现闭环》[7],从前瞻视角论证了研究流程自动化(ARW)带来的科研数据爆炸性增长,将推动科研人员之间、跨实验室、跨团队、跨部门开展以往无法想象的大规模实验合作。此外,英国UKRI在实现其“世界一流的影响”战略目标中提出将为多学科研究提供新的资助机会,利用跨学科、跨领域的专业知识,协同解决重大社会挑战[3]。

3.2 重视基础研究人才的培养与引进人才作为第一资源,是当前各国科技竞争的核心要素,各国纷纷加强基础研究人才培养和完善全球人才延揽政策。

美国。为继续发挥美国吸引和留住国际人才的能力这一强大的非对称优势,美国战略和国际研究中心(CSIS)建议改革科学、技术、工程和数学(STEM)移民政策。例如,为与国家安全相关的关键新兴技术领域的工作者创建新的绿卡类别、优先考虑新兴技术领域的签证申请等[8]。《芯片和科学法案》中指出,NSF将重点关注STEM教育,包括PreK-12STEM教育、本科STEM教育、研究生STEM教育、STEM劳动力数据、微电子领域的人力资源开发等,并授权NSF为STEM教育提供助学金、奖学金和培训经费[9];此外,NSF于2022年新启动“新兴和新技术体验式学习劳动力发展计划”(ExLENT),扩大新兴技术领域劳动力体验式学习的机会,为学习者进入新兴技术领域职业生涯提供新途径③。

③ NSF. Experiential Learning for Emerging and Novel Technologies (ExLENT). (2022-10-19) [2023-02-28]. https://www.nsf.gov/pubs/2023/nsf23507/nsf23507.htm.

英国。英国UKRI正视高压工作环境对激发科研人员创新精神的负面影响,在其战略规划中擘画了建立灵活的研究与创新系统的蓝图,通过设立世界一流的奖学金项目、完善签证机制支持科研人才,使英国成为对全球人才最具吸引力的国家;通过支持政产学研各界人才流动、开展科研人员知识和专业技能培训培养支撑未来研发工作的技能型人才和团队,通过协作和多样化的研究、减少科研体系中的官僚主义,支持科研人才实现其创意[3]。

日本。为改善博士入学率持续下降、青年研究人员聘用岗位不稳定、研究时间减少等问题,日本将通过“新一代研究人员挑战研究计划”“大学奖学金计划”等,对约8800名博士生(数量约为上一年度的2倍)提供资助,全面覆盖其生活和研究费用需求④。

④ 内閣府. 統合イノベーション戦略2022. (2022-06-03)[2023-02-28]. https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/2022.html.

法国。法国科学院针对青年科研人员面临的困境,从提升其薪酬待遇、按需降低研究人员自主创建团队的年龄限制、赋予有才能的45岁以下研究人员学术研究和科研经费支出自主权、适度降低在编岗位招聘门槛等角度系统提出建议,增强怀揣科研梦想的青年人员投入科研工作的热情[10]。

值得注意的是,在俄乌冲突爆发之后,为吸引乌克兰科技人才流入,欧洲国家启动了若干专项计划支持和吸引乌克兰科学家。德国科学组织联盟发布立场文件《与乌克兰合作伙伴团结一致》,表明德国科学组织长期以来与其在乌克兰合作伙伴保持多样化且富有成效的科学合作,未来还将继续与乌克兰合作伙伴在各个层面保持密切合作⑤。英国政府启动面向乌克兰科研人员的“300万英镑一揽子资助计划”,以支持保护乌克兰的科研生态系统。欧盟委员会启动“玛丽·斯克沃多夫斯卡-居里(MSCA)直接援助计划”,投入2500万欧元用于资助来自乌克兰的研究人员⑥。

⑤ Allianz der Wissenschaftsorganisationen: Solidarität mit Partnern in der Ukraine-Konsequenzen für die Wissenschaft. (2022-02-28) [2023-03-03]. https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/allianz/220225_statement_allianz_ukraine.pdf.

⑥ UK. UK boosts support for Ukrainian research community. (2022-03-27)[2023-03-03]. https://www.gov.uk/government/news/ukboosts-support-for-ukrainian-research-community.

3.3 平衡科研安全与国际合作 3.3.1 国际科技合作是大势所趋,已成为科技外交的重要方面,对于解决全球性挑战和造福人类至关重要美国。美国艺术与科学院国际科学伙伴关系挑战(CISP)项目组发布了《全球合作:新兴科学伙伴》调研报告。报告认为美国应继续在增强全球科研能力及寻求应对流行病和气候变化等挑战的解决方案方面发挥领导作用,建议美国应遵循透明原则和推行公平价值观,积极促进和建立与新兴科学伙伴(ESP)的合作;继续支持和扩大国际科学合作,包括与美国关系紧张的国家,如中国[11]。

俄罗斯。俄罗斯科学院向联邦政府提议设立面向世界各国的俄罗斯-联合国教科文组织专项基金,来推广基础研究领域的俄罗斯高等教育⑦。欧盟提出尊重国际研究和创新的基本价值观和原则的必要性,并加强与高等教育的协同,以及与国际合作伙伴就该问题展开对话⑧。

⑦ HAYKA. Президент РАН: Мы должны доказывать свою необходимость. (2022-02-06)[2023-03-03]. https://rg.ru/2022/01/25/prezident-ran-my-dolzhny-dokazyvat-svoiu-neobhodimost.html.

⑧ EU.EU ministers reinforce the need for common values and principles in international research and innovation. (2022-03-09)[2023-03-03]. https://ec.europa.eu/info/news/eu-ministers-reinforce-need-common-values-and-principles-international-research-andinnovation-2022-mar-09_en.

法国。法国总统马克龙在《关于国际研究与创新合作宣言》(简称《马赛宣言》)中提出了对此价值观和原则的共同理解的建议,包括科学研究自由、科研道德和诚信、性别平等和开放科学等问题⑨。“地平线欧洲(2023—2024)计划”在国际合作方面涵盖若干支持和加强可再生能源、粮食系统、全球卫生、环境监测等领域的国际倡议行动⑩。

⑨ Macron par. Déclaration De Marseille Relative À La Coopération Internationale En Matière De Recherche Et D’Innovation (R&I). (2022-03-08)[2023-03-03]. https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/zr2i0uyl/d%C3%A9claration-de-marseille.pdf.

⑩ EU.EU to invest €13.5 billion in research and innovation for 2023-2024. (2022-12-06)[2023-03-03]. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7404.

日本。日本外务省针对日本科学技术领域面临的四大危机,提出了以科技外交为着眼点加强研究能力的建议:优化日本大学和研究机构的研究环境,培养国际化人才,提高人才流动性;促进国际人才交流,加强科技外交[12]。

3.3.2 如何平衡科学的公开性与科研安全是跨国科研合作实践中长期以来备受关注的话题互利互信是跨国科研合作的基础,这是各国科技界在保持基础研究领域开放交流已达成的广泛共识。然而,近年来在地缘政治、新冠疫情、俄乌冲突等复杂国际局势下,以美国为首的西方国家对我国的关键核心技术封锁正逐步延伸到相关领域的基础研究。

美国。美国国家安全将科学视为重要抓手,强调科学为国家安全和公共福利服务,其出台的系列科学技术举措基本上都以国家安全为名。例如,NSF在其战略定位中明确指出服务国家安全。美国在科研安全方面主要采取控制信息、涉密研究、政府审查、自我审查(即某些灰色地带虽然有安全敏感性,但又不是属于保密性质的内容交由科学共同体审查)等4条措施。美国2022年的出台的相关政策动向表明,其在科技领域进一步加强了以科研安全为名的科技封锁。①在《2022年芯片和科学法案》中,提出在NSF主任办公室设立“科技安全与政策办公室”,协调NSF所有的科技安全与政策问题,确定潜在的安全风险,制定保障科技安全的程序和政策[9]。除芯片领域外,生物技术、量子信息技术、人工智能都已明确为安全风险领域。例如,2022年9月12日美国总统拜登签署启动的“国家生物技术和生物制造计划”,明确提出为保护美国的生物经济,防止外国对手和战略竞争对手使用合法和非法手段获取美国的技术和数据,包括生物数据及专有或竞争前信息[13]。②美国情报界与科学界加强了合作。美国国家反情报和安全中心(NCSC)与NSF、国家标准与技术研究院(NIST)、白宫科学技术政策办公室(OSTP)和美国大学协会(AAU)等联邦机构和组织合作设计制作的“保障科学”(SafeguardingScience)工具包正式上线,聚焦人工智能、生物经济、自主系统、量子技术和半导体等对美国经济和国家安全影响最大的新兴技术领域的保护,防止这些技术的潜在滥用或被盗窃,帮助新兴领域的利益相关者开发保护研究和创新的方法⑪。据美国国家情报委员会(NIC)发布的《2022年美国情报界年度威胁评估》报告,未来1年在应对新冠疫情、全球气候变化及科技发展的背景下,全球安全环境最大特点是大国竞争和冲突的日益增强,跨国威胁将开启对全球注意力和有限资源的争夺[14]。③NIST成立安全委员会的咨询机构,专门就与NIST安全政策、安全管理体系、实践和绩效及安全文化有关的事项向NIST主任提供建议,其任务是评估NIST的安全文化状况,以及现有的安全协议和政策在NIST的实施情况⑫。④ NSF新资助4项科研安全研究项目。其目的是加强美国研究安全的基石,同时鼓励有原则的国际合作。项目专注于开发培训模块,详细介绍科研安全见解和最佳实践,解决信息披露的重要性,确定和弥补风险管理和缓解方面的知识差距,并提供有原则的国际合作培训⑬。

⑪ NCSC. Safeguarding Science. (2022-11-16)[2023-03-03]. https://www.dni.gov/index.php/safeguarding-science.

⑫ NIST. NIST Safety Commission.(2022-12-07)[2023-03-03]. https://www.nist.gov/director/nist-safety-commission.

⑬ NSF. NSF 2022 Research Security Training for the United States Research Community awardees announced. (2022-12-09)[2023-03-03]. https://beta.nsf.gov/news/nsf-2022-research-security-training-united-states.

欧盟。欧盟委员会发布关于如何减少国外对研究和创新干扰的工具包,提供了支持欧盟高等教育机构和科研机构维护其基本价值观,以及保护其员工、学生、研究成果和资产的最佳实践。该工具包可以帮助欧盟高等教育机构和科研机构制定全面的战略,以应对来自国外的在价值观、治理、合作伙伴关系和网络安全等领域的风险和挑战⑭。

⑭ EU. Commission publishes a toolkit to help mitigate foreign interference in research and innovation. (2022-01-18) [2023-03-03]. https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-toolkit-help-mitigate-foreign-interference-research-and-innovation-2022-jan-18_en.

3.4 塑造新的科学文化良好的科学文化是激发科技创新主体活力的基础,针对当前国际上普遍存在的“重数量轻质量、重形式轻内容”等科研评价乱象,2022年各主要国家均出台了改革措施,不断完善在生命科学、人工智能等领域的科研伦理治理,作为开放科学领跑者的美英等西方国家引领了全球开放科学运动的热潮。

3.4.1 科研评价为降低定量科研评价对科研活动带来的负面影响,使科研人员有信心在学术出版时将质量而非数量放在首位,最大限度提高科研的质量和影响,2022年,欧盟牵头40多个国家的350多个机构签署了科研评价改革协议[15],推动以同行评议为核心的定性评价,以带动全球层面的科研评价体系改革。2022年10月,法兰西科学院“评价与开放科学”委员会对外公布对科研人员、科研团队开展透明、严格评估标准的建议[16],具体包括倡导代表作、丰富评价维度、科学看待并运用文献计量数据、尽可能使用同质化的国际评价标准、简化评价流程与材料、减少评价次数等。

德国DFG在机构层面制定了改变科学评估文化的一揽子措施⑮,将科研评价关注的焦点从量化指标转向研究内容,并改善学术界的机会不平等现象。2022年4月,DFG发布《学术出版作为科研评估的基础:挑战与行动》立场文件⑯,旨在引发以开放出版、内容质量为导向的科研评估为目标的文化变革,降低定量的科研评估给科研活动带来的负面影响。

⑮ Deutsche Forschungsgemeinschaft. Sicherung leistungsfähiger biomedizinischer Forschung unter Wahrung höchster Tierschutzstandards. (2022-09-01)[2022-09-30]. https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_22_61/index.html.

⑯ Deutsche Forschungsgemeinschaft. DFG-Positionspapier zum wissenschaftlichen Publizieren als Grundlage und Gestaltungsfeld der Wissenschaftsbewertung. (2022-05-18) [2023-02-27]. https://www.dfg.de/service/presse/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung_nr_15/index.html.

俄乌冲突爆发后,乌克兰科技界向国际学术期刊施压,要求禁止俄罗斯科学家在国际学术期刊上发表论文。俄罗斯政府决定在2022年的各类科研评价中停止使用“发表被国际数据库收录的论文”“参加国际学术会议”2个指标,减少文献计量指标、科学计量指标在科研评价中的权重。与此同时,增加“科研成果在产业中的应用”“与企业开展联合研究”等科研评价指标,并针对科学家个人、团队、实验室、大学和科研机构制定新的科研评价指导方针⑰。

⑰ TACC. В России разработают новые подходы к оценке работы ученых и научных групп. (2022-05-12)[2023-02-27]. https://nauka.tass.ru/nauka/14046279.

3.4.2 科研伦理当前的科学发现往往伴随着重大的伦理问题。美国。美国NSF在最新战略规划中明确指出,其在研究和培训方面的投资有助于促进人们对工程和科学伦理层面的理解[6]。NSF未来的投资将产生有关构成或促进负责任的研究行为的前沿知识,并开发新的方法,将这些知识传播给处于职业生涯各阶段的科研人员和教育工作者。美国NIH在《2021—2025年NIH战略规划》[17]的目标中也提出“为NIH资助的科研人员在使用人工智能时制定一套伦理原则”。德国。德国在其10年期战略规划《DFG在德国科研体系中的角色和未来展望》[18]中指出“DFG将致力于确保科研活动遵守基因工程、动物保护、版权、数据保护等领域的法律要求”。DFG还制定了行动指南⑱,以最大程度地降低滥用风险,帮助科研机构、大学、科研人员开展自我监管。具体包括:①科研机构和大学在遵守法律法规的同时,还需制定伦理规则,以处理与安全相关的科研活动。②科研人员应开展风险分析、将风险最小化、负责任地发布敏感成果、避免高风险研究的滥用。③项目申请人必须评估其项目是否涉及军民两用的直接风险。如果有风险,则需要开展风险-收益分析,并阐述将风险降至最低的措施。如果申请人所在的科研机构或大学设有科研伦理委员会,则应提前咨询该委员会,并在项目申请书中附上该委员会的声明。

⑱ Deutsche Forschungsgemeinschaft und Leopoldina. Sicherheitsrelevante Forschung: Deutsche Forschungsgemeinschaft und Leopoldina aktualisieren Empfehlungen für Forschende und Institutionen. (2022-11-10)[2023-03-03]. https://www.dfg.de/service/presse/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung_nr_48/index.html.

3.4.3 开放科学2022年,美国、英国等西方国家积极制定了促进开放科学发展的政策。美国。美国政府发布政策备忘录,要求在2025年底前所有得到联邦经费资助的学术论文经过同行评审发表后,必须立即免费向公众开放,同时论文的基础数据也必须“毫不拖延”地免费公开。在机构层面,美国NSF于2022年部署了支持开放科学的专项计划并发布《开放知识网络路线图》,制定了发展开放知识网络(OKN)的短期、中期和长期目标。德国。2022年,德国DFG发布《开放科学是科学文化的一部分》的立场文件⑲,总结了DFG对开放科学的认识、开放科学成功的条件、面向社会和经济的开放科学,以及DFG在开放科学领域的任务。该文件指出,开放科学能够改善科研过程、提高科研成果的透明度和可复制性、支持平等获取科学信息、加强科研合作、促进基础研究的突破。英国。2022年,英国UKRI要求从2022年4月1日起,由UKRI资助并提交出版的经同行评审的学术论文必须立即开放获取,从2024年1月1日起出版的专著、书籍章节等应在出版后12个月内开放⑳。2022年12月,UKRI更新了与开放获取政策相关的指南㉑,更新的主要内容包括:与非UKRI资助的合作者共同撰写的论文,也要遵守UKRI的开放获取政策;由于UKRI的开放获取政策从2024年1月1日开始正式实行,在此之前与作者已经签署的合同可能不包括开放获取政策,UKRI仍鼓励此类作者在论文发表后的1年内将论文开放获取;UKRI拨款的资金也可以用于开放获取工具和基础设施的管理。

⑲ Deutsche Forschungsgemeinschaft. Open Science als Teil der Wissenschaftskultur. (2022-10-17)[2022-11-01]. https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_79/index.html.

⑳ UK Research and Innovation. Open access policy update: July 2022. (2022-07-28)[2023-02-27]. https://www.ukri.org/news/openaccess-policy-update-july-2022/.

㉑ UK Research and Innovation. Open access policy update: December 2022. (2022-12-01)[2023-02-27]. https://www.ukri.org/news/open-access-policy-update-december-2022/.

各国科学资助机构和智库也开展了针对如何衡量开放科学中参与者的科研贡献、开放科学时代开放同行评议的意义、如何平衡开放科学与知识产权的咨询报告。美国。美国地球物理联合会发布的《实至名归》[19]报告中指出,传统方法无法很好地衡量开放科学中参与者科研贡献的广度和深度,为促进科学的开放性、包容性、透明性和可追溯性,报告强调需要明确参与者在科研中的贡献,并提出贡献者角色分类法将有效地对数据共享的价值进行衡量,互动参与网络图有助于提高全球科研的包容性和透明性。韩国。韩国研究基金会发布《开放科学时代开放同行评审的意义》的研究报告[20],分析了在开放科学不断发展的背景下,开放同行评议对不良的学术期刊与同行评议问题所发挥的遏制作用。欧盟。欧盟委员会发布《开放科学与知识产权》报告[21],探讨了开放科学与知识产权之间的相互作用和平衡关系,提出在不断发展和开放的研究和创新生态系统的背景下对“尽可能开放,尽可能封闭”原则的思考。此外,该报告为政策制定者和知识产权从业者提供了关于促进开放科学及其与知识产权的平衡,以更好地传播知识,从而造福所有人的具体建议。

3.5 持续推动组织管理变革近年来,美国NSF、NIH,英国UKRI,德国DFG等科学资助机构持续推动组织管理改革,在各自的中长期战略规划中均强调完善机构内部管理,通过加强信息服务、强化条件保障、管理队伍建设等举措提升资助管理效能。

美国。NSF于2018年提出革新倡议[22],主动适应环境变化。主要包括:利用最先进的信息技术(IT)开发灵活的工具,并改进当前的服务,使NSF员工与学术界利用IT系统开展互动变得更加简单和便捷;利用新的IT解决方案,通过机器人为用户提供自动化服务;支持“业务智能”等工具的开发,提高机构的灵活性和工作效率;加强工作量分析和劳动力规划,促进实现人力资源的战略管理;加强人才队伍建设,研究适合NSF的评价方法。美国NIH在《2021—2025年NIH战略规划》[19]中明确指出,将继续推进“优化NIH倡议”的进程,以提高各部门的绩效,具体包括:提高行政效率、建立评估员工工作量的最佳实践、加强风险评估与管理、战略性投资基础设施建设等。

英国。UKRI的《UKRI2022—2025年合作计划》[23]提出将转型成为一个更敏捷、反应更迅速的组织,最大限度地支持研究和创新的目标。为此,UKRI将进一步整合资源,以最大限度发挥其下属研究理事会的集体影响力;将继续创造有利的环境,优化有效的决策和责任,支持人才,加强协作,并消除完成工作的障碍;力图降低官僚作风,使组织及其活动更高效和有效;促进资助管理服务现代化、数字化;缩短评审周期;通过数据集成系统,开展信息共享和进展跟踪。

日本。日本科学技术振兴机构2022年度计划[24]提出,需要重新评估组织结构和业务,以最大程度提高研究质量和资助效益;构建高效的运营机制,实现经费使用合理化、效率化、劳动力成本的合理化、自有资产审查、采购合理化,以及合同优化等目标;加强信息通信技术的使用,从而简化业务流程、提高工作效率、实现多样灵活的工作方式改革。

4 未来需要重点关注的方向 4.1 加强基础研究系统部署在基础研究与关键技术上,与中国竞争成为美西方国家最具高优先级的事务,并且已从个别议员的提案转化为共识。由此,我国在稳步提高基础科研投入的同时,还要不断提升应对新一轮科研范式变革的能力。

在当前社会面临更多危机、各国科技竞争愈发激烈之际,有必要从国家层面加强战略部署,发挥国家实验室和国家科研机构的战略科技力量作用,加强基础研究,强化系统部署,推动高校和科技领军企业的协同,从而使得基础研究能更好地与国家需求相结合,弥合研究与实际问题之间的鸿沟,提升应对风险挑战的能力[25, 26]。

4.2 构建对科研人才有吸引力的科技创新生态环境在人才引进方面,创新国际科研合作组织形式,依托一流的大科学装置等科研基础设施,吸引国外高水平科研人才来我国开展大规模前沿交叉研究;通过延长访问期限、提供经费支持等形式择优吸引有较高潜力的访问学者留华工作;不断丰富国外优秀科研人员来我国进行科研工作、项目研究、学术交流的途径[26]。

在人才培养方面,加大各类资助计划对青年科学家的支持力度,给予青年科研人员更多挑大梁的机会;完善项目与资金管理制度与流程,各科研单位根据自身特点、参考国际科研评价改革精神与实践,构建聚焦科研质量、影响力和贡献的多元分类评价体系,例如将专利质量和转化应用等作为评价指标,使得科研人员可以心无旁骛地进行科研探索和成果转化[27]。

4.3 加强科研安全和科研伦理治理近年来,科研安全愈发受到重视,欧盟和美国相继推出类似的保障科学工具包,其中包含了若干不点名针对和明确针对我国的内容。一方面,我国须持续关注并提高警惕该工具包的溢出效应,制定相应预案和对策;另一方面,此类工具包作为一个开放平台,也为我国制定相关科研安全政策提供了重要的信息来源。

此外,完善的科研伦理治理体系是保障科研安全的关键环节。政府、科研机构、科研人员以及相关社会团体应发挥治理合力,形成健全的科研伦理管理制度,履行伦理审查的主体明确、机制完善,科研人员具备开展负责任研究的意识和能力,全社会注重伦理价值的创新氛围。

4.4 推进开放科学的体系化建设国家自然科学基金委员会等部门在推动我国公共资助科研项目成果开放获取方面开展了实践和探索,展望未来,跟踪国外的开放科学实践探索的同时,确定我们有力推进开放科学建设的主体,研究开放科学与知识产权之间的平衡关系,通过各种传播手段提升学术交流过程中各类主体对开放科学的认知,扩大国家自然科学基金委基础研究知识库等开放平台的影响力,提高知识库的利用率,促进其长期可持续发展,推动学术交流与科学进步。

4.5 积极推动国际科技合作面对人类共同的发展难题,国际合作和开放共享比以往任何时候都更需要。一方面,要积极构建开放创新生态,参与全球科技治理,主动设计和牵头发起国际大科学计划和大科学工程参加或发起设立国际科技组织,支持国内高校、科研院所、科技组织同国际对接,加强同各国科研人员的联合研发,在开放合作中提升自身科技创新能力。另一方面,要围绕气候变化、能源安全、生物安全、粮食安全等全球问题,增进国际科技界开放与互信,拓展和深化国际科研合作,并有效维护我国的科技安全利益。

| [1] |

范内瓦·布什, 拉什·霍尔特. 科学: 无尽的前沿. 崔传刚, 译. 北京: 中信出版集团股份有限公司, 2021: 70-71. Bush V N, Holt R. Science: The Endless Frontier, Translated by Cui C G. Beijing: CITIC Press Group, 2021: 70-71. (in Chinese) |

| [2] |

United States Congress. The Consolidated Appropriations Act, 2023. Washington DC: United States Congress, 2022.

|

| [3] |

Research and Innovation UK. UKRI sStrategy 2022 to 2027. London: UKRI, 2022.

|

| [4] |

사무관윤지영. 제5차과학기술기본계획(2023—2027)발표. 한국: 과학기술정책과, 2022. Yun Jiyoung, Administrator. Announcement of the 5th Basic Plan for Science and Technology (2023-2027). Korea: Department of Science and Technology Policy, 2022. (in Korean) |

| [5] |

Innosuisse. Multi-Year Programme 2025-2028: Strengthening Innovation and Securing the Future. Zurich: Innosuisse, 2022.

|

| [6] |

National Science Foundation. U. S. National Science Foundation 2022-2026 Strategic Plan. Washington DC: NSF, 2022.

|

| [7] |

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Automated Research Workflows for Accelerated Discovery: Closing the Knowledge Discovery Loop. Washington DC: National Academies Press, 2022.

|

| [8] |

Center for Strategic and International Studies. Winning the Tech Talent Competition. Washington D C: CSIS, 2022.

|

| [9] |

United States Congress. The CHIPS and Science Act of 2022. Washington DC: United States Congress, 2022.

|

| [10] |

Académie des sciences. Pour Une Nouvelle Politique De La Recherche. Paris: Académie des sciences, 2022.

|

| [11] |

American College of Arts and Sciences. Global Connections: Emerging Science Partners. Massachusetts: AAAS, 2022.

|

| [12] |

松本洋一郎. 科学技術外交推進会議提言「科学技術力の基盤強化」. 日本です: 総合科学技術・イノベーション会議有識者議員懇談会, 2022. Hiroichiro M. Recommendations of the Council for the Promotion of Science and Technology Diplomacy "Strengthening the Foundation of Scientific and Technological Power". Japan: Expert Member Council of the Council for Science, Technology and Innovation, 2022. (in Japanese |

| [13] |

Biden J R. Executive Order On Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for A Sustainable, Safe, And Secure American Bioeconomy. Washington DC: The White House, 2022.

|

| [14] |

Office of the Director of National Intelligence. 2022 Annual Threat Assessment of the U. S. Intelligence Community. Washington, DC: ODNI, 2022.

|

| [15] |

CommissionEuropean. Reforming Research Assessment: The Agreement Is Now Final. Brussels: European Commission, 2022.

|

| [16] |

Académie des sciences. Critères pour une évaluation transparente et rigoureuse des chercheurs et de leurs. Paris: Académie des sciences, 2022.

|

| [17] |

National Institutes of Health. NIH-wide Strategic Plan FY2021-2025. Bethesda: NIH, 2022.

|

| [18] |

ForschungsgemeinschaftDeutsche. Fördern, Erschließen, Gestalten: Positionspapier zu Rolle und Perspektiven der DFG im deutschen Wissenschaftssystem. Bonn: DFG, 2022.

|

| [19] |

Parsons M A, Katz D S, Langseth M, et al. Credit Where Credit Is Due—Eos. Washington DC: United States Geological Survey, 2022.

|

| [20] |

강지연. 오픈 사이언스 시대의 공개 동료 평가가 주는 시사점. 한국: 한국연구재단, 2022. Kang J Y. Implications of Open Peer Review in the Era of Open Science. Korea: National Research Foundation of Korea, 2022. (in Korean) |

| [21] |

CommissionEuropean. Open Science and Intellectual Property Rights. Brussels: European Commission, 2022

|

| [22] |

National Science Foundation. FY 2019 Budget Request to Congress. Washington DC: NSF, 2022.

|

| [23] |

Research and InnovationUK. UKRI Corporate Plan 2022-2025. London: UKRI, 2022.

|

| [24] |

科学技術振興機構. 国立研究開発法人科学技術振興機構令和4年度年度計画. (2022-03-28)[2023-02-27]. https://www.jst.go.jp/pr/intro/5th_period/r4plan.pdf. Japan Science and Technology Agency. Annual Plan for the Japan Science and Technology Agency, Fiscal Year 2022. (2022-03-28)[2023-02-27]. https://www.jst.go.jp/pr/intro/5th_period/r4plan.pdf. (in Japanese |

| [25] |

樊春良, 李哲. 国家科研机构在国家战略科技力量中的定位和作用. 中国科学院院刊, 2022, 37(5): 642-651. Fan C L, Li Z. Orientation and role of national scientific research institutions in national strategic scientific and technological strength. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2022, 37(5): 642-651. (in Chinese) |

| [26] |

李天宇, 温珂, 黄海刚, 等. 如何引进、用好和留住人才?——国家科研机构人才制度建设的国际经验与启示. 中国科学院院刊, 2022, 37(9): 1300-1310. Li T Y, Wen K, Huang H G, et al. How to introduce, use and retain talents? —International experience and enlightenment of talent system construction in national scientific research institutions. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2022, 37(9): 1300-1310. (in Chinese) |

| [27] |

徐芳, 晋新新, 吕雯洁, 等. 国际科研评价改革实践与启示——以DORA为代表的探索. 华南理工大学学报(社会科学版), 2022, 24(3): 94-100. Xu F, Jin X X, Lyu W J, et al. International science and technology evaluation reform's practice and enlightenment—A exploration represented by DORA. Journal of South China University of Technology (Social Science Edition), 2022, 24(3): 94-100. (in Chinese) |