数学是打开科技启蒙运动大门的钥匙。在历次科技革命中,数学起到了先导和支柱作用。数学科学是一门典型的横断科学(cross-cutting science),具有高度的抽象性、严格的逻辑性、语言的简明性和应用的广泛性,在现代科研体系中从横断面上将各分支学科链接为一个整体,从而成为整个科技发展的基石。西方发达国家常常把保持数学领域的领先地位作为国家科技创新的战略需求。在这一进程中,科研机构为西方发达国家抓住科技革命机遇、实现科技赶超发挥了关键性的支撑作用。

现代意义上的数学研究机构始于1929年正式成立的哥廷根大学数学研究所,之后数学研究机构逐渐发展成为各国创新体系的重要组成部分。中国科学院数学与系统科学研究院作为中国数学与系统科学研究的中坚力量,在70余年的发展历程中,从无到有、从小到大,走出了一条自主创新的数学研究道路,引领中国数学发展成为一个数学大国,在国际数学舞台上展现了中国数学家的智慧和创造力,在国家科技进步和现代化建设中作出了重要贡献。陈省身在1980年提出的“我们的希望是在21世纪看见中国成为数学大国”[1]这一目标今天已经实现。但是与国际一流数学强国相比,目前中国数学整体上还存在较大差距。突出表现在:虽然整体研究水平明显提升,但是引领性、原创性成果不突出,缺乏具有国际影响力的数学大师,尤其是在国际数学界开辟新方向、开创新领域的水平和能力亟待提高。本文将客观分析并总结经验,以期为中国制定数学强国战略、改进和提升数学管理实践提供决策参考。

1 党领导下的新中国数学事业的发端:从数学所到数学与系统科学研究院中国科学院数学与系统科学研究院的发展历程是中国共产党领导下的新中国数学研究从无到有,再到迎头赶上的历史缩影。1949年,原中央研究院数学研究所迁往台湾,新中国数学研究基础极其薄弱。建院伊始,中国科学院调集苏步青、周培源、江泽涵、许宝禄、华罗庚等一批中国当代最杰出的数学家和物理学家,谋划并筹备中国科学院数学研究所(以下简称“数学所”)。这些数学家和物理学家在20世纪30—40年代,均在西方一流研究机构接受过良好的数学训练。

1950年,数学所筹备伊始,老一辈数学家们以深厚的学术造诣和对新中国数学事业的极大热忱,投入到数学所的建设,这奠定了数学所良好的学术基因和学术传统。

1952年7月1日,数学所正式成立,这标志着党领导下的新中国数学研究建制化的开始。数学所的基本任务是“遵照党及政府的科学方针,发展关于数学基础理论及应用数学的研究工作,培养干部,为国家经济建设服务”[2]。在这一时期,中国的力学、理论物理及计算技术等研究工作作为应用数学的一部分,开始在数学所谋划并起步。自此,在中国逐步建立起了以数学所为学术领导核心,全国各高等院校共同参与组织的数学研究体系,开启了新中国自主创新发展现代数学研究的光辉征程。

1.1 华罗庚关于新中国数学发展的规划在数学所成立前夕,首任所长华罗庚在就职报告中明确提出了“创造自主的数学研究”这一战略目标。华罗庚在这份报告中号召中国的数学工作者在批判性地学习、吸收西方先进成果的基础上进行自主创新,并鼓励大家要有勇气赶超世界数学先进水平。由于当时中国科学院在科研领域的领导地位及华罗庚本人在数学界的威望,这份就职报告在一定程度上成为了新中国数学事业的发展蓝图。

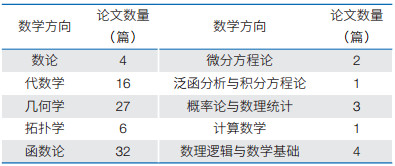

数学所成立时,仅有20余名科研人员和为数不多的研究方向,全国也仅有极少数的人在进行数学研究工作,且很大部分是在以往工作方向上的继续。1949 —1952年,中国的数学研究方向很窄,4年间,全国发表的数学论文仅96篇(表 1)[3]。其中,仅1篇论文发表在Acta Mathematica(《数学学报》)上[4]。

数学所自成立之初,便遵循华罗庚提出的“创造自主的数学研究”这一战略目标,逐步开展研究方向和人才培养工作。在纯粹数学方面,对国内已有基础的数论、代数、拓扑、函数论等方向凝集力量、开展攻坚;对国内基础薄弱的微分方程、概率统计、泛函分析、数理逻辑等方向,在全国范围内选拔学科带头人,组建专门研究小组,并部署相关研究。在应用数学方面,重点发展与国民经济和国防建设紧密相关的分支领域,如微分方程、概率统计、计算机科学。值得一提的是,数学所在成立之初便组建了中国第一个计算机科研小组,并提出了中国首份“电子计算机研究的设想和规划”。1956年,以这个小组成员为核心成立了中国科学院计算技术研究所,成为中国计算机事业的“摇篮”[5]。这一时期,数学所还先后成立了理论力学研究室和理论物理研究室,积极投身于国防建设的科研攻关之中。以秦元勋为代表的数学家们在“两弹一星”研制过程中发挥了重要作用。1961年,数学所成立运筹学研究室,开始在全国范围内推广和应用运筹学,在中国的工业和经济建设中产生了广泛的社会和经济效应。到1958年,数学所的研究人员数量(包括进修教师)已达到100多人,学术氛围浓郁。定期举办线性代数与群论、数论等10余个学术讨论班[6]。

通过努力,在与西方数学界交流受阻的情况下,中国科学院的数学研究工作在基础数学、应用数学、系统科学等多个领域取得了显著成就。华罗庚的“典型域上的多元复变数函数论”和吴文俊的“示性类与示嵌类的研究”分别获得中国科学院首次颁发的科学奖(自然科学部分)一等奖。数学所也涌现出了一批以冯康、王元、陈景润、杨乐、张广厚等为代表的新中国自己培养的年轻数学家,他们取得了一系列重要研究成果:王元在1956年和1957年分别证明的(3,4)与(2,3),是中国数学家在(偶数)哥德巴赫猜想问题研究上取得的首次突破[7];陈景润“陈氏定理”(1,2)在方法上的创新,在1972年发表全文以来,至今仍是这一问题的最好结果。20世纪60年代,冯康在刘家峡水坝的应力分析问题计算中,独立于西方提出了有限元方法,为有限元的实际应用提供了可靠的理论基础,被国际数学同行誉为极具“原创性”的贡献。1976年5月,美国“纯粹与应用数学考察团”访华后,向美国国会递交了一个正式的考察报告。该报告认为中国科学院的数学家们在当时孤立状态下,做出的解析数论、亚纯函数、有限元方法等创造性成果是真正优秀的[8]。1977年2月25日和10月3日,《人民日报》分别发表文章介绍数学所青年数学家杨乐、张广厚和陈景润的杰出工作。数学所年轻的数学家们成为家喻户晓的数学明星,他们的事迹激励了一代又一代中国青年投身于科研事业中,形成了数学所爱国奉献、自强不息、甘于寂寞、勇于创新的优秀学风。在自主创新的战略目标下,数学所勇担责任、艰苦奋斗、在新中国数学事业发展中发挥了火车头作用,在新中国科技发展史上作出了不可磨灭的贡献。

1.2 创新驱动发展:从科学春天迈向数学大国1978年,全国科学大会后,中国科学院的数学研究工作迎来“科学的春天”。面对与国际数学界的巨大差距,中国科学院的数学工作瞄准国际数学前沿,开始努力追赶世界数学先进水平。为适应这一新的发展形势,中国科学院对数学所进行了调整,将部分人员从中分出,先后组建成立中国科学院计算中心(以下简称“计算中心”)、中国科学院系统科学研究所(以下简称“系统所”)和中国科学院应用数学研究所(以下简称“应用所”)。这4个研究所(中心)的科研人员分工合作,积极开展基础数学、应用数学、系统科学和计算科学等基础研究和应用基础研究,使中国科学院数学研究工作走上了健康发展的轨道,逐步形成了一个既与现代数学发展形势相融合,又始终坚持自主创新理念的相对合理的格局。

1985年,在王元等人的积极倡导和推动下,数学所成为中国科学院第一批开放研究所,其他3个研究所也陆续建立了相关的开放实验室,共同贯彻“开放、流动、联合、面向全国、面向世界”的建所方针;之后,大规模接待国内外访问学者,与国内外同行开展合作研究和学术交流。在这一时期,基础数学与应用数学各方向的研究工作得到了全面推进,从“跟跑”到逐渐在个别领域“领跑”,取得了一系列标志性成果。例如:钟家庆关于非负全纯双截曲率的紧凯勒研究引起了国际数学界关注;吴文俊在汲取中国古代数学思想的基础上开创了全新的研究领域——数学机械化。

1998年,中国科学院启动了知识创新工程试点项目,将上述与数学研究相关的4个研究所(中心)整合成为中国科学院数学与系统科学研究院(以下简称“数学院”)。数学院建院以来,首任院长杨乐着手进行了一系列重大改革——调整组织结构、转换运行机制、凝练学科目标、明确主攻方向,建设创新文化,从而使数学院进入新的快速发展时期,逐渐成为一个研究门类齐全、现代化的数学研究机构。在此期间,在中国科学院领导的关怀和支持下,数学院借鉴美国普林斯顿高等研究院的成功模式,引进了香港晨兴集团的资金支持,成立了中国科学院晨兴数学中心(以下简称“晨兴数学中心”)。经过多年的积淀,在丘成桐和杨乐的领导下,晨兴数学中心已形成了一个顶尖的代数算术几何研究团队,成为众多优秀数学家向往的学术中心,并极大地推动了中国数学事业的发展。经过26年的发展,数学院面向国际学术前沿和国家战略需求,以建设国际一流数学研究中心为目标,开拓创新,积极抢占国际数学制高点,在数学与系统科学领域做出了一批原创性、突破性和关键性的重大理论与应用研究成果。

如果仅从学科方向、发文数量2个角度分析,至少在2015年前,中国数学已经完成了向数学大国的跃升。通过对2006-2015年Web of Science数据库论文分析,中国基础数学已在各主要学科方向上有研究有成果,且中国已成为数学领域SCI论文的主要产出国家——发文量仅次于美国,并以较大优势领先于其他国家/地区。其中,2015年,美国数学领域的SCI论文数量为15 700篇,中国论文数量为15 348篇,与美国的数量非常接近[9]。2023年,中国基础数学学科SCI论文数量达到了35 049篇。这一跃升不仅体现在研究成果的数量上,更体现了中国数学在国际舞台上影响力的不断提升。

2002年,第24届国际数学家大会(ICM2002)在北京成功举办,吴文俊担任大会主席——这是第一次在发展中国家召开的国际数学家大会,也是目前唯一由中国数学家担任大会主席的国际数学家大会;2006年,马志明当选为国际数学联盟副主席,是中国数学家首次担任该职位;2006年,吴文俊获得邵逸夫数学奖;2013年,田野获得国际理论物理中心(ICTP)和国际数学联盟(IMU)共同颁发的拉马努金奖,以及晨兴数学金奖;2014年,刘源张获得美国质量学会兰卡斯特奖章(ASQ Lancaster Medal);2019年,郭雷获电子电气工程师协会(IEEE)控制系统学会(CSS)颁发的最高奖“波德奖”(Hendrik W. Bode Lecture Prize),成为迄今获该项国际大奖的唯一华人科学家;2019年,袁亚湘担任国际工业与应用数学联合会主席,这是中国科学家首次在国际应用数学组织中担任重要职位。截至2022年,数学院获得国家自然科学奖一等奖5项,国家自然科学奖二等奖32项,共有13位数学家受邀在国际数学家大会(ICM)上作45分钟报告。2006年第25届国际数学家大会期间,法国高等科学研究院院长布吉尼翁(Jean-Pierre Bourguignon)说:“中国目前的数学专家人数还不多,但这支队伍很快将会壮大起来,因为中国已下决心发展数学研究,国家大量增加投入,并以极其优越的工作条件从世界各地吸引回大量的优秀人才。……中国不但已在物理学、化学等研究领域显示了实力,而且在数学领域的进步更是令人惊叹……中国在国际数学界地位的不断上升将会很快引起世界数学界重新组合。”①2017年,中国科学院对数学院组织国际评估,专家组成员由包括6位欧美科学院院士在内的9位著名数学家组成。该评估认为数学院“是世界一流数学与数学科学中心之一”“在基础数学、应用数学与数学交叉方面都具有最高水平的研究人员”“带动中国其他数学机构发展的火车头”。

① 光明日报驻巴黎记者站.“中国特别重视数学研究”令人惊叹. (2006-08-29). https://www.gmw.cn/01gmrb/2006-08/29/content_471670.htm.

截至2023年,数学院科研人员近300人,其中包括14位中国科学院院士、1位中国工程院院士、48位国家杰出青年科学基金获得者、32位国家优秀青年科学基金获得者。数学院科研人员在国际重要学术机构/组织,在150余种重要国际学术期刊有任职。在基础数学方面,数学院在朗兰兹纲领、BSD猜想与数论、Navier-Stokes方程与流体力学方程、多复变与复几何、随机分析等基础数学重大前沿问题上取得了一系列重要进展与突破。在应用数学方面,围绕科学与工程计算、数据科学统计理论、大规模优化、复杂系统控制理论、计算数学等方向,形成了优势研究群体,服务国家战略,在多项“国之重器”研制过程中解决了关键性数学问题。在数学交叉科学方面,组织攻坚团队,开展建制化研究,在5G、6G通信研发中取得了重要成果;在密码安全、芯片设计、神经网络等方向发挥优势,为国家解决了一批“卡脖子”问题。一批优秀的中青年数学家活跃在国际数学舞台上,获得了国际同行的高度评价。目前,数学院在数学科学主要研究方向上都具有高水平研究团队;在数学科学主要学科方向都建有重点实验室,承担了国家自然科学基金创新研究群体项目,以及主持国家重点研发计划和国家科技重大专项。

作为我国数学研究和培养高水平数学人才、学科门类与综合实力最强的基地,中国科学院数学与系统科学研究院在共和国科技发展的关键时刻作出了历史贡献。数学院的建院历程和“创造自主的数学研究”之路,是一段自力更生、不断创新与突破的历程,是中国现代数学发展史上的一段辉煌篇章。从建所初期的一穷二白和艰辛起步,到逐步追赶和全面发展,再到创建国际一流研究中心,70余年的发展见证了中国数学与系统科学研究自立自强、自主创新的历史性变革。虽然与国际一流数学强国相比,中国数学还存在不小的差距,但已打下坚实的基础,具备了实现数学强国目标的客观条件,实现数学强国的梦想未来可期。

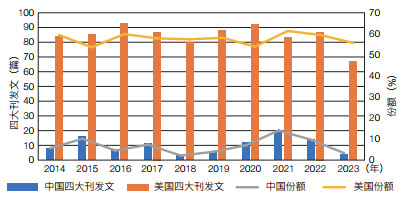

2 启示及展望当前,中国在数学领域的顶级基础研究成果产出能力方面与国际一流数学强国相比,仍存在显著差距。通过对2014-2023年中美两国在数学四大顶级期刊上的发文数据②进行分析发现:美国在数学四大期刊上的年度发文量远超中国(图 1)。10年间,中国每年在数学四大顶级期刊的年发文量仅为3—19篇,而美国则每年保持在67—93篇。2015年中国在数学四大顶级期刊发文量首次历史性突破了个位数,达到了16篇。2021年中国在数学四大顶级期刊发文量达到最高,为19篇,但这一数量仍不及美国同年发文量的1/4。中国在数学类SCI发文量和高被引频次的增长,主要归因于产出规模的扩大所带来的“红利”。近20年来,中国每年培养的理科学生数量远超西方所有国家的总和。然而,从消除数学科研体量影响后的篇均影响力指标来看,中国与美国、法国和俄罗斯等数学强国相比,仍然存在较大差距。现阶段,中国数学研究呈现的特点是“大已大、强未强”。在论文产出规模持续扩大的同时,中国数学需进一步关注学术质量的提升。

② Inventiones Mathematicae(《数学进展》)、Annals of Mathematics(《数学年刊》)、Acta Mathematica(《数学学报》)、Journal of the American Mathematical Society(《美国数学会杂志》)是国际数学领域最具影响力的期刊,被誉为国际数学界四大顶级期刊。此处中国发文数据中,不包含港澳台地区数据。

|

| 图 1 2014—2023年中美两国在数学四大顶级期刊发文数量及占世界份额 Figure 1 Number of articles published by China and the United States in top four mathematics journals and their shares in the world from 2014 to 2023 |

尽管与一流数学强国仍存在差距,但中国数学在过去70余年的发展已显著缩小了这一差距,并打下了坚实的基础,为数学强国的创建做好了准备。中国数学未来的发展应聚焦于以下5个方面。

(1)建立健全多元化的顶尖数学人才引入机制。70余年来,中国数学的发展主要依赖本土数学家,走出了艰难的自立自强发展道路。在我们自己培养的数学家中,已有不少中青年数学家已达到国际领先水平,但还缺乏像华罗庚、陈省身这样的领军人物、战略科学家。目前,中国高校、科研机构及企业研究院所引进的国外顶尖数学人才主要是华裔或者中国自己培养的学生。真正引进的非华裔顶尖数学家在中国绝大多数科研机构并不普遍。从美国数学的强国之路可以看到,20世纪30年代至今,美国引进的一大批顶尖数学大师,从而完全改变了美国数学的面貌,美国的数学研究从那时起已经是国际化、全球视野下的科学研究,是“联合国”型的数学研究。今天,在哈佛大学、普林斯顿高等研究院的数学教职名单中绝大多数是引进的外籍数学家,这无疑催生了多元化、国际化的学术视野和学术交流,更加有利于产出创新性成果。以中国科学院数学院为例,目前引进的6位常聘外籍数学家以工作签证形式为主,真正移民来华,安心长期致力于中国数学事业的潮流和配套机制在中国尚未形成。除此之外,也要关注引进优秀的、潜在的年轻数学人才。20世纪30年代,赫尔曼·外尔(Hermann Weyl)在接受美国普林斯顿高等研究院邀请时提出“研究院同样要为比较年轻的学者打开大门,不要只盯着功成名就的大人物”。于是,刚满30岁的冯·诺依曼(John von Neumann)受邀至美国,成为当时美国普林斯顿高等研究院最年轻的终身教授,后来成为“现代计算机之父”,也是美国“曼哈顿计划”的关键人物。

(2)调整现行数学学科人才培养模式和理念,改革青年数学人才的选拔和培养机制。中美两国政府都将数学教育和人才培养提升到战略高度,但是研究型人才培养的来源和发展路径不同。美国每年数学学科硕士、博士招生是面向全球接受申请招募,全球范围内数学拔尖人才的选拔、抢夺在这个时刻实际上已经开始了。数据分析显示,美国每学年毕业的硕士、博士数量并不高,且半数以上是外籍学生,能够获得的人均教育资源更多。25—35岁恰恰是一个数学家创造力最强的时期,这些年轻人在美国良好的科研环境和环球视野下,很快得到成长,较易做出成果。国际生源、适度规模、师资强、资助高,这些因素综合导致美国的数学教育发展路径是“精英路线”。目前,中国在每年的硕士、博士招收中较少有国际生源,且比例低,主要为亚裔和第三世界国家资助计划的学生。近年来,各高校开始结合申请制招生,但是硕士、博士的招生主要还是采用考试制来选拔人才。此外,表面上看,政府每年给予数学学科的投入不断增加,但是大学“双一流”建设、扩招等因素,导致每年数学专业学生也在逐年增加,一方面,中国数学教育的师资和投入跟不上,导致选拔来的数学好苗子毕业后很可能流失,或者转行去了短期更容易见到成果和收益的金融或者计算机专业;另一方面,在政府有限的资源投入下,年轻人能够申请到基金和项目、晋升、评奖以及就业的竞争压力越来越大。这就驱使年轻科研人员选择较容易做的课题,容易出成果、快速发文章,不敢碰大问题和难问题,抹杀了原始创新能力。尽快改变过去几十年来的数学人才选拔和培养理念乃是重中之重,这将为我国整个数学研究的发展提供“土壤”和“基石”。

(3)进一步完善数学科研资金管理机制。国家应继续加大对基础研究的投入力度,通过机制设计,发挥出科研经费的使用效率。近年来,国家对数学研究的投入不断加大。例如,2021年修订的《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》中,对基础数学研究的预算制项目间接费用的核定比例提高到了60%(500万元及以下部分)。但是在现有的体制机制下,资金的使用效率并未能很好地发挥出来。美国联邦政府和私营基金对数学科学研究的投入逐年增加,资金支持能够照顾到各年龄阶段数学科研人员,尤其重视对博士和博士后这些潜在的数学家们的资金支持,比较而言,博士后能够申请到资金资助的机会更多、竞争更小、资助金额更大,这有利于年轻人安心科研。中国虽然现在也有未来科学大奖、新基石科学基金会等私营基金,聚焦原始创新、鼓励自由探索,奖金高达100万—300万美元。但是,从近年的获奖名单来看,这些高额奖金大都面向的还是已成熟、成名的数学家。近期未来科学大奖的获奖者包括:许晨阳(2017年)、王小云(2019年)、彭实戈(2020年)、莫毅明(2022年)、孙斌勇(2024年)等。对数学家而言,博士和博士后阶段是其产出成果的最关键时期。因此,建议尽快增加对年轻人,尤其是博士和博士后群体的资金支持,让热爱数学的年轻人能够安心研究,勇于挑战数学难题、勇于承担国家重任、积极投身国家重大需求,深入研究“卡脖子”技术背后的基础科学问题,而非盲目追逐“帽子”等荣誉。此外,要尽快改变管理机制,给基础科研经费松绑。在项目经费的申请、使用、结题等环节不应占用数学家太多的时间和精力,避免年轻人被基金申请与绩效考核的“战车”绑架。

(4)提升数学期刊国际影响力,增强中国数学在国际数学界的话语权。学术期刊作为学术交流和成果发布的重要载体,在一定程度上能够反映了一个国家的创新能力和学术核心竞争力。重视出版发行数学专业期刊,是20世纪美国数学学科蓬勃发展的因素之一。例如:1884年创办的Annals of Mathematics(《数学年刊》)、1896年创办的Mathematical Review(《数学评论》)至今依然是国际数学界极为重要的一流期刊;其中,Annals of Mathematics是国际公认的数学领域顶尖期刊之一,它和后来创刊的Journal of the American Mathematical Society(《美国数学会杂志》)一并被誉为国际数学研究领域的四大顶级期刊之二,这不仅为美国数学赢得了极高的学术声誉,也为美国拿到了学术评价的话语权。因此,做出具有世界影响力,甚至是世界权威的中国数学学术期刊迫在眉睫,应发挥举国体制,下大力气打造中国人自己的高水平数学期刊品牌,建立中国数学自己的评价体系,增强学术自信,将中国数学推向国际学术平台的前沿。

(5)构建更加开放、自由、宽松的科研环境。数学学科研究和其他基础实验科学,如物理学、化学、生命科学等有很大的不同。数学研究有一个积累的过程,特别是基础数学,不是一年两年或者三年五年攻关就能取得突破的,也不是加大资金投入、扩大招生、马上就能看到成果,要尊重数学科学发展的规律。坚持基础性研究就意味着时间与资源的投入和对失败的宽容,在整个社会崇尚实用主义的今天,要最大限度容忍数学家们的“自由探索”。一方面,国家要引导和培育整个社会支持和鼓励数学研究的氛围,科研机构和大学要营造潜心向学的良好科研生态,给数学家宽松的环境,不要打扰,让他们思考、访问和交流,心无旁骛从事基础研究和原始创新。另一方面,建议国家对于基础数学研究的评估和资金投入,尽快建立国际专家评估体系。对标国际一流,建设有国际影响力的数学研究平台,扩大高水平的开放与合作,形成富有特色和具有国际影响力的数学学派,提高中国数学的国际竞争力。

| [1] |

张奠宙, 王善平. 陈省身传. 天津: 南开大学出版社, 2004. Zhang D Z, Wang S P. The Biography of Shiing-Shen Chern. Tianjin: Nankai University Press, 2004. (in Chinese) |

| [2] |

华罗庚. 创造自主的数学研究. 大连: 大连理工大学出版社, 2019. Hua L G. Creating an Independent Path in Mathematical Research. Dalian: Dalian University of Technology Press, 2019. (in Chinese) |

| [3] |

华罗庚, 关肇直, 段学复, 等. 十年来的中国科学(数学1949—1956). 北京: 科学出版社, 1959. Hua L G, Guan Z Z, Duan X F, et al. Ten Years of Chinese Science (Mathematics 1949-1956). Beijing: Science Press, 1959. (in Chinese) |

| [4] |

Su B C. Extremal deviation in a geometry based on the notion of area. Acta Mathematica, 1951, 85: 99-116. DOI:10.1007/BF02395743 |

| [5] |

李文林. 从蓝图到宏业――华罗庚的所长就职报告与中国科学院的数学事业. 中国科学院院刊, 2019, 34(9): 1028-1035. Li W L. Magnificent mathematics arising from blueprint—Hua loo-Ken's address and mathematical development at CAS. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2019, 34(9): 1028-1035. DOI:10.16418/j.issn.1000-3045.2019.09.007 (in Chinese) |

| [6] |

陆启铿. 数学所六十年——一些个人的回忆//数学的乐园——庆祝中国科学院数学研究所成立60周年. 北京: 科学出版社, 2013: 169-192. Lu Q K. Sixty years of the Institute of Mathematics: Personal recollections// The Paradise of Mathematics: Celebrating the 60th Anniversary of the Institute of Mathematics, Chinese Academy of Sciences. Beijing: Science Press, 2013: 169-192. (in Chinese) |

| [7] |

邹大海, 魏蕾. 中国数学家在偶数哥德巴赫猜想研究上的首次重要突破. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版), 2023, 52(5): 450-456. Zou D H, Wei L. The first important breakthrough to the research on the binary goldbach conjecture in China. Journal of Inner Mongolia Normal University (Natural Science Edition), 2023, 52(5): 450-456. (in Chinese) |

| [8] |

Anne F, Saunders M L. Pure and Applied Mathematics in People's Republic of China: A Trip Report of the American Pure and Applied Mathematics Delegation. Washington D C: The National Academies Press, 1977.

|

| [9] |

丁洁兰, 杨国梁, 岳婷, 等. 数学十年: 中国与世界基于2006-2015年SCI论文的文献计量分析. 科学观察, 2019, 14(5): 3-22. Ding J L, Yang G L, Yue T, et al. Mathematics in the past decade: China and the world-A bibliometric analysis based on SCI papers from 2006 to 2015. Scientific Observation, 2019, 14(5): 3-22. (in Chinese) |