中国科学院长春光学精密机械与物理研究所(以下简称“长春光机所”)始建于1952年(前身为“中国科学院仪器馆”),由是新中国第一个光学专业研究所,被誉为“中国光学的摇篮”。

建所以来,长春光机所取得“八大件,一个汤”、第一台国产红宝石激光器、第一台国产大型电影经纬仪等重大科研成果2 000余项,获授权专利3 000余项,累计获得国家级科技奖励117项(特等奖5项、一等奖8项、二等奖36项),省部级以上科技奖励411项,并获得“全国五一劳动奖状”“全国文明单位” “中国载人航天工程突出贡献单位”等国家级荣誉称号。

1 长春光机所发展现状党的十八大以来,长春光机所定位于国际一流的精密仪器与装备创新研究基地,坚持“四个面向” “四个率先”和“两加快一努力”,确定了“需求导向、创新引领、以人为本、稳中求进”的发展思路,制定了一系列重要举措:①强化所级战略引领,增强建制化研究能力。一方面强化以全国重点实验室为核心的高质量创新模式,另一方面设立10余个所内创新研究室,前瞻性部署战略创新项目。例如,2023年部署了引力波探测技术与装备、皮米精度光学制造技术及装备、超精密检测技术与装备3个基础性、前瞻性重大创新项目,所层面共支持1.4亿元。②调整优化组织模式,将所级战略目标层层分解。建立实验室、部门、岗位三级关键绩效指标(KPI)考核机制,激励担当作为。开展项目组织专业化改革,推动课题组负责向部门负责转变,增强部门层面统筹优化和资源配置能力,实现技术专业化、管理精细化、保障一体化和技术/任务/资源统筹。③加大人才培养力度。在国家级、中国科学院级人才计划之外,自主设立“聚光”“曙光”“旭光”“青年特殊奖励计划”“重大项目津贴”等多层次所内人才计划,为有潜质的青年人才搭建平台、创造条件。同时,成立“大珩学院”,与德国耶拿大学、美国罗切斯特大学、英国南安普敦大学、中国科学技术大学、浙江大学、华中科技大学、武汉大学、南开大学签署了联合培养协议,大力加强学生教育。④布局一流科研条件平台。统筹谋划、前瞻投入、整合资源、优化管理,打造了涵盖设计仿真、材料制备、先进加工和系统集成测试的国际一流水平系列科研平台。⑤推进数字化与知识服务平台建设。在管理中,以数字化、信息化为依托推进管理体系融合,实现无纸化办公和管理,提质增效。2023年启动“数字长光”建设,进一步推进数字化转型。建设Light系列世界一流科技期刊集群,并以此为平台推动国际交流与合作——先后建立微纳光子学与材料国际实验室、Bimberg中德绿色光子学研究中心等2个国际联合实验室,以加强基础科研实力。⑥坚持以科技创新为核心的“研产学”并举,形成科技创新、产业发展、人才引育的良性互动。聚焦世界科技前沿和国家战略需求,围绕研究所主责主业,不断完善知识产权管理,明确科技成果转移转化的收益分配、成果转化类项目结余经费管理等,促进科技成果转移转化。

通过以上系列发展举措,长春光机所相继获得国家自然科学基金创新群体项目、国家自然科学基金重大项目、国家杰出青年科学基金项目、中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划等重大基础类项目。承担的科研任务体量大幅增长,新签科研合同额从2014年的14亿元增长至2023年的40余亿元。科技成果产出方面,2019—2023年,研制了空间科学探测、测量与遥感光学载荷,航空测量、测绘与遥感载荷,地基大口径望远镜,大口径反射镜,大面积光栅器件,高性能图像传感器,以及高通量基因测序仪等多类型仪器设备和关键器件,有力保障了前沿科学、国防安全、经济主战场和人民生命健康等领域重大需求。科研条件建设方面,2019—2023年,累计获得条件建设类项目合同11.13亿元,完成“十三五”科教基础设施重点项目“大口径空间光学载荷综合环模试验平台”建设任务,助力我国空间光学载荷综合环境模拟试验能力有效提升。“十四五”科教基础设施项目“超大型空天光学探测装备综合试验研究平台”获得国家发展和改革委员会立项批复,持续引领我国新一代空天光学探测装备的发展。产业化方面,长春光机所现有核心企业52家,其中上市公司2家、国家级专精特新“小巨人”企业9家、制造业单项冠军企业2家,形成了以精密仪器与装备为鲜明特色的光电子产业集群。2019—2023年,长春光机所产业系统累计实现销售收入超过140亿元,提供社会岗位5 000余个,成功将长春光机所的科技优势融入地方经济发展之中。

长春光机所已逐渐发展为多学科、综合性、基地型研究所,向全国各地输送了成千上万名光学从业者,有28位曾在所工作或学习过的科研工作者当选为中国科学院、中国工程院(“两院”)院士。目前,长春光机所在职职工2 570人,其中,各类高层次人才50余人,各类领域专家300余人,高级职称员工900余人;设立了21个科研部室,拥有6个国家级重点实验室/工程中心、5个院级重点实验室、2个国际联合实验室,是中国科学院规模最大的研究所之一。

2 建所历程:历史悠久,兼收并蓄,厚积薄发长春光机所的建所历史最早可以追溯到新中国成立前夕——1949年9月,在丁瓒和钱三强起草的《建立人民科学院草案》中,建议设立仪器制造部。1950年,时任中国科学院副院长李四光、卫生部副部长贺诚、教育部副部长韦悫、文化部副部长丁西林等4人将此事付诸行动,联合提议组建仪器工厂。该提议被政务院采纳,决定在中国科学院内设立仪器馆。1951年初,中国科学院在北京组建仪器馆筹备处,由丁西林任筹备委员会主任,王大珩任副主任并负责具体筹建工作。1952年初,该筹备处迁往长春,筹建仪器馆,并于1953年初正式成立中国科学院仪器馆。1957年,更名为“中国科学院光学精密机械仪器研究所”。

1960年,为集中优势力量攻坚150-1大型电影经纬仪任务,中国科学院党组将原中国科学院光学精密机械仪器研究所与原中国科学院机械研究所合二为一,并更名为“中国科学院光学精密机械研究所”。20世纪末,为推进中国科学院知识创新工程,充分发挥原中国科学院光学精密机械研究所和原中国科学院长春物理研究所的科技力量,实现优势互补,1999年7月中国科学院做出两所整合的决定,成立了中国科学院长春光学精密机械与物理研究所。

3 重要里程:援建分建,光学摇篮,天下为公在70余年的发展历程中,长春光机所分建、援建了中国科学院光学精密机械研究所上海分所(1964年分建,现“中国科学院上海光学精密机械研究所”)、长春光学精密机械学院(1958年建立,现“长春理工大学”)、中国科学院光电技术研究所(1973年分建)等;援建了中国科学院光学精密机械研究所西安分所(1961年援建,现“中国科学院西安光学精密机械研究所”)、中国科学院南京天文仪器厂(1963年援建,现“中国科学院南京天文光学技术研究所”和“中国科学院南京天文仪器有限公司“)、中国科学院北京科学仪器厂(1964年援建,现“北京中科科仪股份有限公司”)、中国科学院安徽光学精密机械研究所(20世纪60年代末—1976年援建)、中国科学院苏州生物医学工程技术研究所(2008年援建)、季华实验室(2018年援建)等,为中国光学事业作出了重大贡献,被广泛誉为“中国光学的摇篮”。

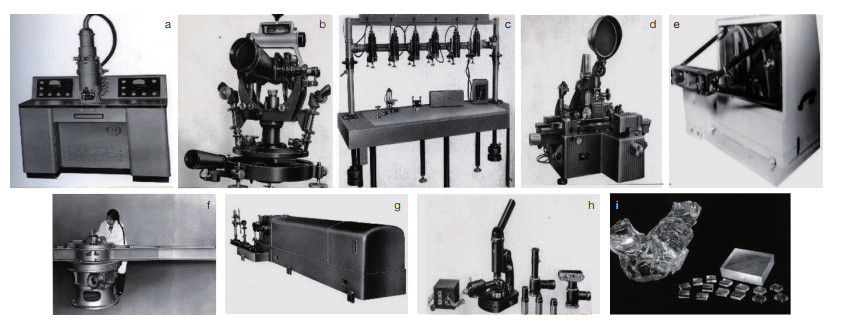

4 重大成果:战略引领,布局学科,开拓创新建所之初,新中国百废待兴。为大力发展中国光学事业,长春光机所攻坚克难,于1958年在国内率先研制出8种代表性精密仪器及一系列新品种光学玻璃,被称为“八大件,一个汤”(图 1)。此后,长春光机所始终坚持围绕国家发展战略和任务,不断调整科研方向。党的十八大以来,长春光机所面向航天、航空、光电测控与探测等国家战略需求,围绕发光学、应用光学、光学工程、精密机械与仪器等学科布局,开展技术与装备创新研究。在空间光学技术、航空光学技术、先进光学材料与加工技术、光电测控与探测技术、先进光栅制造技术、激光器技术、高端民生装备技术等方向取得了众多重大突破性成果,完成了多个标志性重大型号任务研制。大口径光学技术达到国内领先、国际先进水平。航空、测控等光电装备与国外产品的性能差距进一步缩小,基本达到国外同等装备水平,应用领域也进一步扩大。超精密光学方面,承担的国家科技重大专项“02专项”系列任务陆续取得突破,正逐步缩小与国外的技术差距。

|

| 图 1 “八大件,一个汤” Figure 1 Eight major innovations and one series of optical glass (a)电子显微镜;(b)高精度经纬仪;(c)多倍投影仪;(d)万能工具显微镜;(e)光电测距仪;(f)晶体谱仪;(g)大型水晶摄谱仪;(h)高温金相显微镜;(i)光学玻璃 (a) Electron microscope; (b) High-precision theodolite; (c) Multi-maginification projector; (d) Universal tool microscope; (e) Electrooptical distance meter; (f) Crystal spectrometer; (g) Large crystal spectrograph; (h) High-temperature metallographic microscope; (i) Furnace of optical glass |

长春光机所从1965年起开始布局空间光学学科,逐渐掌握了空间光学精细遥感的总体技术、空间环境下的光机结构轻量化设计、空间环境下的抗干扰电子学设计、空间环境下的热控设计等关键技术,研制出国内领先、单项指标达到国际先进水平的空间光学遥感载荷,在大气、气象等应用中发挥了重要作用。

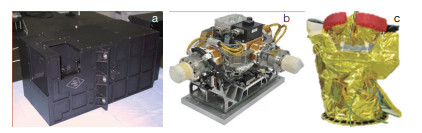

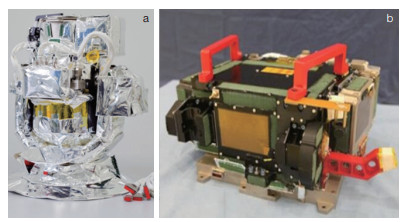

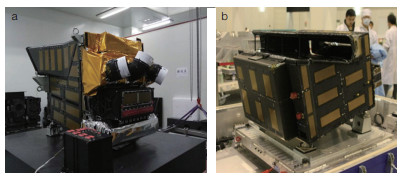

基于空间光学的学科布局与技术发展,长春光机所承担了“神舟”“嫦娥”“风云”“天宫”等国家重大计划中的一系列重要科研任务,包括:①“风云三号A星”紫外臭氧垂直探测仪(图 2a),于2008年发射,通过高精度平面光栅双单色仪扫描获得160—400 nm紫外大气后向散射光谱数据,进一步反演获取大气中臭氧的垂直廓线分布。②“风云三号C星”太阳辐射监测仪(图 2b),于2013年发射,是全球第一个以自主对日方式连续观测太阳总辐照度的航天仪器,在航天太阳观测领域取得了重大突破。③“风云三号D星”广角极光成像仪(图 2c),于2017年发射,可获取极光形态随时空变化的过程数据,是全球首台从空间获取远紫外波段、高时间分辨率、大空间范围极光图像的遥感仪器。④“嫦娥三号”极紫外相机(图 3a),于2013年发射,是世界首台月球着陆的极紫外波段成像仪器,通过集成30.4 nm光学系统、单光子成像探测器和跟踪系统,可对地球周围的等离子层进行高分辨成像探测。⑤“天宫二号”紫外临边成像光谱仪(图 3b),于2016年发射,是专门探测地球临边大气层的遥感仪器,可对地球大气进行“层析式”探测研究,已获取了大量连续光谱,多方位大气数据和地外月球紫外图像。⑥“碳卫星”高光谱CO2探测仪(图 4),于2016年发射,其最高光谱分辨率可达0.04 nm,使我国初步实现了对全球的大气CO2浓度的监测,提升了我国在国际气候变化问题上的话语权。⑦“高分六号卫星”高分相机和宽幅相机(图 5),于2018年发射。高分相机可获取全色/多光谱高分辨率图像数据;宽幅相机在国内首次采用自由曲面离轴四反光学系统和国产长线阵CMOS图像传感器,具备超大幅宽成像和8谱段的光谱成像能力,并在国内首次实现了红边谱段成像。⑧“天问一号”高分辨率相机,于2020年发射,随探测器完成中国首次火星探测任务,实现对火星表面重点区域的精细观测,为开展火星表面地形地貌、地质和气候等相关研究提供数据支撑。⑨“羲和号”空间太阳Hα成像光谱仪,于2022年发射,在国际上首次实现了空间太阳Hα波段的成像。目前,长春光机所正在研制我国首个在轨可维护空间望远镜巡天光学设施(CSST),以大面积、高分辨率、宽谱段的深度巡天为目标,可实现与空间站的定期对接、补给、维护、维修和升级等。

|

| 图 2 “风云三号”的紫外臭氧垂直探测仪(a)、太阳辐射监测仪(b)和广角极光成像仪(c) Figure 2 Solar backscatter ultraviolet sounder (a), solar irradiance monitor (b), and wide-angle auroral imager (c) of Fengyun-3 series of satellites |

|

| 图 3 “嫦娥三号”的极紫外相机(a)和“天宫二号”紫外临边成像光谱仪(b) Figure 3 Extreme-ultraviolet camera of Chang'e-3 satellite (a) and TG-2 ultraviolet limb imaging spectrometer (b) |

|

| 图 4 “碳卫星”高光谱CO2探测仪 Figure 4 TanSat's hyperspectral CO2 detector spectrometer (CDS) |

|

| 图 5 “高分六号卫星”高分相机(a)和宽幅相机(b) Figure 5 High-resolution camera (a) and wide-swath camera (b) of Gaofen-6 satellite |

长春光机所的航空光学布局,发端于1958年研制的航空摄影机。此后,研制了系列多光谱相机,以及我国第一台通用小型无人驾驶飞机测量电视摄像系统。经过几十年发展,长春光机所先后研制了一系列航空光学遥感载荷,实现了从低空到高空,从超近程、近程、中程到远程,从低速、高速到超高速系列光学遥感载荷的全面覆盖,创造了数个国内第一。2018年研制的航空三线阵立体测绘相机(图 6)已达世界领先水平。同年,“高性能航空光电成像与集成制造技术”以长春光机所为独立完成单位获国家科学技术进步奖一等奖。

|

| 图 6 航空三线阵立体测绘相机 Figure 6 Aerial three-line array stereo mapping camera |

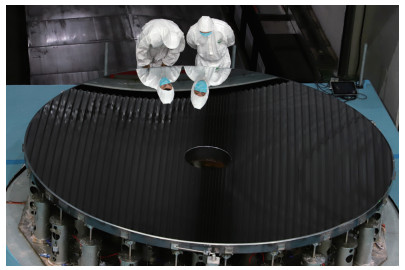

长春光机所从建所初期即布局先进光学材料与加工技术,于1953年熔制出中国第一炉光学玻璃,并陆续探索出大尺寸光学玻璃、红外玻璃、激光玻璃、无色玻璃新品种及特种玻璃等40多种典型光学玻璃的生产工艺。近年来,发展了超大口径/超轻量化碳化硅(SiC)反射镜制备技术与装备、SiC颗粒增强铝基复合材料制备技术与装备、纤维增韧SiC复合材料制备技术与装备、先进光学元件加工技术等研究方向。目前,已具备米级以上单体SiC反射镜坯、4 m量级SiC连接镜坯,以及面密度低于15 kg/m2 SiC反射镜坯的制备能力;建立了从材料铣磨、抛光、镀膜、装调、检验到环境试验的完善光学元件加工平台,可为国家大型光学工程项目提供反射镜及其结构支撑材料。2018年,长春光机所研制成功了具有完全自主知识产权的4.03 m高精度SiC非球面反射镜(图 7),技术水平已经跻身国际先进行列。

|

| 图 7 4.03 m高精度SiC非球面反射镜 Figure 7 4.03 m high-precision SiC aspheric reflecting mirror |

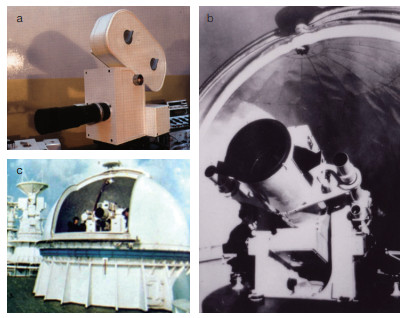

建所初期,长春光机所为我国原子弹爆炸试验和导弹飞行试验分别研制了高速摄影机(图 8a)及光冲量计,和中国第一台大型经纬仪——150-1大型电影经纬仪(图 8b)。之后,长春光机所又研制了机动式电影经纬仪、船载式电影经纬仪(图 8c)等系列电影经纬仪,为发展中国光电测控技术打下了坚实基础。近年来,长春光机所布局大口径光电探测技术,在主动光学技术、自适应光学技术、光学系统技术、精密跟踪与控制、先进成像与信息处理、大型精密结构等方面处于国内领先水平。

|

| 图 8 高速摄影机(a)、150-1大型电影经纬仪(b)和船载式电影经纬仪(c) Figure 8 High-speed camera (a), 150-1 large film theodolite (b) and shipborne film theodolite (c) |

长春光机所长期布局先进光栅研究方向,于1959 —1965年研制了中国第一台光栅刻划机(图 9a)和中国第一块衍射光栅。党的十八大以来,长春光机所已掌握了先进光栅设计、制造、复制和检测的完备技术。2016年,长春光机所攻克18项关键技术,取得9项创新性成果;研制出大型高精度衍射光栅刻划机(图 9b),以及世界最大面积中阶梯光栅(图 9c),标志着长春光机所的大面积中阶梯光栅制造技术达到了国际先进水平。基于在先进光栅制造技术领域的布局和突出成果,长春光机所成为国家光栅制造与应用工程技术研究中心的依托单位,其研制的光栅被广泛应用于空天遥感成像、天文望远镜、原子分子光谱仪等仪器设备中,满足国防和民生建设中的迫切需求。

|

| 图 9 中国第一台光栅刻划机(a)、大型高精度衍射光栅刻划机(b)和中阶梯光栅(c) Figure 9 First grating scribing machine in China (a), large grating scribing machine (b) and echelle grating (c) |

1961年,长春光机所研制了中国首台红宝石激光器(图 10),仅比国外晚1年。此后,长春光机所布局宽禁带半导体、大功率半导体激光、先进稀土发光材料物理器件、发光及平板显示、有机光电子、高重频大功率气体激光器等技术研究,发展了具有自身特点的激光技术应用研究。其中,大功率半导体激光器芯片与合束技术、大功率气体激光器等技术和器件达到国内先进水平;在国际上首次突破瓦级高功率垂直腔面发射激光器(VCSEL)技术,并持续突破百瓦级VCSEL单管及列阵技术,实现多项“世界第一”。如今,长春光机所在国内VCSEL领域拥有超过一半的授权发明专利,目前正在吉林省的支持下积极申报国家半导体激光技术创新中心。

|

| 图 10 中国第一台红宝石激光器 Figure 10 First ruby laser in China |

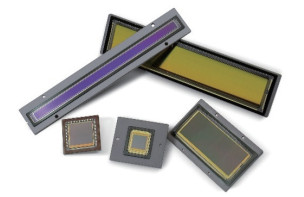

长春光机所面向高性能CMOS图像传感器、高端医疗仪器设备、高维光信息探测器,发展高端民生装备技术。通过人才引进和成果转化等多种形式,陆续实现CMOS设计、背照、封装等核心技术的自主可控。目前,已经开发出高速线阵(GL系列)、高灵敏度低噪声(GSENSE系列)和高分辨率大靶面(GMAX系列)等高性能CMOS图像传感器(图 11),性能跻身国际领先水平。建立了国内首条、世界第3条背照式工艺生产线,实现了高性能CMOS成像探测器背照式关键加工技术自主可控。目前,全工艺流程已实现贯通,并进入小批量试生产阶段。

|

| 图 11 高性能CMOS探测器 Figure 11 High performance CMOS detector |

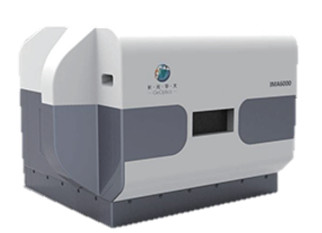

2018年,长春光机所联合深圳华大基因研制了IMA6000型基因测序设备(图 12),测序通量等主要技术指标达到全球最高水平。首批产品移交深圳国家基因库,参与了国家百万人全基因组测序计划。基因测序设备的成功研制标志着我国在基因测序设备研制方面走在了世界前列。

|

| 图 12 IMA6000型基因测序设备 Figure 12 Gene sequencing equipment model IMA6000 |

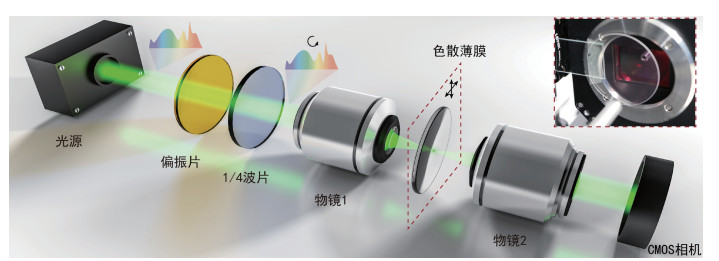

2021年起,长春光机所布局高维度光信息探测器件;历经3年,实现了世界首个通过单个器件、单次测量实现复杂光强、偏振、光谱信息探测的微型高维探测器(图 13),并获批专利;相关论文2024年发表于国际顶尖杂志Nature。

|

| 图 13 微型高维探测器 Figure 13 Miniaturized high-dimensional detector |

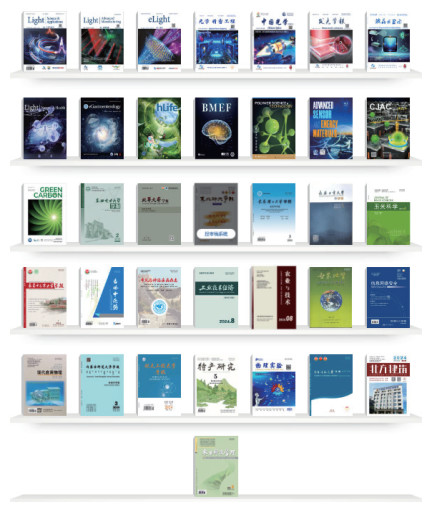

长春光机所高度重视科学出版与传播,打造了Light品牌期刊集群,享誉国际。目前,Light品牌期刊集群包含36种学术期刊,含1种旗舰主刊、8种自办子刊、27种合作期刊(图 14)。Light品牌期刊集群定位独特,拒绝盲目追求影响因子、拒绝贪多求大,而是发展小、精、特的中国自主品牌高影响力期刊集群。对比于拥有144年历史、同样以小而精而闻名的的Science期刊集群(目前拥有1种旗舰主刊、5种自办子刊、16种合作期刊),Light品牌期刊集群的发展既高速度又高质量。值得一提的是,旗舰刊Light: Science & Applications于2012年创刊,入选2019年中国科技期刊卓越行动计划领军期刊,是联合国教科文组织“国际光日”金牌合作方,获中国出版界最高奖——中国出版政府奖(2021年),被《人民日报》誉为“中国品牌”(2023年)。Light: Science & Applications 2023年影响因子20.6(数据来源:2024年发布的JCR 2023),在创刊仅12年的历史中有9年位于SCI国际光学领域期刊前3位。子刊eLight首个影响因子高达27.2,实现了Light品牌的自我超越。基于期刊集群,长春光机所发起了系列高影响力学术活动,其主办的Light Conferences系列会议,吸引50多个国家的上万名参会者;2024年,Light Conference-长春、Light Conference-新加坡分别成为长春国际光电博览会和新加坡光电博览会的学术主会;其主办的Rising Stars of Light(全球光学未来之星)由国内外顶尖院士担任评审委员会,全球一流名校的教授参赛,成为享誉国际的高公信力大奖;主办的全国光学与光学工程博士生学术联赛由华为技术有限公司独家赞助,被全国多所“双一流”高校认证为国家级赛事;主办的“中国光学十大社会影响力事件”评选每年吸引10万+ 人次参与投票,成为联结科学与社会的重要举措。

|

| 图 14 Light品牌期刊集群 Figure 14 Light Brand Journal Cluster |

回顾70余年发展历程,长春光机所虽然历经了分建、援建,东北经济下滑,以及信息化时代变革等历史挑战,但却始终处于光电领域“龙头”地位,取得了辉煌成果,是中国科学院75年改革创新发展,实现国家科技发展历史性跨越的缩影和精彩体现。

(1)面对内外部形势的变化,坚持以国家重大需求引领学科发展,建设健全完整的学科体系。长春光机所分建、援建其他科研单位时,因部分核心业务及优秀科研人员的调出,不可避免地对自身发展产生了不利影响。但长春光机所始终坚持以开放、发展的目光看待挑战,在变革中寻找新机遇、新突破、新合作,并通过引入外部竞争激发自身驱动力。在基础理论、先进材料、关键器件、先进加工技术和系统集成等方面,不断发展全链路核心技术。例如,面向大型光学仪器的国家战略需求,长春光机所于2009年底启动“大口径高精度非球面反射镜制造系统”全链条技术攻关,历经8年完成了SiC镜坯制备、非球面加工检测、SiC表面改性镀膜等制造设备研制技术与工艺研究,形成了具有自主知识产权的“4 m量级高精度SiC非球面集成制造平台”,并依托平台完成了4 m量级高精度SiC非球面产品研制,填补了多项国内空白,打破了国外在大口径非球面制造技术的垄断地位,大幅提升了我国高性能大型光学仪器的研制水平。通过加强全链路技术的核心竞争力,从而立于不败之地。

(2)面对东北经济形势的挑战,长春光机所通过构建完备的引才育才留才制度体系,稳步建设国家创新人才高地。长春光机所借助东北外部诱惑较少、生活压力较小等地域环境优势,以及自身在本地的待遇优势,引入一大批既有丰富经验,又踏实肯干的高端创新人才,并为所内人才构建了良好的事业发展平台和工作环境。通过加强与地方政府合作,构建本所科研人员的社会认可度与满足感,为科研人员坚守岗位、聚焦创新营造了良好的氛围。例如,提前预判半导体芯片产业的重要性,长春光机所于2012年从欧洲引进CMOS研发团队,成立长春长光辰芯微电子股份有限公司(以下简称“长光辰芯”),布局工业相机、科学相机、专业相机等成像装置的核心器件——高性能CMOS图像传感器。长春光机所为长光辰芯的发展提供了优渥的成长土壤,并利用长春光机所在高端装备制造领域的技术优势,支撑长光辰芯打破高端装备领域高性能CMOS图像传感器的国外垄断。目前,长光辰芯已先后攻克了低噪声全局快门像素设计、背照式芯片制造等多项核心技术,发布了一系列具有超高分辨率、低噪声、高动态范围、超高速等特点的CMOS图像传感器产品;打造出7大系列超过30款标准产品,涵盖机器视觉、科学成像、医疗成像、专业影像等应用领域,客户遍布全球30余个国家和地区。

(3)面对信息化时代,长春光机所提前布局,敢于投入巨资进行信息化改革。一方面,从“十二五”时期开始,长春光机所逐步建立了以数字化协同设计与智能研发制造为核心的科研项目产品生命周期管理平台(PLM),并以新一代科研资源规划平台(ARP)为基础,整合数字档案、人力考勤等系统,形成覆盖综合管理和科研管理的信息化平台系统。另一方面,长春光机所对传统期刊编辑部进行改革,以世界一流期刊群为平台,搭建人才引进、国际合作和学术资源的知识服务体系。自2023年起,为探索数据与智能驱动的科研新范式,长春光机所再投入1亿元,启动“数字长光”计划,以期实现人、财、物、科研项目、实验室、Light品牌期刊集群、园区等管理数字化,论证、加工、仿真等研发数字化,以及工业软件、数字知识、物理实体、出版融合发展等资源全周期数字化体系。

通过以上突破性举措,长春光机所在党的十八大以后,进一步强化了自身的领军地位。然而,面向未来,长春光机所也关注到自身两个方面的相对短板:①基础研究水平有待持续提升,加强与工程应用技术相互促进发展的良性循环;②需进一步加强高端人才队伍建设,急需培养或引入更多能够“看清未来趋势,发现科学问题”的学术带头人。长春光机所将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“四个面向”“四个率先”和“两加快一努力”要求为统领,坚持以科技创新为核心的“研产学并举”发展道路,聚焦光电领域基础前沿,突破关键核心技术,引领精密仪器与装备发展,培养高级创新人才,努力抢占科技制高点,建设成为国际一流的精密仪器与装备创新研究基地,为加快实现高水平科技自立自强作出更大的贡献。