2. 浙江大学 中国科教战略研究院 杭州 310058

2. Institute of China's Science, Technology and Education Policy, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China

随着新一轮科技革命和全球化进程的加速演进,新生产范式催生出的社会风险对现有宏观政策体系中的科学循证发出了严峻警示[1],宏观政策制定越来越需要复杂跨学科思维和系统工程思维的支持,越来越强调科学家与社会大众、政治家三者之间的边界跨越,特别是战略科学家队伍的建设。2020年6月,习近平总书记在专家学者座谈会上提出,“要深化科研人才发展体制机制改革,完善战略科学家和创新型科技人才发现、培养、激励机制。”当前,美国、英国、日本等发达国家已经形成了较为成熟的科学循证人才队伍支撑制度,而我国战略科学家队伍建设仍处于初始阶段,虽然《中国科技人才发展报告(2020)》显示,“十三五”期间,我国科学研究与试验发展(R&D)人员数量从2016年的387.8万人年增至2020年的509.2万人年,连续多年居世界第1。但与此同时,我国战略科学家等“关键少数”顶尖人才储备与美国等世界人才强国相比仍有较大差距。美国斯坦福大学和爱思唯尔数据库发布第7版《全球前2%顶尖科学家榜单2024》(World’s Top 2% Scientists 2024),榜单共选出217 098名科学家,其中中国大陆有10 687名科学家入选,位列全球第4,但与位列第1的美国(84 202名)还有较大差距。科技人才队伍大而不强的问题仍然是制约我国国家战略科技力量建设的重要阻碍。

立足于我国战略科学家队伍培养使用现状,本文基于生命历程理论,从横向能力、纵向成长、径向影响3个维度挖掘战略科学家成长的潜在规律和制度逻辑,吸收借鉴有益国际经验,提出具有中国特色的战略科学家培养使用制度框架,为加快发现、培养和使用更多具有战略科学家潜质的复合型创新人才提供有益启示。

1 生命历程理论与战略科学家培养使用相关文献综述 1.1 生命历程理论视角生命历程理论主张从完整生命过程探讨个体的发展和演变,并且提出了包括轨迹、转变和延续的生命历程时间观及“恰当时间”原则,其中“恰当时间”原则在转变中的应用是生命历程理论的重要关注重点。生命历程理论认为个体轨迹转变受到5种联结机制的影响:生命阶段机制、社会需求机制、控制循环机制、群体关联机制、强调放大机制[2]。并可以进一步归纳为社会等宏观环境的潜在影响,家庭、工作等周边环境的间接影响,以及生命等其他个体的直接影响。在已有研究中,生命历程理论的研究领域多集中在移民、贫困及特殊群体方面[3]。胡艳等[4]将生命历程理论嵌入战略科学家成长轨迹及机制的研究中,归纳了王大珩的成长阶段与成长机制。然而,目前关于战略科学家成长轨迹的研究多为个案分析,尚未能提炼出生命历程理论动态视角下战略科学家整体轨迹的共性特征、影响及联结机制。

1.2 战略科学家培养使用相关文献述评(1)战略科学家角色能力定位。习近平总书记在中央人才工作会议上指出,“要大力培养使用战略科学家,坚持实践标准,在国家重大科技任务担纲领衔者中发现具有深厚科学素养、长期奋战在科研第一线,视野开阔,前瞻性判断力、跨学科理解能力、大兵团作战组织领导能力强的科学家”。基于战略科学家的上述内涵,国内专家学者已从多个角度对战略科学家的功能定位展开分析,并可以分为本质词义视角和国家战略科技力量整体视角。①在词义视角上,学者认为战略科学家具有“战略层面的科学家”和“科学层面的战略家”双重含义,肩负战略指导和科学研究双重任务[5]。②在国家战略科技力量整体视角上,学者认为战略科学家在学术引领、团队培养、资源共享、知识积累4个维度担任关键的“塔尖”角色[6],相较于导师和科研团队负责人来说,战略科学家具备专业技能、处理复杂问题的管理才能、战略领导力[7]和科学领导力。③综合词义视角和国家战略科技力量整体视角,我们可以说,战略科学家在功能上是具有向学科外部拓展、向战略上方生长、向组织和社会深处扎根的“立体”科学循证专家,兼具科学前沿本色、战略规划眼光、管理组织能力和社会使命担当。虽然多数学者对战略科学家的功能进行了研究,但关于战略科学家的人选范围仍未有较为一致的标准,部分学者认为战略科学家主要指著名科技奖项和学术称号获得者,如诺贝尔奖获得者、各国院士等[8]。此外,还有学者认为战略科学家还应包括积极响应国家重大战略需求并开展决策咨询工作的科学家,如美国总统科技顾问[9]、内阁科技咨询管理部门等专门负责提供专业咨询建议的科学家[10]。基于上述研究,本研究所指的战略科学家范围应包括任职于综合性国家高端智库和国家级科研机构的顶尖科学家和资深院士等。

(2)战略科学家成长影响因素相关研究。高芳祎[11]以华人精英科学家为研究对象,从个人背景、他人关系、组织环境和文化氛围4个维度对科学家成长路径的影响因素进行了综合性分析。厚宇德[12]认为战略科学家的培养受到3个标志性里程碑影响,并将其概括为:名师、学友及良好学术环境的影响;前沿学术氛围的磨砺与个性化学术特征的形成;经历重大科研实践的锻炼与考验。以上3个里程碑分别对应战略科学家成长的深化学习、消化吸收、转化利用3个阶段。崔照笛和李玲[13]聚焦战略科学家使命感培养的影响因素研究,并归纳出包括个体思想、人格和能力特征的内部影响因素,以及包括重要他人、组织环境和国家环境的外部影响因素。已有科技人才成长影响因素研究多围绕华人学术精英进行研究,较少对战略科学家这一集成科学身份和行政身份的“立体”科学循证专家成长影响因素及内在机理的全方位分析。

2 生命历程理论框架下战略科学家能力特征、成长路径及影响机理分析基于已有文献,本文将生命历程理论嵌入战略科学家成长路径以及影响因素分析中,搭建横向能力特征、纵向成长路径、径向影响机理三维分析框架,并选取童第周、钱学森、钱三强、王大珩、黄旭华、孙家栋6位公认的战略科学家代表作为分析对象(表 1)。尽管现实中每位战略科学家的能力特征、成长路径和影响因素不尽相同,会受到时代、个人、家庭、组织等差异性影响,但其成长仍有规律可循,对现阶段我国战略科学家培养和使用具有一定的借鉴价值。为确保收集资料的科学性、全面性,以及语料的客观性、真实性,本文以科学家访谈语录集成本和回忆录、“老科学家学术成长资料采集工程”系列丛书、长期从事相关科学领域或科学家传记撰写工作的学术著作为重点分析材料,并以媒体资料、文献材料等为补充材料,通过汇总不同叙述主体、不同撰写风格的材料,形成具有支撑力和概括力的资料库。

|

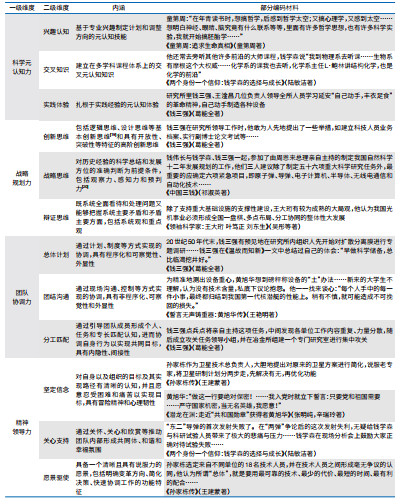

本文围绕著名战略科学家传记资料,采取质性研究分析方法进行编码和内容分析,由两名研究者分别对同一文本进行编码、协商标签和类属等信息。随后,通过多文本跨人物比较、类属聚类和共性能力特征提炼(表 2),综合梳理我国战略科学家共性成长经历并剖析其能力培养现状,并进一步将能力特征维度分为:科学元认知力、战略规划力、团队协调力、精神领导力。科学元认知力[14]指个体对科学相关认知活动的调节过程;战略规划力指个体在战略决策层面的影响广度和深度,包括实践层面的创新思维、规划层面的战略思维、问题层面的辩证思维[15];团队协调力[16]指为了实现共同目标而整合团队成员认知、知识和体验的过程,通常分为外显协调和内隐协调[17];精神领导力指从内在激励自己和他人所具备的价值观、态度和行为,通常分为愿景、信仰信念和利他之爱3个维度[18]。

通过梳理归纳我国著名战略科学家成长相关文本资料,本文以学业和事业为结点并基于时间线分为启智、增慧和铸就3个阶段,通过分析不同阶段的能力培养侧重点(图 1),本文梳理得到战略科学家的共性成长规律。

|

| 图 1 战略科学家成长路径-能力要素二维框架 Figure 1 Two dimensional framework of growth path and competency for strategic scientist 图中字号大小,表示该方面能力的培养侧重程度,字号越大侧重程度越高 The size of the font in the figure indicates the degree of emphasis on cultivating the ability in that area. The larger the font size, the higher the degree of emphasis |

(1)启智阶段(出生—大学之前):家校社协同育人下的元认知培养。在启智阶段,成长路径呈现出以下特征:①多重教育环境下的广泛尝试能够增强战略科学家对多元事物、学科专业的认知,是战略科学家系统性思维的形成基础;②受到开放家庭、学校和社会风气的影响,战略科学家常常参与探索性实践,并在实践经历中形成快速应对潜在风险和挑战的能力,进一步强化主动性人格及风险偏好的形成,是战略科学家迈向具有高风险性的科学研究轨道的关键前提;③早期对国家形势的真切感受,能够帮助战略科学家在国际国内大环境中明确使命志向,将其行动经历内化为坚定信念,是战略科学家始终保持正确和前进方向的“强心剂”。

(2)增慧阶段(大学—工作前):科学和技术范式深度融合的综合能力提升。在增慧阶段,成长路径呈现出以下特征:①技术科学范式下科学研究和技术创新分别呈现出面向应用的基础研究和基于科学的创新两大转向,在此背景下战略科学家的学习认知从被动吸收专业知识转向实用科学主义的创新范式,多学科交叉知识积累成为战略科学家的基本能力要求,也是形成创新思维、辩证思维以及战略思维的必备要素。②受到实业救国思想以及相关政策的感召,战略科学家的救国意志和使命责任进一步得到强化,在此阶段,战略科学家更加注重自主实践能力和团队协调能力的培养,以为自己的团队建设奠定强大根基。③战略科学家尚处于科研经验积累阶段,该阶段经历的科研失败能够帮助战略科学家更加正确地对待工作上的失败并形成大胆行动、大胆决策的决断性,形成对大团队分工作战的正确认知,这是战略科学家胜任重大科研攻关任务和开展决策咨询工作的能力基础。

(3)铸就阶段(工作后):面向国家重大战略任务的规划领导能力强化。在铸就阶段,成长路径呈现出以下特征:①伴随着角色和工作更加多元,战略科学家肩负教育、科研、管理等多重使命,面临着更为繁杂的工作需求和零散无序的工作环境。这种状况对战略科学家在制定总体计划、促进团队沟通和协调分工方面的能力提出了更高的要求。因此,为了更好地组织管理团队,战略科学家需要借助一些正式和非正式手段以激发集体创新活力,包括正式的创新制度以及非正式的关心支持。②该阶段的战略科学家逐渐拓展并形成自身的科研网络,但倘若仅依靠丰富的一线科研实干经验往往难以紧握领导赏识机会和胜任复杂且系统化的国家重大战略任务,在此阶段,战略科学家的战略规划力和精神领导力成为国家重大战略任务达成的核心主导要素。具体体现在愿景驱使、关心支持两方面,其能够帮助战略科学家在工作领域稳定高效地形成团队网络、制度政策等资源支撑。

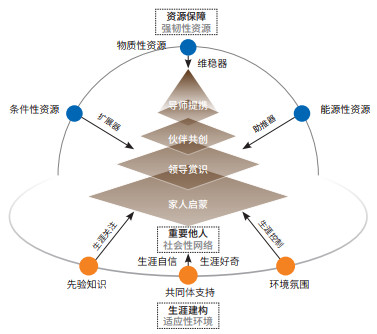

2.3 我国战略科学家成长径向影响因素识别及作用机理分析本部分结合习近平总书记所提出的战略科学家内涵,以及上述研究中归纳出的战略科学家共性能力特征,运用质性研究方法对已有战略科学家文本资料进行编码和内容分析,并结合相关理论提炼出战略科学家培养使用方面的共性影响因素,包括以社会性网络为根基的重要他人、以强韧性资源为支柱的资源保障、以适应性环境为目标的生涯建构3个方面(表 3)。

(1)社会性网络:以家人为塔基、伙伴和领导为塔身、导师为塔尖的重要他人“金字塔”(图 2)。重要他人是战略科学家成长路径中的直接影响因素,能够通过示范性行为、人际环境氛围等社会化机制塑造战略科学家的价值观念和行为习惯[21],推动战略科学家萌生行为动机。结合本文材料,重要他人包括家人、导师、伙伴及领导,其中家人影响表现在战略科学家的启智阶段,以及每个成长阶段之间的过渡阶段,家人能够为战略科学家提供无条件的支持和抉择方向上的引导,通过塑造人际环境氛围和群体价值观帮助战略科学家进一步明确目标和志向。导师影响表现在战略科学家的增慧阶段,导师在战略科学家成长快速期和关键期扮演资源库、关系网的核心行动者。一方面,在导师社会网络的连接下战略科学家能够接触更多科学工作者和政策工作者,积累更多人才势能;另一方面,在导师的支持下,战略科学家能够接触更前沿、更国际化的科学资源以及更核心的政策咨询工作,并在导师示范性行为的影响下能够主动将人才势能转化为发展动能。伙伴以及领导影响更加聚焦于战略科学家的成长稳定期和成熟期,在该阶段,战略科学家的身份逐渐转向独立工作者和团队领导者,更加需要多元背景的伙伴在科研合作上的互动交流和开放创新,领导在项目任务上的赏识以及全力支持则是战略科学家长期从事和率先开展战略任务工作的核心保障,伙伴和领导分别发挥加宽和延长塔身的角色。

|

| 图 2 战略科学家培养影响因素及其机制 Figure 2 Influencing factors and mechanisms for cultivating strategic scientists |

(2)强韧性资源:以能源性资源为动力、以物质性资源为载体、以条件性资源为链条的资源保存“内循环”(图 2)。资源保存是战略科学家成长阶段中的间接影响因素,主张环境因素与个体内部之间需要相互作用,帮助个体克服资源损耗的压力[22],确保个体行为决策的方向正确和态度果断。结合我国著名战略科学家文本资料,可以根据资源保存理论的资源类型分为3种[23]。①能源性资源。主要维度包括学科知识资源、实用技术资源、人才团队资源、项目任务资源,能够满足战略科学家启智阶段、增慧阶段和铸就阶段的快速能力提升,是战略科学家成长的助推器。②物质性资源。主要维度包括实验设施平台、家庭居住环境,主要对战略科学家的增慧和铸就阶段发挥关键支撑作用,通过物质资源供给,能够帮助战略科学家个体进行精准的自我识别与资源需求定位[24],是战略科学家成长的维稳器。③条件性资源。主要维度包括学术网络、政治网络、社会网络3者之间的交互,助力战略科学家立体身份的形成和整合,是战略科学家成长的扩展器。

(3)适应性环境:以先验知识为背景、以环境氛围为主线、以共同体支持为引导的生涯环境“外生态”(图 2)。生涯建构是战略科学家成长阶段中的潜在影响因素,是个体与外部环境相互作用并进行自我状态调整,以及形成生涯适应力的过程,包括生涯关注、生涯控制、生涯好奇和生涯自信4个部分[25]。结合本文材料,生涯建构包括基于过往的先验知识、当前感知的环境氛围及影响未来的共同体支持[26]。①先验知识,是战略科学家产生生涯关注的主要源头,能够帮助战略科学家个体更加明确专业兴趣方向并提早为未来做好规划和准备,包括但不限于经典理论书籍、中国传统文化中的学科学术思想。②环境氛围,是战略科学家形成生涯控制能力的核心因素,战略科学家所感知的社会环境、制度环境等现状能够增强战略科学家对个体职业生涯选择的掌控和把握能力,如战略科学家在动荡时期能够充分意识到实业救国的重要性和必要性并将个人方向与国家现实需求相贴近。③共同体支持,是战略科学家萌生生涯好奇和生涯自信的精神向导,包括战略科学家所感知的开放科学文化、社会科学文化,能够帮助战略科学家树立积极开放的科学研究心态,对学习工作环境保持不断地学习和吸收心态,主动向外构建自己的学术团队,进一步强化学术自信和坚定学术生涯决心。

3 我国战略科学家培养使用存在的主要问题随着我国人民科学素养不断提升,我国已由人口大国逐步转变为科技人力资源大国。但在战略科学家和顶尖创新团队规模上,我国仍远远落后于美国、英国、日本等发达国家。截至2021年,中国每千万人口获得诺贝尔奖的比例仅为0.036%,低于全世界平均水平[27]。造成这一差距的原因主要有培养、使用和环境三大方面的问题。

(1)响应科技人才需求的人才培育制度有待完善。 ①培养思维,呈现学科专业路径依赖,当前我国高校过度强调院校、专业和课程设置等方面的精细分工,使得教育工作者和教育接受者均存在知识结构单薄、专业知识相对分割的问题;②培养模式,囿于传统应试教育,传统应试教育理念更多强调对学生解题能力的培养,以及在应试考核强压下的量化产出效率等方面,这导致青年科技人才在科学洞察、问题挖掘和沟通表达能力等方面仍存在较大的短板;③培养评价,仍有短视行为,高校、科研机构等组织对青年科技人才进行评审和考核时,更注重学术发表、项目营收、成果转化等量化指标,造成青年科技人才追求“短平快多”的科研成果实现方式[28]。

(2)承担科技人才供给的人才使用制度有待健全。①科技人才选拔机制有待完善。当前我国面向科技攻关的科技人才选拔可以大致归纳为3种模式:“揭榜挂帅”模式、“赛马”模式和“点兵配将”模式[29],但是不同模式的选拔标准、选拔手段、选拔过程等规范性制度建设有待加强,青年科技人才与科技攻关任务的连接桥梁有待打通。②评价体系有待优化。现有科研评价多以代表作作为评价手段,虽然能够突出重要作者贡献,但由于战略科学家的科研成果不仅是一个人的成绩,“得第一署名得天下”的评价体系不利于大科学项目联合攻关的推进[30]。③科技人才决策咨询制度尚不健全。缺乏合理且科学的制度设计和组织规范,相较于加拿大等国家通过成立首席科学顾问青年理事会扩大正在学习或处于早期职业生涯的科学家或工程师在国家建设方面的参与,我国在青年科技人才的决策咨询参与环境和渠道上仍不完善,易出现咨询型科技人才的资源配置不足等问题。

(3)调动科技人才活力的跨界流动制度有待优化。①战略科学家国内循环制度尚不完善,战略科技人才流动受制于属地编制和有关身份。当前,我国已经形成了智库“旋转门”制度,但人才交流多发生在官方智库、政府部门等传统体制内单位,同时,组织部门对一定层级的领导干部的流动有相关规定,面向科技攻关的学习交流往往受限于政治规则。②战略科学家国外循环生态尚未成型,战略科技人才融入适应机制也尚不成熟。现阶段我国海外人才引进多采用“个体引进”的方式,常导致不同单位人才争夺而带来的资源重复浪费,并且现有战略科技人才融入适应的支持保障政策尚不健全,刚归国的海外人才只能借“人才帽子”名义重建本土学术和社会关系网络[31],容易使得海归人才在后续发展中陷入“帽子”困境。

4 培养使用战略科学家的优化建议通过探究战略科学家成长路径中共性能力特征与影响因素,挖掘我国在培养、使用和支撑战略科学家过程中存在的问题,本节从培养管理、开发使用、渠道建设和资源支持4个方面提出我国战略科学家培养使用的优化建议。

(1)强化高等教育阶段菁英人才贯通式培养。现阶段我国拔尖创新人才培养计划以高校为主体,以本科阶段为着力点,而针对研究生阶段的菁英人才培养计划仍不健全,并且人才培养多依赖模板化的培养方案,缺乏对学生个体能动性和学习参与深度的考量。建议应打通本科阶段和研究生阶段的拔尖创新人才培养设计,建立“一轴线多发散”的培养方案,允许人才在培养目标及专业课程主轴线的基础上自由定制跨学科和创新实践板块。同时,应加强对学术交流能力的培养,包括但不限于将学术会议计入选修学分序列。此外,在原有师资配置基础上,除了负责人才整体管理的辅导员序列,还应为拔尖创新人才设置科研班主任这一辅助角色,以主导人才的学术能力培养,同时注重德育导师这一角色的全阶段嵌入,以培育人才爱国强国意识。

(2)优化职业发展阶段珠峰人才生态配置。我国虽然拥有庞大的创新人才储备,但创新人才的后续利用率和开发率较低,缺乏相应的计划引导和保障。建议高校、科研院所等科研单位应针对博士后或青年科研人员制定人才“珠峰”计划。一方面,通过“老带新”传帮带机制为新引进人才提供正式科研和战略咨询训练;另一方面,通过专家午餐会、日常合作交流等手段强化人才的非正式学习,帮助人才快速适应科研工作环境和形成独立战略咨询能力。同时,应加强创新型科技人才战略咨询能力培训,通过资金补贴、将战略咨询培训纳入组织和人才评价体系等手段鼓励智库单位开展科技人才战略咨询培训,拓宽科技人才职业发展途径,强化人才在研究选题、项目申报等方面的社会需求响应、系统辩证思维和自主创新能力。

(3)建立战略科学家“中心—卫星式”互动渠道机制。①加快推进战略科学家集聚平台建设,如设立由中国科学技术协会(科协)主导,中央部门跨部门战略科学通讯员和战略科学家代表组成的战略科学委员会,负责战略科学家人员管理、科技咨询任务发布及科普教育等工作,通过主办战略科学前沿基础研究交流会,推动科学思想和前沿技术走进群众、嵌入政策,打造科学—政治—社会一体化中心。②鼓励并支持科协依托已有科学技术人才资源以及地方科学技术协会、战略科技领域学会学术网络,搭建“卫星式”战略科学家交流互动网络,通过协助战略科学委员会开展交流会,与社会力量共办战略科学社会行业洽谈会、共建专业领域智库等手段,加强对战略科学家后备人才队伍的建设。

(4)打造集聚科学、政治、社会网络的持续资源链条。我国对科技人才的资源支持呈现出单位制特点,这种资源隶属关系造成了各个单位内部资源的封闭。为此,应在课题、科研项目、人力资本等资源的配置上有针对性地加以改善,着重加强对战略科学家政治影响力和社会感召力提升的支持,如以战略科学委员会为引领、以学会互动网络或地方科学技术协会为依托,给予战略科学家一定的自治空间,增强战略科学家在战略政策规划、创新生态组织结构调整、自组织队伍培育等工作的参与机会和话语权。此外,战略科学委员会应下设战略科学青年委员会,着重培养和促进45岁及以下科研工作者的交叉交流,同时应打造战略科学家周转池和蓄水池,并打通不同战略科技人才池转化和使用渠道,加强配套资源池管理,为不同阶段的战略科技人才提供长期持续的资源支持。

| [1] |

吕佳龄, 温珂. 循证决策的协同模式: 面向国家治理体系和治理能力现代化的科学与决策关系建构. 中国科学院院刊, 2020, 35(5): 602-610. Lyu J L, Wen K. Coordinated model of evidence-based policy making: New framework towards state governance system and capacity. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2020, 35(5): 602-610. DOI:10.16418/j.issn.1000-3045.20200507001 (in Chinese) |

| [2] |

包蕾萍. 生命历程理论的时间观探析. 社会学研究, 2005, (4): 120-133. Bao L P. Reflects on the timing view of life-course theory. Sociological Research, 2005, (4): 120-133. (in Chinese) |

| [3] |

江立华, 袁校卫. 生命历程理论的知识传统与话语体系. 科学社会主义, 2014, (3): 46-50. Jiang L H, Yuan X W. Knowledge tradition and discourse system of life course theory. Scientific Socialism, 2014, (3): 46-50. (in Chinese) |

| [4] |

胡艳, 杨志宏, 张奚若. 生命历程理论视角下战略科学家的成长轨迹及机制——以应用光学专家王大珩为例. 科技导报, 2022, 40(16): 82-89. Hu Y, Yang Z H, Zhang X R. Growth trajectory and mechanism of strategic scientists from the perspective of life course theory—Taking applied optics specialist Wang Daheng as an example. Science & Technology Review, 2022, 40(16): 82-89. (in Chinese) |

| [5] |

余仲华. 关于战略科学家概念界定的思考. 中国科技人才, 2022, (6): 46-50. Yu Z H. Discuss on the definition of strategic scientists. Scientific and Technological Talents of China, 2022, (6): 46-50. (in Chinese) |

| [6] |

洪志生, 孙颖, 洪月苇, 等. 基于国家战略科技力量培养战略科学家的思考与展望. 中国科技人才, 2022, (4): 30-40. Hong Z S, Sun Y, Hong Y W, et al. Thinking and prospect on the strategic scientists cultivation based on the national strategic scientific and technological strength. Scientific and Technological Talents of China, 2022, (4): 30-40. (in Chinese) |

| [7] |

Besley J C, O'Hara K, Dudo A. Strategic science communication as planned behavior: Understanding scientists' willingness to choose specific tactics. PLoS One, 2019, 14(10): e0224039. DOI:10.1371/journal.pone.0224039 |

| [8] |

冯粲, 童杨, 闫金定. 关于培养使用战略科学家的思考——基于中外100位战略科学家的履历分析. 科技导报, 2022, 40(16): 38-45. Feng C, Tong Y, Yan J D. Some reflections on training and using strategic scientists—Based on CV analysis of 100 strategic scientists. Science & Technology Review, 2022, 40(16): 38-45. (in Chinese) |

| [9] |

陈泽艺, 张志辉. 美国总统科学顾问委员会的科技政策分析与现实借鉴. 中国科技论坛, 2018, (5): 173-179. Chen Z Y, Zhang Z H. Policy analysis and reality reference of the president's science advisory committee. Forum on Science and Technology in China, 2018, (5): 173-179. (in Chinese) |

| [10] |

薛桂波. 负责任的科学咨询何以可能——科学家参与公共决策的伦理思考. 中国科技论坛, 2015, (1): 5-10. Xue G B. The possibility of responsible scientific advisory— Ethical review on scientists' participation in public policymaking. Forum on Science and Technology in China, 2015, (1): 5-10. DOI:10.3969/j.issn.1002-6711.2015.01.002 (in Chinese) |

| [11] |

高芳祎. 华人精英科学家成长过程特征及影响因素研究. 上海: 华东师范大学, 2015. Gao F Y. Study on the characteristics and influencing factors of the growth process of Chinese elite scientists. Shanghai: East China Normal University, 2015. (in Chinese) |

| [12] |

厚宇德. 战略科学家的有效培养方法——以分析杰出战略科学家个人品质及学术道路为基础. 科技导报, 2022, 40(16): 27-37. Hou Y D. The effective way of training strategic scientists. Science & Technology Review, 2022, 40(16): 27-37. (in Chinese) |

| [13] |

崔照笛, 李玲. 我国战略科学家使命感的内涵及影响因素的研究——以黄大年为案例. 今日科苑, 2022, (12): 73-83. Cui Z D, Li L. Research on the notion and influencing factors of calling of Chinese strategic scientist: A case study of Huang Danian. Modern Science, 2022, (12): 73-83. (in Chinese) |

| [14] |

汪玲, 郭德俊. 元认知的本质与要素. 心理学报, 2000, 32(4): 458-463. Wang L, Guo D J. The nature and components of metacognition. Journal of Chinese Psychology Acta Psychologica Sinica, 2000, 32(4): 458-463. (in Chinese) |

| [15] |

杜雨来, 杨玉成. 论习近平的辩证思维. 理论探讨, 2023, (3): 117-121. Du Y L, Yang Y C. On Xi Jinping's dialectical thinking. Theoretical Investigation, 2023, (3): 117-121. (in Chinese) |

| [16] |

黄嘉雯. 团队协调与咨询项目绩效关系研究: 项目经理领导力的调节作用. 广州: 暨南大学, 2018. Huang J W. Research on the relationship between team coordination and consulting project performance: The moderating role of project manager's leadership. Guangzhou: Jinan University, 2018. (in Chinese) |

| [17] |

Arrow H, McGrath J, Berdahl J. Small Groups as Complex Systems: Formation, Coordination, Development, and Adaptation. California: SAGE Publications, Inc., 2000.

|

| [18] |

Fry L W. Toward a theory of spiritual leadership. The Leadership Quarterly, 2003, 14(6): 693-727. DOI:10.1016/j.leaqua.2003.09.001 |

| [19] |

董艳, 陈辉. 生成式人工智能赋能跨学科创新思维培养: 内在机理与模式构建. 现代教育技术, 2024, 34(4): 5-15. Dong Y, Chen H. Cultivation of interdisciplinary innovative thinking empowered with generative artificial intelligence: Intrinsic mechanism and model construction. Modern Educational Technology, 2024, 34(4): 5-15. (in Chinese) |

| [20] |

王先俊, 江巍. 习近平全面深化改革论述中的战略思维. 社会主义研究, 2016, (1): 1-7. Wang X J, Jiang W. Strategic thinking of Xi Jinping's remarks on comprehensively deepening the reform. Socialism Studies, 2016, (1): 1-7. (in Chinese) |

| [21] |

李国武. 重要他人对大学生参加志愿活动的影响. 青年研究, 2010, (5): 1-11. Li G W. The impact of significant others on undergraduates' volunteering. Youth Studies, 2010, (5): 1-11. (in Chinese) |

| [22] |

段锦云, 杨静, 朱月龙. 资源保存理论: 内容、理论比较及研究展望. 心理研究, 2020, 13(1): 49-57. Duan J Y, Yang J, Zhu Y L. Conservation of resources theory: Content, theoretical comparisons and prospects. Psychological Research, 2020, 13(1): 49-57. (in Chinese) |

| [23] |

Lee R T, Ashforth B E. A meta-analytic examination of the correlates of the three dimensions of job burnout. Journal of Applied Psychology, 1996, 81(2): 123-133. |

| [24] |

Hobfoll S E. The Ecology of Stress. New York: Hemisphere Publishing Corp, 1988.

|

| [25] |

Brown S, Lent R. Career Development and Counseling: Putting Theory and Research to Work. Hoboken: Wiley, 2020.

|

| [26] |

关翩翩, 李敏. 生涯建构理论: 内涵、框架与应用. 心理科学进展, 2015, 23(12): 2177-2186. Guan P P, Li M. Career construction theory: Connotation, framework and applications. Advances in Psychological Science, 2015, 23(12): 2177-2186. (in Chinese) |

| [27] |

陈诗波, 陈亚平. 我国建设世界科技创新中心的国际比较研究. 科学管理研究, 2022, 40(5): 31-38. Chen S B, Chen Y P. An international comparative study on China's construction of a world science and Technology Innovation Center. Scientific Management Research, 2022, 40(5): 31-38. (in Chinese) |

| [28] |

杨鹏, 霍国庆. 国家科研团体科技战略人才的激励初探. 中国科学院院刊, 2006, 21(2): 120-124. Yang P, Huo G Q. Study on the incentives for strategic S & T talents of national R & D faculties. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2006, 21(2): 120-124. (in Chinese) |

| [29] |

贾宝余, 应验, 刘 立". 点将配兵"与重大突破: 重大战略科技领域创新要素的配置模式. 中国科学院院刊, 2022, 37(1): 88-100. Jia B Y, Ying Y, Liu L. Pick up generals and deploy soldiers & major breakthrough: Allocation mode for innovation resources in national strategic S & T areas. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2022, 37(1): 88-100. DOI:10.16418/j.issn.1000-3045.20211025001 (in Chinese) |

| [30] |

高志, 陈敏娟, 王妍林. 杰出科学家的科研合作特征研究. 情报杂志, 2022, 41(7): 176-180. Gao Z, Chen M J, Wang Y L. Research on the characteristics of scientific research cooperation of outstanding scientists. Journal of Intelligence, 2022, 41(7): 176-180. (in Chinese) |

| [31] |

梁帅, 李正风 ". 人才帽子"下的资本转换与再生产——中国海归科学家适应融入研究. 高教探索, 2021, (7): 5-10. Liang S, Li Z F. Capital conversions and reproduction under the talent title. Higher Education Exploration, 2021, (7): 5-10. (in Chinese) |