中国国家公园体系建设起步虽晚,却承载着新时代赋予的重要职责和使命。国家公园不仅承担着保护中华民族最重要的自然生态系统和自然景观,给子孙后代留下珍贵自然资产的重任,也肩负着为国民提供更多更好的生态体验、自然教育和科普启智场所的使命,是引领中国人与自然和谐共生的现代化建设的重要载体。自党的十八届三中全会提出建立国家公园体制以来,党中央、国务院出台了多项重要改革文件,推动了国家公园体制建设取得重大进展[1, 2]。2022年,国家林业和草原局等4部门联合印发的《国家公园空间布局方案》,擘画了到2035年基本建成全世界最大的国家公园体系的宏伟蓝图。蓝图振奋人心,但实现难度不小——不仅需要在不到15年的时间内高效完成40多个国家公园的创建,还需采取科学审慎的态度高标准推动国家公园体系建设,力求使中国国家公园体系成为全球国家公园后来居上的典范。治理体系是高质量推动世界最大国家公园体系建设的关键,有效的治理体系不仅有助于实现国家公园体系建设“大面积”和“高质量”双赢,还有助于化解国家公园建设中面临的各种矛盾和挑战,降低建设和管理成本。

当前针对中国国家公园立法[3]、管理体制[4, 5]、事权划分[6]、资金机制[7]、特许经营制度[8]等政府治理研究相对较多,而对包含政府治理、市场治理、社会治理在内的整体治理框架和治理体系研究较少。杨锐[9]提出了中国国家公园治理体系建设的原则、目标与路径,其核心观点和建议仍聚焦于政府治理领域,而对于如何构建一个政府、市场、社会等多元主体共同参与的治理体系,所述不多。本文基于多年国家公园和体制试点区、候选区调研,剖析当前中国国家公园治理面临的挑战和问题,提出中国国家公园治理的理论框架和深化治理体系改革的建议,以期为我国高质量建设世界最大的国家公园体系提供治理理论和决策支撑。

1 健全中国国家公园治理体系的必要性和重大意义 1.1 健全国家公园治理体系是中国建设世界一流国家公园体系的必然要求(1)中国具备建立世界一流国家公园体系的基本条件。①自然条件。中国地域辽阔、地貌和气候复杂多样,是世界上生物多样性和生态系统类型最丰富的国家之一;拥有众多特有珍稀物种和自然奇观,世界自然遗产和自然与文化双遗产分别为14处和4处,世界地质公园41处,均居世界第一。②文化根基。中国国家公园建设根植于中华文化沃土,中华民族自古就秉持“道法自然、天人合一”的生存理念并延存至今,这一文化和实践准则是我国建立人与自然和谐共生的国家公园的重要文化保障;中国国家公园在保护自然遗产的同时,也保护着众多传承千年、能为国家公园增色添彩的物质和非物种文化遗产,拥有其他国家难以比拟的文化优势。③自然保护基础。党的十八大以来,中国高度重视生态文明建设,“尊重自然、顺应自然、保护自然”等理念已深入人心,生态文明制度体系的“四梁八柱”已基本建立;同时,中国高度重视生物多样性保护,先后建立了各类自然保护地近万处,建立了生态系统研究网络、中国生物多样性监测与研究网络等监测和研究平台,陆续发布了《中国生物多样性红色名录》等一系列物种名录,为建立世界一流的国家公园奠定了坚实的保护基础。④政治意愿。党的十八届三中全会以来,习近平总书记高度重视并亲自谋划、部署国家公园建设,中共中央办公厅、国务院办公厅印发多份重要文件推动国家公园建设,强烈的政治意愿将为世界一流国家公园体系建设提供可靠保障。

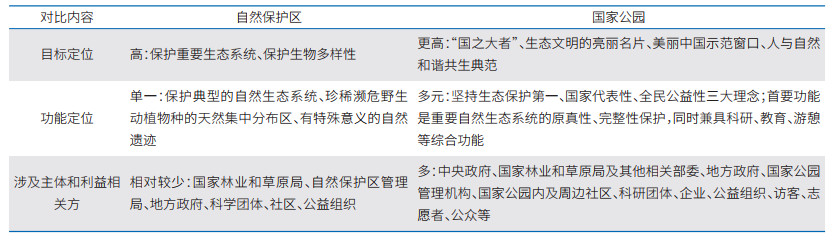

(2)建设世界一流的国家公园体系需要世界一流的治理体系。相对于自然保护区,国家公园具有更高的目标和更加多元化的功能定位,涉及的主体和利益相关方更多(表 1),是复杂的公共事务。中国科学院科技战略咨询研究院国家公园治理体系研究课题组(以下简称“课题组”)在国家公园、国家公园体制试点区和候选区调研发现,传统的自然保护区行政管理模式在处理国家公园复杂公共事务中面临很大困难——不仅工作推动难度大、管理成本高,而且容易引起国家公园和地方政府、社区之间的隔阂,削弱地方政府支持国家公园建设的积极性。从国际经验看,法国国家公园建设初期的“画圈保护”造成的国家公园与周边市镇及社区的尖锐矛盾,已是前车之鉴;而其后期通过改革促进国家公园的多元共治经验值得借鉴[10]。众多研究和案例证实了建立政府、社会、市场多元主体共同参与、各司其职、各尽其责、相互协同的治理体系,将有效化解国家公园或自然保护地治理中所面临的各种矛盾,改善治理效能,从而实现生态、社会、经济效益的最大化[11-13]。

中国国家公园建设面临人口众多、土地权属复杂、人地矛盾突出、历史遗留问题较多等特殊国情。想要管理好面积超过1 000 000 km2而生态地位极其重要、人地关系极为复杂的国家公园体系,面临众多治理难题。例如:如何建立有效的统筹协调机制,破解当前国家公园体系建设面临的跨部门、跨区域、央地间统筹协调难题;如何建立有效机制平衡生态保护和社区发展之间的关系,在实施更严格的保护同时,促进公园内及周边社区的可持续发展,以实现共同富裕愿景;如何处理好国家公园复杂的土地所有权、承包经营权、管理权问题,以统一行使国土空间用途管制,化解条块分割、破碎化管理问题;如何建立有效的退出机制,避免矿业权和小水电退出过程中造成的尖锐矛盾;如何建立有效的共建共治共享机制,保障地方政府、社区、公众、社会组织、企业等主体和相关方的充分参与和基本权益,避免“画圈保护”带来的各种矛盾、隔阂等。通过深化改革以健全国家公园治理体系是应对上述治理难题,确保我国世界一流国家公园体系建设行稳致远的必要举措。

2 中国国家公园治理面临的主要挑战和问题自党的十八届三中全会提出建立国家公园体制以来,在各方共同努力下,中国国家公园在空间布局规划、自然资源管理、生态保护修复等方面取得了重要进展[14],是生态文明体制改革中进展最快、成效最显著的综合改革事项之一[15]。但国家公园是复杂的公共事务,在我国也是新型事务,建设难度大、困难多,课题组通过多年针对国家公园、国家公园体制试点区和候选区的调研发现,中国国家公园治理仍面临不少挑战和问题。

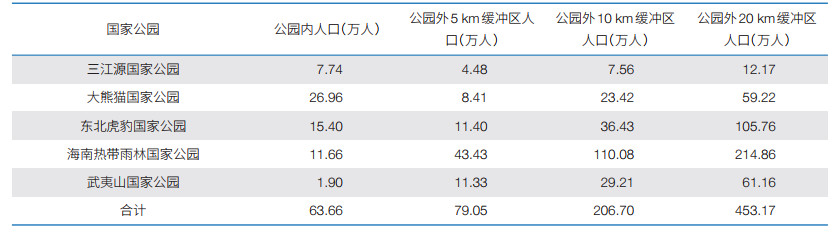

2.1 面临的主要挑战(1)人口众多、分布广泛,平衡保护和发展关系难度大。国家公园及周边往往分布着大量社区和原住居民[16]。根据WorldPop数据集①2020年1 km分辨率人口分布数据,第一批国家公园内及周边5 km、10 km和20 km缓冲区范围内分别分布约63.66万、79.05万、206.70万和453.17万人(表 2)。以此推算,未来全国49个国家公园及其周边区域将涉及数千万乡村人口。国家公园实施严格的生态保护,难免对公园内外规模庞大的乡村人口的传统生计产生影响;而绿色新兴产业在国家公园创建初期,由于缺乏设施、制度、人才等基础,发展缓慢,短期内难以支撑乡村居民生计的改善,使中国国家公园体系建设将长期伴随平衡生态保护和乡村社区发展关系的难题。

① GEE. WorldPop Data Set. [2023-09-20]. https://www.worldpop.org/.

|

(2)涉及主体和利益相关方众多,统筹协调难度大。国家公园建设和管理既涉及中央政府、地方政府、国家林业和草原局、自然资源部、生态环境部、水利部、农业农村部、中央机构编制委员会办公室(简称“中央编办”)、财政部等中央及地方行政管理部门,也涉及科研团体、企业、公众、社区、公益组织、媒体等众多相关方,在整合各类自然保护地建立国家公园过程中还涉及众多机构整合和人员安排问题。无论是国家层面,还是具体国家公园层面,均面临统筹协调难的问题。

(3)土地权属复杂,自然资源资产统一管理难度大。全国农村集体资产清产核资结果显示,截至2019年全国农村集体土地面积65.5亿亩(436.67万平方公里),约占陆地国土面积的45.5%,这一土地所有权结构使我国国家公园体系难免包含大面积集体土地。同时,很多国有土地没有经过合法的土地承包经营程序而被村集体或个人使用;土地承包经营权流转常以口头协议的形式进行,没有正式合同,甚至出现同一块土地多次流转或同时流转给多人的现象[17]。国有土地和集体土地叠加不同形式、不同年限的土地承包制和土地流转,造成中国国家公园及候选区土地权属的复杂程度世之罕见,也加大了国家公园自然资源资产统一管理的难度。

(4)长期开发利用史,历史遗留问题处理难度大。中国历史悠久,即便是偏远的区域,也有人类长期活动的踪迹;特别是经历大规模的工业化、城镇化和农业农村现代化建设后,中国少受人类干扰的高质量荒野已十分稀缺[18]。国家公园及候选区往往分布有一定数量的矿业权、小水电。这些矿业权和小水电是地方经济发展支柱和能源安全的保障,且大部分在设立程序上具有合法性;在国家层面尚未制定退出补偿制度明确补偿主体、标准、程序的背景下,地方政府多直接关停或限制利用,难免激发各类矛盾。

2.2 存在的主要问题(1)行业管理部门管理公共事务面临统筹协调难题。国家公园的建设和管理除了由国家林业和草原局直接负责外,还涉及众多其他主体和利益相关方。国家林业和草原局在缺乏宏观统筹管理授权的背景下,统筹协调各部门和相关方共同推动国家公园建设和管理面临较大困难。主要体现在:①在缺乏有效统筹协调机制的背景下,国家公园的空间布局难免受部门和地方利益的掣肘,造成一些具有重要保护价值的区域难以纳入空间布局方案;②难以统筹各部门和相关方就《国家公园法》相关立法条款达成共识,致使立法进程缓慢[19];③难以统筹推动中央和地方编办高效出台国家公园管理机构设置方案,导致第一批国家公园中仍有4个国家公园的管理机构仍未正式设立、三定方案仍未正式出台;④统筹解决工矿企业退出、跨省国家公园“一园多制度”等具体管理问题时面临困难[20]。

(2)国家公园管理体制尚未完全理顺,央地、部门间责权边界不清问题依然存在。主要体现在:①央地之间责权边界不清。中央直接管理、中央和省级政府共管和中央委托省级政府代管3种管理模式均面临中央和地方事权和支出责任划分不清的问题[21],如针对矿业权和小水电退出中的央地事权和支出责任仍缺乏明确界定。②部门间责权边界不清。如自然资源部和国家公园管理机构在国家公园内的自然资源调查监测、确权登记、产权管理、空间规划、国土用途管制等方面事权和支出责任不清,造成了管理实践中面临一些困境[6]。③各国家公园管理机构和地方政府间责权不清。当前仍存在国家公园管理机构和地方政府或地方林业和草原局同时承担公园范围内的自然资源管理事权的问题,多头管理、责权不明问题依然存在。

(3)国家公园体系建设和管理过程中的多元参与不足。《建立国家公园体制总体方案》(以下简称《总体方案》)提出:国家公园建设坚持“国家主导、共同参与”的原则。在国家公园的建设和管理实践中,“国家主导”的原则已经充分得到体现,但“共同参与”多停留在理念层面和试点探索阶段,尚缺乏具体的制度安排,这使我国国家公园体系建设面临社区、公众、公益组织、企业等多元主体实质性参与不足的制约。国家公园的创建、规划和管理在一定程度上仍面临忽视国家公园与地方政府、周边社区、公众紧密关联的“画圈保护”的倾向,容易造成保护和发展的矛盾,也造成了一些地方政府对创建国家公园心存疑虑,增加了国家公园体系建设的难度。

(4)法律法规缺位,部门立法存在系统性问题。 《国家公园法》迟迟未能出台,当前国家公园管理的主要法律依据是《国家公园管理暂行办法》。《国家公园管理暂行办法》作为部门规章,法律位阶低,难以协调多部门利益,难以为国家公园这一综合性公共事务提供法律保障。由行业部门推动的国家公园立法或存在部门立法倾向,与国家公园的国家代表性、全民公益性理念不符。

(5)尚未建成多元化资金保障机制。大部分建立了国家公园体系的国家建立了财政投入为主或市场投入为主的多元化资金机制支撑国家公园建设[22, 23]。《总体方案》也指出要建立财政投入为主的多元化资金保障机制。但一方面,我国国家公园建设尚缺少国家公园建设财政专项资金,中央的支出力度与应承担的全民公益性资源保护责任不匹配[21];另一方面,公益投入、社会资本投入机制不健全,投入仍十分有限,尚未形成对国家公园体系建设所需的大额资金的有效补充。

(6)缺乏系统的社区参与和惠益共享机制。课题组在某一国家公园开展了社区参与国家公园建设与治理情况的社会调查,共在13个乡镇33个行政村收回418份调查问卷。其中,针对受访者家庭住址和国家公园空间关系的调查,发现回答“不清楚”的受访者高达50.2%,这反映了该国家公园建设和管理中社区参与的不足和当前国家公园社区参与机制的缺失。同时,国家公园自然教育、生态体验和特许经营项目的社区惠益共享机制不健全,社区从相关项目中获益少,国家公园严格的生态保护措施使社区的传统生计受到限制,而新兴产业的发展未能有效改善社区生计,容易引起国家公园和社区之间的矛盾。

3 关于健全中国国家公园治理体系的基本原则和总体思路的思考 3.1 基本原则(1)坚持国家主导。国家公园代表国家形象、关乎全民福祉,是国之大者,其资金投入、规划布局、自然资源资产管理均需坚持国家主导的基本原则。国家公园的自然资源资产属于国家所有,最终应由中央统一行使所有权,同时承担相应支出责任;国家公园的空间布局及调整优化,需要坚持科学性和“自上而下”的原则,将自然生态系统中最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的部分纳入到国家公园体系,避免地方政府、相关部门基于地方和部门利益对空间布局进行干预。

(2)坚持共建共治共享。共建共治共享与国家主导相辅相成,是国家公园全民公益性的应有之义。政府机制、市场机制、社会机制3种机制的多元共治是国家进行有效治理的理想形态[24]。特别是对于具有多重功能、涉及众多主体和相关方的国家公园,其有效治理,需本着开放包容的原则,建立广泛吸纳社会组织、企业、社区等非国家主体参与国家公园建设与治理的制度体系,调动不同主体参与国家公园治理的积极性。

(3)坚持以人民为中心。以人民为中心是中国国家治理体系的核心价值追求,也是国家公园治理体系应该遵循的基本原则。国家公园治理体系建设需要坚持把增进人民福祉作为出发点和落脚点,除了为全社会提供优质生态产品和服务外,还需要为公众提供更多更好的亲近自然、认识自然、享受自然的机会。在推动全球最大的国家公园体系建设过程中,需要极力避免将国家公园建成封闭式与人民群众隔离的“孤岛”。从治理的视角看,以人民为中心,需突出公众、社区在国家公园治理的各个领域、环节的参与地位,并保障其基本权益。

(4)坚持制度在治理体系中的核心地位。小智治事、大智治制。制度是确保国家公园各治理主体各司其职、各尽其责、协同治理的保障,需要坚持其在国家公园治理体系中的核心地位。健全中国国家公园治理的体系的关键在于构建系统完备、科学规范、运行有效国家公园制度体系,并将制度优势转化为国家公园治理效能。

3.2 总体思路(1)充分发挥“中国之治”的显著优势,在中国国家治理体系和治理能力现代化的总体框架下,推动国家公园治理体系改革。新中国成立以来,中国经历了人类历史上非凡的经济增长和转型,社会安全、精准扶贫、生态文明建设等领域也取得了非凡成就,这些都充分体现了“中国之治”的显著优势。国家公园建设需充分发挥“中国之治”在坚持全国一盘棋、长远规划、集中力量办大事、以人民为中心等方面显著优势。中国国家公园治理体系需在中国国家治理体系和治理能力现代化的总体部署下稳步推动,且支撑国家公园治理的制度体系需与中国特色社会主义经济制度、社会制度相匹配、协同。

(2)充分借鉴国际先进的治理经验,实现共建共治共享。全球国家公园建设已有150余年历史,积累了很多值得借鉴的治理经验。如美国国家公园的公众参与制度和志愿者体系、法国国家公园的多元共治、澳大利亚国家公园的社区共管具有借鉴意义。同时,全球自然保护地在公益治理、社区治理和的共同治理等[25]方面积累了先进经验。中国国家公园治理体系的建设,需充分借鉴这些先进经验,力争使中国国家公园成为全球国家公园后来居上的典范。

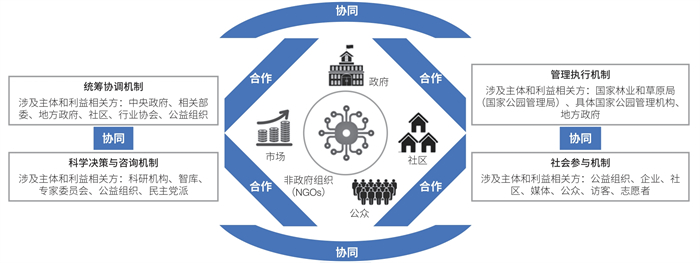

4 健全中国国家公园治理体系的理论框架和深化治理体系改革的建议 4.1 中国国家公园治理体系的理论框架针对国家公园治理面临的挑战和问题,在中国国家治理体系和治理能力现代化建设总体框架下,应发挥“中国之治”统筹协调和“集中力量办大事”等优势;可借鉴国际上区域性、流域性公共事务及国家公园治理经验,建立统筹决策机制、管理执行机制、科学决策与咨询机制、社会参与机制“四位一体”的中国国家公园治理体系。这一治理体系将国家公园建设涉及的所有主体和利益相关方纳入治理框架(图 1),体现了《总体方案》提出的“建立健全政府、企业、社会组织和公众共同参与国家公园保护管理的长效机制,探索社会力量参与自然资源管理和生态保护的新模式”的基本原则,并且有望破解单一的政府治理所面临的各类问题和挑战,降低治理成本,提高治理的成效。

|

| 图 1 中国国家公园治理体系建设的理论框架 Figure 1 Theoretical framework of China's national park governance system |

(1)建立统筹决策机制,破解国家公园建设面临的统筹协调难题。在国家层面,建立由国务院领导,国家林业和草原局、自然资源部、生态环境部、水利部、农业农村部、中央编办、财政部等相关部门,地方政府,以及行业协会、公益组织等共同组成的国家公园建设统筹协调领导小组;该领导小组将在国家公园立法、机构设置、事权与财权划分、空间布局、资金机制、跨部门和跨区协调等涉及全局的事务中发挥统筹协调作用,以解决当前国家公园建设面临的统筹协调难题。在具体国家公园层面,建立由国家公园、地方政府、社区代表组成的国家公园管理委员会制度,促进利益相关方参与国家公园建设与管理中的重大决策事务。

(2)深化管理体制改革,建立职责明确、依法行政国家公园政府治理体系。①优化中央和地方事权和财权划分。近期需尽快明确中央直接管理、中央和省级政府共管和中央委托省级政府代管3种不同管理模式下的中央和地方事权,并建立与事权相匹配的财政体制。从长远看,国家公园内全民所有自然资源资产所有权最终应过渡到由中央政府直接行使,并建立财事匹配的国家公园中央资金保障制度。②明确部门间的责权边界,特别是国家公园管理机构和自然资源部在公园内的自然资源确权登记、国土空间规划和用途管制方面的权责边界。③制定国家公园范围内国家公园管理机构和地方政府的权力清单、责任清单,明确园、地责权边界。④研究在新一轮机构改革中成立实体化国家公园管理局,以强化国家公园中央事权和政府治理能力的必要性和可行性。

(3)健全多方全过程参与国家公园建设与管理的制度体系,促进共建共治共享。科研团体、公益组织、企业、社区、公众是国家公园建设的重要相关方,在国家公园建设与管理中能够发挥各自的优势和独特作用。促进这些利益相关方的全过程参与对于提升国家公园治理效能具有重要意义。针对当前中国国家公园治理面临的多元参与不足的问题,应进一步健全从立法、制度建设、标准制定、空间布局,到单体国家公园的创建、规划、运营管理、生态修复、评估等全过程多方参与的制度体系,并将相关方参与国家公园建设的原则和要求在《国家公园法》中予以固化。当前,中国已经进入推动一批新的国家公园创建阶段,需要高度重视国家公园创建和总体规划过程中的多方参与,特别是国家公园边界划分和功能区划分,需要建立有效的参与机制,以保障当地政府和社区的基本权益。国家公园总体规划需兼顾国家公园建设的多种功能和多元目标,需要广泛吸纳生态学、林学、地理学、管理学、经济学、社会学、教育学等领域专家参与,以确保规划的专业性、科学性。

(4)健全科学决策与咨询机制,促进科学决策、民主决策、依法决策。在国家和公园层面组建由科学家、社会组织专家、行业代表等构成的综合性专家委员会,对于跨学科的、涉及多利益相关方的综合性事务,发挥专家委员会的群体性决策咨询职能。根据决策事项的潜在生态环境、社会影响和决策的复杂程度,制定专家委员会参与决策的事权清单,若存在较高的潜在生态环境影响或社会影响,需通过法定流程明确专家委员会参与决策;对于潜在社会影响较高或决策难度大的事项,还需启动包含主要相关方的多方论证机制。

(5)拓宽国家公园治理的空间和职责范围,建立和谐共赢的园地关系。周边地方政府和社区是国家公园休戚相关的命运共同体,其发展质量直接关系到国家公园治理成效。建议由国家发展和改革委员会牵头,建立一批环国家公园绿色发展示范区,并匹配土地、财税、金融政策予以支持。示范区建设可充分利用国家公园品牌价值和生态环境优势,打造环国家公园旅游、康养、研学、研发、会展、文创、绿色农牧业、户外装备制造业等绿色产业发展带和产业集群,让国家公园保护好最珍贵自然资产的同时,造福地方经济可持续发展。同时,优化国家公园管理机构的职能配置,在国家公园管理机构的“三定”方案中设置专门的社区发展协调部门,增加公园内社区协调治理和公园外绿色发展统筹协调职能,建立和谐共赢的园地关系。

| [1] |

黄宝荣, 王毅, 苏利阳, 等. 我国国家公园体制试点的进展、问题与对策建议. 中国科学院院刊, 2018, 33(1): 76-85. Huang B R, Wang Y, Su L Y, et al. Pilot programs for national park system in China: Progress, problems and recommendations. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2018, 33(1): 76-85. (in Chinese) |

| [2] |

臧振华, 张多, 王楠, 等. 中国首批国家公园体制试点的经验与成效、问题与建议. 生态学报, 2020, 40(24): 8839-8850. Zang Z H, Zhang D, Wang N, et al. Experiences, achievement, problems and recommendations of the first batch of China's national park system pilots. Acta Ecologica Sinica, 2020, 40(24): 8839-8850. (in Chinese) |

| [3] |

秦天宝. 论我国国家公园立法的几个维度. 环境保护, 2018, 46(1): 41-44. Qin T B. Several dimensions on national parks legislation in China. Environmental Protection, 2018, 46(1): 41-44. DOI:10.3969/j.issn.1006-8759.2018.01.012 (in Chinese) |

| [4] |

王蕾, 卓杰, 苏杨. 中国国家公园管理单位体制建设的难点和解决方案. 环境保护, 2016, 44(23): 40-44. Wang L, Zhuo J, Su Y. Research on difficulities in the construction of China's National Park management units. Environmental Protection, 2016, 44(23): 40-44. (in Chinese) |

| [5] |

张海霞, 钟林生. 国家公园管理机构建设的制度逻辑与模式选择研究. 资源科学, 2017, 39(1): 11-19. Zhang H X, Zhong L S. Institutional logic and model selection in the construction of national parks administration. Resources Science, 2017, 39(1): 11-19. (in Chinese) |

| [6] |

邓毅, 王楠, 苏杨. 国家公园财政事权和支出责任划分: 历史、现状和问题. 环境保护, 2021, 49(12): 43-47. Deng Y, Wang N, Su Y. Division of financial power and expenditure responsibility in national parks: History, current situation and problems. Environmental Protection, 2021, 49(12): 43-47. (in Chinese) |

| [7] |

李俊生, 朱彦鹏. 国家公园资金保障机制探讨. 环境保护, 2015, 43(14): 38-40. Li J S, Zhu Y P. Discusstion on national park funds safeguard mechanism. Environmental Protection, 2015, 43(14): 38-40. (in Chinese) |

| [8] |

陈雅如, 刘阳, 张多, 等. 国家公园特许经营制度在生态产品价值实现路径中的探索与实践. 环境保护, 2019, 47(21): 57-60. Chen Y R, Liu Y, Zhang D, et al. The exploration and practice of national park concession management on value realization path of ecological products. Environmental Protection, 2019, 47(21): 57-60. (in Chinese) |

| [9] |

杨锐. 中国国家公园治理体系: 原则、目标与路径. 生物多样性, 2021, 29(3): 269-271. Yang R. National park governance system of China: Principles, vision and approaches. Biodiversity Science, 2021, 29(3): 269-271. (in Chinese) |

| [10] |

陈叙图, 金筱霆, 苏杨. 法国国家公园体制改革的动因、经验及启示. 环境保护, 2017, 45(19): 56-63. Chen X T, Jin Y T, Su Y. The initiative and experiences of the national park management system reform in France and its enlightenment to China. Environmental Protection, 2017, 45(19): 56-63. (in Chinese) |

| [11] |

López-Rodríguez M D, Ruiz-Mallén I, Oteros-Rozas E, et al. Delineating participation in conservation governance: Insights from the Sierra de Guadarrama National Park (Spain). Environmental Science&Policy, 2020, 114: 486-496. |

| [12] |

Niedziałkowski K, Komar E, Pietrzyk-Kaszyńska A, et al. Discourses on public participation in protected areas governance: Application of Q methodology in Poland. Ecological Economics, 2018, 145: 401-409. DOI:10.1016/j.ecolecon.2017.11.018 |

| [13] |

Huber J M, Newig J, Loos J. Participation in protected area governance: A systematic case survey of the evidence on ecological and social outcomes. Journal of Environmental Management, 2023, 336: 117593. DOI:10.1016/j.jenvman.2023.117593 |

| [14] |

欧阳志云, 唐小平, 杜傲, 等. 科学建设国家公园: 进展、挑战与机遇. 国家公园(中英文), 2023, 1(2): 67-74. Ouyang Z Y, Tang X P, Du A, et al. Building China's national park systems scientifically: Challenges and opportunities. National Park, 2023, 1(2): 67-74. (in Chinese) |

| [15] |

王毅, 黄宝荣. 中国国家公园体制改革: 回顾与前瞻. 生物多样性, 2019, 27(2): 117-122. Wang Y, Huang B R. Institutional reform for building China's national park system: Review and prospects. Biodiversity Science, 2019, 27(2): 117-122. (in Chinese) |

| [16] |

黄宝荣, 马永欢, 黄凯, 等. 推动以国家公园为主体的自然保护地体系改革的思考. 中国科学院院刊, 2018, 33(12): 1342-1351. Huang B R, Ma Y H, Huang K, et al. Strategic approach on promoting reform of China's natural protected areas system with National Parks as backbone. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2018, 33(12): 1342-1351. (in Chinese) |

| [17] |

黄宝荣, 张丛林, 邓冉. 我国自然保护地历史遗留问题的系统解决方案. 生物多样性, 2020, 28(10): 1255-1265. Huang B R, Zhang C L, Deng R. The systemic solution to historical problems in China's natural protected areas. Biodiversity Science, 2020, 28(10): 1255-1265. (in Chinese) |

| [18] |

曹越, 龙瀛, 杨锐. 中国大陆国土尺度荒野地识别与空间分布研究. 中国园林, 2017, 33(6): 26-33. Cao Y, Long Y, Yang R. Research on the Identification and Spatial Distribution of Wilderness Areas at the National Scale in China's mainland. Chinese Landscape Architecture, 2017, 33(6): 26-33. (in Chinese) |

| [19] |

李翠琳, 丛丽. 基于专家德尔菲法的中国《国家公园法》立法困境和制约因素研究. 中国园林, 2021, 37(5): 104-108. Li C L, Cong L. Research on the legislative dilemma and restrictive factors of National Park Law in China based on Delphi method. Chinese Landscape Architecture, 2021, 37(6): 104-108. (in Chinese) |

| [20] |

欧阳志云, 徐卫华, 臧振华. 完善国家公园管理体制的建议. 生物多样性, 2021, 29(3): 272-274. Ouyang Z Y, Xu W H, Zang Z H. Suggestions on improving the management system of National Parks. Biodiversity Science, 2021, 29(3): 272-274. (in Chinese) |

| [21] |

王倩雯, 贾卫国. 三种国家公园管理模式的比较分析. 中国林业经济, 2021, (3): 87-90. Wang Q W, Jia W G. Comparative analysis of three National Park management modes. China Forestry Economics, 2021, (3): 87-90. (in Chinese) |

| [22] |

张利明. 美国国家公园资金保障机制概述——以2019财年预算草案为例. 林业经济, 2018, 40(7): 71-75. Zhang L M. An introduction of funding system in National Parks of the USA-Taking the FY2019 budget justification for an example. Forestry Economics, 2018, 40(7): 71-75. (in Chinese) |

| [23] |

黄富杰, 余吉安, 马晓静. 南非国家公园资金保障机制及其对中国的启示. 中国园林, 2022, 38(6): 81-85. Huang F J, Yu J A, Ma X J. The funding guarantee mechanism of National Parks in South Africa and its enlightenment. Chinese Landscape Architecture, 2022, 38(6): 81-85. (in Chinese) |

| [24] |

燕继荣. 国家治理体系现代化的变革逻辑与中国经验. 国家治理, 2019, (3): 3-8. Yan J R. The logic of change and Chinese experience in modernizing the national governance system. Governance, 2019, (3): 3-8. (in Chinese) |

| [25] |

Borrini-Feyerabend G, Dudley N, Jaeger T, et al. Governance of Protected Areas: From understanding to action. (2013-09-11)[2023-05-08]. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-020.pdf.

|