2. 中国科学院大学 公共政策与管理学院 北京 100049;

3. 大自然保护协会 北京 100600

2. School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

3. The Nature Conservancy, Beijing 100600, China

全球正面临生物多样性加速丧失的严重威胁,加强生物多样性保护,维持人类赖以生存的物质基础已成为全球共识[1, 2]。建立自然保护地体系是保护生物多样性最重要的方式[3, 4],日益受到全球各国的重视。2022年12月,联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)第二阶段会议通过的《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》(以下简称“ 《昆蒙框架》”),提出了到2030年至少有效保护30%的陆地、内陆水域、沿海和海洋区域的行动目标(以下简称“3030目标”)。“3030目标”的提出,体现了人们扭转全球生物多样性丧失趋势的迫切愿望。然而,近10年全球生物多样性保护的进展并不乐观,部分国家和地区距实现有效保护17%陆地和10%海洋的“爱知目标”尚差距甚远。面对实现“3030目标”的诸多挑战,中国作为COP15主席国和负责任大国,需将提升全球自然保护地覆盖率和治理效能作为重要抓手,在全球生物多样性治理中发挥引领示范作用。

欧盟建设并管理的Natura 2000自然保护地网络(以下简称“Natura 2000”)被誉为世界上最成功的跨国自然保护地网络,在保护生物多样性和提升区域社会经济福祉方面发挥了重要作用[5-7]。本文剖析欧盟Natura 2000建设与治理经验,希望为我国推动全球生物多样性治理和建设以国家公园为主体的自然保护地体系提供借鉴与参考。

1 欧盟Natura 2000自然保护地概况 1.1 基本情况欧盟为应对工业化发展造成的严重生态环境问题,先后颁发了《欧洲野鸟保护指令》(Birds Directives)与《欧洲栖息地指令》(Habitats Directives),将生物多样性保护行动持续规范化、法律化。据《欧洲栖息地指令》第3条第1款:应建设一个由特别保护地(conservation)组成、贯通欧洲的生态网络,称之为Natura 2000。Natura 2000于1992年开始筹备建设,2000年正式运行,由欧洲环境总署(EEA)管理。

27个欧盟成员国①均参与Natura 2000。截至2022年10月,Natura 2000共设立18 651个保护站点,含15 576个陆地保护站点、3 075个海洋及其他水域保护站点,覆盖欧盟近19%的陆地和近10%的海洋,各国Natura 2000自然保护地覆盖率大多介于10%—20%之间。斯洛文尼亚等东欧国家自然保护地覆盖率较高,超过30%;法国等西欧国家受长期工业开发的影响,扩大自然保护地面积面临更多挑战,自然保护地覆盖率相对较低(表 1)。

① 英国曾作为欧盟成员国参与Natura 2000建设,直至其2020年2月1日正式“脱欧”。

|

在自然保护地面积逐步提升、基本完成“爱知目标”的基础上,Natura 2000当前的主要目标是扩大其域内海洋自然保护地面积,并争取纳入毗邻非欧盟国家的自然保护地统一管理,以推动“3030目标”的实现;同时,Natura 2000也面临资金监管机制不健全、不同国家保护效果不均衡等问题。

1.2 Natura 2000在促进欧盟可持续发展方面发挥重要作用众多监测、评估和研究显示,Natura 2000发挥着重要的生态、健康、经济和社会效益,在促进欧盟可持续发展方面发挥了重要作用。

(1)生态效益方面。Natura 2000显著改善了欧盟的生态质量,欧洲生态状况评估[8]显示,全欧的栖息地与濒危物种保护情况在2007—2012年、2013—2018年的近2个评估周期均有6%的改善;2014—2020年,欧盟成员国共增加森林面积13%、湿地面积10%,保护的濒危动植物数量增至2 300种,为2000年运行之初的2倍。

(2)健康福祉方面。Natura 2000对当地居民身心产生了积极影响。例如,比利时布鲁塞尔的Natura2000自然保护地为周边区域平均降温3℃、降噪1.5 dB,有助于当地居民的身心健康[9];德国Natura 2000自然保护地内及毗邻区域的居民平均寿命为79岁,仅3% 的居民易发心理疾病,远优于其他地区[10]。

(3)经济效益方面。Natura 2000促进了产业发展与转型,为生态农业、可持续林业、可持续渔业、生态旅游及适应气候变化的绿色基础设施建设等创造了机会并提供资金支持[11]。欧洲环境政策研究所(IEEP)2011年的评估显示,Natura 2000每年为欧盟创造约1 890亿—3 600亿欧元②的经济价值(含使用价值与存在价值)[11],随着森林碳汇等生态系统服务价值的市场认可度上升,Natura 2000所蕴含的经济价值仍在提升[12]。

② 由于欧洲环境政策研究所(IEEP)是基于多个评估尺标进行评估,其最终测算的Natura 2000经济效益为一个具有可信度的范围。同时,报告强调只有一小部分的经济效益体现在现金交易中,且直接流入保护地的收益更少,保护地具有的极高经济与社会价值通常不是直接可见的。

(4)社会发展方面。Natura 2000创造了大量就业岗位,提升了社区治理效能。例如,比利时面临经济衰退风险的前采煤区霍格肯本(Hoge Kempen),在Natura 2000专项基金支持下,通过建设国家公园,为当地提供了400余个工作岗位,并实现年均2 000万欧元的直接经济效益[8];Natura 2000致力于共建自然保护地社区中的“绿色空间”以加强居民的社区认同感[13-15],并建立利益相关方参与机制,将多元主体纳入自然保护地管理决策,改善了社区治理[16]③。

③ Developing the first national park in Belgium together with stakeholders. (2015-04-18)[2023-12-26]. https://ldf.lv/en/article/developingfirst-national-park-belgium-together-stakeholders.

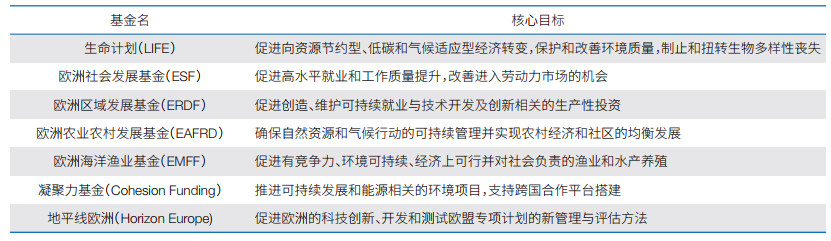

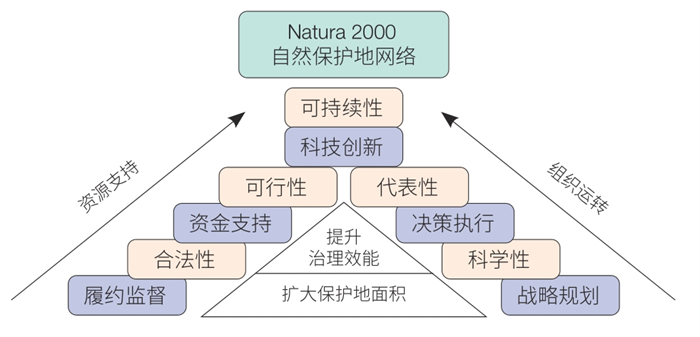

2 欧盟Natura 2000自然保护地建设与管理的经验建设并管理世界上最大的区域自然保护地网络面临众多挑战,Natura 2000取得成功得益于充足的政策、行政和资金等资源的支持与高效、多方统筹协调的组织运作。通过履约监督、决策执行、战略规划、资金支持及科技创新五大机制为Natura 2000的扩展和治理效能的提升提供了关键支持(图 1);并在筹建与运行的30年中不断总结管理经验并优化管理措施,形成了一套有法可依、统筹全局、决策科学、激励有效、监管到位的管理体制。

|

| 图 1 五大机制赋能Natura 2000 Figure 1 Five mechanisms empowering Natura 2000 network |

履约监督机制为Natura 2000带来合法性基础,将各成员国和参与主体限制在一个以保护为核心原则的行为框架内,并为后续的行政、政策资源分配夯实了基础。

2.1.1 以生物多样性公约为法律基础欧盟各国于1979年缔结《保护欧洲野生动物与自然栖息地公约》(又称《伯尔尼公约》),同年发布《欧洲野鸟保护指令》;1992年成为《生物多样性公约》首批缔约国,并于同年发布《欧洲栖息地指令》;由《欧洲野鸟保护指令》与《欧洲栖息地指令》二者共同构成的《自然指令》(Nature Directives)是各成员国进行自然与生物多样性保护的法律基础。欧盟通过区域立法响应国际生物多样性保护公约,规范并加强了欧盟保护生物多样性的法律框架和制度,促进了政策和行动的协同。

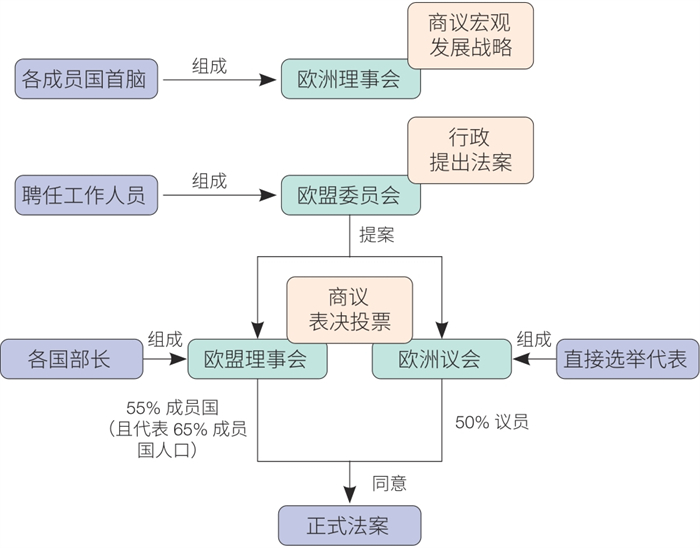

2.1.2 由欧盟发起立法流程,形成各成员国认可并共同遵循的法律法规Natura 2000依据欧盟相关法案建立并组织运行。相关法案经欧盟委员会提出、欧洲理事会商议,欧盟理事会与欧洲议会一起修订和批准。在欧盟理事会55%的成员国同意、且代表至少65%的欧盟人口投票支持后,经欧洲议会过半数投票同意,成为欧盟各成员国认可的法律法规或欧盟委员会的政策执行章程(图 2)④。

|

| 图 2 欧盟立法流程 Figure 2 Legislation process of EU |

④ The European Union: What it is and what it does. (2022-05-30)[2023-01-01]. https://op.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/en/.

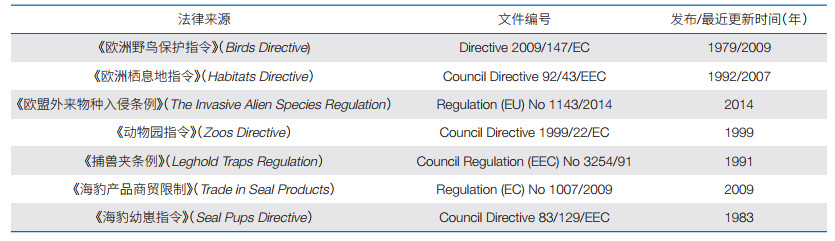

2.1.3 以区域立法推动成员国履约《自然指令》是Natura 2000的相关司法判决的主要依据。同时,欧盟委员会制定了《欧盟外来物种入侵条例》等多个相关法规作为补充,与《自然指令》共同形成Natura 2000的法律基础(表 2)⑤。欧盟各成员国与EEA在法律框架下开展Natura 2000建设与管理工作,有效提高了其履行生物多样性保护国际承诺的能力和效果。

⑤ Nature and biodiversity law. [2023-12-26]. https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm#legal_sources.

欧盟委员会可在欧洲法院起诉严重违约的成员国。若经审查发现成员国未履约,该成员国必须毫不迟延地改进。欧洲法院可责令成员国遵守判决并执行公约,也可以对其处以经济罚款。由《欧洲联盟条约》(Treaty on European Union)第191条,违反Natura 2000涉及的法律法规将被定性为性质特别严重的违规行为。

2.2 决策执行:重视多元主体的参与欧盟决议流程与多元主体全过程参与的决策执行机制,为有效协调多方积极参与Natura 2000建设提供了代表性基础和合理决策支撑。

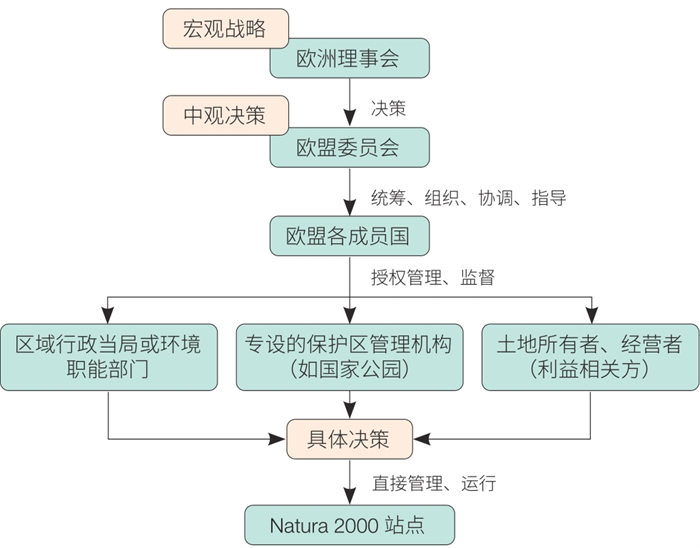

2.2.1 统筹多方意见,自上而下推行Natura 2000的决策执行机制按欧盟既有流程自上而下进行(图 3),并注重统筹各成员国意见。欧盟各成员国首脑在欧洲理事会商议自然与生物多样性保护的发展方向与战略,以Natura 2000作为重要战略落实平台。欧盟委员会通过其下设EEA统筹Natura 2000相关政策制定,组织、协调各成员国进行决策安排。各成员国根据国情,授权不同的管理机构进行Natura 2000站点的直接管理,并负有监督责任。

|

| 图 3 Natura 2000决策执行流程 Figure 3 Procedure of decision and implement of Natura 2000 |

Natura 2000在自然保护地管理过程中开展了大量利益相关者参与的有益探索。EEA在管理指南中指出利益相关者参与有助于推动可持续发展与公共利益的实现[8, 9, 16],包括促进信息共享,使决策过程更加公开、公正和可信;提高相关者对生态保护的认知水平和责任感;为决策提供更广泛的视角和更多的信息,从而提高决策的质量及可持续性等。为此,EEA多次下发指导文件,呼吁Natura 2000站点直接管理者重视利益相关者参与,在制定管理计划、设置管理机构、共同实施保护及知识共享和教育培训等方面,促进利益相关者全过程参与[17, 18]。

2.3 战略规划:大区域视野与周期性规划战略规划机制充分考虑全域性生物多样性保护需求,制定符合生物多样性保护机理的管理计划,为Natura 2000带来科学性基础。

2.3.1 基于覆盖全域的监测数据开展战略规划欧盟以Natura 2000保护站点为基础,通过大规模收集统计数据支撑欧洲生态保护战略决策。EEA以及相关的自然保护研究机构协同开展调查,每6年发布1次《欧盟自然状况报告》(State of Nature in EU)。该报告对欧洲在《自然指令》框架下的自然和生物多样性保护状况进行评估,为欧盟的战略规划提供翔实的数据和科学支撑。

2.3.2 统筹开展全域性生物多样性保护规划Natura 2000建设遵循欧洲全域性、整体性和连通性原则。欧盟委员会牵头各成员国,在欧洲理事会例会、专题会中进行欧洲生物多样性保护战略规划[18]。EEA将欧盟领土看作一个整体进行评估,在尊重各成员国自身生物多样性保护法律法规的基础上,统筹全域,提出各国所需执行的保护战略。此举有利于增加Natura 2000的内部连通性,提高整体保护质量[6];并且能够避免部分不必要的保护措施,降低保护成本。例如,在EEA建议下,奥地利降低了在全欧视域下并非濒危物种的高原苔藓保护等级。

2.4 资金支持:资金规范化申报和审查资金支持机制为Natura 2000带来了可行性基础,调动各成员国开展生物多样性保护工作积极性,通过有效的方式进行工作方向的引导与绩效考核,以提升治理效能。

2.4.1 多元化资金支持机制2015年,欧洲理事会最近一次的评估结果显示,所有Natura 2000站点每年所需运行经费约58亿欧元,主要经费来自各成员国财政经费及欧盟生物多样性保护资金。2014—2020年,欧盟每年综合财政预算投入Natura 2000的经费约5.5亿—11.3亿欧元[19]。欧盟委员会以COP15为契机,发布《联合声明》呼吁多边开发银行将生物多样性保护纳入其行动,扩大自然融资,以实现联合国2030年可持续发展目标。

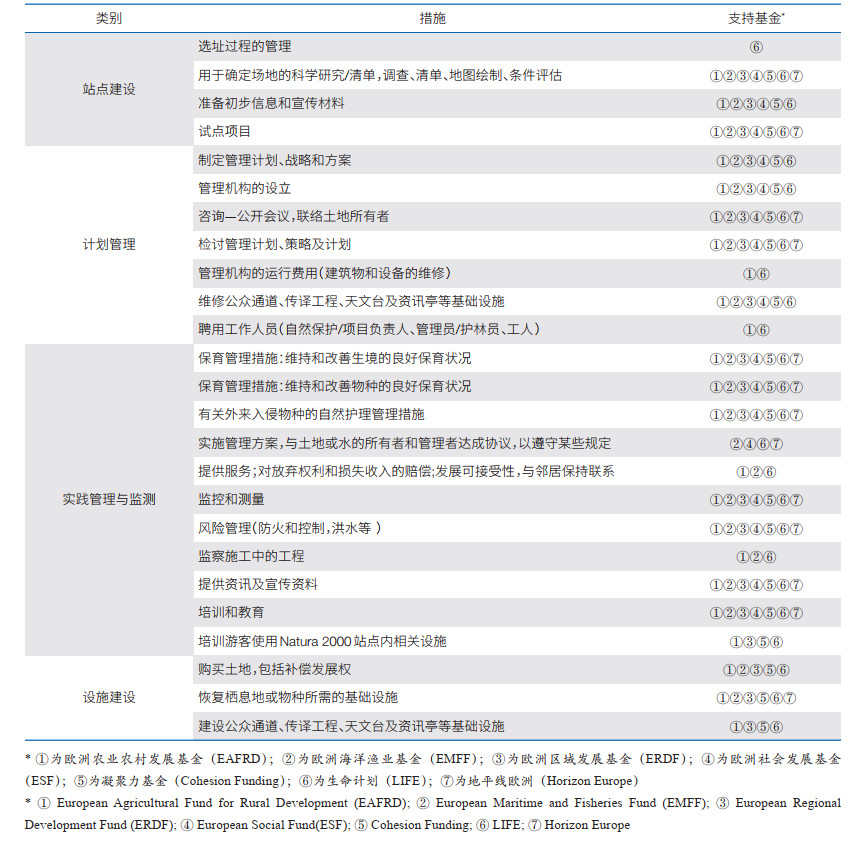

同时,Natura 2000还受欧盟农业、林业、渔业等相关政策及区域发展基金的支持。欧盟经过多年的探索,结合旗下的生命计划(LIFE)等金融工具,在其管理指南中为Natura 2000站点提供了7项可申请的基金项目(表 3)。这7项基金均来源于欧盟委员会预算,通过项目“申请-审批”机制将资金发放给符合条件的申请者(一般为个人或团体、企业)。其中,LIFE计划基金为Natura 2000提供主要资金支持,并完全覆盖Natura 2000执行指导意见的25个具体工作;其余6项基金均是欧盟支持各个领域发展、建设方面的大型基金,可在相关领域涉及自然保护地的项目中为Natura 2000提供资金支持[13, 20]。各基金对Natura 2000的资助各有侧重,以求实现其自身目标(表 4)。例如,欧洲农业农村发展基金(EAFRD)要求其资助项目必须有35%以上资金用于农地改造和农村可持续发展;欧洲社会发展基金(ESF)要求75%的资金用于资助人均国内生产总值(GDP)低于欧盟中位数75% 的地区的项目。由此,Natura 2000建立了专项基金为主、其他综合基金支持的多元资金机制,并将Natura 2000的建设与管理与欧盟其他可持续发展目标联系并促进协同。

|

欧盟委员会通过经费“申请-审批”机制实现Natura 2000站点管理的绩效考评与监督。2014年,欧盟委员会为Natura 2000提供了1项指导性政策工具“优先行动框架”(PAF),旨在协助各成员国明确本国在12年周期内的生物多样性保护重点,以使Natura 2000站点管理者明确工作方向。欧盟提供各项涉及Natura 2000站点管理的基金均要求管理者撰写该站点未来12年的管理计划,计划的可行性和其与本国PAF的匹配度是该站点能否申请获得相关经费的关键。基金每6年申请1次,每3年进行1次考评。此举使得Natura 2000站点进入计划性管理阶段,填补了在2014年前,近半数Natura 2000站点缺乏长期、周期性管理计划的短板[17]。

2.5 科技创新:长期监测与数据共享赋能科学化管理欧盟乃至全球的科研与管理机构基于Natura 2000的监测数据与管理实践持续开展研究与创新,为Natura 2000的可持续发展提供了科学基础。

2.5.1 科学标准化选址与站点数据记录Natura 2000选址申请需填报EEA开发的标准数据表。每个Natura 2000站点在经过申请、提议和确立的过程中,对应的信息均被记录、审核。EEA也会将站点数据表的评估结果(主要报告站点生物多样性受到的威胁和压力)反馈至站点具体管理者,作为制定当地保护管理计划的重要参考依据与保护效果评估基础[21]。

2.5.2 数据公开Natura 2000的标准化数据采集后即在官网发布,并形成年度总结报告。数据公开对保护政策实施的可行性和可靠性评估、保护效果监测起积极影响,并有助于总结优秀管理模式与方法[22];通过汇总面板数据,评估欧盟生物多样性发展计划带来的影响,赋能宏观决策[23];通过推广标准化数据采集方法并公开,进一步扩大了Natura 2000数据的应用范围[24]。

2.5.3 科研合作助力管理模式创新Natura 2000与欧盟旗下科研机构以及全球其他科研机构和高校开展广泛科研合作,通过20余年的持续科学监测与研究跟进,实现了信息的高效整合和多样化利用,为自然保护地的科学管理决策提供更有力的支持,并为生态学、地理学等学科研究提供详细数据支撑与研究样本[8, 11-13, 19, 20, 22]。

3 启示 3.1 对我国推动全球生物多样性治理的启示《昆蒙框架》提出的“3030目标”是一项雄心勃勃但艰巨的任务。当前,世界各国生物多样性保护情况不一,总体不符合预期。全球地缘政治博弈、经济下行和新冠疫情等影响因素导致资金匮乏,使生物多样性治理执行力存在进一步削弱的风险[25]。作为COP15主席国,中国在推动达成《昆蒙框架》中发挥了领导作用,后续急需探索一条务实可行的实现路径,推动该框架的执行落地,在全球生物多样性治理中发挥引领示范作用[26]。

Natura 2000具有促进多国开展生物多样性保护合作、管理大面积自然保护地网络的成功经验,对我国推动全球生物多样性治理具有重要借鉴意义。我国可借鉴Natura 2000成功运行的五大机制,在全球生物多样性保护重要区域、急需加强保护的脆弱区域和具有一定政治、经济合作基础的区域,推动全球区域性自然保护地网络建设,为“3030目标”的实现提供务实可行的实现路径。

建议:①借鉴欧盟依托已有区域合作机制推动Natura 2000建设的经验,依托“一带一路”倡议、中国东盟全面战略合作伙伴关系、上海合作组织、大湄公河次区域经济合作等中国发起和参与的国家间合作机制,倡议并牵头发起建立一批区域性跨国自然保护地网络,在全球区域性自然保护地网络建设中发挥引领示范作用;②在国际社会上呼吁合作机制较好的区域性国际组织,如东南亚联盟、非洲联盟、南美洲国家联盟等,推动区域性跨国自然保护地网络建设;③发起若干中国牵头的全球生物多样性及重要栖息地调查、评估国际大科学计划,摸清生物多样性保护重要和脆弱区域的本底情况,并逐步建立生物多样性及重要栖息地调查、评估和数据国际标准体系,为全球区域性自然保护地网络建设提供科学数据支撑;④在一些涉及跨国保护的生物多样性保护重要区域,倡议启动统筹全域的自然保护地网络一体化规划,增加保护地连通性与布局合理性;⑤倡议具有立法机构的区域性国际组织,以《生物多样性公约》为基础推动区域性生物多样性保护立法,为区域性自然保护网络建设奠定履约基础;⑥探索建立多元化资金机制,充分利用全球生物多样性基金、全球性和区域性国际组织、国际非政府组织和成员国相关资金,支持区域性自然保护地网络建设。

3.2 对我国加强建设以国家公园为主体的自然保护地体系的启示国家公园,国之大者。我国正推进建设以国家公园为主体的自然保护地体系和世界最大的国家公园体系,尽管初有成效,但建设并管理庞大的自然保护地体系仍面临资金短缺、保护与发展矛盾突出、多方参与不足、空间布局不合理等一系列问题[27, 28]。Natura 2000的资源支持与组织运转两大体制为解决大型自然保护地网络治理的问题提供了良好经验,对我国进一步加强建设以国家公园为主体的自然保护地体系建设具有重要借鉴意义。

(1)推动国家主导、多方参与的决策执行机制。当前我国自然保护地建设与管理工作采取国家主导、地方执行、画圈保护的传统路径,仍未形成可落地的多方参与机制,社会各界主体参与渠道与边界不明确[26]。可借鉴Natura 2000决策执行机制,加强我国自然保护地管理多方全过程参与制度体系建设,以实现国家公园为主体的自然保护地体系的共建共治共享。建议:①在自然保护地和国家公园立法中明确社会各界参与方式与范围,规范企业特许经营和社会组织协同治理模式;②建立健全科学决策与咨询、协议保护、公益捐赠、特许经营、志愿者制度等多方参与的制度体系,充分发挥科研机构、社会组织、企业、公众、社区参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设和管理的能动性和重要作用,促进共建共治共享。

(2)推动宏观统筹、共谋全局的战略规划机制。我国以国家公园为主体的保护地体系仍存在交叉重叠和保护空缺,并与生态红线、国土空间规划之间由于规划主体不同等原因,缺乏较好的衔接[29]。可借鉴Natura 2000全域性规划战略,统筹我国国土空间规划与管制标准,优化我国自然保护地体系规划。建议:①宏观统筹优化我国自然保护地规划布局,在《国家公园空间布局方案》的基础上,推动以国家公园为主体的自然保护地体系的空间布局总体规划,填补重要保护空缺,提高自然保护地的连通性;②深化“多规合一”改革,推动在空间上以国家公园为主体的自然保护地体系、生态红线及国土空间规划三者实现相互衔接与一致性,并在管制要求上紧密配合,形成合力。

(3)推动多元投入、全过程覆盖的资金支持机制。到2035年,我国规划布局基本建成全球总面积最大的国家公园体系,在经济形势放缓的大环境下,加强推动建设以国家公园为主体的自然保护地体系存在潜在的资金压力。可借鉴Natura 2000经验,在我国自然保护地工作中引入多部门资金支持机制,实现更好的资金整合。建议:①建立综合资金机制,以林草系统自然保护地专项资金为基础,结合全国生物多样性调查、生态系统保护修复、乡村振兴等各部门国家重大项目作为补充支持,确保综合资金涵盖各类自然保护地主要业务;②进一步优化自然保护地特许经营和协议保护制度,吸引社会资本、公益组织等投入以国家公园为主体的自然保护地体系建设,并确保资金投入符合保护地功能定位。

(4)规范数据收集与管理、平台集成赋能科技创新机制。我国以国家公园为主体的自然保护地体系目前存在数据分散、信息孤岛化及使用方式单一等短板,尚未形成强大的大数据协同效应[30]。可借鉴Natura 2000站点数据监测与公开数据平台建设经验,整合我国以国家公园为主体的自然保护地体系内诸多数据信息来源,搭建我国自然保护地大数据平台。建议:①率先建立服务于国家公园建设与管理的基础数据收集标准和规范,并逐步完善监测、统计体系,建立中国国家公园体系基础信息数据库,服务于国家公园科学研究和管理决策,并逐步向其他类型保护地推广[31];②打造中国自然保护地大数据平台,建立数据共享机制,通过专题数据集、共性数据库和可视化展示等形式分享数据,推动科学研究,支撑管理决策;③与未来自然保护地建设与管理绩效指标体系相配合,收集相关数据以反映保护工作进展,提高自然保护地科学管理水平。

| [1] |

Johnson C N, Balmford A, Brook B W, et al. Biodiversity losses and conservation responses in the Anthropocene. Science, 2017, 356: 270-274. DOI:10.1126/science.aam9317 |

| [2] |

Shepherd E, Milner-Gulland E J, Knight A T, et al. Status and trends in global ecosystem services and natural capital: Assessing progress toward Aichi Biodiversity Target 14. Conservation Letters, 2016, 9(6): 429-437. DOI:10.1111/conl.12320 |

| [3] |

Dudley N. Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. Gland: IUCN, 2008.

|

| [4] |

Watson J E M, Dudley N, Segan D B, et al. The performance and potential of protected areas. Nature, 2014, 515: 67-73. DOI:10.1038/nature13947 |

| [5] |

Opermanis O, MacSharry B, Aunins A, et al. Connectedness and connectivity of the Natura 2000 network of protected areas across country borders in the European Union. Biological Conservation, 2012, 153: 227-238. DOI:10.1016/j.biocon.2012.04.031 |

| [6] |

Opermanis O, MacSharry B, Evans D, et al. Is the connectivity of the Natura 2000 network better across internal or external administrative borders?. Biological Conservation, 2013, 166: 170-174. DOI:10.1016/j.biocon.2013.06.019 |

| [7] |

Muller A, Schneider U A, Jantke K. Evaluating and expanding the European Union's protected-area network toward potential post-2020 coverage targets. Conservation Biology, 2020, 34(3): 654-665. DOI:10.1111/cobi.13479 |

| [8] |

European Environment Agency. State of Nature in the EU: Results from Reporting under the Nature Directives 2013-2018. Copenhagen: European Environment Agency, 2020.

|

| [9] |

Zisenis M. Is the Natura 2000 network of the European Union the key land use policy tool for preserving Europe's biodiversity heritage?. Land Use Policy, 2017, 69: 408-416. DOI:10.1016/j.landusepol.2017.09.045 |

| [10] |

Schweitzer J P, Mutafoglu K, Brink T P, et al. The Health and Social Benefits of Nature and Biodiversity Protection: Annex[1]: 20 Cases. London, Brussels: European Commission, Institute for European Environmental Policy, 2016.

|

| [11] |

Mitchell R J, Richardson E A, Shortt N K, et al. Neighborhood environments and socioeconomic inequalities in mental well-being. American Journal of Preventive Medicine, 2015, 49(1): 80-84. DOI:10.1016/j.amepre.2015.01.017 |

| [12] |

Gantioler S, Rayment M, Brink T P, et al. The costs and socio-economic benefits associated with the Natura 2000 network. International Journal of Sustainable Society, 2014, 6(1-2): 135-157. |

| [13] |

Lovell R, Wheeler B W, Higgins S L, et al. A systematic review of the health and well-being benefits of biodiverse environments. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B, 2014, 17(1): 1-20. DOI:10.1080/10937404.2013.856361 |

| [14] |

Brink T P, Badura T, Bassi S, et al. Estimating the overall economic value of the benefits provided by the Natura 2000 network. Brussels: Institute for European Environmental Policy/GHK/Ecologic, 2011.

|

| [15] |

Environment Directorate-General (European Commission). The Economic benefits of the Natura 2000 Network: Synthesis Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013.

|

| [16] |

Wolch J R, Byrne J, Newell J P. Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities'just green enough'. Landscape and Urban Planning, 2014, 125: 234-244. DOI:10.1016/j.landurbplan.2014.01.017 |

| [17] |

Strzelecka M, Rechciński M, Tusznio J, et al. Environmental justice in Natura 2000 conservation conflicts: The case for resident empowerment. Land Use Policy, 2021, 107: 105494. DOI:10.1016/j.landusepol.2021.105494 |

| [18] |

Paloniemi R, Apostolopoulou E, Cent J, et al. Public participation and environmental justice in biodiversity governance in Finland, Greece, Poland and the UK. Environmental Policy and Governance, 2015, 25(5): 330-342. DOI:10.1002/eet.1672 |

| [19] |

Kettunen M, Torkler P, Rayment M. Financing Natura 2000 Guidance Handbook-Part Ⅰ: EU Funding Opportunities in 2014-2020. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014.

|

| [20] |

Medarova-Bergstrom K, Kettunen M, Illes A, et al. Tracking Biodiversity Expenditure in the EU Budget, Part Ⅱ-Fund Specific Guidance Documents, Final Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015.

|

| [21] |

Barnes M D, Glew L, Wyborn C, et al. Prevent perverse outcomes from global protected area policy. Nature Ecology & Evolution, 2018, 2(5): 759-762. |

| [22] |

Kovács E, Kelemen E, Kiss G, et al. Evaluation of participatory planning: Lessons from Hungarian Natura 2000 management planning processes. Journal of Environmental Management, 2017, 204: 540-550. DOI:10.1016/j.jenvman.2017.09.028 |

| [23] |

Sitzia T, Campagnaro T, Grigolato S. Ecological risk and accessibility analysis to assess the impact of roads under Habitats Directive. Journal of Environmental Planning and Management, 2016, 59(12): 2251-2271. DOI:10.1080/09640568.2016.1140023 |

| [24] |

Arlidge W, Bull J, Addison P, et al. A global mitigation hierarchy for nature conservation. BioScience, 2018, 68(5): 336-347. DOI:10.1093/biosci/biy029 |

| [25] |

Gilbert N. Funding battles stymie ambitious plan to protect global biodiversity. Nature, 2022. DOI:10.1038/d41586-022-00916-8 |

| [26] |

蔡晓梅, 苏杨, 吴必虎, 等. 生态文明建设背景下中国自然保护地发展的理论思考与创新实践. 自然资源学报, 2023, 38(4): 839-861. Cai X M, Su Y, Wu B H, et al. Theoretical debates and innovative practices of the development of China's nature protected area under the background of ecological civilization construction. Journal of Natural Resources, 2023, 38(4): 839-861. (in Chinese) |

| [27] |

黄宝荣, 马永欢, 黄凯, 等. 推动以国家公园为主体的自然保护地体系改革的思考. 中国科学院院刊, 2018, 33(12): 1342-1351. Huang B R, Ma Y H, Huang K, et al. Strategic approach on promoting reform of China's natural protected areas system with national parks as backbone. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2018, 33(12): 1342-1351. (in Chinese) |

| [28] |

欧阳志云, 杜傲, 徐卫华. 中国自然保护地体系分类研究. 生态学报, 2020, 40(20): 7207-7215. Ouyang Z Y, Du A, Xu W H. Research on China's protected area system classification. Acta Ecologica Sinica, 2020, 40(20): 7027-7215. (in Chinese) |

| [29] |

魏辅文, 平晓鸽, 胡义波, 等. 中国生物多样性保护取得的主要成绩、面临的挑战与对策建议. 中国科学院院刊, 2021, 36(4): 375-383. Wei F W, Ping X G, Hu Y B, et al. Main achievements, challenges, and recommendations of biodiversity conservation in China. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2021, 36(4): 375-383. (in Chinese) |

| [30] |

李云, 蔡芳, 孙鸿雁, 等. 国家公园大数据平台构建的思考. 林业建设, 2019, (2): 10-15. Li Y, Cai F, Sun H Y, et al. Thoughts on the construction of national park big data platform. Forestry Construction, 2019, (2): 10-15. (in Chinese) |

| [31] |

马克平, 朱敏, 纪力强, 等. 中国生物多样性大数据平台建设. 中国科学院院刊, 2018, 33(8): 838-845. Ma K P, Zhu M, Ji L Q, et al. Establishing China infrastructure for big biodiversity data. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2018, 33(8): 838-845. (in Chinese) |