2. 中国科学院科技创新发展中心 北京 100190;

3. 中国科学院数学与系统科学研究院 北京 100190

2. Science and Technology Innovation and Development Center, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

3. Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

党的二十大报告提出了“推动创新链产业链资金链人才链深度融合”。创新链产业链资金链人才链(以下简称“四链”)融合既是推动要素市场化、构建新发展格局的重要抓手,也是提升国家创新体系整体效能的内在要求,其本质是在政府引导和市场机制作用下,有效配置各类要素。现阶段,我国“四链”彼此牵引、互为支撑的深度融合态势尚待形成。“四链”之间在不同维度上的供需矛盾既是制约融合的主要因素,也是推动融合的着力点。本文从分析我国“四链”融合内涵出发,结合存在的问题及成因,在梳理国内外相关典型做法的基础上,提出对策建议。

1 “四链”融合内涵“四链”融合的本质是有效配置人才、资金等创新要素。一方面,不断深化的社会分工使得创新要素跨组织边界流动变得日益频繁,由于存在不同程度的市场壁垒、制度壁垒、信息壁垒和行政壁垒等,创新要素在组织间的配置效率常常远低于组织内配置。另一方面,理解“四链”融合也需要回归“融合”一词的内涵,融合多指不同事物融为一体,常用于形容物理现象。近年来,该词也常常出现在创新经济学语境下。那么,不同生产主体如何实现融合?关键是在市场机制作用下,在降低各类壁垒的前提下,不同主体通过契约行为实现创新要素有效配置,进而协同推进跨组织边界创新,提升创新绩效。

进一步,该如何衡量创新要素配置的有效性?本文认为,应在国家科技创新战略的总体框架内考虑该问题,按照是否满足习近平总书记对科技创新提出的“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”(以下简称“四个面向”)要求,来界定不同细分领域内创新要素配置是否有效。“四个面向”之间并非相互独立,而是彼此联系,互为支撑,共同服务于国家经济社会发展的总体目标。

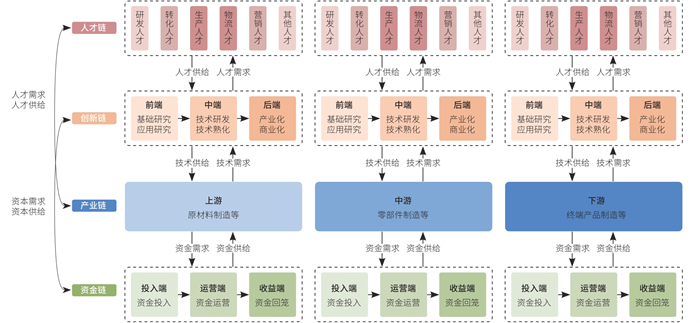

从相对宏观的视角来看,“四链”深度融合意味着科技、产业、金融和人才之间形成了协同互补、彼此赋能、整体优化的发展格局。创新链由基础研究和应用研究、技术研发、新产品/新工艺的产业化和商业化等阶段构成,体现了从科学价值到技术价值,再到经济价值的转化过程;产业链是指由最终产品生产加工各环节所构成的链式过程[1];资金链是资金投入、资金运营和资金回笼的全过程;人才链是以产业知识、技能、成果、经验等传递与关联而形成的链式人才集合体。不同维度的供需关系和市场化联系机制是牵引“四链”相互关联、深度融合的引擎(图 1)。

|

| 图 1 创新链产业链资金链人才链之间的关系 Figure 1 Relationship among innovation chain, industry chain, fund chain, and talent chain |

随着技术进步提速和社会分工不断深化,科技创新逐步演化为组织内部知识和外部知识持续整合迭代的复杂过程,“四链”融合的目标正是通过促进科技创新来实现经济高质量发展。从参与主体来看,“四链”系统由政府、企业、科研院所、高校、中介机构等主体构成,这些主体位于不同创新环节,拥有差异化创新要素,因资源互补等原因衍生出多层次供需关系。“四链”融合是指创新链产业链资金链人才链在市场机制和各生产环节投入要素供需关系的作用下,演化成为功能协同互补的整体。

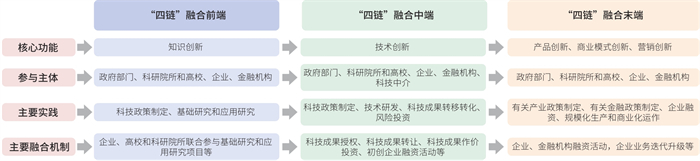

“四链”融合涉及一系列生产活动:创新链上的知识生产活动、产业链上的产品①生产活动、资金链上的资本增值活动和人才链上的劳动增值活动,以及链接各链条的科技成果转化、投融资等实践(图 2)。在知识生产活动中,初始投入要素主要有2种:研发资金和研发劳动。研发资金来源主要包括财政性科研经费和社会资金,本文对社会资金的定义借鉴聂常虹和冀朝旭[2]的研究,即“社会资金”是指除政府外的社会经济单位所拥有和控制的能用于投资和再生产的各种资源的总和;研发劳动来源于高校、科研院所、企业及其他机构科研人员的劳动投入;研发产出水平取决于研发资本和研发劳动的投入水平;研发产出通过试验发展、成果转化等一系列实践后,形成可以进入企业生产流程的技术要素。在产品生产活动中,投入要素包括技术、资本、劳动和其他要素,产出形式则包括各类产品,产出水平取决于各类要素投入情况。资本增值和劳动增值活动则内嵌于创新链、产业链活动之内。

① 本文所指的产品是广义的产品,由企业生产,既包括有形的产品,也包括服务和任何无形的产品。

|

| 图 2 创新链产业链资金链人才链融合的基本特征 Figure 2 Characteristics of integration of innovation chain, industrial chain, fund chain, and talent chain |

通过有效配置创新要素,可以将异质性创新主体联合起来,形成一个协同高效的创新网络,提升创新活跃度,引致技术进步。此外,创新要素的流动能够产生溢出效应,带动创新知识的扩散与传播。“四链”融合本质上是资本、技术、人才等各类要素在各环节、各主体之间的配置问题。由于要素配置环节多、主体多,且涉及创新链前端等容易出现市场失灵的领域,因此“四链”融合对创新要素的配置提出了更高要求。

3 “四链”融合面临的问题及成因“四链”融合与宏观经济背景、社会文化环境、政策协同性和一致性、创新主体决策导向、科技成果供需关系、资金供需关系和人才供需关系等因素密切相关。推动“四链”融合,需要将重点放在化解各环节的供需矛盾上。为进一步了解当前我国“四链”融合面临的问题及成因,本文课题组邀请来自科研院所、高校、行业主管部门和科创企业的15位专家学者与管理人员,多次开展深度座谈,形成约20万字访谈记录。根据访谈结果,当前我国“四链”融合还面临着如下问题。

(1)科技创新政策协同性、一致性不足,行业部门和地区间协同发力的体制机制有待完善。各部门、各行业为促进科技创新制定了大量政策制度,但是,当前还存在着个别制度相对缺位、政策之间掣肘等现象,与科技创新相关的财税、金融、国资管理、事业单位管理、科技管理、成果转化等系列制度的一体化布局有待加强。由此引发的创新要素错配问题也依然突出,例如,部分地区为推动创新发展,存在“无序引才”“引而不用”“用所非长”等现象,这不利于促进“四链”融合,也不利于提升国家创新体系整体效能。

(2)科技中介机构对推动“四链”融合的支撑作用有待进一步加强。①科技成果转化平台建设还需强化。当前,大量科技成果转移转化平台同质化严重,具备信息展示功能,但是缺乏项目层面的对接和磋商功能,导致实际转化成效有限。②中小企业所获创新资源支持相对不足。中小企业由于缺乏资金、场地、设备、人才、技术等,许多科技成果难以转化落地,而我国公共科技中介建设比较薄弱,难以为中小企业提供有效支撑。③科技中介定价机制还需完善。由于国内科技成果转化市场还处于发展初期,对科技中介在转化过程中发挥的关键作用认识不够充分,成果供需双方支付中介费用意愿低,不利于科技中介生存发展。④转化人才存在大量缺口。成果转化需要既懂技术,又懂市场的专门性人才发挥对接磋商作用,而跨学科复合型的科技成果转化人才缺口较大,已经成为制约科技中介机构发展和成果转化的痛点之一。

(3)不同层级科技成果转化实施细则相对缺乏,转化实践“无据可依”的现象仍然存在。成果转化是“四链”融合的关键环节,《中华人民共和国促进科技成果转化法》等法律法规作出了原则性规定,但能够指导实践的具体细则依旧缺乏,大部分科研院所和高校在成果转化组织实施、转化责权利分配、激励保障措施等方面尚未形成可落地的指导性条款,导致转化政策难以真正落地。由于缺乏细则指导,实务中经常存在“无据可依”的情形,科研人员和管理人员“不敢转”“不想转”的现象仍然比较突出。

(4)部分领域或关键技术环节对人才的凝聚力不足,人才培养、评价和使用机制有待完善。我国科技人才总量优势明显,但结构性矛盾突出,世界级科技人才缺乏,战略科学家、领军人才和卓越工程师队伍建设与创新链、产业链需求脱节,人才培养的知识导向与产业发展的需求导向匹配性不足。一方面,很多“高精尖缺”领域发展需要的人才具有知识储备跨学科、个人技能综合性强等特点,但当前学科专业建设尚难以有效满足需求;另一方面,院校学科设置应用导向有待强化,综合型人才培养还需加强,企业参与人才培养的主动性也相对有限。此外,当前的学术生态下,“帽子”“项目”“职称”“论文”等与资源利益过度挂钩,也存在科研院所、高校对“帽子”人才无序竞争等现象,不利于科技人才在正常的学术成长规律下成为科技大家。

(5)创新链中后端融资难问题亟待改善,资金进入的多重障碍有待破除。创新链后端主要涉及技术研发,新产品、新工艺产业化和商业化等,是需要多主体有效协同推动技术价值向经济价值转化的关键环节。科技成果商业价值是影响金融机构参与转化的重要因素,但当前我国科技成果商业价值评估环节薄弱,专门从事科技成果评价和商业化验证的机构相对较少,既懂技术又懂资本市场运作的复合型人才还处于匮乏状态,导致创新链后端融资难,成为制约“四链”融合的因素之一。

4 推动“四链”融合的国内外典型做法推动“四链”实现深度融合是一项系统性工程,本文聚焦前文提到的若干断点和堵点,对应梳理国内外的典型经验做法,为推动“四链”实现深度融合提供参考。

(1)协同国内多类创新主体,建设涵盖纵向创新全链条和横向多主体的创新生态系统。2014年,美国成立制造业创新研究所,其定位是通过建立公私合作网络的形式,推动工业界、学术界和美国联邦实验室在技术、供应链和劳动力发展方面开展大规模合作,以确保美国先进制造业的全球领先地位[3]。该网络主体包括美国商务部、国防部、能源部和由上述3个部门成立的16个制造业研究所,以及美国国家航空航天局、国家科学基金会、卫生部、农业部、教育部和劳工部等[3, 4]。制造业创新研究所的做法具有借鉴意义:①法律先行,强化顶层设计。美国通过颁发《2014年振兴美国制造业和创新法案》《国家制造业创新网络》 《2021年美国创新和竞争法案》3部法案基本完成了对智能制造业发展的顶层设计,同时,设立专门部门协调《国家制造业创新网络》涉及的各个主体[5]。②采用公私合营模式(PPP)运营。参与主体包括政府、研究机构、地方大学和社区学院、风险投资机构及孵化器、制造商,各类主体分工明确,务实开展跨机构合作,确保了整个创新网络的高效运行[6]。美国制造业创新研究所实践表明,构建创新生态系统,强化各类主体协同互补,是推动“四链”深度融合的有效抓手。

(2)依托科技中介机构开展研发需求调研和成果转化,促进技术要素流入生产部门。科技中介机构是推动创新链与产业链融合的重要主体,实践层面,比利时集体研究中心(CRCs)的运作模式值得借鉴。CRCs属于非营利机构,兼具研发功能和科技中介功能,主要向成员公司提供服务,具体包括:①派出技术顾问走访企业,收集技术需求信息,研究改进企业工艺的可能性,选择与企业能力相适应的技术研发模式,促成基于企业技术需求的研发活动。②收集大学和科研机构的研究成果信息并进行传播,此外在到访成员企业时也会结合自身知识向成员企业提供技术创新建议。③开展技术转让等活动,加速新技术扩散[6, 7]。CRCs的案例表明,科技中介机构对于推动“四链”融合具有重要纽带作用。

(3)邀请产业链终端企业参与科研课题,实现科学研究与成果转化无缝对接。基础研究和应用研究产出为产业发展提供有效支撑的前提,是科研团队根据产业发展需求凝练研究问题,邀请企业参与研发计划是一种有效途径。例如,芬兰第二大湖泊水湖(Water Lake)曾受到严重污染,为此,当地政府邀请芬兰赫尔辛基大学就水湖水质监测方法开展研究[8]。由于水质监测方法研究需要测定水中相关微量元素,而当时市售传感器无法满足这一要求,需要与企业共同研发,因此科研团队邀请了当地一家著名传感器生产企业参与该课题立项及后续研究[8]。水湖案例实现了政府、大学和企业三方共赢,对政府而言,解决了水质监测方法、监测设备及后续水质监测问题;对大学而言,完成课题研究任务的同时也完成了成果转化;对企业而言,获得了了解市场需求的机会并及时推出了新产品。结合水湖案例可知,通过加强高校和科研机构与企业在基础研究和应用研究阶段的合作,是推动“四链”融合的可选途径之一。

(4)构建基于产学研战略合作的社会资金支持基础研究模式,助力基础研究成果转化落地。中国科学院大连化学物理研究所(以下简称“大化所”)是以基础研究、应用研究和技术转化相结合的综合性研究机构,具有以任务带学科的发展特色。长期以来,大化所通过与地方政府、企业等开展产学研战略合作,推动了一大批成果转化落地,为缓解我国石化产品供需矛盾发挥了重要作用。例如,2004年,大化所就甲醇制烯烃项目与社会资金开展合作,于2010年取得实质性进展,2014年,该项目正式运营,新增烯烃产能280万吨/年、经济效益60亿元[2]。结合聂常虹和冀朝旭[2]的研究可知,大化所能够吸引社会资金支持基础研究的关键在于:①科学家与企业家建立了互信基础,企业家相信科学家的成果有利于企业发展,投资意愿较强;科学家对企业发展有信心,愿意根据企业需求来选择研究课题;②科学家的学术研究领先动机和企业家市场竞争领先动机的有效对接,促成了产学研战略合作。③大化所与企业的资源优势协同互补,促成了甲醇制烯烃项目研发、转化和落地。

5 对策建议推动“四链”深度融合对化解当前产业链发展面临的主要矛盾和次生矛盾具有重要意义,结合前文分析,提出6点建议。

(1)加强顶层设计,推动科技创新政策体系化布局和系统性落实。强化科技、财税、金融等领域政策的配套衔接落地。常态化梳理产业链需求清单,凝练关键科学问题,明确技术发展目标,在基础研究、成果转化等环节一体化配置资金、人才、项目、平台、政策等创新资源。遵循创新规律,系统规划创新链发展目标和重点任务,发挥政府在创新资源配置中的引导作用,持续优化创新生态,推动企业、科研院所、金融机构等主体在研发、生产、资本、人才等环节协同发展。

(2)探索建设“大科技中介机构”,构建符合创新规律的议事决策机制和市场化定价机制,为“四链”深度融合提供良好生态。以市场化运营为抓手,汇聚融通人才、资金、平台、政策等创新资源,减少要素流动过程中的市场壁垒、信息壁垒、制度壁垒和行政壁垒等,提升配置效率。积极吸引各类创新主体入驻,探索构建大科技中介商业化运营模式,完善创新收益分配机制,加强对新做法、新模式、新业态的培育和保护,推动形成可复制、可推广的创新经验。加强与科研院所及高校合作,增设成果转移转化相关专业,从源头增加专业转化人才供给。

(3)加快推进科技成果转化实施细则制定,明确责权利边界,推动解决成果转化“不想转”“不敢转” “不会转”难题。强化实施细则与财税、金融、国有资产管理、事业单位管理、科技管理等领域制度的配套衔接。做好机制设计,推动完善相关制度落实落细,适度增加弹性规定,鼓励各创新主体在政策允许条件下,制定适应本单位发展实际的成果转化制度。组建跨学科领域、跨行业部门转化团队,聚焦存量科技成果,面向企业需求开展沟通对接,推动科技成果成批转化落地。

(4)围绕产业链、创新链发展需求,前瞻性部署建设人才链。健全行业人才需求预测及紧缺人才信息发布机制,建立多学科交叉融合的人才培养机制,鼓励企业与院校共建生产性实训基地和产业人才培训基地,大力培养使用战略科学家。优化科技重大项目资源配置方式,建立关键技术领军人才跨组织调配机制,依托各类创新主体开展协同创新。聚焦“四个面向”,建立有利于科技人才潜心致研的评价体系。

(5)强化财税政策对科技创新的支撑作用,助力提升科技成果转化和产业化水平。优化研发费用加计扣除政策受益主体筛选机制,形成覆盖企业成长和创新生命周期的税收政策支持体系。完善专项资金支持、社会资金支持等机制,进一步发挥新型研发机构在解决产业发展共性技术问题方面的优势。明确不同类型基金差异化定位,对于政府引导基金,对应建立综合评价体系,引导其向潜力大、周期长、风险高的领域和环节配置资金;对于社会风险投资基金,完善银政协同、投贷联动等融资服务模式,鼓励金融机构拓展成果转化融资渠道。

(6)加强应用场景创新,以政府采购、重大项目组织实施为抓手,助力提高国产新技术新产品市场份额。支持有关部门在探索场景创新方面先行先试,为技术迭代升级提供用户基础。针对新技术新产品,建立柔性监管和负面清单管理机制,营造鼓励创新、宽容失败的良好环境。鼓励各类主体参与创新场景建设,积极构建场景一体化大市场,打造一体化平台,广泛链接各类主体,对场景创新实践效果进行跟踪,形成企业精准画像。

| [1] |

郁义鸿. 产业链类型与产业链效率基准. 中国工业经济, 2005, 22(11): 35-42. Yu Y H. Type of industrial chain and the benchmark of industrial chain efficiency. China Industrial Economy, 2005, 22(11): 35-42. |

| [2] |

聂常虹, 冀朝旭. 社会资金促进应用基础研究成果转化问题研究——以中国科学院为例. 中国科学院院刊, 2018, 33(7): 723-731. Nie C H, Ji Z X. Study on social funds promoting transformation of scientific and technological achievements of basic research-Taking Chinese Academy of Sciences as example. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2018, 33(7): 723-731. (in Chinese) |

| [3] |

Manufacturing USA. 2019/2020 Highlights Report. (2021-02-22)[2024-01-19]. https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ams/NIST.AMS.600-6.pdf.

|

| [4] |

Manufacturing USA. (2022-05-02)[2024-01-19]. https://www.manufacturingusa.com/pages/history.

|

| [5] |

孙毅, 罗穆雄. 美国智能制造的发展及启示. 中国科学院院刊, 2021, 36(11): 1316-1325. Sun Y, Luo M X. Development and enlightenment of American intelligent manufacturing. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2021, 36(11): 1316-1325. (in Chinese) |

| [6] |

Spithoven A, Clarysse B, Knockaert M. Building absorptive capacity to organise inbound open innovation in traditional industries. Technovation, 2010, 30(2): 130-141. DOI:10.1016/j.technovation.2009.08.004 |

| [7] |

Knockaert M, Spithoven A, Clarysse B. The impact of technology intermediaries on firm cognitive capacity additionality. Technological Forecasting and Social Change, 2014, 81: 376-387. DOI:10.1016/j.techfore.2013.05.007 |

| [8] |

吴寿仁. 科技成果转化若干热点问题解析(八)——对企业是科技成果转化主体的几点认识. 科技中国, 2018, 23(1): 56-61. Wu S R. Analysis of hot issues of scientific and technological achievement transformation (Ⅷ): Understanding enterprises as the main body of scientific and technological achievement transformation. Science and Technology of China, 2018, 23(1): 56-61. (in Chinese) |