2. 哈尔滨工业大学 经济与管理学院 哈尔滨 150006

2. School of Management, Harbin Institute of Technology, Harbin 150006, China

当今世界科技变化日新月异,全球科技治理体系加速重构,人类面临的共同挑战层出不穷,国际科技组织已成为深化全球创新治理的重要力量[1]。2023年2月21日,习近平总书记在主持中共中央政治局第三次集体学习时强调,“要前瞻谋划和深度参与全球科技治理,参加或发起设立国际科技组织,支持国内高校、科研院所、科技组织同国际对接”,为我国在新时期下形成具有全球竞争力的开放创新生态环境,促进更多国际科技组织在华落地并健康有序发展指明了方向。

国际科技组织作为一种国际性、有科学属性的社会组织,在推动科学技术进步、促进跨国科研合作、国际技术转移、教育培训和人才交流等方面发挥着重要作用,且其作用有日益强化的趋势。特别是在制定国际技术标准和规则、发起全球科技创新议题、推动大型科学研究计划等方面,国际科技组织有着不可替代的作用[2]。欧美等发达国家在发起并成立国际科技组织、吸引国际科技组织落户等方面起步较早,国际科技组织的规模和制度体系早已形成且日益成熟。我国虽已成为世界第二大经济体,但由我国专家学者和科技组织发起并成立的国际科技组织尚不成体系,不利于我国在更高层次上为全球科技进步和解决人类共同挑战作出更多贡献。加快发起或引驻一批具有影响力的国际科技组织,对我国通过科技创新的方式构建人类命运共同体具有重要作用。

本文系统梳理了我国发起、吸引国际科技组织有关的政策,并将我国的相关政策与欧美等发达国家的相关政策进行了对比。同时研究了我国在发起、吸引国际科技组织和参与国际科技组织活动的有关现状,结合国际组织和境外非政府组织管理有关规定,凝练了国际科技组织在华注册、落户、运营等各环节存在的问题和障碍,针对性地提出政策建议,以期为广大科技事业管理部门、国际科技组织业务主管单位、高校和科研院所等共同推动国际科技组织在华发展提供参考和借鉴。

1 国际科技组织在华发展研究现状分析及评价伴随全球经济一体化的发展,国际科技组织的数量也呈现大幅增长趋势。发起或引进国际科技组织的数量和质量,不仅体现了一个国家的综合实力和科技影响力,更有利于塑造良好的国际形象[3]。近年来,学者们开始逐渐关注国际科技组织在我国的发展现状,从发起并成立国际科技组织、加入国际科技组织、吸引国际科技组织落户、培养国际组织人才等维度开展了广泛深入的研究。

在发起并成立国际科技组织方面,王妍[1]和罗学优等[2]介绍了国际科技组织总部的分布情况,并针对我国在培育国际科技组织方面存在的问题,提出政府部门应加大对国际科技组织集聚区的支持力度,在国际化程度较高的地区开展先行先试,为国际科技组织发展创造新的机遇和条件等对策。在吸引国际科技组织来华落户方面,齐婧[3]剖析了引驻国际科技组织产生的资源集聚效应,并从制定落户政策、优化完善管理体制等方面,为更好吸引国际科技组织落户提供了指导。在加入国际科技组织方面,夏婷[4]等探讨了我国科技组织在加入国际科技组织时所面临的问题,认为目前我国学会普遍缺乏国际知名度和影响力,并从全国学会加入核心国际科技组织数量、提高国际科技组织活跃度等角度,给出了相关建议。

与此同时,学者们还从参与国际科技组织活动和工作情况、培养国际组织人才等方面积极献言献策。例如,李军平等[5]指出了我国专家学者进入国际科技组织工作遇到的主要障碍,提出通过加强我国专家学者在国际多元化知识和技能方面的培训力度以提升其任职能力等相关建议。龚海华等[6]从国际影响力、团队力量及项目数量等方面,分析了中国科学院与其业务相关的国际科技组织开展合作的情况,发现我国对国际科技组织的了解还不够系统、不深入,难以赢得与我国大国地位相符的国际话语权,同时提出高校和科研院所要充分借助团队优势,加强我国国际科技组织后备人才队伍建设。朱雅兰等[7]则以国际热核聚变实验堆(ITER)对我国国际科技组织人才培养的影响为例,分析了提升我国科技外交成效的有效路径,并建议科学技术部、教育部、外交部等政府部门应大力培养国际科技组织人才从而提升我国的科技外交实力。

总体来看,目前学界对国际科技组织在华发展现状的研究分析,主要集中在鼓励我国科技组织发起或成立国际科技组织、吸引国际科技组织来华落户、积极参与国际科技组织事务及培养国际科技组织人才等方面。然而面对国际科技组织在华发展现状,以及当前面临的问题和障碍,目前学界仍然缺少系统的研究梳理。本文系统梳理了我国针对参加或发起设立国际科技组织的相关政策,并对国际科技组织在华发展现状、问题等进行了研究和归纳总结,为我国发起、吸引更多国际科技组织提供研究支撑。

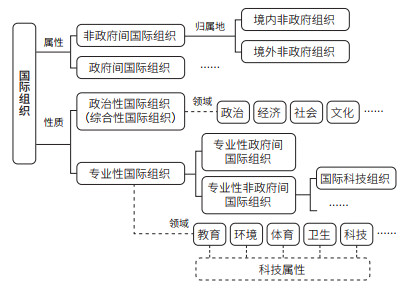

2 国际科技组织引育发展的国内外政策研究国际组织是由众多国家机构组成的跨国性组织,而国际科技组织是国际组织在科技领域组织活动的直接载体,其研究范围涵盖多个维度、多个领域,研究内容具有一定的难度和复杂性。本文在研究过程中对国际组织进行了归类(图 1)。国际组织按属性可分为政府间国际组织和非政府间国际组织。其中,若对非政府间国际组织按归属地划分,可分为境内非政府组织和境外非政府组织,即在我国境内合法设立的国际组织,以及在我国境外合法设立的国际组织。国际组织按性质可分为政治性国际组织(综合性国际组织)和专业性国际组织[8]。其中,政治性国际组织(综合性国际组织)的范围涉及政治、经济、社会、文化等领域;专业性国际组织则以科技、教育、卫生、环境、体育等专业技术领域为主。其中,以科技类为主要领域的国际组织又称为国际科技组织,而其他专业技术领域的国际组织,也可能有科技的属性和内涵,如环境保护和可持续发展组织、国际竹藤组织①等。

① 国际竹藤组织虽然在名称上并未包含“科技”字眼,但其组织各国专家学者开展竹藤研究、进行技术培训和人员交流等过程体现了该组织的科技属性,因而其也是国际科技组织的一种,故在本次研究中也将其作为科技类组织纳入研究范围。

|

| 图 1 国际组织、国际科技组织等的关系示意图 Figure 1 Schematic diagram showing relationship of international organization and international scientific and technological organization |

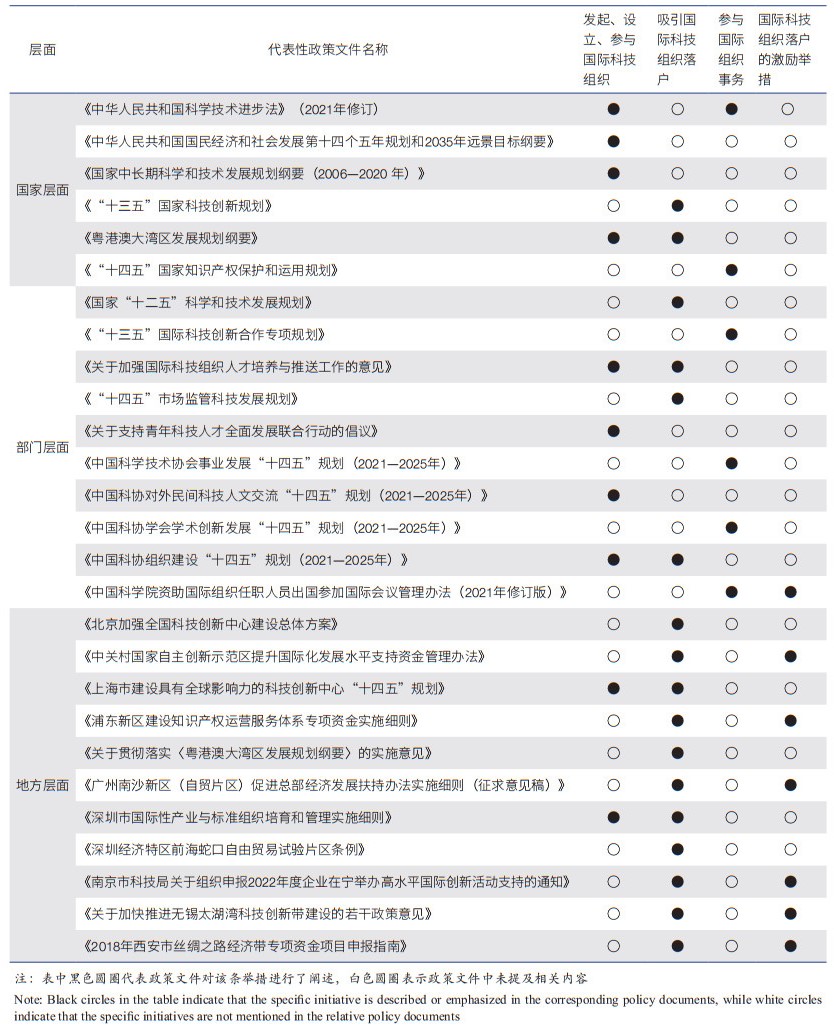

我国科技发展规划和社会发展规划等顶层设计文件中,均提及国际科技组织的意义和重要性[9, 10]。《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《中国科学技术协会事业发展“十四五”规划(2021—2025年)》等均指出要支持和鼓励在我国境内发起并设立国际科技组织。此外,各部门也深刻认识到鼓励国际科技组织来华落地发展的重要意义,相继出台了相关政策文件,涉及发起设立国际科技组织、支持国际科技组织落户,以及鼓励参与国际科技组织活动的鼓励性政策措施等,致力于为国际组织在华落户及运行打造更加便利的环境。

(1)吸引国际科技组织来华落户。《“十三五”国家科技创新规划》提到要发挥民间组织在促进国际科技创新合作中的作用,争取和吸引国际组织在我国落户。《中国科协组织建设“十四五”规划(2021—2025年)》提出引导国际科技组织来华登记并设立总部,积极争取国际科技组织或分支机构来华设立秘书处。这些政策的出台一方面体现了国际科技组织作为主要从事科学、技术方面工作的非政府性、专业性国际组织的鲜明特点,在建设科学共同体和全球科技治理体系中的关键作用[11]。另一方面,这也体现了我国积极融入全球创新网络的理念和信心。

(2)积极加入各类国际科技组织。中国科学技术协会、中华人民共和国教育部、中华人民共和国科学技术部等8个部门联合发布倡议,支持我国更多青年科技人才积极加入国际科技组织并发挥作用②。国家市场监督管理总局也倡导企业和科研机构等积极参加各类国际标准化组织活动③。在鼓励我国科技组织和科研工作者参与国际科技组织事务方面,中华人民共和国科学技术部、中国科学技术协会提出支持我国科技组织主动参与国际科技组织事务,并鼓励专家学者在重要国际科技组织任职履职、参与国际标准研制等的任务部署④。此外,多个地方发布的《“十四五”科技创新规划》中也提出鼓励我国科技组织积极参与国际科技组织工作,为支持我国走进国际科技交流合作的舞台“中央”奠定了政策基础。

② 中国新闻网. 八部门:支持更多青年科技人才积极加入国际科技组织.(2022-05-30)[2023-06-17]. https://www.chinanews.com/gn/2022/05-30/9767379.shtml.

③ 国家市场监督管理总局. 市场监管总局等16部门关于印发贯彻实施《国家标准化发展纲要》行动计划的通知. (2022-07-08) [2023-04-10]. https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/bzjss/art/2023/art_f7638482fa0c48a5a1b31c6ab9919386.html.

④ 中国科学技术协会. 中国科协关于印发《中国科学技术协会事业发展“十四五”规划(2021—2025年)》的通知. (2021-08-31) [2023-06-30]. http://www.cast.org.cn/xw/TTXW/art/2021/art_bb21d1fdca2b4e47ad3ba76188b2c611.html.

(3)促进国际科技组织交流,强化人才培养。中国科学技术协会提出要加强与港澳台和创新型国家科技组织间的交流合作⑤。中华人民共和国民政部会同有关部门针对外籍科技人才加入我国科技组织制定了相关政策⑥,一方面支持我国科技组织更好发挥引进人才的作用,另一方面通过增强与外籍科技人才的沟通交流,引导外籍科技人才加入我国科技组织,并为我国和世界科技发展作出新贡献。在强化国际科技组织人才培养方面,中国科学技术协会、中华人民共和国民政部联合印发的《关于加强国际科技组织人才培养与推送工作的意见》中着重强调要建设可持续发展的人才培养和推送工作体系。

⑤ 中国科学技术协会. 中国科协关于印发《“十四五”时期推进科协系统深化改革重点任务工作方案》的通知. (2021-10-22)[2023-03-21]. https://www.cast.org.cn/xw/kxxtshgg/KXGGDT/art/2022/art_3b46e845813d4320a39d909d5822b349.html.

⑥ 中华人民共和国民政部. 民政部会同有关部门制定外籍科技人才加入我国科技类社会组织有关政策. (2021-12-17)[2024-01-31]. https://www.mca.gov.cn/n152/n167/c53593/content.html.

各地方也把加快引驻国际科技组织列为国际化发展的重要指标,如北京提出了吸引符合自身功能定位的国际科技组织在京落户的政策⑦,上海鼓励和支持重要国际科技组织在沪设立总部或分支机构等⑧。山东、河南、重庆、海南等地发布相关政策,积极争取国际科技组织在本地区设立办事机构,促进各地国际科技组织建设工作高效稳步展开⑨。此外,地方管理部门还发挥政策引导作用,通过建立多种落地奖励机制,助推国际科技组织入驻,如在提供国际科技组织落户的激励举措方面,上海、广东、南京等地出台政策,对成功落户本地的国际科技组织总部(或分支机构)提供不同额度的资金奖励和补助⑩。有关国际科技组织在华相关政策举措分析详见表 1。

⑦ 中华人民共和国中央人民政府. 北京加强全国科技创新中心建设总体方案. (2016-09-11)[2024-01-20]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2016/content_5113001.htm?eqid=e1f80dbf0008180700000004648889d7.

⑧ 上海市人民政府. 上海市建设具有全球影响力的科技创新中心“十四五”规划. (2021-09-29)[2023-12-28]. https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20210928/5020e5fdf5ac4c6fb4b219da6bb4b889.html.

⑨ 重庆市发展和改革委员会. 重庆市优化营商环境条例. (2021-03-31)[2023-11-21]. http://fzggw.cq.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/lzyj/xzfg/202109/t20210914_9713368.html

⑩ 上海市人民政府. 关于印发《浦东新区建设知识产权运营服务体系专项资金实施细则》的通知. (2019-05-27)[2023-12-26]. http://service.shanghai.gov.cn/XingZhengWenDangKuJyh/XZGFDetails.aspx?docid=REPORT_NDOC_004859.

|

总体来看,发起设立国际科技组织、吸引国际科技组织来华落户符合我国科技发展的总体目标及战略部署,对于我国紧抓新一轮科技革命机遇,持续为人类科学进步和可持续发展作出贡献尤为重要[3]。我国正通过出台各项推动国际科技组织在华发展的措施、支持设立和吸引国际科技组织,为我国不断汇聚国际优势科技资源和创新要素、拓展参与全球治理的深度和广度添砖加瓦。

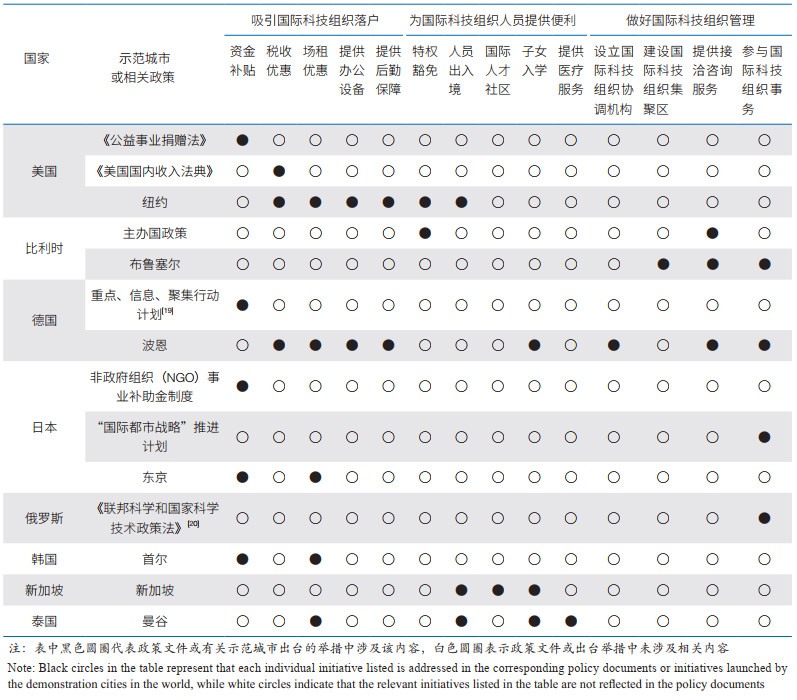

2.2 欧美发达国家设立和吸引国际科技组织落户的有关政策举措在吸引国际科技组织在当地落户发展这一问题上,欧美等发达国家占据明显优势。这得益于其良好的城市基础设施、国际化的城市环境氛围,以及从国家到城市层面的政策指导和专业化服务。国际科技组织的发展现状呈现“以西方为中心”的现实图景[11],这充分体现了欧美等发达国家对发起并设立国际科技组织、吸引国际科技组织落户,以及对科技工作者、科技组织参与国际科技组织事务的高度重视。

(1)为国际科技组织发展提供制度保障。比利时出台的《主办国政策》(HNP)全方位规范了国际组织运行和管理的有关程序,该法案同时强调了在处理比利时境内的政府间国际组织和超国家组织事务时应遵守的国际条约[12]。法国《非营利社团法》规范了各类社团在法国发展的有关制度和程序,为促进科技组织在法健康发展创造了条件[13]。美国《公益事业捐赠法》《国内收入法典》则明确了公益类国际科技组织在资金使用和税收优惠等方面的相关权益[14, 15]。日本颁布的《东京都国际政策推进大纲》将吸引国际科技组织作为城市国际化的重要举措[16]。此外,比利时和德国还分别设立了国际组织专门管理机构,主动与有意向进驻布鲁塞尔、波恩等城市的国际组织进行接洽并提供服务[1, 12]。

(2)为国际科技组织入驻提供税收优惠和资金支持。美国《国内收入法典》明确规定,以非营利原则存在的国际非政府组织在美国不仅可以免除州级和地方的房屋房产税、所得税和销售税,其非营利所得收入,包括社会捐款和财政拨款等也享受相同的免税福利,该法案间接地增加了相关国际组织的收入来源[17]。纽约还将大多数科技组织开展的公益服务类项目,列入了政府购买服务清单以弥补其社会公益支出[14]。日本制定了“非政府组织(NGO)事业补助金制度”,建立了“日本非政府组织支援无偿资金合作机制”,为非政府组织发展提供资金支持⑪。此外,纽约、东京、首尔等城市也通过提供场地租金和运营补贴,积极吸引国际科技组织入驻。新加坡和泰国也纷纷为引进国际科技组织营造宜居宜业环境[16]。

⑪ 肖佳宜. 海南如何吸引更多“一带一路”国际组织落户?. (2019-10-18)[2023-08-20]. https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/106734.html.

(3)积极参与国际科技组织事务,重视培养后备人才。德国十分擅长依托国际科技组织的影响力举办大型国际学术会议,以提升城市的国际形象,带动国际科技创新资源集聚[1]。日本鼓励东京积极参与国际科技组织开展的重要活动,提高城市的国际影响力⑫。英国专门为学生开设了国际组织课程、举办国际组织专题座谈并提供国际组织就业咨询服务,帮助其了解各类国际组织职能范围和用人标准,同时培养了学生跨学科知识素养,提升了学术交流中跨文化交际能力和在处理国际组织事务时的应变能力,为其能更好地在国际组织任职、履职打下了坚实基础[18]。各国吸引和培养国际科技组织的政策和举措详见表 2。

⑫ 澎湃新闻网. 东京:推进国际都市战略,讲好东京故事. (2023-01-28)[2023-08-11]. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_21701026.

|

学习借鉴欧美等发达国家关于吸引国际科技组织的经验做法,对于我国以更加开放的胸怀、更加包容的视野、更加精准的方式引进国际科技组织提供了全面且完整的示范作用,为充分发挥国际科技组织在全球创新网络中的枢纽作用,依托国际科技组织在当前复杂多变的国际形势下为我国扩大国际间科技合作、深化国际科技人文交流提供了新的思路。

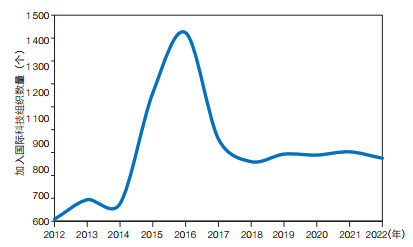

3 我国发起或参加国际科技组织活动现状 3.1 我国科技组织加入各层次国际科技组织情况党的十八大以来,我国科技组织踊跃加入各类国际科技组织。①政府层面。我国科技组织参与了涉及科技领域的200多个国际组织和多边机制[21]。尤其是自2017年实施“一带一路”科技创新行动计划以来,截至2023年1月,我国科技组织已同151个国家和32个国际组织签署了200余份共建“一带一路”的合作文件[22],有力带动了与“一带一路”共建国家在科技人文交流、联合实验室建设、科技园区合作、技术转移等方面的创新合作⑬。②民间层面。《中国科协2022年度事业发展统计公报》显示⑭,截至2022年,我国各级科协(包括科协本级)和两级学会加入国际科技组织共875个,较2021年同期减少28个,同比减少3.1%(图 2)。此外,据不完全统计⑮,截至2023年6月,我国科技组织已达4万余家,其中已在中华人民共和国民政部成立登记的国际科技组织共17家。

⑬ 中国“一带一路”网“. 一带一路”日益成为科技合作创新之路. (2022-12-12)[2023-04-21]. https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/hwxw/296311.htm.

⑭ 中国科学技术协会. 中国科协2022年度事业发展统计公报. (2023-12-29) [2024-01-19]. https://www.cast.org.cn/sj/ZGKXNDSYFZTJGB/art/2023/art_af00d3753f7c49c2a3b6954057e8e02d.html.

⑮ 中国政府网. 我国科技领域社会组织已达4万余家. (2023-06-23)[2023-08-20]. https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202306/content_6887923.htm.

|

| 图 2 2012—2022年我国科技组织加入国际科技组织的数量 Figure 2 Number of social organizations in field of science and technology in China joining international civil scientific and technological organizations from 2012 to 2022 港澳台地区数据暂缺 No data available for Hong Kong, Macao, and Taiwan, China |

我国各部门也在积极推荐专家学者参与国际科技组织负责人竞选工作并积极培养国际科技组织人才。据中国科学技术协会数据统计,截至2021年,我国专家学者等在国际科技组织任职人数达2 446位,较2019年任职人数(1 984位),增长了23.3%;其中担任高层职位的专家学者人数达1 265位,占高层总职位的51.7%,较2019年担任高层职务人数(835位),增长了51.5%(图 3)。据中国科学院数据统计⑯,截至2020年,中国科学院科研人员在国际组织任职人数达981位,较2012年任职人数(655位),增长了约50%;其中,担任主席、副主席、国家代表等重要职务的人数达到331位,较2012年增加了约109%,这标志着我国专家学者逐渐走上了国际科技交流合作的舞台。

⑯ 中国科学院. 十年,变化中的中国科技. (2022-06-07)[2022-12-21]. https://www.cas.cn/cm/202206/t20220607_4837032.shtml?from=timeline.

|

| 图 3 2019—2021年,我国专家学者在国际科技组织中任职人数和高级别任职专家比例数据 Figure 3 Number of Chinese scientists who are experts in international scientific and technological organizations and percentage of experts serving at senior levels from 2019 to 2021 港澳台地区数据暂缺 No data available for Hong Kong, Macao, and Taiwan, China |

此外,我国参与了许多国际科技组织发起的活动,早在1984年,中国科学院加入了国际科技数据委员会(CODATA)并成立中国委员会,通过组织各部门开展科技领域数据建设和共享服务工作,促进了科技数据的国际交流[23];2001年,我国正式加入国际实时地转海洋学观测阵(Argo)并部署建设了中国Argo大洋观测网,为我国专家学者赢得了同步共享Argo实时资料的宝贵机会⑰;2021年,中国地质调查局组建的两所国际研究中心成功加入全球综合对地观测组织(GEO)并开展长期数据交换工作⑱,该举措为促进全球科学数据治理与利用贡献了中国力量。截至2022年末,共有来自全球150多个国家和地区的200余个国际组织参与了由我国发起的“一带一路”国际科技组织合作平台建设项目,该项目累计培育区域科技组织或联盟30家,联合“一带一路”国家科技组织建立研究或培训中心36个,培养科技人才逾11.9万名[22]。

⑰ 杭州全球海洋Argo系统野外科学观测研究站. 廿年磨一剑:中国Argo. (2022-01-04)[2023-05-08]. http://www.argo.org.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=7&id=1023.

⑱ 自然资源部地址调查局. 中国地质调查局所建两个国际研究中心成功加入地球观测组织. (2021-07-15)[2023-01-26]. https://www.cgs.gov.cn/xwl/ddyw/202107/t20210715_676363.html.

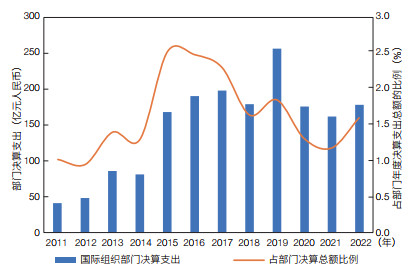

3.3 我国参与国际组织活动经费投入情况近年来,我国与各主要国家和地区的科技组织,开展了多形式、多层次的国际科技活动[3]。在活动经费支出方面,据全国一般公共预算支出决算统计,2022年,我国在国际组织事务方面支出达169.24亿元,同比减少6.3%⑲。回顾过去10年,我国的国际组织事务经费支出规模整体呈现波动式增长趋势。从各部门支出情况看,中华人民共和国外交部、中华人民共和国科学技术部等46个部门的国际组织支出费用达178.03亿元,同比增长10%⑳。其中,中华人民共和国科学技术部支出2 688.42万元,同比增长4.5%㉑;中国科学技术协会支出1 091.89万元,同比增长22.2% ㉒;中国工程院支出3.95万元,同比减少1.5%㉓。各部门国际组织事务支出总额及其占部门年度决算总额情况见图 4。

⑲ 中华人民共和国财政部. 2022年全国一般公共预算支出决算表. (2023-08-25)[2024-01-19]. http://yss.mof.gov.cn/2022zyjs/202308/t20230825_3904170.htm.

⑳ 2022年度国际组织事务支出由中央和国务院所属各部门年度决算表中“国际组织支出科目(科目编码:20204)”加总而得,因统计口径不同,与全国一般公共预算支出决算统计数略有出入。涉及国际组织支出科目的部门包括:科学技术部、外交部、国家发展和改革委员会、教育部、财政部、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局、国家知识产权局、中国工程院、中国地震局、中国气象局、中国科学技术协会、应急管理部、公安部、国家能源局、商务部、人力资源和社会保障部、国家广播电视总局、国家中医药管理局、国家邮政局、海关总署、中国红十字会总会、中国文学艺术界联合会、全国妇联、中国计划生育协会、国家文物局、国家体育总局、国家林业和草原局、文化和旅游部、中国人民对外友好协会、中华全国供销合作总社、中国法学会、国家档案局、中国国际贸易促进委员会、审计署、中国残联、中国民用航空局、国家铁路局。

㉑ 中华人民共和国科学技术部. 科学技术部2022年度部门决算. (2023-07-25)[2024-01-19]. https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/bmyjs/..

㉒ 中国科学技术协会. 中国科学技术协会2022年度部门决算. (2023-08-26)[2024-01-19]. https://www.cast.org.cn/xw/tzgg/CWYS/art/2023/art_da26c91c1ac849c39ac32ce79cb083ad.html.

㉓ 中国工程院. 中国工程院2022年度部门决算. (2023-07-25)[2024-01-19]. https://www.cae.cn/cae/html/main/col31/2023-07/25/20230725152836144501535_1.html.

|

| 图 4 2011—2022年我国各部门历年国际组织事务决算支出情况 Figure 4 Final expenditures on international organization affairs from government departments of China from 2011 to 2022 |

在培养具有运作国际组织能力后备人员方面,中华人民共和国科学技术部通过选派不同领域科研人员到国际热核聚变实验堆(ITER)组织的核心部门开展研究工作,协同中华人民共和国教育部、高校院所等部门机构制定人才培养计划等方式,探索培养国际组织人才的新路径[7]。我国国家自然科学基金委员会与意大利国际理论物理中心(ICTP)开展了国际科技交流合作项目,通过资助中国青年学者赴意参加ICTP学术研讨会等活动,共同培养青年科技人才[24]。中国科学院、中国科学技术协会积极组织国际组织后备人员培训,以小班授课、专题讲座与成功任职案例讲练相结合的教学模式,为学员竞聘国际组织提供理论和实践指导,加快培养外交、沟通、管理等领域的高素质复合型人才,这些培养方式提升了我国国际组织任职人员的综合素质和在复杂国际化工作环境下的应变能力㉔。

㉔ 中国科学院. 国际合作局关于举办“中国科学院2022年国际组织任职与后备人员培训班”的通知. (2022-10-21)[2023-12-29]. http://www.shao.ac.cn/2020Ver/xwdt/tzzn/202210/t20221021_6536628.html.

此外,我国还持续加强国际科技组织人才信息平台建设。自2016年国际科技组织人才信息平台(以下简称“平台”)运行至今,平台已系统整理了90个国际科技组织中的人才信息,累计发布国际组织人才职位信息超3万条㉕,并通过数据自动采集软件实现了信息同步更新。这不仅为我国科技人才竞聘国际科技组织职位提供了有效的支持和帮助,而且对加快集聚全球创新资源、助力创新要素自由便利流动,推动各国科技交流合作作出了重要贡献。

㉕ 国际科技组织人才信息平台. [2023-12-29]. https://international.escience.org.cn/aboutUs.

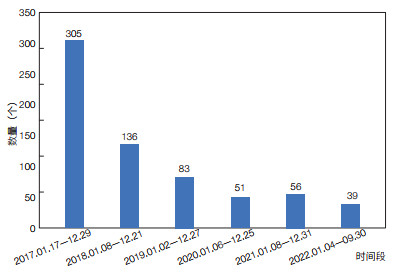

3.5 国际科技组织在华开展活动情况随着我国各地区开放创新程度不断加强,越来越多的境外非政府组织来华开展交流合作。根据公安部境外非政府组织办事平台公开信息㉖,截至2022年9月底,全国各地(不含港澳台)已获公安部审批认定的境外非政府组织数量近670个。其中,在2017、2018年两年登记数量较多,分别达305个和136个(图 5)。

㉖ 境外非政府组织办事平台. [2023-12-29]. https://ngo.mps.gov.cn/ngo/portal/toInfogs.do.

|

| 图 5 2017—2022年境外非政府组织登记数量 Figure 5 Number of registered overseas non-governmental organizations in China from 2017 to 2022 |

从来源地区看,在2017—2022年,登记来华或在内地开展活动的境外非政府组织共来自51个国家和3个地区。其中数量排名前3位的境外非政府组织来源地分别为美国、中国香港、日本,三者非政府组织来华数量分别为153个、110个、61个。其他境外非政府组织的来源地还有韩国、英国、德国,三者的非政府组织来华数量分别为46个、34个、31个。

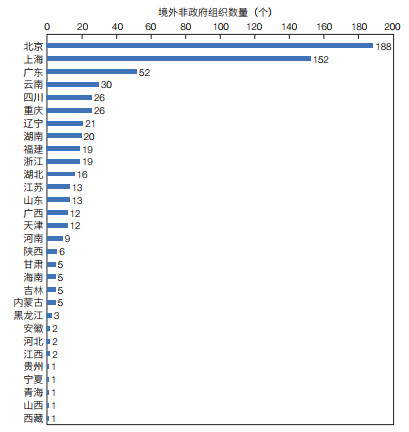

从区域分布看,境外非政府组织主要集中在北京和上海,北京吸纳了188个境外非政府组织,上海吸纳了152个境外非政府组织,其他区域如广东吸纳了52个境外非政府组织、云南吸纳了30个境外非政府组织、四川和重庆均吸纳了26个境外非政府组织(图 6)。截至2021年底,除新疆外,全国均已实现对境外非政府组织的登记备案。大多数境外非政府组织集中在省会城市。例如,在四川省登记的28个境外非政府组织中,成都市吸纳了19个;湖南省登记境外非政府组织数量为20个,其中长沙市吸纳了19个;湖北省吸纳的15个境外非政府组织均位于武汉市。

|

| 图 6 2017—2022年中国吸引境外非政府组织省域分布情况 Figure 6 China's provincial distribution of registered overseas non-governmental organizations from 2017 to 2022 港澳台地区数据暂缺 No data available for Hong Kong, Macao, and Taiwan, China |

从组织类型看,本文将境外非政府组织按照教育科技、经济贸易、人文交流、卫生健康、生态环保、济困救灾等领域进行划分和分析。结果表明,科技类境外非政府组织在我国境内登记设立代表机构约有28个,约占来华境外非政府组织总体数量的4.2%;教育类境外非政府组织约有57个,约占来华境外非政府组织总体数量的8.5%;卫生健康类境外非政府组织约43个,约占来华境外非政府组织总体数量的6.4%。同时,境外非政府组织在各地开展合作时,具有一定倾向性㉗。如在上海登记的152个境外非政府组织中,经济贸易类境外非政府组织合计94个,占比高达62%;在云南登记的境外非政府组织,其合作活动主要集中于济困救灾。

㉗ 融通开源数据研究院. 境外非政府组织在华活动分析报告(2017—2021). (2022-04-02)[2023-12-28]. https://mp.weixin.qq.com/s/Q3uYicujfpKzhi551PW5Xw.

4 国际科技组织在华发展问题与挑战国际科技组织作为参与全球科技治理、推动实现全球共同价值的重要力量,是联系全球创新资源的重要纽带。随着我国参与国际科技组织活动的深度不断增大、探索发起新建国际科技组织兴趣不断增强,国际科技组织为推动我国科技事业发展进步、增进国际友好合作交流,强化国际化人才培养和推动经济、社会发展不断作出积极贡献。然而,我国在国际科技组织相关事务上仍面临一定的问题与挑战。

4.1 发起、吸引和参加国际科技组织的制度性保障不足包括:①对国际非政府组织的态度不够明朗。我国一贯秉持欢迎和支持境外非政府组织尤其是国际科技组织来华的态度,但对于国际科技组织的属性、范畴、分类尚未形成共识,对国际科技组织尤其是科技类境外非政府组织的开放和包容度还不够。②发起、吸引或参加国际科技组织的制度体系有待建立健全。我国缺乏发起、吸引或参加国际科技组织的顶层设计文件和实施细则[4]。仍然存在用管政府间国际组织的办法管非政府间国际组织、用行政办法管学术组织、用境内办法管境外组织的现象,一些管理机制的模糊和实施细则的缺失阻碍了我国科技组织加入国际科技组织的进程。③缺少服务国际科技组织的保障举措。国际科技组织和活动审批手续烦琐,我国针对国际科技组织的注册、备案、审核等环节与国际规则仍有脱轨之处,这限制了我国科技组织在国际舞台影响力的发挥和展现。④鼓励参与国际科技组织活动的激励政策不细不实。我国有关支持科技工作者参与国际科技组织的政策虽已被列入如国家中长期科技发展规划纲要等国家层面的政策文件中,但仍缺少与其配套的具体政策,同时也缺乏相应的经费支持,影响了科学家和科技工作者参与国际科技组织活动的积极性[25, 26]。

4.2 国际科技组织事务管理和服务体系有待建立健全包括:①缺乏对国际科技组织落户工作的统筹管理和服务机制。国际科技组织事务管理归属尚不明确,我国各部门间联动机制不够健全,登记注册、监督监管也缺少具体规定,阻滞了我国发起成立国际科技组织的有效通道。②缺乏有效的监督管理工作协调机制。各业务主管部门在推动相关工作时,管理及运行经验有限,加之对国际科技组织的监督管理和风险防范能力不足,时有出现“不会管”“不想管”“不敢管”的问题,导致一些境外非政府组织违法违纪。③我国政府有关部门尚未对国际组织开展活动领域形成共识。国际组织的归类与划分存在空白,尤其是认定科技类国际组织比较困难,导致国际科技组织因无法找到合适的业务主管单位,始终处于无法注册、无处活动的“两难境地”[25]。

4.3 参与国际科技组织的水平和能力有待进一步提升包括:①缺乏具有影响力的国际科技组织。我国缺少世界性的重要国际组织总部,全球共有超过6万个国际组织,其中具有世界影响力的国际组织约有90余个,而总部设立在我国的仅有8个。我国发起和吸引国际科技组织的规模与质量,与建设世界科学中心和全球创新高地的目标有较大差距。根据国际协会联盟(UIA)发布的《国际组织年鉴(2018—2019)》统计,在全球处于活跃状态的3 300余个国际科技组织中,总部设立在我国的仅有65个,与拥有511个国际科技组织总部的美国、拥有284个国际科技组织总部的英国、拥有259个国际科技组织总部的比利时等欧美发达国家相比差距较大[1, 26]。②参与国际科技组织及其活动的程度和水平有待提升。我国专家学者的任职、履职能力有待进一步提高。一方面,我国专家学者背景构成单一,经济学、法学、社会学、国际关系等多元化知识欠缺,且缺乏多岗位锻炼经历,这些不足阻碍了部分专家学者担任高层职位;另一方面,我国专家学者参与全球性议题设置和规则制定等多边事务的能力不足,容易失去在国际舞台发声的机会,影响了我国参与全球治理的程度与效果[27]。

5 促进国际科技组织在华发展的政策建议党的二十大报告指出“扩大国际科技交流合作,加强国际化科研环境建设,形成具有全球竞争力的开放创新生态”。“十四五”时期,我国应营造更加国际化的科研环境和更加开放创新的科研氛围,以海纳百川的姿态,稳妥有序地提升国际科技组织的管理和服务水平,积极发起成立和吸引国际科技组织,持续加强国际科技组织人才培养能力,为全球创新治理和科技进步发展贡献中国智慧。

5.1 完善国际科技组织来华落户发展的相关法律法规政府部门应尽快制定针对国际非政府组织的法律法规,为国际科技组织在华发展营造良好的法治环境[13, 25]。加快出台国际科技组织在华注册登记细则,进一步优化在银行、税收、法律保护等方面的相关政策。进一步明晰国际科技组织在华落户的管理归属与权责,构建相关部门牵头、各部门各司其职的长效工作机制[1, 28]。完善国际科技组织代表机构设立、变更、注销,以及年度活动计划备案等流程,简化代表机构登记和临时活动备案材料。

5.2 优化国际科技组织来华、在华落户发展的环境氛围中央和各地方政府应充分借鉴国际经验,通过为国际科技组织提供场地租赁优惠和运营补贴[16]、减免相关税费[14, 17]等方式,为其在华落户和开展科技交流合作活动提供政策支持和资金保障。加速规划开展医疗、保险国内国际双认证试点工作,优化出入境、子女教育、医疗保障等政策,为国际科技组织雇员营造更加舒适便利的工作及生活环境[16]。持续开展对国际科技组织相关研究,及时发现并解决国际科技组织在中国境内活动的问题,弥补管理空白和安全漏洞。

5.3 拓宽吸引国际科技组织来华落户的范围和渠道中华人民共和国民政部、中国科学技术协会和中国标准化协会等应积极推动国际学会、协会、标准组织等落户我国。对无法在我国设立总部且具备成熟条件的重要国际科技组织,争取其分支机构能够顺利入驻[2]。依托我国优势学科,如选择基础科学、环境保护、医药卫生等科技交流活跃的领域,主动创造条件加快发起成立一批国际科技组织。充分利用区域创新高地和开放优势,选择在具有良好国际交往环境和科技人才基础的地区,如北京、上海、粤港澳等国际化程度和关注度较高的城市或区域,引导新建各类国际科技组织[1, 28]。

5.4 加强国际科技组织任职及后备人选的培养高校和科研院所应加快提升我国专家学者在国际法规、礼仪,以及外交等方面的综合能力,为其顺利任职国际科技组织扫清障碍[5, 18]。中华人民共和国科学技术部和中国科学技术协会应及时关注国际科技组织重要岗位人员空缺动态,并依据职位特点,多渠道加大对具有竞争优势候选者的宣传及推送力度[27]。通过定期举办青年学者论坛、国际学术会议等方式,构建国际合作交流平台,推动高水平专家学者参与国际科技组织决策和管理,支撑我国科技界在推动科技进步和参与全球创新治理方面发挥更大作用。

| [1] |

王妍. 我国发起成立国际科技组织对策研究. 今日科苑, 2022, (7): 61-70. Wang Y. Research on China's countermeasures in setting up international scientific and technological organizations. Modern Science, 2022, (7): 61-70. (in Chinese) |

| [2] |

罗学优, 程如烟. 国际科技组织的地区和国别分布研究. 科技管理研究, 2013, 33(2): 237-241. Luo X Y, Cheng R Y. On regions and countries location of international science and technology organization secretariates. Science and Technology Management Research, 2013, 33(2): 237-241. (in Chinese) |

| [3] |

齐婧. 科协系统吸引国际科技组织落户北京的思考. 科技传播, 2017, 9(18): 90-91. Qi J. The thinking of Chinese science association on attracting international science and technology organizations to settle down in Beijing. Public Communication of Science & Technology, 2017, 9(18): 90-91. (in Chinese) |

| [4] |

夏婷, 王宏伟, 马健铨, 等. 中国科技组织加入国际民间科技组织的现状、问题及建议. 中国科技论坛, 2018, (10): 31-38. Xia T, Wang H W, Ma J Q, et al. A status, problems and suggestions on joining the international civil science and technology organization of China's scientific and technological organization. Forum on Science and Technology in China, 2018, (10): 31-38. (in Chinese) |

| [5] |

李军平, 秦久怡. 我国科学家在国际科技组织中任职存在的问题及建议探析. 未来与发展, 2016, 40(4): 59-61. Li J P, Qin J Y. An analysis of difficulties facing Chinese scientists' holding posts in international scientific organizations and its suggestions. Future and Development, 2016, 40(4): 59-61. (in Chinese) |

| [6] |

龚海华, 王振宇. 中国科学院与国际科技组织合作的现状与思考. 中国科学院院刊, 2009, 24(5): 554-559. Gong H H, Wang Z Y. The current status and thinking of the cooperation between the Chinese Academy of Science and international science and technology organizations. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2009, 24(5): 554-559. (in Chinese) |

| [7] |

朱雅兰, 何开辉, 黄素贞. 培养国际组织人才提升科技外交实力. 全球科技经济瞭望, 2016, 31(10): 62-67. Zhu Y L, He K H, Huang S Z. International talent cultivation to promote China's S&T diplomatic strength. Global Science, Technology and Economy Outlook, 2016, 31(10): 62-67. (in Chinese) |

| [8] |

刘伊铎. 关于国际科技组织议题设置的几点思考. 今日科苑, 2021, (4): 30-36. Liu Y D. Thoughts on agenda-setting of international science and technology organizations. Modern Science, 2021, (4): 30-36. (in Chinese) |

| [9] |

李军凯, 耿楠, 刘畅. 地方科研院所参与国际科技组织的模式与路径研究. 科技智囊, 2022, (3): 72-76. Li J K, Geng N, Liu C. Research on the mode and route of local S&T academies participating in international S&T organizations. Think Tank of Science & Technology, 2022, (3): 72-76. (in Chinese) |

| [10] |

宗世敏. 积极参加国际科技组织提高中国计量影响力. 科技智囊, 2022, (11): 75-80. Zong S M. Actively participate in international science and technology organizations to improve China's measurement influence. Think Tank of Science & Technology, 2022, (11): 75-80. (in Chinese) |

| [11] |

郑淳, 闫月勤, 王海超. 国际科技组织运行机制研究——基于对全球100个主要国际科技组织的比较分析. 中国科技论坛, 2023, (1): 178-188. Zheng C, Yan Y Q, Wang H C. Research on the operation mechanism of international science and technology organizations—Based on a comparative analysis of 100 major international science and technology organizations across the world. Forum on Science and Technology in China, 2023, (1): 178-188. (in Chinese) |

| [12] |

刘波. 北京蓝皮书: 北京国际交往中心发展报告(2021~ 2022). 北京: 社会科学文献出版社, 2022: 338-351. Liu B. Annual Report on the Center of International Exchanges of Beijing (2021-2022). Beijing: Social Science Academic Press (China), 2022: 338-451. (in Chinese) |

| [13] |

李阳阳. 法国科技社团运营模式的经验与启示. 学会, 2020, (3): 11-20. Li Y Y. Experience and enlightenment of the operation mode of French science and technology associations. Society, 2020, (3): 11-20. (in Chinese) |

| [14] |

李培广, 李中洲, 贾文杰. 国际组织落户纽约对北京城市发展的启发. 中国市场, 2012, (33): 78-83. Li P G, Li Z Z, Jia W J. Inspiration for Beijing's urban development from the settlement of international organization in New York. China Market, 2012, (33): 78-83. (in Chinese) |

| [15] |

汪昊, 樊天勤. 中美非营利组织税收政策比较研究. 税务研究, 2016, (2): 117-120. Wang H, Fan T Q. A comparative study on the tax policy of non-profit organization between China and America. Taxation Research, 2016, (2): 117-120. (in Chinese) |

| [16] |

龙开元, 薛美慧, 李东宇. 国际科技组织引育的国内外经验与启示. 科技中国, 2022, (10): 92-95. Long K Y, Xue M H, Li D Y. Domestic and international experience and implication of introducing and cultivating the international science and technology organizations. Scitech in China, 2022, (10): 92-95. (in Chinese) |

| [17] |

于阿鑫. 美国科技类国际非政府组织的公共外交研究. 长沙: 国防科技大学, 2019. Yu A X. A Study on the Public Diplomacy of U. S. A's International Non-government Organizations Concerning Science and Technology. Nansha: National University of Defense Technology, 2019. (in Chinese) |

| [18] |

郭婧. 英国高校国际组织人才培养与输送研究. 比较教育研究, 2019, 41(2): 12-19. Guo J. Study on training and sending employees to international organizations in UK universities. International and Comparative Education, 2019, 41(2): 12-19. (in Chinese) |

| [19] |

陈东晓. 上海吸引国际组织(机构)入驻研究. 科学发展, 2013, (6): 3-12. Chen D X. The research on the attraction of international organizations entering to Shanghai. Scientific Development, 2013, (6): 3-12. (in Chinese) |

| [20] |

刘云. 主要发达国家和区域性组织国际科技合作的政策分析. 科学管理研究, 1999, (5): 5-9. Liu Y. Policy analysis of international science and technology cooperation in major developed countries and regional organizations. Scientific Management Research, 1999, (5): 5-9. (in Chinese) |

| [21] |

王晓, 张换兆. 我国国际科技创新合作成效、面临的挑战及建议. 科技中国, 2022, (9): 12-15. Wang X, Zhang H Z. Effectiveness, challenges and suggestions of China's international cooperation in science and technology innovation. Scitech in China, 2022, (9): 12-15. (in Chinese) |

| [22] |

林子涵. "一带一路"日益成为科技合作创新之路. 人民日报海外版, 2022-12-12(10). Lin Z H. The Belt and Road Initiative has increasingly become a road for scientific and technological cooperation and innovation. People's Daily Overseas Edition, 2022-12-12(10). (in Chinese) |

| [23] |

许志宏, 阎保平. 国际科技数据委员会(CODATA)中国全国委员会的使命和发展. 科学中国人, 2004, (9): 20-21. Xu Z H, Yan B P. Mission and development for the China National Committee on Data for Science and Technology (CODATA). Scientific Chinese, 2004, (9): 20-21. (in Chinese) |

| [24] |

覃云云, 李蓥妍, 吴岳欣. 2006—2020年国际组织人才培养与输送研究述评. 世界教育信息, 2022, 35(9): 49-57. Tan Y Y, Li Y Y, Wu Y X. A Review of research on talent cultivation and delivery for international organizations from 2006 to 2020. Journal of World Education, 2022, 35(9): 49-57. (in Chinese) |

| [25] |

邵楠. 国际非政府组织在华发展的资源困境及应对策略分析. 杭州: 浙江大学, 2010. Shao N. Analysis to Resource Dilemmas and Their Coping Tactics on Non-government Organizations in China. Hangzhou: Zhejiang University, 2010. (in Chinese) |

| [26] |

王妍. 我国科技合作组织研究. 科技传播, 2022, 14(1): 1-3. Wang Y. Research on China's scientific and technological cooperation organization. Public Communication of Science & Technology, 2022, 14(1): 1-3. (in Chinese) |

| [27] |

罗德隆, 陈映桥, 朱雅兰. 国际组织人才培养推送经验与启示——以ITER为例. 中国科技人才, 2022, 64(2): 1-12. Luo D L, Chen Y Q, Zhu Y L. Experience and enlightenment in the recommendation of Chinese staff to the ITER organization. Scientific and Technological Talents of China, 2022, 64(2): 1-12. (in Chinese) |

| [28] |

意娜. 加快吸引国际组织总部"落户"北京. 国家治理, 2015, (39): 33-38. Yi N. Accelerating attracting the headquarters of international organizations to settle down in Beijing. Governance, 2015, (39): 33-38. (in Chinese) |