2. 中国科学院大学 图书情报与档案管理系 北京 100190

2. Department of Library Information and Archives Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100190, China

碳捕集、利用与封存(CCUS)是指将CO2从工业过程、能源利用或大气中分离出来,并输送到适宜的场地加以封存和利用,最终实现CO2减排的技术手段[1],涉及CO2捕集、运输、利用和封存等多个环节。联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)的第六次评估报告(AR6)指出,要实现巴黎协定温控目标,需要利用CCUS技术实现累计千亿吨的碳减排量①。在碳中和目标下,CCUS是化石能源低碳利用、工业流程低碳再造的一项关键技术支撑,其延伸的直接空气捕集(DAC)、生物质能碳捕集与封存(BECCS)技术则是实现大气中残余CO2去除的重要技术选择。

① Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate change 2022 mitigation of climate change. (2022-04-04)[2024-07-28]. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_FullReport.pdf.

美国、欧盟、英国、日本等国家和地区已将CCUS作为实现碳中和目标必不可少的一项减排技术,将其上升到国家战略高度,并发布了一系列战略规划、路线图和研发计划。相关研究表明,在碳达峰、碳中和(以下简称“双碳”)目标下,到2025年中国主要行业对利用CCUS技术实现CO2减排的需求约为0.24亿吨/年,到2030年约为1亿吨/年,到2040年约为10亿吨/年,到2050年将超过20亿吨/年,到2060年约为23.5亿吨/年②。因此,发展CCUS将对我国实现“双碳”目标具有重要的战略意义。本文将全面分析国际CCUS领域的重大战略部署及技术发展态势,以期为我国CCUS发展和技术研发提供参考。

② Global CCS Institute. CCUS progress in China. (2023-03-17)[2024-07-28]. https://www.globalccsinstitute.com/wp-content/uploads/2023/03/CCUS-Progress-in-China.pdf.

1 主要国家和地区CCUS发展战略美国、欧盟、英国、日本等国家和地区长期投入资金支持CCUS技术研发和示范项目建设,近年来更是积极推进CCUS商业化进程,并根据自身资源禀赋和经济基础,形成了各有侧重的战略取向。

1.1 美国持续资助CCUS研发和示范,不断推进CCUS技术多元化发展自1997年以来,美国能源部(DOE)持续资助CCUS的研发和示范。2007年,美国能源部制定了CCUS研发与示范计划,包括CO2捕集、运输与封存、转化利用三大领域。2021年,美国能源部将其中的CO2捕集计划修改为点源碳捕集(PSC)计划,并增加CO2去除(CDR)计划,CDR计划旨在推动DAC、BECCS等碳去除技术发展,同时部署“负碳攻关计划”③以推进碳去除领域关键技术创新,目标是到2050年,实现从大气中去除数十亿吨CO2,CO2捕集和封存成本低于100美元/吨。自此,美国CCUS研发重点进一步延伸到DAC、BECCS等碳去除技术,CCUS技术体系更加多元化。2022年5月,美国能源部宣布启动35亿美元的“区域直接空气捕集中心”计划④,将支持4个大型区域直接空气捕集中心建设,旨在加速商业化进程。

③ The US Department of Energy. Secretary granholm launches carbon negative earthshots to remove gigatons of carbon pollution from the air by 2050. (2021-11-05) [2024-07-28]. https://www.energy.gov/articles/secretary-granholm-launches-carbon-negative-earthshots-remove-gigatons-carbon-pollution.

④ The US Department of Energy. Biden administration launches $3.5 billion program to capture carbon pollution from the air. (2022-05-19) [2024-07-28]. https://www.energy.gov/articles/biden-administration-launches-35-billion-program-capture-carbon-pollution-air-0.

2021年,美国更新了CCUS研究计划资助方向,新的研究领域和重点攻关方向包括:①点源碳捕集技术的研究重点包括开发先进碳捕集溶剂(如贫水溶剂、相变溶剂、高性能功能化溶剂等),高选择性、高吸附性和抗氧化的低成本耐用吸附剂,低成本耐用的膜分离技术(聚合物膜、混合基质膜、亚环境温度膜等),混合系统(吸附-膜系统等),以及低温分离等其他创新技术⑤;② CO2转化利用技术的研究重点是开发将CO2转化制燃料、化学品、农产品、动物饲料和建筑材料等增值产品的新设备和工艺⑥;③ CO2运输与封存技术的研究重点是开发先进安全可靠的CO2运输和封存技术⑦;④ DAC技术的研究重点是开发能够提高CO2去除量并提高能效的工艺和捕集材料,包括先进溶剂、低成本耐用膜分离技术和电化学方法等;⑤ BECCS的研究重点是开发微藻的大规模培养、运输和加工技术,并减少对水和土地的需求,以及CO2去除量的监测与核查等⑧。

⑤ The US Department of energy/national energy technology laboratory (DOE/NETL). Point Source Carbon Capture Program. (2023-05-30)[2024-07-28]. https://netl.doe.gov/carbon-management/carbon-capture.

⑥ The US Department of Energy. Carbon Conversion Program. (2023-05-30)[2024-07-28]. https://netl.doe.gov/carbon-management/carbon-conversion.

⑦ The US Department of Energy. Carbon transport & storage program. (2023-05-30) [2024-07-28]. https://netl.doe.gov/carbon-management/carbon-storage.

⑧ The US Department of Energy. Carbon dioxide removal program. (2023-05-30) [2024-07-28]. https://netl.doe.gov/carbon-management/carbon-dioxide-removal.

1.2 欧盟及其成员国将CCUS上升到国家战略高度,多个大型基金资助CCUS研发与示范2024年2月6日,欧盟委员会通过了《工业碳管理战略》 ⑨,旨在扩大CCUS部署规模,并实现商业化,并提出三大发展阶段:到2030年,每年至少封存5 000万吨的CO2,以及建设由管道、船舶、铁路和公路组成的相关运输基础设施;到2040年,大多数地区的碳价值链具有经济可行性,CO2成为欧盟单一市场内封存或利用的可交易商品,所捕集的CO2中有1/3比例可以被利用;2040年后,工业碳管理应成为欧盟经济体系的一个组成部分。

⑨ European Commission. Towards an ambitious industrial carbon management for the EU. (2024-02-06)[2024-07-28]. https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2024%3A62%3AFIN&qid=1707312980822.

法国于2024年7月4日发布《法国CCUS部署现状和前景》 ⑩,提出了3个发展阶段:2025—2030年,部署2—4个CCUS中心,实现每年400万—800万吨CO2的捕集量;2030—2040年,每年实现1 200万—2 000万吨CO2捕集量;2040—2050年,每年实现3 000万—5 000万吨CO2捕集量。2024年2月26日,德国联邦经济事务和气候行动部(BMWK)发布《碳管理战略要点》和基于该战略的修订版《碳封存法案草案》 ⑪,提出将致力于消除CCUS技术障碍,推动CCUS技术发展,并加速基础设施建设。“地平线欧洲”“创新基金”“连接欧洲设施”等计划为促进CCUS发展提供了资金支持,资助重点包括:先进碳捕集技术(固体吸附剂、陶瓷和聚合物分离膜、钙循环、化学链燃烧等),CO2转化制燃料和化学品、水泥等工业示范,CO2封存场地开发等。

⑩ French Ministry for the Economy, Finance and Industrial and Digital Sovereignty. État des lieux et perspectives de déploiement du CCUS en France. (2024-07-04)[2024-07-28]. https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/industrie/etat-des-lieux-et-perspectives-de-deploiement-du-ccus-en-france.pdf.

⑪ Bundesministeriumfür Wirtschaftund Klimaschutz. Bundesminister Habeck will den Einsatz von CCS ermöglichen: Ohne CCS können wir unmöglich die Klimaziele erreichen. (2024-02-26)[2024-07-28]. https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2024/02/20240226-habeck-will-den-einsatz-von-ccs-ermoeglichen.html.

1.3 英国以CCUS集群建设方式发展CCUS技术英国将建设CCUS产业集群作为推动CCUS快速发展和部署的重要手段。英国《净零战略》 ⑫提出,到2030年将投资10亿英镑与工业界合作建设4个CCUS产业集群。2023年12月20日,英国发布《CCUS:建立竞争性市场愿景》 ⑬,旨在成为CCUS全球领导者,并提出CCUS三大发展阶段:① 2030年前积极创建CCUS市场,到2030年每年捕集2 000万—3 000万吨CO2当量;② 2030—2035年,积极建立商业竞争市场,实现市场转型;③ 2035—2050年,构建自给自足的CCUS市场。

⑫ The UK Department for Energy Security and Net Zero. Net Zero Strategy: Build Back Greener. (2021-10-19)[2024-07-28]. https://www.gov.uk/government/publications/net-zero-strategy.

⑬ The UK Department for Energy Security and Net Zero. Carbon capture, usage and storage: A vision to establish a competitive market. (2023-12-20)[2024-07-28]. https://www.gov.uk/government/publications/net-zero-strategy.

为加快CCUS商业部署,英国《净零研究与创新框架》制定了CCUS和温室气体去除技术研发重点和创新需求:①推进高效低成本的点源碳捕集技术研发,包括燃烧前捕集的先进重整技术、新型溶剂和吸附工艺的燃烧后捕集、低成本富氧燃烧技术,以及钙循环等其他先进低成本碳捕集技术;②提高效率并减少能源需求的DAC技术;③高效且具有经济性的生物质气化技术研发与示范、生物质供应链优化,以及通过BECCS与燃烧、气化、厌氧消化等其他技术的耦合以促进BECCS在发电、供热、可持续运输燃料或氢气生产领域的应用,同时充分评估这些方法对环境的影响;④高效低成本CO2运输和封存的共享基础设施的建设;⑤开展地质封存的建模、模拟、评估和监测技术与方法,开发枯竭油气储层封存技术和方法,使海上CO2封存成为可能;⑥开发CO2转化制长寿命产品、合成燃料和化学品的CO2利用技术。

1.4 日本致力于打造具有竞争力的碳循环产业日本《2050年实现碳中和的绿色增长战略》 ⑭将碳循环产业列为实现碳中和目标的十四大产业之一,提出CO2转化制燃料和化学品、CO2矿化养护混凝土、高效低成本分离与捕集技术,以及DAC技术是未来的重点任务,并提出了明确发展目标:到2030年,低压CO2捕集的成本为2 000日元/吨CO2、高压CO2捕集的成本为1 000日元/吨CO2、基于藻类的CO2转化制生物燃料成本为100日元/升;到2050年,直接空气捕集的成本为2 000日元/吨CO2、基于人工光合作用的CO2制化学品的成本为100日元/千克。为进一步加速碳循环技术发展并发挥实现碳中和的关键战略作用,日本于2021年修订了《碳循环利用技术路线图》,并陆续发布了“绿色创新基金”框架下的CO2转化利用制塑料、燃料、混凝土,以及CO2生物制造、CO2分离回收等5个专项研发与社会实施计划。这些专项研发计划的重点包括:用于CO2捕集的低能耗创新材料和技术开发与示范;CO2转化制运输用合成燃料、可持续航空燃料、甲烷及绿色液化石油气;CO2转化制聚氨酯、聚碳酸酯等功能性塑料;CO2生物转化利用技术;创新碳负性混凝土材料等。

⑭ Ministry of Economy, Trade and Industry. Green growth strategy through achieving carbon neutrality in 2050. (2020-12-25)[2024-07-28]. https://www.meti.go.jp/english/press/2020/1225_001.html.

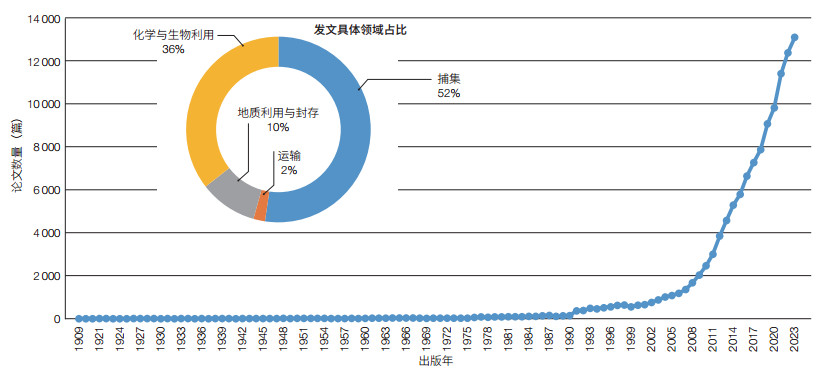

2 碳捕集、利用与封存技术领域发展态势 2.1 全球CCUS技术研发格局基于Web of Science核心合集数据库,本文检索了CCUS技术领域SCI论文,共计120 476篇。从发文趋势来看(图 1),自2008年起,CCUS领域发文数量呈现快速增长趋势。2023年的发文量为13 089篇,是2008年发文量(1 671篇)的7.8倍。随着主要国家对CCUS技术的重视程度不断增加和持续资助,预计未来CCUS发文量将会持续增长。从SCI论文的研究主题来看,CCUS研究方向主要以CO2捕集为主(52%),其次是CO2化学与生物利用(36%)、CO2地质利用与封存(10%),CO2输送领域论文占比较小(2%)。

|

| 图 1 1909—2023年全球碳捕集、利用与封存技术相关论文发文数量及领域占比 Figure 1 Number and domain proportion of publications on CCUS from 1909 to 2023 in the world |

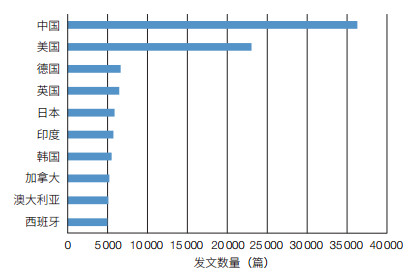

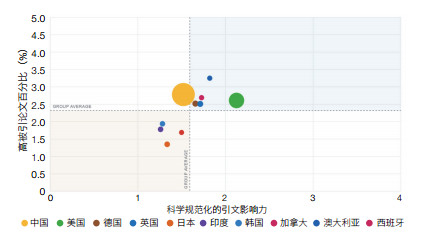

从论文产出国家分布来看,全球发文量排名前10位(TOP10)的国家分别是中国、美国、德国、英国、日本、印度、韩国、加拿大、澳大利亚和西班牙(图 2)。其中中国以36 291篇发文量,遥遥领先于其他国家,位居全球首位。但从论文影响力来看(图 3),在发文量前10位的国家中,在高被引论文百分比、学科规范化的引文影响力两个指标上均高于前10位国家平均水平的国家有美国、澳大利亚、加拿大、德国和英国(图 3第一象限),其中美国、澳大利亚在这两个指标上分别处于全球领先地位,表明这两个国家在CCUS领域具有较强研发实力。我国虽然在发文总量上位居全球第1位,但在学科规范化的引文影响力方面落后于排名前10位国家平均水平,研发竞争力有待进一步提高。

|

| 图 2 全球碳捕集、利用与封存技术领域论文产出前10位国家 Figure 2 Top 10 publication countries in field of CUUS |

|

| 图 3 前10位论文产出国的论文影响力 Figure 3 Impact of publications from main publication countries |

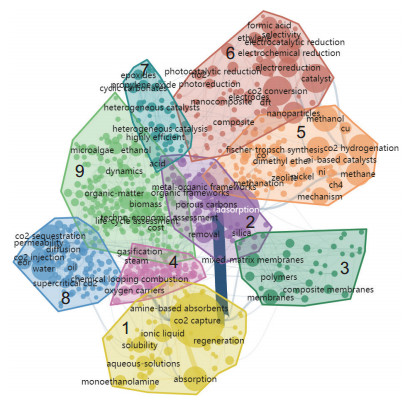

基于近10年CCUS技术主题图谱(图 4),共形成了九大关键词聚类,分别分布在:①碳捕集技术领域,包括CO2吸收相关技术(聚类1)、CO2吸附相关技术(聚类2)、CO2膜分离技术(聚类3),以及化学链燃料(聚类4);②化学与生物利用技术领域,包括CO2加氢反应(聚类5)、CO2电/光催化还原(聚类6)、与环氧化合物的环加成反应技术(聚类7);③地质利用与封存(聚类8);④ BECCS与DAC等碳去除(聚类9)。本节重点分析这四大技术领域的研发热点和进展,以期揭示CCUS领域技术布局和发展趋势。

|

| 图 4 碳捕集、利用与封存技术领域关键词聚类图谱 Figure 4 Map of clusters on CCUS based on keyword analysis |

CO2捕集是CCUS技术中的重要环节,也是整个CCUS产业链的最大成本和能耗来源,约占CCUS整体成本的近75%⑮,因此如何降低CO2捕集成本和能耗是目前面临的主要科学问题。目前,CO2捕集技术正从基于单一胺的化学吸收技术、燃烧前物理吸收技术等第一代碳捕集技术,向新型吸收溶剂、吸附技术、膜分离、化学链燃烧、电化学等新一代碳捕集技术过渡。

⑮ IEA. CCUS in clean energy transitions. [2024-07-24]. https://www.iea.org/reports/ccus-in-clean-energy-transitions/accelerating-deployment.

新型吸附剂、吸收溶剂及膜分离等第二代碳捕集技术是目前研究的重点。吸附剂的研究热点是开发先进结构化吸附剂,如金属有机框架、共价有机框架、掺杂多孔碳、三嗪基骨架材料、纳米多孔碳等。吸收溶剂的研究热点是研制高效绿色、耐用、低成本的溶剂,如离子溶液、胺基吸收剂、乙醇胺、相变溶剂、深共晶溶剂、吸收剂解析与降解等。新型颠覆性的膜分离技术的研究重点是开发高渗透率的膜材料,如混合基质膜、聚合物膜、沸石咪唑骨架材料膜、聚酰胺膜、中空纤维膜、双相膜等。美国能源部指出,从工业源中捕集CO2成本需要降至30美元/吨左右,CCUS才具有商业可行性。日本昭和电工株式会社、日本钢铁株式会社和日本6所国立大学联合开展了与现有多孔材料(沸石、活性炭等)完全不同的“结构灵活的多孔性配位高分子”(PCP*3)研究,以13.45美元/吨的突破性低成本从常压、低浓度废气(CO2浓度低于10%)中高效分离回收CO2,预计在2030年底前实现应用⑯。美国西北太平洋国家实验室开发了新型碳捕集剂CO2BOL,与商业技术相比,该溶剂可将捕集成本降低19%(每吨低至38美元),能耗降低17%,捕集率高达97%⑰。

⑯ 日本製鉄株式会社. 昭和電工と日本製鉄、6つの国立大学と連携し、工場排出ガスに含まれる低濃度CO2の分離回収技術開発を本格始動低コストで省エネルギー型のCO2分離回収技術の早期社会実装によりカーボンニュートラル社会への貢献を目指す. (2022-12-22)[2024-07-28]. https://www.nipponsteel.com/news/20221222_100.html.

⑰ Pacific Northwest National Laboratory. CO2BOL Solvents for cheaper carbon capture and sequestration, pre- and post-combustion. (2023-01-23)[2024-07-28]. https://www.pnnl.gov/available-technologies/co2bol-solvents-cheaper-carbon-capture-and-sequestration-pre-and-post.

化学链燃烧、电化学等第三代碳捕集创新技术开始崭露头角。其中化学链燃烧技术被认为是最具应用前景的碳捕集技术之一,具有高能源转化效率、低CO2捕集成本和污染物协同控制等优点。但化学链燃烧温度高,载氧体高温烧结严重,成为了限制化学链技术发展和应用的瓶颈。目前,化学链燃烧的研究热点包括金属氧化物(镍基、铜基、铁基)载氧体、钙基载氧体等。High等[2]开发了一种新的高性能载氧体材料合成方法,其通过调控铜镁铝水滑石前驱体的材料化学和合成工艺,实现纳米级分散的混合铜氧化物材料,抑制循环过程中铝酸铜的形成,制备了耐烧结的铜基氧化还原载氧体。研究结果表明,在900℃、500次氧化还原循环中具有稳定的氧气储存能力,并在较宽温度范围内具有高效的气体净化能力。该材料成功制备为高活性、高稳定性载氧体材料的设计提供了新思路,有望解决载氧体高温烧结的关键瓶颈问题。

CO2捕集技术已在多个高排放行业得到应用,但不同行业技术成熟度有所不同。燃煤电厂、天然气电厂、煤气化电厂等能源系统耦合CCUS技术成熟度较高,均达到技术成熟度等级(TRL)9级,特别是基于化学溶剂法的碳捕集技术,目前已广泛应用于电力部门的天然气脱硫和燃烧后捕集过程。根据IPCC第六次评估(AR6)第3工作组报告⑱,钢铁、水泥等行业耦合CCUS技术成熟度因工艺不同有所差异。例如,合成气、直接还原铁、电炉耦合CCUS技术的成熟度最高(TRL 9级),目前已可用;而水泥过程加热和CaCO3煅烧耦合CCUS的生产技术成熟度为TRL 5—7级,预计在2025年可用。因此,目前传统重工业应用CCUS尚存在挑战。

⑱ Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate change 2022: Mitigation of climate change. [2024-07-28]. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/.

一些国际大型重工业企业如安赛乐米塔尔、海德堡等钢铁、水泥企业已开展CCUS相关技术示范工程。2022年10月,安赛乐米塔尔、三菱重工、必和必拓和三菱开发公司共同签署了一项合作协议,计划分别在位于比利时根特钢铁厂和北美的钢铁厂开展CO2捕集试点项目⑲。2023年8月14日,海德堡材料宣布其位于加拿大艾伯塔省埃德蒙顿的水泥厂已安装三菱重工株式会社的CO2MPACTTM系统,该设施有望成为全球水泥行业首个全面的CCUS解决方案,预计将于2026年底投入运营⑳。

⑲ ArcelorMittal. Carbon capture in the steel industry: ArcelorMittal, Mitsubishi Heavy Industries Engineering, BHP and Mitsubishi Development sign collaboration agreement. (2022-10-27) [2024-07-28]. https://corporate.arcelormittal.com/media/news-articles/carbon-capture-in-the-steel-industry-arcelormittal-mitsubishi-heavy-industries-engineering-bhp-and-mitsubishi-development-sign-collaboration-agreement.

⑳ Heidelberg Materials. Heidelberg materials north america and MHI are working toward first full-scale carbon capture, utilization and storage solution for cement industry. (2023-08-14) [2024-07-28]. https://www.heidelbergmaterials.us/home/news/news-post/news/2023/08/14/heidelberg-materials-north-america-and-mhi-pilot-are-working-toward-first-full-scale-carbon-capture-utilization-and-storage-solution-for-cement-industry.

2.2.2 CO2地质利用与封存CO2地质利用与封存技术不仅能实现CO2大规模减排,并且能够提高石油、天然气等资源开采量。CO2地质利用与封存技术目前研究热点包括CO2强化石油开采、强化气体开采(页岩气、天然气、煤层气等)、CO2采热技术、CO2注入与封存技术及监测等。CO2地质封存的安全性及其泄漏风险是公众对CCUS项目最大的担忧,因此长期可靠的监测手段、CO2-水-岩石相互作用是CO2地质封存技术研究的重点。Sheng Cao等[3]通过静态和动态相结合的方法研究了CO2驱替过程中水岩相互作用对岩心孔隙度和渗透率的影响。结果表明,将CO2注入岩心会导致CO2在地层水中溶解时与岩石矿物发生反应。这些反应导致新矿物的形成和碎屑颗粒的阻碍,从而降低岩心渗透率,且通过碳酸腐蚀产生的精细裂缝会增加岩心渗透率。CO2–水–岩石反应受PV值㉑、压力和温度的显著影响。CO2强化采油已在美国、加拿大等发达国家实现广泛商业化应用。驱替煤层气开采、强化深部咸水开采与封存、强化天然气开发等处于工业示范或试点阶段㉒。

㉑ 在机械密封领域,PV值表示密封流体压力(P)与密封端面的平均滑动速度(V)的乘积,单位为MPa·m/s。该指标是设计和使用机械密封时考虑的重要参数,用于表示机械密封的工作能力和工况负荷。PV值越高,表示机械密封的工作能力越强,需要承载的负荷越高。

㉒ Global CCS Institute. CCUS progress in China. (2023-03-17)[2024-07-28]. https://www.globalccsinstitute.com/wp-content/uploads/2023/03/CCUS-Progress-in-China.pdf.

2.2.3 CO2化学与生物利用CO2化学与生物利用是指基于化学和生物技术将CO2转化制化学品、燃料、食品等其他产品,其不仅能够直接消耗CO2,还能够实现对传统高碳原料的替代,降低石油、煤炭的消耗,兼具直接减排和间接减排效应,综合减排潜力巨大[4]。由于CO2具有极高的惰性和高C—C耦合壁垒,在CO2利用效率和还原选择性控制上仍具有挑战性,因此目前研究重点集中在如何提高产物的转化效率和选择性上。CO2电催化、光催化、生物转化利用,以及上述技术的耦合是CO2转化利用的关键技术途径,目前研究热点包括基于热化学、电化学、光/光电化学转化机理研究,建立高效催化剂的可控合成方法和构效关系,并通过对不同反应体系中反应器的合理设计和结构优化,增强反应传质过程和减少能量损失,从而提高CO2催化转化效率和选择性。Jin等[5]开发CO2经CO两步转化为乙酸的工艺,研究人员利用Cu/Ag-DA催化剂,在高压强反应条件下,将CO高效还原为乙酸。与之前文献报道相比,相对于从CO2电还原反应中观察到的所有其他产物,乙酸的选择性增加一个数量级,实现了91%的CO到乙酸法拉第效率,并在连续工作820小时后,法拉第效率仍能保持85%,在选择性、稳定性上实现了新突破。Khoshooei等[6]研制出可将CO2转化为CO的廉价催化剂——纳米晶立方碳化钼(α-Mo2C),该催化剂可在600℃下将CO2 100% 转变为CO,且其在高温和高通量反应条件下保持活性超过500小时。

当前,CO2化学与生物利用大部分处于工业示范阶段,也有一些生物利用处于实验室阶段。其中CO2化学转化制尿素、合成气、甲醇、碳酸酯、可降解聚合物、聚氨酯等技术已处于工业示范阶段,如冰岛碳循环(Carbon Recycling)公司已于2022年实现CO2转化制甲醇11万吨工业示范㉓。而CO2化学转化制液体燃料、烯烃则处于中试示范阶段,如中国科学院大连化学物理研究所与珠海市福沺能源科技有限公司于2022年3月联合开发了世界首创的千吨级CO2加氢制汽油中试装置[7]。CO2生物转化利用已从生物乙醇简单化学品发展至复杂的生物大分子,如生物柴油、蛋白质、戊酸、虾青素、淀粉、葡萄糖等,其中微藻固定CO2转化制生物燃料和化学品技术、微生物固定CO2合成苹果酸处于工业示范阶段,而其他生物利用则多处于实验阶段㉔。钢渣和磷石膏的CO2矿化技术已接近商业化应用,预制混凝土CO2固化和在混凝土中使用碳化骨料正处于部署的后期阶段。

㉓ Carbon recycling international. [2024-07-28]. https://www.carbonrecycling.is/technology.

㉔ The National Academies of Science, Engineering, and Medicine. Carbon dioxide utilization markets and infrastructure: Status and opportunities—A First Report (2022). (2022-11-30) [2024-07-28]. https://www.nationalacademies.org/ocga/briefings-to-congress/carbon-dioxide-utilization-markets-and-infrastructure-status-and-opportunities-a-first-report.

2.2.4 DAC和BECCS技术DAC、BECCS等新型碳去除(CDR)技术日益受到关注,将在实现碳中和目标后期发挥重要作用。IPCC第六次评估第3工作组报告指出,21世纪中叶后必须高度重视DAC、BECCS等新型碳去除技术,未来10年这些技术的早期发展将对其以后的规模化发展速度和水平至关重要。

DAC目前研究重点包括金属有机框架材料、固态胺、沸石等固态技术,以及碱性氢氧化物溶液、胺溶液等液态技术,新兴技术包括变电吸附和膜法DAC技术㉕。DAC技术面临的最大挑战是能耗较高。Seo等[8]在水溶液中使用中性红作为氧化还原活性材料和烟酰胺作为亲水增溶剂,实现低能耗的电化学直接空气捕集,将传统技术工艺需求热量从230千焦/摩尔—800千焦/摩尔CO2最低降至65千焦/摩尔CO2。直接空气捕集与封存技术成熟度不高,约为TRL 6。虽然技术成熟不高,但DAC规模不断扩大,目前全球已有18个DAC设施正在运行,另有11个处于开发中的设施。若所有这些计划中的项目都得以实施,到2030年,DAC的捕集能力将达到约550万吨CO2,是目前捕集能力的700多倍㉖。

㉕ International Energy Agency. Direct air capture: A key Technology for Net Zero. (2022-04-01)[2023-05-30]. https://iea.blob.core.windows.net/assets/78633715-15c0-44e1-81df-41123c556d57/DirectAirCapture_Akeytechnologyfornetzero.pdf.

㉖ IEA. Tracking clean energy progress 2023. (2023-01-12)[2024-07-28]. https://www.iea.org/reports/direct-air-capture.

BECCS研究重点主要包括基于生物质燃烧发电的BECCS技术、基于生物质高效转化利用(如乙醇、合成气、生物油等)的BECCS技术等。BECCS大规模部署的主要限制因素是土地和生物资源等[9],一些BECCS路线已商业化,如第一代生物乙醇生产中的CO2捕集是最成熟的BECCS路线,但大部分仍处于示范或试点阶段,如生物质燃烧厂的CO2捕集处于商业示范阶段,用于合成气应用的生物质大规模气化仍处于试验验证阶段㉗。

㉗ IEA. Bioenergy with carbon capture and storage. (2023-07-11) [2024-07-28]. https://www.iea.org/energy-system/carbon-capture-utilisation-and-storage/bioenergy-with-carbon-capture-and-storage#tracking.

3 结语与未来展望近年来CCUS发展受到了前所未有的重视。从主要国家和地区CCUS发展战略看,推动CCUS发展以助力碳中和目标实现已在全球主要国家达成广泛共识,极大推动了CCUS科技进步和商业部署。截至2023年第2季度,全球处于规划、建设和运行中的商业CCS项目数量再创新高,达到了257个,比上年同期增加63个,若这些项目全部建成运行后捕集能力将到达每年3.08亿吨CO2,比2022年同期的2.42亿吨增长27.3%㉘,但这与国际能源机构(IEA)2050年全球能源系统净零排放情景下,2030年全球CO2捕集量达到16.7亿吨/年和2050年达到76亿吨/年的减排量仍有较大差距㉙,因此在碳中和背景下,需要进一步加大CCUS商业化进程。这不仅需要加速领域的科技突破,还需要各国不断完善监管、财税等方面的政策措施,以及建立国际通用的新兴CCUS技术的核算方法学。

㉘ Global CCS Institute. Q2 2023: CCS facilities update. (2023-08-26)[2024-07-28]. https://www.globalccsinstitute.com/news-media/latest-news/q2-2023-ccs-facilities-update/.

㉙ IEA. Net Zero by 2050: A roadmap for the global energy sector. (2021-05-18)[2024-07-28]. https://www.iea.org/events/net-zero-by-2050-a-roadmap-for-the-global-energy-system.

未来在科技研发方面可考虑分步走的战略。近期可聚焦第二代低成本、低能耗CO2捕集技术研发与示范,实现CO2捕集在碳密集型行业的规模化应用;发展安全可靠的地质利用封存技术,努力提高CO2化学与生物利用转化效率。中远期可聚焦面向2030年及以后的第三代低成本低能耗CO2捕集技术研发与示范;开发CO2高效定向转化合成化学品、燃料、食品等规模化应用新工艺;积极部署直接空气捕集等碳去除技术研发与示范。

(1)CO2捕集领域。研发高吸收性、低污染和低能耗再生溶剂,高吸附容量和高选择性的吸附材料,以及高渗透性和选择性的新型膜分离技术等。此外,增压富氧燃烧、化学链燃烧、钙循环、酶法碳捕集、混合捕集系统、电化学碳捕集等其他创新技术也是未来值得关注的研究方向。

(2)CO2地质利用与封存领域。开展和强化对CO2封存地球化学-地质力学过程的预测性理解、创建CO2长期安全封存预测模型、CO2—水—岩相互作用、结合人工智能和机器学习的碳封存智能监测系统(IMS)等技术研究。

(3)CO2化学与生物利用领域。通过CO2高效活化机理研究,开展高转化率和高选择性的CO2转化利用新型催化剂、温和条件下活化转化途径、多路径耦合的合成转化新途径等技术研究。

| [1] |

张贤, 李阳, 马乔, 等. 我国碳捕集利用与封存技术发展研究. 中国工程科学, 2021, 23(6): 70-80. Zhang X, Li Y, Ma Q, et al. Development of carbon capture, utilization and storage technology in China. Strategic Study of CAE, 2021, 23(6): 70-80. (in Chinese) |

| [2] |

High M, Patzschke C F, Zheng L, et al. Precursor engineering of hydrotalcite-derived redox sorbents for reversible and stable thermochemical oxygen storage. Nature Communications, 2022, 13: 1-14. DOI:10.1038/s41467-021-27699-2 |

| [3] |

Sheng C, Qian S, Zhao G Z, et al. CO2-water-rock interaction and its influence on the physical properties of continental shale oil reservoirs. Energies, 2024, 17(2): 477. DOI:10.3390/en17020477 |

| [4] |

黄晶. 中国碳捕集利用与封存技术评估报告. 北京: 科学出版社, 2021. Huang J. National Assessment Report on Development Of Carbon Capture Utilization and Storage Technology in China. Beijing: Science Press, 2021. (in Chinese) |

| [5] |

Jin J, Wicks J, Min Q, et al. Constrained C2 adsorbate orientation enables CO-to-acetate electroreduction. Nature, 2023, (617): 724-729. |

| [6] |

Khoshooei M A, Wang X J, Vitale G, et al. An active, stable cubic molybdenum carbide catalyst for the high-temperature reverse water-gas shift reaction. Science, 2024, 384: 540-546. DOI:10.1126/science.adl1260 |

| [7] |

郁红. 我首创二氧化碳加氢制汽油中试技. 中国化工报, 2022-03-08(02). Yu H. China's first pilot technology for producing gasoline through carbon dioxide hydrogenation. China Chemical Industry News, 2022-03-08(02). (in Chinese). |

| [8] |

Seo H, Hatton T A. Electrochemical direct air capture of CO2 using neutral red as reversible redox-active material. Nature Communications, 2023, (14): 313. |

| [9] |

María E, Eloy S. Direct air capture: Process technology, techno-economic and socio-political challenges. Energy & Environmental Science, 2022, (15): 1360-1405. |