2. 中国科学院大学 公共政策与管理学院 北京 100049;

3. 中国科学院杭州医学研究所 杭州 310000

2. School of Public Policy and Management, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

3. Hangzhou Institute of Medicine, Chinese Academy of Sciences, Hangzhou 310000, China

进入21世纪,国际科技竞争向基础前沿领域前移,越来越聚焦于尖端科技和产业升级。习近平总书记强调,“加强基础研究,是实现高水平科技自立自强的迫切要求,是建设世界科技强国的必由之路”。推动基础研究和科技发展,归根结底要依靠高水平人才。党的二十大报告中首次提出“着力造就拔尖创新人才”,并在党的二十届三中全会上进一步指出,“加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设和拔尖人才培养”和“加快建设国家战略人才力量,着力培养造就战略科学家、一流科技领军人才和创新团队”。面对自主培养基础领域拔尖创新人才的战略需求,国家层面积极布局,出台了“拔尖计划2.0”“强基计划”“英才计划”等一系列人才培养计划。2024年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推动博士研究生教育高质量发展的意见》,提出要重构协同机制,提高拔尖创新人才培养能力。“拔尖创新人才”是一个具有中国特色且包含多种指向的用语,学术界对其概念与内涵尚未形成统一定论。根据现有研究,可从广义和狭义两个角度进行理解。广义上指具备扎实的专业基础、强烈的创新意识、独立的研究能力和广阔的国际视野的群体[1-4],他们也是在某一领域拥有专长的杰出人才[5];狭义上指处于人才队伍金字塔的顶端,能够推动研究范式转变,引领某一领域创造性地发展的高层次人才[6, 7]。本文讨论的拔尖创新人才指广义上的群体,并聚焦于基础前沿领域,包括接受过高等教育具有日后成为顶尖杰出人才潜力的人员。

目前,我国拔尖创新人才的培养改革成效已显,多数毕业生深耕于基础研究,逐渐在国际学术界崭露头角[8]。然而,与化学、工程与材料、信息科学等学科领域相比,我国生命医学领域仍显劣势,总体上缺乏拔尖创新人才[9, 10]。在全球健康环境日益复杂的背景下,生命医学领域正经历着学科会聚,呈现出系统化、智能化、工程化和泛在化特征,这对生命医学拔尖创新人才的核心素养提出了更高要求。从国际上看,一些顶尖医学院校经过多年探索实践,已形成较为完备的医学拔尖创新人才培养体系。因此,如何立足中国实际,借鉴国际经验,自主培养生命医学领域拔尖创新人才,进一步培育具备战略视野的“总师型”医学人才,对于实现我国高水平科技自立自强具有重大而深远的现实意义。

1 我国生命医学领域拔尖创新人才培养现状2009年,教育部联合中央组织部和财政部启动了基础学科拔尖学生培养试验计划(以下简称“珠峰计划”),在生物科学等5个学科率先开展拔尖创新人才培养的探索与实践。2018年,教育部将基础医学专业纳入“拔尖计划2.0”,又于2020年将其纳入“强基计划”,拉开了基础医学领域拔尖创新人才培养的序章。此外,为落实国家战略部署,新型创新主体着力布局生命科学前沿领域,满足国家重大需求,以广州实验室、西湖大学和北京生命科学研究所为代表的新一批国家实验室、特色大学与新型研发机构陆续建立,为生命医学领域拔尖创新人才的培养提供了多种实践路径。

1.1 学科发展:中国科学研究势头强劲,生命医学领域仍需追赶目前,我国在生命医学领域取得了一定的成绩,但与国际一流国家相比还有较大差距。2024自然指数年度榜单(2024 Nature Index Annual Tables)揭示了研究成果发表于2023年1月1日—2023年12月31日、对高质量自然科学研究贡献最大的机构和国家。从对各学科研究贡献排名前10位的机构来看,中国在物理、化学和地球与环境科学学科分别有7所、9所和8所科研机构,中国科学院在3个学科均排名第1。在生物科学和健康科学领域,中国分别有1所和2所机构入选,健康科学领域没有机构进入前5。从国家对自然科学研究贡献程度来看,中国和美国在所有5个学科领域均位于前2。其中,中国在物理、化学、地球和环境科学3个学科居于首位,而在健康科学领域,美国遥遥领先,其份额①多达5 019,是我国的3倍(表 1)。

|

①“份额”是自然指数的标志性指标,根据数据库中特定地区的论文作者所属机构计算该机构的作者所占比例,以衡量对研究论文的贡献。

1.2 培养范围:高校内部先行试点,逐步扩展培养范围现阶段我国生命医学领域拔尖创新人才的培养多依托于国家拔尖创新人才培养计划,在少数高等医学院校及其生命医学专业先行试点实施,并逐步扩展这一培养实践范围。2009年,共有17所高校入选“珠峰计划”②。2019—2021年,教育部分3次公布“拔尖计划2.0”名单,渐进式地将33所高校纳入生物科学“拔尖计划2.0”,11所高校纳入基础医学“拔尖计划2.0”。“强基计划”自2020年启动至今,目前共有25所高校实施生物科学“强基计划”,8所高校实施基础医学“强基计划”③。入选这些计划的高校中,既包括综合类、理工类院校,也包括以医药、师范、农林等为主体的院校,且在我国中东西部地区均有覆盖。

② 国务院办公厅. 国务院办公厅关于开展国家教育体制改革试点的通知. (2011-01-12)[2025-01-24]. https://www.gov.cn/zwgk/2011-01/12/content_1783332.htm.

③ 数据整理自中华人民共和国教育部官网(http://www.moe.gov.cn)。

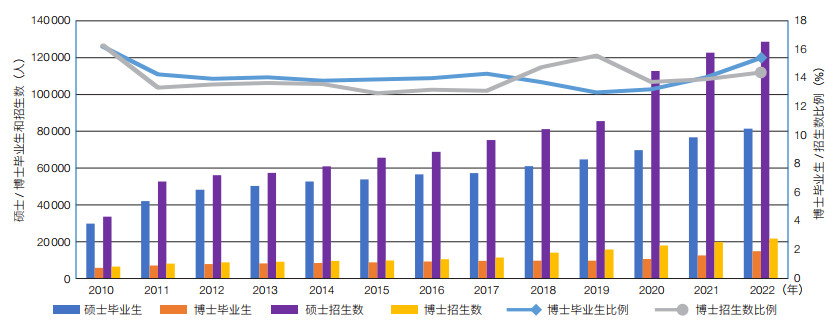

1.3 培养规模:招生数量持续增加,人才队伍不断壮大经过多年试点培养,我国生命医学领域的人才队伍规模建设已初见成效。自2009年实施“珠峰计划”以来,我国医学硕士和博士毕业生和招生数量稳步上升。在2010—2022年的短短13年间,毕业生总量从35 582人增长至96 207人,招生总数从40 067人扩张至150 364人,取得了医学硕士和博士人才数量同时翻一番的成绩(图 1)。

|

| 图 1 2010—2022年医学硕士/博士毕业生和招生数量及比例 Figure 1 Number and percentage of M.D./Ph.D. graduates and enrollment in medicine from 2010 to 2022 数据来源:中华人民共和国教育部(www.moe.gov.cn) Data source: Ministry of Education, China (www.moe.gov.cn) |

从队伍结构看,高层次医学博士生培养力度不够,人才结构尚存较大优化空间,特别是国际顶尖人才匮乏。我国医学博士毕业生在当年各领域博士毕业生总人数中的占比从2010年的16.19%下降至2022年的15.4%,招生占比也从16.28% 降至14.4%(图 1),呈下降趋势。根据科睿唯安(Clarivate)发布的2024年度“全球高被引科学家”名单,中国是全球高被引研究人员数量第2多的国家,占比22.3%④。其中,临床医学和生物与生物化学2门学科的全球高被引科学家分别有443人和247人,中国分别仅有15人和10人入选,占比极低。同时,从国际顶尖生命医学领域奖项的获奖情况来看,诺贝尔生理或医学奖自1901年设立以来,共有225位获奖者,屠呦呦是中国科学家在中国本土进行的科学研究首次获诺贝尔科学奖。拉斯克医学奖自1946年创立以来,共有近400位获奖者,仅屠呦呦和卢煜明2位中国科学家获奖。

④ Clarivate. List of“Global Highly Cited Scientists”. (2024-11-09) [2025-02-11]. https://clarivate.com.cn/2024/11/19/highly-citedresearchers-2024/.

2 我国生命医学领域拔尖创新人才培养模式分析本文选取入选基础医学“拔尖计划2.0”、“强基计划”和“卓越医生教育培养计划”的13所医学院校,以及以深圳华大基因股份有限公司(以下简称“华大基因”)为代表的高科技企业单位、以中国科学院杭州医学研究所为代表的科研机构,系统梳理和分析现阶段我国生命医学领域拔尖创新人才培养模式情况。

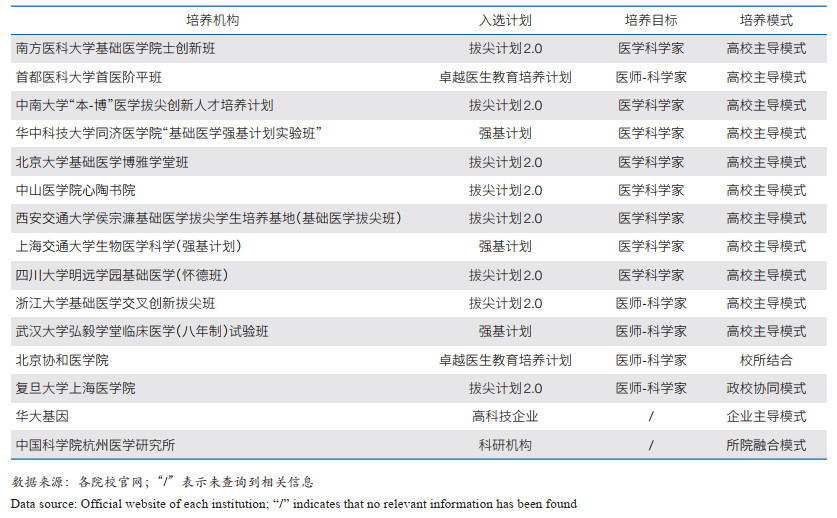

2.1 培养目标:以培养医学科学家为主要目标按照具体的培养目标可将当前我国生命医学领域的拔尖创新人才培养分成3类:①卓越医师,是指在临床实践方面具有卓越胜任力的临床医学拔尖创新人才;②医学科学家,即专门从事医学科学研究的优秀拔尖人才;③医师-科学家,是既具备超高临床技术,又具备突出科研能力的创新型临床医学人才[11]。在分析的15所院校机构中,8所以培养“医学科学家”为目标,5所以培养“医师-科学家”为目标,没有仅以培养卓越医师为目标的学校或机构(表 2)。

|

我国生命医学领域拔尖创新人才培养以高等医学院校为主阵地,政府、医院、企业和科研机构为辅,形成了多方力量育人的初步局面。按照不同培养主体的参与度,可将人才培养模式划分为:高校主导模式、校所结合模式、政校协同模式、企业主导模式和所院融合模式(表 2)。

(1)高校主导模式。高校主导模式是我国生命医学领域拔尖创新人才培养最常见的模式,高校根据其对医学拔尖创新人才培养的需要,主动联合医院、企业或科研机构等进行医学人才的培养,其他参与方往往只出现在人才培养的某个阶段。

(2)校所结合模式。校所结合模式是指由高校和科研机构结合,实行校所合一的管理体制。例如,现在的北京协和医学院就是由作为高校的原北京协和医学院和作为科研机构的中国医学科学院合并发展而来。

(3)政校协同模式。政校协同模式下,政府部门在生命医学领域拔尖创新人才培养过程中的参与度极高,高校在多个政府部门的联合指导下开展工作。例如,复旦大学上海医学院由教育部、国家卫生健康委员会和上海市人民政府三方共建托管,是这一模式的先行者。

(4)企业主导模式。企业主导模式是指企业在生命医学领域拔尖创新人才的培养过程中发挥主导作用。例如,华大基因作为全球领先的生命科学前沿研究机构,一方面依托于自身强大的科研与产业研发平台,独立培养创新人才;另一方面为高校或科研机构提供资源,联合培养人才。

(5)所院融合模式。所院融合模式是指科研机构和医院实现信息资源的完全共享和创新平台的合作共建。例如,中国科学院杭州医学研究所和浙江省肿瘤医院组建了“科学家+临床医生”团队,强调贯通式人才培养,坚持寓“科”于“教”、以“教”促“科”,注重学生培养与科研布局和重大任务的协同联动。

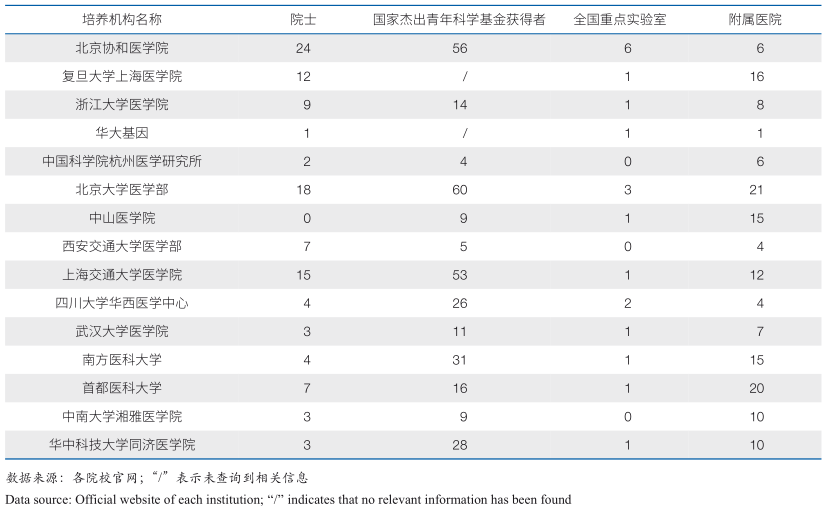

2.3 培养资源:集聚多方优质育人资源各医学院校、企业和科研机构几乎都有国内顶尖或杰出人才的引领、全国级重点实验室的支持和附属医院的协助,具备丰富的育人资源(表 3),这不仅有助于拔尖创新人才的培养,还能促进产学研用的深度融合。以华大基因为例,其先后主导13项大科学计划,参与10项国际大科学计划,具备丰富的大科学工程案例、充足的科研课题和大型科研设施平台。同时,华大基因拥有完备的产业链,业务遍布全球100多个国家和地区,与30多个国家和地区的卫生主管机构建立了合作关系⑤。这些资源和合作网络为华大基因培养生命医学领域拔尖创新人才提供了坚实基础。

⑤ 华大基因. 关于我们. [2025-02-13]. https://www.bgi.com/about/introduce.

2.4 培养质量:通过多方监管评价机制进行保障我国生命医学领域教育质量的监督评价主要是由政府部门和其监督指导下的专业教育机构共同承担。政府层面尚未出台具体的医学教育监督评价政策文件,多是提供指导性的管理意见,如教育部和卫生部2009年发布的《关于加强医学教育工作提高医学教育质量的若干意见》。教育部和国家卫生健康委员会督建的全国医学教育发展中心,以及中国科学技术协会和民政部监督指导下的中华医学会,目前承担我国大部分医学教育评价评审工作,负责为政府提供医学教育领域的政策及决策咨询。中华医学会于2022年发布的《医学学术评价规范建议》中,提出了较为全面的医学学术评价指标和方法,强调要破“四唯”,以医学科技创新的质量、贡献、绩效和社会需求为导向,针对不同医学人才,建立多元分类指导体系;在评价方法上要重视形式、内容和效用结合,以学术共同体同行评价为主⑥。

⑥ 中华医学会. 医学学术评价规范建议. (2022-04-24)[2025-01-24]. https://www.cma.org.cn/art/2022/4/24/art_81_44556.html.

3 我国生命医学领域拔尖创新人才培养问题分析 3.1 高科技领军型企业参与度较低尽管我国生命医学拔尖创新人才的培养呈现出多主体培养趋势,但仍是以高校为核心,高科技领军型企业参与度不足,产教融合尚不深入。在上述15所院校机构中,有11所采用高校主导的人才培养模式,唯有华大基因是以企业身份积极致力于人才培养。高科技领军型企业拥有先进的研发平台、丰富的实践经验和敏锐的市场洞察力,在生命医学领域拔尖创新人才培养中扮演着至关重要的角色。然而,我国企业和高校与科研机构之间存在产权制度不完善、利益分配机制不健全等合作障碍,导致人才所具备的知识技能与实际产业需求之间发生脱节。造成这种局面可能有2个方面的原因:①一些高科技领军企业尚未意识到自身在生命医学领域拔尖创新人才培养中的主体地位,对人才培养关注不足;②我国生命医学领域拔尖创新人才的培养通常采用“八年一贯制”,相较于其他学科领域,人才培养周期更长,资金投入也相对较大,因此企业往往更倾向于选择已经具备一定经验和技能的人才,而非从源头开始培养。

3.2 科研和临床能力培养失衡生命医学拔尖创新人才的培养重心在科研能力,对临床实践能力有所忽视。我国几乎所有的医学拔尖创新人才培养计划中都强调科研训练,鼓励学生参加各类科研竞赛,临床医学教育阶段也开始逐渐强化临床科研训练。这在一定程度上源于政策导向的影响,多数生命医学领域拔尖创新人才的培养计划依循“拔尖计划2.0”或“强基计划”建立,侧重于基础医学研究。西方医学精英教育对科研训练的重视也影响了我国医学教育的走向,使得科研能力培养越来越受到推崇。然而,我国医学生本科阶段在临床实践上的投入相对有限,《2022年中国医学生培养与学生发展调查报告》显示,约74%的学生在大三学年及以后进行临床见习,最常参加的临床培训是基础见习查房⑦。科研和临床在医学教育中应当是相辅相成的2个方面,当前的教育体系却往往将两者割裂开来,缺乏有效的融合机制,这导致科研人才在临床实践中难以将科研成果转化为实际应用,临床人才则缺乏科研思维和创新能力。

⑦ 全国医学教育发展中心. 2022中国医学生培养与学生发展调查报告. (2022-12-22)[2025-01-25]. https://www.xxmu.edu.cn/_1ocal/6/55/B6/96A8467BC50B192E9F93E3D6622_D9B59627_28A274.pdf.

3.3 多方诉求难以完全匹配不同培养主体在人才培养的发展目标定位上存在差异,导致培养方案和实施路径不一致。政府作为拔尖创新人才培养的宏观指导者和支持者,旨在推动企业、高校和科研机构的产学研融合,促进我国生命医学领域的发展;高校主要依托企业、医院和科研机构的优质育人资源,赋能医学拔尖创新人才培养;科研机构则更侧重于专业领域的深入研究和创新,期望能够培养出在某一生命医学领域具有深厚造诣的创新人才;企业借助产业政策和高校人才支持,培养能够推动技术创新和产业升级的拔尖创新人才,以提高其核心竞争力和市场占有率。我国生命医学领域各育人主体同领域内部合作较多,但是跨机构、跨领域协作较为欠缺,严重影响了拔尖创新人才培养过程中的连贯性,甚至造成培养资源的浪费和效率低下。究其原因可能与各方职能定位不同且受到目前各种体制障碍约束有一定关系。

3.4 医学课程创新和人文关怀不足我国医学课程建设还处于跟踪学习阶段且形式单一。一方面,尽管院校在积极推进以“器官系统”为中心的课程内容整合,但进展缓慢,多数院校本质上实行的仍是以学科为中心的传统三段式课程教学。同时,教学方法多依赖于从国外引进的以问题(PBL)和案例(CBL)为导向的方法⑧,缺乏本土化融合。另一方面,国内医学院校人文课程占总学时的比例最高,为9.3%[12],还未达到欧美等国的下限。医学人文课程本质上是一种跨学科的知识体系,其有助于打破医学领域的传统思维定式,拓展学生的知识视野,并帮助他们在未来的医疗工作中更加关注患者的心理需求和社会背景,从而为患者提供全面和人性化的医疗服务。这种服务理念和人文精神是医学创新型人才的重要品质之一。然而,由于医学教育管理和评估体系往往以科学和技术为主导,缺乏对人文学科课程的充分认可和支持,致使人文课程在教学计划中的比例较低。我国医学人文课程主要开设在公共基础教育阶段,除常态化开展5门思想政治理论必修课教学外,其他人文社科类课程较少;部分院校在基础医学教育阶段开设了医学心理学、医学伦理学和医学社会学等人文社科课程;而在临床医学教育阶段,几乎没有人文课程的关怀。医学院校在师资力量和教学资源上可能更侧重于基础医学和临床医学,缺乏专业的人文社科教师,进一步限制了人文课程的开设。

⑧ 西安交通大学医学部. 扎根西部守正创新培养基础医学拔尖人才. (2022-06-05)[2025-01-25]. http://www.med.xjtu.edu.cn/info/1014/14560.htm.

3.5 医学教育评价标准不明确,评价体系亟待完善当前医学拔尖创新人才的考核评价仍以成绩作为主要的评估内容,缺乏对教育质量的全过程及学生综合素质的全方位评价,难以全面反映医学生的真实能力和发展潜力。以某医学院的培养方案为例:基础医学拔尖班实行动态管理,每一学年开展年度考核,由考核小组组织面试考核,结合学业成绩、科研潜质及考核小组面试情况,考查前一阶段的学习态度、语言表达、逻辑思维等,考核合格者,进入下一阶段培养;不合格者,流转至基础医学基地班培养。这里尽管介绍了进出机制和考核重点,但过于宽泛,缺乏具体的量化指标和明确的评价标准;每半年进行一次考核,未建立起动态持续的跟踪机制来监测学生每一模块的学习成效;考核以结果为导向,而非过程导向,若学生专业成绩不达标或博士资格考试未通过,则自动退出人才培养计划。这种现象可能与我国传统的医学教育观念有关,长期以来重视理论知识的灌输,忽视实践能力和创新意识的培养。同时,尽管国家提出了破“四唯”政策,但在实施过程中缺乏有效的监督指导,导致政策的落地执行还有待进一步深化。

4 国际生命医学领域拔尖创新人才培养实践与特征分析根据医学院校的US News世界大学排名、QS世界大学排名、ESI医学研究领域指数排名,并结合资料的可得性,本文以美国哈佛大学医学院、约翰斯·霍普金斯大学医学院、杜克大学医学院,德国海德堡大学医学院、柏林夏里特医学院,日本东京大学医学院、京都大学医学院及英国牛津大学医学科学部8所国际医学精英院校为对象,分析其在生命医学领域拔尖创新人才培养上的实践与特征。

4.1 医学教育精英化和人才培养类型全面化欧美等国倡导医学教育的精英化理念,即所有高等医学院校均实行“严选拔、高投入、长周期”的人才培养模式,而非局部培养医学精英。这一理念主要是通过采取严格的入学考试和选拔流程,确保只有最优秀的学生才能进入医学院学习来实现。以美国哈佛大学医学院为例,其2023年共招收165名学生,录取者的平均GPA高达3.9,录取率仅有2.4%⑨。国外医学院校通常会对申请人进行全方位的客观考查,要求提交一系列繁杂的申请材料,包括数位教授的推荐信、社区和医院义工服务证明及自我陈述等,为学校从众多申请人中筛选提供多方面的信息支持。部分国家还设有统一的选拔测试,以帮助学校评估申请者的医学潜质。例如,英国为医学和牙科专业申请者设计了临床能力倾向性测试(UKCAT),该测试不考查任何专业知识,侧重评估学生与生俱来的医学特质,UKCAT成绩将作为录取的重要参考依据[13]。在美国,申请者必须通过统一的医学院入学考试(MCAT)才能进行申请。由于美国的医学教育为本科后教育,医学专业只面向本科毕业生开放,因此MCAT主要考查学生在本科学习期间的生命医学专业素养和批判性分析能力。在精英化教育理念指导下,各医学院校的培养目标虽然各有侧重,但共同实现了对人才培养类型的全覆盖。例如:哈佛大学医学院希望培养出医学科学家,约翰斯·霍普金斯大学医学院专注于培养医师科学家,杜克大学医学院则同时致力于3类医学人才的培养。

⑨ Harvard Medical School. [2025-01-24]. https://meded.hms.harvard.edu/admissions-at-a-glance.

4.2 “产学院研”多方融汇育人国际医学教育实现了企业、高校、医院和科研机构的“产学院研”深度融合,具备完善的多方育人体系。科研训练和临床实践贯穿人才培养的全过程,由医院提供真实的临床实践场景;科研机构提供丰富的研究课题和尖端平台;企业提供资金支持,链接基础研究和临床实践,促进医学成果转化。医学院校通过与企业、医院和科研机构签订协议的方式,允许医生和科学家在其他单位工作,促进多方人才畅通流动,汇聚全球生物医学领域的顶尖人才。他们的教师队伍由兼具卓越科研能力和丰富临床经验的人员构成,既包括诺贝尔生理学或医学奖获得者,也涵盖行业顶尖的专业医师。例如,德国柏林夏里特医学院集聚了超过半数的德国诺贝尔生理学或医学奖获得者,其所有的临床护理、研究和教学均由满足国际最高标准的医生和研究人员提供。

生物医药高科技企业积极承担培养各层次人才的使命,从激发中学生的兴趣,到本科生和研究生的实习培训,再到为职业生涯早期的博士后提供发展机会,不一而足。美国辉瑞公司设有面向高中生的大学预科课程,面向医学博士后的培训计划,以及面向大学应届毕业生的各种实习机会等[14]。日本著名的神户医疗产业集群(KBIC),由政府、企业和高校共同推动,实现了三方深度互动,具备多样化的产业生态,为生命医学领域的人才培养提供了广阔的实践平台。

4.3 持续革新的课程体系和深入的人文教育以“器官系统”为中心的模块化课程体系取代传统的以学科为核心的课程体系是国际医学教育的重要趋势。众多顶尖医学院早在21世纪初便已建立这一体系,并不断深化改革,如哈佛大学医学院通过“新课程整合”改革,将生物科学、社会科学、行为科学等跨学科知识融合为模块化课程。同时,各医学院校在以案例和问题为导向的教学方法上因地制宜,如海德堡大学医学院的跨专业病房培训、哈佛大学医学院的基于案例的协作教学、东京大学医学部的专业英语互动教学等,都正在从地区走向全球,成为医学教育领域的重要参考。值得一提的是,2024年诺贝尔物理学奖和化学奖都授予了人工智能领域的学者,充分体现了人工智能的迅猛发展及其对科学研究的深刻影响。这一趋势表明,人工智能不仅已渗透至各学科领域,也将极大助力人类探索并解决生命医学领域的问题。这对人才培养提出了新要求,强调医学教育需注重跨学科融合,培养既具医学专业素养又掌握人工智能技术的复合型创新人才,以充分把握这一发展机遇。此外,国际医学人文课程形式多样,教学资源丰富。美国和德国等国家医学人文课程在总学时中占比高达20%—25%,人文课程种类约占总数的20%—30%[15]。德国柏林夏里特医学院特别开发了《医学理论与实践原理》医学人文学科学习模块,以研讨班的形式开展讨论,帮助学生了解现代医学的优势和局限,培养他们的社会责任感。约翰斯·霍普金斯大学医学院则建立了美国最全面的医学史资料馆,藏有300多种期刊,约4万卷,可查阅几乎所有目前出版的医学史和社会医学研究方面的期刊[16]。学院还设有专门的医学人文学术项目,供学生深入研究医学史、生物伦理和治疗艺术等人文领域。

4.4 多元化的教育评估体系国外的医学教育评估主要有3种形式:①在宏观层面上,由国家出台统一的法律和政策文件进行指导,如日本根据《教育基本法》和《学校管理法》实行中央与地方分权的医学教育管理[17];②由政府委托非营利性的权威教育机构或委员会对医学院校的教育质量进行监督审查,如美国医学教育委员会负责考查医学教育的情况并向美国医学会提供年度报告,英国医学委员会负责制定医学认证评估标准并进行教育质量监督;③在法律许可范围内,由医学院校自治,如德国医学院的教育质量保障举措由学院的教学委员会、医务委员会、行政部门等共同商讨实施,其在学位课程认证、专业设立及撤销、教学质量评估等方面拥有高度自主权。

从具体的评估指标和方式上来看,国外医学教育评价重视教学过程与国家和地区间经济状况、社会需求的相关性,与解决当地医疗卫生问题的关联度等[18],是以医学拔尖创新人才应当具备的专业核心能力为评价导向,如临床实践中的团队协作和组织能力、科研训练中的独立思考和自学能力、医患互动中的人际交往和沟通能力等。评价方式采用问卷调查、开发性测试、民主评议等,吸收来自教师、学生、行政管理人员等多方面的意见。

5 我国生命医学领域拔尖创新人才培养的思考与启示 5.1 加强顶层设计完善协同机制,构建多主体培养体系生命医学拔尖创新人才培养是一个长期系统工程,要通过推进医教协同、产教融合和学科交叉等方式,加强顶层设计完善协同机制,构建起政府主导、学校主责、行业指导、企业参与的多主体培养体系。①政府应出台相应的扶持政策,如设立专项基金、税收优惠、科研项目资助等,鼓励各方加大投入。建议在整合“强基计划”、少年班、英才班等超常规选拔项目的基础上,依托国家重大科技任务,深化基础学科拔尖创新人才培养战略行动,形成覆盖各学段、差异化选拔与长周期培养的衔接体系,快速培养一批生命医学领域的高质量急需紧缺人才。②积极推进教育、科技与人才体制机制的一体化改革,充分释放高校在拔尖创新人才培养上的核心作用。建立跨领域、跨机构的协同培养平台,通过资源共享、项目合作、联合实验室等形式,提升人才培养效率。细化各培养单位的主体责任,加强沟通合作,建立常态化反馈机制。③明确生命医学领域高科技领军型企业在人才培养中的定位,通过设立实习实训基地、校企联合培养计划、参与课程设计等方式,将企业实际需求和行业发展趋势融入教育过程。

5.2 科研和临床能力培养并重,构建医学人才新生态科研能力与临床技能并重培养,使学生既能在实验室中进行前沿科学研究,又能在临床实践中掌握诊疗技能,培养复合型医学拔尖创新人才,构建和谐健康的医学人才新生态。①优化人才培养目标和教育资源配置,适时将临床医学专业纳入拔尖创新人才培养计划,打破目前仅关注医学科学家培养的现状,确保科研和临床人才的均衡发展。②完善培养方案,增加临床实践课程比重,遵循“早临床、多临床、反复临床”的指导原则,提高医学生的临床实践技能和应对复杂病例的能力。同时,推动健康与科技对接、健康与社会对接,基础与临床相结合,努力构建覆盖基础医学、预防医学、临床医学等学科领域的重点科研平台。③进一步加强高水平“双导师型”师资队伍建设,为每位学生配置一名科研导师和临床导师,确保他们在科学研究和临床实践方面同时获得有力支持。

5.3 抓住人工智能赋能生命医学机遇,强化交叉型人才培养人工智能正深刻地影响生命科学研究的范式和进程,也为医学发展带来前所未有的机遇。应充分利用人工智能赋能生命医学的机遇,在培养过程中注重科研训练、临床实践和人工智能等新技术的结合,推动交叉型人才培养。①更新教育理念,完善创新课程体系。在强化“器官系统”课程体系的基础上,结合生命医学领域的发展趋势和实际需求,增设前沿医学课程,特别是推动生命医学与人工智能深度融合的专业课程体系建设,以培养学生的前瞻性视野和跨学科能力。②优化课堂教学模式,推动智能化创新。利用人工智能技术对教学场景、方法、评价等进行全方位改革,同时构建面向生命医学领域的人工智能研究中心和智慧医疗基础设施,帮助学生在实践中锻炼学科交叉能力。

5.4 改革医学教育评价机制,保障人才培养质量针对医学科研人才成长规律和特点,持续优化教育评价机制,强化对拔尖创新人才培养的全过程管理。①医学院校要积极响应国家政策,建立以创新和医疗服务能力为核心的评价体系,力求实现政府引导下的高校自治。②增加对拔尖创新人才学习成效的考查频率,搭建医学学习情况跟踪平台,对各模块学习情况进行有效监督。评价方法要多样化,涵盖笔试、临床技能考核、综合素质评价、科研能力评估等,以准确把握人才培养的方向和质量。③在条件成熟时,可引入第三方评价机构或专家评审团,提高评价的客观性和公正性。④医学院校应组织专家团队深入研究医学教育评价标准,结合国内外先进经验和生命医学领域的发展需求,制定科学、合理、具有可操作性的评价标准,以适应医学科技与教育领域的发展变化。

| [1] |

陈希. 按照党的教育方针培养拔尖创新人才. 中国高等教育, 2002, (23): 5-7. Chen X. Cultivating top-notch innovative talents in accordance with the Party's education policy. China Higher Education, 2002, (23): 7-9. (in Chinese) |

| [2] |

杜枫, 周冉. 研究型大学本科拔尖创新人才培养的必要性和可行性分析. 湖北成人教育学院学报, 2009, 15(1): 15-16. Du F, Zhou R. Necessity and feasibility analysis of cultivating top-notch innovative talents in undergraduate research universities. Journal of Hubei Adult Education Institute, 2009, 15(1): 15-16. (in Chinese) |

| [3] |

刘嘉. 大变革时代下, 如何重新定义拔尖创新人才的核心素养. 中小学管理, 2018, (8): 5-8. Liu J. How to redefine the core literacy of top innovative talents in the era of great change?. Primary and Secondary School Management, 2018, (8): 5-8. (in Chinese) |

| [4] |

戴耘. 拔尖创新人才培养的理论基础和实践思路. 华东师范大学学报(教育科学版), 2024, 42(1): 1-23. Dai Y. Theoretical foundations and practical strategies of developing creative talent. Journal of East China Normal University (Educational Sciences), 2024, 42(1): 1-23. (in Chinese) |

| [5] |

陈权, 温亚, 施国洪. 拔尖创新人才内涵、特征及其测度: 一个理论模型. 科学管理研究, 2015, 33(4): 106-109. Chen Q, Wen Y, Shi G H. The connotation, characteristics and its index system of top creative talents: A theoretical model. Scientific Management Research, 2015, 33(4): 106-109. (in Chinese) |

| [6] |

郝克明. 造就拔尖创新人才与高等教育改革. 中国高教研究, 2003, (11): 7-12. Hao K M. Higher educational reform & cultivating prominent innovative personnel. China Higher Education Research, 2003, (11): 7-12. (in Chinese) |

| [7] |

石中英. 拔尖创新人才不是"拔"出来的, 而是自己"长"出来的. 中国教育报, 2023-07-18(04). Shi Z Y. Innovative talents are not "plucked" but "grown" on their own. China Education News, 2023-07-18(04). (in Chinese) |

| [8] |

沈悦青, 刘继安, 章俊良, 等. 本科学术型拔尖人才培养过程要素及作用机理——基于上海交通大学"拔尖计划"首届毕业生的调查. 高等工程教育研究, 2021, (5): 106-112. Shen Y Q, Liu J A, Zhang J L, et al. Study on elements and mechanisms of the undergraduate top-Notch students cultivation—Based on the first graduates from "the plan for cultivating top-Notch students in basic disciplines" in Shanghai Jiao Tong University. Research in Higher Education of Engineering, 2021, (5): 106-112. (in Chinese) |

| [9] |

柳学智, 冯凌, 苗月霞. 自然科学领域高被引作者全球分布分析. 中国科技人才, 2024, (2): 35-47. Liu X Z, Feng L, Miao Y X. A global distribution analysis of highly cited researchers in the field of natural science. Scientific and Technological Talents of China, 2024, (2): 35-47. (in Chinese) |

| [10] |

李兰娟. 培育未来的基础医学拔尖创新人才. 中国教育报, 2020-05-10(03). Li L J. Nurturing future innovative talents in basic medicine. China Education News, 2020-05-10(03). (in Chinese) |

| [11] |

闫小响. 新时代卓越青年医学人才培养的思考. 中国科学基金, 2024, 38(3): 557-558. Yan X X. Reflection on the cultivation of outstanding young medical talents in the new era. Bulletin of National Natural Science Foundation of China, 2024, 38(3): 557-558. (in Chinese) |

| [12] |

杜伟健, 王锦帆. 医学人文素质与医学人文课程教学相关性研究. 南京医科大学学报(社会科学版), 2021, 21(6): 606-610. Du W J, Wang J F. Research on the correlation between medical humanities literacy and medical humanities curriculum teaching. Journal of Nanjing Medical University (Social Sciences Edition), 2021, 21(6): 606-610. |

| [13] |

郑雪, 曹伟. 英美医学院入学考试的特点及启示. 考试研究, 2018, 14(2): 101-105. Zheng X, Cao W. The characteristics and implications of the entrance examination of British and American medical schools. Examinations Research, 2018, 14(2): 101-105. (in Chinese) |

| [14] |

房欲飞. 美国生物医药产业人才供给经验及启示. 世界教育信息, 2024, 37(7): 23-31. Fang Y F. Experiences and insights from the talent supply in the US biopharmaceutical industry. Journal of World Education, 2024, 37(7): 23-31. (in Chinese) |

| [15] |

聂素滨, 金祥雷, 于双成. 发达国家医学人文学科教学探析. 中国高等医学教育, 1998, (4): 18-19. Nie S B, Jin X L, Yu S C. Exploring the teaching of medical humanities in developed countries. China Higher Medical Education, 1998, (4): 18-19. (in Chinese) |

| [16] |

张新平. 中外高等医学教育管理体制与运行机制比较研究. 重庆: 第三军医大学, 2014. Zhang X P. Comparative Study on the Medical Education System and Operating Mechanism between China and Overseas Countries. Chongqing: Army Medical University, 2014. (in Chinese) |

| [17] |

李莎. 世界医学教育圣地——美国约翰·霍普金斯大学. 教育与职业, 2015, (4): 96-97. Li S. World mecca of medical education—Johns Hopkins University, USA. Education and Vocation, 2015, (4): 96-97. (in Chinese) |

| [18] |

曲艺, 赵晓东, 丁会峰, 等. 德、英、美医学精英教育的特点及启示. 中国卫生事业管理, 2011, 28(12): 943-945. Qu Y, Zhao X D, Ding H F, et al. German, British and American medical elite education characteristics and enlightenments. Chinese Health Service Management, 2011, 28(12): 943-945. (in Chinese) |