2. 中国科学院大学 经济与管理学院图书情报与档案管理系 北京 100190;

3. 河北省科学院地理科学研究所 石家庄 050011

2. Department of Library, Information and Archives Management, School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

3. Institute of Geographical Sciences, Hebei Academy of Sciences, Shijiazhuang 050011, China

2023年9月,习近平总书记在黑龙江考察时首次提出“新质生产力”①,并作出详细阐释,即“新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态。”[1]加快形成新质生产力,有利于提升科技自立自强水平,培育发展新动能,推进我国现代化建设快速发展。

① 求是网. 习近平在黑龙江考察时强调牢牢把握在国家发展大局中的战略定位奋力开创黑龙江高质量发展新局面. (2023-09-08)[2025-02-20]. https://news.cnr.cn/native/gd/sz/20240227/t20240227_526609900.shtml.

当前我国经济已经步入高质量发展阶段。“高质量发展,就是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展,是体现新发展理念的发展,是创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。”[1]习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调:“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”②。在新质生产力的推动下,生产能力及资源配置更加高效,产业结构更加优化合理,产业体系更加完善,有助于推进经济高质量发展;同时,高质量发展也为新质生产力提供了良好的科技创新生态环境、高素质的人才队伍及坚实的软硬件基础,有助于新质生产力的快速形成与发展。两者相辅相成,共同促进形成良好生态③。

② 习近平在中共中央政治局第十一次集体学习时强调:加快发展新质生产力扎实推进高质量发展. (2024-02-01)[2025-02-20]. http://theory.people.com.cn/n1/2024/0318/c40531-40197632.html.

③ 以发展新质生产力为重要着力点推进高质量发展(深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想). (2024-03-12)[2024-07-22]. http://theory.people.com.cn/n1/2024/0312/c40531-40194115.html.

农业是我国的基础性产业,是国民经济的基石,是国家的重要战略资源。习近平总书记指出:“农业强国是社会主义现代化强国的根基。”④农业高质量发展是建设农业强国的必然选择,也是实现中国式现代化的重要任务之一。新时期,立足农业发展实际需求,以发展农业新质生产力为重要着力点推动农业高质量发展,提升农业生产力水平,有助于形成我国农业核心竞争力。

④ 习近平:农业强国是社会主义现代化强国的根基. (2023-03-16)[2024-08-24]. http://www.qstheory.cn/zhuanqu/2023-03/16/c_1129437886.htm.

1 农业高质量发展的基本内涵农业的高质量发展在经济高质量发展的进程中扮演着至关重要的角色,已经成为经济高质量发展不可或缺的一部分。站在经济高质量发展的框架下来看,农业高质量发展的最终目标是“以高质量的农产品和高水平的农业服务来满足人民高品质的生活需要”,即在大众需求层级升级的推动下,提高农业产品和农业服务的品质和价值。为了实现农业的高质量发展,必须加快科技创新,即通过科技创新来提升生产力水平、加快农业数据信息流动,进而实现农业生产要素的合理配置,优化产业结构,提质增效。农业高质量发展的内在要求是协调发展,即促进实现农产品源端生产与终端消费之间的协调发展,农产品生产数量与产品的质量协调发展,农业发展与工业化、数字化、城镇化建设相协调。农业高质量发展的必然途径是“绿色低碳可持续发展”,即降低资源消耗、减少环境污染、创新种养模式、发展生态循环农业,生产优质、健康、安全的绿色农产品。农业高质量发展的重要举措是“开放合作,取长补短”,利用国际农产品市场,拓展农产品进出口渠道,有效引进海外优质农业资源;引入国际先进的技术、模式,并与我国实际农情相融合,形成适合我国本土农业发展的技术和管理模式,加强与国际领先农业机构的科技合作,助力我国农业关键核心技术攻关,提高国际竞争力和话语权[2]。农业高质量发展的必然趋势是“资源共享”,即通过数据要素与农业的深入结合,打通农业产业链、供应链,推动一二三产业融合,优化农业资源配置。其中科技创新能否成为第一动力是实现农业高质量发展的决定性因素[3]。新一轮科技革命与产业创新催生了农业新质生产力,农业技术创新是促进传统落后的农业生产和经营方式转变为现代先进的农业生产和经营组织方式的核心和重要驱动力量。

因此,探索农业新质生产力引领农业高质量发展的机理与实践路径具有理论价值和现实意义。

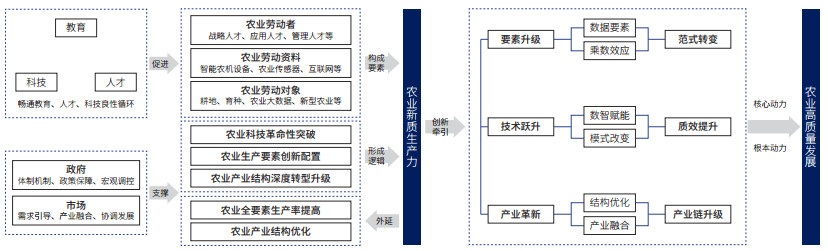

2 农业新质生产力赋能农业高质量发展机理农业新质生产力的形成与农业高质量发展紧密相连,共同推动着农业可持续发展的进程。这一进程始于关键要素的整合,包括现代农业技术、高效农具、优质种子和肥料,以及可持续的水资源管理,这些构成了农业生产的坚实基础。通过科学的管理和组织方法,能够建立高效的生产流程,优化资源的配置和利用效率。创新在这一进程中发挥着核心作用,而人才与教育构成了创新的坚实基础。技术创新、管理创新和制度创新共同推动了农业生产力的提升,同时,政府政策和市场机制为农业新质生产力的发展提供了支持和保障。

农业新质生产力的形成,由创新驱动,显著提升了生产效率、产品质量和农业的可持续发展能力。它不仅扩大了市场、增加了收益,还增强了农业的抗风险能力,并推动了农业现代化。通过信息化和智能化技术的应用,农业管理与决策能力得到加强,同时注重资源的可持续利用和生态保护,从而提升了农业的经济和社会效益。综合这些因素,农业新质生产力构建了坚实的基础,并在多个关键维度上促进了农业的高质量发展(图 1)。

|

| 图 1 农业新质生产力赋能农业高质量发展机理 Figure 1 Mechanism of high-quality agricultural development empowered by new agricultural productivity |

农业新质生产力属于新质生产力的范畴,具有新质生产力的共同特性。同时,农业产业具有典型的公共性、基础性与社会性特点,以及长周期、自然属性和生命属性等特点⑤。因此,农业新质生产力的发展要以国家战略需求导向为核心,在全方位夯实粮食安全基础上,通过农业领域原创性、颠覆性、融合性技术创新,提升农业从业者综合素质,提高土地、劳动力、资本和技术等生产要素的使用效率,创新农业生产组织模式,完善农业产业结构配置,推动实现农业高质量发展。

⑤ 农业部关于深化农业科技体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的意见. (2015-08-24)[2024-07-22]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2016/content_5038097.htm.

(1)从构成要素看农业新质生产力的内涵。①生产力。农业新质生产力中的新型劳动者是先进技术的使用者、创新驱动的先行者、高质量发展的践行者[4],熟练掌握数字技术、农业生产技术,熟练使用新农具,具备创新思维能力;智能化的“机器人”加入到新型劳动者的行列,实现智能化农业装备与技能化劳动力的协同互补,极大提升农业生产效率和质量,有效地缓解了农村劳动力供需结构性矛盾。②劳动资料。新型劳动资料的发展趋向规模化、数字化,农业传感器、智慧农机、农业机器人、无人机、北斗卫星、智能监测系统等设备成为农业生产中的中坚力量;这些智能互联的新型生产资料在农业生产管理、作物生长模型建构、产品物流监管及市场预测等方面的应用,进一步提升农业生产效率和精准度,有助于构建绿色低碳、可持续发展的农业生产体系。③劳动对象。新型劳动对象的范围进一步延伸,随着生物技术、数字技术的进步,劳动对象从常规的动植物品种,向更优质的品种跃升;陆域产品范围向海域产品范围延伸;实体产品向数字产品延伸;传统农业消费品向农业服务延伸;农业的生产方式和组织模式呈现新业态与新模式,进一步优化了农业资源配置,重构了农业产业结构,生产出高品质农产品,进而满足社会大众需求。

(2)从发展要求特点看农业新质生产力的内涵。①保障粮食安全是发展农业新质生产力的基本要求。要抓住抓牢“土地”和“种子”两个最为关键的基础因素,守住耕地红线,提升耕地质量,培育优质农作物新品种,夯实粮食丰收基础。②绿色发展原则是农业新质生产力构成的基本要素。要以人与自然的和谐共生为根本出发点,转变粗放式、高能耗的农业生产方式,提高农业绿色低碳生产技术水平,创新农业资源的循环利用模式,实现农业生产的低碳、减污、增绿及可持续发展,逐步缓解经济发展与资源环境之间的矛盾。③因地制宜是发展农业新质生产力的必由之路。农业生产严重依赖自然界的循环和再生,同时与人类的经济活动密切相关,因此发展农业新质生产力需要“因地制宜”不能搞“一刀切”。发展新动能和升级旧动能“两手都要抓”,既要紧抓科技创新,培育壮大新型农业经营主体,引入新发展要素,发展农业领域新技术、新模式、新业态;又要加强改革创新,提高农业机械化应用率、加强农业基础设施建设、建设高水平农业人才队伍,推动传统农业提质增效、转型升级。④农业体制机制改革是加快形成农业新质生产力的必要保障。加快构建农业科技创新保障机制、激励引导机制、成果转化机制、法律监管机制等,推动农业领域颠覆性、关键性技术创新,促进人才、资金、土地等各类生产要素的优化配置,推进农业领域产学研用的深度融合,建立公平有序的市场发展环境,有助于加速形成农业新质生产力[5]。

2.2 新质生产力赋能高质量发展作用机理有别于粗放、低效和不可持续的传统型农业,以科技创新为核心要素的农业新质生产力将以技术跃升带动农业产业质效提升,以要素升级优化农业关键要素配置,以产业革新促进农业全产业链升级,进一步推动我国农业高质量发展。

(1)技术跃升——颠覆性技术创新推进农业质效提升。基于先进的生物技术和数字技术培育出的动植物种子胚胎具有更优质的基因条件,既能适应更严苛的气候环境,也可以保证高产出效果,进而提高了农产品的产量和质量;智能农机装备替代了传统落后的劳动力,充分适应不同地理环境,大幅提升了农业生产效率;传感器、互联网等数字技术及生物肥料等技术的普及,提高了农业用地、用水和施肥的精准度,在提高了农业资源利用率的同时,也进一步降低了土壤、水资源和环境的污染,提升了农业生产的品质和竞争力;生物工程技术的进步推动了农业生产过程中的废弃物无害化和有机化处理,实现废弃物资源化再生,推进构建农业资源节约与循环利用新生态。

(2)要素升级——畅通数据要素流动,优化农业生产要素配置。随着大数据、物联网、人工智能等以数据为核心的新技术在农业生产、经营管理和市场营销各个环节的渗透,农业生产中数据要素的“动力源”“润滑剂”作用越发显著[6]。数据要素在不同产业环节、不同产业部门之间的流通,形成了整条数据链上的农业大数据信息联动,土地、资本等资源更容易向农民专业合作社、家庭农场、龙头企业等新型农业经营主体集聚,有助于整体协同配置农业生产资源,打通信息流通渠道,降低生产成本,实现整体产业链、供应链的效率提升[7]。数据要素有助于构建高效有序的市场交易,农业经营主体可以把握农产品的市场规律,了解不同地区、不同身份消费者的农产品的需求,从而灵活调整配销布局和生产计划,平抑农产品周期性波动;数据要素还有助于农业与其他产业的融合发展,实现从田间到餐桌的全流程可视化管理,提高供应链透明度,满足消费个性化需求,增强竞争力和消费者满意度,推动产业结构升级[8]。

(3)产业革新——农业产业结构改革,促进农业全产业链升级。生物技术、工程技术、智能技术的创新应用,进一步突破农业生产的时空边界。植物工厂、垂直农场、立体养殖等新兴生产方式,颠覆了原有的农业生产严重依赖自然资源的现象。植物种植不受土壤、阳光、四季的限制,通过智能化调节可以实现多段作物生育期的精准管理,无土栽培保障了食物的健康无污染。技术的创新,可以去盐化碱、点沙成土,使得戈壁、沙漠、盐碱地成为耕地资源的有效补充。科技创新推进海洋空间立体利用,上层海域养殖+底层海域人工鱼礁增殖,构筑“蓝色粮仓”。生物技术的发展,农产品加工工艺的改进,推动农产品从初级生产走向精深加工,进一步提升了产品的附加值;大数据、互联网和电子商务在改变农产品的销售方式的同时,推进了农产品生产和销售的标准化、品牌化;数字技术的应用打通了农产品从种植、加工、保鲜储藏、销售到服务的产业链条,完善联农带农机制,实现一二三产业协同发展。

3 新质生产力赋能农业高质量发展面临的困境党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,农村改革全面深化,我国农业取得了举世瞩目的成就。粮食产量连续多年稳定在6亿吨以上,农业科技进步贡献率达到58%,农村贫困人口大幅减少。但是在农业高质量发展的要求下,我们必须正视农业领域存在的诸多问题。

(1)自然资源禀赋较差,资源利用方式粗放,资源压力加剧。人多地少是我国的基本国情,人均耕地面积低于世界平均水平。我国耕地地力偏低,耕地中的有机质含量低于世界土壤有机质含量平均水平[9]。优等地面积不到全国耕地总面积的3%,中低产田面积则达到70%。我国水资源与耕地资源空间分布不匹配,耕地资源在“北增南减”过程中,加剧了北方水资源压力,造成了当地耕地资源过度利用。高强度开发导致一些地区耕地肥力严重透支,引发水土流失、地下水严重超标、土壤盐渍化、土地荒漠化等问题。

(2)关键技术被“卡脖子”,科技创新能力不足,成果转化率较低。2023年,我国农业科技进步贡献率⑥超过63%⑦,但与世界发达国家的80%—90%的平均农业科技进步贡献率相比,还有一定差距[10]。农业科技研究前沿和新兴交叉领域的原始创新能力不足,合成生物学、基因组学、生物信息学、农机装备、智慧农业、绿色农业等关键领域核心技术的自主可控能力不强。同时,农业产业领域产学研体系不畅通,农业技术推广应用不够广泛,科技成果转化率低。

⑥ 指农业科技进步对农业总产值增长率的贡献份额。

⑦ 国务院新闻办举行发布会介绍2022年农业农村经济运行情况.(2023-01-18)[2024-07-22]. https://www.gov.cn/xinwen/2023-01/18/content_5737816.htm.

(3)农业人才短缺,农业人才激励机制不够。整体上看,我国农业人才总量不足,高等教育培育的农业类人才数量低于市场需求量;由于农业职业发展机会少,工资水平低,大多数的农业专业毕业生并不从事本专业,造成人才流失;高校在农业类人才培养过程中,课程设置和培养体系并没有与当前的产业需求挂钩,培养出来的人才难以适应农业生产需求;区域经济发展不平衡,加剧了偏远地区的人才流失。由于体制机制问题,农村基层单位对于农村人才的重视程度不够,农业人才的待遇和优惠政策落实不够,缺乏资金扶持,待遇较低,导致农业人才工作创新积极性不高。

(4)农业生产方式落后,产业结构不合理。当前,我国农业小规模、分散化的生产方式仍占主导地位,小农户分散经营占比超过90%。农业机械化、规模化、集约化程度低。农业生产技术落后、机械化普及率低,导致生产效率不高,农产品质量统一标准与品牌建设意识落后、市场竞争力不足。农业产业链较短,往往注重种植、养殖、与粗加工环节,在科学育种、精深加工、产品销售、品牌管理等环节发展不够,导致农业产品附加值低,难以满足市场的需求[11]。

(5)农产品供应链体系不完善,供应链韧性差。不同于工业产品,农产品在生产、存储、运输与销售的各环节中,受外界自然环境因素的影响显著。目前,我国农产品市场还是以“多级销售模式”为主,生产与消费脱节;我国冷链物流的覆盖面和流通率较低,农产品质量难以保障;供应链各环节信息不畅通,容易引起农产品生产的不稳定,最终导致资源浪费抑或价格波动;农村征信体系不完善,产业融资贷款困难。

(6)政府引导、市场主导的调节机制尚不健全。我国农业要素市场制度建设相对滞后,知识产权保护意识不够,市场准入机制尚不健全。农村土地流转和交易过程中,相关的法律法规和监管机制还不够健全,导致土地交易的透明度和公平性受到影响。同时,农村地区的技术市场也面临着类似的挑战,技术转让、技术交易和技术服务等方面的管理制度尚不完善,这在一定程度上阻碍了农业科技创新和应用的推广。此外,数据市场在农村地区的发展也较为滞后,数据的收集、处理和交易缺乏有效的规范和监管,使得农村数据资源的潜在价值未能得到充分挖掘和利用。此外,在农村生产组织中,由于缺乏较为完善的产权关系和产权保护制度,影响了农业生产要素的自主有序流动和优化配置[12]。

4 新质生产力赋能农业高质量发展的实践路径 4.1 强化耕地数量质量生态“三位一体”保护,保障粮食安全保持耕地数量、守好耕地红线是确保国家粮食安全的基础⑧。保护黑土地,治理盐碱地,加强耕地土壤改良、地力培肥和治理修复,开展综合治理和改造提升,让每寸耕地都成为丰收沃土。推广农作物秸秆还田技术,有效提高土壤的有机质含量,促进土壤微生物的繁殖和活动,破解土壤板结难题;实施农作物轮耕轮休项目,均衡利用土壤养分,提升地力;建设高标准农田,整体提升农田质量和生产能力。

⑧ 人民网评:严守耕地红线,端牢中国饭碗. (2023-06-25)[2024-08-24]. http://opinion.people.com.cn/n1/2023/0625/c223228-40020751.html.

加强农业耕地状态与生产过程的管理。建立农业耕地状态实时监测与监管系统,对区域耕地生产状态进行动态监管和预警评估;利用遥感、无人机、农业物联网等信息技术,构建农田灌溉智能监测平台,实时感知农作物的需水程度,实现精准化灌溉作业;通过推广使用喷灌、滴灌等节水灌溉技术,减少土壤侵蚀,改善作物生长环境,有效减少农业用水的浪费,提高耕地利用效率。

4.2 加快农业科技创新发展,提升农业产业效能推进尖端生物技术在农业领域的应用。发展基因编辑、合成生物学、转基因工程、干细胞育种、智能设计育种等先进生物技术,通过合成生物学设计与重构农产品合成的基因网络与模块,解决动植物产品异源生物合成的相关问题;利用基因组精准编辑,变革作物遗传改良的方式,创制优异农业生物种质资源[13]。这些技术的应用,不仅能够提高农业生产效率、保障粮食安全、促进可持续发展,还能在作物改良、微生物肥料和农药研发等方面展现出巨大的潜力。

加快具有自主知识产权的智慧农业机械研发创新。开展智慧农机装备技术攻关,提升农机专用的作业工况传感、低损收获控制等精准作业的技术水平;突破适宜山地丘陵等地区的小型农机研发关键技术,包括机身调控技术、动力高效传递技术、灵活转向技术等;发展无人驾驶等技术在农机装备领域的应用。

4.3 创新农业生产方式,促进产业绿色可持续发展研发绿色抗病虫害技术,保护生态环境。利用生物技术,基因技术,光电、微波、辐射等物理技术防治农业病虫害;建立自动化、智能化田间监测网点,构建病虫监测预警体系;通过改良作物品种,培育抗病虫害的优良品种,从根本上减少病虫害的发生;在确保农作物产量和质量的同时,有效减少农田中化学肥料的应用,促进农业绿色可持续发展。

发展生态循环农业模式,提高资源利用率。利用畜禽粪便作为原料生成沼气和沼液,用于农村居民的生活能源,以及农作物的有机肥料,将废弃物转化为资源,实现农业生产的资源循环利用。发展“沼气池—畜禽养殖—厕所—日光温室”[14]、“林下种植作物”、“林下养殖畜禽”、“鱼-桑-鸡”等多种组合利用方式,合理搭配种植业、养殖业与生物工程业,提高农业资源利用率。

4.4 推进农业与数字产业的深度融合,提升产业链、供应链韧性应用区块链等数字技术,构建信用网络,打通数据信息壁垒。基于云计算、大数据、区块链等数字技术,保障农业生产组织各环节的信息真实性,构建供应链的信任机制[15];打破产业链各单元之间的信息孤岛,实现农产品全生命周期的数据闭环,建立可信赖的农产品追溯体系;同时借助区块链技术,打破供应链金融的信息壁垒,将既有的信用数据与金融系统相连接,构建信用网络,为供应链上的农户和企业提供融资征信依据,提升融资效率[16]。

加强农业供应链基础设施建设及数字化管理。建设先进的冷藏库、冷冻库、冷藏运输车辆和冷藏设备等基础设施,研发农产品加工、存储及运输过程中的保鲜技术、低温处理技术、温控技术及关键设备,保障农产品的品质与新鲜程度。完善冷链物流信息化管理系统,在冷链物流系统中充分融合先进的信息技术,实时监测反馈运输环境,保障各环节的高效协作。构建农业供应链数字化平台,减少农产品的销售层级,缩短农产品生产到消费之间的距离。推广垂直电商、订单农业等新型销售模式,打通传统农业供应链的重要一环。

4.5 提升农业人才质量,建设多层次、多元化人才队伍建设农业人才培养与激励长效机制,营造良好创新生态环境。促进与国内外顶尖农业大学和农业科研机构的科技合作,加大对农业领域高端人才的培养与激励,保障科研人员良好的科研创新条件,助力我国在育种、生物工程、农业智能化装备等关键技术领域的突破。

加强高等教育和技术培训,补齐农业劳动力高素质短板[17]。依托涉农高校、农业职业教育机构等,以农业生产应用需求为导向,优化课程设置,增设数字农业、农业生产等重要培训内容,提高农业学生的实践能力。利用农技推广体系、商业企业培训服务和院校研究人员授课等方式,面向小农户开展数字技术、智能应用、农业技术方面的培训,提高农业生产素质。依托地方政府,定期开展面向农村基层干部、新型农业经营主体等人员开展数字经营管理等方面的培训,快速提升其生产和管理水平。

4.6 优化农业发展体制机制建设,促进科技创新良性循环进一步发挥政府宏观引导作用,完善农业科技创新基础制度。通过设立专项基金、优惠政策,完善科研创新机制和激励措施等,组织开展重大科研项目,推进农业创新快速发展。完善土地流转机制,公开公平地引导土地要素向新型农业经营主体汇聚,推动实现“新型农业经营主体+第二产业”“新型农业经营主体+第三产业”等多元化发展模式。制定扶持政策等,引导市场金融资本的涌入,发挥发挥培育新型农业经营主体资本集聚效应。依托数字技术,完善农产品标准体系建设,建立覆盖原材料采购、生产加工、仓储物流到终端销售的全产业链质量安全追溯系统,推动农业生产向高端跃升[18]。

畅通产学研用联结机制,打通农业领域相关研究所、高校、企业、农业经营主体等各利益相关者之间信息沟通渠道。通过建设联合实验室、联合人才培养、专家引进、联合项目等方式,跨机构、跨学科、跨领域构建项目合作团队,充分发挥不同主体的优势力量,促进多学科交叉融合发展。推进实现以农业产业实际需求为导向的科研基础创新机制,保障科技成果有效落地,切实解决农业产业发展中的重大关键问题。

| [1] |

习近平. 开创我国高质量发展新局面. 求是, 2024, (12): 4-15. Xi J P. Create a new situation for high-quality development in our country. Qiushi, 2024, (12): 4-15. (in Chinese) |

| [2] |

胡冰川. 以高水平开放促进农业现代化. 理论导报, 2024, (4): 57. Hu B C. Promoting agricultural modernization through high level openness. Lilun Daobao, 2024, (4): 57. (in Chinese) |

| [3] |

王永昌, 尹江燕. 论经济高质量发展的基本内涵及趋向. 浙江学刊, 2019, (1): 91-95. Wang Y C, Yin J Y. A study on the basic connotation and trend of high quality development of economy. Zhejiang Academic Journal, 2019, (1): 91-95. (in Chinese) |

| [4] |

梁宏中. 培养造就与新质生产力相匹配的新劳动者. 南方日报, 2024-05-27(07). Liang H Z. Cultivate new workers who match the new quality of productivity. Nanfang Daily, 2024-05-27(07). (in Chinese) |

| [5] |

常璇. 加快形成农业新质生产力: 理论框架、现实困境与实践进路. 经济问题, 2024, (7): 20-28. Chang X. Accelerating the formation of agricultural new quality productive forces: Theoretical framework, realistic dilemma and practical approach. On Economic Problems, 2024, (7): 20-28. (in Chinese) |

| [6] |

钟真, 刘宇婷. 数据要素助力农业新质生产力发展的机制与挑战. 中国农民合作社, 2024, (5): 11-13. Zhong Z, Liu Y T. The mechanism and challenges of data elements supporting the development of agricultural new quality productivity. China Farmers' Cooperatives, 2024, (5): 11-13. (in Chinese) |

| [7] |

姜耀东. 数智时代认识新质生产力的三维向度——基于马克思物质生产理论. 河北大学学报(哲学社会科学版), 2024, 49(4): 152-160. Jiang Y D. Understanding the three-dimensional dimension of new quality productivity forces in the age of digital intelligence: Based on Marx's theory of material production. Journal of Hebei University (Philosophy and Social Science), 2024, 49(4): 152-160. (in Chinese) |

| [8] |

李静. 数据要素推进农业农村现代化. 光明日报, 2024-05-08(11). Li J. Data elements promote the modernization of agriculture and rural areas. Guang Ming Daily, 2024-05-08(11). (in Chinese) |

| [9] |

曹前满. 我国绿色农业发展的层次与结构体系的逻辑研究. 当代经济管理, 2020, 42(9): 1-9. Cao Q M. A research on the logic between the level and the structure system of green agriculture development in China. Contemporary Economic Management, 2020, 42(9): 1-9. (in Chinese) |

| [10] |

侯廷永. 美国现代农业发展及其经验借鉴. 农村经营管理, 2017, (7): 27-29. Hou Y Y. The development of modern agriculture in the United States and its experience for reference. Management and Administration on Rural Cooperative, 2017, (7): 27-29. (in Chinese) |

| [11] |

郑建. 以新质生产力推动农业现代化: 理论逻辑与发展路径. 价格理论与实践, 2023, (11): 31-35. Zheng J. Promoting agricultural modernization with new quality productivity: Theoretical logic and development path. Price (Theory & Practice), 2023, (11): 31-35. (in Chinese) |

| [12] |

涂圣伟. 完善农村要素市场化配置. 经济日报, 2022-03-30(03). Xu S W. Improve the market-oriented allocation of rural factors. Economic Daily, 2022-03-30(03). (in Chinese) |

| [13] |

曲瑛德, 李憑峰, 陈源泉, 等. 知识生产模式转型背景下未来农业学科发展重点领域探讨. 大学与学科, 2023, 4(1): 39-47. Qu Y D, Li P F, Chen Y Q, et al. Discussion on the key areas of future agricultural discipline in the background of transforming the knowledge production mode. Universities and Disciplines, 2023, 4(1): 39-47. (in Chinese) |

| [14] |

杜名扬, 白春明, 王柟. 农业产业链低碳循环化撬动农业绿色发展与减排固碳. 蔬菜, 2023, (3): 1-9. Du M Y, Bai C M, Wang N. Low-carbon recycling drives the green development of agriculture and carbon reduction and sequestration in Agricultural industry chain. Vegetables, 2023, (3): 1-9. (in Chinese) |

| [15] |

付豪. 基于区块链的农产品供应链质量安全治理. 安阳工学院学报, 2023, 22(5): 64-67. Fu H. Quality and safety governance of agricultural product supply chain based on blockchain. Journal of Anyang Institute of Technology, 2023, 22(5): 64-67. (in Chinese) |

| [16] |

卢奇, 吴洁, 王晶. 基于区块链的农产品供应链优化对策研究. 商业经济研究, 2022, (3): 141-144. Lu Q, W uJ, Wang J. Research on optimizing countermeasures of agricultural products supply chain based on blockchain. Journal of Commercial Economics, 2022, (3): 141-144. (in Chinese) |

| [17] |

徐定德, 徐湘博. 全力发展新质生产力助推现代农业"向绿向强". 农民日报, 2024-06-29(05) Xu D D, Xu X B. Fully develop new quality productive forces to promote modern agriculture towards green and strong development. Farmers Daily, 2024-06-29(05). (in Chinese) |

| [18] |

杨树, 白军飞. 我国农产品标准化建设势在必行. 农民日报, 2022-08-27(03). Yang S, Bai J F. The standardization construction of agricultural products in China is imperative. Farmers Daily, 2022-08-27(03). (in Chinese) |