2. 浙江外国语学院 城市国际化研究院 杭州 310023;

3. 浙江外国语学院 英语语言文化学院 杭州 310023;

4. 南开大学 外国语学院 天津 300071;

5. 清华大学 公共管理学院 北京 100084;

6. 北京大学 国际关系学院 北京 100871

2. Institute for Urban Internationalization Studies, Zhejiang International Studies University, Hangzhou 310023, China;

3. School of English Studies, Zhejiang International Studies University, Hangzhou 310023, China;

4. School of Foreign Studies, Nankai University, Tianjin 300071, China;

5. School of Public Policy & Management Tsinghua University, Beijing 100084, China;

6. School of International Studies, Peking University, Beijing 100871, China

经过艰苦漫长的谈判,中国于2001年加入世界贸易组织(WTO)。不曾想如今中国的全球贸易额跃居世界第2位,美国认为极大挑战了其所谓的“基于规则的世界秩序”。美西方利用其全球话语权指责中国用各种不正当手段实现发展目标,并由此掀起地缘政治与技术竞争(地缘技术竞争),即当前中美竞争的核心竞技场[1]。然而,在相当长时间里中美经济关系的主旋律是“合作”[2],20世纪90年代(冷战后)至21世纪初,包括中国在内的全球供应链受益于美国主导的贸易体系[3]。然而,随着中国快速崛起及美国相对下滑,特朗普第1任期(2017—2021年)发起针对中国贸易、技术、金融和人才在内的系统性进攻,试图扭转这一趋势[4]。这种巨变加剧了全球经济秩序失衡及全球政治、社会动荡[5, 6],直接导致全球政治、经济和科技版图碎片化。各国学界致力为探索全球管控竞争与促进合作提供有效途径,并对此展开广泛而深入探讨。有学者认为这种巨变根源于中国在贸易、技术、投资和人才培养等领域的全面进步:在贸易领域,2023年中国进出口规模达5.94万亿美元(美国0.75万亿美元),连续7年保持全球货物贸易第一大国地位①;在技术领域,中国发明专利的申请量自2011年开始位居世界第1②;在海外投资领域,2023年中国对外直接投资分别占全球当年流量和存量的约11.4%和约6.7%,均列全球国家(地区)第3位,仅次于美国和日本③;在人才培养方面,2023年美国依然保持高等教育领域的绝对优势(高等教育普及与办学水平指标位居全球第1位),中国的高等教育普及与办学水平指标位居全球第21位④。也有学者认为巨变根源于美国国内的经济、政治或社会顽疾削弱了美国竞争力:经济上,美国自2000年以来结构性失衡风险上升,例如金融体系杠杆过高与债务积累加剧其经济脆弱性[7];政治上,利益集团在总统大选中的角力走向扭曲,两党政治极化致使政府停摆频发,严重侵蚀国家治理能力[8-10];经济和政治问题交织,社会矛盾激化,不同种族、阶层、地区之间贫富差距持续扩大,资源分配不均,加剧社会撕裂,削弱社会信任与凝聚力[11-13]。更有少数美国的有识之士认为,不能简单地将中国在通信技术、人工智能等战略技术领域的突破苛责为“知识产权盗窃”:“知识产权盗窃论”使得美国忽视了中国过去20多年里针对国家创新体系及面向全球开放的市场建设、鼓励国有和私人资本投资前沿技术、积极吸引外资、与西方企业和大学合作并吸引全球人才等一系列长期而富有成效的努力⑤;美国的这种系统性偏见,使其对DeepSeek等“中国造”技术的进步,呈现出“窃取论”或“怀疑论”等负面态度。但本文研究焦点并非国际问题研究视角下的中美大国博弈的起源或根源,而是聚焦于中美地缘技术竞争,并尝试探索21世纪以来双方从合作逐步走向竞争的议题变迁及其特点。中美地缘技术竞争的主要领域不仅包括人工智能、通信网络等狭义数字基础设施及相应的研发,制造和关键矿业等泛在供应链,全球战略性的轨道交通或港口项目等传统基础设施,甚至可能还包括全球治理规则等制度基础设施,乃至“地球—月球”系统等太空基础设施[14],因此本文所讨论的“技术”是对这些高精尖应用及战略行业的泛指,并非具体应用。

① WTO. Global trade outlook and statistics- April 2024. (2024-04-12)[2024-12-11]. http://images.mofcom.gov.cn/chinawto/202404/20240412175808301.pdf.

② 中国发明专利的申请量自2011年开始位居世界第一(参考来源:World Intellectual Property Organization. World Intellectual Property Indicators 2024. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2024. (2024-11-07)[2025-01-27]. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-941-2024-en-world-intellectual-property-indicators-2024.pdf.)。2024年中国生成式人工智能专利申请量已超过3.8万件,跃居世界首位(参考来源:世界知识产权组织. 生成式人工智能:知识产权导航. (2024-10-14)[2024-01-25]. https://tinyurl.com/pdprds7b.)截至2024年8月,中国量子加密通信公开专利数量累计达到5 544件,远超美国的806件。(参考来源:新华网. 中国量子科技领先势头还在加快. (2024-11-21)[2024-01-25]. http://www.ah.xinhuanet.com/20241121/7efd0ae5389649c09bec2a96f3d214f1/c.html.)。2023年中国汽车专利公开量达到了11.6万件,同比增长了13.2%(参考来源:中国汽车知识产权运用促进中心. 2023年中国汽车专利数据统计分析. (2024-01-22)[2024-01-25]. https://www.catarc-cait.com.cn/article/7155401772758994944.html.)。

③ 在海外投资领域,2023年美国对外直接投资占比为全球当年流量的约24.5%,存量的约23.7%;日本占比为当年流量的约13.6%,存量的约11.8%(参考来源:Ministry of Commerce, Institute of International Trade and Economic Cooperation. 2023 Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment. (2024-09-26)[2024-12-11]. https://fdi.mofcom.gov.cn/resource/pdf/2024/07/11/326400d591c640ffb402f6a5e6ac3397.pdf.)。

④ 2023年美国高等教育普及与办学水平指标位居全球第1位(参考来源:教育部. 高等教育强国指数. (2024-10-29)[2024-12-11]. http://erc.ruc.edu.cn/xwdt/zxxw/872f6d0b02134b2da63d77683f7636cc.htm.)。2023年中国的高等教育普及与办学水平指标位居全球第21位(参考来源:教育部. 教育强国指数测算. (2024-05-30)[2024-12-11]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s5147/202405/t20240530_1133155.html.)。

⑤ Sheehan M. The Chinese way of innovation: What washington can learn from beijing about investing in tech. (2022-04-21)[2025-01-30]. https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2022-04-21/chinese-way-innovation.

全球学界存在大量针对中美竞合主题随时空变迁的相关研究。例如,方兴东等[15]从时间维度研究中美互联网关系30年的历史进程,从技术、资本、政策和产业等角度解析了中美在互联网领域从早期合作到竞争再到博弈的演变逻辑。吴白乙[16]从空间维度分析了中美通过地区主义手段展开战略博弈的空间逻辑与实践差异,揭示了两国在区域合作机制中竞争与合作的复杂动态。Morky[17]聚焦2008—2022年中国(胡锦涛、习近平)和美国(奥巴马、特朗普、拜登)不同领导人执政时期的国家利益动态,分析了两国在国家安全、全球治理与地区控制等优先事项的演变及其相互影响。Richey和Guseinova[18]则从空间角度研究“小多边主义”框架下的中美博弈,揭示中美竞争从单一地缘区域向全球多维度扩展的空间变迁。但是,这些研究缺乏针对中国深度参与全球化(2001年中国加入WTO)以来的中美地缘技术竞争行动路径的系统性审视。因此,本文选择美国一流智库高层管理人员或资深研究人员的公开评论为数据基础,尝试实现对中美地缘技术竞争讨论的具象化⑥。

⑥ 虽然长篇研究报告、在线采访或议会证词等报告也可以反映智库观点,但是智库评论拥有直接、简短且及时等特点。而且出于规整数据格式的考虑,数据仅来源于智库官网所发布的评论文章。智库固然并非将其所有观点均在线发布,但在长周期内构建的数据集合依然可以有效反映相关作者及其所在单位的观点和立场。

在美国智库中,本文选择美国信息技术与创新基金会(ITIF)和布鲁金斯学会(Brookings Institution)作为研究对象。21世纪以来,这2个智库为维护美国的技术及全面竞争优势,持续提供具有可操作性的政策分析、评估或战略建议。中国的一流社会科学智库中国社会科学院(CASS,以下简称“中国社科院”)⑦扮演着同等角色,本文也将其设定为研究对象。

⑦ 由于美国ITIF、布鲁金斯学会等在学科上倾向于在社会科学方面发挥智库功能,他们与中国社科院趋同且交流很多,同时考虑到本文更偏向于大国竞争方面的观点论述,而中国社科院在是我国大国竞争方面的权威国家智库,因此本文选择中国社科院作为研究对象。

据此,本文研究问题设定为:以美国的小布什(2001—2009年)、奥巴马(2009—2017年)、特朗普第1任期(2017—2021年)、拜登(2021—2025年)政府为时间节点,探索地缘技术竞争背景下中美双方从合作逐步走向竞争的变迁路径及其特点。具体而言,本文收集、整理和分析21世纪以来中美一流智库关键人物的公开评论,构建以中美地缘技术竞争为主题的观点集合,识别其在不同时间节点所提出的决策偏好,进而为我国政策研究、学术研究和产业发展等不同界别的专业团体提供支持。在特朗普第2任期(2025—2029年)已经到来之际,本研究更具必要性与前瞻性。

2 方法论 2.1 研究对象与智库数据的获取规则第一步,确定目标智库。本文聚焦于剖析中美地缘技术竞争,选取具有全球广泛影响力的智库作为研究对象。布鲁金斯学会是美国顶尖的综合性政策研究智库,在美国不同时期的各类政策制定进程中都产生了深远影响。ITIF专注于技术政策研究,在技术创新、产业竞争等方面具有全球影响力。这两家智库的研究活动在很大程度上反映了美国决策层的思想动态。同时,中国社科院是国内人文社会科学领域权威的研究机构之一,其资深专家的公开评论可以有效反映中国在综合性政策研究、技术创新、产业竞争等相关议题的立场和观点。因此,本文选取中国社科院、ITIF和布鲁金斯学会作为中美两方智库机构代表,以此为例研究地缘技术竞争视角下的中美智库观点。

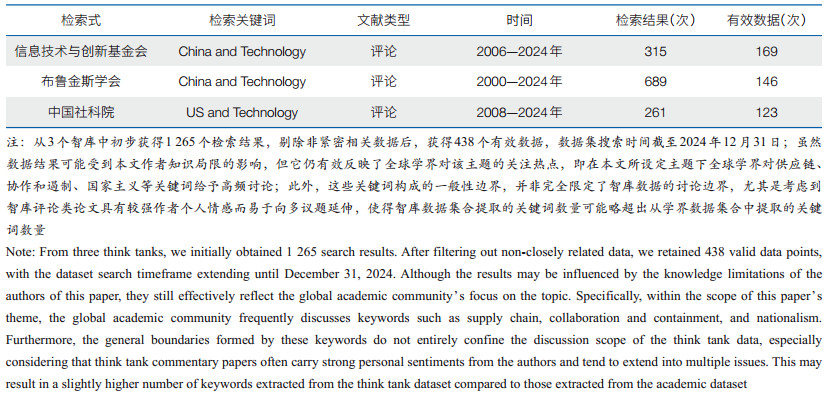

第二步,基于目标智库确定数据来源。本文选取ITIF总裁阿特金森博士(Robert Atkinson)在ITIF官网发表的169篇评论(2006—2024年)作为数据来源。因为阿特金森博士在过去20年里笔耕不辍,坚持发表了数百篇针对地缘技术竞争的专业评论,这些作品反映了ITIF(以及其他各类美国保守主义智库)的主要立场,极具研究价值。与之相反,在地缘技术竞争议题下,布鲁金斯学会的观点较为分散,因此本文选择多位布鲁金斯学会资深研究人员的评论(2000—2024年)作为数据来源。与布鲁金斯学会相似,中国社科院的数据来源集中度也较低。中国社科院有多位资深人员(包括多位学部委员)就本议题发表观点,因此本文从中国社科院官网获取123篇相关有效评论(2008—2024年),并从中提炼出178个(次)关键词。

第三步,设定信息收集规则并获取、筛选数据。本文设定信息收集规则如表 1,将中国与技术(China and Technology)、美国与技术(US and Technology)分别设定为中美智库的检索关键词来搜索相应评论。由于首篇相关评论的出现时间不同,中美智库数据周期并非一致,但基本覆盖了美国最近4任政府的执政周期(2001—2024年)。

|

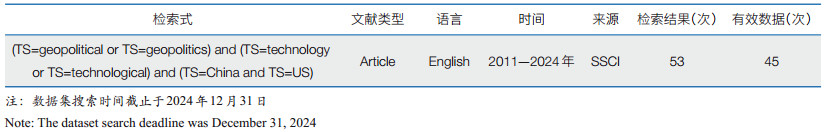

在对智库数据进行分析前,需要设定中美地缘技术竞争的关键词,为后续智库数据集合的整理和分析设定一般性边界。鉴于学术文章具有更强系统性和专业度,所以从高质量学术文章中构建的数据集合可能为智库数据集合提供指引。①获取学术文章构建数据集合。从Web of Science核心数据库中选择地缘政治、技术及中美等议题交集(表 2),共获得53条(篇)数据。②筛选有效学术文章。在已选择的数据中,有45篇与本文主题有显著相关,其中28篇(约占63.6%)发表于2022年之后。考虑到文章的写作与发表存在时间差,可以认为拜登政府上台后,中美地缘技术竞争的主题得到全球学界的更多讨论。③基于上述数据得到关键词。分别为:“供应链”(supply chain,31.25%)、“协作和遏制”(collaboration and containment,21.88%)、“国家主义”(nationalism,17.19%)、“盟友”(allies,14.06%)、“平等与治理”(equality and governance,9.38%)和“基础设施协作”(infrastructure collaboration,6.25%)。

|

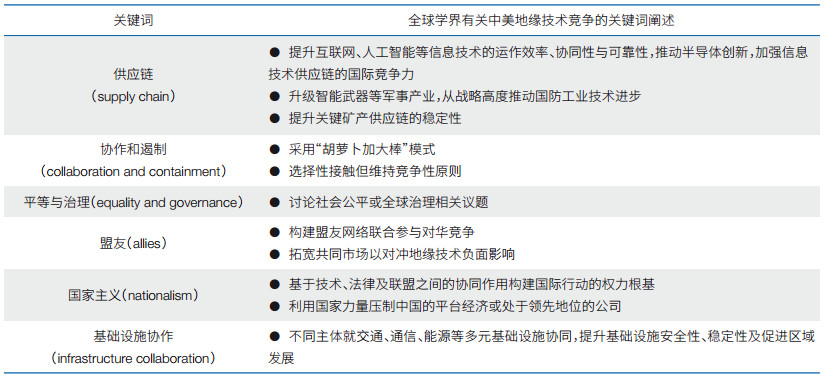

在全球学界语境下本文构建的数据集合中,不同读者可能对关键词有不同理解,有必要对全球学界有关中美地缘技术竞争数据集合中提炼出的关键词(即议题)予以适度阐述(表 3)。“供应链”关键词主要覆盖信息技术、军事技术和关键矿产等对象。“协作和遏制”关键词可以理解为美国采用“胡萝卜加大棒”模式与中国选择性接触且维持竞争的原则。“平等与治理”关键词可以理解为讨论社会公平或全球治理相关议题。“盟友”关键词指美国构建盟友网络联合参与对华竞争或拓宽共同市场。“国家主义”关键词主要指向美国以技术、法律、联盟等手段打压中国企业、削弱中国话语权。“基础设施协作”关键词指不同主体在基础设施方面开展协同,提升基础设施安全性与稳定性,推动区域发展。

|

在学界关键词指引下,本文构建了智库观点的数据集合。本节将对中美智库数据特点予以比较和分析。学界的“协作”观点类似于智库界的“接触”(engagement)主张,但大多数观点并非完全相同。“指控”(accusation)和“接触”是美国智库数据集合的显著立场,而学界所关注的“基础设施协作”关键词则少见于智库数据集合,这是因为智库研究者们倾向于关注国际政治经济领域相对现实且紧迫的挑战,这类议题具有较高时效性,因此能对全球时局做当期响应的评论文章具有较高占比。相反,“基础设施协作”等议题因其系统性、复杂性及长周期等特点而易于吸引学界关注[19]。

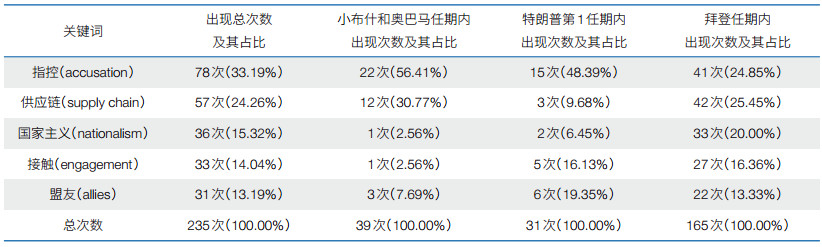

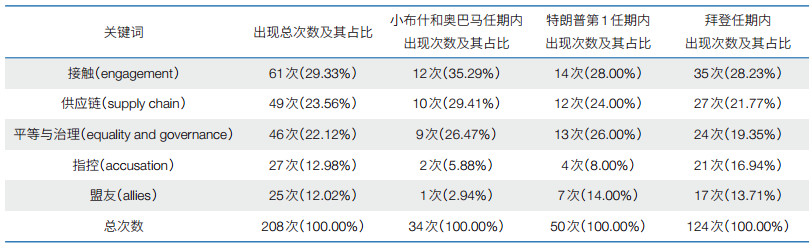

3.1 美国智库观点基于本文第2节所制定的数据获取规则,本文从ITIF和布鲁金斯学会有关中美地缘技术竞争的评论中提取关键词。由于一篇评论中可能出现多个关键词,所以关键词的出现频次将大于篇数。从表 4和5可知,ITIF和布鲁金斯学会拥有一些共同观点,例如刺激关键的供应链、对贸易或政治的指责、建立盟友或实施合作战略。但也存在显著差异,在相当长的时间周期内ITIF倾向于支持国家主义,特别是大国竞争,而“接触”“社会平等”和“政府的治理”是布鲁金斯学会的偏好。

|

|

指控中国的供应链是ITIF在全周期的优先议题。“供应链”与“指控”关键词始终占据各项关键词的前2位,但其合计占比持续下降,从小布什和奥巴马任期的87.18%,下降到特朗普第1任期的58.07%,再到拜登任期的50.30%。“国家主义”和“接触”关键词看似相互矛盾,但二者的关注度均显著上升,从几近于零分别上升到拜登时期的20.00%和16.36%。与此同时,建立全球盟友提议的占比在拜登时期也上升到13.33%。

维持对中国的接触是布鲁金斯学会在全周期的优先议题。“接触”“供应链”和“平等与治理”关键词一直稳居前3位,但占比在拜登时期均出现下滑。虽然“接触”关键词占比从小布什和奥巴马政府时期的35.29%下降到特朗普第1任期的28.00%、拜登政府时期的28.23%,但其占比始终居所有关键词首位。对中国的指控和建立全球盟友议题显著上升。其中,前者从小布什和奥巴马任期的5.88%、特朗普第1任期的8.00%,上升到拜登时期的16.94%;后者从小布什和奥巴马时期的2.94%,上升到特朗普第1任期的14.00%、拜登政府时期的13.71%。

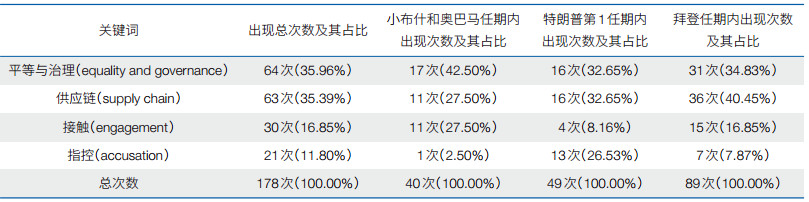

3.2 中国智库观点中国社科院的所选评论大多数由国内经济学或国际关系顶尖教授撰写并发表,在相当长的时间周期里(2008—2024年),“平等与治理”和“供应链”关键词高频复现(表 6),这也可能反映了中国决策层治国理政的核心关切。

|

“平等与治理”和“供应链”是中国社科院在全周期的优先议题。拜登政府时期,“平等与治理”关键词的占比虽然有下降,但依居首位。同期,“供应链”关键词逐步从27.50%上升到32.65%,再到40.45%。令人意外的是,对美国保护主义或单边主义的指控从特朗普第1任期的26.53%,下降到拜登时期的7.87%,同时主张与美国接触的议题也并未占据较大比例。

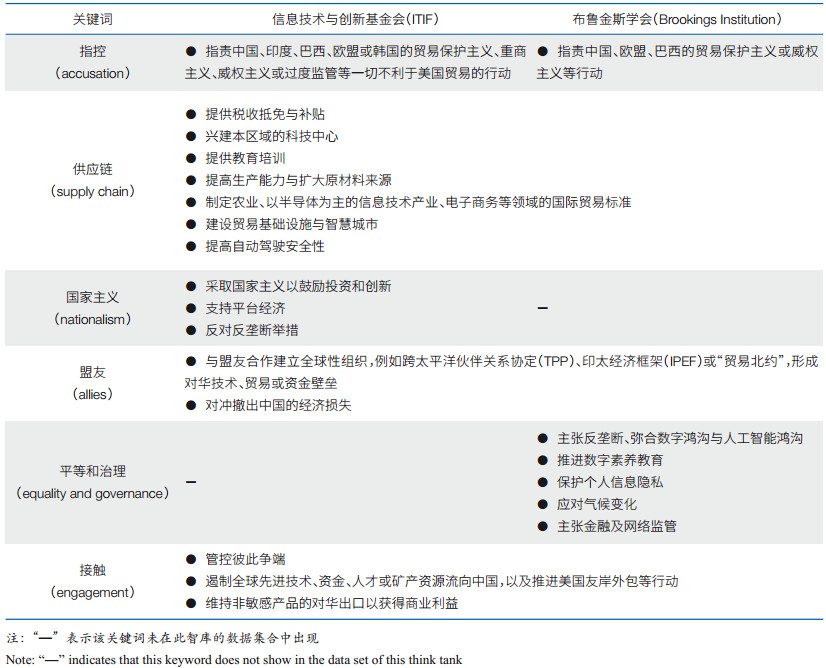

3.3 美国智库观点异同ITIF和布鲁金斯学会对同一关键词有不同理解,也因此呈现不同政策导向(表 7)。

|

(1)ITIF和布鲁金斯学会基本立场并无不同。例如,在遏制供应链、对华指控、与盟友建立合作网络或保持对华接触等策略上,并无原则性差异。尤其是对华接触策略,它既可维护英特尔、高通、英伟达和美光等美国出口商的商业利益,保持向中国出口非高端、非敏感的零部件,同时也与日本、欧盟等盟友共同维持对华技术、人才、资金和关键矿产在内的高压遏制策略。有趣的是,“接触”与“指控”关键词看似相悖,却均呈显著上升趋势。ITIF对“接触”关键词的关注度由小布什和奥巴马时期的2.56%,上升到特朗普第1任期的16.13%、拜登时期的16.36%,或因构建多边合作网络及促进全球产业链融合所需[20]。布鲁金斯学会“指控”关键词的占比则从小布什和奥巴马、特朗普第1任期的5.88%、8%上升到拜登时期的16.94%,与美国内部对华强硬势力崛起并全面展开竞争的现实较为吻合⑧。

⑧ 倪峰. 美国对华全面竞争战略与中国应对. (2024-05-28)[2024-12-15]. https://www.igcu.pku.edu.cn/info/2202/6573.htm.

(2)ITIF和布鲁金斯学会对华竞争所采取的行动策略偏好有所不同。ITIF支持以国家主义推进国内投资及创新、支持平台经济或反对反垄断等议题⑨,这契合了特朗普在第2任期就职演说中表现出的强烈国家主义倾向。例如,他强调美国利益至上,在国际贸易增税、鼓励化石能源和激励本土制造业等方面采取措施⑩。布鲁金斯学会则主张推进反垄断、弥合数字与人工智能鸿沟,以及推行与应对隐私、气候变化或网络监管相关的策略。

⑨ ITIF主张支持美国国内的企业巨头或平台经济主体,反对反垄断,鼓励其在国内外市场展开竞争、促进创新。但也必须看到包括印度、巴西、东盟或欧盟在内的合作伙伴的市场主体或创新能力,也可能因美国巨头的扩张而受损,因此ITIF所鼓励的政策并未得到其一众盟友的支持。

⑩ Trump D. The Inaugural Address-The White House. (2025-01-21)[2025-01-25]. https://www.whitehouse.gov/remarks/2025/01/the-inaugural-address.

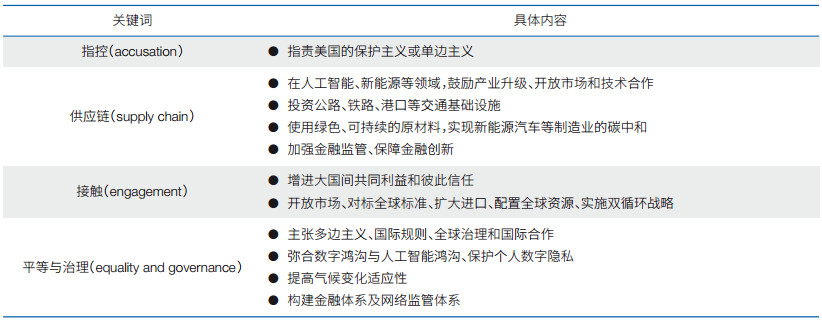

3.4 中美智库观点异同通过对比中美智库观点的异同可以发现,中国社科院与布鲁金斯学会之间持有部分相同的观点,但中国社科院与ITIF之间的观点则大相径庭。

(1)在“接触”“平等与治理”等关键词上,中国社科院与布鲁金斯学会之间可能在部分议题上持有相似观点。从数据集合可知,中国社科院在“接触”关键词上强调增进大国间共同利益和彼此信任,并在“平等与治理”关键词上主张多边主义、国际规则、全球治理和国际合作(表 8)。中美智库对这两个关键词的关注度都位列各自关键词的前3位,中国社科院秉持多边主义、国际规则、全球治理及国际合作等理念,主张弥合数字鸿沟与人工智能鸿沟、保护个人信息隐私、适应气候变化、加强金融及网络监管,以传递其构建公平、有序、可持续发展国际秩序的诉求。布鲁金斯学会也很关注这些关键领域,且对反垄断等主张尤为重视,反映其对公平竞争的市场环境以及全球治理类议题的关切。

|

(2)在“指控”或“供应链”关键词上,中国社科院与ITIF均对对方国家的行动保持攻击性的回应态势。ITIF指控包括中国在内的众多国家采用贸易保护主义、重商主义等,认为这不利于美国的国际贸易,且围绕提供税收抵免与补贴、兴建本区域的科技中心、提供教育培训、提高生产能力与扩大原材料来源、制定贸易产业标准、加强贸易基础设施与智慧城市建设、提高自动驾驶安全性等多领域主张强化美国在全球供应链中的优势地位。中国社科院对美国奉行的这种保护主义或单边主义则予以谴责,其观点聚焦于中国国内和全球产业供应链稳定、拓展国际合作、科技赋能、人才培育、金融创新和关键领域自主可控等议题。

(3)在本研究的全周期内,中国社科院与布鲁金斯学会在“供应链”“平等与治理”和“接触”等关键词上表现出较高一致性。令人意外的是,一直强调接触的布鲁金斯学会对“指控”关键词的关注度持续上升,而该关键词占比在中国社科院和ITIF的关注度上却都呈下降趋势。在相当长的时间周期里,中国和美国的全球主义者都受益于全球化进程,因此布鲁金斯学会和中国社科院在相关关键词的立场较为接近[21],只是随着中美地缘技术竞争加剧,布鲁金斯学会对华指责也逐渐增多⑪。

⑪ Thomas C. Technology competition between nations: Views from industry leaders. (2023-05-01)[2024-12-01]. https://www.brookings.edu/book/technology-competition-between-nations-views-from-industry-leaders.

4 讨论与建议 4.1 对美方行动的预判:有限接触和有效打击(1)维持中美贸易领域的有限接触对双方依然重要,但贸易作为“压舱石”的角色可能减弱。中美贸易是“接触”关键词存在的原因;同时,由于中美两国在产业结构、国内消费与储蓄结构、全球产业链分工布局等方面的差异,两国的贸易失衡将长期存在,因而美方智库乃至决策层的“遏制”关键词这一问题难以消除⑫。即使部分中国出口商品试图从该格局中获取利益,或其他国家意图在此情形下分得红利,美国的遏制策略仍能发生效用。例如,拜登政府为防止中国企业通过美国南部边境向美国进口钢铁和铝以逃避关税,与墨西哥达成协议,规定墨西哥要求进口商提供钢铁产品原产国信息、提高部分产品关税⑬。特朗普在其第2任期对此类贸易施加更高税率,其表示将对加拿大和墨西哥的所有产品征收25%的关税⑭,对从中国进口的商品加征10%的关税⑮,可见对华遏制策略的长期化已成事实,这削弱了贸易作为“压舱石”的预期角色⑯。

⑫ 雷少华. 中美经贸关系发展:回顾、现状与趋势. (2018—2024). (2024-01-01)[2024-12-10]. https://www.iiss.pku.edu.cn/__local/D/9D/DE/1C81B314A479F694A2E04411841_949C32F5_A9663.pdf.

⑬ Carpenter S. U.S., Mexico implement policies to prevent Chinese steel tariff evasion. (2024-07-10)[2025-01-25]. https://ny1.com/nyc/all-boroughs/politics/2024/07/10/us--mexico-implement-policies-to-prevent-chinese-steel-tariff-evasion.

⑭ Tausche K, Liptak K, Goldman D, et al. Trump threatens 25% tariffs on Mexico and Canada on Feb. 1, punting Day 1 pledge. (2025-01-21)[2025-01-25]. https://edition.cnn.com/2025/01/20/economy/tariffs-trump-executive-order/index.html.

⑮ Buchwald E. What will cost you more if Trump places a 10% tariff on all Chinese goods. (2025-01-22)[2025-01-25]. https://edition.cnn.com/2025/01/22/economy/tariffs-china-expensive-goods/index.html.

⑯ Camilleri J. The sun sets on the American empire: The dangers of containment. (2024-06-27)[2024-12-16]. https://www.pearlsandirritations.com.

(2)保持对华有效打击,以占据主动且尽力维持美国的竞争优势。美国在通信设备、计算机、半导体和仪器测量等产业的创新能力全球领先,有力支撑其保持地缘技术竞争的领先优势[22]。从ITIF对中国制造业创新能力评估报告可见,中国的创新能力虽已得到高度认可,但这种认可也为美国的攻击性行动提供了合理性解释,如美国不断拉长的实体清单,可能已有效打击了我国高精尖企业[23]⑰。进一步地,美国推动构建“贸易北约”或友岸外包策略加强与盟友之间的协调与合作,迫使中国重构全球供应链。例如,美国、日本、英国等均将其在华汽车、电子信息、机械制造产业的研发基地迁往本土或东盟,且倾向于忽视具有竞争力的价格优势,以快速降低对中国供应链的依赖并冲击中国的研发或制造体系[24]⑱。从布鲁金斯学会“指控”关键词的上升趋势可见,尽管双方不断强调避免政治误判,但日益激烈的竞争态势使中美难以开展科技创新领域的合作。

⑰ Atkinson R D. China is rapidly becoming a leading innovator in advanced industries. (2024-09-01)[2024-12-11]. https://www2.itif.org/2024-chinese-innovation-exec-sum.pdf.

⑱ Janet L. Yellen. Yellen at the open session of the meeting of the financial stability oversight council. (2024-12-06)[2024-12-16]. https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2737.

总体而言,“指控”“接触”及“盟友”等关键词将是美国的长期关注点,即在其多边合作框架下寻求与中国的有限接触及维持有效打击,继续强化美国在全球技术竞争中的主导地位。

4.2 对中方行动的建议:扩大开放和自主创新(1)以扩大开放应对美国的有限接触策略。①对内深化要素市场化改革,促进人才、资本、技术等要素自由流动与高效配置,使国内市场更具开放性与兼容性,提升经济运行整体效率与国际合作竞争力,从而有力回应美国策略带来的外部压力与挑战⑲。②充分发挥中国庞大的人口和人才储备,以及国内大市场优势,扩大国内和海外双向开放。作为创新力上升最快的经济体之一⑳,中国发展新质生产力不断催生新质消费力,有力推动国内市场和国际合作网络的发展[25]。③积极拓展与美国等发达国家合作空间。虽然美国严控中国资本和技术,但在新能源、新材料及其他领域仍有合作空间。中国领先企业通过技术转让、联合开发等方式,与美国等国际伙伴合作共同开拓中美或全球市场㉑。④以多元基础设施规划、建设和运营等系统性方法推进包括国内及“一带一路”共建国家的全球行动,实现中国国内以及中国与更多全球性市场之间的互联互通[26]㉒。进一步地,应该继续完善包括签证便利、消费便利在内的中外人文交流基础设施或境内旅游基础设施,民心相通不仅是大国自信的体现,也是实现促进消费、增进理解乃至文明互鉴的重要手段[27]。

⑲ 新华社. 党的二十届三中全会文件及学习辅导材料在京首发. (2024-07-24)[2024-12-16]. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202407/content_6964289.htm.

⑳ World Intellectual Property Organization. The 2024 global innovation index report: China’s innovation capability continues to improve. (2024-10-10)[2024-11-05]. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202410/content_6978963.htm.

㉑ 例如,宁德时代虽然被美国国防部列入敏感清单,但在民用和商业等领域,仍凭借其电池技术的优势与福特汽车开展电池和整车的设计、制造和销售,实现同一行业不同环节整合;美国对宁德时代的制裁是中美技术竞争激化的表现,其具有地缘政治动因,但竞争之余探索合作空间仍是中美寻求和解的有效途径(参考来源:董扬. 宁德时代与福特合作项目利弊分析. (2023-04-28)[2025-01-25]. https://www.tsinghua.org.cn/__local/7/7C/E1/621D84C4248B9291B22EAD277B1_10F404C5_1A314B.pdf.)。此外,深圳、杭州与旧金山、波士顿,或上海市、广东省、浙江省与纽约州、加利福尼亚州、马萨诸塞州也可以分别设置跨国合作与竞争试验田,探索在各自国家或全球智慧城市发展的新模式与新路径。

㉒ 2013—2022年中国累计对“一带一路”共建国家的直接投资超过了2 400亿美元,深度推动了区域一体化进程,其中与东盟在可再生能源或绿色科技等领域的合作堪称典范(参考来源:国务院新闻办公室. 共建“一带一路”:构建人类命运共同体的重大实践. (2023-10-10)[2024-12-20]. https://news.qq.com/rain/a/20231010A06Q1Q00.)。

(2)以自主创新与全球治理应对美国的有效打击策略。①鼓励科研团队坚守核心技术自主研发底线,积极学习借鉴国际先进技术理念与管理经验并内化为提升自身创新能力的动力,在开放环境中持续强化自主创新体系建设[28]。②吸引多元资本投入和建设高效成果转化体系,继续强化知识产权保护与成果转化激励,全方位激发创新潜能[29]。③聚焦粤港澳大湾区、长三角及京津冀等重点区域科技创新集群或智慧城市群建设,通过发展区域产业链带动全国或全球产业链协同发展及治理水平升级[30]。④提高国家治理能力,在生物多样性保护、气候变化适应性、全球健康、弥合数字鸿沟与人工智能鸿沟、应对新兴技术伦理和安全风险等全球议题上发挥引领世界的作用,不仅以此吸引和构建更有创造力、负责任及更具全球化的人才网络,而且作为中美两国及其他利益相关者共同发起合作议程、推出全球共享的公共产品并建立互信的合作契机。

总体而言,“供应链”“接触”和“平等与治理”等关键词将是中国的长期关注点,即在积极扩大开放、鼓励自主创新和参与全球治理,应对中美博弈的复杂化和长期化挑战。

4.3 对学界行动的建议:系统性与实践性本文在方法与内容上兼具理论与实践价值。

(1)方法的理论价值。在“中美竞争”视阈下,本文所提供的方法论,即从过往公开信息中抓取与主题相关的关键词,并比较研究一流智库观点、对目标国家的决策偏好进行预判,对于剖析除美国外其他国家或地区应对中美地缘技术竞争的决策倾向具有可推广性。尤其针对英国、法国、日本、俄罗斯,以及东盟、阿盟等重要国家和区域,能在学理层面为中国乃至全球提供有价值的参考。

(2)方法的实践价值。本文在政策层面为包括我国在内的各国应对全球治理挑战中的核心挑战——地缘技术竞争(特别是供应链重构问题)提供了指引。通过上述方法论,能够对目标国家的决策偏好进行前瞻性判断,进而为各国未来的政治、经济、外交及科技政策制定提供决策依据。

(3)内容的实践价值。在世界百年未有之大变局之下,为对冲逆全球化与去全球化进程所造成的负面冲击,中国需要积极推进全球与区域层面的产业链合作,借助传统、数字、制度乃至太空等多元基础设施融合,以及更为广泛的人文交流等多种手段,促进区域内外的信息或资源要素的有机整合与协同发展,指引我国及全球规避地缘技术竞争中的负面影响,推动全球化及人类社会发展朝正确方向发展,这是全球性的重大议题。这一重大议题的核心任务,还包括将对与中国合作持消极态度的美国纳入到利益融合的竞合轨道㉓。通过构建超越单一技术或产业链,兼具战略重要性与商业前瞻性的发展模式,以及相应议程设置、叙事结构和传播体系,以智慧城市与太空基础设施等高度系统集成的创新性对象为载体,夯实应对日益上升的粮食安全、气候变化或新疫情等各类复杂全球治理挑战的大国信任基础。本文所展示的内容、路径和结论,正是为回应这一项重要议题而开展的前瞻性研究与趋势性指引。

㉓ Hass R, McElveen R, McElwee L. Advancing U.S.-China coordination amid strategic competition: An emerging playbook. (2025-01-15)[2025-01-31]. https://www.csis.org/analysis/advancing-us-china-coordination-amid-strategic-competition-emerging-playbook.

5 结语综上所述,本文通过分析ITIF、布鲁金斯学会和中国社科院在地缘技术竞争中的立场和观点,揭示了中美双方在合作与竞争中的复杂动态。研究发现,中美两国智库在“供应链”和“指控”关键词上存在竞争,但在“接触”和“平等与治理”关键词上展现出共同关切。面对中美地缘技术竞争将越发复杂且长期存在的现实,我国要扩大开放,包括推进要素市场化改革、利用自身优势扩大双向开放、在特定领域拓展国际合作、加强“一带一路”建设与人文交流等举措。同时,也要强化自主创新与参与全球治理,如支持科研团队自主研发、完善创新体系、加大资本投入与成果转化、聚焦区域创新集群、提升国家治理能力等。此外,以省(州)或领域为试验区积极识别、探索和扩大双方共同利益及推进合作,妥善管控或处理竞争或争议事项,是实现双方互利共赢、维持全球可持续发展的最优选择。

| [1] |

赵明昊. 地缘技术视角下的美国对华芯片遏压. 国际问题研究, 2023, (5): 71-97. Zhao M H. US chip containment against China from a geotechnological perspective. International Studies, 2023, (5): 71-97. (in Chinese) |

| [2] |

邝梅. 国际金融危机与中美关系的重大转折. 中国国情国力, 2009, (7): 7-9. Kuang M. The International Financial Crisis and the Major Turning Point in Sino-US Relations. China National Conditions and Strength, 2009, (7): 7-9. (in Chinese) |

| [3] |

张兴祥, 杨子越. 美国塑造全球供应链的三种实力解构及对中国的镜鉴. 亚太经济, 2024, (5): 25-39. Zhang X X, Yang Z Y. The deconstructions of three powers of the United States in shaping the global supply chain and their experiences and lessons for China. Asia-Pacific Economic Review, 2024, (5): 25-39. (in Chinese) |

| [4] |

罗振兴. 特朗普政府对中美经贸关系的重构——基于经济民粹主义和经济民族主义视角的考察. 美国研究, 2019, 33(5): 76-102. Luo Z X. The reconstruction of China-U. S. economic and trade relations from the perspective of Trump's economic populism and nationalism. The Chinese Journal of American Studies, 2019, 33(5): 76-102. (in Chinese) |

| [5] |

杨卫东. 国际关系失序化与中国的战略思考. 现代国际关系, 2017, (6): 1-7. Yang W D. International disorder and China's strategic thinking. Contemporary International Relations, 2017, (6): 1-7. (in Chinese) |

| [6] |

McKeil A. On the concept of international disorder. International Relations, 2021, 35(2): 197-215. DOI:10.1177/0047117820922289 |

| [7] |

Delle Monache D, De Polis A, Petrella I. Modeling and forecasting macroeconomic downside risk. Journal of Business & Economic Statistics, 2024, 42(3): 1010-1025. |

| [8] |

Balles P, Matter U, Stutzer A. Special interest groups versus voters and the political economics of attention. The Economic Journal, 2024, 134: 2290-2320. |

| [9] |

靳凤林. 对我国劳动权利立法的伦理学检审. 伦理学研究, 2016, (3): 83-87. Jin F L. Ethical review of labor rights legislation in China. Ethical Research, 2016, (3): 83-87. (in Chinese) |

| [10] |

Cooper C A, Huffmon S H, Knotts H G, et al. Intraparty republican factionalism as identity in the modern American south. American Politics Research, 2024, 52(1): 30-40. |

| [11] |

Derenoncourt E, Kim C H, Kuhn M, et al. Wealth of two nations: The U. S. racial wealth gap, 1860-2020. The Quarterly Journal of Economics, 2024, 139(2): 693-750. |

| [12] |

Auten G, Splinter D. Income inequality in the United States: Using tax data to measure long-term trends. Journal of Political Economy, 2024, 132(7): 2179-2227. |

| [13] |

Kemeny T, Storper M. The changing shape of spatial income disparities in the United States. Economic Geography, 2024, 100(1): 1-30. |

| [14] |

余南平, 张翌然. 国际关系演变的技术政治解释——以美国对华技术博弈为分析视角. 世界经济与政治论坛, 2024, (1): 3-20. Yu N P, Zhang Y R. Techno-political explanations of the evolution of international relations: From the perspective of U. S. technology competition with China. Forum of World Economics & Politics, 2024, (1): 3-20. (in Chinese) |

| [15] |

方兴东, 钟祥铭, 王奔. 中美互联网30年: 数字时代的"双雄记"——技术、资本和政治驱动下的合作、竞争与博弈. 传媒观察, 2024, (8): 5-18. Fang X D, Zhong X M, Wang B. 30 years of the Chinese and US Internet: The tale of two titans in the digital age. Media Observer, 2024, (8): 5-18. (in Chinese) |

| [16] |

吴白乙. 地区主义视角下的中美战略之争. 国际展望, 2024, 16(6): 30-48. Wu B Y. A regionalist analysis of China-U. S. strategic competition. Global Review, 2024, 16(6): 30-48. (in Chinese) |

| [17] |

Mokry S. Grand strategy and the construction of the national interest: The underpinnings of Sino-US strategic competition. International Politics, 2024, 61(4): 742-760. |

| [18] |

Richey M, Guseinova O. Disputed geometries of great power politics: US-China perspectives on minilateralism. Australian Journal of International Affairs, 2024, 78(6): 828-847. |

| [19] |

张雪原, 许景权, 高国力. 我国基础设施系统集成的机制构建、突出问题与优化思路. 经济纵横, 2024, (3): 60-69. Zhang X Y, Xu J Q, Gao G L. Mechanism establishment, key problems, and optimization ideas of the integration of infrastructure systems in China. Economic Review Journal, 2024, (3): 60-69. (in Chinese) |

| [20] |

夏方波, 聂正楠. 动员困境与拜登政府时期美国印太盟伴体系的调整. 国际关系研究, 2024, (3): 25-54. Xia F B, Nie Z N. The mobilization dilemma and the adjustment of the U. S. indo-Pacific alliances and partnerships under the biden administration. Journal of International Relations, 2024, (3): 25-54. (in Chinese) |

| [21] |

Chen Z. Globalization and global governance. China International Strategy Review, 2019, 1(1): 187-189. |

| [22] |

韩文艳, 熊永兰, 张志强. 美国信息通信产业近20年发展态势分析及启示. 世界科技研究与发展, 2021, 43(2): 149-168. Han W Y, Xiong Y L, Zhang Z Q. Development trend and enlightenment of American information and communication industry in recent 20 years. World Sci-Tech R & D, 2021, 43(2): 149-168. (in Chinese) |

| [23] |

徐示波, 仲伟俊. 美国实体清单对中国企业创新的影响过程及机理——基于扎根理论的质性研究. 科学学研究, 2024, 42(8): 1735-1747. Xu S B, Zhong W J. The impact process and mechanism of the US entity list on Chinese enterprise innovation— Qualitative research based on grounded theory. Studies in Science of Science, 2024, 42(8): 1735-1747. (in Chinese) |

| [24] |

许明. RCEP对中国产业链供应链影响机制与优化路径研究. 亚太经济, 2023, (2): 96-105. Xu M. Research on the impact of RCEP on China's industrial chain and supply chain. Asia-pacific Economic Review, 2023, (2): 96-105. (in Chinese) |

| [25] |

周绍东, 拓雨欣. 新质生产力赋能消费升级的运行机制与作用路径. 消费经济, 2024, 40(5): 3-11. Zhou S D, Tuo Y X. The operation mechanism and action path of new quality productivity to empower consumption upgrading. Consumer Economics, 2024, 40(5): 3-11. (in Chinese) |

| [26] |

陈溪, 王栋. "一带一路"中观指引概念的提出与展开. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2024, 61(5): 167-173. Chen X, Wang D. The proposal and development of a mesoscopic guidance concept for the "Belt and Road Initiative". Journal of Peking University (Philosophy and Social Sciences), 2024, 61(5): 167-173. (in Chinese) |

| [27] |

陈溪. 以中观架构为指引加快建设高能级开放强省. 浙江日报, 2025-01-20(07). Chen X. Accelerate the construction of a high-level open and strong province guided by the meso-level framework. Zhejiang Daily, 2025-01-20(07). (in Chinese) |

| [28] |

陈凤, 余江, 甘泉, 等. 国立科研机构如何牵引核心技术攻坚体系: 国际经验与启示. 中国科学院院刊, 2019, 34(3): 920-925. Chen F, Yu J, Gan Q, et al. How national research institutes pilot system for core technology breakthrough: International experience and implications. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2019, 34(3): 249-253. DOI:10.16418/j.issn.1000-3045.2019.08.010 (in Chinese) |

| [29] |

中国环境与发展国际合作委员会专题政策研究项目组. 绿色低碳"一带一路"关键路径构建——"一带一路"能源绿色低碳发展// 中国环境与发展国际合作委员会. 中国环境与发展国际合作委员会2022年年会专题政策研究报告. 北京: 中国环境与发展国际合作委员会, 2022: 1-34. China Council for International Cooperation on Environment and Development Policy Research Project Team. Construction of key paths for green and low-carbon belt and road initiative: Energy green and low-carbon development// China Council for International Cooperation on Environment and Development. Policy Research Reports of the Annual Meeting of the China Council for International Cooperation on Environment and Development in 2022. Beijing: China Council for International Cooperation on Environment and Development, 2022: 1-34. (in Chinese) |

| [30] |

陈溪, 胡珈毓, 陈凌羽, 等. 全球智慧城市群的比较研究. 中国软科学, 2024, (9): 91-102. Chen X, Hu J Y, Chen L Y, et al. Comparative study on global smart city clusters. China Soft Science, 2024, (9): 91-102. (in Chinese) |