2. 中国科学院国家天文台 北京 100101;

3. 中国科学院FAST重点实验室 北京 100101;

4. 中国科学院大学 物理科学学院 北京 100049;

5. 贵州师范大学 物理与电子科学学院 贵阳 550025;

6. 贵阳信息科技学院 贵阳 550025;

7. 贵州师范学院 物理与电子科学学院 贵阳 550018;

8. 北京科学文化传播促进会 北京 100101

2. National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;

3. CAS Key Laboratory of Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;

4. School of Physical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

5. School of Physics and Electronic Science, Guizhou Normal University, Guiyang 550025, China;

6. Guiyang Institute of Information Science and Technology, Guiyang 550025, China;

7. School of Physics and Electronic Science, Guizhou Education University, Guiyang 550018, China;

8. Association for the Advancement of Science and Culture Communications of Beijing, Beijing 100101, China

国家重大科技基础设施(以下简称“重大设施”)是具有国家属性的科技行动,也是有重大科学目标和广泛社会影响的大规模科学研究项目,其通常涉及复杂的科学问题、高新技术和大量工程的投入,需要跨学科、跨领域、跨地区的协调与合作。重大设施的建设发展对国家科技、教育、经济和社会发展具有深远的影响力。重大设施的宣传涉及多种学科交叉和大量人力物力投入,其牵涉面广泛,相对于普通科学项目的宣传有一定难度。重大设施不仅拥有科学技术发展和服务社会经济发展需求的重要意义,而且对于整个社会来说也有促进公众理解科学技术、提升科学技术认知度等方面的意义,即重大设施具有重要的科普价值[1]。国外重大设施(如美国的阿雷西博305米口径射电望远镜等)的科学传播有比较成熟的体系和经验,这些重大设施的科学传播激发了公众的科技热情,取得了科技发展的巨大社会效益和经济效益。世界成功的重大设施科普案例有助于认识重大设施在社会发展、国民综合素质提升方面的重要作用。

纵观我国近年来规划建设的77个重大设施,34个已建成运行,部分设施综合水平迈入全球第一方阵。然而,我国大多数重大设施科普实践与国外的先进案例相比还有一定的距离,如缺少系统的科学传播措施,国内重大设施项目在拉动当地经济发展,推动乡村振兴方面案例较少。重大设施一方面推动了国家科技发展与创新,还兼具开拓科学文化新赛道、提升全民科学素养的重要作用。所以重大设施的科普功能有待深入挖掘,使之转化为社会、科技、人文持续发展的价值。从500米口径球面射电望远镜(FAST,以下简称“中国天眼”)工程勘察论证、预研、立项、建设、运行过程的科学传播,来总结归纳具有中国特色的重大设施科学传播模式,深入“老少边穷”地区开展多方位的民间科普、大众科普,坚定文化自信,把中国科技工程成功的经验提升为中国发展的理论具有重要意义。

科普是科学技术普及的简称,在我国,最早使用“科普”一词的是1949年中央人民政府政务院设立的科学普及局[2]。科学传播是以科学为话题的一种社会交流共享活动,与科普和传播学都有着密切的关系。科学传播是传播学领域的一个重要分支,拥有一套相对完善的理论和科学架构。科普活动主要是一种实践操作,而科学传播则能够利用传播学的概念和理论来支持科普工作,扩展科普的内涵,激发科普实践创新。从学术角度考虑,为便于和国际接轨,本文使用“科学传播”一词,更宽范围地拓展了传播学的理念和方法手段。不过在涉及一些具体的实践活动时,为了遵循我国传统表达习惯和参照某些文件通知讲话,依然采用“科普”一词。本文以“中国天眼”为例,讨论了重大设施科学传播的探索与实践。首次总结提出了“三出三进”科学传播模式,这一模式的成功实践将为其他重大设施的科学传播提供宝贵的参考,进一步将科学研究成果转化为社会和经济发展的动力,推动国家科技战略的深入实施,提升中国在全球范围内的科技文化影响力。

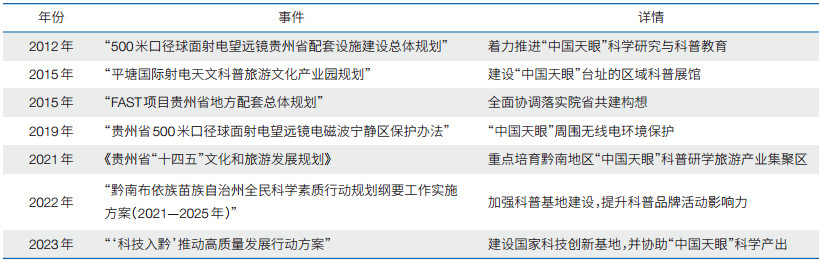

1 “中国天眼”的建设背景和成功意义国家“十一五”重大设施建设项目“中国天眼”是我国独立自主建设并具有中国知识产权的国家重器,国家总投入建设费11.5亿元。“中国天眼”的科学目标是探索宇宙奥秘、观测脉冲星、参加国际甚长基线射电干涉测量(VLBI)网观测、探测星际分子,以及搜寻可能的星际通信讯号[3]。“中国天眼”作为前沿导向的探索性基础研究的重大设施,是世界单口径最大、最灵敏的地空高科技智能设施[4],它将人类探测宇宙的视野推向新的深度[5];同时,“中国天眼”在国家重大需求方面也有重要应用价值,“中国天眼”的建设经验将对我国制造技术向信息化、极限化和绿色化的方向发展产生影响[6]。“中国天眼”的建设构想始于30年前的1994年(表 1),那时全球面临无线电环境干扰恶化,全世界的射电天文学家在日本京都开会提出尽快建设大射电望远镜,保护宇宙探索的窗口,延伸宇宙观测的视野[7]。

|

“中国天眼”项目自2020年国家验收以来,取得了一系列重大科学成果。其仪器综合性能超越了当时世界最大的美国阿雷西博305米口径的射电望远镜[8-9];“中国天眼”目前发现的新脉冲星数量已超过1 000颗,这相当于全球天文学家自1967以来发现4 000多颗脉冲星总数的1/4,“中国天眼”还发现了多次重复的快速射电暴,这极大地扩展了天文学家认识宇宙的新视野[10-12]。“中国天眼”的成功不仅成为中国科技创新发展的重要里程碑,也对推进世界天文学事业发展、开拓人类宇宙视野具有重大意义[13-14];而且还对我国重大设施建设,以及贵州教育、科技、旅游、科普和大数据产业的发展具有重要的推动作用[15, 16]。

“中国天眼”的构想于1994年提出,之后进行长达13年的预研究,到2007年才获得的国家发展和改革委员会批复立项,再到2016年主体结构的建设成功,期间经历了长达22年的艰苦卓绝的奋斗历程[17]。“中国天眼”作为典型的重大设施,具有建设周期长,投入资金巨大,牵涉中央到地方的多个层级的行政系统,还包含科学技术与工程的交织;它是一项超级复杂的系统工程[18],其开展的科学传播探索与实践是长期的,多维度、多层级链接了从发达城市到山野村庄,从首都北京到西南“老少边穷”地区,从平原到喀斯特地貌,从寒带到亚热带的气候巨大反差,这在世界科技发展历史上也是不多见的。因此,梳理总结“中国天眼”的成功科学传播经验,对于我国未来其他科技项目的建设具有借鉴意义,是一个值得挖掘与总结的样板案例。

2 “中国天眼”的科学传播模式 2.1 多层次立体科学传播结构,全域科学传播格局“中国天眼”工程建设和研究的科学家们走出实验室,开展科研学术交流、从事天文人才培养,积极参与公众和青少年的科学传播活动,打造“中国天眼”多层次立体科学传播结构,开拓全域科学传播格局。

2.1.1 学术交流类科学传播学术交流是重大设施开展科学传播非常重要的一环,国内外科技人员需要通过学术交流来了解其他领域的研究进展和面临的问题,与各领域专家进行科技成果分享与合作。围绕“中国天眼”开展的学术交流类科学传播主要分为2类,即天文领域的交流活动、跨学科领域的合作共享活动。天文学作为基础学科历来是重大理论突破和颠覆性技术的源头,其通过革新人类宇宙认知及推动科技范式跃迁,已成为具有战略价值的创新枢纽。除了中国科学院主办的国际射电天文论坛外,贵州省科学技术协会及贵州省有关部门还举办了将近百场天文科技活动。参与者包括来自海外的顶尖天文学家、国内天文学界与“中国天眼”工程相关领域的学者专家等,大家汇聚一堂共同开展密切的国际合作。

“中国天眼”建设涉及了众多高科技领域,如无线电天线制造、高精度定位与测量、高品质无线电接收机、传感器网络及智能信息处理、超宽带信息传输、海量数据存储与处理、大尺度钢架结构、超越国际工业标准的抗疲劳索网支撑系统、光机电自动化机器人等[19]。近年来,针对各领域需求,科技工作者开展“中国天眼”跨学科交叉应用的学术交流日益增多,例如:2021年,“中国天眼”对全球开放国际科学合作;2022年,开展跨界交流碰撞思想火花的“秒聚青科·走近中国天眼”创新论坛;2023年,举行“中国——东盟内陆开放经济合作与发展论坛”;每年在贵阳市举办中国贵阳国际大数据产业博览会等。“中国天眼”的学术交流类科学传播活动成为贵州高新技术产业对外合作交流的平台。还有,中国科学院院士和各职能部门负责人带头走出“大门”,通过“院士专家贵州行”和“科技入黔”系列学术交流活动,围绕“中国天眼”的需求开展调研,举办科技论坛、学术演讲、座谈交流,推动“中国天眼”的科学产出和科学传播。

2.1.2 天文人才培养与科普依托重大设施在高端科技人才培养上的资源特色,发挥跨学科合作共建优势,2014年,中国科学院国家天文台(以下简称“国家天文台”)与贵州师范大学共同签署了“FAST早期科学数据中心”,为FAST数据管理、数据综合分析与应用提供了重要支撑保障。黔南师范学院2013年成立院士工作站,聘请中国科学院院士李家明、武向平等著名天文学学者为客座教授;2016年开设了贵州省第一个天文学专业,与国家天文台签订联合培养协议,武向平担任该专业的带头人,培养天文学专业应用型人才。2020年,国家天文台与贵州师范大学共建的“南仁东班”,聘请中国科学院院士汪景琇任班主任,组织中国科学院专家授课、带领本科生和研究生参与天文学前沿课题研究。通过合作研究、开展各类天文培训等方式共建天文学科,联合培养科研科普人才。2021年,国家天文台与贵州师范大学签署共建“中国天眼联合研究中心”的合作协议,助力天文学科和天文教育事业发展;进一步,签订合作协议共建“天文大数据联合实验室”,打造天文大数据科研团队,联合培养更多运行“中国天眼”、分析“中国天眼”数据的专业人才,为“中国天眼”的运行和相关配套建设输送科技人才,同时也将贵州高校打造成国内一流的天文教育和天文科普基地。2024年,贵州省黔南布依族苗族自治州科技局还邀请云南天文台韩占文院士现场指导工作,并组织公众与中学生的天文学科普报告会。

2.1.3 公众和青少年科普通过建立信息共享平台,设计开发“中国天眼”APP、开通公众号,吸引公众参与天文科普研学,传播科学家精神、科学探索文化,激发公众和青少年对天文知识的关注和兴趣。基于建立的“中国天眼”科普基地、南仁东纪念馆、天文体验馆、天文时空塔等科普基础设施,开发以天文科普为核心的天文阅读品牌,开发天文探秘、时代楷模和“中国天眼”探索等课程,设计出丰富多样的天文科普研学路线,如天文科普+探险、“中国天眼”科普+民俗、“中国天眼”科普+非遗传承等多种研学路线。除此之外,还通过其他方式开展青少年科普工作。例如:开展基础天文课堂进校园的项目、天文科普教育的教材研发,建立天文科普活动室和天文社团,开展“中国天眼课堂”线上授课,还与清华大学天文协会等高校社团合作开展“上山下乡”的校园科普活动等;依托“中国天眼”的知识背景,开展全国中学生天文知识竞赛;围绕“中国天眼”选址、设计、建设、使用等方面的科学问题,举办征集建议活动;举办“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛的“巨型射电望远镜的设计”赛项,鼓励学生们进行天马行空的创意设计;举办“科创筑梦”全国青少年“中国天眼”观测方案征集活动。通过以上征集活动或学科竞赛,进一步推动公众和青少年科普关注度(图 1)。

|

| 图 1 贵州小学生正在开展天文科普活动 Figure 1 Guizhou elementary school students are participating in astronomy popularization activity 贵州省黔南布依族苗族自治州科技局和贵阳信息科技学院供图 The figure was provided by Science and Technology Bureau of Qiannan Bouyei and Miao Autonomous Prefecture, Guizhou Province and Guiyang Institute of Information Science and Technology |

“中国天眼”建设初期,为得到来自地方政府的场地、水电、建筑、交通、通讯、地质勘察、无线电频率保护等支持,促进“中国天眼”项目建设关键技术问题的及时解决,国家天文台与贵州省科技厅、贵州省各院校/企业合作组建攻关团队,在此合作基础上促成了中国科学院所属相关院所与贵州院校、企业建立长期合作关系,为贵州省新兴产业发展和“中国天眼”面向政府、院校和企业的高层次科学传播创造了有利条件,形成了一套“院省资源共建,中央地方联动”的有效科学传播策略,得到了当地政府、院校、企业的大力支持。

2012年,贵州省设立由国家天文台管理的贵州省射电天文台,贵州省黔南布依族苗族自治州专门设立天文局来支持“中国天眼”建设,“中国天眼”项目成员分别挂职黔南布依族苗族自治州副州长及平塘县副县长,其职责主要为协调指导“中国天眼”在当地的具体建设(如道路交通、煤水电气等),同时涉及了科研科普的部分工作,这从行政结构上确立了“中国天眼”科学传播的战略发展。

2015年,国家天文台与黔南民族师范学院签订了《中国科学院国家天文台·黔南民族师范学院战略合作框架协议》和《共建天文应用与科普基地协议》。此后,地方科研创新水平与科学传播产业链得到了全方位发展。国家天文台与贵州大学、贵州师范大学、黔南民族师范学院等高等院校开展多领域、深层次的合作研究,在天文学、通信、电子信息、大数据等领域为贵州省天文研究和技术服务业的大发展培养、输送科技人才和科普人才,为黔南布依族苗族自治州成为全球知名的天文科普示范基地奠定了坚实的基础。

“中国天眼”所在的贵州省曾是脱贫攻坚的主战场,随着“中国天眼”的建成和中国FAST射电观测阵列先导阵和扩展阵等项目的推进,相关的科学传播品牌也成为了地方文旅经济发展的引擎之一。

2.3 多领域科学传播合作,创新传播形式“中国天眼”在科学传播领域开展了广泛而深入的合作,探索出一条多元化、跨领域的传播路径;通过与文化、艺术、教育、媒体等多个领域的合作,形成了全方位的传播矩阵。①在文化与艺术领域,“中国天眼”与博物馆、科技馆、美术馆合作,打造联动展示平台,并与中国邮政集团公司合作发行《科技创新》纪念邮票及“中国天眼”系列纪念邮品;同时,与绘画艺术家合作创作《中国“天眼”》大型版画作品,以艺术形式展现科学之美。此外,“中国天眼”创新传播形式,走出传统模式,将科研数据和科技成果与中国传统文化进行有机融合。例如,“中国天眼”科研团队利用捕捉到的快速射电暴电波波形创作出声波音乐作品,让公众更直观地感受“宇宙琶音”,并将脉冲星电波波形信息谱成音乐,让人们倾听宇宙的心跳声。这些声波音乐作品被用于电视节目创作,使得宇宙之声得到广泛传播。同时,科研团队还将“中国天眼”收集到的天文数据和研究成果,仿照《千里江山图》《洛神赋画卷》《富春山居图》和《故宫图册》的画作风格,以中国传统绘画的形式呈现,进一步丰富了公众感知科学知识的视角。②在展会与活动方面,“中国天眼”积极参与文博会、科博会、服贸会等大型展会,通过模型展示、视频资料和互动体验项目,向公众介绍“中国天眼”在天文学领域的突破性进展。③在媒体与节目创作领域,“中国天眼”与电视台、话剧团等合作,出品了多种作品,包括中央电视台《国家宝藏·展演季》第3期“星汉灿烂”节目、先锋实验性音乐作品《天·眼》、现实题材动画片《天眼之父南仁东》、电视剧《中国天眼》和话剧《天眼之魂》,通过多样的形式传播科学精神。④在教育与研学方面,“中国天眼”与黔南布依族苗族自治州政府合作建立全国大中小学生研学实践教育基地,筹备“中国天眼”研学实践教育论坛,建设“时代楷模”南仁东先进事迹馆,并出版相关教学、科研和科普书籍,为青少年提供了丰富的学习资源。

在传播方式上,“中国天眼”的传播充分结合线上线下渠道,通过科研专家讲座、展馆建设、项目展示、开放日、科普大篷车等线下活动,以及广播电视、公众号、融媒体等线上平台,广泛传播科学知识。这种多元化的传播方式不仅提升了“中国天眼”的知名度,还促进了科学与文化、教育、艺术等领域的深度融合。

“中国天眼”的科学传播模式具有区域融合、产业融合、城乡融合的特点,通过与不同领域的合作,实现了科学知识的普及与协同发展,为其他科学项目提供了有益的借鉴。

3 “中国天眼”的科学传播的影响与效果有了“中国天眼”,曾经边远闭塞的黔南喀斯特山区已变成世人瞩目的国际天文学术中心、天文科普基地,“中国天眼”成为把贵州省展现给世界的新窗口,实践了重大设施与社会经济融合发展的新路径,将推进我国西部及全国的天文科普工作。

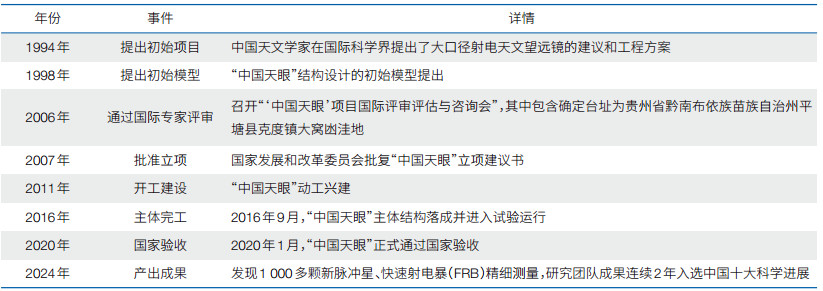

3.1 科技成果走出科研论文,走进国计民生基于“中国天眼”工程建设发展出来的科技成果应用于大型工程建设,对地方经济发展产生促进作用,如高抗疲劳拉索技术、防雷工程技术、“空中转接”大跨径柔性吊装及维护成套技术等已经应用于国民经济工程建设,建设了世界最高的北盘江大桥(图 2)。高铁、高架桥、高速公路与现代化机场的高速建设发展改善了地方交通造成的经济发展瓶颈,围绕“中国天眼”的建设而派生出的科技成果融入了人民的生活,促进了当地的经济发展。走进民生的科学传播形式,进一步深化了民众对重大设施建设的理解和认同。

|

| 图 2 “中国天眼”高抗疲劳拉索技术应用于世界最高桥——北盘江大桥 Figure 2 High fatigue-resistant cable technology of FAST telescope applied to Beipanjiang Bridge which is the world's highest bridge 柳州欧维姆机械股份有限公司供图 The figure was provided by Liuzhou OVM Machinery Co. Ltd. |

“中国天眼”对贵州省,特别是平塘县在科普旅游开发、移民拆迁、脱贫攻坚、人才教育、科技民生、生态环境保护领域起到巨大的推动作用,显著提升了贵州省的知名度及“中国天眼”周边居民的经济收入。“中国天眼”科技生态旅游成为撬动我国西南经济发展的支点。依托“中国天眼”项目的区域经济拉动和“中国天眼”工程的科学传播,彻底改变了人们对重大设施和基础研究项目“只烧钱、不挣钱”的刻板印象。“中国天眼”项目的配套建设极大推动了贵州当地的交通和通信的发展,也使人们的思想观念发生了重大变化,间接带动农村基础设施和公共服务的现代化,改变了当地民众对科学、文化的认知,以及精神面貌,也进一步推动了贵州文体事业的发展,如在全国“火出圈”的村BA篮球赛和村超足球赛的兴起。“中国天眼”带来的文体方面的意外收获,让边远山区人民群众深层次的思想改变,顺应了党中央发起的精准扶贫项目的落实,为乡村振兴与可持续化发展作出了“意想不到”的贡献。

4 “中国天眼”对国家重大科技基础设施开展科学传播的启示 4.1 整体布局,统筹规划在“中国天眼”的规划初期,有专家学者提出将科普与科技工程传播列入整体布局计划。早在2007年“中国天眼”立项以前,国家发展和改革委员会与贵州省发展和改革委员会通过各级评审会,反复建议“中国天眼”不仅局限于科学目标,还要通过项目启动、拉动当地的社会发展和基础建设,融合当地社会需求并与之接轨,这是重要的重大设施建设的“共赢”思路。在这些专家和国家相关部门的建议下,“中国天眼”的建设规划逐步完善,形成了一系列既符合科学目标又兼顾社会发展的举措。今天看来,这些举措切合实际、构思精巧独特,在关注“中国天眼”建设世界领先的天文设施的科学目标的同时,更关注重大设施巨额投入后如何为当地政府和百姓带来种种“实惠”,而这些都离不开行之有效的“中国天眼”科学传播探索与实践。例如,2009年,在中国科学院和贵州省人民政府的全面战略合作座谈会上,中国科学院院地理科学与资源研究所与贵州省旅游局达成了合作意向,将以“中国天眼”工程为示范区,在贵州省平塘县克度镇航龙村规划一个科普旅游景区。2021年中国科学院地理科学与资源研究所主持研究编制的《贵州省“十四五”文化和旅游发展规划》获得贵州省批复,规划“加速推进黔南山地旅游+天文科普”的开发建设,以平塘县“中国天眼”与亚洲最大的喀斯特天坑等景观为核心,建设国际天文科普旅游带,重点培育黔南布依族苗族自治州“中国天眼”科普研学旅游产业集聚区。

当地政府围绕着“观天探地,世界唯一”的天文旅游品牌,出台多个规划和政策,并成立依托“中国天眼”的贵州射电天文台、天文科研教育基地、服务小城镇发展规划、道路交通、旅游发展、环境保护、生态建设、防灾减灾9个项目工作组,规划建设了包括“中国天眼”瞭望台、十二星座栈道、霸王河景观带、国际射电天文体验馆、九号宇宙航天馆、南仁东纪念馆、FAST光影馆、中轴迎宾广场、天文时空塔、天幕商业街等项目的“平塘天文小镇”。这一系列举措蕴含了人民群众的智慧、各级领导与专家的运筹帷幄,使得名不见经传的贵州深山喀斯特洼地中的大窝凼村迅速崛起,成为中国著名乃至世界知名的科技生态景观。正是“中国天眼”的前瞻性整体布局,统筹规划的建设方案,为“中国天眼”的科学传播功能的开发、天文科普实施落地和产业融合发展奠定了重要的基础(表 2)。

在“中国天眼”所在地创建科技创新型民族特色小城镇,围绕以科研为中心,科研促进科普,科普反哺科研,促成科研科普相辅相成的良性循环生态,由贵州省政府,及其下属科教部门和黔南布依族苗族自治州政府,联合推动“中国天眼”科普建设,驱动各方面的协调发展。黔南布依族苗族自治州平塘县克度镇是贵州省首个实现现代科学与技术融为一体的旅游项目所在地,“中国天眼”的建成能够在相当长时期内适应科学深入研究,并且能够在保障“天眼”科研功能的前提下,利用射电望远镜无线电静默区的特点,在全球范围内首次推出“静旅游”的新型旅游模式,其在一定程度上奠定了克度镇科技创新型民族特色小城镇的地位[20]。该地区通过将科普旅游、地质旅游、民族风俗旅游和非物质文化遗产旅游相结合,保护“中国天眼”运行环境的同时,发展绿色经济,促进当地经济就业发展,实现了科技创新和科学普及双赢的效果。

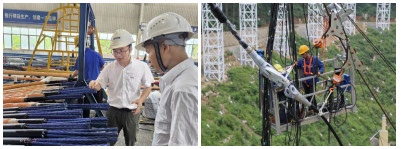

4.3 紧跟需求,产业联动基于“中国天眼”、平塘特大桥、天坑群景区特色资源,平塘的天文小镇提取天文、桥梁、地质三大科普要素,将“观天探地·世界唯一”的品牌内核全面应用于全域主题景观规划、沁润在国际天文科普旅游带建设与科普研学产品设计中[15]。通过挖掘少数民族的天文故事,结合当地少数民族文化特色,进行当地文创商品开发,如将天眼旅游品牌价值与非遗苗族银饰工艺技术相结合开发的“天眼”造型的装饰品等。紧跟当地经济发展的需求,联动全域特色元素,促进科普产业链条的延伸和融合发展。建立“旅游+”产业融合发展理念,政府及时出台政策,鼓励政府和民营投资配套建设,充分调动了人民群众的力量,为“中国天眼”科学传播的产业发展添砖加瓦。这一方面增加了当地就业,也盘活了当地经济,还推动了科技文化教育事业的发展(图 3)。

|

| 图 3 英国皇家科学院院士、爵士、“脉冲星之母”乔瑟琳·贝尔访问“中国天眼”期间参观少数民族的民间工艺作坊(a)并进行座谈(b) Figure 3 Dame Jocelyn Bell Burnell, Fellow of the Royal Society, Knight of the British Empire, and "Mother of Pulsars", visited the FAST site in Pingtang, Guizhou. During her visit, she toured ethnic minority handicraft workshops (a), and held a discussion on FAST popular science (b) 贵州省黔南布依族苗族自治州科技局供图 The figure was provided by Science and Technology Bureau of Qiannan Bouyei and Miao Autonomous Prefecture |

“中国天眼”的科普产业化发展需要品牌的支撑,因此在科学传播过程中,注重加强重大设施科普品牌建设,打造“观天探地,世界唯一”的天文旅游品牌,培育核心科普品牌、衍生科普品牌,形成“中国天眼”科普品牌体系化建设的规模效应;注重“中国天眼”建设过程科研团队科学家的故事收集,丰富“中国天眼”科普品牌的文化内涵,推动科学家精神内核的传播;“时代楷模”、“中国天眼”工程的首席科学家及总工程师南仁东,作为“中国天眼”科学家的杰出典范,其所倡导的自立更生和艰苦奋斗的科学家精神是“中国天眼”科普文化的重要组成部分[21]。文化软实力作为区域经济社会发展的根基和内涵,以其柔性创造力,为城镇发展提供了重要推动力[20]。通过品牌文化的确立,以文化旅游开发吸引世界各国天文学研究者和爱好者,使得“中国天眼”成为贵州省的一张世界级名片,也成为中国天文科普旅游的一个知名品牌,为长期的经济文化融合进行了有益的探索。

5 总结:“三出三进”的科学传播路径通过对“中国天眼”科学传播探索与实践经验的梳理,得出“三出三进”的科学传播路径,完成“最后一公里”的重大设施科学传播的实施路径。所谓“三出”行动,即科研专家走出实验室、科技成果走出科研论文、科技文化走出传统的传播形式。中国科学院是国家基础科学研究的主力军,专注于解决重大科技战略问题,如何将“高大上”的“主力军”的先进科学基础知识最大限度地服务于国家建设,这是科学传播必须解决的主要问题。因此,我们实施科学传播的“三进”方案,即科研专家走进企业学校、科技成果走进国计民生、科技文化走进边远乡村,将科学知识与科学精神传授给“老百姓”与“下里巴人”,将“论文写在祖国大地上”:落实边远山区的百姓科普,使他们接近科学、了解科学、学习科学、使用科学、支持科学;这好比是完成重大设施科普的“最后一公里接力”,其最终目的是提升社会发展能力。“三出三进”路径实施带来的启示包含在3个方面:①通过定制科普帮扶“老少边穷”地区,走进乡村小学、中学、大学,以及各级政府机构当中,让他们了解“中国天眼”科学目标,知晓国家宏伟的科技计划,彰显科普的知识和经济价值,让科学真正为人民大众所掌握,大幅提升地方科普能力和政府服务能力。②走出单纯的科研机构,走进党政机关,推动当地科技教育活动,把先进的科普社会理念带入乡村基层,让“中国天眼”在贵州的征地阻力减少,使得环境保护参与者增多。造就出天时地利人和的大好局面,赢得4 000万“贵人”全力支持并服务于“中国天眼”建设,这是促成“中国天眼”建设获得成功的重要举措;相辅相成地,“中国天眼”的成功也带动贵州经济的发展,营造出符合国家战略需求的中央与地方双赢局面。③依托“中国天眼”的科学创新内涵,从普及天文基础知识与发展天文旅游产业2个方面为切入点,探索出一条以大科学装置推动科技旅游与科普教育发展的道路。这一系列“中国天眼”科普行动加快了贵州的“旅游+”多产业融合发展,推进了贵州省黔南地区的经济发展,将平塘县建设成富有文化底蕴的世界级天文小镇,最终打造出“世界品质、中国气质、贵州特质”的国际天文科普旅游带。“中国天眼”的科学传播模式的成功,印证并增强了中国人民的“四个自信”;“中国天眼”作为可以创收的重大科技项目之一,树立了国家科技崛起的新模板,其建设和运行展示了中国重大设施研发和应用方面的卓越能力,为国际科学合作提供了新的契机,走出了一条将人类的科学事业与本国的经济社会发展相互融合的崭新道路。

致谢 论文完成过程得到了诸多同行的协助,在此一并致谢。特别感谢中国科学院空天信息创新研究院袁志宁对文章内容给出的指导意见;贵州省科学技术协会童辉、黔南布依族苗族自治州科技局安雪和赵瑞娟、黔南民族师范学院张小伟、中国科学院国家天文台朱明等多次组织参与“中国天眼”科普活动提供了大量原始照片;在科普实践过程中,柳州市科学技术协会、柳州第九中学、柳州欧维姆公司等单位的覃洁、汤运群、杨柳廷、罗凤娇、雷欢和陈助意在“中国天眼”的建设与运行期间一直关注并给予“中国天眼”科学传播莫大的支持;贵州大学、贵州师范大学、贵阳信息科技学院的师生也给予写作支持。| [1] |

陈夕朦, 郑念. 浅析大科学装置科普功能的实现. 科普研究, 2015, 10(5): 17-24. Chen X M, Zheng N. The ways to realize the function of science popularization of large scientific device. Studies on Science Popularization, 2015, 10(5): 17-24. (in Chinese) |

| [2] |

董仁威. 科普创作通览. 北京: 科学普及出版社, 2015. Dong R W. A Comprehensive Review of Science Popularization Writing. Beijing: Popular Science Press, 2015. (in Chinese) |

| [3] |

南仁东. 500m球反射面射电望远镜FAST. 中国科学G辑: 物理学、力学、天文学, 2005, 35(5): 449-466. Nan R D. 500 m spherical reflector radio telescope FAST. Scientia Sinica (Physica, Mechanica & Astronomica), 2005, 35(5): 449-466. DOI:10.3969/j.issn.1674-7275.2005.05.001 (in Chinese) |

| [4] |

Qiu Y H. A novel design for a giant Arecibo-type spherical radio telescope with an active main reflector. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 1998, 301(3): 827-830. DOI:10.1111/j.1365-8711.1998.02067.x |

| [5] |

闫振, 沈志强. FAST——脉冲星观测研究的利器. 科技导报, 2017, 35(24): 16-19. Yan Z, Shen Z Q. FAST: A sharp tool to do pulsar studies. Science & Technology Review, 2017, 35(24): 16-19. (in Chinese) |

| [6] |

南仁东, 李会贤. FAST的进展——科学、技术与设备. 中国科学: 物理学力学天文学, 2014, 44(10): 1063-1074. Nan R D, Li H X. Progress of FAST in science, technique and instrument. Scientia Sinica (Physica, Mechanica & Astronomica), 2014, 44(10): 1063-1074. (in Chinese) |

| [7] |

Nan R D. Five hundred meter aperture spherical radio telescope (FAST). Science in China Series G, 2006, 49(2): 129-148. |

| [8] |

Jiang P, Yao R. The latest progress of five-hundred-meter aperture spherical radio telescope. Science China Technological Sciences, 2022, 65(4): 987-988. DOI:10.1007/s11431-021-1968-9 |

| [9] |

Jiang P, Yue Y L, Gan H Q, et al. Commissioning progress of the FAST. Science China Physics, Mechanics & Astronomy, 2019, 62(5): 959502. |

| [10] |

Li D, Wang P, Zhu W W, et al. A bimodal burst energy distribution of a repeating fast radio burst source. Nature, 2021, 598: 267-271. DOI:10.1038/s41586-021-03878-5 |

| [11] |

Han J L, Wang C, Wang P F, et al. The FAST galactic plane pulsar snapshot survey: Project design and pulsar discoveries. Research in Astronomy and Astrophysics, 2021, 21(5): 107. DOI:10.1088/1674-4527/21/5/107 |

| [12] |

张承民, 崔翔翰, 王德华, 等. 脉冲星发现55年: 中国天眼展望. 科技导报, 2022, 40(24): 72-77. Zhang C M, Cui X H, Wang D H, et al. 55 years after pulsar discovery: Future of FAST telescope. Science & Technology Review, 2022, 40(24): 72-77. (in Chinese) |

| [13] |

Lyne A G, Graham-Smith F. Pulsar Astronomy. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

|

| [14] |

Lorimer D R, Kramer M. Handbook of Pulsar Astronomy. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2005.

|

| [15] |

刘欣雨, 龚捷. 被天文改变的小镇, 四川可以借鉴什么?. 四川省情, 2022, (10): 52-54. Liu X Y, Gong J. A small town altered by astronomy, What can Sichuan learn from?. Sichuan Provincial Conditions, 2022, (10): 52-54. (in Chinese) |

| [16] |

张承民. 中国天眼科普: 神秘的脉冲星. 北京: 清华大学出版社, 2019. Zhang C M. FAST Telescope Science Popularization: Mysterious Pulsar. Beijing: Tsinghua University Press, 2019. (in Chinese) |

| [17] |

彭勃. 天眼工程: 大射电望远镜FAST追梦实录. 上海: 上海科技教育出版社有限公司, 2021. Peng B. FAST Project: FAST Dream Chasing Record of the Large Radio Telescope. Shanghai: Shanghai Science and Technology Education Press Co., Ltd,, 2021. (in Chinese) |

| [18] |

朱博勤. FAST工程勘察技术理论与实践. 武汉: 湖北科学技术出版社, 2021. Zhu B Q. FAST Engineering Survey Technology Theory and Practice. Wuhan: Hubei Science and Technology Press, 2021. (in Chinese) |

| [19] |

南仁东, 姜鹏. 500 m口径球面射电望远镜(FAST). 机械工程学报, 2017, 53(17): 1-3. Nan R D, Jiang P. 500 meter Aperture Spherical Radio Telescope (FAST). Journal of Mechanical Engineering, 2017, 53(17): 1-3. (in Chinese) |

| [20] |

陈薇, 朱琳琳, 徐宁宁. 科技创新型民族特色小城镇文化保护与培育研究——以贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县克度镇为例. 广西大学学报(哲学社会科学版), 2022, 44 (3): 156-163. Chen W, Zhu L L, Xu N N. Journal of Guangxi University (Philosophy and Social Science), 2022, 44(3): 156-163. (in Chinese) |

| [21] |

王宏甲. 中国天眼: 南仁东传. 北京: 北京联合出版公司, 2019. Wang H J. FAST Telescope Nan Rendong Transmission. Beijing: BeiJing United Pulishing Co., ltd, 2019. (in Chinese) |