党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视制造业发展,作出建设制造强国的重大战略规划。经过10余年发展,中国制造业的发展取得举世瞩目的成就,制造强国战略目标“三步走”的第一个十年规划于2025年完成。随之而来的是,全球范围内对中国制造业进展的关注度日益升温,尤其是美国政府、学术界与媒体界对中国制造强国发展战略(以下简称“中国制造”)表示了极大的关切,通过发布多份研究报告、深度文章等形式全方位跟踪“中国制造”的实施动态。尤其以2024年9月时任美国参议员马尔科·鲁比奥(Marco Rubio)发布约2万字的深度长文报告为典型。该报告在充分认可“中国制造”取得显著进展的同时,暗含着美国将在制造业领域开展全面对华竞争,遏制中国发展的强烈意图。由此看,进一步梳理来自美国各界的相关文献,可以通过另一个视角评估“中国制造”的10年进展,以及透视美国对华遏制战略的重要关注点。

2025年是中国迈向“制造强国”战略目标的关键一年,将为实施“制造强国”第二步战略奠定坚实基础。中国制造的转型升级还有很长的路要走,中国“制造强国”建设必然面临着来自内外部的诸多挑战。特朗普第一个美国总统任期内打压“中国制造”,反而是“倒逼”中国制造越战越勇;在新的阶段,中国制造的发展将涉及与美国这一最大的竞争对手之间的互动、合作与较量。美国各界对中国制造业的评估分析既是美国对华战略的具体领域体现,也为中国制造业发展提供有益的外部借鉴。为此,中国需要提高对美国相关文献的重视程度,以全球视野重新审视中国制造的进展情况,在舆论、科技及产业链等领域以全新的姿态推进中国制造强国进程,为中国式现代化建设奠定实体基础。

1 梳理评估“中国制造”的美国文献历经数年的砥砺奋进,“中国制造”已步入收官之年,美国社会各界对此展开了广泛评估(表 1)。

具体而言,美国对“中国制造”的评估主体多样,涵盖政府机构、政治人物、智库和学术研究机构等。美国国会研究服务部作为官方评估的重要力量,对“中国制造”的实施方式进行了探讨,并从美国自身利益角度出发,提及中国制造业发展对美国技术领先地位和供应链可能带来的影响[1]。美国贸易代表办公室和美国国防部也分别强调“中国制造”为全球市场和美国国家安全带来的“隐患”[2, 3]。此外,鲁比奥[4]深入分析该战略的十大重点产业进展,并基于美国立场提出政策建议,涉及工业政策支持、监管放松以及对华贸易壁垒设置等方面。

美国智库组织同样对“中国制造”及其影响给予了高度关注。卡内基国际和平基金会研究认为,中国的政策目标不仅在于技术追赶,还通过供应链主导权来增强全球话语权,“扭曲”了全球市场竞争并加剧了地缘政治摩擦[5]。卡托研究所则提出,中国新工业政策对相关战略成果固然举足轻重,但市场化改革与庞大内需同样不可忽视,故美国模仿中国模式需保持警惕[6]。

与此同时,媒体平台和行业协会在传播和评价“中国制造”方面也发挥了作用。彭博社的一些报道重点关注中国在电动车、太阳能、半导体等战略领域的显著进展[7]。美国科研产出追踪与分析平台《自然指数》(Nature Index)发表文章,探讨了“中国制造”在推动中国城市的科学发展方面的成果,称该政策促进了地区技术转移和经济增长,但关键技术的创新仍面临挑战[8]。另外,美国的政策倡导型行业协会,如信息技术产业理事会(ITI Manufacturing)分析了该战略的进展,指出中国在国际上面临相关贸易手段的争议[9]。

通过对美国各界针对“中国制造”的评估内容进行分析,可以看到全球制造业领域的竞争与合作态势正发生深刻变革。这些评估反映出“中国制造”在实施过程中的政策优势,如在推动部分产业快速发展、提升技术创新能力等方面取得的成效;也揭示了面临的挑战,包括关键技术突破的困境,以及国际舆论方面的争议等;还展现了其广泛的国际影响,引发了美国在产业政策及贸易策略等方面的回应。这对于中国进一步推动制造业发展具有一定参考价值,同时也提醒中国在全球化进程中需要不断优化配套政策,积极应对国际竞争,以实现制造业的高质量发展。

2 美国社会对于“中国制造”的评估总体而言,从战略视角看,美国对于中国所取得的成绩给予了充分的认可,认为“中国制造”的目标已基本达成;从进展与差距视角看,美国认为中国制造在大多数领域进展显著,但是在少数领域仍有较大的发展空间;从博弈视角看,美国将“中国制造”视为中国进行地缘政治博弈的重要规划与行动计划。

2.1 战略视角美国认可“中国制造”对于中国发展的重要意义。“中国制造”被西方世界视为中国推动自主创新和实现经济转型的重要战略。美国外交关系委员会认为,该战略的核心目标是减少对外国技术的依赖,并推动高科技产业的自力更生 [10]。《自然指数》称,中国希望通过这一战略摆脱“世界工厂”的传统形象,转变为制造高科技产品的全球强国[8]。这一政策着重强调自主创新和提升全球技术市场中的竞争力,是对全球经济格局变化的主动回应。

此外,美国相关评论认为,“中国制造”是中国经济从资源依赖型向高附加值型转型的关键举措。美国外交关系委员会分析指出,该规划在帮助中国跨越所谓“中等收入陷阱”,实现从低附加值制造业转向高科技、高生产率经济模式的蜕变[1]。该规划被视作中国应对经济结构性放缓所采取的必要手段,其最终目的在于塑造国家经济的长期韧性和提升全球技术竞争力。

“中国制造”的整体完成度受到美国广泛认同。美国社会普遍对“中国制造”的推进成效予以肯定。鲁比奥[4]认为,“中国已达成其产业战略中为自身设定的目标”,且在造船业、高速铁路、电动汽车、能源和发电4个领域的发展成果已经领先世界。同年10月,彭博社也发布相关分析,认为实施近10年的“中国制造”已然成功,并称中国在电动车和太阳能领域已经成为全球领导者[7]。

2.2 进展视角中国制造在多数重点领域取得了显著进展,但尚未成为领军者。从“中国制造”锚定的十大重点产业发展方向①进展来看,美国新闻界多次提及中国在半导体和无人机等领域的快速追赶,且强调这一成就“在美国对其多年的科技限制下尤为显著”[7]。鲁比奥[4]表示,中国已经在航空航天、生物技术、新材料、机器人和机床、半导体5个领域部分实现了2015年所定下的目标,然而尚未达到领军行业的地位,且仍面临诸多亟待解决的问题与挑战。例如,该报告提到,在新一代信息技术领域,中国微芯片企业在传统芯片生产领域逼近全球主导,20—45纳米制程代工产能占比27% 且有望提升,但在关键技术上面临美国制裁风险。

① 指新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农业机械装备、新材料、生物医药及高性能医疗器。

2.3 差距视角中国制造在大多数领域进展明显,但是在少数领域距目标仍有些许差距。鲁比奥[4]称,中国在农业机械领域的目标尚未实现,表现出多方面的不足:中国未能培育出具有国际竞争力的农业机械制造商,农业机械化水平甚至出现倒退;农机行业还暴露出补贴欺诈和资金浪费问题,阻碍了政策成效的发挥。这与中国在其他制造业领域的卓越表现形成鲜明对比,显示出农业机械行业的特殊困境。

另外,美国战略与国际问题研究中心(CSIS)和布鲁金斯学会的联合报告提到,中国当前粮食安全面临重大挑战。耕地面积减少、水资源短缺对粮食生产能力构成长期制约,国内农业生产效率难以完全满足城市化进程的增长需求。尽管中国政府通过加强粮食储备、优化生产结构等方式应对这些问题,但从现有成效看,粮食安全形势仍面临较大的压力[10]。

2.4 博弈视角“中国制造”是中国开展大国博弈的工具。美国方面常从地缘政治竞争角度解读“中国制造”,认为其不仅仅是经济政策,而是中国在国际政治和经济领域扩大全球影响力的工具。这种解读主要集中在人民币国际化、科技竞争和地缘政治竞争方面。

(1)人民币国际化因素。“中国制造”被认为是中国更广泛经济战略的重要组成部分,与人民币国际化密切相关。卡内基国际和平基金会的报告指出,通过提升高端制造业竞争力,中国意图扩大人民币在国际贸易中的使用,从而实现“先贸易、再投资、最终成为储备货币”的战略目标[5]。

(2)科技竞争因素。美国国会研究服务部指出,美国担心这一政策可能削弱其在科技领域的全球领导地位,甚至导致先进技术、生产力及科研重心转向中国。同时,该部还认为“中国制造”不仅服务于经济竞争,还可能通过技术进步支持中国国防能力的升级,扩大其在军事和安全领域的影响力[1]。

(3)地缘政治因素。美国普遍认为“中国制造”可能改变全球技术竞争格局,从而削弱西方经济与政治霸权。举例而言,美国的商会组织提出该战略“利用国家资源在全球范围内改变和创造这些行业的比较优势”[11]。此外,“中国制造”与“一带一路”、数字人民币推广及国家安全导向的经济政策相结合,被解读为中国争取全球经济主导地位的整体努力。这种观点强调,中国可能通过制造业技术优势逐步取代美国在全球政治和经济中的“霸权地位”,从而引发其他国家对国际秩序变革的担忧[5]。

总之,西方认可“中国制造”在推动中国经济转型和增强自主创新能力方面的重要性,但质疑其战略深层意图——声称该政策不仅仅是国内产业升级的工具,更可能是中国扩大国际影响力、“挑战西方经济霸权”的手段。

3 透视美国各界评估“中国制造”的深层心理通过深入分析美国社会对于“中国制造”的进展评估,可以折射出美国对于“中国制造”发展战略,以及中国制造业快速发展的复杂心理。一方面,美国充分认可中国制造业近10年来取得的进步,但其中也夹杂着自身制造业受到中国快速发展的威胁而产生的恐惧心理。另一方面,美国认为虽然中国制造业在短期内取得了较大的成就,但是中国制造业在长期内并不能超越美国。美国必须正视来自中国的挑战,并迅速采取行动,以推动美国制造业的复苏,在尖端领域保持对华的制造业竞争优势。

3.1 对于中国制造发展成绩的认可对技术领域的认可。鲁比奥[4]指出,中国在44项关键技术中的37项中处于研究领先地位,并在智能制造领域表现尤为突出。此外,中国继续巩固其在基础工业投入方面的主导地位,在全球收入最大的企业排名中也占据重要位置,凸显了“中国制造”在推动技术突破和产业升级方面的实际成效②。

② West Orlando News. Senator Rubio Releases Report: The World China Made. (2024-09-21). https://westorlandonews.com/senator-rubio-releases-report-the-world-china-made/.

对执行方式有效性的认可。美国国会研究服务部进一步肯定了中国政府在推动高科技领域的全价值链发展方面的规模和范围,并指出中国政府通过一系列政策在关键的先进技术和新兴技术领域(如半导体领域)“引领整个价值链,而非仅仅其中某些环节”[1]。对未来可持续性的认可。国际社会认可“中国制造”在推动创新和可持续发展方面的潜力。《自然指数》认为,中国政府通过吸引外国研究人员和鼓励中国本土研究人员回国,加强了中国在技术创新领域的表现。同时,中国积极鼓励大学和研究机构申请专利并建立行业合作,使其在全球专利申请数量上居于领先地位。2022年,中国获得的人工智能相关专利数量是美国的4倍[8]。这些举措显示出“中国制造”在创新能力建设上的长期战略布局。

3.2 指责中国制造在某些方面的不合理行为对所谓“不公平贸易行为”的指控。美国批评“中国制造”的核心观点是该计划将政治优先作为导向,“扭曲”全球市场竞争[12]。布鲁金斯学会研究指出,中国将技术与经济政策视为增强国力和构建全球新秩序的关键,这一策略“深植于列宁主义、重商主义和民族主义传统”[13]。因此,“中国制造”被视为中国追求“富强”的延续,带有明显的国家属性。具体行为上,美国批评认为中国通过不公平贸易手段在高科技领域获得竞争优势。例如,美国信息技术产业理事会控诉中国在政策上对本土企业进行所谓“倾斜”,同时对外国企业设置本地化要求。该行业协会还称“地方保护主义行为和国有部门的产业政策进一步导致了市场扭曲,使中国企业在战略性行业中占据主导地位”[9]。

对自主创新的否认。美国认为“中国制造”虽提升了中国的研发能力,但实则加剧了外界对中国技术低质和非法手段的刻板印象,导致许多美国媒体和消费者保护机构借机指责中国依赖技术“剽窃”和“窃取”[9]。美国政界亦不乏强烈批评声。美国国会研究服务部认为,中国的自主创新更多是通过隐性利用外国技术和知识产权实现技术跃升,掩盖了中国企业的国家属性与战略目标[1]。鲁比奥[4]则指责中国通过“盗窃、市场补贴和战略规划”已在21世纪关键行业占据领先地位。

总的来说,美国视“中国制造”为技术追赶和市场主导的威胁,并通过战略叙事建构,将中国产业升级的正当诉求异化为带有“嫉妒”特质的情绪投射。这种情绪源自对中国崛起的焦虑与对自身地位的忧虑,导致舆论更多关注“技术剽窃”而非中国技术提升的方式和成效。

3.3 对于中国制造发展的警惕和恐惧威胁美国国家安全。美国将“中国制造”视为对国家安全的潜在威胁,担忧中国技术崛起会削弱其在全球的战略地位。卡内基国际和平基金会认为“中国制造”并非单纯的经济与技术战略,而是和军事目标紧密相连。该基金会称,在“军民融合”政策的推动下,民用技术领域的进步,即诸如人工智能、半导体和通信技术等方面的成果,极有可能直接为中国军方所用。此外,美国在中国高科技制造领域的资本投资也被认为可能间接支持中国获得军事相关技术,进而削弱美国的全球安全领导地位[5]。

威胁美国供应链安全。“中国制造”引发了西方国家对全球供应链安全的警觉。美国批评称,中国“通过技术投资、经济胁迫和贸易规则操控,试图将全球供应链的关键环节纳入自己的掌控”,而这种行为被视为“对西方技术和经济优势的侵蚀”[9],可能带来的供应链中断,甚至地缘政治冲突。面对“中国制造”带来的供应链风险,西方企业开始采取防御性调整措施,包括生产多元化、减少对中国的依赖,以及加强本土化策略[9]。然而,由于中国在基础设施、技术能力和规模化生产中的优势,完全摆脱中国供应链在短期内几乎不可能实现。

3.4 对于遏制中国制造业发展的傲慢美西方对于中国制造业崛起感受到威胁的同时,也对自身制造业的发展在一定程度上持有比较充分的信心,甚至在某种程度上是一种傲慢。美国认为自身制造业的发展必然会超越中国——“美国赢,中国输”是一条很难打破的“真理”,这在制造业发展上同样适用。鲁比奥[4]认为,“中国以出口和制造业为导向的发展模式在短期内取得了足够的成功,推动中国来到了技术前沿,但从长远来看,其成功程度还不足以帮助中国克服自身的结构性问题”。

美国能够阻止中国制造业在美国“后院”的立足。美国认为,“一带一路”发挥了中国对美国制造业出口中转站的作用。中国采取绕道共建“一带一路”国家和全球南方国家,再“转运”到美国的出口战略,以扩大在海外的市场份额。对于这种做法,美国认为自身或许能够阻止中国制造业市场份额在美国“后院”的扩大,阻挠中国制造“走出去”战略的实施和阻止中国制造海外市场的扩张。

美国认为自身在发展制造业上具有制度、人才、资金等优势。制度优势方面,美国基于世界强国的惯性思维和冷战时期对苏联的作战经验,认为美国的资本主义制度在冷战时期战胜了苏联的社会主义制度,如今美国在富有创新、充满活力的资本主义制度下,类似的胜利还会延续。发展要素优势方面,美国认为中国对国外的资金、技术、人才等需求较大,在航空航天的核心部件供应、生物技术制药产业发展、光刻设备、电子设计自动化(EDA)软件等领域对外国依赖较为严重,这将成为阻碍其发展的关键因素,也是美西方发展制造业与中国相比的优势和筹码所在。

与中国开展制造业竞争的决心。美国认为中国制造的快速发展已经在某种程度上超越了自身,并对自身制造业的发展形成遏制,对其经济发展、就业、社会福祉甚至国家安全产生了负面影响。并且,该战略是中国挑战其全球科技霸权的关键工具,尤其是在人工智能、半导体、智能制造等核心领域[8]。为此,美国必须采取一系列措施,防止与中国制造整体差距的进一步拉大。例如,通过采取加征关税、技术出口管制、加强知识产权执法、禁止高端芯片供应等措施,遏制中国制造发展,重振本国制造业以保持在全球制造业中的领先地位。鲁比奥[4]提到,美国必须采取紧急行动,保护自身免受所谓“中国侵害”,并重振其处境不佳的产业。在美国领先的半导体制造领域,美国应该采取更强有力的技术创新政策来对国内半导体产业发展和中美半导体产业竞争施加积极影响,以维持美国在半导体制造产业的优势,防止中国的半导体产业超越美国[13]。

4 更加自信地推进中国制造强国进程通过分析美国如何评估“中国制造”及其评估心理,可以看出美国已经充分认识到了来自中国制造业发展的挑战,并决心在制造业领域加大对华竞争力度。特朗普再次上台后,或许将出台更多打压中国制造业发展的措施,中国制造强国之路必将面临严峻的国际环境和来自美西方国家的阻挠和打压。对此,中国应在舆论、科技、全球产业链等领域做好全面应对,坚定不移朝着制造强国目标迈进。

4.1 舆论领域:适当扭转舆论风向,对冲海外舆论,自信讲述中国制造发展目前,美国对于“中国制造”取得的成就评价相对客观,但是仍然有诸多负面言论充斥其中。这会在国际舆论界影响中国制造的国际形象,引发一系列针对中国制造产品、企业等不必要的舆论事件和法律事件,不利于中国制造的长远发展和国际品牌价值的提升。对此,中国应警惕美西方对中国制造的抹黑、造谣,以及变相诋毁和“高级红、低级黑”等言论,在国际、国内营造有利于中国制造业发展的舆论环境。

(1)更加自信地讲述中国制造的发展成绩和经验。制造强国未来几十年的建设离不开中国智能制造的高端发展与中国制造的“走出去”与全球布局的深入。目前,中国制造已经初步完成了海外市场拓展,但是,与发达国家相比,中国制造急需实现在更广范围、更深层次和更高水平实现更加全面的全球布局。经过10年的发展,中国制造的实力已经获得国际社会的普遍认可,相关的知识产权、反垄断、外资准入等相关制度也逐步完善。中国应借此机会,对中国制造取得发展成绩加以适当的宣传,以提高中国在全球制造业发展中的话语权与影响力,为接下来中国智能制造“走出去”实现国际化发展提供国际舆论层面的支持。

(2)警惕海外对于“中国制造”的舆论打压,对于负面言论进行及时回应和反驳。建立健全的海外舆情监测体系,及时了解和分析国际社会对“中国制造”的态度和观点。围绕“中国制造”,举办系列国际论坛、展览会等活动,加强与外界社会在相关方面的探讨,增进海外社会对该计划的理解与认可。例如,在知识产权保护方面,积极讲述中国加强知识产权立法、完善知识产权法律保护体系等措施。在公平竞争方面,积极讲述中国近些年全面取消制造业领域外资准入限制、给予外资企业公平的市场准入待遇等措施。

(3)积极构建中国制造的国际话语体系。围绕产能过剩、补贴式发展等争议性敏感问题进行积极回应,同时要敢于、擅于提出有关制造业发展的议题;通过加强中国制造业发展的理论总结,宣传中国制造发展的成功经验,主动引领国际社会的讨论,掌握全球制造业发展的议题主动权。

4.2 科技领域:推进科技自主创新与高端制造升级发展前沿科技竞争将是未来中美竞争的主旋律。特朗普再次上台后,大概率将会加快中美科技博弈的节奏,采取一系列措施遏制中国科技的发展,限制中国从美国获取前沿技术。近日,美国国防部将宁德时代等企业列入“CMC清单”(Chinese Military Companies List),反映了美国在维护自身科技霸权和打击中国新能源行业、智能制造行业的企图。

(1)以产业创新带动科技自主创新体系建设,促进科技与制造业的融合发展。①不断拓展数字经济在智能制造方面的场景应用。继续加大高技术产业投资,大力发展数字经济,推动数字经济占国内生产总值(GDP)比重尽快超过50%,甚至达到60%。在这个过程中,促进新质生产力与制造业的双向融合应用发展,充分发挥智能制造对数字经济发展的引领作用。一方面,以高端制造为需求牵引,将庞大的制造业和产业的真实场景作为科技创新的“炼金石”,在不断地产业升级中加强技术升级。另一方面,不断拓展数字经济在智能制造领域的场景。2022年中国智能制造市场规模已超过5万亿元人民币,占数字经济比重约为10%,占制造业比重约为17%。未来,应推动智能制造占数字经济比重的进一步提高,尤其是提高航空航天、生物技术、新材料、高端芯片等高端智能制造在数字经济中的份额。同时,推动传统制造行业的智能化、数字化转型,提升智能制造在制造业中的占比超过20%,逐步达到30% 的国际领先水平。②在这个过程中,深化科技转化应用的体制机制改革,为新质生产力赋能制造业发展创造良好的制度条件[14]。近几年,中国的技术转移率③在稳步提升,但是与发达国家相比还有一定差距,尤其是专利转化率④仍有待提高。根据中国知识产权的数据,2023年,中国有效发明专利产业化率约为39.6%;而德国的专利转化率整体维持在80%以上,特别是在机械制造和汽车工业领域。为此,从技术转化的角度来看,应继续加大制造业领域的专利转化,尤其是发明专利的成果转化,通过完善知识产权保护制度,营造创新生态等举措,畅通技术与专利转化的链条,提升制造业的技术含量。

③ 技术转移率,衡量从研发(Research & Development,R&D)阶段到实际应用或商业化阶段的技术转化效率;它涵盖了广泛的技术成果,包括但不限于专利、技术诀窍、软件、工艺流程等。

④ 专利转化率,专门衡量申请专利后,最终实现商业化应用的比例。

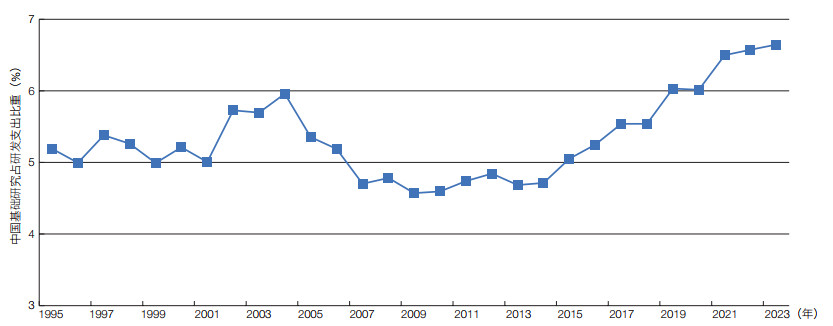

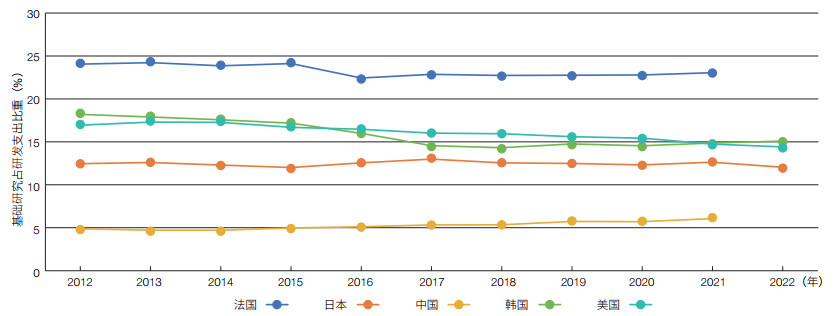

(2)加大研发投入和基础研究,不断释放创新潜能、激发创新活力。习近平总书记指出,基础研究是整个科学体系的源头⑤。基础研究水平代表了新质生产力的潜力,也是突破“卡脖子”问题的关键。目前,“中国制造”在高科技领域仍然对美西方有所依赖,尤其是在半导体等高端科技领域,美西方依然掌握着最先进的技术,因此存在“卡脖子”的风险,高端制造设备的突破尚需时间。因此,中国应继续加大研发投入尤其是基础研究的投入力度,抓住特朗普再次上台后大幅削减科研经费的机遇,缩小与美西方国家的差距。2023年,我国研究与试验发展经费支出(R&D)3.3万亿元,比上年增长8.1%,实现了10年翻三番地快速增长;研发投入强度提高至2.64%,同比上升0.09个百分点,已处于发展中国家前列,达到工业化国家的平均水平,未来应将研发投入强度提高至3%左右。2023年,基础研究经费占研发支出的比重为6.65%,同比提升0.33个百分点(图 1)。未来,要推动基础研究经费占研发投入的比重进一步提高到10%以上,整体接近美西方等科技强国投入区间的下限。目前,主要发达国家基础研究上的投入占比稳定在11%以上,其中美国、韩国在15%左右,法国高达20%以上(图 2)。

⑤ 习近平. 在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话.(2018-05-28). https://www.xinhuanet.com/politics/2018-05/28/c_1122901308.htm.

|

| 图 1 1985—2023年中国基础研究占研发投入比重的变化趋势 Figure 1 Trends in proportion of basic research in China's R&D investment from 1985 to 2023 数据来源:Wind数据库,中国人民大学重阳金融研究院 Data source: Wind Database, Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University of China |

|

| 图 2 基础研究占研发投入比重的国际比较 Figure 2 International comparison of proportion of basic research in R&D investment 数据来源:OECD研究与发展统计数据库(https://www.oecd.org/en/data/datasets/research-and-development-statistics.html)、OECD主要科学与技术指标数据库(https://www.oecd.org/en/data/datasets/main-science-and-technology-indicators.html),以及中国人民大学重阳金融研究院;其中,中国和法国2022年数据暂缺 Data source: OECD Research and Development Statistics (RDS), OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI), and Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University of China; the data for China and France in 2022 are temporarily unavailable |

特朗普再次上台后,通过加征关税、加强投资审查等贸易、投资限制措施减少对中国供应链的依赖,打压中国制造发展,进而改变中国制造的供应链全球化布局进程。基于国际国内形势,中国应重新审视当前的制造业全球布局与中国在全球制造业发展中的地位和互动关系,变“被动参与”到“主动引领”,走出一条由内生发展到国际拓展的制造业全球化新道路。在新的内循环发展水平上,推动形成中国制造海外新格局,以更好地应对不断变化的国际局势与全球风险形势。

(1)改变中国制造的国际发展格局,由“两头在外”转为“两头向内”。多项研究表明,国内市场已经逐渐成为促进中国制造产业升级的主要力量。2008年后,中国制造业升级动能转向以国内大循环为主,并在2013年左右,驱动制造业进入更高阶的循环增值过程[15]。为此,①应提升国内市场对中国制造的吸纳能力和牵引能力。“双循环”新发展格局下,应充分发挥中国国内市场在推动中国制造发展中的关键作用,使得中国国内市场成为中国制造的“主阵地”,提升中国制造发展的内生性、自主性和可持续性,减少对外部市场和外部资源的依赖。一方面,制定国家级和行业级中国制造品牌战略,提高中国制造品牌的国际和国内影响力,提升中国制造产品的国际竞争力与美誉度。目前,新能源汽车已经成为享誉海内外的中国制造产品,接下来,应加大力度培育以C919为代表的飞机、机器人、生物医药等中国制造产品,更好地满足中国消费者的消费需求。另一方面,整治智能制造行业的“内卷式”竞争,畅通中国制造的国内循环链条。应将智能制造行业的供给侧结构性改革和需求侧改革进行有效协同,通过释放国内需求来带动产业的有序创新和健康生产。②加大对外开放,吸引更多的外部资源,赋能中国制造的发展。在夯实国内制造业市场的基础之上,通过不断地技术创新和制造业产业升级,提升中国制造在世界产业链中的地位。同时,不断加大制造业的对外开放力度,以虹吸效应吸引更多的外资、人才、技术涌入中国制造市场,更好地为中国制造业的发展赋能。总之,中国制造业发展的全球格局将发生扭转,不稳定、外部依赖式的发展道路将转变为自主、内生的发展道路。

(2)推动中国制造“走出去”,开展全球化布局。近年来,中国制造业海外布局呈现快速增长态势,尤其是在东南亚、非洲、拉丁美洲等新兴市场和资源丰富地区。根据中国商务部数据,中国的对外直接投资(FDI)持续增长,制造业是主要的投资领域之一。但是,与美西方相对成熟的全球布局相比,中国制造海外布局在广泛性、多样性、渗透力等方面还存在着一定的差距。中国应在形成上述中国制造“双循环”格局之后,以新的姿态推动中国制造“走出去”,主动构建全球制造业产业链格局,引领全球制造业产业链重塑。为此,①中国应推动中国制造海外的多元化布局,将共建“一带一路”国家作为重点地区。研究表明,共建“一带一路”国家是我国制造业外循环增加值结构优化的主要参与者和推动者[16]。应以东南亚地区为基点,持续挖掘东欧、中亚地区的投资潜力,实现中国制造的多元化布局。同时,要加大布局力度,持续深耕新兴市场,发挥中国制造企业的作用,推动中国制造企业依据海外市场需求加大市场化的投资布局。②积极争取美西方市场,加大对相关企业的政策支持。尽管美西方市场面临的投资限制会比较多,但是美西方拥有较为成熟的市场和较多的发展机遇。中国应为相关企业提供税收优惠、融资支持和风险保障。同时,推动相关上下游企业出海,在海外形成发展合力,共享资源、共担风险,实现海外制造业的协同发展。

| [1] |

Congressional Research Service. Made in China 2025 and Industrial Policies: Issues for Congress. (2024-12-12). https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10964.

|

| [2] |

United States Trade Representative. China's Policies in the Maritime, Logistics, and Shipbuilding Sector. (2024-03-12). https://ustr.gov/sites/default/files/Section%20301%20Petition%20-%20Maritime%20Logisitics%20and%20Shipbuilding%20Sector.pdf.

|

| [3] |

U.S. Department of Defense. Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2024. (2024-12-18). https://media.defense.gov/2024/Dec/18/2003615520/-1/-1/0/MILITARY-AND-SECURITY-DEVEL-OPMENTS-INVOLVING-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA-2024.PDF.

|

| [4] |

Rubio M. The World China Made: "Made in China 2025" Nine Years Later. (2024-09-09). https://www.rubio.senate.gov/rubio-releases-report-the-world-china-made-made-in-china-2025-nine-years-later/.

|

| [5] |

Chivvis C, Cuéllar M, Medeiros E, et al. U. S. -China Relations for the 2030s: Toward a Realistic Scenario for Coexistence. (2024-10-17). https://carnegieendowment.org/research/2024/10/us-china-relations-for-the-2030s-toward-a-realistic-scenario-for-coexistence?lang=en.

|

| [6] |

Grabow C. What Senator Rubio Gets Wrong about Manufacturing and Industrial Policy. (2024-04-10). https://www.cato.org/blog/what-senator-rubio-gets-wrong-about-manufacturing-industrial-policy.

|

| [7] |

Weisenthal J, Alloway T. Almost 10 Years Later, China's "Made in 2025" Has Succeeded. (2024-10-31). https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-31/almost-10-years-later-china-s-made-in-2025-has-succeeded.

|

| [8] |

Conroy G. How 'Made in China 2025' helped supercharge scientific development in China's cities. Nature, 2024. DOI:10.1038/d41586-024-03522-y |

| [9] |

Robinson J. Is 'Made in China 2025' a Threat to Global Trade? (2024-09-12). https://itimanufacturing.com/made-in-china-2025/.

|

| [10] |

Dong K, Prytherch M, McElwee L, et al. China's Food Security: Key Challenges and Emerging Policy Responses. (2024-03-15). https://www.csis.org/analysis/chinas-food-security-key-challenges-and-emerging-policy-responses.

|

| [11] |

Institute for Security and Development Policy. Made in China 2025—Modernizing China's Industrial Capability. [2025-01-17]. https://www.isdp.eu/publication/made-china-2025/.

|

| [12] |

McBride J, Chatzky A. Is "Made in China 2025" a Threat to Global Trade? (2019-05-13). https://www.cfr.org/backgrounder/made-china-2025-threat-global-trade.

|

| [13] |

Doshi R. The United States, China, and the Contest for the Fourth Industrial Revolution. (2020-07-31). https://www.brookings.edu/articles/the-united-states-china-and-the-contest-for-the-fourth-industrial-revolution/.

|

| [14] |

王文. 全球科技竞争进入"高科技冷战时代". 中国科学院院刊, 2024, 39(1): 112-120. Wang W. Global technological competition enters high-tech cold war era. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2024, 39(1): 112-120. DOI:10.16418/j.issn.1000-3045.20231108002 (in Chinese) |

| [15] |

于蕾, 潘秋晨. 新发展格局下中国制造业价值链升级路径——基于里昂惕夫分解的测度分析. 复旦学报(社会科学版), 2023, 65(3): 166-178. Yu L, Pan Q C. Research on the upgrading path of China's manufacturing value chain from the perspective of the new development pattern: An analysis based on leontief decomposition. Fudan Journal (Social Sciences Edition), 2023, 65(3): 166-178. (in Chinese) |