张平宇.“振兴东北”以来区域城镇化进展、问题及对策[J].中国科学院院刊,2013,(1):39-45.

作者

张平宇

中国科学院东北地理与农业生态研究所 长春 130102,zhangpy@neigae.ac.cn

Zhang Pingyu

Northeast Institute of Geography and Agroecology, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130102, China

中国科学院东北地理与农业生态研究所 长春 130102,zhangpy@neigae.ac.cn

Zhang Pingyu

Northeast Institute of Geography and Agroecology, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130102, China

中文关键词

城镇化,城市转型,老工业基地,区域政策,东北振兴

英文关键词

urbanization, urban transformation, old industrial base, regional policy, Northeast China revitalization

中文摘要

自2003年国家实施振兴东北等老工业基地战略以来,在资源型城市经济转型、棚户区改造、老工业区改造、基础设施建设等方面取得了显著成绩,促进了城市转型和城镇化发展。但区域城镇化仍面临动力不足,城市群经济实力弱,资源型城市转型困难,乡村城镇化落后等诸多问题和挑战。根据区域城镇化形势、条件和任务,本文探讨了未来推进新型城镇化的主要对策,包括优化城市群结构,提升中心城市的国际服务功能;继续加强资源型城市转型和城市老工业区改造;大力促进乡村城镇化;探索农垦区、林区和沿边地区的特色城镇化途径;集约利用土地资源,构 建 区域城镇化生态安全格局。

英文摘要

Since the State implemented the Strategy of Revitalizing Northeast China and Other Old Industrial Base in 2003, a great achievement has made in following aspects such as resources-based city transformation, slum clearance and redevelopment, old industrial area regeneration, infrastructure construction etc, which has put forward urban transformation and regional urbanization progress. However, there are still some problems and challenges including lack of urbanization power, weak economic strength in urban agglomerations, difficulties for enhancing resources-based city and backward urbanization in broad rural area. In terms of situation, con-dition and task, this paper discusses main polices for future new type of urbanization in Northeast China,including countermeasures to optimize urban agglomeration structure and upgrade central city international servicing function; to keep enhancing resources-based city transformation and old industrial zone reconstruction; to energetically promote countryside urbanization;to seek right ways for agro-reclamation area, forest region and border area urbanization with local characteristics; to intensively use construction land and establish ecological security patterns for regional urbanization.

DOI10.3969/j.issn.1000-3045.2013.01.004

国家实施“振兴东北等老工业基地战略”已进入第10个年头,并取得了突破性进展,经济实力显著增强,社会民生明显改善,历史遗留问题基本得到解决。可以说这段时期是东北地区自改革开放以来经济发展速度最快、效果最好、人民群众生活水平明显提高、城乡面貌发生巨大变化的10年。出现在20世纪90年代的“东北现象”,其问题和症结根植于不同类型的老工业城市,振兴老工业基地,就是振兴老工业城市,就是在促进区域城镇化。近年来,东北老工业基地在资源型城市转型、城市老工业区改造、棚户区改造、塌陷区治理等方面取得了显著成效,上述方面形成了具有东北地区特色的城镇化机制、途径和模式,体现了东北老工业基地城镇化向深度推进,正在从传统城镇化转向新型城镇化。回顾“东北振兴”以来老工业基地城镇化过程,分析这段时期区域城镇化效果和问题,有助于把握东北地区城镇化特点和规律,探索未来老工业基地城镇化健康发展道路,实现2020年东北老工业基地全面振兴的目标。

2 “东北振兴”以来区域城镇化的进展2.1 区域城镇化水平稳步提高

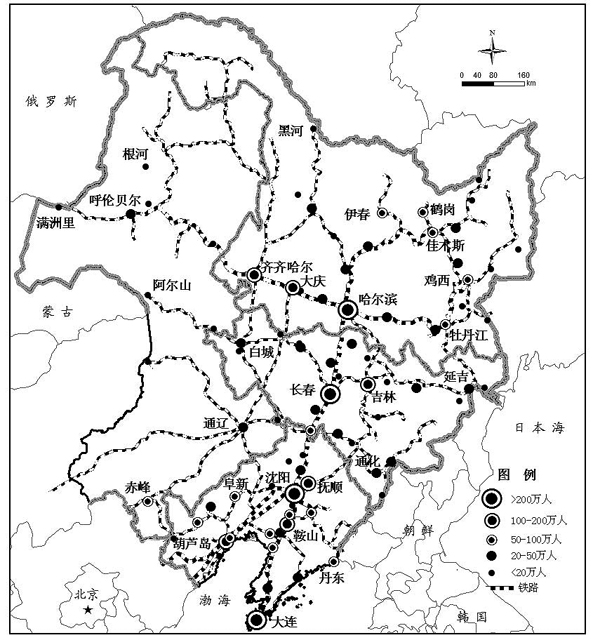

经历了近现代独特的区域开发和工业化过程,东北地区一直是我国城镇化水平较高的地区之一,区域城镇化率高于全国平均水平10个百分点左右。东北地区城市数量及其规模结构在全国城市体系中占有重要地位。1978年,东北地区拥有30个设市城市,区域非农业人口比重达32.76%。2000年城市数量增长到90个,区域非农业人口比重达46.55%。但1978—2000年,东北3省非农业人口年平均增长速率为0.69%,不但大幅度落后于东南沿海发达省市年均增长1.5%—2.5%的速度,而且还落后于全国平均水平[1]。东北地区的城镇化质量不高,中小城市发育不足,乡村城镇化落后,呈现出典型的城乡二元结构的特征。自2003年以来, 3省城镇化速度较前期略有提高,城镇化率呈现出较平稳的增长态势,2010年区域城镇人口比重达57.68%,高于全国平均水平约8个百分点,但同期人口城镇化速度仍低于全国平均水平。2010年东北3省地级及以上城市34个。根据我国城市规模等级的划分标准,市区人口在200万以上的超大城市有4个,100万—200万人的特大城市5个,50万—100万人的大城市21个,20万—50万人的中等城市4个(图1)。与2000年相比,城市规模结构发生变化,50万—100万人口大城市数量增加了5个,中小城市发展不足。依据相应年份国家统计局年鉴数据,沈阳、哈尔滨、长春、大连4个超大城市的市辖区人口占东北3省总人口比

图1 2010年东北地区主要城市分布图

重,在 2000、2005和2010年分别为12.66%、14.07%和15.1%,区域人口出现向超大城市和特大城市集聚的态势,人口城镇化质量有所提高。

2.2 城市群一体化发展趋势加强,大都市区城镇化呈现网络化发展

东北地区城镇化的核心地域由北至南分布着以哈尔滨为中心的哈大齐城市群、以长春为中心的吉林中部城市群、以沈阳为中心的辽中城市群和以大连为中心的沿海城市带,形成了“三圈一带”的空间形态,主导着东北地区城镇化空间格局。2009年以来,国务院相继批准了《辽宁沿海经济带发展规划》、《中国图们江区域合作开发规划纲要》、《沈阳经济区新型工业化综合配套改革试验总体方案》,把主要城市群变成国家区域战略的重点对象给予支持,加快促进了这些地区的城镇化进程,城市群地区的一体化发展趋势得到加强。辽宁沿海经济带在“五点一线”的基础上得到充实;沈阳经济区范围扩大到包括营口、阜新在内的8个地级市;而中国图们江区域开发的核心腹地延伸到吉林中部城市群。城市群一体化发展体现了城市政府间合作发展意愿,并因地制宜地采取了不同的城镇化对策和模式。比如沈阳市作为辽中城市群的中心城市,努力建立工业化与城镇化协调发展新机制,积极推进“一核五带”建设、促进同周边城市的“同城化”建设,打造37个新城新镇,并依托现有产业园区重点推进56个主导产业园区发展,形成网络化、层级式的产业与城镇分布格局。大连市提出了全域城市化战略,统筹城乡规划建设、统筹城乡产业发展、统筹城乡社会管理、统筹城乡收入分配,逐步实现全域基础设施网络化、全域基本公共服务均等化、全域村镇社区化、全域农民市民化等目标。吉林中部城市群以长春、吉林、四平、辽源、松原等地级城市为支点,加快推进产业分工合作和交通基础设施建设,打造一小时经济圈,长吉城际高铁开通运行对促进长春-吉林两市的经济社会融合发展已取得初步效果。哈大齐工业走廊建设带动了在产业开发区建设、城市和区域交通基础设施建设以及产业集聚扩散,哈大齐城市群人口和经济要素加快集聚,哈尔滨、大庆和齐齐哈尔3个中心城市的综合功能和地位明显提升。

2.3 资源型城市转型和老工业区改造的成效显著

2001年国务院确定辽宁省阜新市为全国资源型枯竭城市经济转型的首个试点城市,目前国家发改委已批准3批次试点城市,城市数量累计达 69个,东北地区 21个,占30.43%,此外另有9个城市享受政策。东北老工业基地资源型城市数量多、规模大、资源枯竭速度快,造成了东北资源型城市经济社会问题集中爆发,社会影响大[2]。以深化国有企业体制改革、培育接续替代产业、大规模改造棚户区和治理城市塌陷区为重点,列入试点的资源型城市经济转型取得了显著成效。我国资源型城市经济转型迫于自身经济衰退和社会发展矛盾,而同期世界范围内的城市转型升级成为大趋势,所以资源型城市经济转型是在国内外城市经济转型升级大背景下展开的,有较先进的理念。资源型城市经济转型首先要建立现代产业体系,把发展接续产业和发展替代产业结合起来,形成多元化、可持续的产业结构;其次是完善城市功能,把城市由矿区(林区)向城区转变,发挥资源型城市作为区域中心城市的作用。比如,随着阜新市城市功能不断完善,其在辽西北地区的中心城市地位有所提升;辽源市已初步建立起现代产业体系,成为吉林中部城市群的新秀。总体上看,东北地区主要资源型城市都探索出符合自身特点的转型发展路径,初步摆脱了经济社会发展困境,城市转型向深度和广度推进。

沈阳铁西区作为“东北现象”的典型代表,20世纪90年代经历了严重的衰退。进入21世纪,沈阳铁西区改造取得了突破。2011年地区生产总值突破1 000亿元,10年间年均增长33%;公共财政预算收入超过100亿元,年均增长34.5%;城镇居民人均可支配收入由2002年的6 700元提高到2011年的2.3万元,成为东北地区第一经济强区。沈阳铁西区改造创建了老工业城市搬迁改造的新模式,即“铁西模式”,有着重要理论意义和实践参考价值。以沈阳铁西区改造为典范,吉林市哈达湾等一些集中连片老工业区也都在积极推进城市老工业区改造,并取得了初步成效。

2.4 基础设施建设加快,城镇化物质环境改善明显

“东北振兴”10年也是城市和区域基础设施建设规模最大、升级最快的时期。大规模进行高速铁路、高速公路、机场、港口等基础设施建设,极大地增强了城市间的联系,促进了城市群地区的一体化发展。例如,2012年12月开通运行的哈大高速铁路客运专线,从哈尔滨至大连,纵贯东北3省4大城市群核心地域,全长904公里,最高时速可达350公里,将强化东北地区城镇化“三圈一带”空间格局,对提升东北地区城镇化水平有深远的意义。这期间沈阳、大连、长春和哈尔滨都展开了城市轻轨和地铁建设,沈阳地铁已开通2条线路,其他3个城市地铁即将建成并投入使用,将会明显地改善城市交通状况。此外,大规模的棚户区改造、塌陷区治理、暖房子工程、集中供热、城市河道治理、园林绿地建设等,极大地改善了城市物质环境,基本改变了20世纪90年代破败的城市景象,展现出美丽繁荣的现代城市形象。

3 当前东北城镇化存在的主要问题与挑战3.1 区域城镇化动力不足

工业化和城镇化是现代人类经济社会发展必然经历的过程。工业化是城镇化的根本动力,而城镇化又反作用于工业化,两者相辅相成,相互促进,要协调发展。随着工业化和城镇化进入中后期,产业结构升级,现代服务业成为城镇化的主要动力[3]。东北老工业基地是我国工业化优先发展地区,由于受优先发展重工业以及计划经济时期“先生产,后生活”城市建设指导方针的影响,城市化质量不高,城市服务业发展落后[4],城市功能不健全,乡村城镇化严重落后。实施“振兴东北战略”以来,区域城镇化有所加速,但人口城镇化速度仍较慢,工业化对城镇化拉动力不足[5]。这期间以解决历史遗留问题为工作重点,主要进行了国有企业体制改革,工业发展以改造升级传统优势产业为主,路径依赖明显,新兴支柱产业培育不足,工业结构依然偏重,资金和技术密集,对劳动就业贡献较小。大部分地区乡村地区工业化落后,包括工业化、城镇化和农业现代化的“三化统筹”尚未形成强大动力,总体上看,过去一段时期人口城镇化动力,主要来自于包括房地产业在内的第三产业发展[6]。

3.2 城市群处在发育期,整体实力还比较弱

东北地区的4个城市群在人口和经济规模上都偏小,由于城市群内城市间产业结构雷同,缺乏经济合作,城市同质化竞争明显,还远未形成一个有机整体,缺乏对外竞争力[7]。从空间上看,辽中城市群与辽宁沿海城市带、吉中城市群与哈大齐城市群可进一步整合,形成两大城市群,但受历史和现实体制的制约,相当长时期内仍会维持现有格局。目前4大城市群势力范围还未最终稳定,仍处在发展演变过程中。所以,在新的国内国际因素影响背景下,更加现实的问题是进一步明确4个城市群内部各城市主要职能,促进分工协作,积极发展中小城市,构建合理的城市等级规模结构,引导人口和经济要素有序集聚扩散,尽快建立起城市群内部一体化发展机制。

3.3 资源型城市经济转型任务依然艰巨

东北地区资源型城市种类多、数量大,超过1/3的城市为资源型城市。尽管过去10年资源型城市转型取得了重要的阶段性成果,解决了企业破产、下岗失业、社会保障、棚户区改造等紧迫问题,但资源型城市尚未全面步入可持续发展轨道,转型任务依然艰巨。目前多数资源型城市产业层次仍较低,经济发展主要依赖于资源型、劳动密集型产业,污染重、高耗能等行业还占有较大比重,接续和替代产业培育十分缓慢,尚未形成规模,发展前景存在不确定性。经济转型的内生动力不足,较依赖国家的援助性政策、资金和项目。历史遗留的体制机制问题仍未彻底排除,城市更新改造和矿区环境整治任务仍十分繁重,可持续发展的长效机制尚未完全建立。特别是前一阶段取得的转型成果尚需下大力气加以巩固。比如棚户区改造改善了市民居住条件,但如何扩大就业,建立可持续生计,仍需较长时间加以解决。此外,从各地区横向比较来看,资源型城市仍是经济社会发展最落后地区,与发达地区的差距还在扩大。

3.4 城镇化的资源利用效率低,生态环境影响大

“振兴东北”掀起了新一轮区域大开发热潮。从区域城镇化角度看,这一过程主要表现为各种级别、不同类型的开发区爆发式增长,大城市空间快速扩张。根据中国城市统计年鉴数据,2003—2010年的7年间,东北3省34个地级市城市建设用地面积增长了24.96%,增长速度是前7年(1996—2003年)的2倍;这期间主要城市的城市建设用地面积扩大了50%以上。借助各种类型规划,受土地财政的刺激,区域振兴演变成了“圈地运动”、“造城运动”,许多开发区面积小则几十平方公里,大则数百平方公里,占用了宝贵的耕地和生态用地。出现了开发区土地长期闲置、开发密度偏低、房地产业用地偏大、工业和服务业用地偏小、土地利用效率偏低、局部地区生态环境影响大等问题。这些都表明,现阶段的城镇化方式粗放,呈现外延式扩张的特点,可持续城镇化面临挑战。

3.5 乡村城镇化严重落后

相对于大城市、特大城市的快速发展,东北地区县域经济发展缓慢,导致包括县城在内的城镇发展建设落后,城镇规模偏小,功能不健全,基础设施短缺,居民生活条件普遍较差。以省域城镇化水平较高的辽宁省为例,全省包括县城在内有610个建制镇,建成区内积聚人口只有540万人,总人口仅占全省人口的12.8%,大部分建制镇镇区人口在5 000人以下,县域城镇化水平不及全省平均水平一半[8]。乡村城镇化落后的根本原因是第二、第三产业发展不起来,城镇建设缺乏财政支持。乡村城镇化难点是建立起城乡经济的紧密联系,把农村经济纳入到城市经济系统中,因地制宜建立城乡经济一体化发展机制。

3.6 城镇化的社会服务和管理水平低

东北老工业基地受计划体制影响深刻,对政府和单位的依赖思想重,不善于用市场经济办法经营管理城市,城市社会化服务和管理体制改革滞后,中小城市和小城镇的公共服务能力更加落后。在城镇化过程中,政府更偏好大规划、大项目、大工程,把主要精力放在招商引资、征地拆迁和出让土地等工作上面。城市物质环境改造较快,而软环境建设跟不上;不善于高效利用已有的城镇化的资源和条件,更缺乏体制机制创新。新城、新区成片崛起,而生产和生活服务设施不配套,整个城市的运行效率偏低。

4 未来东北地区城镇化的战略对策

根据2011年4月公布的全国第六次人口普查数据,2010年中国城镇人口6.6亿人,城镇化率达到49.68%,这意味着世界人口最多的国家已有一半的人口居住在城镇。依据世界城镇化规律,城镇化率超过50%,城镇化速度将逐渐放慢,外延式增长将逐渐停止[3,9],取而代之的是以内涵式、质量型的城镇化方式为主。相对于其他地区,东北老工业基地城镇化速度趋缓,未来要以转变增长方式,促进城市经济社会转型,提高城镇化质量为核心,走与新型工业化相适应的新型城镇化道路, 把东北老工业基地建设成经济繁荣、社会文化事业发达、人居环境优美、城市职能明确、空间布局合理、大中小城市协调发展的现代化的人居环境系统[10]。

4.1 优化城市群结构,提升中心城市的国际服务功能

科学规划设计以沈阳、大连、长春和哈尔滨为中心的4大城市群,依据新型城镇化的内涵与战略要求,统筹城市群内部大中小城镇发展条件、优势和问题,规划城市群内部的城镇数量及规模等级、职能分工、空间布局,疏解中心城市人口和产业,从根本上解决中心城市人口膨胀、交通拥堵、房价高、就业难、看病难、入学难等大城市病。积极推进城市群基础设施一体化建设,加快打造城乡一体化发展的节点城镇,培育壮大一批专业化分工明确的中小城市。上述4大中心城市在东北亚地区具有重要的影响力,要发挥科技和智力资源优势,确立和巩固各自的国际分工,提升这些城市在国际金融、商贸、科技、文化、体育等方面的地位,促进城市基础设施建设和城市管理水平提高。大连市要加快东北亚国际航运中心和国际物流中心建设,促进城市金融、商贸和文化产业的升级,带动辽宁沿海经济带乃至整个东北地区对外开放。沈阳市要与周边城市共同打造世界领先的现代装备制造业基地,提升其对东北地区金融、商贸、物流、交通、科技和文化产业等引领作用。长春市要与吉林、松原、四平、辽源进一步整合,发挥整个地区对图们江地区国际开发中的支撑和引领作用,加强东北亚地区经贸合作平台建设,完善国际交通、商贸、物流基础设施。哈尔滨市要打造成对俄经贸文化交流的综合平台,全面完善和提升城市基础设施和国际服务功能,成为辐射远东地区最重要的区域中心城市。

4.2 继续加强资源型城市转型和城市老工业区改造

加大对资源型城市接续产业和替代产业发展的支持,优化产业结构,培育新兴产业,建立多元化现代产业体系[11]。加强区域经济合作,在对外开放与合作中寻找新的经济生长点。加大对科技、人才和教育方面的支持,增强区域创新能力。以增加就业岗位为目的,积极发展社区服务业,巩固棚户区改造成果。完善城市综合功能,增强城市对区域综合服务能力。继续加大资源型城市生态环境整治,采用先进技术循环利用废弃矿产资源。

东北地区目前仍存在一些城市老工业区,城市物质环境衰败,以及积淀了大量历史问题和矛盾,迫切需要旧城改造[12]。对这类地区改造的目标是实现其向新型城区的转变。要从整个城市各个功能组团的协调发展出发,确定老工业区发展方向和功能转换定位,明确要素转移与置换的途径;因地制宜选取改造模式,兼顾好各方面利益,稳妥搬迁改造;注重工业历史文化遗产保护和再利用,科学治理污染土地和地下水,恢复其生态与环境功能。

4.3 大力促进乡村城镇化

东北地区中小城市发展不足,根源是乡村城镇化落后,城镇成长缓慢。乡村城镇化主要靠两股动力,一个是县域工业化的拉力,一个是农业现代化的推力。县域工业化的拉力来源于大城市产业向县域转移以及县域新兴产业发展,吸纳农村劳动力;农业现代化推力来源于农业专业化和规模化经营,释放农村劳动力。把城镇规划好建设好,会将这两股动力带动的人口和经济要素汇聚到县城及广大城镇中来,促进乡村城镇化发展。要把握大城市产业升级时机,积极承接产业转移,构建城乡经济一体化产业体系。加快城镇投融资、户籍、就业、医疗、社保、住房、入学等方面的体制机制改革,为农村人口进城提供政策保障。发挥东北地区农业资源和生产技术的优势,加快农村土地承包流转制度改革,促进农业生产资本的规模化经营;组建农村经济合作组织,促进农业产业化和市场化,提高农业生产机械化、信息化和标准化水平,加快农村劳动力向城镇转移。

4.4 探索农垦区、林区和沿边地区的特色城镇化途径

东北地区城镇化有3种较为特殊的区域城镇化类型,即农垦区、林区和沿边地区的城镇化。这3类地区的城镇化条件有明显的差异,农垦区和林区还面临着体制改革任务。近年来这些地区的城镇化势头强劲,均在探索特色城镇化道路。黑龙江农垦区面积达3.54万平方公里,2011年调出商品粮190亿公斤,对保障国家粮食安全的作用极其重要。农垦区城镇化要以保障粮食生产能力持续提高为宗旨,走农业现代化、产业化与城镇化协调发展的道路;加强区域合作,优化城镇体系结构,完善城镇服务功能,培育城市文化精神,提高城镇化质量。林区城镇化要充分发挥林区生态优势,综合开发利用森林资源,大力发展木材深加工、林特产加工养殖和旅游业,加快城市经济转型,建设功能齐全、特色鲜明的林区小城镇[13]。沿边地区城镇化有多方面的经济政治意义,要合理进行口岸城市职能分工,积极扩大中心城市规模,促进人口和经济集聚,加快口岸和城市基础设施建设,提升城市商贸服务功能,带动边境地区经贸合作。

4.5 集约利用土地资源,构建区域城镇化生态安全格局

东北地区城镇人口主要集聚在东北平原中部的粮食主产区,须十分重视集约节约利用土地资源,为粮食生产保留最优质的黑土地[14]。严格控制征地指标,加大对土地利用监管,提高土地使用效率和效益,遏制大城市蔓延扩张;加大对废弃工农业生产用地治理,推进旧城改造,挖掘建设用地潜力。加强对沿海地区和中部城市群的空间管制,构建可持续的生态安全格局。完善区域土地利用规划、城镇体系规划、城市群规划和城市总体规划等,形成与主体功能区规划相适应的国土空间格局[15]。保护好滨海、滨湖、河道等重要湿地生态系统,注重城市公园、绿地和生态廊道系统建设。