邓伟,方一平,唐伟.我国山区城镇化的战略影响及其发展导向[J].中国科学院院刊,2013,(1):66-73.

作者

邓伟

中国科学院成都山地灾害与环境研究所 成都 610041,dengwei@imde.ac.cn

Deng Wei

Institute of Mountain Hazard and Environment, Chinese Academy of Science, Chengdu 610041, China

方一平

中国科学院成都山地灾害与环境研究所 成都 610041

Fang Yiping

Institute of Mountain Hazard and Environment, Chinese Academy of Science, Chengdu 610041, China

唐伟

中国科学院成都山地灾害与环境研究所 成都 610041

Tang Wei

Institute of Mountain Hazard and Environment, Chinese Academy of Science, Chengdu 610041, China

中国科学院成都山地灾害与环境研究所 成都 610041,dengwei@imde.ac.cn

Deng Wei

Institute of Mountain Hazard and Environment, Chinese Academy of Science, Chengdu 610041, China

方一平

中国科学院成都山地灾害与环境研究所 成都 610041

Fang Yiping

Institute of Mountain Hazard and Environment, Chinese Academy of Science, Chengdu 610041, China

唐伟

中国科学院成都山地灾害与环境研究所 成都 610041

Tang Wei

Institute of Mountain Hazard and Environment, Chinese Academy of Science, Chengdu 610041, China

中文关键词

城镇化,战略影响,发展导向,山区

英文关键词

urbanization,strategic effect,general directions,mountain areas

中文摘要

山区约占我国陆域面积的70%,45%的人口聚居在山区。长期以来,由于缺少国家层面的科学统筹和引导,山区城镇化进程缓慢且基本处于无序状态。党的“十八大”提出“确保到2020年实现全面建成小康社会宏伟目标”。山区贫困面广、贫困程度深,目前我国对山区的发展和保护主要通过农业政策和扶贫政策来实现,对山区发展的促进作用有限,在国家层面上尚缺少面向山区发展的战略性的引导政策。山区城镇化是加快山区发展不可逾越的阶段,是国家城镇化发展战略的重要组成部分,是国家扩大内需的最大潜力所在,也是实现山区与全国同步建成小康社会的关键所在。然而,山区特殊的自然社会经济特征使得山区城镇化面临多重挑战,山区内部的巨大的差异性也使山区城镇化不可能以同一个模式推进,但其总体的发展导向应是一致的。本文在分析我国山区城镇化现状及其对国家战略影响的基础上,提出了我国山区城镇化战略的基本导向和政策需求 。

英文摘要

Mountains encompass nearly 70% of the total land surface of China and are home to approximately 45% of the China’s population. For lacking of scientific planning and guidance, urbanization in the mountain areas is disordered and unplanned. The 18th national congress of communist party of China proposed the goal of building a well-off society by 2020. However, most of the mountains are poverty-stricken regions. Till now, there are no strategic policies aimed at mountains in the national level, the existing mountain policies are limited to agriculture as well as poverty alleviation and result in the impact of these policies on mountain development is less pronounced. Urbanization is not only an insurmountable historical stage in the process of mountain development, but also an important part of urbanization of whole China. More than anything else, urbanization is significant path to achieve the goal of building a well-off society of mountains with the national synchronized by 2020. However, urbanization in mountain areas faces enormous challenges such as remoteness, fragile ecosystem, and mountain hazard because of its complex topography. Considering the inner differences of mountains, a uniform urbanization pattern in mountains is not existent, but the general directions for urbanization of mountains are concordant. In this study, firstly, the current situation of urbanization in mountain areas was analyzed; then we discussed probable influence of mountain’s urbanization on the national development strategy of China. After that, we mapped out a general direction for urbanization strategy in mountain areas. Finally, the countermeasures were proposed.

DOI10.3969/j.issn.1000-3045.2013.01.007

党的“十八大”提出“确保到2020年实现全面建成小康社会宏伟目标”,近来中央经济工作会议也明确提出,积极稳妥推进城镇化,着力提高城镇化质量。而实现这一目标的关键在山区。山区城镇化是国家城镇化建设的重要组成部分,是国家现代化建设的历史性任务,是国家扩大内需的最大潜力所在。如何因势利导,趋利避害,科学构建山区城镇合理格局?如何使山区中小城镇(小城镇群)的布局与区域经济发展和产业布局紧密衔接?山区城镇化如何与山区资源环境承载力相适应?这对明确我国山区城镇化战略和发展导向,对健康持久地推动山区城镇化建设意义重要而深远。

1 山区城镇化的现状和制约因素1.1.1 城镇化水平低

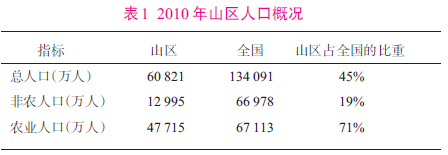

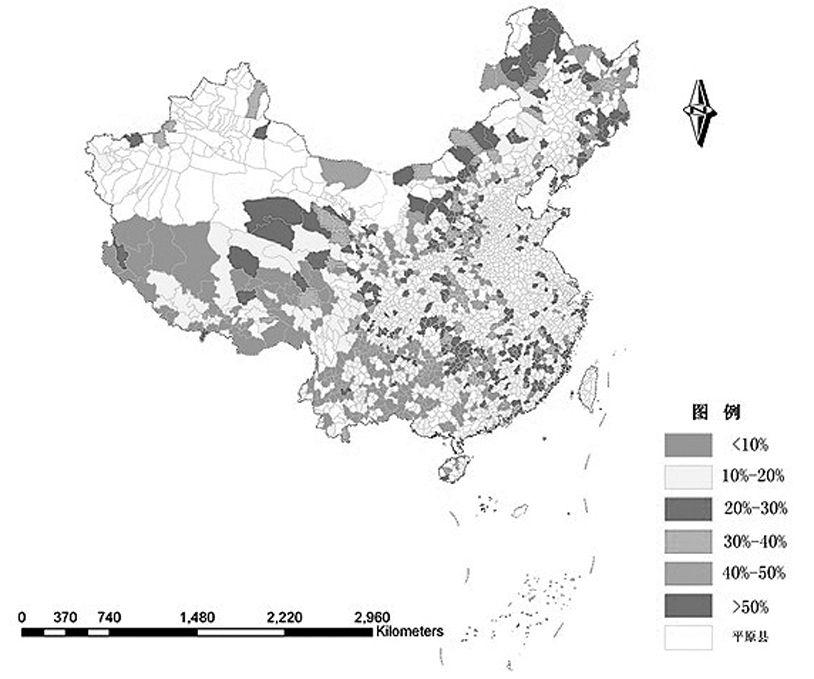

近年来,随着我国工业化、现代化进程的快速推进,约占我国陆域面积70%的山区的城镇化进程也在加快,但其城镇化水平仍远低于全国平均水平。据《中国县市社会经济统计年鉴2011》(国家统计局农村社会经济调查司编著),全国共有2 856个县级行政区划单位(未包括台湾地区),其中山区县级行政区划单位1 429个。2010年,山区人口为6.08亿人,占全国总人口的45%。其中非农业人口1.29亿人,城镇化率为21%,远低于同期全国49.5%的水平(表1,图1)。

图1中国山区城镇化水平空间分布图(资料来源:2011年中国各省市统计年鉴及中国县市社会经济统计年鉴20111.1.2 城镇规模小

山区城市以中小城市和小城镇为主,规模较小、功能单一。2010年,山区县级市和建制镇的数量分别为211个和11 051个,分别占全国县级市和建制镇总数的17%和57%(表2)。

1.1.3 城镇化多呈无序状态

长期以来,山区城镇化发展不仅缺少国家层面的科学统筹和引导,山区城镇规划体系不健全,致使目前山区城镇化基本处于无序状态,特别是随着人口的增加,人地矛盾日益凸显,现有城镇人口超载,城镇空间布局规模适宜性、人口适度性问题十分突出。如舟曲受特大泥石流灾害造成大量人员伤亡不无与过度的城镇人口规模有关。山地城镇规划的短视化和浅薄化,也使山地城镇特有的山水人居环境及传统建筑地域文化几乎丧失殆尽[1]。

1.2 制约因素1.2.1 基础问题

(1)生态环境的脆弱性。随着近年人口的增长、资源的开发及在全球变化的综合影响,山区出现资源环境压力增大、生态环境稳定性下降、人地矛盾日益突出的问题[2]。而作为人类活动最密集的城镇化过程,包括一些基础设施建设的工程开控,对地形和环境的强烈改造,也导致山区生态与环境的脆弱性进一步增加,给山区生态环境安全及可持续发展带来多重挑战。

(2)边缘性和封闭性。山区因地形复杂和交通不便,在空间联系上大都呈现“偏远化”或处于大都市的“边缘”地带,游离于经济中心之外,发展明显滞后。

山区城镇空间关联性也相对偏弱,其内外经济联系较少,要素流动的速度很低,对周边的带动作用小,中心城镇的辐射作用不明显。山区城镇系统这些离散性质,使得山区城镇空间组织具有封闭性、局限性、不平衡性特征。

1.2.2 贫困问题

山区是“三农”问题的集中地区,贫困问题突出。如太行山区、秦巴山区和横断山区东部(川滇黔接壤地区),有国家扶贫重点县115个(占55.2%)。其人口压力大、资源开发粗放、城镇化水平低,整体城镇化率仅为19.2%,人均GDP为15 045.40元, “三农”问题非常突出和尖锐,同时包括如何解决少数民族地区的发展问题,是国家转型发展攻坚的重要地区[3]。

1.2.3 能力问题

大多山区城镇产业结构单一,经济功能偏弱,经济实力有限,辐射力弱,难以带动山区经济快速发展。尽管资源型城市一度发展较快,但长期忽视其他产业的发展,缺乏城市应有的集聚功能与持续效应。整体看,山区城镇的经济社会功能基础薄弱,内生动力不足,带动力不强。

1.2.4 法规问题

国际山地国家山区发展的成功实效印证了制定和实施山区发展的专项政策与法规,对指导和推动山区的建设与发展极为重要。瑞士于1974年出台了《山区投资法》(Law on Investment in Mountain Regions),对山区基础设施及公共服务建设投资提供法律保障。实施以来,共资助了8 000多个基础设施项目,不仅极大地改善了山区人居环境,也为商业等相关要素向小城镇集聚提供了基础。阿尔卑斯山区于1997年成立了“年度阿尔卑斯小城镇协会(The Alpine Town of The Year Association)”,促进了山区城镇建设对山区自然资源和人文景观保护与协调[4,5]。巴伐利亚州是“二战”后德国最为贫穷落后的山区,但通过制定《城乡空间发展规划》,在全州境内统一相同的交通、教育、医疗保健、居住等条件,逐步构建起完整的产业体系,使巴伐利亚州发展成为德国经济最强、生态环境最为宜居的地区[6]。除此之外,奥地利、法国、意大利、罗马尼亚、乌兹别克斯坦等国家都出台了相应的山区法。作为世界上最大的山地国家,我国至今尚无一部针对山区发展的法律法规,制度的缺失也是造成目前我国山区一系列生态环境及社会经济问题的重要原因。

1.2.5 政策问题

阿尔卑斯地区是山区城镇化的典范。虽然阿尔卑斯山区城镇化起步较晚,但20世纪70年代起,通过扶持发展旅游业、高度专业化的制造业,阿尔卑斯山区小城镇已融入欧洲乃至全球经济体系当中,这得益于从欧盟、到国家及地区层面的多层次、完善的山区政策体系的支持。

长期以来,我国对山区的发展主要是通过农业政策和扶贫政策来实现的[3]。早在1986年,我国就提出了秦巴山区、武陵山区、乌蒙山区等18个集中连片贫困地区的概念,并开展了对这些地区有针对性的扶贫计划,典型的标志是国家“八七扶贫攻坚计划”的实施。近10多年来,我国的山区政策开始发生转变,逐步从以补偿为主转为综合发展[4],并提出了“区域发展带动扶贫开发,扶贫开发促进区域发展”的基本思路。

虽然目前我国山区政策开始从单一补贴的扶贫政策向包括经济、农业、教育、社会保障、基础设施等综合开发和区域发展方向转变,但在政策的制定和实施过程中多是通过单一部门,尚未实现跨部门联合,在国家层面上也缺少面向山区发展的战略性引导政策,现有政策对山区发展的指导和促进作用有限。

2 山区城镇化对国家战略的影响

国家预期2020年全面建成小康社会,在此进程中,加快全国城镇化体系建设,提高城镇化水平和质量,对促进和实现国家小康战略目标尤显重要。毋庸置疑,可持续的山区城镇化对国家战略的影响意义极为深远。

2.1 山区城镇化对全国城镇化战略的影响

山区城镇化是全国城镇化一盘棋中的重要组成部分,是国家城镇化战略格局的整体组分,不可缺失,更不能忽视、轻视。我国山区城镇化水平远低于全国平均水平,76%的山区县城镇化率在30%以内。如此城镇化发展水平的不平衡性,对社会整体发展能力的提升及其可持续性的影响是极为深刻的。山区城镇化进程过缓过慢必将严重拖住全国城镇化的后退,必将会激发地区差距拉大等社会深层次问题,严重阻碍社会进步、和谐与稳定。科学推进山区城镇化建设与大格局的形成,是提升全国经济社会功能的基础,是国家城镇化战略的本质要求。

山区城镇化是增强、完善和提高国家城镇化体系整体功能的关键,是协调推进国家经济社会健康持久发展的关键。国家城镇化战略不仅带动山区城镇化建设步伐,而且山区城镇化又促进了国家城镇化战略的整体性提升。毫无疑问,没有山区城镇化就不可能实现国家城镇化的战略目标,就不可能有国家整体的现代化,现代化社会体系就难以全面建立。

2.2 山区城镇化对建成小康社会的影响

山区是农村的重点分布区,也是“三农”问题的凸显区,是全面建成小康社会的艰难所在。如川滇黔接壤的乌蒙山区52%为贫困县(区、市);秦巴山区73%为贫困县(区、市);太行山区33%为贫困县(区、市)。山区是我国连片特困地区,我们必须要正视相当部分山区的落后与贫困。要从根本上解决这些影响和制约全局发展的重大社会发展问题,必须要紧紧依靠山区城镇化为农村发展提供重要的动力。山区城镇的带动作用、辐射作用和促进作用,都将有效地整合自然资源和社会要素资源,促进生产力发展,提高公共服务体系能力和效率。通过城镇带动,形成区域发展活力,提高山区社会综合发展水平,实现集中、连片地解决山区贫困问题的能力,促进全面小康社会的建设与建成。显而易见,山区城镇化水平与进程直接影响小康社会建成的进度和质量。

2.3 山区城镇化对区域统筹协调发展的影响

山区城镇化对社会均衡发展、安全发展与和谐发展至关重要,是区域统筹协调发展的重点内容之一。山区城镇化格局的合理性是区域统筹协调发展的架构基础。山区城镇化格局不仅是社会组织的空间形态表现,更是多种社会功能的富集,而这种社会功能更多体现在区域空间联系的紧密性和密切性,促进资源和要素的合理流动,有利于形成和增强特色产业优势与规模发展的合力,形成市场竞争力,避免资源浪费和低水平发展。

山区城镇化是提升山区发展的动力引擎,是缩小地区差距、分享现代社会发展成果的推进器。合理的山区城镇布局可以集聚多种资源要素,统筹多种利益关系,驱动产业发展,惠及民生,促进社会的进步与公平,实现社会管理的协调与优化。

2.4 山区城镇化对西部大开发战略的影响

我国山区发展问题的重点、难点在西部,加快山区城镇化无疑对全面推动西部大开发战略的实施是重要的促进。由于西部大开发必须兼顾好生态保护,特别是在国家主体功能区划中禁止开发和限制开发的地区,山地生态健康是维持国家生态安全的生态保护大局。很显然,国家城镇化发展的本底生态支撑和安全屏障命系于西部地区【7】。如何兼顾好保护与开发的双重目标,科学地加快西部山区城镇化建设是重要的途径。通过推进符合西部山区特点、文化传统等的新型城镇、特色城镇建设布局,特别是旅游城镇建设,给环境移民创造生存空间和生产、生活条件保障,加快土地合理流转,促进人口合理聚集,促进生态经济发展,提高特色产业支撑能力。通过加强西部山区城镇化建设,可进一步带动基础设施建设,进一步提高公共服务质量和效率,更广泛地惠及民生,进一步促进提升西部地区社会经济综合发展能力,进一步向资源节约、生态友好、节能环保、低碳循环的可持续发展方面迈进。

3 山区城镇化战略的基本导向[8]3.1 特色导向

在加快推进山区城镇化的过程中,必须把“走中国特色的城镇化道路”与“走山区特色的城镇化道路”有机结合起来。我国山区地跨热带、亚热带、温带和寒温带等自然地带,经度跨越近62度,加之地形西高东低的三大地形阶梯地貌大格局,从宏观上控制着我国山区城镇分布的海拔高度,更控制着山区城镇建设的区域环境和自然条件,凸显山区城镇人居环境和水、土、气、生等发展条件的区域性、多样性和复杂性。为充分体现山区城镇发展和区域环境的协调关系,提升山区城镇发展的永续性潜能,山区城镇化战略必须体现山区特色,体现差异方向,走特色路线,其中很重要的决定因素是地区的区位、经济社会发展水平和文化多样性。随着山区城镇的快速发展,山区城镇与乡村,山区农业与工业、山区资源与环境之间的交互作用日渐增强,社会构成的单一化被打破,生态环境与资源开发之间,工业文化与农业文明之间,地域文化与外来文化之间,政府目标与民间意愿之间,种种交互、碰撞、冲突、协同等纷至沓来,这无不与山区城镇功能定位、驱动能力和发展模式息息相关,为此,在不断认识、甄别这些文化内涵、功能、驱动力、发展差异的过程中,必须走山区城镇之于文明功效、之于经济发展、之于民生促进、之于生态维护、之于文化传承的特色道路。

3.2 嵌套导向

嵌套是山区城镇空间布局和发展战略的突显形式,往往以公路和河谷等分隔线为纽带,串联和嵌套不同城镇规模、不同城镇等级以及相同城镇不同功能区的山区城镇发展方式。由于山区生态脆弱、环境容量小、山地灾害风险大、城镇空间狭小、用地紧张等制约性,是山区城镇建设有别于平原地区城镇圈层发展的最大差异。因地制宜、因势利导、串珠嵌套是山区城镇化道路的客观要求。这种客观性就要求:

(1)在地形地貌大格局中制约下的嵌套。除三大地形阶梯对山区城镇化发展总体格局的约束外,山区地形起伏性、高程差异性、气候地带性,使得山区城镇大多沿河、沿谷、沿路布局,表征了山区城镇发展直接受制于地形空间和用地条件约束。因此,山区城镇化需要充分体现山区城镇发展空间在地形格局中的串珠和嵌套特征,做到山地与山城协调统一的发展。

(2)在资源环境承载容量约束下的嵌套。山区资源环境的多样性、复杂性决定了山区城镇发展支撑条件的多样性和规模等级的层次性,而山区以生态屏障作为主要功能的国家生态安全根基,标志着山区城镇化规模要在不同生态功能区、不同资源环境承载能力的容量内建城、兴城,必须做到山城发展与其容量的协调统一。

(3)在城乡统筹目标下的嵌套。城镇化建设本身并非终极目标,最终目的是发展生产力,缩小城乡差别,共同提高城乡居民的物质和精神生活水平。因此,山区城镇化过程是城乡融合的过程,是山区城镇体系的完善过程,构建科学合理的山区城市、中心镇、一般建制镇、乡镇、行政村、自然村等不同等级和不同节点的城镇体系,才能推进城乡政治、经济、生态、人口、文化及空间融合,做到城与乡的统筹协调发展。

3.3 质量与效益导向

“十八大”报告要求,到2020年“城镇化质量明显提高”,而城镇化的质量提高,需要改变传统的城镇化发展方向和模式,逐步将城镇化建设引领到新型城镇化的道路上来,也就是要以科学发展观为指导,发展集约化和生态化模式,增强多元的城镇功能,构建合理的城镇体系,最终实现城乡一体化发展。由于我国山区集高山与河谷、高原与坝区于一体,自然条件分异显著,城乡差距大,区域不平衡,而且山区生态环境脆弱性、敏感性强,其微小的变化对山区经济发展的承载能力和城镇建设容量的影响具有放大效应。对此需要以城镇化为主线,提高城镇化质量为目标,从我国山区实情出发、因地制宜出发,坚持以人为本的协调与可持续发展理念,走渐进式、生态化、集约型、融合型、多样型城镇化之路。一是在培育山区工业化、信息化和农业现代化潜力和特色化基础上,加快现有山区广大村镇就地建城的步伐,坚持质量与效益的统一,提升山区村镇的城镇功能,就地消化转移农村劳动力,促进农民市民化。二是根据山区生态和景观资源优势,确立山区城镇发展的生态观,实行绿色发展战略,构建环境友好型的生态城镇、生态园区、生态产业体系,建设生产发展、生活富裕、生态优美的新山区。三是根据山区地形地貌特点,坚持资源节约,提高资源效率,推进水、土、能源资源集约利用,促进人口与城镇、产业与城镇协同集聚,加快建设资源节约型城镇、低碳型城镇和紧凑型城镇。

3.4 安全导向

山区城镇特别是西部山区城镇受山地灾害(滑坡、泥石流、山洪等)、地震危害的风险极大,尤其是在人类活动加剧、气候变化和极端天气影响下,山地灾害的社会风险渐趋增大,保障山区发展和基础设施安全的重要意义不言而喻。汶川地震之后的次生山地灾害、舟曲特大泥石流灾害等都留下了极为沉痛的经验教训。因此,山区城镇的安全性是山区城镇布局、城镇建设和可持续发展战略的优先法则。作为山地大国,山区地质地貌条件的复杂性、山地灾害的多发性和高风险性,是城镇建设与发展的主要客观制约性。如何择优利用、适应山区地质环境条件,防治可能出现的环境地质问题,最大程度化解山地灾害对城镇的危害风险,建立建全山地灾害预警体系,保障山区城镇的安全和可持续,是山区城镇化发展战略必须坚持的法则。

4 山区城镇化的政策需求和建议[9]4.1 推进山区城镇化的三个先行4.1.1 科技先行

研究山区城镇化是我国经济社会发展的重大需求,是山区发展的必然所求,是科学研究服务国家战略的集中体现。因此,从理论、实践层面都需要深化探索、系统研究。尽管目前国内不同研究机构、不同领域的专家对山区城镇化开展了一些相关研究,但这些研究是分散的、局部的、不系统的,急需在山区城镇基本理论、方向、政策等方面的系统创新,进而指导山区城镇发展实践。4.1.2 规划先行

历史经验和发展规律表明,城镇建设必须规划先行,规划是基础,是关键,规划得好才能建设得好,发展得好,管理得好。山区的城镇建设不仅要与山区的自然条件和自然环境相适应、相协调,而且还要与山区内部、与平原地区之间国民经济和社会发展规划相衔接、相融合,要兼顾地域文化、民族文化的传承,阐明山区城镇建设的性质、规模、等级,确立山区城镇化定位以及在全国城镇化中的角色和作用,按照整体协调与城乡融合原则,可持续与区域统筹原则,科学规划,科学布局。中央和地方政府、各级部门要充分认识高起点山区城镇化规划对防止盲目建设、减少资源浪费、提升城镇品位与功能的重要意义,要用长远眼光看待山区城镇化建设规划对山区资源、环境、经济、社会和历史文化的重大影响,进一步增强规划意识,在全社会形成重视规划、信守规划、依照规划推进城镇化建设的良好法规准则。

4.1.3 制度先行

在城乡二元体制基础上启动城镇化,面临农民市民化的成本消化难题;在集体所有制基础上启动城镇化,面临失地农民再就业的难题;在房价透支背景下启动城镇化,面临农民进城如何安居的难题;在收入差异显著基础上启动城镇化,面临农民生计稳定的难题;在移民文化发育不足情况下启动城镇化,面临农民如何融入本土市民的难题。制度建设滞后,是包括山区和平原地区在内的城镇化过程中面临的较为突出的问题,是推进城镇化的重要瓶颈。实现山区城镇化需要一系列制度和政策来支撑,包括户籍制度与公共服务和社会保障制度改革、农村土地制度创新、产业政策的试验示范、调整中央和地方之间的财政分配关系、行政管理体制、人口政策以及生态功能区推进机制等。针对山区这一特殊区域、针对山区农民这一特殊群体,农民向市民转换涉及制度创新的难度大,需要处理中央和地方的关系、城市和小城镇的关系、本地人口和外地人口的关系。因此,推进山区城镇化,必须要考虑我国山区的特殊性,在制度建设保障上加强、加深探索,大胆在山区先行先试。在山区城镇化发展初期阶段,对山区这一自身能力薄弱的特殊区域,国家政策引导优先,区域帮扶优先,制度实验和示范优先,促进山区城镇空间化向社会化的大转变,实现制度实质城镇化。

4.2 推动山区城镇化的三个重点基础工作4.2.1 山区城镇基础数据平台建设

面对目前山区城镇分类标准的争议,对山区城镇的概念、科学内涵、标准进行准确界定,建立山区城镇在我国各行政单元内的数量、分布面积、高程等基础信息数据。建立以山区县域行政区划为单元,涵盖水文、土地、气候、植被、自然资源、自然灾害、土壤侵蚀与土地退化等自然属性数据库,以及涵盖山区人口、教育、卫生、基础设施、经济与社会发展的城镇社会经济属性数据库,构建我国山区城镇资源、环境、社会经济研究与管理的基础信息平台,满足我国山区城镇规划研究、发展研究、决策咨询的需要。

4.2.2 山区城镇安全风险区划

山区城镇面对的灾害风险差异明显,认知山地城镇灾害风险特征,建立山地城镇等级规模和风险约束下的基础设施安全体系,建立匹配的城镇基础设施和应急工程,首先必须科学评估城镇受自然灾害威胁的程度,开展危险性和风险区划,根据灾害类型、发生频度及空间特征和危险性分区,开展城镇选址、规划与建设布局研究,确保山区城镇建设安全和持续。其次,为防止山区城镇建设引起的灾害给城镇安全带来的威胁,需要评估山区城镇的自然环境与城镇空间结构、经济结构等方面的关系,评估区域自然环境与城镇建设的适宜性和适度性关系,确立山区城镇安全保障与应急的匹配关系。

4.2.3 山区城镇体系建设规划

我国山区是自然灾害胁迫的高风险区,全国脱贫的攻坚区,解决“三农”问题的难点区,全面建成小康社会的瓶颈区,少数民族发展的重点区。因此,山区城镇体系建设规划作为全国山区发展战略的重要组成部分,将山区的社会、经济、自然作为一个大系统,放到全国城镇化战略中统筹思考、统筹谋划,迫切需要对其长远发展进行总体规划,这既是山区发展的必需,也是全国城镇化战略不可或缺的重要组成部分。