人工智能与人类社会是一个共性的互动关系。

人工智能本身无法负责,但人类希望它是负责任的。

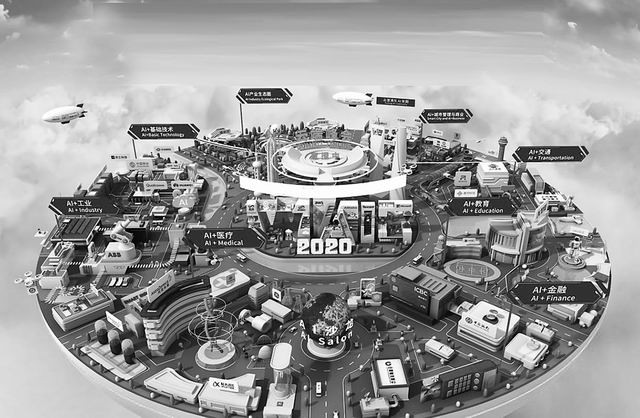

“要结合具体应用场景来规范人工智能的伦理。”近日,在2020世界人工智能大会(WAIC 2020)上,国家新一代人工智能治理专业委员会主任薛澜如是说。

复旦大学应用伦理学研究中心主任王国豫进一步表示,人工智能不仅仅是一个技术系统,它更是和人类社会经济系统、政治系统、文化系统以及它实现的多维度语境结合在一起的。

与人类社会互动

人工智能产业是一个年轻化的产业,让北京旷视科技有限公司联合创始人兼首席执行官印奇意外的是,治理问题很早就被提及。

“可能是因为人工智能本身对技术创新和对经济社会的深刻影响,确实不同于之前的任何一次变革。”印奇分析道。

但在人工智能应用蓬勃发展的过程中,其背后的风险问题也同样被关注和讨论着。例如,部分企业用各种手段获取大量公民个人信息和行为数据,个人隐私问题怎么解决;算法黑箱使得企业对用户的歧视可以采取更加隐蔽的手段,该怎么解决;如何对人工智能侵权进行事实认定和法律定责……

“人工智能走到哪儿,治理原则就应该跟到哪儿。”上海大学战略研究院特聘院长李仁涵说。

美国电气和电子工程师协会(IEEE)产品和服务创新副主席Don Wright指出,人工智能的特别之处在于,它需要人类进一步提升对偏见、身份、情感和文化相关性等问题的认识。

而在治理的同时,中国科学院院士何积丰认为,要清楚发展人工智能的初始愿望。“发展人工智能技术不是要把老百姓的饭碗都抢了,而是要利用人工智能赋能各个行业,如制造、医疗、交通等。”在他看来,人工智能与人类社会是一个共性的互动关系。

开展合乎伦理的设计

何积丰将人工智能的安全问题分成3个不同层次。一是因为环境的破坏或干扰引起系统不安全。例如,如果把交通指示标志稍微做一些改动,汽车系统就无法识别。

二是人工智能系统被攻击,导致个人隐私数据被窃取,自身系统漏洞被利用等,这类现象非常多。

三是起点问题,包括规范起点、伦理起点、经济起点、社会形态起点和技术起点。规范起点认为,目前不能保证人工智能不突破人类现有的法律和道德规范,这是治理应该关心的。经典的伦理起点认为,人工智能及其影响完全可能超越经典社会科学所能解释的范畴,这是一个比较令人担心的现象。特别是机器人自我学习能力增强以后,会创造自己的语言,人类可能无法知道它在想什么、做什么。经济起点认为,机器开始逐步替代劳动力。这要从正反两方面来看,落后的生产方式慢慢会被先进的生产方式所代替,导致一部分人下岗,还会使一部分人找到新的就业方向。社会形态起点认为,人工智能或许会把人类社会导向一个自由人的联合体,而不是目前的社会治理状态。技术起点,则认为人工智能会逐渐地摆脱人类的控制。

所有的机器都会出错,但人工智能的错误似乎更令人担忧。香港科技大学人工智能研究中心主任冯雁担忧,人们往往会将这些错误与邪恶的人类意图联系起来。

例如,如果一个扬声器识别了某人说的话然后将其误发给别人,那么人类会怀疑它是间谍;如果聊天机器人答复有误,人们就会怀疑它是在无礼冒犯;如果一个搜索结果带有偏见,人们会怀疑人工智能存在性别歧视等。

“为了减少此类错误,建议运用最佳实践指南针对人工智能系统开展合乎伦理的设计。”冯雁认为,从数据库收集、软件和算法设计、机器学习模型的模型训练到最后的测试和验证阶段,都可以采用最佳实践指南和特别制定的测试集,确保系统在投产前经过测试,合乎伦理的设计原则。

中国科学院自动化研究所研究员曾毅更感兴趣的是,如何从技术的角度建立符合伦理道德的人工智能计算模型。在他看来,将人工智能伦理原则“硬”植入人工智能与机器人,以希求其遵守,是没有意义的。

“唯一真正建立具有道德的人工智能模型的方式就是让其从自我的视角去学习和理解人工智能伦理原则,而这需要自我感知、思维揣测、认知共情、情感共情的支持。”曾毅认为,这是实现真正具有道德的人工智能的必要基础,将为实现人与人工智能共生奠定基石。

共识亟待转为行动方案

技术进步的速度明显快于人类的反应速度,如果各国政府不加快速度,未来或许只能采取禁止的做法,以尽可能降低使用人工智能带来的风险。然而,“这些方法可能会限制技术发展,且必然会扼杀创新”。联合国人工智能和机器人中心负责人Irakli Beridze说。

薛澜介绍,从基础、技术和应用三个层面来看,我国在应用层面的发展其实非常快。

值得关注的是,企业在我国是关键主导者。“开放、创新的平台不仅是智能经济主要技术、人力资本、应用场景的重要提供者,本身也是关键的投资者,这一点和其他领域的发展有所不同。”薛澜说。

与此同时,我国也高度重视人工智能伦理建设。2017年,国务院印发《新一代人工智能发展规划》,强调必须高度重视安全风险挑战,加强前瞻预防与约束引导,最大限度降低风险。在此基础上,2019年成立了国家新一代人工智能治理专业委员会,并发布了《新一代人工智能治理原则——发展负责任的人工智能》(以下简称《治理原则》),具体包括和谐友好、公平公正、包容共享、尊重隐私、安全可控、共担责任、开放协作、敏捷治理等八条原则。

关于人工智能的伦理问题,大部分国家及社会组织和企业等都推出了一系列的伦理规范准则,如强调人本主义、可信赖性、负责任、包容性、可解释性等。“这些在所有的规则里都有所体现,说明大家有相当的共识。”薛澜说。

当下,这些共识性原则转化为行动方案已是大势所趋。

为促进《治理原则》落实,并不断积累经验以完善治理方案,上海国家新一代人工智能创新发展试验区专家咨询委员会在广泛调研产学研用等各领域的重点关切和已有实践基础上,提出了“一平台、四工作、四体系”的行动建议。“一平台”是指构建全球合作网络和交流平台;“四工作”是指标准规范、行业自律、最佳实践和可信技术;“四体系”是指评估体系、监管体系、人才体系和保障体系。

“希望中国积极参与国际人工智能治理交流对话中,树立负责任的形象,通过这种交流达成共识,真正推进人工智能全球治理的有效实施,也为国际人工智能治理贡献中国力量。”薛澜说。

- 油气安全战略与“双碳”战略:关系与路径百年变局叠加世纪疫情给全球能源安全敲响警钟,深刻理解能源转型...

- 2023年中国经济增长速度的预测分析与政策建议受新冠肺炎疫情及采取的对应措施等因素的影响,2022年中国经...

- 《2022研究前沿》——11个大学科领域发展趋势与重点研究问题2022年12月,中国科学院科技战略咨询研究院、中国科学院文...

- 《2022技术聚焦》——20个高影响力专利技术焦点分析解读2022年,中国科学院科技战略咨询研究院研制《2022技术聚...

- 新时代科技强国战略科技强国是现代化强国的核心要义,科技现代化是中国式现代化的重...

- 科技改革十年回顾与未来走向文章从科技宏观治理、攻关应急体制机制、科研人员全职业生涯、科...