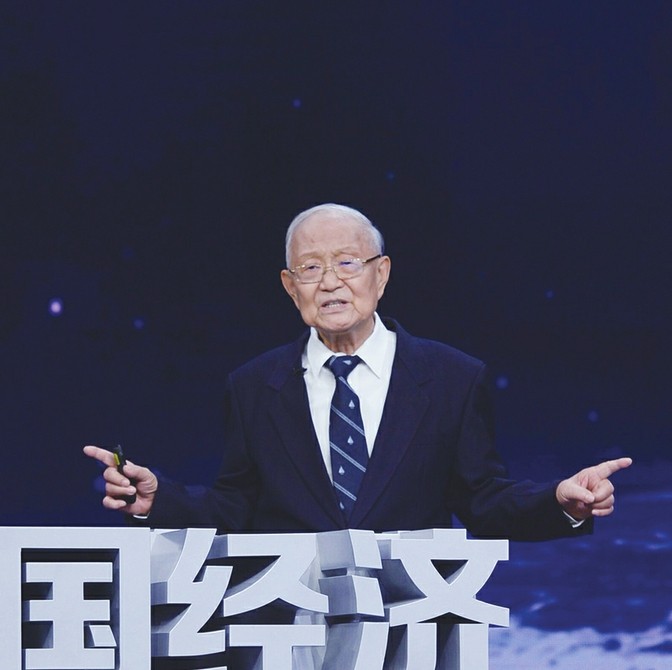

汪品先,海洋地质学家,中国科学院院士,他的名字与我国深海研究事业的发展紧紧相连。1999年,汪品先作为首席科学家在南海主持实施了国际大洋钻探计划,成功实施了中国海的首次深海科学钻探,推进我国地质科学进入海陆结合的新阶段。2011年,汪品先牵头主持为期8年的“南海深部过程演变”重大研究计划。这是我国海洋领域第一个大型基础研究计划,8年来对南海深部进行了系统观测,使得南海成为世界深海研究程度最高的大型边缘海。通过一系列的发现,使我国取得了南海深部研究的科学主导权。

浩瀚的海洋,拥有数不胜数的宝藏,驱动着人类孜孜不倦地探索,其中,深邃的海底世界更是充满了神秘与未知。15世纪,无论是中国的郑和下西洋,还是欧洲航海家们的地理大发现,拉开的正是人类探索海洋的大幕,也由此影响了之后数百年的世界格局。如今,海洋再度成为世界大国关注乃至争夺的焦点,而从大洋表面深入到海底,成为关注与竞争的新特征新趋势。

习近平总书记高瞻远瞩地指出:“深海蕴藏着地球上远未认知和开发的宝藏,但要得到这些宝藏,就必须在深海进入、深海探测、深海开发方面掌握关键技术。”党的十八大以来,我国海洋事业迎来了从未有过的发展良机。我国海洋科技瞄准“深水”的战略方向,不断向深海挺进:国家重点研发计划“深海关键技术与装备”重点专项启动实施;“蛟龙”号成功完成七大海区超过150次的下潜;“潜龙”“海龙”“海燕”等系列潜器和水下航行器,以及4000米深海拖曳勘探系统等一大批深海观测和探测装备取得突破;深海空间站重大工程开展论证设计;自主研发的深冰芯钻机完成了南极大陆冰盖海拔最高点的多次钻探;2020年10月27日我国载人潜水器“奋斗者”号成功下潜突破1万米,达到10058米,创造了中国载人深潜的新纪录。

深海究竟有什么重要资源和战略价值?我们为什么要不断挑战海洋深度的极限?深海的资源宝藏琳琅满目,我们如何开发利用?

海洋经济的重心下移

如果问深海的最大特点是什么?就是:黑,一片漆黑。我们坐进一个深潜器,潜到海里去,在进入水层的时候,会发现上面是有光的,下面逐渐就暗下来,暗到一定程度的时候,整个就黑了。在不到200米的地方,基本就什么也看不见了,全靠深潜器的灯光照亮。我们知道,宇宙里有暗物质、暗能量,其实地球上就有一片暗的地球表面,这就是深海。直到今天,我们人类对深海的了解也十分有限。以前都以为“泥牛入海无消息”,什么东西到海洋就是终点。人类到了20世纪末期才明白海底是漏的。海底有东西下去,有东西上来,现在水在往下走,也在往上走,而且下去比上来的还要多,这是人类从前不认识的一个地方。所以有人说,经过十几亿年以后,海洋的水要干掉,信不信由你。所以深海海底是一个双向世界,不光是终点,也是起点。

“黑暗食物链”“深部生物圈”的科学发现,揭开了黑暗世界的一层神秘面纱。虽然科学界对于深海海底来自地球内部核裂变产生能量的过程十分陌生,更不清楚这类过程在人类社会里的应用前景,但是,对深海的探索还是逐渐打开了人类的视野,不断改变着我们对海洋的认知,围绕海洋资源利用形成的经济规模更是不断拓展、深化。究竟还有多少未知的宝藏深藏在大洋之中?为什么说深海产业既有巨大的潜力,又有极大的不确定性?

现在海洋上四大支柱产业,海上油气是第一位的,这就是进入21世纪以后一个巨大的变化。世界上的原油、天然气,差不多1/3是来自海底的,所以差不多将近一半的海洋经济都跟石油有关。

1947年人类开始在海里勘探石油,到了20世纪70年代能够采300米、500米水深的石油,到了1980年以后可以开采超过1000米水深的石油,现在最高可以开采3000多米水深的石油。伴随技术进步,60%新发现的油气都在海底,其中最重要的是深水油气,这个改变是非常重要的。

有专家认为,世界上现在剩下的石油1/4在北冰洋底下,所以现在大家对北冰洋的争夺是非常厉害的。油气能够带动一系列的产业,因为现在在海上打油,不可能靠一个直通通的管子,因此海上的海底工程、海底管道,一直到船舶的运输等,一系列的产业都带动起来了。

挺进深海的技术挑战

人类对深海的认识已今非昔比,然而深海资源的开发,实际上还处于准备阶段。深海的资源宝藏琳琅满目,但究竟该如何开发深海,人类几乎还一无所知。相信随着科学技术的发展,将会带来惊人的消息和光明的前景。21世纪人类在垂向上深入海洋,主要依靠高科技,如果没有下海深潜的能力,即便是坐拥大片海域,也只能望洋兴叹,而拥有高科技的国家才有资格参与开发深海的国际竞争。

深海技术从探索来讲就三条,深潜、深钻、深网。我们国家已经发展了深潜技术,“蛟龙”号之后就是“深海勇士”号,这都是我们国家的深潜器。深潜器不一定非要有人,还有不载人的。

关于深钻,现在有一个大洋钻探计划是一个国际计划,进行了50多年,中国参加大洋钻探是在1999年,我们在南海进行了第一个大洋钻探。

大洋钻探在全世界打了3000多口井,取了40多万米的岩芯,引领了世界的科学发展。2004年三条破冰船在北冰洋打钻,打到了5000万年前的地层,发现5000万年前这里不是北冰洋,而是一个温带的湖,里面有满江红,满江红是一种水藻,稻田里有的,这个东西在当时很茂盛。在北冰洋发现石油很有希望,很大的原因就是因为这里曾经是一个富含营养的湖泊,里面堆积了很多富裕的有机物质。这种发现,不用大洋钻探是没有办法解决的。

还有一个是深网,深网就是海底观测网。从前海洋研究是在船上测,一个一个点去测,后来发现这种方式是错误的,海水不断地在变化,这个地方测了,过一会儿不是这个数据了,现在的办法是要在一个点上长期观测。人类对于地球的观测有三个阶段:第一个阶段在地面上、海面上;第二个阶段到空中去,就是遥感;第三个阶段到海底去,就是海底观测网。现在我们要做的海底观测网,等于把气象站放到海底去,在陆地上的实验室,可以收到洋底的信息。而长期观测非常重要,我们知道“厄尔尼诺”现在能够预报了,原因就是在太平洋放了70个多个锚系长期观测,后来发现,“厄尔尼诺”的根源不在美洲边上,而是在西太平洋,这是一个非常有意义的发现。

深潜也好,深钻也好,都是上一个世纪产生的,唯独深网是到了21世纪才真正地开展,加拿大、美国、日本等国家都做了很多工作。日本2011年东北大地震之后,在2015年就造了一个世界上最长的海底观测网,这条缆线长5700公里。中国也有了国家计划正在进行,2019年,由同济大学牵头的国家大科学工程,海底科学观测网正式动工,现在正在建造两个部分,一部分在东海,一部分在南海,计划5年要建起来,建起来以后也是世界上最重要的海底观测网之一。这是很难办的事情,技术上还不够成熟,挑战很多,困难很多。但是我们还是要坚持自主发展。

中国提出建设海洋强国的战略,现在我们已经完全具备了开展深海研究的能力,在人类向深海进军当中,我们需要推动深海科技向国际先进水平迈进,为中华民族伟大复兴贡献深海力量。

- 油气安全战略与“双碳”战略:关系与路径百年变局叠加世纪疫情给全球能源安全敲响警钟,深刻理解能源转型...

- 2023年中国经济增长速度的预测分析与政策建议受新冠肺炎疫情及采取的对应措施等因素的影响,2022年中国经...

- 《2022研究前沿》——11个大学科领域发展趋势与重点研究问题2022年12月,中国科学院科技战略咨询研究院、中国科学院文...

- 《2022技术聚焦》——20个高影响力专利技术焦点分析解读2022年,中国科学院科技战略咨询研究院研制《2022技术聚...

- 新时代科技强国战略科技强国是现代化强国的核心要义,科技现代化是中国式现代化的重...

- 科技改革十年回顾与未来走向文章从科技宏观治理、攻关应急体制机制、科研人员全职业生涯、科...